社会组织在新型冠状病毒肺炎疫情防控中的作用

2020-09-26孔卫拿黄晓媛

孔卫拿 黄晓媛

[摘 要]社会组织参与突发重大公共卫生事件应急管理,具有事实、规范、理论与政策的四重合法性。以新冠肺炎疫情为例,我国广大社会组织在疫情防控中实现了党建引领和推进善治的协同效应,切实提高了疫情的“复合防控”效果。各类社会组织的自我约束,有利于对病毒传染进行分割、包围和内部净化,极大降低了疫情的传染风险。多样化组织职能的发挥,能够提升重大疫情治理的专业性,同时,以志愿为导向的各类服务起到了拾遗补漏和补充支持作用。当然,这一过程中暴露出的若干参与困境表明,迫切需要在常态时期进行社会治理质量的改进,进而真正构建起中国特色的应急管理社会参与模式。

[关键詞]社会组织 疫情防控 作用

[中图分类号]D632

[文献标识码]A[文章编号]1001-9596(2020)07-0005-11

高歌猛进的现代化进程在让人类享受到空前的物质文明外,也滋生了高度的复杂性、流动性和不确定性[1],人类进入一个带有反思现代性特征的风险社会,而“风险社会是一个灾难社会”[2]。以传染病疫情为代表的重大突发公共卫生事件,就是时常侵蚀人类健康、吞噬人类生命的风险和灾难,对各个国家的经济发展和人民群众的生命财产带来了巨大的冲击和创伤。当前,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠肺炎疫情”)仍在全球继续蔓延,截至北京时间6月13日16时,中国以外新冠确诊病例达到7468511例,中国以外死亡病例达到418704例①;截至2020年6月13日24时,据中国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,累计报告确诊病例83132例,累计死亡病例4634例②。面对这次空前的疫情,党和政府带领全国各族人民快速反应、积极行动,目前国内疫情基本得到有效控制,复工复产复学正有序展开,赢取战“疫”人民战争、总体战和阻击战的全面胜利指日可待。回溯此次抗击疫情可以发现,一个重要的“中国故事”就是社会力量在疫情阻击战中的广泛参与及良好的协同效果。那么,社会组织何以能够在重大突发公共卫生事件应急管理中承担“协同”之重担?在疫情防控阻击战中,它究竟发挥了怎样的作用?如何更好地激发社会组织的协同作用?探索这些问题并深入总结抗击疫情中社会组织参与的经验教训,无疑对提升国家公共卫生事件应急体系与能力现代化具有重要的理论与实践意义。

疫情防控中社会组织的功能是多面且复杂的,国内学界对此高度关注,并初步取得了一些研究成果。这里将既有研究大致归纳为两类主要研究视角:一是治理体制视角。采用这类视角的学者较多,并普遍认为当前治理体制或体系不够完善,导致社会组织无法充分地参与疫情防控中。为摆脱“体系之外”的尴尬处境,应建构起“具有整合性治理取向的重大公共卫生事件防控机制和治理体系”[3];应从志愿者、社区、公益组织和慈善基金会四个方面着力构建社会治理共同体[4]。以基层防疫体系为例,有研究指出应以网格化管理为基础,形成“街道干部+社区工作者+网格员+物业公司+医务人员+志愿者”的社区基层防控队伍[5]。二是具体功能领域视角。一些学者阐述论证了社会组织在公共卫生应急管理中能有效动员社会资源,提供差异化和精细化的社会服务[6];有学者以单类社会组织如科技社会组织为例,描述该类组织在专业技术支持、广泛动员与整合社会资源、供给多样化公共安全服务产品等方面的作用[7];有的学者重点研究的是社会组织发挥作用的实践机制,例如,方琦与范斌从结构性组织角度总结出疫情期间社会组织参与实践的时序、科学性与专业性融合的组织形式、多部门之间相互协同等特征,又从疫情不同阶段提炼出社会组织的干预过程[8]。

既有研究为探究重大突发性公共卫生事件中社会组织提供了有益启发,但也存在一些不足,特别是对社会组织作用的研究不够聚焦,尚缺乏专题性的深入剖析。此外,有关探讨或是集中某类社会组织,或是集中社会组织的某一类作用,缺乏整合和系统分析。本文以社会组织在疫情中发挥的作用为视角,进行相对系统的研究。

一、社会组织参与重大疫情防控:四重合法性

重大疫情的复杂性、危害性及其防控难度,考验的是一个国家的突发公共卫生事件应急管理体系与制度效能,只有真正实现全党、全国、全民族、全社会的高度动员,才能彻底打赢这场无硝烟的战争,而衡量这种全面动员的一个重要指标,就是社会组织在疫情防控全过程中的参与和协同程度。建立健全社会组织参与突发公共卫生事件应急管理的体制机制,具有重大的战略性意义,这一构建过程本身具有事实、规范、理论和政策的四重合法性。

(一)事实层面:规模不断壮大

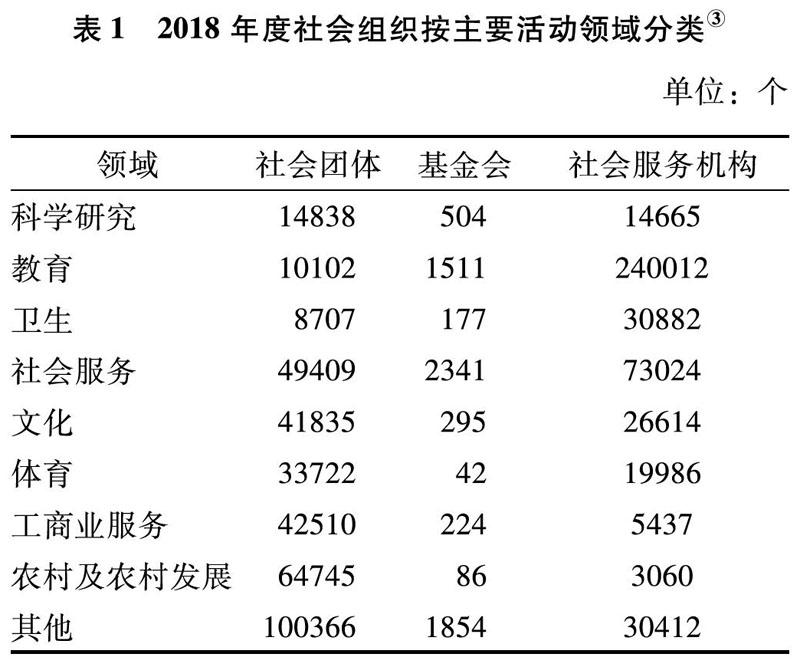

存在即合理。社会组织之所以能成为现代社会治理体系的主体之一,基础在于改革开放以来我国社会公共领域的孕育和成长。如果将时段回放到新中国成立到改革开放之前,基本不存在社会组织参与治理的空间,因为高度一体化的管理体制消弭了市民社会的生存土壤。随着改革开放的深入和社会主义市场经济的发展,一个“总体性社会”开始向分化和流动的社会转型[9],社会组织开始逐渐获得生存和发展空间,总体数量不断攀升。2019年4季度民政统计数据显示,中国社会组织总量已达到86.7万个。社会组织在数量增长和规模壮大的同时,它们在社会经济发展中的服务作用不断增强,2018年全国社会组织捐赠收入达到919.7亿元,社会组织行业吸纳社会各类人员就业980.4万人。

社会组织的功能已辐射到科学研究、教育卫生、文化、农村及农村发展、社会服务等国民经济与社会建设的各个领域(见表1),以卫生健康行业为例,2018年全国该领域社会团体8707个,基金会177个,社会服务机构30882个。这其中的组织类型非常丰富,蕴藏着海量的公益资源。具体而言,卫生类社会团体主要指相关行业协会和学会,它们能够围绕提供服务、反映诉求、规范行为等准则发挥功能[10],通过健康教育、专业服务、政策倡导、信息咨询等多种形式参与卫生健康领域的各项工作;卫生类基金会则可集中做好资金募集和资源动员;卫生类社会服务机构很多是民办医院,非常有活力且服务形式灵活、机动,疫情期间能为公立医疗机构提供很好的补充,这还尚未涉及其他能投入公益资源的社会组织。因此,从社会组织规模和能力的既成事实来看,它们完全能够成为参与疫情防控的重要补充和支撑力量。

三、社会组织参与重大疫情防控的若干困境

当然,在看到成绩的同时,也要清醒地认识到我国社会组织参与重大疫情防控的专业化水平还不高,仍有一些梗阻有待打通,还有较大的空间可供挖掘。

(一)人才资源稀缺,专业能力不足

像新冠肺炎疫情这样传染性强、扩散速度快、病毒机理复杂的重大疫情,需要整合全社会的专业资源共同参与抗疫。对于参与共治的社会组织而言,迫切要求它们能够快速填补政府服务的漏洞,贡献专业人才、开展专业服务。然而,纵观整个抗疫过程可以发现,社会组织参与抗疫虽然表面上热闹,然而,还是暴露了社会组织人才力量薄弱、专业服务能力不足等短板。例如,志愿服务组织解决实际问题的能力不足,专业技能有待提升。大多数慈善组织参与疫情防控的经验不足,缺乏深度参与突发公共卫生事件应急管理的能力。

(二)志愿机制失灵,公益形象受损

建立及时有效的物资分配机制,是克服疫情困境的重要内容,畅通的制度通道能让更多的慈善组织充分竞争,让捐赠者通过“用脚投票”的方式筛选出合格的慈善组织,能防止垄断格局的出现。但在本次疫情防控初期,个别地方政府对社会力量信任感较低,一刀切地指定组织能力不足的武汉市红十字会负责非定向捐赠物资的接收发放,结果不仅不能满足疫情地区对物资的急切需求,还使得志愿机制形同虚设。在志愿机制失灵的情形下,以湖北、武汉红十字会为代表的官办慈善机构在公众面前暴露出了不少严重、低级的错误,比如防疫口罩分配不合理、数字有误等,这些都在一定程度上损害了慈善组织的公益形象。

(三)造血能力不强,财政支持微薄

在开放系统中,组织系统需要从社会环境中获得物资、能量、信息,以保证组织系统的延续。这就要求社会组织需要通过自身能力建设或者政府扶持等方式,与外界环境交换生存和发展资源。但在疫情特殊时期,社会组织无法从外界环境中获得足够的资金等资源。社会组织之所以面临巨大的资金压力,从内部来看,社会组织自我造血能力低下,经济独立性有待提高;从外部环境来看,社会组织对政府有较强的资金依赖,但由于疫情的影响,政府购买服务的资金出现缩水,社会组织原本与政府签约的项目无法落实,资金不能到位。资金和资源短缺问题,会使得社会组织供给的公共服务陷于单一化和粗浅化,并因疫情進一步加大了社会组织的生存压力。

(四)运行机制不畅,联动网络缺失

普遍的互惠是一种具有高度生产性的社会资本,这与密集的社会交换网络相关联[21]。在突发公共卫生事件应急管理中,社会组织为实现防控效能最大化,应与多元治理主体形成一张紧密的防控联动网络,通过强大的共识性社会资本,提高疫情防控的集体行动能力。但疫情防控过程中,社会组织的应急协调运行机制并不畅通,大多数组织往往是单兵作战。疏于协同不仅存在于社会组织之间,而且暴露于社会组织与其他治理主体之间。这种分散行动、互不交流的疫情行动模式,会大大降低疫情防控成效。比如,对于社会组织而言,容易导致重复建设、整体服务效果低下、缺乏监管等后果;对于社会组织服务对象而言,增加了其选择高质量服务的难度,也不利于公众积累对社会组织的信任和进行有效的评估。

(五)科技支撑不足,线上服务困难

在本次疫情防控中,5G、人工智能、大数据等技术理念和手段,在对新型冠状病毒肺炎患者的密切接触者的追踪定位,在公众数字办公服务、智能问诊等过程中贡献颇大。可见,新兴技术在重大疫情的快速识别、精准防控中具有重要地位。然而,不少社会组织运用科学技术参与疫情治理的能力却不尽如人意。例如,在疫情影响下,绝大多数社会组织采用了远程办公、网络办公等方式,但由于硬件配置差、网络技术应用能力和远程协作能力不足,社会组织在线上服务过程中稍显无力。社会组织新兴科技应用能力的不足,在很大程度上会降低所开展活动的效度,制约了社会组织参与疫情治理的效能。

四、社会组织参与重大疫情防控的优化路径

社会组织在疫情防控中的短板,实际上并不完全是在新冠肺炎疫情中才有的,这就说明公共危机状态下的许多问题,可以通过社会常态时期的制度机制建设进行弥补。童星教授指出,“风险-灾害(突发事件)-危机”是一个连续不断的客观演化过程,要处理好常态应急与非常态应急二者的转化与衔接[22]。为保障在非常态背景下社会组织的协同能力,必须在常态时期加大组织培育、能力提升,并打通协同机制的各类梗阻,真正构建起中国特色的应急管理社会参与模式。

(一)强化专业技能培训,丰富志愿服务

政府能向社会组织转移职能、推进简政放权的前提是社会组织具有一定的实际承载能力,而承载能力又特别依赖于社会组织的专业人才力量。疫情的突发性与大规模蔓延,加大了对各类社会组织专业人才的需求。要大力培育发展突发公共事件紧急救援、卫生健康、心理疏导类社会组织。同时,在社会组织人员数量不足、专业性欠缺的情况下,紧急向社会招募和培训各类志愿者,往往是紧急状态中行之有效的策略。社会组织在招募管理各类志愿者的过程中,应特别注重以下环节:其一,多渠道扩充专业志愿者的数量与类型。通过线上线下相结合,招募医护物资生产志愿者、心理疏导志愿者、抗疫培训志愿者和物资整理志愿者等。其二,给予志愿者充足的医疗物资等物质保障,建立和赠送志愿者专项保险,保障志愿者的人身安全。其三,规范对志愿者的管理制度。比如,建立相应的志愿者数据库,建立统一的志愿者服务记录与认证制度,并采取各种形式提高对志愿服务、善行义举的激励和褒扬。

(二)健全危态募捐机制,坚持政社协同

在重大疫情爆发的特殊时期,政府指定少数机构统一调配社会捐赠物资的政策和方式,不仅挫伤了志愿机制,还剥夺了公民志愿的权利。因此,应及时健全突发公共卫生事件状态下的社会募捐机制。首先,政府应当重视志愿机制,增强对各类慈善组织的信任感。在应急管理过程中,政府可指定有资质、有能力的慈善组织作为管理物资的重要主体,也应当允许其他有资质的慈善组织能根据公民意愿组织募捐活动,发挥社会力量的优势。其次,应着手完善募捐监督机制。将慈善组织年度财务会计报告、慈善财产的管理和使用情况等内容纳入国家审计监督的范围,规范慈善组织行政管理费用的使用。再次,各类社会组织应不断加强募捐能力,并依法募捐。加强慈善组织工作者的应急管理能力培训,掌握好高效鉴别捐赠物资的技能,提高社会组织的统计能力与组织能力。同时,严格依照法律法规要求有序组织募捐。

(三)加大政府购买力度,激励社会力量

政府购买社会组织服务机制是以契约化的形式,通过公共财政支持让社会组织协助承担公共服务,以提高公共服务的效率与质量,这是现代公共财政支出发展的一种全球趋向[23]。政府在购买公共服务的过程中,应当摒弃“大包大揽”“单打独斗”的思想,发挥社会组织在公共管理、利益协调方面的作用,加快转变政府职能和提升公共服务供给绩效。具体而言,第一,在观念上,树立行政机制、市场机制和社群机制互动式协同治理的思维[24],加大对社会的放权力度。第二,在范围上,政府应向社会组织购买有利于保障和改善民生的服务,发挥社会组织多元、灵活、及时、直接、细化、亲民等优越性。第三,在机制上,特别要加强政府购买社会服务的战略性规划和财政预算支持,为突发公共事件状况的政府购买和预算调整留出空间。第四,在评价上,为达成外部制衡的目标,应健全第三方评估制度,即除了政府主管部门评估、高校专家评估外,还应当大力发挥社会组织专业评估机构的评估作用。

(四)畅通整体运行机制,多元协调防控

为拓展社会组织的参与度和发挥其整体效能,应畅通联防联控联治机制,形成多元协调的防控治理格局。首先,强化社会组织党组织联动建设。发展刚性嵌入与柔性融入相结合的社会组织党建工作路径,由社会组织联合党组织引领搭建协同合作的服务平台,整合各类社会组织的资源,提升社会组织参加抗疫的领导力。其次,发挥枢纽型社会组织的作用。充分发挥枢纽型社会组织连接政府与社会的优势,推动整合、协调各会员社会组织的利益,进行政策倡导,获取政策支持。再次,大力发展社区社会组织,加快“三社联动”建设进程。社区社会组织应在常态中与社区、社会工作者、志愿者、驻区单位等建立良好的信任关系,积累社会资本和联动经验。在突发公共卫生事件状态下,社区社会组织可主动与基层政府和下沉到街道、居委会的党政机关工作人员、驻区单位、物业公司形成“超级网格”[25],推动疫情的基层防控与治理。

(五)提高线上服务效能,适应智慧社会

智慧性、协同性、参与性是智能时代社会治理的特性。作为疫情治理的主体之一,社会组织理应适应智能时代的要求,提高参与社会治理的能力。具体而言,第一,在“大数据+基层治理”新型格局中,扎实推进城乡基层治理公共资源数据共享,提升城乡基层治理的智能化和智慧化水平。第二,推进社会组织管理与智慧城市、智慧社区建设的融合,引导社会组织积极参与信息共享平台的建设与应用,鼓励社会组织在信息共享平台中收集、处理和传递各类信息,提高疫情治理的决策和处置能力。第三,鼓励社会组织逐步将5G、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术纳入常态工作流程中。

注释

①世卫组织:中国以外新冠确诊病例达7468511例.http://www.xinhuanet.com/world/2020-06/14/c_1126111595.htm.

②国家卫生健康委员会.截至6月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况.http://www.nhc.gov.cn/xcs/[JP1]yqfkdt/202006/b85d2888ac6e4a96b2a0d5e0a6d66f95.shtml.

③數据来自民政部.2018年民政事业发展统计公报.http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/.

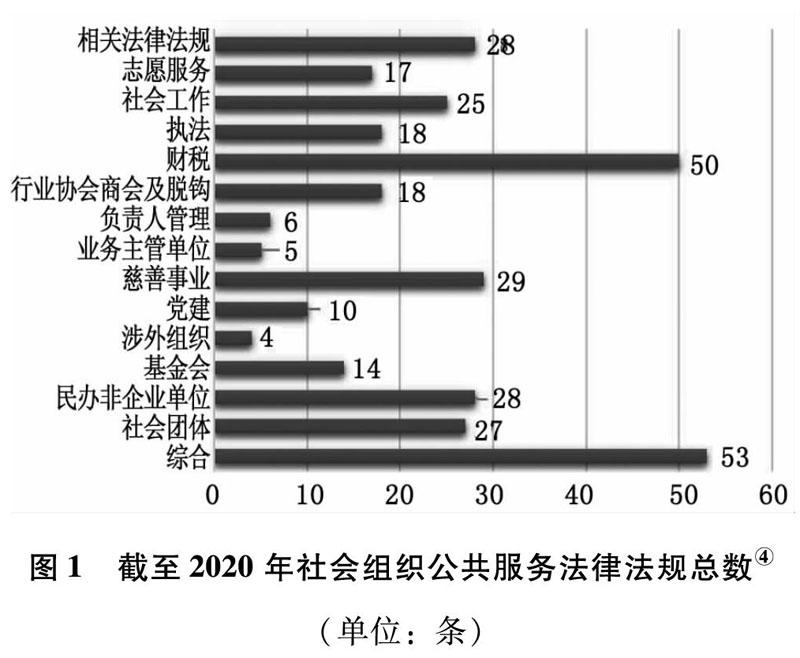

④数据根据《全国社会组织公共服务平台——法律法规数据库》资料计算,详见http://www.chinanpo.gov.cn/zcfgindex.html.

⑤天水市麦积区人民政府官网.麦积区社会组织党组织和党员积极投身疫情防控工作[EB/OL].(2020-02-12)[2020-05-25].http://www.maiji.gov.cn/html/news/ywdt/grmg/2020-02/26710.html.

⑥民政部官网.汇聚社会组织力量齐抗“疫”[EB/OL].(2020-03-11)[2020-05-25].http://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/202003/20200300025519.shtml.

⑦全国各级慈善组织、红十字会接受社会捐赠资金约292.9亿元[EB/OL].(2020-03-09)[2020-05-25].http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/42698/zy42702/Document/1674943/1674943.htm.

⑧中国社会报:湖北发挥社工优势凝聚行业合力投身疫情防控[EB/OL].(2020-03-11)[2020-05-25].http://mzt.hubei.gov.cn/fbjd/dtyw/mtbd/202003/t20200311_2179103.shtml.

⑨舟山市民政局官网.普陀区民政局引导社会组织开展心理服务助力疫情防控[EB/OL].(2020-01-31)[2020-5-25].http://mz.zhoushan.gov.cn/art/2020/1/31/art_1551864_41863957.html.

⑩安徽社会组织信息平台.安徽社会组织众志成城战疫情(五)[EB/OL].(2020-02-05)[2020-5-25].http://www.ahnpo.gov.cn/webinfo/xwzx/xzgl/20200205/15442.html.

B11陕西社会组织深度参与疫情防控[EB/OL].(2020-04-02)[2020-05-25].http://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/202004/20200400026433.shtml.

B12中国社会组织公共服务平台.山东省管社会组织防控疫情动态(第7期)[EB/OL].(2020-02-03)[2020-05-25].http://www.chinanpo.gov.cn/1944/123847/index.html.

B13投身防控一线南康社会组织在行动[EB/OL].(2020-03-23)[2020-03-23].http://mzzt.mca.gov.cn/article/zt_2020yqfkzjz/gzjs/dfdt/202003/20200300025942.shtml.

B14湖北发挥社工优势凝聚行业合力投身疫情防控[EB/OL].(2020-03-11)[2020-05-25].http://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/202003/20200300025514.shtml.

参考文献

[1]齐格蒙特·鲍曼.被围困的社会[M].南京:江苏人民出版社,2005.

[2]乌尔里希·贝克.风险社会[M].南京:译林出版社,2004.

[3]徐选国.专业自觉与体系之外:社会工作介入新冠肺炎疫情初期防控的双重逻辑及其反思[J].华东理工大学学报(社会科学版),2020,35(2):10-20.

[4]朱健刚.疫情催生韧性的社会治理共同体[J].探索与争鸣,2020(4):216-223,291.

[5]孙彩红.地方政府危机治理的系统与联结机制分析——从疫情防控视角观察[J].兰州学刊,2020(5):109-117.

[6]鲁全.公共卫生应急管理:类型、流程与责任分配机制[J].人文杂志,2020(5):52-60.

[7]孟凡蓉.科技社会组织应在公共危机治理中发挥更大作用[J].科学学研究,2020,38(3):398-399.

[8]方琦,范斌.突发公共卫生事件中社会工作的实践机制:结构性组织与阶段性服务[J].华东理工大学学报(社会科学版),2020,35(1):33-43.

[9]孙立平,王汉生,王思斌,等.改革以来中国社会结构的变迁[J].中国社会科学,1994(2):47-62.

[10]王名.社会组织论纲[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[11]林尚立.两种社会建构:中国共产党与非政府组织[J].中国非营利评论,2007,1(1):1-14.

[12]喬尔·米格代尔.社会中的国家:国家与社会符合相互改变与相互构成[M].南京:江苏人民出版社,2013.

[13]邓正来,丁轶.监护型控制逻辑下的有效治理——对近三十年国家社团管理政策演变的考察[J].学术界,2012(3):5-26,257-265.

[14]哈贝马斯.在事实与规范之间:关于法律和民主法治国的商谈理论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014.

[15]Colebatch H K.Making Sense of Governance[J].Policy and Society,2014,33(4):307-316.

[16]莱斯特·萨拉蒙.公共服务中的伙伴——现代福利国家中政府与非营利组织的关系[M].北京:商务印书馆,2008.

[17]郁建兴,王诗宗.治理理论的中国适用性[J].哲学研究,2010(11):114-120,129.

[18]陶鹏,薛澜.论我国政府与社会组织应急管理合作伙伴关系的建构[J].国家行政学院学报,2013(3):14-18.

[19]习近平:在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话[EB/OL].(2020-02-23)[2020-06-14].http://www.cac.gov.cn/2020-02/23/c_1584007545171013.htm.

[20]俞可平.国家治理的中国特色和普遍趋势[J].公共管理评论,2019,1(3):25-32.

[21]罗伯特·帕特南.使民主运转起来[M].南昌:江西人民出版社,2001.

[22]童星.兼具常态与非常态的应急管理[J].广州大学学报(社会科学版),2020(2):6-15.

[23]苏明,贾西津,孙洁,等.中国政府购买公共服务研究[J].财政研究,2010(1):9-17.

[24]顾昕.新时代新医改公共治理的范式转型——从政府与市场的二元对立到政府-市场-社会的互动协同[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2018(6):589-600.

[25]田毅鹏.治理视域下城市社区抗击疫情体系构建[J].社会科学辑刊,2020(1):19-27,2.