完善精准产业扶贫绩效评价指标体系研究

2020-09-21王善平唐红曹露

王善平 唐红 曹露

【摘要】精准产业扶贫是扶贫开发的根本手段, 对实现可持续脱贫具有重要意义。 迄今为止, 没有专门针对精准产业扶贫绩效的评价体系和评价工作, 一定程度上影响了精准产业扶贫的绩效及可持续性。 以兼顾如期脱贫与可持续脱贫、追求综合绩效最大化为原则, 通过理论分析和问卷调查的方法, 从合规性、经济绩效、社会绩效以及生态绩效四个维度构建精准产业扶贫绩效评价的三级指标体系。

【关键词】精准产业扶贫;综合绩效;评价指标体系;异常返贫

【中图分类号】F812 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)18-0009-6

一、引言

自实施精准扶贫以来, 我国政府在不断加大财政扶贫资金投入的同时, 还加大了对扶贫干部的奖惩力度。 比如, 中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的《脱贫攻坚责任制实施办法》要求, 所有贫困县必须在2020年前“摘帽”, 否则其县委书记、县长不得提拔或调离, 对扶贫成效开展多轮第三方评估和财政扶贫专项资金绩效考核, 全面实施“六个精准”和“五个一批”等精准扶贫政策。 在2020年前, 所有贫困户实现“两不愁”“三保障”、人均可支配收入增幅高于全国平均水平、基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平的脱贫目标。

无论是投入资金, 还是派驻扶贫工作队, 都需要通过“五个一批”(即发展生产一批、易地搬迁一批、生态补偿一批、发展教育一批和社会保障兜底一批), 才可能实现精准脱贫。 但在这“五个一批”中, 只有“发展生产一批”(或称“精准产业扶贫”)才是更具普遍性、根本性的扶贫开发, 也只有扶貧开发才能实现真正脱贫, 否则扶贫可能异化为“贫困依赖”。 实际上, “社会保障兜底”不是真正意义上的扶贫开发; “易地搬迁”和“生态补偿”只适用于部分贫困户, 而且必须发展产业方可脱贫后难返贫; “发展教育”本身并不可以脱贫, 但可以为发展产业提供更多更高水平的适应社会发展的人力资源。 所以, 重视精准产业扶贫具有重要意义。

然而, 精准产业扶贫必须投入大量的人力、物力和财力, 而这些人、财、物总是呈现供不应求的状态, 必须最大限度地发挥其减贫效应。 精准产业扶贫绩效评价的主要意义在于, 通过绩效评价推进精准扶贫资源优化配置、鼓励扶贫干部努力工作, 促使贫困人口“脱贫不返贫”。 可惜的是, 目前没有专门针对精准产业扶贫绩效的评价工作, 一般将这项工作寓于精准扶贫成效第三方评估和财政扶贫专项资金绩效评价之中, 依据的权威文件主要有中共中央办公厅、国务院办公厅颁发的《省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》(厅字[2016]6号)、国务院颁发的《“十三五”脱贫攻坚规划》(国发[2016]64号)和财政部、国务院扶贫办颁发的《财政专项扶贫资金绩效评价办法》(财农[2017]115号)以及2019年修订的《财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表》(财农[2019]89号)。 将这些文件规定的指标用于评价精准产业扶贫绩效并不够科学合理, 亟待进一步完善。

二、影响精准产业扶贫绩效的因素与机理

从词义上说, 成效与绩效是有差异的, 但现实工作中人们常常视“绩效”和“成效”为同义词, 一般使用绩效来代表投入所产生的回报。 总体上, 精准产业扶贫绩效是多个因素共同作用的结果。

1. 扶贫政策的影响。 扶贫政策是发展扶贫产业的最大“红利”之一。 精准扶贫之前的扶贫, 资金瞄准偏差大、使用效率低[1] 、溢出问题严重[2] 。 贫困户从产业发展中增收的主要源泉有:农业补贴政策[3] 、政府疏通农产品流通渠道[4] 、推进农业现代化[5] 、鼓励知名企业支农[6] 、稳定粮棉价格[7] 、培育农产品供应链[8] 和生态旅游的“滴入式”扩散效应[9] 。

2. 自然环境、资源禀赋的影响。 我国贫困地区的环境条件太差, 致使运输、加工、融资等交易费用较高, 削弱了贫困地区产业竞争力, 也抬高了进入市场壁垒[10,11] ; 地域空间上的封闭性导致其经济、技术和文化价值观念封闭, 进而引起产业经济发展落后[12] ; 自然资源人均占有量下降、水土流失严重、农业自然灾害频繁等生态环境压力大[13] , 生态保护成本高、获得的补偿偏低[14] 。

3. 教育、健康的影响。 教育会影响贫困户的就业、责任、机会等[15] , 影响其人力资本的水平[16] , 进而影响其活动范围和工资水平[17] 。 相反地, 农民工选择减少教育投入, 源于他们的教育回报低于城市劳动者。 进城务工农民大多从事诸如餐饮等低端产业的工作[18] 。 农民之所以更热衷于在城市就业, 主要原因在于:为获得更高的家庭收入[19] 、宗族网络的带动示范效应[20] 。 在缩小收入差距方面, 健康影响其投入生产的可能性和质量, 比教育的减贫作用更为显著[21] 。

4. 金融供给的影响。 金融对发展产业具有“杠杆效应”。 金融市场不完善、金融产品稀缺、金融基础设施条件较差使贫困地区尤其缺乏产业发展资金和金融服务[22] 。 贫困户商业信用淡薄、抵押能力弱、可抵押资产少[23] , 银行等贷款机构又未对农户实施差异化的风险定价[24] , 政策性金融扶贫被滥用或寻租等, 导致贫困地区“贷款更难、更贵”。 建立和运作财政资金牵头的农业产业基金和互助社[25] 、搞好农村土地合理定价[26] 和确权、出租、流转、入股分红等[27] , 用互联网降低金融交易成本[28] 、改善“信贷错配”[29] 等, 有助于破解涉农企业融资难问题。

5. 其他因素的影响。 阶层性贫困和制度性贫困会使合格劳动力供给短缺和工资水平偏低, 以及公共设施、公共服务和社会保障供给相对不足[30] , 进而影响龙头企业落户贫困地区发展产业的积极性[31] 。 农民专业合作社对发展现代农业和增加农民收入有显著作用, 然而其发展也受到规模小、小农经济思想束缚、资金不到位等多方面因素的约束[32] 。

大部分贫困地区都属于限制或禁止开发的区域, 内生地决定了贫困区域化特征, 使产业扶贫绩效递减[33] 。 构建合理的生态补偿机制[34] , 有助于解决区域性贫困问题。

贫困地区主要产业为农业, 将农户纳入农产品供应链管理, 虽然有利于加快农业产业结构调整、促进农业产业化和规模化, 但将面临诸如完善供应链上所有主体的利益分配机制、提高农产品供应链的信息共享程度、培育和发展农产品供应链组织体系、建立农产品供应链战略合作伙伴关系等挑战[8] 。

三、精准产业扶贫绩效评价:现状与问题

目前还没有专门针对精准产业扶贫绩效的专项评价, 有关评价在各省财政部门、扶贫部门报至财政部、国务院扶贫办的上一年度本省财政专项扶贫资金的绩效评价等材料中有所涉及。 依据的相关文件包括厅字[2016]6号、国发[2016]64号、财农[2017]115号、财农[2019]89号。

其中, 财农[2017]115号文规定, 财政专项扶贫资金绩效评价的目标主要在于, 特别强调脱贫成效, 保证财政专项扶贫资金管理使用的安全性、规范性和有效性; 主要考核内容包括财政扶贫资金的投入、拨付、监管和使用成效等; 在财政扶贫资金投入方面, 主要评价省本级预算安排的财政专项扶贫资金的投入总量、增幅及分配的合理性、规范性等; 在财政扶贫资金拨付方面, 主要评价中央补助地方财政专项扶贫资金拨付的时间效率; 在财政扶贫资金监管方面, 主要评价省级财政专项扶贫资金监管责任落实情况, 如信息公开和公告公示制度、监督检查制度的建设和执行情况等; 在财政扶贫资金使用成效方面, 主要评价财政专项扶贫资金使用的效果, 如年度资金结转结余率、资金统筹整合使用成效、贫困人口减少、精准使用情况等。 以100分为基础分, 再加上加减分指标, 其中, 机制创新方面, 最高可加3分; 减分指标包括违规违纪等, 最多可减15分。

厅字[2016]6号文规定了省级单位和政府扶贫开发工作成效考核指标, 包括减贫成效(含建档立卡贫困人口减少、贫困县退出计划完成情况、贫困地区农村居民人均可支配收入增长率)、精准识别(含贫困人口识别、退出的准确率)、精准帮扶(因村帮扶工作的群众满意率)和扶贫资金使用管理成效等四大方面。

这些规定, 一是比较强调合法合规性考核, 如精准识别、精准帮扶、精准退出, 是否制定、实施了既符合中央要求又因地制宜的本省财政专项扶贫资金管理办法, 促使资金的分配、拨付、监管等合理、有效。 二是比较强调贫困户的满意率、当地追加投入财政专项扶贫资金和扶贫干部的行为, 不太重视考核发挥贫困户本身的积极性和配合扶贫干部做好扶贫工作(只在加分项中提及, 且侧重评价扶贫工作者的创新办法及行动)。 三是比较重视财政扶贫专项资金管理的过程(如资金统筹的办法、进度、规模, 分值占比15/74; 年度资金拨付进度和结转结余率, 分值占比16/74。 两者分值合计占比达31/74, 约50%, 有点偏高, 不太符合扶贫结果导向原则)。 在资金使用效果上, 基本上只涉及经济绩效, 几乎没有涉及生态绩效和社会绩效, 对经济绩效的衡量也只从立项精准、项目库建设和项目资金绩效管理等维度提出比较宽泛的要求, 没有规定具有指导意义的框架性指标。 四是重视结果与计划的对比, 不太重视产出与投入的对比, 致使实践中为更好地完成计划, 容易按低标准来设置计划。 五是重视看得见的现实绩效, 而不太重视具有长效脱贫功能的反贫能力培育。 如此考核, 虽然较具合理性, 但也可能为“异常返贫”埋下隐患。

四、精准产业扶贫绩效评价应重点考虑的两大问题

构建精准产业扶贫绩效评价指标体系的目的在于, 科学合理地指导精准产业扶贫发挥扶贫者和贫困户两者的积极性, 统筹解决短期绩效和长期绩效、经济绩效和社会绩效及生态绩效的矛盾, 最终实现精准产业扶贫绩效及其可持续性最大化, 尽可能地降低“异常返贫率”。

1. 兼顾如期脱贫和可持续脱贫。 在精準扶贫的伟大实践中, 各级扶贫干部发挥了关键作用, 但扶贫干部也是有限理性的经济人, 会追求自我利益最大化, 特别是2019年仍未达到脱贫标准的贫困户、贫困村都是“难脱贫”的“硬骨头”, 上级部门不会因为“难脱贫”而放弃脱贫, 或者降低脱贫标准。 让所有贫困户脱贫, 不仅是党对人民的庄严承诺, 体现了共产党人的初心, 也是2020年全面建成小康社会的群众基础。 2016年中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的脱贫攻坚责任制就明文规定, 如果在2020年前贫困县不“摘帽”, 其县委书记、县长就不得提拔或调离, 如此庄严的承诺和对贫困县干部的严格要求, 容不得人们不在规定的时限内取得显著的扶贫脱贫绩效, 完成脱贫攻坚任务, 其中精准产业扶贫将发挥不可或缺的作用。

如果在2020年我国向世界宣告全面脱贫后, 又发生比较大面积的异常返贫, 就将严重影响我党与人民之间的鱼水之情及我党的威信, 损害全面建成小康社会的福祉, 也会浪费稀缺的扶贫资源, 因此必须特别重视精准产业扶贫绩效的可持续性, 使精准产业扶贫的脱贫效应能够较长时间地得以维持[35] , 防止政府供给与贫困户需求脱节[36] 、遏制扶贫工作“内卷化”[37] 和追求“短、平、快”目标[38] 等。 党和政府召集大量专家进行专业研究, 制定了一系列精准产业扶贫政策和财政专项扶贫资金绩效考核办法等, 财政部门每年都要对扶贫资金进行绩效评价, 为最大限度地用好财政专项扶贫资金奠定了扎实的制度基础。 “合规性”应该成为精准产业扶贫绩效考核的第一个维度的指标, 主要为遏制精准产业扶贫中有害于贫困户、贫困村脱贫的违法违规行为。 根据财农[2019]89号文件精神, 并从产业扶贫资金流向出发, 本文在合规性之下设置4个二级指标和13个三级指标来考察合规性。

同时, 必须指出:精准产业扶贫绩效的可持续性主要体现在经济绩效中的“特色经济”、有贡献的“乡村企业”和社会绩效、生态绩效等方面; 要使精准产业扶贫获得好的绩效, 不仅要发挥扶贫者的积极性, 还要充分调动贫困户的积极性。 因此, 在评价指标中要植入“贫困户脱贫积极性”且不能简单地评价“贫困户对帮扶的满意率”。

2. 追求综合绩效最大化。 精准产业扶贫的受益者主要是贫困户。 贫困户既要生存, 又要发展; 既要与赖以生存和发展的自然环境友好相处, 也要与他人和谐共存。 换言之, 精准产业扶贫首先要解决贫困人口的生存问题, 因此, 追求经济绩效是精准产业扶贫的基本要求, 但仅追求经济绩效是远远不够的, 还应同时促使社会绩效和生态绩效最大化, 形成综合绩效。 经济绩效、社会绩效和生态绩效, 有时相互矛盾, 有时又相互促进, 需要理性均衡, 实现综合绩效最大化。

简而言之, 经济绩效就是因投入财政扶贫资金而给贫困户和贫困地区在经济方面带来的产出, 短期的效果表现为增加贫困户收入, 但若要贫困户长期脱贫, 则还应瞄准反贫能力的培育, 使贫困户和贫困地区拥有可持续增加收入的能力, 既要让贫困户个人有稳定的经济来源, 又要贫困地区发展特色经济和集体经济等。 因此, 在经济绩效之下本文设置2个二级指标、5个三级指标。

精准产业扶贫作为“折断穷根”的主要抓手, 既是一项伟大的经济工程, 也是一项伟大的社会工程, 应产生一定的社会绩效, 如建档立卡精准、贫困户满意、贫困户积极配合、教育培训、医疗健康保障和基础设施、公共服务等。 本文在社会绩效之下设置4个二级指标和16个三级指标。

同时, 精准产业扶贫尤其不能为了增加贫困户的短期收入而采取“杀鸡取卵”“竭泽而渔”等手段来发展产业, 使本已脆弱的生态变得更加糟糕, 致使贫困户甚至无法生存。 精准产业扶贫尤其需要注重保护、改善贫困地区的生态系统, 需要扎实推进土地利用和节能环保、保护水土和植被等, 在生态不受破坏的前提下合理利用生态环境, 发展特色产业。 为此, 本文在生态绩效之下设置3个二级指标、5个三级指标。

表1中的第(1)、(4)、(7)项表达了上述合规性、经济绩效、社会绩效和生态绩效及其二、三级指标的详细情况。 精准产业扶贫的综合性将体现在同级指标之间的权重, 以及一、二、三级指标共同形成的有机体中。

五、精准产业扶贫综合绩效评价指标体系:来自问卷调查的结果

为了验证表1中各指标设计的合理性和获取各指标的权重, 本文按规范的问卷调查程序和方法设计、发放问卷, 通过效度、信度检验后发放正式问卷调查表。 正式问卷的核心题项是表1中的第(1)、(4)、(7)项, 采取5 点量表法(定义“非常重要”=5、“重要”=4、“较重要”=3、“不重要”=2、“极不重要”=1)制定量表。 用纸质问卷和网络问卷方式发放问卷, 纸质问卷的发放对象是H省三个贫困县的审计人员和扶贫干部、贫困户, 网络问卷则通过问卷发放平台面向社会大众发放。 问卷自2018年7月10日开始发放, 截止到2018年10月9日, 在回收的问卷中, 有效纸质问卷和网络问卷分别为50 份(有效率约为46.67%)、1091份(有效率约为95%)。 纸质问卷有效率低, 可能与答卷人态度不认真或文化程度低等有关; 网络问卷有效率高, 可能与网络答卷者文化程度相对更高且“要么不答卷, 答卷就认真答卷”的心态有关。

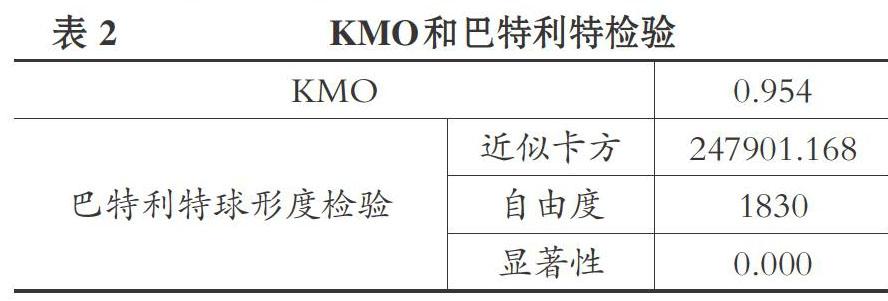

使用SPSS软件、采取Alpha信度系数法检验最终发放问卷的信度和效度, 其结果详见表2。

绩效评价指标量表中题项的信度Cronbach's Alpha系数为0.976, 说明在Alpha信度系数法下整个问卷具有很好的信度。 在效度检验中, 合规性指标、经济绩效指标、社会绩效指标、生态绩效指标的平均抽取方差 AVE 分别为0.931、0.958、0.887、0.955, 均大于0.5的临界水平, 各变量收敛效度较好, 且在表2中, KMO=0.954, 大于0.80, 同时, 巴特利特球形度检验得到的显著性概率为0.000, 属于非常显著的水平, 说明问卷效度很好。

根据获得的问卷调查数據, 使用SPSS软件对样本进行主成分分析, 确定精准产业扶贫综合绩效的一、二、三级指标的权重, 其结果详见表1中的第(3)、(6)、(9)项。

综上所述, 影响综合绩效的合规性、经济绩效、社会绩效、生态绩效在被调查者看来都很重要, 权重分别为23%、26%、29%和22%, 数值大小较为接近, 可能与脱贫攻坚接近尾声、各项工作做得好和对扶贫工作要求高、追责严等因素有关。 相对而言, 被调查者更看重社会绩效, 认为精准扶贫总成效、教育培训业绩、医疗卫生建设业绩、基础设施建设与公共服务对社会绩效的影响都很大, 与本文设计影响社会绩效的三级指标时的宗旨——考核精准产业扶贫应有助于贫困地区形成“公序良俗”相吻合。 被调查者看重精准识别、发挥贫困户和扶贫者的积极性, 以及发挥教育培训、医疗卫生建设、基础设施建设和公共服务保障等的公益作用和长效作用, 应该可以成为我国2020年以后扶贫工作的重点方向。 各三级指标对相应二级指标的影响权重几乎一致, 如影响二级指标的三级指标有4个、3个、2个的, 其影响权重几乎分别是25%、33%和50%。 这样较为均衡地看重它们, 究竟是确实如此, 还是本文分析的样本量和调查的范围存在问题? 这是值得进一步研究的问题。

【 主 要 参 考 文 献 】

[ 1 ] 张伟宾,汪三贵.扶贫政策、收入分配与中国农村减贫[ J].农业经济问题,2013(2):66 ~ 75.

[ 2 ] 叶初升,邹欣.扶贫瞄准的绩效评估与机制设计[ J].华中农业大学学报(社会科学版),2012(1):69 ~ 75.

[ 3 ] 朱满德,程国强.中国农业政策:支持水平、补贴效应与结构特征[ J].管理世界,2011(7):52 ~ 60.

[ 4 ] 赵晓飞,李崇光.农产品流通渠道变革:演进规律、动力机制与发展趋势[ J].管理世界,2013(9):178 ~ 179.

[ 5 ] 蔣丽丽,周丹.农业现代化对我国服务业占比影响分析[ J].管理世界,2013(9):184 ~ 185.

[ 6 ] 张敏.完善农村最低生活保障制度的新思考[ J].经济问题探索,2011(5):134 ~ 137.

[ 7 ] 檀学文,李成贵.贫困的经济脆弱性与减贫战略述评[ J].中国农村观察,2010(5):85 ~ 94.

[ 8 ] 许翔宇.贫困地区农户脱贫的困境与出路:基于农产品供应链的视角[ J].农业经济问题,2012(9):92 ~ 96.

[ 9 ] Anna Spenceley, Dorothea Meyer. Tourism and poverty reduction: Theory and practice in less economically developed countries[ J].Journal of Sustainable Tourism,2012(3):297 ~ 317.

[10] 张新伟.扶贫政策低效性与市场化反贫困思路探寻[ J].中国农村经济,1999(2):3 ~ 5.

[11] 刘彦随,严镔,王艳飞.新时期中国城乡发展的主要问题与转型对策[ J].经济地理,2016(7):1 ~ 8.

[12] 程厚思,邱文达,赵德文.边缘与“孤岛”——关于云南少数民族地区贫困成因的一种解释[ J].中国农村观察,1999(6):3 ~ 5.

[13] 严立冬.创建贫困地区农业可持续发展的生态环境基础的基本思路[ J].农业经济问题,2002(3):48 ~ 51.

[14] 曲玮,涂勤,牛叔文等.自然地理环境的贫困效应检验——自然地理条件对农村贫困影响的实证分析[ J].中国农村经济,2012(2):21 ~ 34.

[15] Dobelstein A.. New wine in old bottles? An essay review[ J].Poverty & Public Policy,2016(2):198 ~ 204.

[16] 张银,李燕萍.农民人力资本、农民学习及其绩效实证研究[ J].管理世界,2010(2):1 ~ 9.

[17] 史清华,徐翠萍.农户家庭成员职业选择及影响因素分析——来自长三角15村的调查[ J].管理世界,2007(7):75 ~ 83.

[18] 王春超,叶琴.中国农民工多维贫困的演进——基于收入与教育维度的考察[ J].经济研究,2014(12):159 ~ 174.

[19] 艾春荣,汪伟.非农就业与持久收入假说:理论和实证[ J].管理世界,2010(1):8 ~ 22.

[20] 郭云南,姚洋.宗族网络与农村劳动力流动[ J].管理世界,2013(3):69 ~ 81.

[21] 程名望, Jin Yanhong,盖庆恩等.农村减贫:应该更关注教育还是健康——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[ J].经济研究,2014(11):130 ~ 144.

[22] 李福祥,魏江锋.西部欠发达省区经济增长中的地方金融新政研究——基于甘肃省的实证分析[ J].管理世界,2012(3):170 ~ 171.

[23] 李善民.普惠制金融视角下金融扶贫模式构建——一个理论分析框架[ J].改革与战略,2014(11):35 ~ 38.

[24] Dehejia R., Montgomery H., Morduch J.. Do interest rates matter? Credit demand in the Dhaka slums[ J].Journal of Development Economics,2005(2):437 ~ 449.

[25] 刘西川,陈立辉,杨奇明.农户正规信贷需求与利率:基于Tobit Ⅲ模型的经验考察[ J].管理世界,2014(3):75 ~ 91.

[26] Swinbank A.,Tranter R.. A bond scheme for CAP reform[M].London: CABI Publishing,2004:55 ~ 78.

[27] 段龙龙,刘晓茜.农村集体资产股份量化改革:模式、争鸣与出路[ J].经济体制改革,2014(6):72 ~ 76.

[28] 谢平,邹传伟,刘海二.互联网金融的基础理论[ J].金融研究,2015(8):1 ~ 12.

[29] Stiglitz, Weiss. Credit rationing in markets with imperfect information[ J].The American Economics Review,1981(3):393 ~ 410.

[30] 吴国宝.对中国扶贫战略的简评[ J].中国农村经济,1996(8):26 ~ 30.

[31] 张敏,卢向虎,秦富.借鉴发达国家经验,推进农业产业化跨越式发展[ J].农业经济问题,2011(4):4 ~ 8.

[32] 李明贤,樊英.经营模式、经营特性与农民专业合作社的发展研究——基于湖南省浏阳市三家典型蔬菜类合作社的研究[ J].农业经济问题,2014(2):81 ~ 87.

[33] 牛若峰.农业产业化经营发展的观察和评论[ J].农业经济问题,2006(3):8 ~ 15.

[34] 刘健,尤婷.生态保护补偿的性质澄清与规范重构[ J].湘潭大学学报 (哲学社会科学版),2019(5):101 ~ 104.

[35] Cervantes-Godoy D., Dewbre J.. Economic importance of agriculture for poverty reduction[ J].OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers,2010(23):3 ~ 27.

[36] 高新才,王科.主体功能区视野的贫困地区发展能力培育[ J].改革,2008(5):144 ~ 149.

[37] 陈全功,程蹊.关于减贫的可持续性问题的探讨[ J].湖北社会科学,2015(9):80 ~ 85.

[38] 张凤华,叶初升.经济增长、产业结构与农村减贫——基于省际面板数据的实证分析[ J].当代财经,2011(12):14 ~ 21.