明清俗曲阶段划分及其流变规律

——以【凤阳歌】为例

2020-08-17刘晓静

刘晓静

(山东艺术学院,山东 济南 250014)

引言

从历史发展的进程来看,在俗曲之前,中国音乐已经走过了先秦乐舞的钟罄乐,以及隋唐歌舞大曲的时代,到了宋、金、元,俗乐已经兴起,其间的诸宫调及南北剧曲也达到了相当的艺术高度。但是入明以来,俗曲以它那清新活泼、纯真尚情的艺术特质,开一代新乐之先河。它不同于宋代歌曲一字一音的旋法,而是以其简约通俗、情真优美、沁人心腑的特质,广泛流传。它不仅风靡社会,更在歌肆酒楼占据了统治地位,从而使我国传统音乐的风格进入了以俗曲为主流形态的崭新的历史阶段。

明清俗曲是广泛流传于我国明清时代的一种以歌曲为主的艺术形式,它继承了宋元词曲的传统,从民间音乐的土壤中吸取了丰富的养料,它兴起于市民阶层,融汇了职业、半职业民间艺人和士大夫、文人们的创作精华,具有纯真尚情、通俗简约、形式多样、雅俗兼备的艺术特点,从而成为我国一个时代的文化的杰出代表。明清俗曲在中国传统音乐的发展历程中产生,并且以自己的特征和影响,确立了在中国传统音乐中的地位。明清俗曲本身就是中国传统音乐发展变化的产物,明清俗曲自己也是处在不停顿的发展变化中的。它是怎样衍化的?它的发展变化有些什么特点?其内在的发展动力在哪里?它的发展变化有些什么规律性的东西可寻?等等,都是值得我们思考的问题。

一、明清俗曲的流变阶段之划分

从中国传统音乐发展的历史来看,明清俗曲在明代之前,就已进入蕴育和萌芽的先期阶段了。如果从明代说起的话,宏观的发展过程可以清楚地分作明、清两大阶段。明代的俗曲形式较为单一,结构简单,多为山歌或民间小调之类的东西,内容大多为情歌;清代的俗曲在经过了一个沉默期后,至清中叶,随着经济的繁荣,也开始兴盛活跃起来,其内容丰富,形式多样都超越前代,并极大地影响了说唱音乐和地方戏曲的形式与发展,但却很少有如明俗曲中那样纯真的痴情和尖新的语言,更没有时代文人学士拟作俗曲的卓越表现。但是,清初蒲松龄的《通俗俚曲》,无论是在作品的深刻思想性上,还是在艺术的创新上,都将俗曲推上了巅峰,使得古往今来的文人墨客都望而兴叹。

俗曲的发展过程,从兴起到达极盛,贯穿了整个明代。洪武至隆庆间205年(公元1368-1572年),可谓俗曲发展的前期阶段。在这个阶段中,俗曲兴起后,发展很快,成化间便有了金台鲁氏的【驻云飞】等4种刊本,这是俗曲的早期形态,使我们得知成化间北方盛传【驻云飞】。其中“富贵荣华”一曲,血气方刚,气魄非凡,可为【驻云飞】的代表。此外如“燕口夺泥”这样尖锐揭露封建剥削的作品,不仅具有强烈的社会意义,而且也大大激励着后来俗曲的发展。这时的俗曲虽是“出诸里巷妇女之口”,但却传于市井。“正德初尚【山坡羊】,嘉靖初尚【锁南枝】……而词哗于市井,虽儿女子初学言者,亦知歌之。”(《市井艳词·序》)[1](P469)宣正至成弘间,中原流行【琐南枝】【傍妆台】【山坡羊】;而后又兴起【耍孩儿】【驻云飞】【醉太平】;嘉隆间又有【闹五更】【寄生草】【罗江怨】【哭黄天】【干荷叶】【彩红莲】【桐城歌】【银纽丝】颇为流行。

俗曲发展的后期是从万历到明末(公元1573-1643年),有70年。万历年间是俗曲最兴盛的时期。俗曲从宣正、成弘和嘉隆间的发展,又积累了【罗江怨】【银纽丝】等许多曲牌,此时又流行【打枣干】【挂枝儿】等。流行之状,已达人人学唱,举世传诵的程度。正如沈德符记载说:“不问南北、不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之,以至刊布成帙,举世传诵,沁人心腑。”[2](P647)这个时期的代表人物、代表著作,便是冯梦龙和他辑录的《挂枝儿》《山歌》。前者收录了435首,后者收录了380余首,这些俗曲包括了前代留传的和当时流传的,成为后世研究俗曲的重要资料。李开先是在俗曲的整理研究方面具有开拓性的人物,而冯梦龙则是将明代俗曲汇成专集最重要的代表人物,他的可贵还在于他将《山歌》作武器,向封建礼教宣战,揭露封建礼教的虚伪的自觉意识上,这使得俗曲的社会意义发挥到了极至。总的来看,明代俗曲形式简单,多为几十字的小曲,内容上也多为情歌。

清代的俗曲又发展到了一个不同的阶段。因为政治上改朝换代,俗曲的发展受到了挫折和打击,清统治者妄图以严令查禁“淫词小说”和推行文字狱,来平息民族矛盾和阶级矛盾。但是,民心是查禁不住的,俗曲仍在民众口头上流传不衰。如清代民歌《于七抗清十二月》:“正月里迎春花黄卡卡,清兵入关灭中华。烧杀抢掠似豺狼,苛捐杂税把人压”[3](P344),歌颂了于七领导的农民起义的抗清斗争。像这些反映农民心声的小曲,很少被保留下来。许多文人只是在模仿前人无所进取。但这时却有一位穷塾师蒲松龄与众不同,他将这些民族仇恨、阶级矛盾化作艺术形象记录在他的作品里,从他的《通俗俚曲》也可看出,他用隐晦的手法借古喻今,以超现实的手法借鬼狐花妖,揭露封建吏制的腐败,歌颂人民的斗争精神。他使用俗曲联套的方式撰写了15部说唱、戏曲作品,从而将俗曲推上了历史的巅峰。

到了乾隆年间(公元1736-1795年),清朝步入中叶,经济上的繁荣也使得俗曲渐趋活跃起来。据李斗在1793年刊的《扬州画舫录》中记载:扬州最先曾流行【银纽丝】【倒扳桨】【剪靛花】【吉祥草】【倒花兰】等,其中以【劈破玉】最佳。后来又有人创【黎调】,即【跌落金钱】。在乾隆三十七年(公元1772年)前,扬州流行哀泣的【到春来】,后来又用下河土腔唱【剪靛花】,谓之【网调】。乾隆五十七年(公元1792年),群尚【满江红】【湘江浪】。外地传入的调子,如【京航子】【起字调】【马头调】【南京调】等,扬州人也效仿。此时小曲的演唱又有了新的发展,即“于小曲中加引子尾声,如【王大娘】【乡里亲家母】诸曲”。[4](P257)从扬州的状况,足可以看出江南一带当时俗曲流行之一斑。

乾隆九年(公元1744年)的《万花小曲》,则可说明此时北京的俗曲流行情况,其中的【劈破玉】【西调鼓儿天】【吴歌】【银纽丝】【清江引】【玉娥郎】【金纽丝】【十和谐】【醉太平】【黄莺儿】【两头忙】等,组成了联套杂剧10套及散阕小曲108首。

天津也是俗曲繁盛地,三和堂的颜曲师不仅幼工音律,而且以口教授,搜集积累起了一部《霓裳续谱》。内含曲调达65种之多,有小曲535支,套曲87套,还有《万寿庆典》之22支套曲,保存了乾隆年代最丰富的俗曲资料。其中【西调】【岔曲】【寄生草】数量最多,变体也多。

《白雪遗音》是俗曲的另一部代表作,它刊自道光年间的济南。济南位于南北之间,不仅是齐鲁文化的中心,为网罗南腔北曲带来了方便。此书所收曲调虽较《霓裳续谱》为少,但选录曲文则有900曲之多。而其中的【马头调】,竟达438支,可知此曲在当时的山东乃至全国,也是最为繁盛的。

俗曲发展到此时,已无大的突破,甚至一些漂亮的情歌也是在重复着明时的文词和调子,像【绣荷包】那样优美动听的曲调和大街小巷争唱的盛况,也还是较少的。但是,唱中带白(如《白雪遗音》中的“日落黄昏”注明“带白”),唱中分为不同人物的对唱(如《两亲家顶嘴》《母女顶嘴》《婆媳顶嘴》等),以及《岔曲》《南词》长篇传奇故事(如《玉蜻蜓》)等,使得俗曲的演唱形式多样丰富起来。许多说唱音乐便是在此基础上再与地方化的小曲相结合而形成的,逐渐,许多地方戏曲也独立出来,形成了我国文艺发展史上的又一高潮。

明代的俗曲已发展至高度成熟的状态,清代的俗曲则为适应新的题材内容拓展的需要,向着新的艺术体裁转化。明代俗曲创造了一个新的艺术品种,使中国的传统音乐跨入了以俗曲为主要形态的俗乐时代,具有开创性的意义。清代俗曲则继承了这些优秀文化成果,又向前推进了一步,促使其向演唱形式综合化、内容故事化方向发展,从而迅猛涌现出300多个地方剧种和300多种以俗曲为曲牌的说唱音乐,极大地推动了中国传统文化的发展。

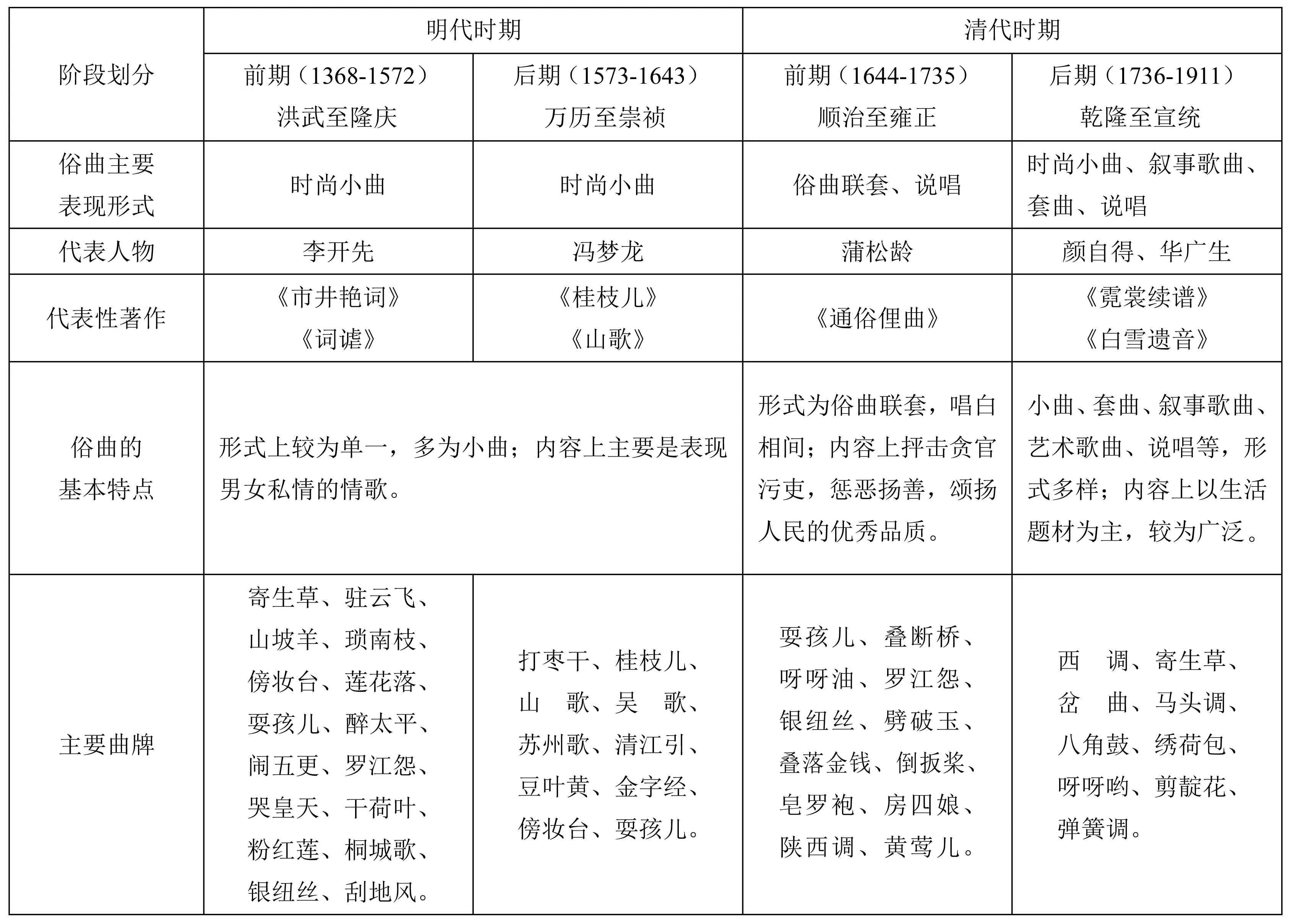

表1 明清俗曲发展阶段之划分

二、从【凤阳歌】看俗曲之流变

【凤阳歌】是指来自安徽凤阳地区的民歌,这是一个广义的概念,它不专指某一首民歌。但是,当我们提到某某【凤阳歌】时,它又是具体的。例如说【凤阳花鼓】一曲,那便是“说凤阳,道凤阳……”。在特定的环境条件下,【凤阳歌】以它那特殊的艺术魅力和传播力度,曼延至全国,从明初到清代,从凤阳到北京,从民歌到曲牌,从曲牌到琴书,从琴书到吕剧,从四平到二板……繁衍成一个庞大的【凤阳歌】家族。

(一)凤阳花鼓的流变

明代以来,凤阳地区连年水患成灾,饥民遍野,人们只好扶老携幼逃往四方,以打花鼓讨饭为生。凤阳花鼓的唱词最早见于清康熙三十二年(公元1693年),袁启旭在他编篡的《燕九竹枝词》中收进陈于王所作的《竹枝词》,词中有史以来,首刊了【凤阳调】。词曰:

小小花鼓凤阳调,士女周遭拍手笑。

又有一班装更奇,十番车上诸少年。[5](P5)

凤阳花鼓的调子虽无所知,但对其情调却有记载,乾隆五十七年(公元1792年)的《扬州画舫录》说,凤阳花鼓“音节凄婉,令人神醉”[6](P70);近人所编《清稗类钞》说,其内容多是“状家室流离之苦”[7](P399)。这与上面所说情况是完全一致的。

小小花鼓的【凤阳歌】,有【鲜花调】【十不闲】等。【凤阳歌】流传到北方,为了适应人们的欣赏习惯,它又吸收了当地的唱法及形式。乾隆六十年(公元1795年)刊刻的《霓裳续谱》中的【凤阳歌】,以秧歌的调子和形式表演,并且加上【岔尾】,这又与【岔曲】交混在一起了:

【秧歌】凤阳鼓,凤阳锣,凤阳姐儿们唱秧歌。好的好的都挑了去,剩下我们姐儿们唱秧歌。从南来了个小二哥,红缨子帽儿歪戴着,撒拉着鞋儿满街上串,家中娶了个拙老婆,……【岔尾】唱了一个又一个,一连唱了倒有七八个,把老爷们喜欢的笑呵呵。[8](P346-347)

(二)从【春调】到【凤阳歌】,及其在山东琴书中的流变

明代开国皇帝朱元璋为了修建南长城,用了24年,花费了大量人财物力。与此同时,他又在家乡凤阳营造“中都城”。所动用的人力无其数,“工役之繁……以万万计”(《明史·食货志》)[9](P1906)。江南人口因元末战争频繁已经大减,现在又要“每户一丁”抽去筑南京城,故实有“人人都是万杞良,家家都有孟姜女”之况。民工们借“孟姜女哭长城”的故事编成歌,以发泄内心的怨愤之情,《孟姜女十二月花名春调》应运而生,不胫而走,无翼而飞。正当《孟姜女春调》传唱之际,朱元璋于1370年和1389年两次下令强行从江南、中原、山西等地,迁移农民75万人,有14万4千户迁至凤阳府所属十三县,但到1395年人口普查时,凤阳只有42万7303人,到万历四十八年(公元1620年)仅剩4700人了。人口的大量流动,必然带来民间音乐的大交流。《孟姜女春调》被带到凤阳后,又叫做【凤阳歌】,逃离凤阳的移民,遂又将【凤阳歌】带到了四面八方。【凤阳歌】流传至鲁西南,形成了山东的南路琴书,以后又有北路、东路琴书。【凤阳歌】在流变中,又与各地的语言及民歌相结合,形成了各种说唱音乐。北方琴书,如山东琴书、山西翼城琴书、徐州琴书、淮北扬琴、安徽琴书、河南琴书等,都是以【凤阳歌】或其变体为主要曲调的。所以凤阳花鼓是【凤阳歌】的一个代表,但却不是唯一的。山东琴书中的【凤阳歌】也是一个代表,仅在山东,它就繁衍出了一个庞大的【凤阳歌】家族,下面是山东琴书中的【老凤阳歌】:

谱例1[10](P72)

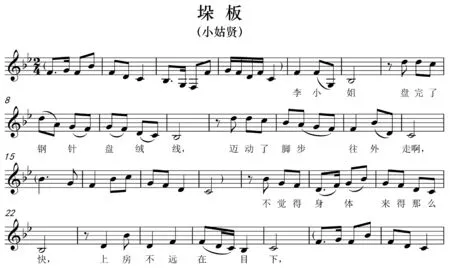

“垛板”即“垛子板”亦称“二板”。“垛板”是【凤阳歌】慢板的变体,是将【凤阳歌】的头腔,分裂派生而来。两句体结构,句尾落音上句落Do,下句落Re。适宜表现欢快跳跃或热烈紧张的情绪,是山东琴书的主要唱腔之一。见下例:

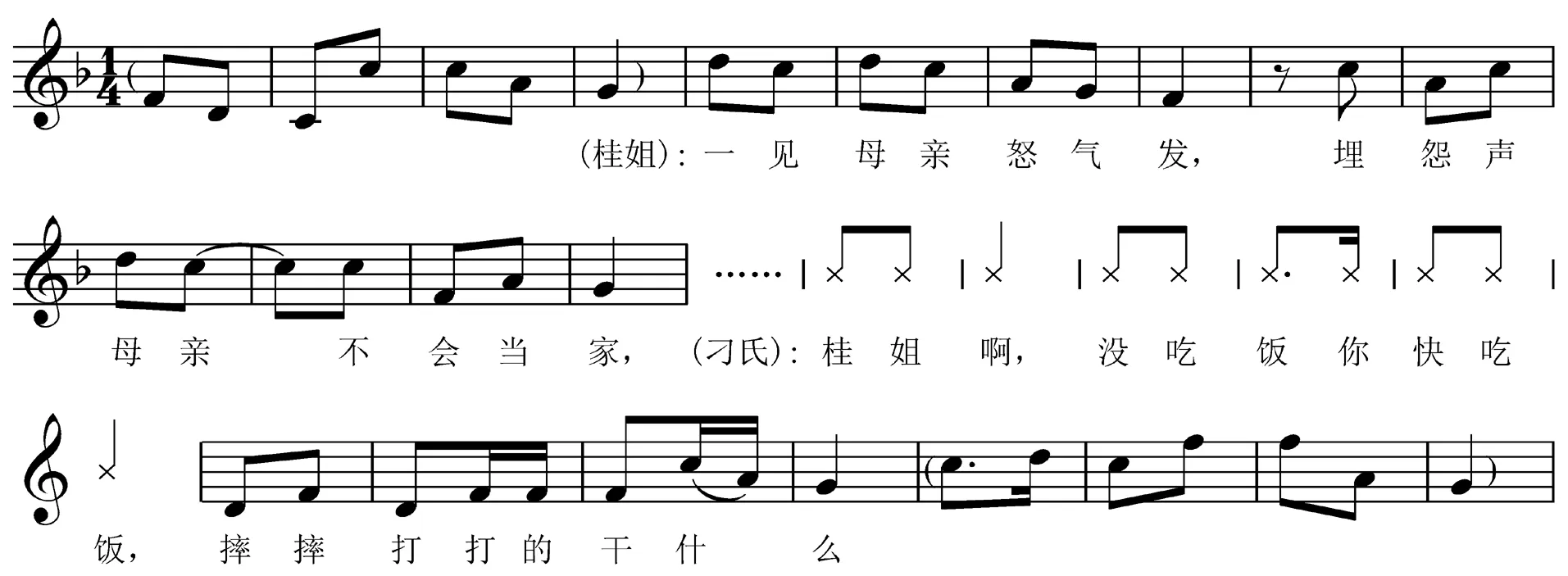

谱例2[11](P13)

“快板”又是“垛板”的变体。它将垛板(二板)的节拍紧缩,将2/4拍变为1/4拍,仍遵循着上句落Do,下句落Re的基本章法。为了使快板唱段有一个圆满的结束,常常再增加一个“尾声句”,而这个“尾句”又是在【凤阳歌】尾句的基本旋法和保持相同终结音的基础上演化出来的。请看下例:

谱例3[12](P14)

山东琴书在发展过程中,由于演唱风格和唱腔处理的不同,又形成了南路琴书、东路琴书与北路琴书之别,它们在演唱同一曲牌【凤阳歌】时,就形成了各种不同风格的变体。例如慢板【凤阳歌】的唱法,南路为顶板开口末眼收(也有闪板唱起,中眼落字的),风格朴实,高亢明快;北路【凤阳歌】,舒展浑厚,平稳流畅,说唱性强,常与书板密切结合,中眼后起唱,尾字落板(有时第二句中眼落字);东路【凤阳歌】,旋律起伏较大,挺拔潇洒,富于歌唱性,善于描绘不同人物性格,还分化出“老生凤阳”“老旦凤阳”“小生凤阳”和“青衣凤阳”四种不同的唱法。

(三)山东吕剧的【四平腔】与【孟姜女】之比较

山东吕剧是在山东琴书的基础上发展起来的地方戏曲,因此它的主要唱腔也是【凤阳歌】。【凤阳歌】又叫【四平腔】,这与它的原始曲调《孟姜女春调》有关系。在江南“唱春”的曲调中,【春调】是其主腔。何昌林曾说:“中速的【春调】因演唱福、禄、寿、喜的‘四仙’内容,故曰《四仙调·平板》,亦即《四平》之义”。[13]【凤阳歌】也是由【春调】衍变而来,所以亦称【四平腔】。

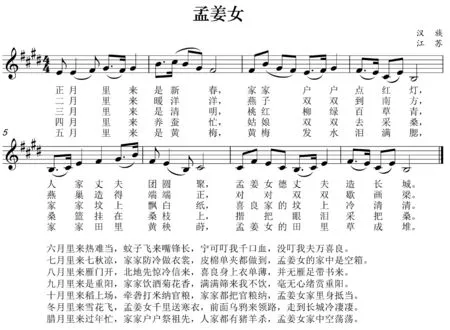

【孟姜女调】(或孟姜女十二月花名【春调】【过关调】等),是【春调】的一种。全曲12段词,分别用时令、花名为序,叙述孟姜女为筑长城的丈夫千里送寒衣的故事。这是我国流传最广,影响最大的一支民间俗曲。

其基本形态的特点是:四段体乐段,句幅匀称,结构方整,旋律以级进为主,五声徵调式,四句落音分别是商、徵、羽、徵,是起承转合式结构。曲调优美流丽,深切抒情,具有哀怨委婉的性格。是典型的小园林式的音乐建筑,是中国传统的民族审美观思维模式在俗曲中的体现。孟姜女的故事揭露了封建统治阶级暴政的罪行,表达了人民祈望和平幸福团圆的心情。用这一传统美学思维方式和通俗简洁的俗曲形式,表现生离死别的故事,更加感人。

谱例4[14](P201)

山东琴书和山东吕剧中的【凤阳歌】(即【四平腔】),继承保留了【孟姜女】的基本音调、基本旋法、方整性的结构、调式、节奏型等基本形态的特征,以及亲切、抒情、朴实、哀怨的性格,尤其是它那来自人民思想感情深处的对苦难生活的感慨和哀叹——这正是小曲精神的灵魂所在。【凤阳歌】抓住了这一精髓,才使得自己能够与人民息息相通,心心相印,才能够获得最广泛的共鸣。同时,它又运用自己特有的表现手段和艺术规律,在与当地群众相结合的艺术实践中,逐步形成了自己的艺术特征,因而较原民歌更为平易亲切。与唱词节奏相结合,灵活多变,说唱性更强;与剧情相结合,感情表达更细腻,更富于戏剧性;与地方语言声调相结合,更富于乡土气息。

吕剧【四平腔】与【孟姜女】相比较,有哪些异同?我们说【四平腔】源自于【孟姜女】,就是因为不仅从曲名上有相关的联系,更是因为它们有着多方面的相同点,例如结构相同,都是起承转合的四句头结构;旋律以级进为主,句式平稳,每句落音都相同;调式也相同;两者所表现出的音乐性格也一致。就是说,它们无论在外表形态特征上,还是内在性格特征上,都是十分相近的。若分析它们的不同点,也有明显之处。在艺术形成特征上,一个是小调,节奏规整,旋律柔美流畅,功能清晰,结构严谨完整;一个是戏曲、说唱,多为十字句,与伴奏相结合,腔节分明,有前奏、间奏夹在其间,以便演唱及表演,节奏形态多变。在地域特征上,一则是江南色彩,委婉柔美;一则是齐鲁风格,朴实率直。委婉则波浪式地下行,率直则旋律直线下行。在音阶调式上,【孟姜女】为五声调式,【四平调】为七声调式。五声性的调式有古朴简洁的特点,七声性的调式使旋律的表现更细腻、深情,更哀怨,更自然,更具有齐鲁地方色彩。另外还有一点:即第4句句尾加了一个短拖腔,增加了乐段的段落感。现以林建华饰《小姑贤》中李氏女唱的【四平腔】为例,可与上例【孟姜女】作些对照比较:

谱例5

(四)【四平腔】在山东吕剧中的衍变

吕剧以【四平腔】为基本调,在“一曲多用”的创腔原则下,通过移调、转调及局部移位等方式,派生出生、旦、净、丑各行当的基本调、变化了的调(如旦角中的花旦、老旦等),以及反调的基本调。

通过改变结构的方式,又可派生出其他许多板式。如在保持【四平腔】原型的情况下,通过伸展句式,将速度放慢一倍,便派生出【慢四平】。又可加快唱速,压缩过门及行腔,用缩紧句式的方法,派生出【快四平】。用同样缩紧句式的方法,将【四平腔】压缩一倍的时值,将4/4拍变为2/4拍,便又派生出【慢二板】;【快二板】又是将【慢二板】紧缩一倍而成;【快二板】加速快唱变【流水】;再加速,变为【垛子板】。

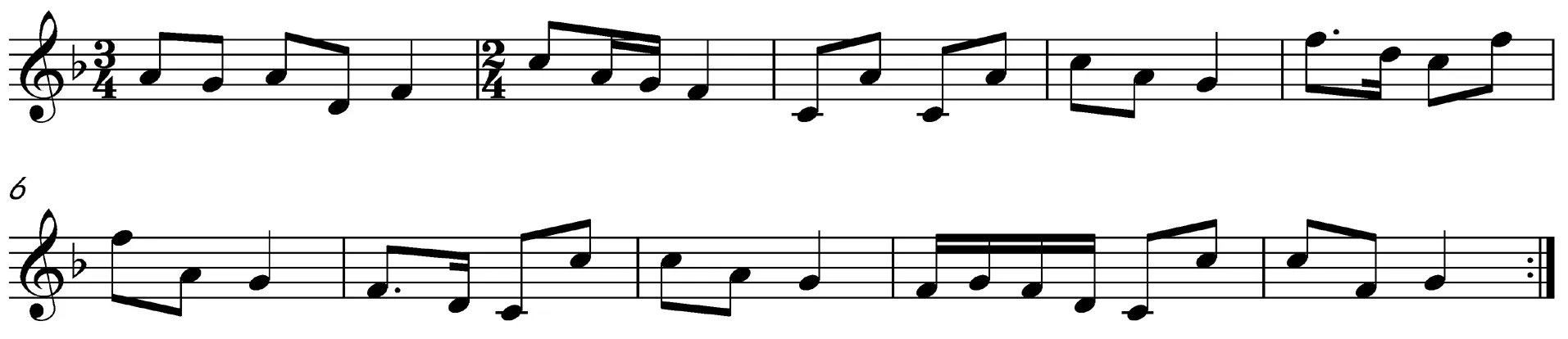

对应体上下句的【二板】,是将【四平腔】的头腔由4/4拍变2/4拍衍生出的:

谱例6

由上下句的【二板】拆散,便派生出了【紧板】【散板】。

这样,由基本调【四平腔】经过不断地变奏之后,产生出来风格特征基本一致的若干板式,构成了同一腔系的整套的板腔体。

用转调的手法,“以徵为宫”,又可派生出反调四平腔【反四平】;用移调及变奏的手法又创出【商四平】【羽四平】【宫四平】。再加其它变化手法的运用,使得徵调【四平腔】又变成了一个色彩绚丽的调系统。

【四平腔】的变体手法还有很多,如加花润腔,加大腔体扩大腔句,改变句式,改变乐句落音,改板起为眼起,改顶板为闪板等。

吕剧的【二板】在器乐曲中又有新的变化。请看:

民族管弦乐曲《翻身的日子》(践耳曲),以吕剧中的【二板】为素材创作,其中的一段旋律是:

谱例7

乐曲以欢快的节奏、跳荡的旋律,表现了翻身的人民欢庆解放的喜悦心情。试将它与吕剧《小姑贤》中的一段【快二板】作一比较,可以看出它们是多么相似。作者首先保持【二板】上句落Do,下句落Re的基本行腔规律,然后顺势衍展,旋律在高、低音区回旋跳荡,又三次落Re,不仅扩展了【二板】的结构,更使欢乐的情绪具有风趣、憨厚的性格特征:

谱例8

通过以上对【孟姜女】与【凤阳歌】【四平调】的分析,使我们看到了俗曲与说唱、戏曲极为密切的亲缘关系,看到了俗曲的艺术价值,也看到了俗曲大致的流变情况及其流变的规律。这是中国的俗曲以及说唱、戏曲发展变化的一个缩影。博大精深、奥妙无穷的中国音乐,正是通过类似这样一个个的【孟姜女】【凤阳歌】【四平调】及其流变演化出来的说唱、戏曲,而体现出来的。因此说,它们的流变情况、变体手法以及流变规律,具有典型而广泛的代表性。

(五)【孟姜女】的渊源探寻

吕剧源自于坐唱扬琴,其【四平调】是山东琴书【凤阳歌】的直接传承,而【凤阳歌】又是源自江南民歌【春调】。【哭七七】【梳妆台】都是【春调】,它们与【孟姜女】是同一血缘的姊妹关系,而【孟姜女】则是【春调】中的代表。为什么流传到各地的【孟姜女调】都基本相同?既是它的许多变体也玩不出什么花样,如云南花灯调【扬调】、北方的【十杯酒】【送情郎】等。这是因为它的结构严谨,音乐形象十分完美,是民族音乐的精华,是俗曲中的珍品。已经达到了俗曲小调中无法逾越的艺术高峰。那么它是怎样蕴育的?它的根源又在哪里呢?

这是一个很难考证的问题,但又是一个不难理解的问题,让我们从以下几个方面试作分析:

1.孟姜女的传说,早有渊源,故事发生在古齐国。据《左传》记载:“齐侯归,遇杞梁之妻于郊,使吊之。辞曰:‘殖之有罪,何辱命焉!若免於罪,犹有先人之敞庐在,下妾不得与效吊!’齐候吊请其室。”《左传》还记载说:“……杞梁无子,其妻无所归,乃枕其夫之尸于城下而哭,内诚动人,七日而城为之崩。既葬,遂赴淄水而死。”汉代刘向的《说苑》《列女传》等书中记载大致相同。后来故事衍变为秦长城,原因则是筑长城是历代劳役中最有代表性的、最艰巨的工程,秦始皇又是历代封建帝王的代表,从春秋战国到明代,秦长城在不断地修筑,孟姜女的悲剧代代有,人民的苦难都来自这里。故事的原委并不重要,重要的是这种衍化使得故事更典型、更动人。历史的真实、生活的真实与艺术的真实是不同的,艺术的真实应该源于生活,但又高于生活,不能拘泥于历史的真实、生活的真实。艺术的真实必须要符合人民的愿望,否则它会被人民摒弃。《孟姜女》的故事出在古齐国,衍化为孟姜女哭秦长城,甚至各地都有这一传说,说明人民对这一传说故事的认可。

2.在唐代,敦煌曲子中已出现了孟姜女送寒衣的歌曲“捣练子”:

孟姜女,杞梁妻,一去烟山更不归。造得寒衣无人送,不免自家送征衣。长城路,实难行,乳酪山下雪雰雰,吃酒则为隔饭病,顾身强健早还归。(据《敦煌曲子词集》)[15](P29)

宋元间,孟姜女的故事被编成了话本、戏文、院本、杂戏,在各地流行。民间歌曲更是灵活多样,如【哭长城】【孟姜女四季歌】等,还有传奇、子弟书、鼓词、南词,以及宝卷,几乎所有的文艺形式都曾编演过孟姜女的故事。原因很简单,这个故事表达了人民对封建统治者的怨恨和对美好生活的祈望,具有高度的人民性和典型性。

3.明初朱元璋的筑城运动和移民运动,为【孟姜女春调】的诞生和流播创造了有力的社会动因。在“人人都是万杞良,家家都有孟姜女”的局面下,人民流离失所,家破人亡,犹如当年孟姜女的悲剧再现,人们便借着【春调】的曲子,编唱了孟姜女的故事,【孟姜女十二月花名春调】应运而生,埋藏在心底的烈火一下子喷涌出来,迅速燃遍了每个移民的心头。借着移民的流动,【孟姜女】传遍了大江南北。这便是这支歌产生的历史原因和社会原因。

4.【孟姜女】在形式上采用了我国传统的时序体分节歌。早在唐代敦煌俚曲中,就有这种体制,如【叹五更】【天下传孝十二时】【禅门十二时】,都是时序体的分节歌。【孟姜女十二月花名】沿袭了这一传统,以一年十二个月为序,每段用时令、花名为引,借时序的推进,层层叙说生离死别的痛苦。由于反复的演进,步步深化,孟姜女的故事撼动了每个人的心弦。

【孟姜女】是在明初俗曲兴起的大潮中涌现的一首俗曲的优秀代表。它利用当时“唱春”活动中最流行的【春调】为唱调,深受群众欢迎。【春调】是类曲名,它不是专指某一曲调。当用它演唱市井妇女的生活时,它叫【梳妆调】,当填上孟姜女故事的词时,它就成了【孟姜女】调了。这也正说明了【春调】是有着广泛的群众基础和深厚根基的民间小调。

5.【孟姜女春调】的根基又在哪里?让我们沿着历史向上追溯。据记载,南宋建炎年间(公元1127-1130年)有一首吴地山歌《月儿弯弯照几州》,唱述民间离乱之苦,影响深远,一直传唱至今。吴歌云:

月儿弯弯照几州?几家欢乐几家愁;

几家夫妇同罗帐,几家飘散在他州。[16](P162)

此歌最早见于宋人话本《冯玉梅团圆》,明人冯梦龙在《警世通言》第十二卷中,也曾引用此歌,并说“此歌出自南宋建炎年间”[17](P162)。

江苏扬州也有一首《月儿弯弯照九州》:

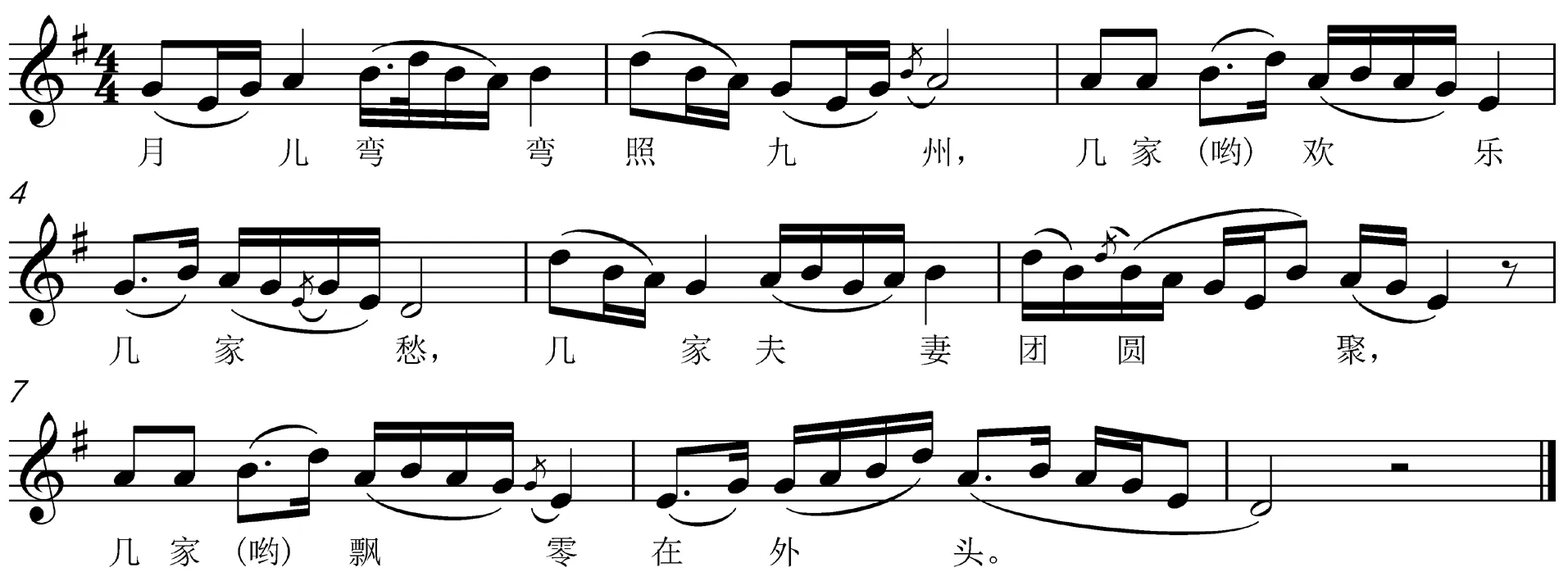

谱例9[18](P223):

若将它与【孟姜女】作一比较,可以看出两者不论在旋律上,还是在结构上,都是一样的,在表达的思想情绪上也是相同的。由此可以断定,两者具有极为亲密的血缘关系。但是从上边这首歌的旋律来分析,它不可能是南宋时的音调,起码它的原型不会这么细腻华丽。原来,它“是用【梳妆台】调唱的”[19](P223)。但是它却提醒我们,虽然我们现在无法找到它的原型,起码,原始状态的《月儿弯弯照几州》,也应该是这样一首类似的民歌小调。因此,我们说民族传统文化就是【孟姜女】的根基,古代吴地山歌《月儿弯弯照几州》就是春调【孟姜女】的渊源。

结语

通过前文具体实例的分析可见,当俗曲发展到高度成熟的阶段以后,它会顺应时代之需要,嬗变演化为说唱、戏曲等,以至酿成了几百种戏曲、说唱繁花盛开的局面。俗曲的流变发展可以证明,人民大众不但能创造出一种崭新的艺术形式,而且还能小从一个音腔、节奏的改动,大到一首曲子的整体变化,使其不断演化出新的特点、新的样式。我们对明清俗曲的流变可以得到这样的认识:俗曲的流变发展,一般是由简单到复杂,由低级向高级,阶段式地向前运动发展;其流变发展与社会环境有关,与各地语言、音调有关,与各种实际应用的场合及具体情况有关。