从协和与不协和关系看李斯特创作晚期的和声取向

2020-08-17张楠

张 楠

(辽宁师范大学音乐学院,辽宁 大连 116023)

在协和与不协和关系视阈下,纵观西方和声史,在遵循功能和声逻辑与调性原则的共性写作时代,和声及其风格与审美变化发展的本质在于协和与不协和的对立统一关系的演变。19世纪起,随着浪漫主义思潮的风起云涌与审美观念的变迁,作曲家使和声的色彩性与半音化表现功能获得极大的能量释放,人们对不协和音响的宽容和接受达到了前所未有的程度,反映出不协和观念开始向主导性地位方向发展变异。不协和观念的发展变异使古典和声的传统“和谐”美的原则受到空前挑战。有学者指出:“如同音乐纵向结构中协和音与不协和音都是和声的不可分割的组成部分一样,协和音亦曾占有君临一切的统治地位,不协和音虽屈居附庸身份,但它始终与协和音同存在,并担负起它特有的、不可替代的作用。随着时间的推移,人们听觉感受的变化,不协和音不断‘增值’,成为音乐结构与内容表现方面举足轻重的音响材料,最后,‘反客为主’,至20世纪初成为和声的主体材料。”[1](P3)

一

李斯特创作晚期和声上的不协和观念及和声创新,在一定意义上超越了其所处时代大多数人的生理与心理接受极限,故而为人所诟病,但这却是近现代和声之发端。他的和声观念之超前,甚至他最亲密的朋友和最忠实的学生也不能理解(1)李斯特最忠实的学生戈莱里克于1908年谈到李斯特的乐曲《死亡舞蹈》时说:“怎能允许写出这样的东西?怎能听这样的东西?”(可参见戴明瑜.李斯特的晚年创作[J].齐鲁艺苑,1987,(2),P55。)。

他的晚期创作主要围绕三个主题,即“宗教沉思”“狂热幻想”“大自然情怀”以及三者相互融合进行。李斯特晚期和声除表达作曲家直觉心灵感受外,还是其美学思考的结果。他指出,新造成的听觉上的不协和与心理上的不接受都需要时间消化。因此,他的晚期和声创新的超前性都笼罩着哲学与美学上的理论思索,印证了作曲家晚年对人生的思考以及异常复杂的心理矛盾和思想变故,同时反映出代表着古典美的原则的大小调功能和声体系已开始被肢解,预示着20世纪个性写作时代的到来。

李斯特晚年创作中的和声通过大量的附属和弦、不断离调转调、半音化手法、复杂化的纵向和弦结构、增三和弦和全音阶等的大量运用,使调性动荡,功能和声体系与调性原则模糊到极致,甚至出现不为当时人们所接受的无调性样式。这即是他的不协和观念使然。而他的不协和观念发展变异的深层原因则是其复杂的思想。

李斯特创作晚期不协和观念的变异,在其思想上的反映更多的是他个人化的意识形态和审美态度的变异。和声中的一个个不协和音、一个个不协和音程、一个个不协和和弦像细胞一样在音乐发展中变异成长。他在遭到人们诟病的艰难情况下,仍然以无比强大的内在精神,坚信自己超前性的艺术理念和行为。

李斯特创作晚期和声总体体现为“不协和音响”的独立化和中性化,协和与不协和的对立已开始消解,甚至触及了自由无调性创作,如他于1885年创作的《无调性钢琴小品》即是最好例证。

二

李斯特创作晚期和声极大地淡化功能性,强调非功能连接,强调调性的游移,通过调式再交替来扩大调式和声思维,同时注意吸收中古教会调式、五声调式,甚至涉及全音阶,常用高叠置和弦、增三和弦、五度和弦、四度叠置和弦,以及不准备不解决的属七和弦、九和弦等,这即为近现代和声思维开辟了道路。

李斯特晚年在写给他的学生的一封信中,表达了对未来音乐的“不协和”(dissonances)的支持观点,认为十二音和弦将成为和声的基础。[2](P634)

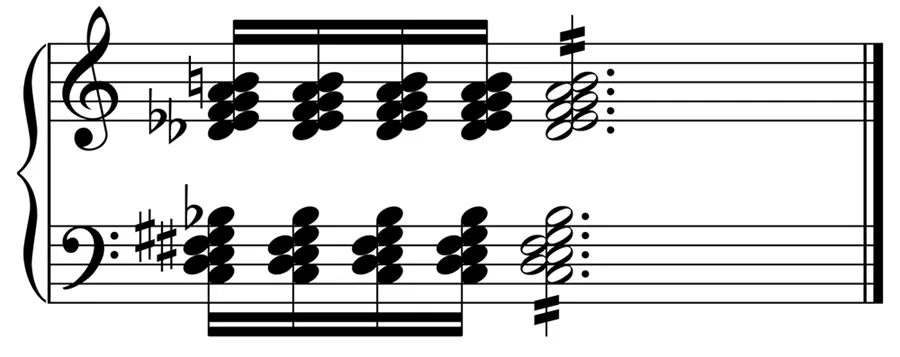

谱例1 李斯特十二音和弦形态

李斯特创作晚期的和声常充满着不安而又深沉的情绪,并猛烈冲击着古典和声的审美听觉。一位法国音乐美学家曾说:“现代音乐中不少根本性的成就,首先出现于弗伦兹·李斯特的乐谱中,种种创新都是李斯特的努力诱发的、决定的。”[3](P42-43)

以李斯特的晚期钢琴独奏曲为例,如《梅菲斯特圆舞曲》三首、《灰云》、《灾星》、《告别》、《匈牙利狂想曲》(第16-19首)、《旅行年代》第三集《罗马》等等,均充斥着大量的大胆的、新颖的和声尝试及其审美诉求,真正凸显了他的晚期和声特色。他的《第一梅菲斯特圆舞曲》开头部分建立在五度和弦基础上:

谱例2

谱例3 第三梅菲斯特圆舞曲开头

上例应被理解为建立在一个E-A-D-G(-C)基础上的四度叠置和弦结构的运行模式。当代很多理论家都将这首作品看作是摧毁传统的“不协和向协和解决”范式的重要例证。

李斯特的另一首晚期作品《诗篇129》(Psalm CXXIX,作于1880-1883)接近于半音主义。曲中的动机由连续的两个大七度音程构成。随后还形成一个左右手分别为空五度音程的纵向结合,也可认为是一个在C音基础上的省略的十一和弦结构(见谱例4)。

谱例4 《诗篇129》开头

在完整的《诗篇129》中,这种类似半音主义风格的和声试验手法来自于浪漫派半音化的表情需要和匈牙利吉普赛旋律的影响和启发,并通过自由的对位和模糊的和声来达到。

李斯特的《乌云》(作于1881)是其创作晚期和声审美诉求的又一典型例证。《乌云》整体上可分为两部分;第1-20小节为A部分,经过4小节的过渡,第25-48小节是A部分的变化反复。

谱例5 《乌云》第6-15小节:

普遍认为,这首作品由增三和弦为核心材料写成。不过有趣的是,乐曲开始第1小节,是一个四度叠置和弦,其后第2-4小节出现的分解式的G-bB-D小三和弦,则含有g小调主和弦的游离性。但随后的第9-10小节右手上的#F-bB-bE(见谱例5第4-5小节),又构成一个四度叠置和弦并持续五拍之久,似乎又强调了四度叠置和弦的结构形态。之后,右手休止三拍后出现#F-bB-D,即增三和弦的bB-D-#F的第二转位,接着出现连续的增三和弦结构的半音下行(见谱例5第6-10小节)。同时,左手bB-A、A-A的七度与八度持续震音,作为固定低音声部,其烦闷的音响效果,直至第20小节止。这体现出自由流动的无任何功能意义的不协和和声进行。

第25-48小节在对A部分的变化反复过程中,右手的进行转入左手低声部,虽然第25-28小节右手单音进行似乎有点倾向g调性的感觉,但随后的发展破坏了这种感觉。对A部分的变化反复,强调了织体上的纵向对比,强调了横向结构上的统一性。特别在第36-42小节,形成了三层织体结构形态,即bB-A的固定持续低音层、F-A-#C增三和弦的半分解和弦流动的中间层与八度半音上行的高音层。同时,这个三层织体又构成半音级进的五个声部的对位化进行,且左右手形成反向对位,即左手部分含有四个声部的半音下行与右手部分八度的半音上行(见谱例6)。这无疑进一步加强了不协和音响的强度。乐曲的最后3小节,右手和弦似乎被解决停留在g小调主和弦上,但其与左手A低音上的bE-G-B增三和弦形成纵向重叠后,彻底化解了这种调性感。

谱例6 《乌云》第36-48小节:

从表现内容看,此曲显现出来的不协和和弦的连续与不解决以及半音进行,形象地描绘了乌云虚无飘渺的印象,借此暗示了李斯特的忧伤情绪(2)一说李斯特由于晚年所患白内障,导致他视力逐渐下降,于是他以“乌云”为该作品标题,来描写黑暗和当时的心情。。此情感表达也映射了他晚年复杂的美学诉求。这种手法在他的另一首钢琴曲《灾星》中也非常明显。《灾星》也以增三和弦为核心,作为一条主题线索发展,贯穿全曲。此两首作品都是作曲家在遭受白内障、哮喘、心脏病等疾病困扰的糟糕情绪下写成的。国外一学者在评价李斯特的《乌云》和《灾星》时说“……旋律创新虽显贫乏,但不失为他的最扣人心弦之作。……《乌云》中漂浮着不成曲调的阴影。《灾星》中,“不协和音一个追逐一个地捶击而出,仿佛囚徒明知不会有人听,还要死命地拍打牢房的四壁。李斯特想要祈祷,但是泣不成声,他只好凝望那永远不会应答他的空漠。”[4](P34-35)我们从中可以体悟到李斯特晚年那孤独失落的复杂心灵。他晚年心境与美学思想所诉诸的这种新的和声样式,遭受了当时人们的冷漠与不理解,甚至批评。“的确,李斯特这一时期的音乐很少是‘美的’,……它常常像是一个念头突然喷射而出,叫我们大吃一惊。说它是音乐,还不如说它是思想”。[5](P33)

三

李斯特创作晚期的和声创新中对匈牙利元素的吸收亦不容忽视。他在1859年曾对吉普赛音乐有这样的评价:“他们(匈牙利吉普赛人)的转调系统是建立在对每一个特定系统的彻底否定之上的。吉普赛人在艺术上与在生活中一样很少承认某种教条、法则、规律或纪律。……他们认为艺术是一种具有精神内涵的语言,一首神秘的、只有知情者才能懂的歌,他们利用它只是出于传达一种内容的需要,在传递中无须受外在形式考虑的制约。”[6](P147)“它们(匈牙利吉普赛音乐)小调式的音阶常常包括增四度、减六度、大七度和增七度。通过运用增四度常常获得一种奇异的光彩,甚至是一种耀眼的光辉。……因此,我们放弃了对四度、六度和七度的任何冗长的探讨,而听由它们自己发挥作用,为自己奇异的生存权而斗争。我们几乎不可能给予不懂音乐的读者哪怕不那么详尽的、关于这种音乐的地位和重要性的概念,而受过良好教育的人们从来就不相信自己的耳朵,如果他们属于绝大多数徒有耳朵而不想去听的音乐家的话。”[7](P149)

晚年的李斯特对待民族和声问题,已不是单纯的民族和声素材运用层面的考虑,而是将其上升至新艺术理念、新的未来音乐创作的美学思考和文化层面上来看待。在这里可以看出,“李斯特的‘世界风格’和‘匈牙利声音’逐渐汇合,到他的生命和创作天才的最后阶段融为一体”[8](P50)

他创作晚期的《第十七匈牙利狂想曲》中有一个和弦结构为#G-#C-F-bB。此和弦结构包含两个增二度,即F-#G与bB-#C,这是吉普赛音阶的两个特性音程,也是吉普赛音乐的特色所在。这两个特性音程形态在全曲中占有重要地位,也是全曲的灵魂所在。此外,曲中也出现大量的增四度、减七度、大七度、减四度等,这都体现了吉普赛音乐的特点(见谱例7)。

谱例7 第十七匈牙利狂想曲第7-10小节

19世纪70年代李斯特大量接触了俄罗斯音乐。他从穆索尔斯基、包罗丁、里姆斯基-科萨科夫等人的作品中获益,来丰富自己的调式和声语言,如“《死神恰尔什》中的空五度,《灾星》中的不协和四度和《告别》中的斯拉夫和弦。因此,老年李斯特的艺术成为匈牙利同俄罗斯、法国同德国、意大利同格莱里(即格里高利圣咏)因素的光怪陆离的综合,另一个彻底革命的、全部的、洋溢着东欧情调的综合。”[9](P54)

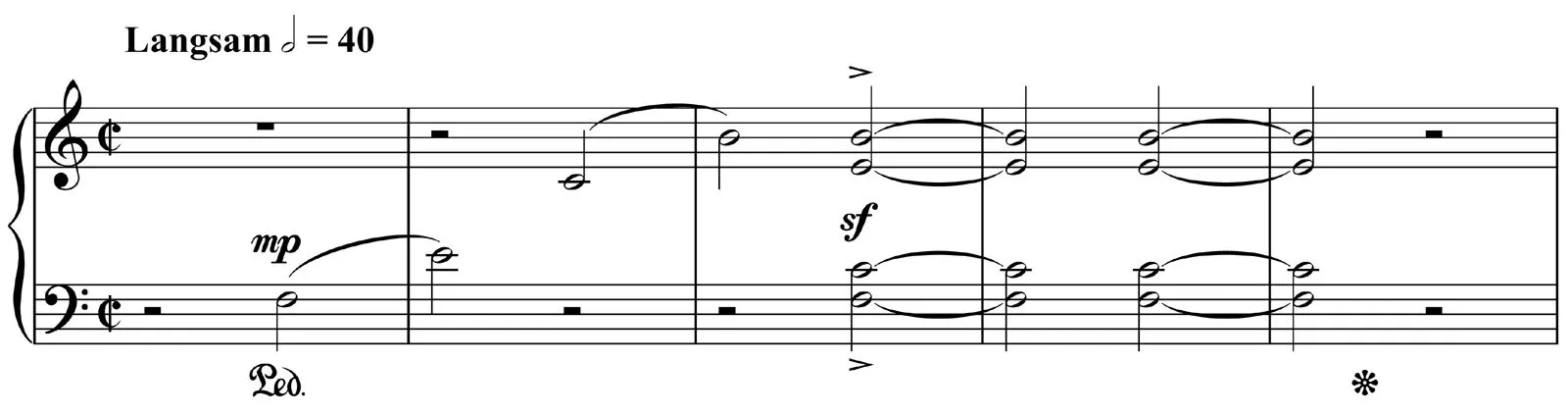

另外,李斯特《旅行年代》第三集《罗马》(作于1867-1877)是他晚年宗教“朝圣”心境和心路历程的展现,是处于宗教冥想中的李斯特与大自然的交流。这一集的标题性提示,也使我们感受到,李斯特以往那种为观众和社会效应而创作的倾向,开始转变,转向了内心的独白,这种倾诉也造就了他晚期和声语言创新与艺术审美观念的转变。这一集中的第七首《静心》(SursumCorda),在内容上带有总结性——坚定的信仰。此曲共104小节,虽基本围绕低音E调性主音,贯穿全曲,但其中蕴含着多调性的和声构思(见谱例8)。

谱例8 《静心》第47-55小节

上例中基本形成三层织体形态,即高声部的旋律层、中间声部的和声层、低音层。依据李斯特的调式再交替语法看,在低音层(调性主音基础层)上方两声部中形成的E大调范畴的变和弦,致使高声部旋律层先后形成bb小调-bE大调的进行,中间声部和声层先后形成D大调-d小调-bD大调的进行;进而可以认为,此例中三层织体纵向构成多调性的复合和声思维形态。这种手法造成的远关系调性纵向叠置效果,以及纵向的半音对置和横向的半音进行,构成了强烈的半音风格与尖锐的音响对比。这一手法也突出体现了他创作晚期和声的创新,并反映出突破传统艺术审美窠臼的现代美学取向。

值得注意的是,李斯特晚年在罗马创作的宗教作品,常体现出不协和和声与格列高利圣咏的高度融合。他对五声音阶与调式的运用,甚至也与格列高利圣咏有密切的关系。他于1865年创作的《合唱弥撒》里,古朴的圣咏在大量的减七和弦与远关系转调背景上表达出一种独特的韵味,反映了李斯特晚年复杂的宗教心境。从美学上看,是他的宗教内省与世俗的戏剧性与矛盾性冲突的典型写照。对于宗教音乐,“他既反对彻底的‘复古’,又反对彻底的世俗化。对于古老的宗教音乐传统他充满敬仰,同时又坚持要在宗教音乐领域中渗入当代人道主义精神和音乐表现手段的新成就——正如在他的信仰中既有神秘主义的一面,又有理想主义的一面。”在这一点上,他与同道中人柏辽兹在宗教音乐创作中更单纯地追求音响效果和形式,是完全不同的,他的宗教意境是柏辽兹望尘莫及的。

总之,李斯特创作晚期的和声中在对不协和音的“解放”的力度上,在对不协和和弦必须向协和和弦解决法则的瓦解上,在对相对“紧张”的不协和和声向相对“温和”的不协和和声“解决”的“近现代”和声观念的追寻上,体现出作曲家晚年复杂的悖论式的美学思考和异常矛盾的宗教式情感诉求。李斯特创作晚期的和声取向超前于其所处的时代,契合了现代美学中的丑感体验,即艺术符号和艺术功能的个性化的反传统表达。