“诵—吟—歌”:吟诵的声乐特征解读

2020-08-17杨瑞萍

杨瑞萍

(曲阜师范大学音乐学院,山东 日照 276800)

“吟诵”是国学经典活态传承的主要工具,最早见于《晋书·儒林传·徐苗》:“苗少家贫,昼执鉏耒,夜则吟诵。”其意是指用抑扬顿挫的声调有节奏的诵读。就吟诵的定义,近代学者众说纷纭。赵元任说“吟诵”区别于“说”和“读”是“唱”,“所谓吟诗吟文,就是俗话所谓叹诗叹文章,就是拉起嗓子来把字句都唱出来,而不用说话或读单字时的语调。”[1](P105)李昌集认为“吟诵”不仅仅是一种读书法,还有创作和自娱的作用,“是广泛的大众读书方式,也是文人诗歌创作和自我体味的一种自由方式。”[2]秦德祥先生对“吟诵”的定义:“是一种介于诵读和唱歌之间的汉文古典文学作品口头表现艺术方式。”[3]笔者通过在教学中对吟诵的实践应用的基础上,又综合上述观点定义“吟诵”是一种有旋律特征,即兴性、随意性较强的发声模式,它有歌唱的功能同时具备诵读的特征。

当前学术界对吟诵的研究,从语言、音韵方面入手的较多,突出强调它在传承与发展古典文化中的作用,忽略对其声乐特征的研究。在音乐界将其作为传统音乐文化种类研究的较多,如:常州吟诵调、华氏吟诵调、福州吟诵调等等,从发声学视角研究的较少。2016年杜亚雄在《中国音乐》第三期发表《以字行腔 学习歌唱——介绍一种新的声乐教学探索》,首次有学者把吟诵视为发声技巧在声乐教学中应用,将其定义为“是一种基于母语的声乐教学法”。[4]把吟诵视为唱法在声乐教学中运用,实现其实践应用价值的大胆尝试,此观念对推动传统文化的创新性发展和创造性转化具有重要意义。笔者通过实践应用并在效果反馈良好的基础上,基于个人的教学实践认为,吟诵作为有声语言的发声形态,以它为载体所完成的国学经典有声状态的表达,应该是我国民族声乐体系中的一员,它与民族唱法中的戏曲唱法、曲艺唱法一样,也是一种发声方法,是集国学经典学习、创作、交流、欣赏于一体的发声模式。所以本文拟将“吟诵”置于声乐体系中,对其三方面的声乐演唱特征进行解读,研究它的音乐美学特质,分析它自身所涵有的声乐元素,并与“诵读”做出有效的比对,为“吟诵”是“唱”不是“读”给予声乐特征的解读。希望此文能够引起声乐同行对吟诵唱法的关注,籍以丰富我国早期的声乐体系研究,兼以促进国学经典吟诵的活态传承。

一、依字声行腔

吟诵在“读”和“朗诵”的基础上自然生发形成,是有明显旋律特征的声音状态。《尚书·虞书·舜典》云:“诗言志,歌永言,声依永,律和声”。[5](P14)递进地诠释了诗歌“诵—吟—唱”的发展关系,是诗歌由文字语言发展到歌唱状态的创作过程,诵是基础,吟是过程,唱是升华。将古诗文与音乐相结合,使其语言具有艺术性和音乐性,这就是所谓的“诗乐合一”,吟诵是其外在表现形式。在“诵—歌”的过程中不同的咬字状态配以相应的腔体变化,依字声行腔是完成吟诵创作的重要因素。在我国的传统音乐文化中“腔”是作为明确的音乐标志来专指某个戏曲品种,如:柳腔、茂腔、拉魂腔等,这里的腔就是调,是戏曲的音乐特征。《新华字典》对“腔”的解释有四种:1.动物身体中空的部分,如腔子、体腔;2.器物的中空部分,如炉腔;3.乐曲的调子,如腔调、唱腔;4.说话的声音语调,如京腔、装腔作势。”[6](P404)通过上述解释可以看出吟诵所用的“腔”契合3、4释义,吟诵时旋律有音乐的调性特征,发声咬字带有声腔、语调之说。吟诵的用“腔”是调节声音饱满与否的重要工具,因此对“腔”的运用是极为讲究的。

吟诵旋律优美动听,除却音符本身的音响特点,吟诵者在吟诵过程中对“腔”的调控是不可或缺的因素。吟诵中的“腔”从旋律的角度可以理解为声音流动的通道,决定着声音的通透,音色的明亮;从咬字吐字的角度则是吟诵时语言(也就是具体的字)所需要的空间,这个空间的存在从根本上改变了生活语言音色单一的状况,将语言置于一定的空间内,随着气息对声带的冲击,声带振动产生波动在空间形成共鸣,此时的语言在咬字器官、呼吸器官和共鸣器官的共同作用下,每个字都会发生物理反应,从生活语言的单一、干瘪、无色彩转化为吟诵语言的饱满、结实、通透明亮。

吟诵过程中“腔”的使用,被我国众多的声乐体裁借鉴运用,赵元任先生认为吟诵对戏曲、曲艺的影响颇深,唱白时用腔的自如转换应该是从吟诵中借鉴来的。吟诵属即兴创作,吐字用腔和旋律曲调受创作者思维的影响,具有很强的随意性。它的咬字、吐字很自然地遵循着汉语的拼读规则,因字发声,依字行腔,讲究字正腔圆,这是吟诵依字声行腔的发声原则。其中字声包涵两方面的信息,一是咬字的力度和深度;二是发音时的声调。二者对行腔起着决定性的调节作用。字决定着“腔”的横向大小,声决定着“腔”的纵向长短,字声结合形成了声乐语言区别生活语言的声腔空间即共鸣腔。时至今日,字声与行腔的关系依旧是声乐教学孜孜探求的课题。由于吟诵语言包含着复杂丰富的声乐技巧,对我国民族声乐有着很深的影响,所以才被杜亚雄先生称为是“基于母语的发声方式”。

“依字声行腔”强调字声为主,行腔为辅,根据字的需要来确定腔体的运用。字声是行腔的基础,是语言清晰的保证。我国的汉语讲究“五音四呼十三辙”,这是歌唱字正腔圆的前提。魏良辅在其《南词引证》中道:“五音四声为主,但四声不得其宜,则五音废矣。”[7]文中的“五音”是指唇、齿、舌、牙、喉五个咬字部位,“四声”则指开口呼、齐齿呼、合口呼、撮口呼四种发音时的口型,说明五音四声的协调配合是语言清晰准确的前提,清晰地咬字、吐字决定腔体的大小、长短、宽窄。吟诵没有固定的旋律曲调,是吟诵者在文读的基础上即兴创作,造成了同一首诗文有多种不同的调子。影响吟诵调成形的因素有很多,其中生活语言中的语调就是重要的因素,它使吟诵有一种特别的腔调。如:山东人讲话咬字力度大,语气直白,山东吟诵调就会透露出一种豪气;福建人讲话语速快,咬字位置点靠前,唇齿用力较多,语气软糯,所以福建吟诵调就会具有明显的局促感,声音没有较大的起伏变化,腔调平直。由于字读语音的平仄声调决定着声音流动过程中旋律的线条,而说话时的语调又赋予吟诵独特的腔调。但是在吟诵产生的上古时期,汉语言没有具体的调类调值,在吟诵时古诗文平平仄仄的循环关系是唱腔旋律走势的关键,遵循着平长仄短、平高仄低或平低仄高,及韵尾拖长的原则,形成了吟诵旋律的高低、快慢、长短、强弱。由此产生的声腔随着旋律的起伏,呈现出细柔婉转,腔通字清的特点。

吟诵是古诗文创作与交流的有声语言的发声方式,因此贾岛有诗云:“二句三年得,一吟双泪流。”每位诗人都是作曲家,在创作中反复吟唱确认字的平仄音韵,以字为斟酌对象,以旋律音腔为韵味表达,没有既定的旋律,即兴创作,随心声有感而发,情感真挚细腻,语言韵味悠长。吟诵是最能代表我国声乐发声体系中“依字声行腔”这个发声技巧的。“依字声行腔”在当代声乐发声体系中的作用不容小觑,是演唱好民族声乐作品,准确表达作品风格特色的关键。“依字声行腔”有两层涵义:一是旋律的概念,根据字的声调确定旋律的走向。汉语言是声调语言,古诗文讲究平仄押韵,在吟诵过程中根据平仄音韵会自然形成长短、高低、强弱、快慢的旋律线,旋律线条不受乐律的限制,完全由吟诵者有感而发,从心所欲而不逾矩;二是音腔的概念,这个概念是沈洽提出的,他认为“音腔是一种包含有某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定样式。”[8]此概念一出,在当时的民族音乐学界引起很大的反响,对我国音乐乐音形态的研究产生了极大的推动作用。“音腔”在我国传统音乐体系中普遍存在,无论器乐还是声乐,从声乐方向解读音腔就是声音游走的空间。以吟诵为例:在吟诵时押韵的字都会被拖长(入声字除外),拖长的字不会是直音,它会有音高低起伏、力度强弱、音色明暗的变化,将这些变化连接在一起的就是“音腔”。“音腔”会出现韵尾部分,是体现吟诵声乐技巧的关键。吟诵者根据自身的古诗文底蕴,对字尾做细腻温婉的艺术处理,令整首诗篇韵味十足,使人回味无穷。

二、拍无定值

在音乐中,构成旋律的主要因素是“节奏”和“音高”,以它们为基础塑造音乐形象、构建曲调。吟诵和诵读的区别就在于“节奏”和“音高”,“吟诵”有明显的节奏、音高,“诵读”则有节奏无音高。两者都有节奏,但节奏的定义不同,“吟诵”的“节奏”不仅是音乐意义上的节奏,还包含语言生成过程中所产生的节奏;“诵读”的“节奏”只是语言生成过程中所产生的节奏。《中国大百科全书·语言文字卷》对语言节奏是这样定义的:“节奏一般指语句中各音节的长短快慢。语句的节奏由句中各意群来组成,相当于音乐中的拍子。语言中的每‘拍’包括一到三个音节,以双音节为最普遍。拍子的长度常视整个语句的速度以及意群的主次而变,不像音乐拍子那样严格。”[9](P494)充分说明了语言节奏与音乐节奏的不同,语言节奏由意群决定音节组成,没有强弱、长短的现象。这是因为汉语的文字是独体单音,自身不带有可以产生音乐节奏的音节,这种情况下就要注意音节的结合,结合的最小单位是两个字。由此看来,吟诵的节奏是在语言节奏基础上生成音乐节奏的长短、快慢。中华古典文化研究的资深学者叶嘉莹先生,是古诗文吟诵当代传播的发起人,她无论在诵读还是吟诵时都非常注意文字节奏的划分,如对于孟浩然的《春晓》是这样划分的:

春眠/不觉晓,处处/闻啼鸟。

夜来/风雨声,花落/知多少。

拍无定值是吟诵自身固有的艺术属性,是吟诵者根据文体、字的平仄,文词的内涵,即兴创作,随意性很强,没有固定的旋律,节奏处理比较灵活,这样就会出现“拍无定值”[10]的现象,这种现象与吟诵的传承方式有着直接的关系。吟诵和其他音乐种类的传承方式一样属于口传心授,是在一辈辈的口耳相传中,将我国的人文经典带入了当代,口传心授的传播方式为传统文化的传播做出过不朽的贡献,是一条文化传播的纽带,促成了文化在社会各阶层的传递。在传递过程中,传播的载体由于受所处文化阶层、社会环境和政治环境等因素的影响对同一作品会有不同的理解,吟诵时的心态、情致、语言的不同,所吟诵的曲调就会不同,情感表达各异,尤其在节奏节拍上。在吟诵的过程中,字平仄关系的艺术处理是旋律生成的关键,有一定的规律可寻,而节奏节拍在很大程度上与吟诵者的吟诵习惯、地域因素相关。下面以春晓为例(本文的录音来自喜马拉雅网,杨瑞萍记录):

《反腐败法》是一门综合型法律,因此应根据程序法和实体法的内容分别作出实际操作的规定大致如下:一是对举报的主体及其权利义务,举报形式、方法和内容,接受举报的机构及处理程序的规定;二是对举报人的保护和奖惩等的规定;三是对调查条件、调查人员及其资格、调查权力的规定;四是对侦查权限及措施的规定;五是对证据制度的规定;六是对阻碍侦查的法律责任的规定;七是对起诉权的规定;八是对审判权的规定等。[2]

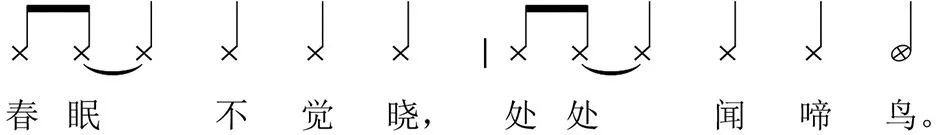

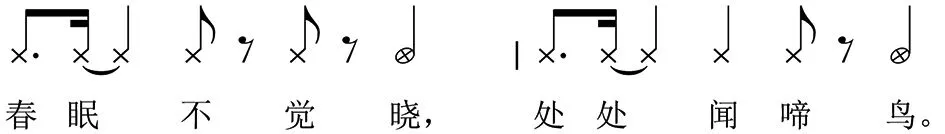

1.叶嘉莹先生吟诵的节奏:

谱例1

2.王伟勇先生吟诵的节奏:

谱例2

3.由戴学忱先生传调,徐建顺先生吟诵的山东吟诵调的节奏:

谱例3

以上是孟浩然《春晓》前一句的节拍节奏记录,这三位吟诵者来自不同的地方,叶嘉莹先生是北京人,有多年海外生活的经历;王伟勇先生是台湾人;徐建顺先生是山东青岛人。三位先生都是大学教授,属同一文化阶层,但同一诗歌的吟诵节奏却有很大差异,不仅节奏型有所变化,节拍数也不相同,由此可以看出吟诵的节奏除却习惯因素之外,地域也是影响吟诵节奏节拍的重要因素。在此需要强调的是,一般音乐作品的写作技法中,每一小节的节拍数都是固定的,但在上述谱例中的每个单位小节内,节拍数不尽相同,谱例1第一小节是5拍,第二小节是6拍;在谱例2节拍数相同,节奏型有所不同;谱例3第一小节是5拍,第二小节是4拍。由此可以看出吟诵的节奏节拍不是固定的,是吟诵者在吟诵过程中自由创作而成,是由语言节奏、诗歌节律和音乐表现等多种因素造成的。

“拍无定值”使古诗文的吟诵更加灵活、自由,诗歌的韵味更加细腻悠长。要注意的是,“拍无定值”并不是节奏的无序,而是乱中有序的自由处理方式,对古诗文意境、音韵的处理有着固定节拍无法替代的作用。吟诵“拍无定值”等同于我国民族音乐中的散拍子,这种节拍形式不符合现代音乐作品的写作规范,但在我国的民间音乐作品中普遍存在,是基于民族音乐文化基础上的固有特性。吟诵时吟诵者依据古诗文的意蕴,从情感出发,灵活掌握节奏节拍的自由处理,将古诗文的内涵与音乐的美高度结合在一起,使吟诵更具音乐表现力,音乐风格更趋明朗。

三、气韵声动

气韵属于我国古典美学的范畴,有着独特的美学特征和内涵,是我国艺术创造的最高准则。“气韵”在吟诵中不能只从字面上解读,应该分解成“气”与“韵”两个词汇,就如同声乐演唱中的气息与声韵,二者的关系密不可分。吟诵所用的“气”,一方面是指古诗文作品的文气,一方面是指吟诵时的呼吸;“韵”则是指咬字发声的韵味,是吟诵过程中具有感染力的部分。在吟诵过程中气与韵相结合,二者相辅相成,才能使吟诵达到最理想的效果。唐文治先生是著名的国学教育大家,被称为我国近现代吟诵第一人,他在传承了桐城派对于吟诵“因气求声”说的基础上,总结归纳出:“气生于情,情宣于气,气和于神,神传于情。”[11]这十六字读文法亦称为吟诵法,是唐先生对吟诵“气韵声动”最权威的诠释。文中“情”指作品的思想感情;“气”一是指作品的文气,一是指语言发声时的气息状态;“神”指文章神韵、内涵。“十六字诀”构建了“情—气—神—情”在吟诵过程中的发展关系,以作品的思想情感为根基,气用于声,声传于情,方能声情并茂,在吟诵过程中重点突出气息的作用,主张用抑扬顿挫的声音、疾徐变化的语速和婉转曲折的腔调去表现作品的情感内涵,体会作品情景交融的美学感受。唐文治的吟诵法对研究吟诵有着极高的价值,无论在古诗文经典的吟诵还是民族声乐的演唱技巧方面都具有现实的指导意义。

古诗文的吟诵以作品的文气为情感的出发点,以吟诵者自身气息的把控为走声的基础,把文学素养与艺术修养营造杂糅,产生出抑扬起伏的声韵效果。吟诵时所用的“气”有两层含义。第一是指气息,气息的运用是声乐发声技巧的核心问题。我国古代很多文献对气息都有具体的论述,段安节《乐府杂论》就明确指出:“善歌者,必先调其气,氤氲自脐间出,至喉乃臆其词,即分抗坠之音,即得其术,即可致遏云响谷之妙也。”[12](P241)文中的“氤氲”就是气息,特指运动着的气息。不同的气息状态对应着不同的声音形态,气息控制的好坏是决定音色优劣的关键。第二是指气势、气概,是气息的深层含义,在吟诵过程中,全面调度发声器官的各个部位,使其协调组合,合理用声,声音力度的把控,要以作品内在的文气为基础,讲究作品内涵,彰显作品的思想情感,凸出作品的情趣格调和精神境界。

“韵”即音韵,指语言的韵味和声音的韵味,在声乐范畴中是决定作品特征的重要因素。影响吟诵韵味的因素有很多,如:吟诵者的文化程度,生存的地域环境、人文环境、生活经历以及吟诵时的心理状态等等,都会对作品韵味产生不同的影响。其中影响最大的应属地域环境所带来的地方方言。我国地域辽阔,东西南北差异明显,由此形成的地方语言各具特色,江浙话软绵、东北话直爽、西北话粗犷、台湾话娇萌……这些语言特征在吟诵的声腔、曲调和语言音韵中都会有所体现。著名的语言学大师赵元任先生吟诵古诗文时采用的是常州方言,叶嘉莹先生使用北京话,徐建顺使用普通话吟诵,王伟勇先生使用台湾腔。不同地域语言声调、语调、咬字的位置各不相同,因此带来了精彩纷呈的润腔技法,这些润腔技法使吟诵从简单的有声语言的发声状态转变为讲究气息韵味的歌唱语言发声状态。气韵声动是吟诵的发声技巧,是形成独具特色韵味的基本保证。

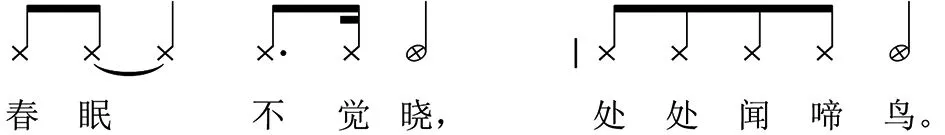

气韵的讲究是古诗文吟诵创造意境美的关键,我国古诗文的题裁非常广泛,涉及自然现象、政治动态、劳动生活、社会风习与个人感受等方方面面。吟诵者需要拥有丰富的情感体验,才能在吟诵过程中使气、声、情协调运作,将气韵的外在表现形式与古诗文内在的风格、情趣、格调相匹配,吟诵出极富弹性和动感的旋律线条,声音极富表现力。以陈少松先生吟诵的《枫桥夜泊》为例(录音来自喜马拉雅网,杨瑞萍记谱):

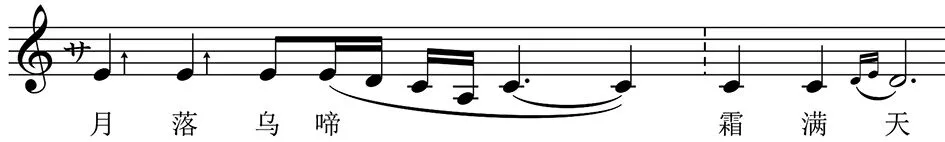

谱例4

“月落乌啼霜满天”在吟诵中属于仄起入韵式。吟诵“月落”时,起音要注意气息的下沉,用气没有歌唱讲究,却比诵读要深,吐字要有明显的气息支撑,一字一提,声音似断非断。气息将声韵从身体的内部推出,喉位稳定,声音虽有跳跃却又踏实稳健。“乌啼”则根据平长仄短的吟诵规则,结合吟诵的自娱性特征,发声时由“乌”快速至“啼”并将之拖长三拍半,拖腔过程中注意两点:1.腰腹支撑有力,保证气息的循环流动;2.控制气息推送的力度,声音语势流畅,音色细腻柔婉。“霜”是平声步,吟诵时需要腔体略微打开并保持;在“天”的字头“t”后,双唇并拢迅速将“an”送出,经过一定时值的拖腔,最后归韵至鼻腔。

谱例5

“枫”“火”“愁”巧妙地使用了甩腔,一顿一提,字从胸腔开始至口腔结束,声音由深至浅,腔体的灵活运用使整句诗呈现出一副动态的画面,增加了整首诗的旋律性。

谱例6

“到”“船”字尾是气声状态,吐字时有意不让声带完全闭合,让气流通过未完全振动的声带发出,声音中带有明显的气流声,声音色彩略显暗淡,恰如其分地表达出作者张继当时惆怅迷茫的心情。

通过对《枫桥夜泊》的吟诵分析,能更深层次的体味“气韵声动”的发声理念,作品的文气意蕴与吟诵者声情结合,使整首作品情感更加饱满立体。

结语

古诗文的吟诵在过去被称为“文人的音乐”,笔者对现存的吟诵作品进行记谱研究发现,吟诵虽为即兴创作,但多数作品是用五声调式创作而成,并且旋律唱腔与流传地的民歌小调、曲艺、戏曲有着不解之缘。吟诵与音乐有着密不可分的关系,从表面看有旋律、唱腔、诗词等内容;从内部看有完整的声腔系统,严谨的气、声、字的配合,因此当属传统声乐的范畴,可以作为唱法进行推广研究。

吟诵是用灵魂歌唱的声音,祖祖辈辈的口耳相传使古诗文等题材的国学经典得以传世,宝贵的文化遗产得以传承。进入21世纪以来,随着践行“文化自信”时代课题的提出,社会上掀起了一股重拾传统文化的热潮,国学经典再次回到民众的视野。吟诵也引起越来越多人的关注,把吟诵置于声乐学的框架内有利于激发学习者的兴趣,在学习过程中自觉的将念、诵、吟、唱融为一体,实现国学经典从文本模式到音乐形态的转化,促进国学经典的活态传承。