孙犁廿九日致康濯信札写作年月梳考

——兼商榷于颜建华、黄远发两位先生

2020-07-24袁洪权

袁洪权

(西南科技大学文学与艺术学院,四川绵阳 621010)

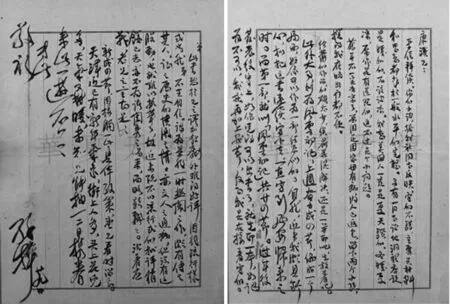

2018年,网上著名拍卖行墨笺楼作家书信拍卖中,孙犁某年廿九日致康濯的一通信札得以公开。信札内容涉及中华人民共和国初期作家的生存状态、文学创作,对学术界深入探讨这一时期作家的文学心态和思想心态,提供了最为真实的文献史料。笔者感觉其价值很高,就把这通信札的影印件截图保存,以方便自己在今后的学术研究中判断它的文史价值。2019年,此信札经由颜建华、黄远发两位先生整理与释读,刊载在《新文学史料》2019年第2期,题目为《孙犁致康濯佚札集释》。两位研究者对信札内容文字整理如下(笔者这里有信札的影印件截图进行对照,把释读不准确的地方以注释的方式加以标注):

康濯兄:

来信拜读,你的小说,据我社同志反映,写的不错,主要是材料和思想都超于一般水平的完整。另有一同志说地洞里应该是暖和的,不该说凉。我想美国人一定是夏天钻的,冬暖夏凉,原作是有道理的,这不过是个小问题。

旧年不一定去京了,原因是因家母有病,内人已返里①,留下两个小孩,搅得我夜晚出门都不便。②

给萧的作品,的确太少,俟《荷花淀》解决,还是一并印吧,先放着吧。③

此外大事,则为《风云初记》,上周奋力成四节,偶成一个局面,好像可以作为一部结束似的。自然,近来我颇具野心,拟把这书连续写下去,一直写到延安归来之时。而第一部就叫《风云初记》④,共廿四节。过年后发表后寄上,如你觉得可以出书了,就先印一本,如认为不可以,我就再加上几节,反正我是在接着写的。

弟此书恐于兄之谬加鼓励外难得好评,因非流行样式也。然弟不无自信,认为并非一时热闹之作,颇有传之其人,⑤证之历史的愤激之情,⑥亦文人之通病。⑦但没有这股劲,也就难以执笔了,故近来既不以流行式的批评稍馁己志,亦不为诸闺秀之喝采,而略显飘飘,⑧沉着应战,老兄之言正是!

新成四节,因接触一些具体政策,望兄看时留意。

天津近已有新年气象,街上人多,头上花儿多,天气又转暖,未知兄能抽一二日⑨携眷来此一游否?

专此

敬礼

孙犁

廿九日

仔细对校信札原件内容文字,发现整理者有六处标点符号辨识有误,还有信札格式的辨识分歧二处,还有一个字的辨识不当(具体见注释文)。希望《孙犁全集》修订版收录这通信札时,全集整理者要细致加以处理。两位整理者在这通信札整理文字的后面写了一则“按语”,兹抄录如下:

“关于《风云初记》写作,其本人有诸多记述,如云‘近拟分部写,第一部拟题为《风云初记》’‘《风云初记》二部,弟已决定暂时停一下’‘《风云初记》二集已补充’(时为1952年);另管蠡著《笔耕生涯:孙犁传》说孙犁于1950年7月开始创作《风云初记》,到第二年三月完成小说前二十八节,此信正好与之印证。看信中有‘过年后发表后寄上’,‘天津近已有新年气象,街上人多。头上花儿多,天气又转暖’,那么此信当写于1950年年底。”[1]

两位研究者推断信札的写作时间在“1950年年底”,这只是一个大概而宽泛的时间判断,并没有真正确定其写作月份。要真正确认这通信札的文史价值,还得落实到它的确切的写作时间上面。只有具体时间得以确定,信札的内容才能真正加以判断和进行中国当代文学史的恰当处置。

信札提到了两个涉及时间的内容:一是“旧年”“新年气象”,一是“《风云初记》”。“旧年”“新年气象”,主要是针对中国传统农历的新年而言的,一般指的是春节前后这一段时间(以除夕结束旧年,大年初一、即正月初一开启新年)。中国传统“旧历年”的时间,对应到西历时间上,主要集中在一月份和二月份,结合信札内容说到二十九日“天津近有新年气象”,说明写信时间的那个月的29日,还没有达到真正的“旧历年”的“除夕之夜”,它不会在二月份的二十九日,只能发生在某年的一月份或十二月的二十九日份,结合信札落款可以确定为“1月29日”或“12月29日”。但具体是哪一年的“1月29日”或“12月29日”,还有待进一步作具体推断。信札提到《风云初记》的创作,这一点很重要。孙犁创作《风云初记》的时间起点为1950年7月,有孙犁致康濯信札透露为证:“弟之小长篇,颇费思索,恐力所不逮,又要截长补短,近拟分部写,第一部拟题为《风云初记》。”[2]69这部小说正如孙犁在1951年1月29日这通信札中所透露的,“反正我是在接着写”,因为他对这部小说有自己的自信:“然弟不无自信,认为并非一时热闹之作,颇有传之其人,证之历史的愤慨之情。亦文人之通病,但没有这股劲,也就难以执笔了。”而在1951年6月23日,孙犁致康濯信札中透露了他拟终止《风云初记》创作的打算:“《风云初记》二集,弟已决定暂时停一下,此举亦并无些好处,可以慎重和好好组织酝酿一下。所以如此,以弟今日实无创作情绪,散漫发展下去,失去重心,反不好收拾。且近日的要求,亦以配合当前任务为重。就坡下驴,休整一时,也是应该的。因此停了。”[2]72孙犁把《风云初记》交给人民文学出版社出版,该书初版于1951年10月出版,这从侧面说明,这通信札的写作时间应该在这个时间之前,故我们只能从1950年年底至1951年年初来进行再推断。1950年的“旧历年”,为西历的1951年2月5日。这从侧面证明,信札的写作年月就是西历的“1951年1月”。结合信札的落款时间,可以认定孙犁在1951年1月29日给康濯写了这通信札。

按照生活常识推断,年味的启动时间,一般在农历的腊月初八之后,“小年”(腊月二十三)之后开启了一波又一波的年味高潮,年味也会越来越重。这里亦有民谚为证:“二十三,糖瓜粘;二十四,扫房子;二十五,糊窗户;二十六,煮大肉;二十七,杀公鸡;二十八,把面发;二十九,贴道有;三十后晌挂灯笼;初一初二拜亲友。”[3]7561950年的“腊月初八”,对应的西历时间点为1951年1月15日。落实到信札的写作时间上,1951年1月29日已是农历一九五○年的腊月二十二,年味的确越来越浓厚,符合孙犁信札中提及的“天津近已有新年气象”的这一说法。所以,判定信札写作时间为1951年1月29日,是可以成立的。

这通信札值得中国当代文学研究界注意的,是孙犁和康濯之间浓浓的、深厚的情谊。目前收录在《孙犁文集(补订版)》中孙犁致康濯的信札,1946年八通,1948年二通,1949年二十八通,1950年二十五通,1951年、1952年和1953年各一通, 1954年四通,1980年、1988年和1990年各一通,总计为六十三通。从孙犁1949年、1950年密切地与康濯通信来看,收录的显然只是很少的一部分。孙犁自己对此也有特别交待:“‘文革’以前,我写给他的很多信件,他都保存着,虽然被抄去,后来发还,还是洋洋大观。而他写给我的那两大捆信,因为不断抄家,孩子们都给烧了,当时我并不知道。我总觉得,在这件事情上,对不住他。所以也不好意思过问,我那些信件,他如何处理的。”[4]4他们的情谊长达五十多年,可以追溯到1939年,可见其情谊的深厚非同一般。在孙犁致康濯信札的文字里,我们可以明显地感受到:他在孙犁的文学创作历程中,是最重要的支持者和鞭策者。在推进孙犁的文学作品出版上,康濯亦在力所能及的范围内积极帮忙。短篇小说集《采蒲台》的出版,显然有康濯的推荐之功,最终为三联书店建构的大型文艺丛书——“文艺建设丛书”——所接纳⑩,1950年12月在北京出版发行。此后,《风云初记》亦编入“文艺建设丛书”之中,1951年10月由人民文学出版社出版。康濯本来就是“文艺建设丛书”的编委会成员,这套丛书收录的作家名单值得注意,但孙犁竟然有两部作品在这套丛书里,也是值得研究者特别留意的。

需要指出的是,孙犁、康濯两人之间的关系,我们不能仅仅停留在他们两人的情谊层面上来考量,而应该放置在更大的地理空间中来加以衡量。其实,在孙犁致康濯信札中,还透露了王林、萧也牧、丁克辛、方纪等人形成的“朋友圈”,让我们看到的是整个晋察冀文艺工作者形成的特殊文人圈子。如果再用信札收信人(康濯)和寄信人(孙犁)的地理位置来衡量,这涉及的是北京(中央)、天津(地方)的晋察冀文人在中华人民共和国成立后的交往史。特殊的政治位置形成的特殊文学理解,在孙犁的文学创作脉络中也有深刻的体现,或许能够丰富学术研究界对人民共和国初期文学现场的有效判断。

注释:

① “里”字,似乎更应解读为“屯”字才合理。

② 原文另起段落。

③ 原文另起段落。

④ 原无标点符号“逗号”。

⑤ 原为顿号“、”。

⑥ 原为句号“。”。

⑦ 原为逗号“,”。

⑧ 此处,原为句号“。”。

⑨ 此处,原为逗号“,”。

⑩ 1950年3月9日前的致孙犁信札中,康濯已经把孙犁的作品介绍给“那个丛书”,这里的丛书其实指的是“文艺建设丛书”。这套丛书于1950年3月启动,康濯迅速把孙犁的作品介绍到丛书里,从中可以看出两人的关系非同一般。