儿童肱骨髁上骨折旋转移位与肘内翻畸形相关性研究

2020-07-22彭正刚

彭正刚,漆 伟,文 化

(重庆市中医骨科医院,重庆 400010)

Gartland Ⅱ、Ⅲ儿童肱骨髁上骨折采用闭合复位石膏托外固定或闭合复位经皮克氏针外固定的治疗方法得到临床认可,但骨折远端的旋转移位程度(水平旋转移位、冠状位旋转移位、矢状位旋转移位)对发生肘内翻畸形的相关性目前并不明确。在闭合复位过程中,骨折复位后骨折旋转的最大接受度目前尚无明确定论。本研究探讨肱骨髁上骨折复位后的旋转移位情况及后期肘内翻畸形发生率相关性,确定肱骨髁上骨折复位后骨折旋转移位的最大接受度,避免肘内翻畸形的发生,总结如下。

1 临床资料

以2016年7月至2019年7月我院小儿骨科收治肱骨髁上骨折患儿为研究对象,实验方案经医院医学伦理委员会审查通过。

纳入标准:符合肱骨髁上骨折的诊断标准,年龄5~14岁,无明确手术禁忌症。

排除标准:陈旧性肱骨髁上骨折,病理性骨折。

2 方 法

影像学检查:骨折复位石膏托及经皮克氏针固定后行患肘3维CT检查并记录骨折旋转移位情况,随访骨折愈合后予双侧肘关节正位X线检查以明确患肘提携角,了解肘内翻发生率。

影像学评价:①冠状旋转移位与肘内翻评定;②水平旋转移位与肘内翻评定;③矢状旋转移位与肘内翻评定。

用SPSS18.0软件进行统计学分析。计量资料为非正态分布,采用Spearman秩相关,P<0.01为差异有统计学意义。

3 结 果

研究共纳入36例患儿,男20例,女16例;左肘12例,右肘24例;年龄5~14岁,中位数7岁。有18例患儿存在旋转移位情况,其中冠状位旋转移位为16例,旋转角度为

0~10度;矢状位旋转移位为13例,旋转角度为0~5度;水平旋转移位为10例,旋转角度为0~15度。冠状位合并水平位转移位为11例,冠状位合并矢状位旋转为10例,水平位合并矢状位旋转为7例,冠状位合并矢状位合并水平位为5例。后期存在肘内翻畸形为7例,提携角为-5~10度。结论为冠状位旋转移位大于5度,肘内翻畸形发生率为32.7%。矢状位及水平位旋转移位小于10度,肘内翻发生率为0%。

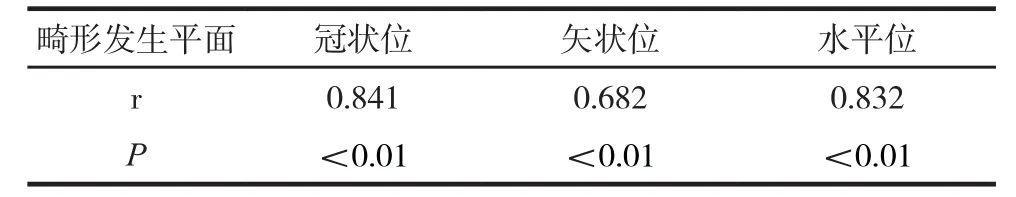

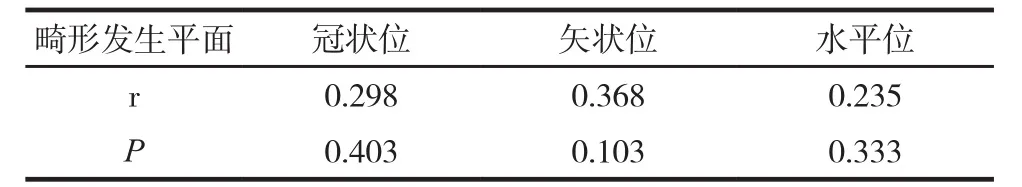

表1 肱骨远端旋转移位(冠状、矢状、水平位)与提携角回归分析

表2 肱骨远端旋转移位(冠状、矢状、水平位)与提携角相关性比较

冠状位小于5°与提携角、矢状位小于10°与提携角、水平位小于10°与提携角相关性比较

畸形发生平面 冠状位 矢状位 水平位r 0.298 0.368 0.235 P 0.403 0.103 0.333

冠状位大于5°与提携角、矢状位大于10°与提携角、水平位大于10°与提携角相关性比较

畸形发生平面 冠状位 矢状位 水平位r 0.899 0.895 0.967 P<0.01 <0.01 <0.01

4 讨 论

肱骨髁上骨折好发于儿童,发生率在上肢骨折中占第3位,占肘部骨折的60%[1-2]。肘内翻是其主要并发症之一。其主要原因有:①骨折远折端尺侧倾斜移位;②骨折远端内旋移位;③尺侧骨皮质压缩;④内侧软组织“铰链”作用[3]。即使复位也可能发生肘内翻,因为骨折后尺侧皮质受到挤压而发生塌陷,虽然从骨折面来看呈解剖复位,但因塌陷的尺侧倾斜并未能得到纠正[4]。其中远折端旋转移位(转轴)的因素逐渐被重视[5]。骨折远端发生旋转移位的机制是肢体的旋转及肌肉的牵拉所致。骨折的旋转多表现为内旋,是因为受伤时前臂多处于旋前位,且骨折发生后前臂伸肌腱群牵拉外髁致骨折远端内旋,加上前臂自然体位(内旋),3种因素共同作用使骨折远端内旋移位[6]。

肱骨髁上骨折闭合复位质量决定了远期肘内翻的发生率,但如何尽量纠正旋转移位是治疗肱骨髁上骨折最容易忽视也是最难解决的问题。临床上常以肘关节正位X片显示骨折远近端横径宽度不等(呈近端宽远端窄)作为诊断肱骨旋转移位的主要依据。复位后行影像学检查以了解骨折是否达到解剖复位,通常是以X线正位片为主要依据,然而x线片不能清晰、准确的确定移位程度,更难以确定骨折远端内外侧柱的旋转,导致术后仍出现肘内翻畸形。近年来3DCT能够提供清晰直观、立体的图像,而进行定量测量,从而指导肱骨髁上骨折三维立体复位,减少肘内翻的发生[7]。

研究表明,Baumann角与提携角C角存在显著的相关性。徐华梓等[8]通过肱骨髁上骨折模型中肱骨远端在内倾、屈曲和旋转三维状态下所摄X片上的B角改变研究提出B角的增加0.5-0.7度,C角约减少1度。而Worlock等[9]报道B角增大5度,提携角减少2度。

为了避免因X线片测B角不准确而导致肘内翻的发生,运用3维CT检查可以准确的测量肱骨远端旋转移位情况,并测量后期提携角的大小,探讨肱骨髁上骨折的旋转移位情况及后期肘内翻畸形发生率相关性,并确定肱骨髁上骨折复位后骨折旋转移位的最大接受度,避免肘内翻畸形的发生。

研究结果提示:肱骨髁上骨折复位后骨折远端的旋转移位与肘内翻有明显正相关性。纳入研究的36例肱骨髁上骨折患儿中,复位后有18例存在骨折远端的旋转移位,最后发生肘内翻畸形的有7例(占总例数19.4%,占旋转移位例数38.8%),提携角为-0~10度,7例肘内翻畸形均无明显功能障碍,其中有3例因外观畸形行截骨矫形术。临床观察认为,肱骨髁上骨折复位后旋转移位多为二维或三维移位(冠状位、水平位及矢状位),研究中仅有3例为单一移位(冠状位2例,水平位1例)。后期肘内翻畸形的发生率以冠状位的旋转移位最为显著(44.4%),矢状位移位次之(36.1%),水平移位最小(27.7%)。7例肘内翻畸形患儿中,均在复位后残留有冠状位旋转移位,旋转移位为5~10度。有5例残留有矢状位旋转移位,移位角度为0~5度。残留水平位旋转角度为6例,旋转移位为0~15度。认为冠状位的旋转移位与肘内翻畸形有显著的正相关性:如冠状位旋转移位大于5度则肘内翻发生率为100%。如果水平位及矢状位移位小于10度则不会发生肘内翻畸形。因此,在肱骨髁上骨折复位中如何完全纠正肱骨远端冠状位的旋转移位是避免后期肘内翻畸形的关键因素,如果残留冠状位旋转移位大于5度则需要积极干预,再次行手法复位调整,以减少冠状位旋转移位,防止术后肘内翻畸形的发生。