汉语反义复合词研究述评

2020-07-15黄瑞芳

黄瑞芳

(华南理工大学广州学院外国语学院,广东 广州 510800)

现代汉语中存在着一种特殊而又复杂的词类——反义复合词,如“多少”“水火”等。反义复合词指由两个意义相反或相对的单音节语素构成的并列式复合词。近年来,国外对反义词的研究有种复兴的态势,其中反义词共现(antonym co-occurrence)逐渐成为一个颇受青睐的研究课题。笔者研究发现,目前,尽管学术界对反义复合词的研究取得了丰硕成果,但学者们在很多方面并未能达成一致意见。在对外汉语教学研究中,有关反义复合词的研究还不够严谨和系统。反义复合词是汉语词汇中一个别具特色的类集,其在形式和意义上都有其独特性,值得我们深入探究。此外,反义复合词在汉语的使用频率较高,但在对外汉语教学中却属于超纲词汇,这也是促使我们深思的现象。近几年来,国内少有学者继续关注反义复合词的研究,这与反义复合词在现代汉语词汇体系以及在对外汉语教学中的重要性程度是不相称的。因此,本文从反义复合词的本体研究和对外汉语教学研究两大方面对以往汉语反义复合词的研究进行综述,并为深化对反义复合词的研究提供一些建议,以期引起学界对这一词类的重视。

一、反义复合词的本体研究

反义复合词的本体研究主要分为共时研究和历时研究。共时研究主要集中于探讨反义复合词的定义和数量、反义复合词是词还是词组、两语素能否单独成词、语素的排序问题等。历时研究又分为宏观和微观研究,宏观上主要探讨反义复合词词义变化的理据,微观上则针对个别反义复合词的语义发展和演变进行详细探究。笔者针对这些研究问题进行综述,并对学者们未能达成一致的观点进行探讨。

(一)反义复合词的数量

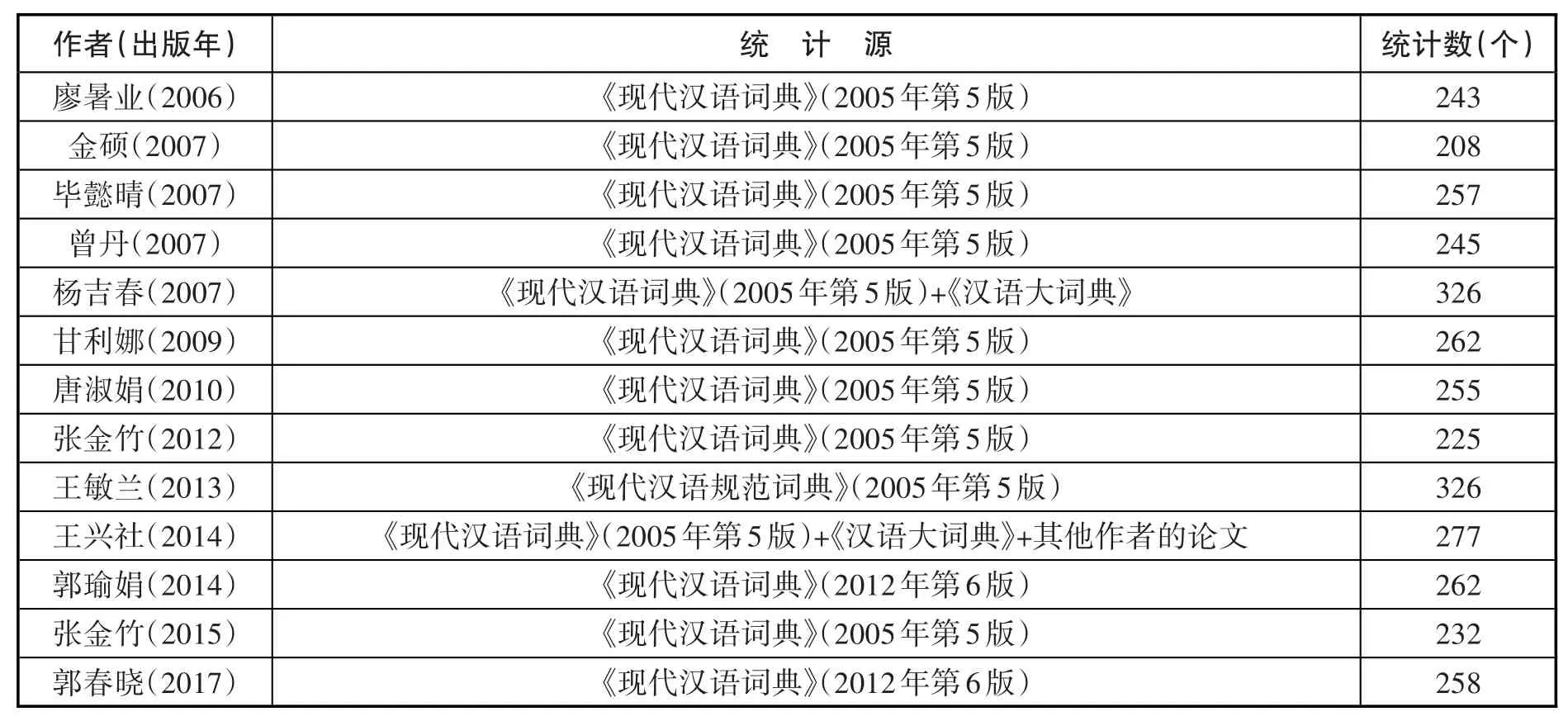

目前有关反义复合词的研究都统计了现代汉语反义复合词的数量。反义复合词是封闭词类,但学者们统计出来的数量却各不相同。具体数量如表1所示。

表1 反义复合词的数量

通过对表1进行分析,我们发现以下几个问题。

(1)同一个研究者使用相同的统计源在不同时间统计出的反义复合词数量不一致。如张金竹使用《现代汉语词典》第5版在2012年统计出的反义复合词数量是225个,而在2015年使用同一本字典统计出来的反义复合词数量却变成了232个。

(2)不同研究者统计出的反义复合词数量虽然相同,但具体包含的反义复合词却不尽相同。如王冠和毕懿晴统计出来的反义复合词的数量都是257个,但王冠把同形异音词当两个词统计,而毕懿晴则将其当一个词统计。

(3)除王敏兰外,其余研究者都以《现代汉语词典》作为主要的统计源,18名研究者中有8名使用《现代汉语词典》第5版作为统计源。有2名使用《现代汉语词典》第6版作为统计源,但使用同一版本的《现代汉语词典》所统计出来的反义复合词的数量却没有一个是相同的。

(4)部分研究者没有使用最新的《现代汉语词典》进行反义复合词数量的统计。如《现代汉语词典》于2012年时已经更新至第6版,但2012年以后做研究的王敏兰、王兴社和张金竹并没有使用第6版的词典,而是使用第5版的词典统计数量。《现代汉语词典》于2016年更新到第7版,但2017年做研究的郭春晓仍然在使用第6版的词典统计反义复合词的数量。由于统计反义复合词数量的标准之一是“词”,即词典中出现的词条,因此,没有采用最新版词典作为统计源,可能会导致统计出的数量有所遗漏。

经过研究,笔者认为造成以上问题的主要的原因来自于两个方面。一方面是研究者对反义复合词的界定有不同的看法,因此统计标准不一样。另一方面是研究者统计出的同形异音词的数量不尽相同,并且对于同形异音的反义复合词,如褒贬(bāo biǎn)和褒贬(bāo bian),有些研究者将其当作两个反义复合词统计,而有些研究者却只将其当一个反义复合词统计。

因此,要统计反义复合词的数量,我们必须解决统计源和统计标准的问题。

(二)反义复合词的排序问题

反义复合词的语素排序一直以来都是研究者们重点探讨的问题之一,大多数研究者认为,反义复合词两词素的排列受义序和调序的支配,其中调序的力量大于义序的力量。有些研究者认为反义复合词两词素的排列顺序主要由声调次序决定,如果两词素的声调相同,则由两词素的意义决定[1]-[4]。他们提出的理据是:义序解释不通的反义复合词的排序,调序基本都能解释;人们常说“不依规矩不成方圆”,而不说“不依规矩不成圆方”,是因为“方圆”符合调序,不迁就语境给定的义序;存在这样一类反义复合词,它们的语素意义相同,但语素顺序却截然相反,如“早晚—迟早”“收支—出纳”“男女—雌雄”“炎凉—冷暖”等。这类词的存在表明,意义顺序并不能在排序中起主导作用。然而,唐伶、杨吉春则认为反义复合词两语素的排列顺序主要由意义而非声调决定[5][6]。郭奕晶、王冠、张谦等研究者都认为反义复合词两语素的排列顺序由意义、声调和语用习惯共同决定:如果两语素属于强制性的意义,即具有已普遍被人们接受的逻辑顺序,一般按义序排列;若属于非强制性意义,即两语素之间虽有一定的逻辑顺序但不明显,则按调序排列;如果两语素的声调相同,则非强制性的意义也能起一定的作用。如果连非强制性的意义也没有,那就由语言习惯决定[7]-[9]。

迄今为止,研究者们并未能用一个统一的理论解释其所提到的“例外”,有些仅用“约定俗成”来解释,有些则直接认为这些“例外”是小概率的存在而予以忽略,这显然是说不通的。还有两类需要解释的词是同素异序词和同义异序词。同素异序词指词语的构成语素相同而排列顺序不同的词,如“沉浮—浮沉”“薄厚—厚薄”等。同义异序词指词的构成语素意义相近,但语素顺序却截然相反的词,如“早晚—迟早”“男女—雌雄”等。单纯用义序和调序原则不能解释反义复合词两个语素的排序问题,我们需要探寻一个解释力更强的理论解释反义复合词两语素排序的规律。

(三)反义复合词词义变化的理据

曾丹首次对汉语反义复合词进行了详细系统的历时研究。其博士论文中对所统计的245个反义复合词的历时演变和共时状况进行了调查研究,运用语法化理论和认知语言学的隐喻和转喻理论揭示了反义复合词的演变机制、内在动因和认知理据[10]。金硕也运用了隐喻、转喻等理论对反义复合词的语义发展进行了认知分析[11]。随后,束定芳、黄洁则从概念整合理论、隐喻、转喻和框架语义学理论等认知的角度对反义复合词的语义变化予以描述和解释[3]。袁亚敏运用隐喻和转喻的理论对汉语反义复合词语义的形成演变进行了认知解释[12]。唐淑娟将认知语言学的概念整合理论和图形背景理论、隐喻、转喻和顺序象似性结合起来,形成新的理论框架CBT+,分析反义复合词的生成机制[13]。王兴社将认知语言学中的转喻观和凸显观整合起来并建构了MP分析模型,论述了反义复合词词义形成和变化的原因[14]。黄瑞芳则运用事件域认知模型对反义复合词语义的演变机制作出了认知解释[15]。可见,研究者们都倾向于诉诸认知语言学的相关理论,如隐喻、转喻、概念整合理论、事件域认知模型等去解释反义复合词的词义变化的理据,这也说明了认知语言学的相关理论对反义复合词的词义变化有很强的解释力。

(四)反义复合词的个案研究

在历时研究层面,研究者们除了从宏观上对反义复合词的词义变化进行阐述之外,还对单个反义复合词的语义变化进行了细致地研究。方一新和曾丹系统研究了反义复合词“多少”和“好歹”的词汇化和语法化过程[16][17]。刘哲从语法化和主观化的角度对反义复合词“死活”进行了解释[18]。孙悠夏对“早晚”的语法化进行了分析[19]。曾丹运用认知语言学的隐喻和转喻理论对反义复合词“买卖”“高下”“高低”“去就”等词的语义演变的动因予以解释[20]-[22]。周晓彦用概念整合理论考察了“好歹”的词汇化和语法化的构成[23]。

二、反义复合词的对外汉语教学研究

相较反义复合词的本体研究而言,反义复合词的对外汉语教学研究则较为欠缺。廖暑业通过问卷调查考察了外国留学生对反义复合词的识别、理解与应用的情况[24]。甘丽娜则主要考量以英语为母语的美国高中生在给予或得知语素义的情况下,习得反义复合词的词义情况、组配反义复合词词素顺序的障碍,以及在了解或学习了语素词性的前提下,对合成词词性的判断,从而得出英语对汉语反义复合词习得的影响[25]。王敏兰以10个中级水平的日本留学生为研究对象,并将其分为控制组和实验组,实验组给予反义复合词相关知识的指导,两组都进行关于反义复合词知识和对教学的看法的问卷调查,主要研究母语为日语的二语学习者在习得汉语反义复合词过程中出现的主要偏误[26]。郭瑜娟对当下反义复合词在对外汉语教学中的现状进行了描述,并根据反义复合词的特点从词汇意义、语法意义、色彩意义和民族文化背景方面分析第二语言学习者学习的重点和难点,并提出相应的教学建议[27]。刘牧虹基于HSK动态作文语料库,总结了留学生使用反义复合词过程中出现的主要偏误[28]。郭春晓考察了以泰语为母语的学生在给出或得知语素义情况下,习得反义复合词词义、词性、组配反义复合词语素顺序的障碍,对复合词词性的判断,并对此进行偏误分析[29]。沈家伟基于HSK动态作文语料库,对留学生习得反义复合词的偏误进行了分析[30]。

但上述研究者的研究都没有涉及汉语学习者习得汉语反义复合词的实证研究。廖暑业的研究只考察了留学生对汉语反义复合词的理解情况,而忽略了对产出的研究。甘丽娜研究的对象仅限于汉语水平为零的英语本族语者,研究的目的是英语这种语言对汉语反义复合词习得的影响,并没有涉及不同水平的汉语学习者对反义复合词的习得情况研究。王敏兰的研究不够严谨,其研究设计并不能解决所提出的研究问题,而且关于学习者对教学看法的问卷调查设计只有“有必要”和“没有太大必要”两种选项,不能真正测试出受试的态度。郭瑜娟、刘牧虹的研究仅运用语料库分析了习得的重点和难点,并没有进行相关的实证研究。

三、不足之处和未来的研究方向

目前国内对反义复合词的本体研究成果丰富,但缺乏系统性,研究者们在很多基本问题上都未能达成一致意见。主要的问题在于以下几点。首先,反义复合词是一个封闭的词类,但研究者们统计出来的反义复合词的数量却各不相同。其次,大多数研究者都从调序、义序和约定俗成解释反义复合词两语素的排序问题,但从调序和义序进行解释存在很多例外,这些例外在一个封闭的词类系统中占比不小,不能简单予以忽视,而用“约定俗成”这一解释则显然不够严谨。最后,在对外汉语教学方面,虽然不少研究者结合反义复合词和对外汉语教学进行了相关研究,但这些研究都没有涉及汉语学习者习得汉语反义复合词的实证研究。为解决以上问题,未来的研究应该以目前最新的《现代汉语词典》作为统计源,在清晰界定反义复合词定义的基础上,重新统计目前现代汉语中反义复合词的数量,并尝试探寻一个解释力强的理论,解释反义复合词两语素的排序规律。在做好充分的本体研究的基础上,未来的研究还应该致力于对母语为非汉语且不同水平的汉语学习者习得汉语反义复合词的情况进行实证研究,其研究结果能给反义复合词的对外汉语教学提供教学参考,既有利于修正和完善反义复合词的对外汉语教学,又有利于留学生汉语水平的真正提高。总而言之,对于汉语反义复合词这一特殊的词类,目前仍有很大的研究空间,值得研究者们进一步深入探究。