针灸治疗周围性面瘫(风寒证)随机对照试验文献的腧穴配伍规律分析∗

2020-06-15李文杰郭新荣李国徽

李文杰 蒋 啸 郭新荣 李国徽

(1.陕西中医药大学,陕西 咸阳 712046;2.宁夏医科大学附属银川中医医院,宁夏 银川750001)

周围性面瘫,又称为特发性面神经麻痹、面神经炎,是一种急性发作的单侧面颊筋肉弛缓性疾病[1-2],也是面神经最常见的疾病[3]。大量流行病学调查研究发现,周围性面瘫在我国的发病率为26~34/10万人每年,患病率为258/10万人每年[4]。目前,西医多采用糖皮质激素、抗病毒药及补充B族维生素治疗此病,但因糖皮质激素长期大量应用引起满月脸、肌肉萎缩等不良反应遭到学者质疑[5]。针灸在治疗本病时根据中医辨证分型将其分为风寒证、风热证和气血不足证[6-7]。其临床上以风寒证居多,约占周围性面瘫的80%[8],因采用针灸治疗具有效果显著、副作用小的优势[9],所以临床被广泛应用。随机对照试验(RCT)研究作为循证医学的最佳证据[10],能很好地指导医疗实践。故笔者应用数据挖掘技术对近15年针灸治疗周围性面瘫(风寒证)的RCT文献进行深入研究,分析总结针灸治疗该病的腧穴配伍规律。

1 资料与方法

1.1 文献来源

检索中国知网(CNKI)、中文期刊数据库、万方数据知识服务平台和PubMed,检索年限:2005年1月至2019年3月。

1.2 检索策略

中文检索词:#1.针灸,#2.针刺,#3.周围性面瘫(风寒证),#4.面瘫;#5.面神经麻痹;#6.面神经炎;逻辑关系(#1OR#2)AND(#3OR#4OR#5OR#6)。英文检索词:#1.acupuncture,#2.needing,#3.Wind-cold type peripheral facial paralysis,#4.Facial paralysis;#5.facial palsy;#6.facial neuritis;逻辑关系(#1OR#2)AND(#3OR#4OR#5OR#6)。

1.3 文献筛选

纳入标准:1)参照《周围性面神经麻痹的中西医结合评定及疗效标准(草案)》[11]和《针灸治疗学》[12],明确诊断为周围性面瘫(风寒证)的患者。2)针灸治疗周围性面瘫(风寒证)的RCT研究。3)治疗方法以针灸为主要手段(含电针、火针、穴位埋线、腹针等),单独或同时结合其他疗法。4)治疗疗效在80%以上的有效文献。排除标准:1)研究对象未明确诊断为周围性面瘫(风寒证)的文献。2)重复发表的文献(仅取最近发表的1篇)。3)综述、个案、验案报道类、理论探讨、实验研究等文献。4)研究对象少于10例的文献。5)不以针灸治疗为主的文献。6)以耳穴、头针等为主要治疗手段的文献。

1.4 质量评价

由2名接受过系统数据挖掘技术培训的检索人员严格按照检索方法和文献纳入标准下载相关文献,并进行交叉核对,如遇分歧则通过与通信作者讨论予以解决。

1.5 统计学处理

建立数据库对筛选后的RCT文献依据中国中医药出版社出版的“十二五”规划教材《经络腧穴学》[13]和2006年版国家标准《腧穴名称与定位》[14](GB/T 12346-2006)中的标准,采用Microsoft Excel 2016进行数据录入,录入项目包括作者、篇名、穴名、所属经络、著作年代等信息。录入完成后将其导入SPSS 21.0和SPSS Modeler 18.0软件进行相关研究。

2 结 果

2.1 文献纳入情况

本研究依据检索逻辑共得到相关文献176篇,根据纳入和排除标准,严格按照要求共纳入61篇RCT文献进行本次研究分析。

2.2 描述性分析结果

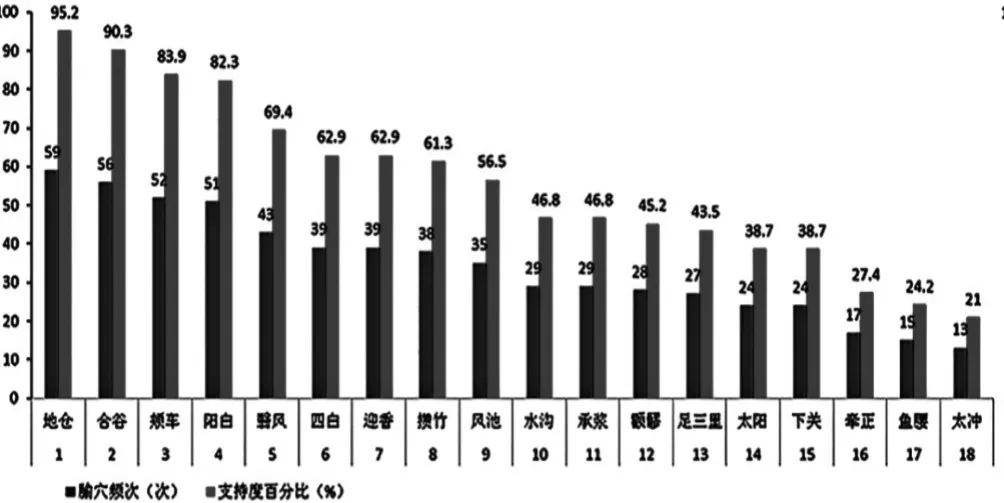

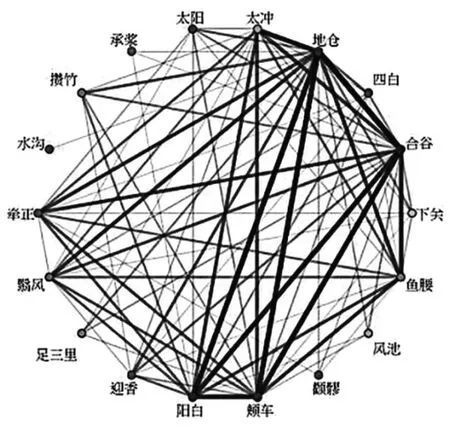

2.2.1 腧穴运用频次分析 见图1。61篇RCT文献中统计出62条处方,使用腧穴共46个,使用频次合计699次,其中18个腧穴的支持度>20%,依次为地仓、合谷、颊车、阳白、翳风、四白、迎香、攒竹、风池、水沟、承浆、颧髎、足三里、太阳、下关、牵正、鱼腰、太冲,使用频次占总腧穴使用频次的88.41%,因此符合优选价值。

图1 针灸治疗周围性面瘫(风寒证)支持度>20%的腧穴

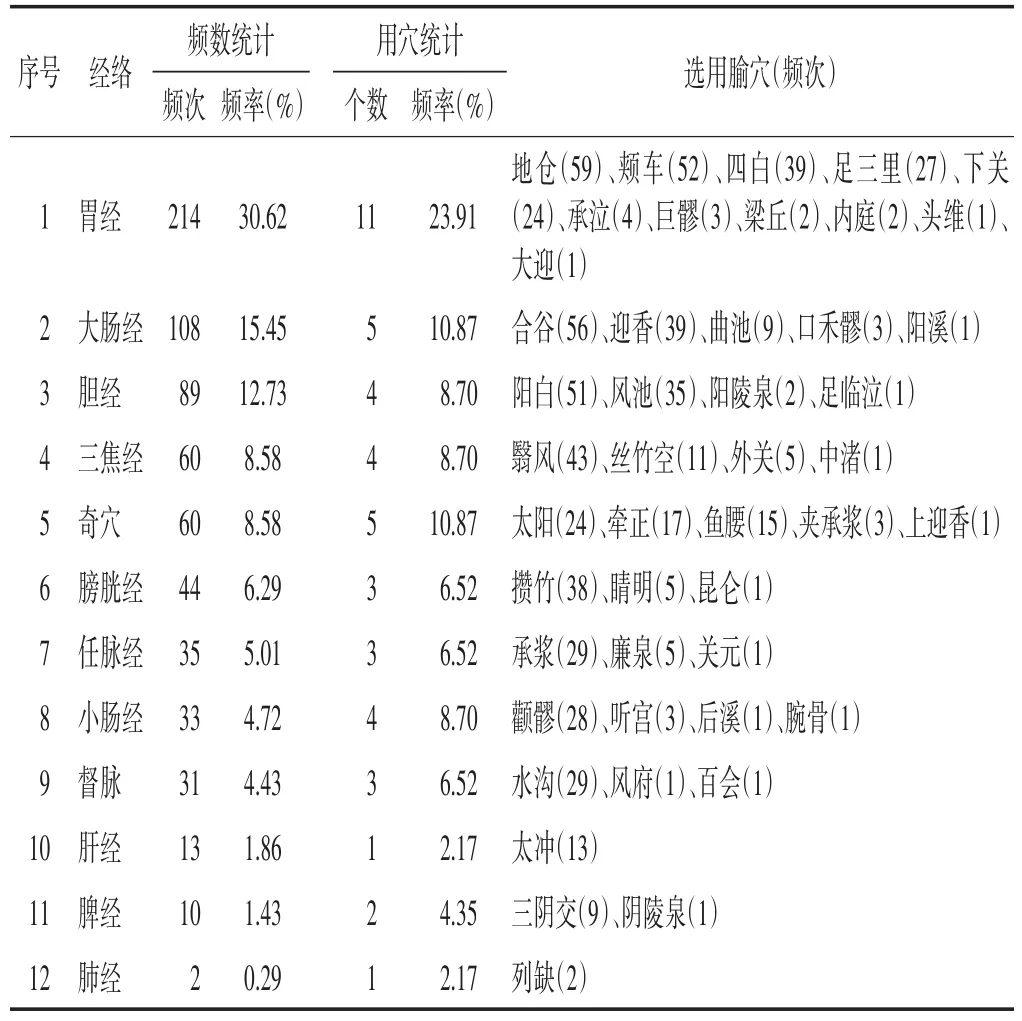

2.2.2 经脉选用频次分析 见表1。针灸治疗周围性面瘫(风寒证)所用腧穴遍布于14经脉(除心经、心包经、肾经),但主要集中于胃经、大肠经、胆经,其使用频率占总使用频率的58.8%,因此符合优选价值。

表1 经脉选用频次分析

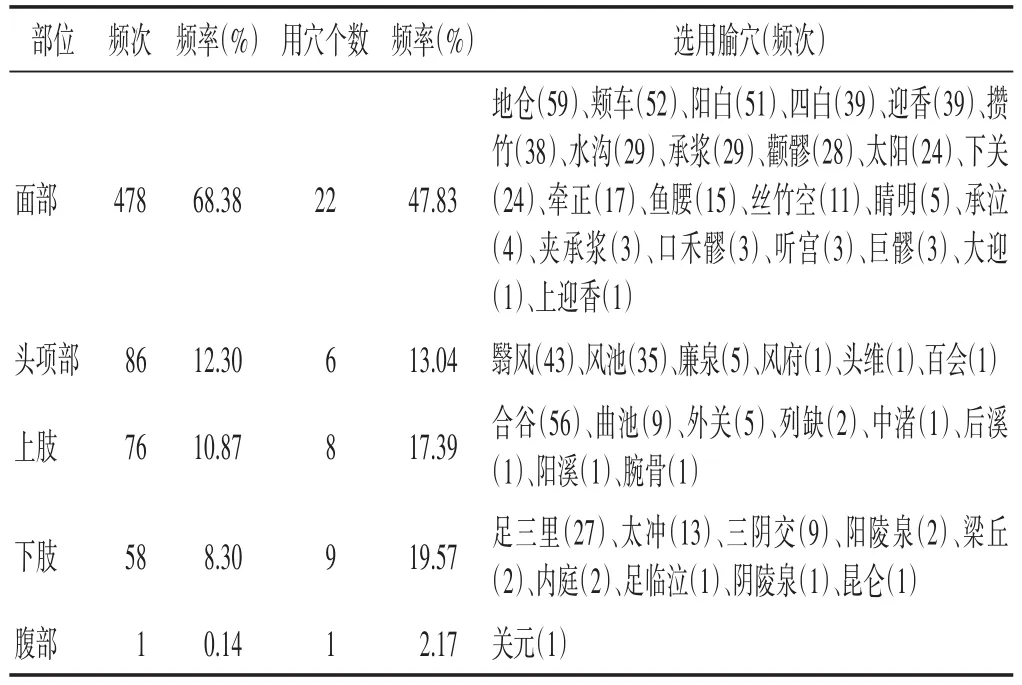

2.2.3 部位选用频次分析 见表2。对针灸治疗周围性面瘫(风寒证)的选穴进行部位分析,得出不同部位腧穴出现的频次和频率,以及相应的用穴个数、频率和所选用腧穴的名称与频次。结果发现针灸治疗周围性面瘫(风寒证)主要选取面部(近部)的穴位,其穴位的使用频率最高,用穴个数也是最多。

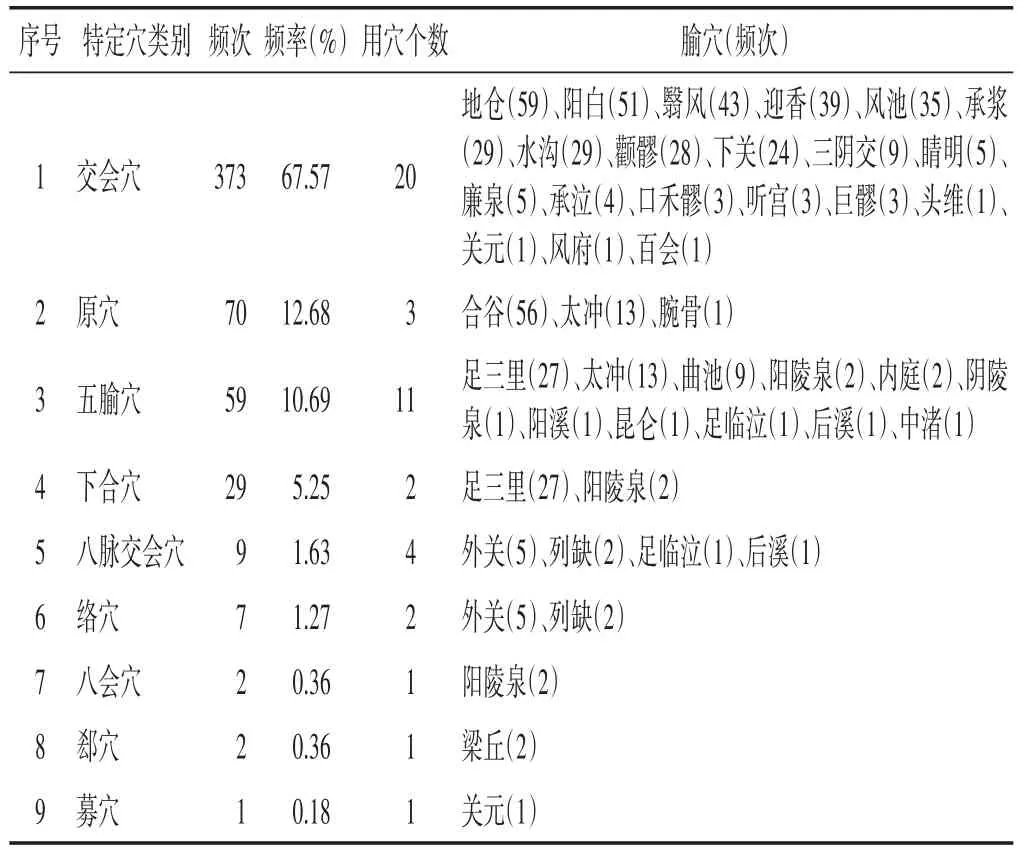

2.2.4 特定穴运用分析 见表3。针灸治疗周围性面瘫(风寒证)使用特定穴总频次合计498次,个数为36个。表3显示,特定穴分为交会穴、原穴、五腧穴、下合穴、八脉交会穴、络穴、八会穴、郄穴、募穴,不包括背俞穴。其中交会穴在使用频次和用穴个数上均居首位,并远超过其他特定穴。

表2 部位选用频次分析

表3 特定穴运用分析

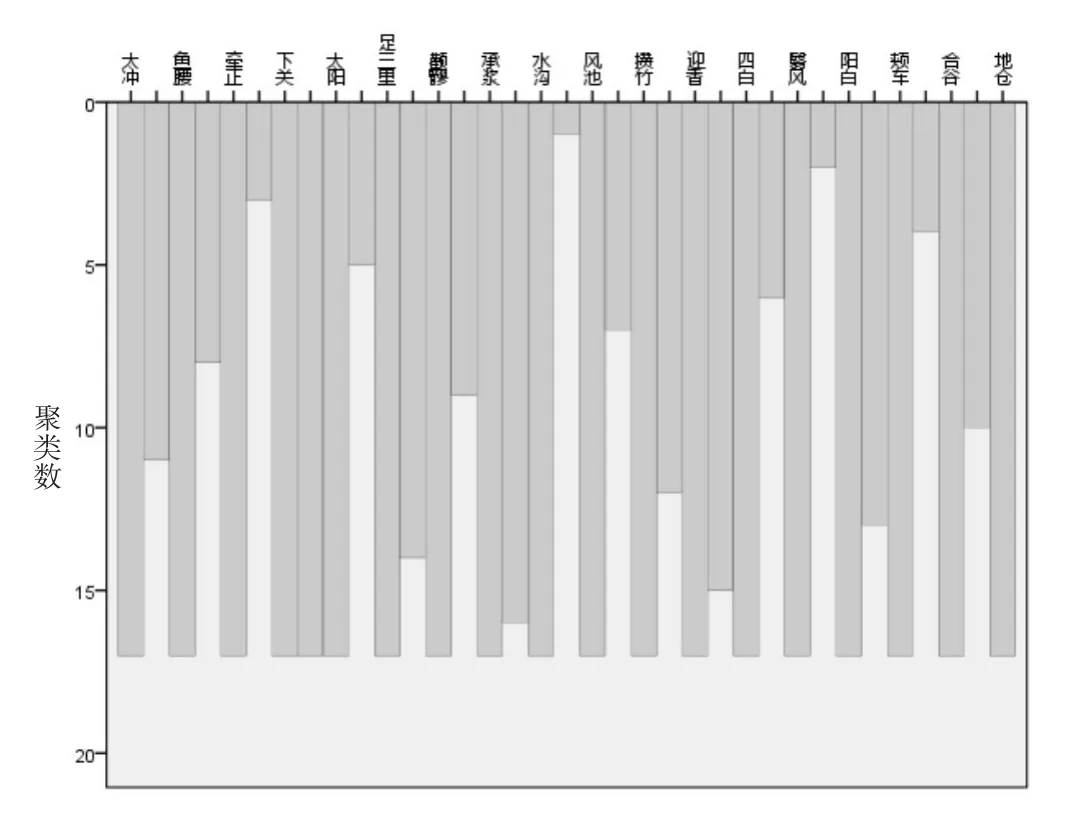

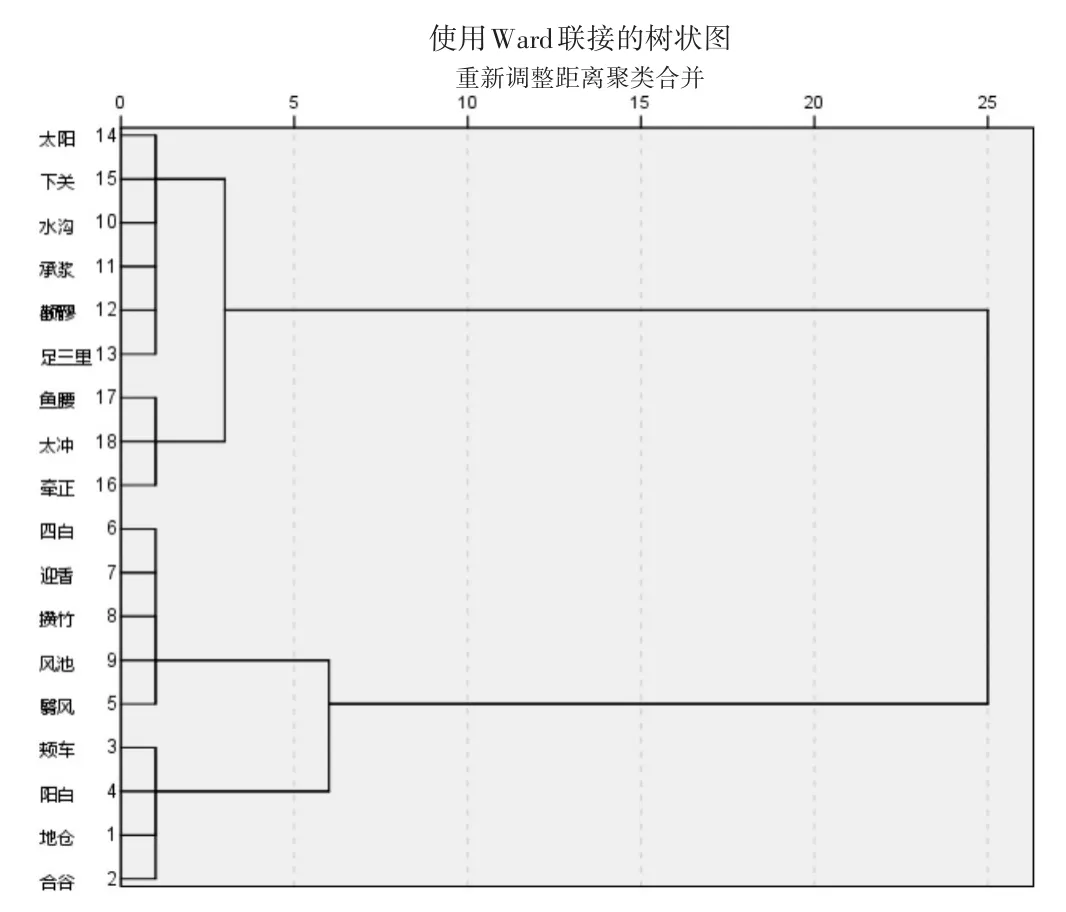

2.3 聚类分析结果

见图2,图3。应用SPSS 21.0统计软件对18个优选穴位进行聚类分析,得冰柱图和树状图。由图2可见,若按聚类群数10来分,可以得到以下7个有效聚类群(另外3个为无效聚类群):太冲-鱼腰、下关-太阳、足三里-颧髎、承浆-水沟、攒竹-迎香-四白、阳白-颊车、合谷-地仓。树状图将其分为两大类,结合专业知识分析发现,一类为重点要穴,一类为辨证配穴。由聚类分析结果得到的核心穴对为:太阳、下关、水沟、承浆、颧髎、足三里,鱼腰、太冲、牵正,四白、迎香、攒竹、风池、翳风,颊车、阳白、地仓、合谷。

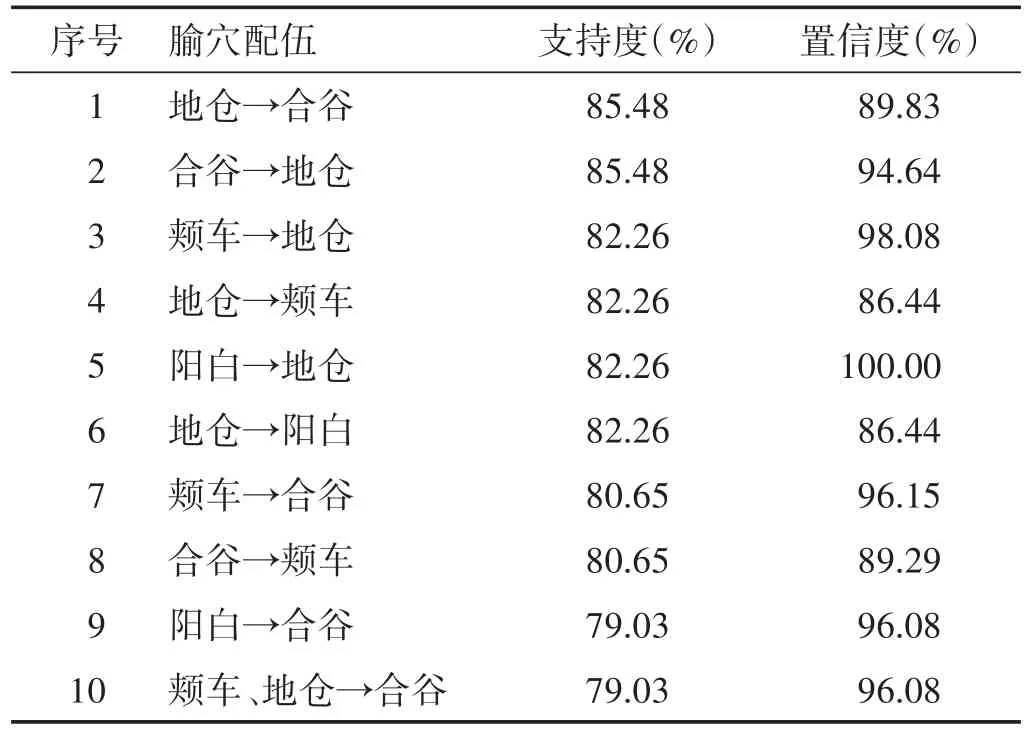

2.4 关联分析结果

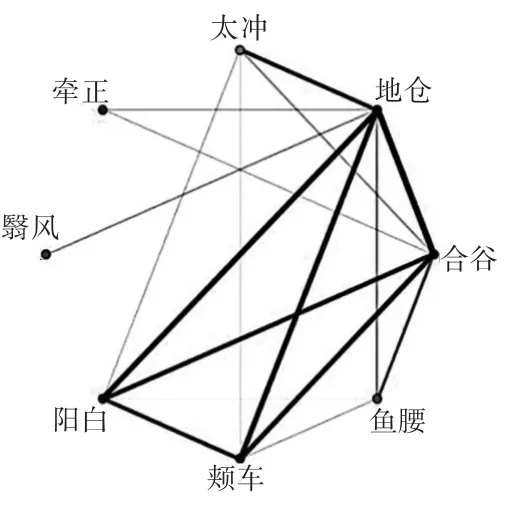

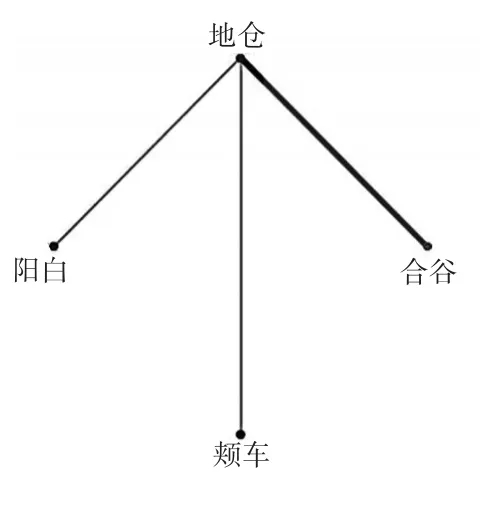

见表4,图4~图6。对腧穴配伍规律的关联分析,可以找出临床常用穴位配伍组合,从而提高针灸治疗的临床疗效,并对优选针灸处方也有着重要意义。因此,本文应用SPSS Modeler 18.0数据挖掘软件将46个穴位进行关联分析,将支持度前10的常用腧穴配伍列表。如序号1,支持度表示地仓和合谷同时出现在62条处方中的频率为85.48%,而置信度表示地仓和合谷同时出现在含有地仓的处方中的频率为89.83%。对图1的优选穴位进一步分析,得到针灸处方的网状球形图,此图构成了一个完整的腧穴配伍逻辑关系。线条越粗代表两者间的关联越紧密,线条越细代表两者间的关联越稀疏。逐步调整关联度,由30调为40,可见一些腧穴逐渐消失,直到调至50,就只剩下“地仓、合谷、颊车、阳白”4个穴位组成的核心针灸处方。

图2 针灸治疗周围性面瘫(风寒证)高频腧穴聚类冰柱图

图3 针灸治疗周围性面瘫(风寒证)高频腧穴聚类树状图

表4 腧穴配伍关联分析结果

图4 穴位间关联度为30时

图5 穴位间关联度为40时

图6 穴位间关联度为50时

3 讨 论

数据挖掘是指从大量的、不完整的、有噪音的数据中发现隐藏的、有价值的知识的过程,是当今大数据时代最前沿的数据处理技术之一[15-16]。目前在中医针灸领域,针灸腧穴配伍规律在针灸临床研究中占有重要地位,故近年来的针灸数据挖掘也主要围绕此展开[17-18]。而应用数据挖掘技术对针灸腧穴配伍规律的研究,不但可以发现大量针灸处方配穴数据背后有价值、有规律的信息,而且还能更好地帮助医师进行临床学习和决策。

中医学认为,周围性面瘫(风寒证)多是由于正气不足,脉络空虚,卫外不固,感受风寒之邪,邪气乘虚侵入面部经络,凝滞经脉,不能濡养头面,以致面瘫。《诸病源候论》曰“风邪入于足阳明、手太阳之经,遇寒则筋急引颊,故使口僻,言语不正,面目不能平视”。经脉选用频次分析显示,优选的经络为足阳明胃经、手阳明大肠经、足少阳胆经,且所选腧穴多集中在这3条经络上。因面瘫的病变部位在面部,而胃经、大肠经、胆经在面部皆有循行,故治疗多取此三经腧穴体现了“经脉所过,主治所及”取穴原则的应用。又因阳明经为多气多血之经,少阳经为半表半里之经,针刺阳明、少阳经之穴位,不仅可以调和气血,通络散寒,改善局部症状,而且还可以扶正祛邪,防邪再侵[19-20]。从前述描述性分析结果来看,针灸治疗该病的用穴规律则体现了以下4点:1)以近部取穴为主,近部取穴与远部取穴相结合。如在所选腧穴分布中,面部腧穴占了近一半,且以地仓、颊车、阳白等近部穴位使用最多,而对合谷、足三里、太冲、曲池等远部穴位的应用也十分突出,体现了对远部取穴的重视。2)以经脉辨治为主,经脉辨证与八纲辨证配合。除了应用阳明、少阳经相关穴位以外,还重用手太阴肺经列缺穴以祛风通络,且对上述经脉的选择中,特别重视对翳风、合谷、风池等祛风解表穴位的应用,体现了针对病因辨证治疗的原则[21]。3)重视经验效穴的使用。如地仓和颊车,二者临床常透刺配用。合谷为四总要穴,“面口合谷收”反映的正是合谷穴能有效治疗头面部的病症。4)特定穴在针灸治疗周围性面瘫(风寒证)中运用广泛,其中又以交会穴使用最多,这与交会穴的分布多在头面、躯干有关。

聚类分析和关联分析是在前面基础上的升华,以便充分挖掘临床用穴规律,提升临床疗效。从聚类分析结果看,主要显示了两大类用穴,一类为重点要穴,一类为辨证配穴。重点要穴包括颊车、阳白、地仓、合谷,也是治疗该病的核心用穴。其余14穴则归入第二大类,经进一步分析可再将其划分为3类比较合适,如:1)太阳、下关、水沟、承浆、颧髎、足三里重在调和脾胃、开窍止痛;2)鱼腰、太冲、牵正为上下配穴,重在息风明目、化湿消肿;3)四白、迎香、攒竹、风池、翳风为头面部取穴,重在祛风解表、通经活络。从关联分析结果看,针灸治疗周围性面瘫(风寒证)所有的配伍及处方都是以“地仓、合谷、颊车、阳白”为核心展开的配伍处方,是其取穴应用中的精髓。地仓、颊车均为足阳明胃经之腧穴,且地仓是手足阳明、阳跷脉交会穴,具有祛风止痛、舒筋活络之效,而颊车亦有散风清热、开关通络之功[22-23]。二穴在临床上治疗面瘫常透刺为用,有加强通利阳明气血,祛散面颊风邪之功[24]。在解剖位置上,地仓其下布有面神经和眶下神经分支,深层为颊肌神经的末支。颊车其下布有面神经及咬肌神经。有研究表明,穴位透刺能广泛地刺激面神经颅外段分布区,提高神经兴奋性,从而有利于病损面神经功能的迅速恢复[25-26]。亦有《玉龙经·玉龙歌》载“口眼斜最可嗟,地仓妙穴连颊车”。合谷为手阳明大肠经原穴,是治口面之疾的要穴[27],有疏风散表、通经活络、行气活血之功[28-30]。在解剖位置上,其下分布有桡神经浅支的掌背侧神经,深部有正中神经的指掌侧固有神经。研究发现,针刺合谷可以显著升高面瘫患侧面神经运动诱发电位波幅,对面瘫的康复有重要的临床意义[31]。阳白为足少阳胆经之穴,属局部取穴,且其解剖位置在面神经颞支上,可促进面神经颞支功能及额肌肌力的恢复[32-33],故针刺阳白穴能够改善额纹变浅、患眼闭合不全[34]。四穴配用能够起到相辅相成的作用,不但能够调和气血,还能祛风通络,是谓标本兼治。

综上所述,本研究通过数据挖掘技术,最终得出了以地仓、合谷、颊车、阳白为主的核心腧穴配伍,以足阳明胃经、手阳明大肠经、足少阳胆经为拓展选穴的配伍处方。由此可见[35],将数据挖掘技术应用于中医针灸领域,不仅可为今后针灸治疗此病和科学研究提供一定的方向和参考,还能因对其相关知识进行的规范化、数字化和信息化的处理而进一步促进中医针灸国际化和现代化的进程。