新冠疫情下造谣、传谣犯罪的特征与量刑基准

2020-06-10崔晋赫

崔晋赫

摘要:在2020年2月,公检法和司法部门联合提出了指导意见,明确严惩新冠疫情下造谣、传谣犯罪。因此,本文通过案例分析的方式,把新冠冠疫情下的造谣、传谣犯罪与传统的造谣、传谣犯罪相比较,进一步了解当前新冠疫情下新的犯罪特征和量刑基准。

关键词:新冠疫情;编造、故意传播虚假信息罪;犯罪特征;量刑基准

中图分类号:D924.1 文献标识码:A文章编号:1003-2177(2020)24-0030-03

1问题的提出

自从疫情爆发以来,最高法、最高检、司法部和公安部联合制定了《关于依法惩治妨害新冠肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,指导意见中明确指出,依法严惩造谣、传谣犯罪。可见与以往不同,在疫情下我国对于造谣、传谣犯罪上打击力度更加强大。这有利于维持社会正常的秩序,能更加顺利的打好疫情防卫攻坚战。

但是,实行这种疫情防卫攻坚战还不够,还必须保障每个人的人权。刑法的两大机能是保护法益和保障人权,为了打好疫情防卫战,我们要维护好社会秩序的同时还要保障公民不受畸重的刑罚,要在两大机能上找出平衡点,不能为了保护法益而过多的侵犯人权。如果刑罚超过了保护集存的公共利益这一需要,他本质上就是不公正的[1]。为了判断刑罚的公正性问题,应当首先要讨论造谣、传谣犯罪的特征与其量刑基准。自从发布了新的司法解释之后,疫情下造谣、传谣犯罪展现出新特征,并且新旧量刑基准产生了冲突。

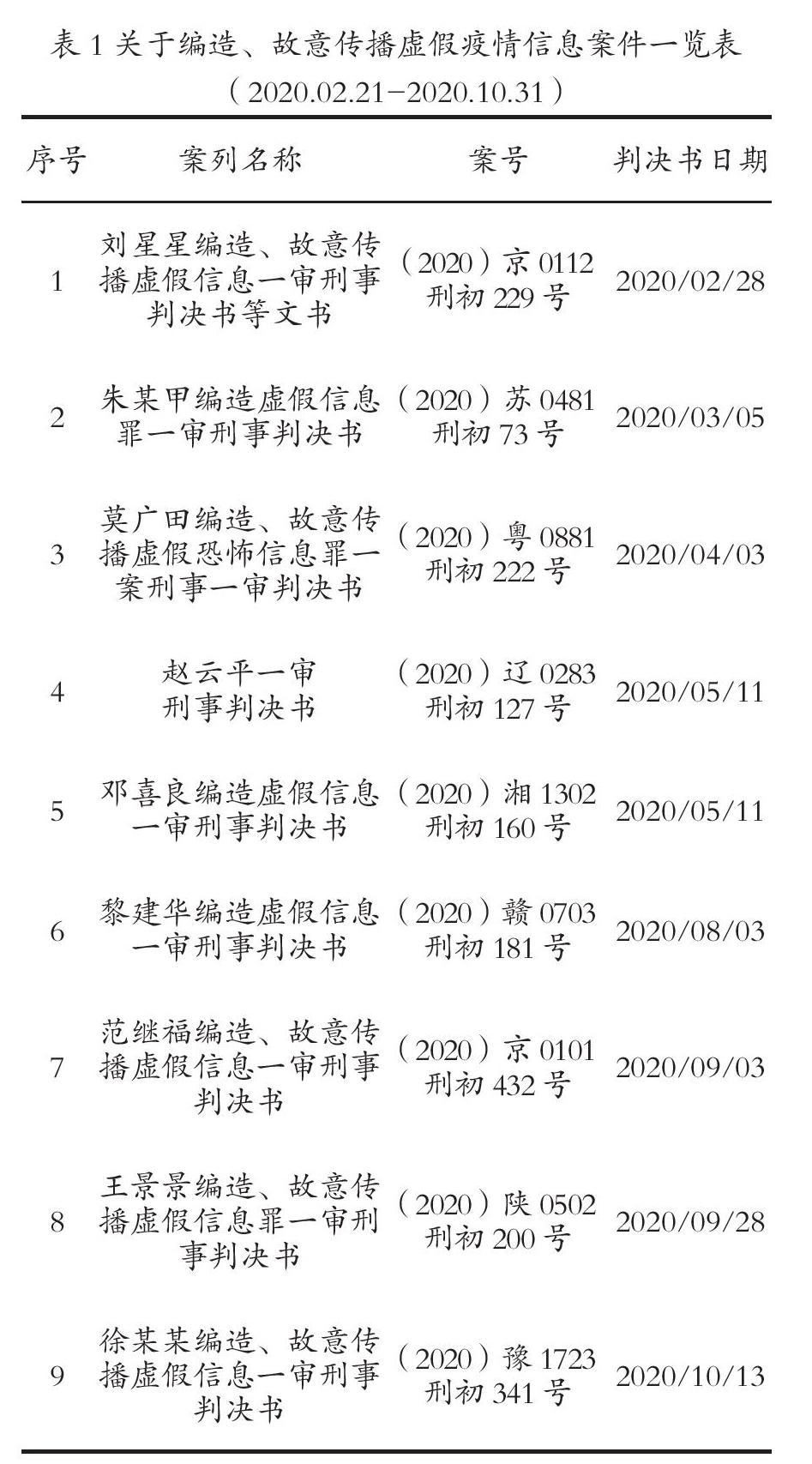

对此,笔者对新冠疫情爆发后,因编造了关于疫情的虚假信息罪而被判了编造、故意传播虚假信息罪的九个案例进行了分析。(见表1)

2犯罪特征

与传统的造谣、传谣犯罪相对比,疫情期间犯罪体现出下列的特点,笔者从违法与责任两大方面分析新的犯罪特征。

2.1违法层面

2.1.1行为主体

行为主体无明显特征,都是单独的个人犯罪,与传统犯罪不同的是行为主体年龄偏低,都是八零后。犯罪具有突变性和盲从性,一方面,不以思考、不想后果的行为导致了犯罪。另一方面,盲从心理导致犯罪主体在谣言四起的自媒体平台上盲目跟风犯罪。

2.1.2危害行为

作案工具以手机为主。传统犯罪是犯罪人通过发贴子的行为公然在网络平台上传播虚假信息,一般是犯罪人本人直接传播了谣言,种类单一。但是,疫情下造谣行为可以分为两个类型。

(1)犯罪人的直接传播行为导致了危害结果。

例如,1、4、5、7、9号案例中犯罪人把伪造或编造的疫情信息直接传播到各种微信群中,导致看到虚假信息的人产生恐慌心理,而这些人又因自身或身边人的担忧把这些虚假信息传播至另一些不知情人,循环往复,社会的公共秩序严重混乱。在3、6号案件中则是犯罪人直接给政府机关打电话,谎报疫情。在各国家机关部门在高度警惕新冠肺炎的条件下谎报疫情必然会触动大量的工作人员,而且这些工作人员为了防止疫情的“蔓延”不得不做出一些强制性的措施。就像在6号案件中,因黎建华的一次谎言导致整个一栋楼都被隔离封闭。这明显扰乱了社会正常的秩序。

(2)犯罪人本人未创造出实际的危险,而是收到犯罪人虚假信息的相对人再传播导致了危害结果。

2、8号就是典型的例子。2号案中犯罪嫌疑人朱某甲为了不想去上班而谎称自己与新冠确诊患者密切接触过,并且通过微信把这个消息发给企业的防疫工作人员,企业防疫工作人员在处理这个情况的时候把这个虚假信息当作真的信息来处理,把朱某甲“接触过确诊患者”的消息发给企业内部群,企业内部群的人员又把这个虚假信息当成真的信息,又一次传播造成了多人的恐慌。8号案中犯罪嫌疑人王景景为了跟其朋友王某某开玩笑,在互联网上以之前发布过的疫情通知为模版制造了假的政府公告图片后,微信转发给王某某,王某某信以为真又把假的通报图片转发给其母亲跟朋友,且王某某的母亲跟朋友再次转发,最终该假照片在多个微信群和上千人的范围内传播。

2.1.3危害结果

与传统犯罪相比,疫情下的犯罪导致的危害结果明显更小。

传统犯罪下的谣言传播范围更广,社会秩序的扰乱程度更大。例如在第一例编造、故意传播虚假信息罪(杨某甲案)[2]中因杨某甲为了赚取流量费在本人的微信公众号上发布虚假谣言信息,声称张家界发生巨大的交通事故,导致许多人伤亡。在短短的17个小时内阅读量达到了10万次以上,严重扰乱社会秩序,张家界的名声也被诋毁。

相比之下,疫情下的谣言的传播范围和社会秩序扰乱程度更小。以1、4、5、7、9号案为例,行为人利用微信编造关于疫情的虚假信息或者以曾经政府发布过的通知为模版伪造政府的“通知”迷惑群众。行为人都是把伪造过的疫情虚假信息发到朋友圈或者发到微信群的方式来传播虚假信息,传播范围也在3000人以下,还是容易辟谣的程度。与之前的杨某甲案做以比较,只是扰乱了民心的程度,并没有严重扰乱社会秩序。

2.2责任层面

2.2.1责任能力

所有案例里的犯罪嫌疑人熟练的利用群众的从众心理,从而制造出足够以假乱真的不实谣言。这可以说明犯罪嫌疑人都具有完整的控制和辨认的能力,具有完全的刑事责任能力。

2.2.2罪过形式

根据主客观相统一原则,要成立犯罪故意,犯罪人应当认识到自己的危害行为和危害结果。又根据客观决定主观原则,客观要件决定其主观认识内容。亦即,行为主体只要认识到客观构成要件要素就成立犯罪故意。具體来讲,行为人认识到自身本身,对危害行为有认识,对危害结果有认识,即可构成故意。

传统的犯罪罪过形式都是故意。但是,通过9个案例的分析,发现疫情下的犯罪罪过形式能分成三种类型。

(1)直接故意。案例1、4、5、7、9。这五个案例的特征很明显,都是用手机编造谣言后传播至各种微信群和朋友圈,认识到危害结果必然或可能发生,积极的追求社会正常秩序会被扰乱这一实害结果发生。

(2)间接故意。案例2、3、6。2号案中犯罪嫌疑人为了不想复工谎称自己接触到新冠接触人员并把这一消息发给企业防疫人员。3号案中犯罪嫌疑人为了寻乐,给政府机关拨打骚扰电话。6号案中犯罪嫌疑人是为了寻找自己联系不上的女朋友才给公安机关拨打虚假电话,很显然这三个案子中的犯罪嫌疑人并没有直接传播过虚假信息,他们认识到这么做后续可能会发生危害社会的结果,但是他们放任、任由危害结果的发生。

(3)过失,也可称之为过于疏忽大意的过失。比如在案例8中被告人王景景只是为了“恶搞”其朋友王某某,从互联网上制造了关于疫情的虚假信息发送给王某某,并且王某某再次传播虚假信息的案例中,可以看出:王景景只是为了“恶搞”朋友才给他私信发了假公告,主观上没有要危害社会公共秩序的故意,被告人只是没有预见到王某某会把自己的假公告信以为真并且再次传播。在被告人认识到自己的假通告已经被转发之后积极的采取了避免措施,这明显是过失。

3量刑基准

量刑基准的理论就是处理责任和预防关系的理论。量刑时必须在考察责任和预防关系的基础上,给责任人分配适当的刑罚[3]。

责任就是指犯罪份子的可谴责性程度,由行为人的客观违法性的程度与主观恶性来反应。预防由人身危险性来决定。

3.1可谴责性

3.1.1违法性程度

杨某甲案中,发布在其本人公众号的谣言的阅读量达到了十万以上,已经到了官方也很难进行辟谣的程度,导致了社会大规模混乱。但是,在上述九个案例中,只是虚假疫情谣言在多个微信群里面相互传播,没有造成实际的混乱结果。

3.1.2主观恶性

以往的传统案例,行为人的罪过形式都是直接故意,对其危害结果是追求的心态。分析这九个案例后可以发现行为人的主观恶性程度多样,除了直接故意还有间接故意和过失。

3.2人身危险性

人身危险性具体包括两个方面:(1)犯罪人的个人基本情况;(2)犯罪人的行为表现[3]。

3.2.1犯罪人的基本情况

生物情况上,行为人的年龄普遍偏低,通常是因盲从或者冲动而犯罪,并没有明显的反社会性。心理情况上,行为人是基于犯罪上的需要和兴趣而实行的,例如在2号案中行为人是因为不想复工而编造谎言,声称自己接触过新冠确诊患者,不料这个信息被传播,导致了危害结果。

3.2.2犯罪人的行为表现

犯罪人均是初犯,并且在审判当中当庭认罪、坦白交代,表明犯罪人有悔过心理,没有明显的人身危险性。

3.3量刑结果

分析九例案例之后发现1、5、7号判处的刑罚较重。以犯罪人的可谴责性与人身危险性程度相比刑罚是过于严厉。以传统犯罪的典型案例(杨某甲案)为基准,杨某甲最终被判处有期徒刑六个月。以可谴责性程度上说,谣言的阅读量为10万以上,对正常的社会秩序造成了一定的影响,具有违法性。以人身危险性上说,犯罪人虽是初犯,如实供述,但是无自首情节,犯罪人也是被动归案,可以说人身危险性还是存在。

在1、5、7号案,犯罪人虽然是故意实施危害行为,但是造成的危害结果较小,只是作为谣言在各种微信群里转发,未实际又大规模的扰乱社会秩序。且犯罪人是初犯,到案后如实供述,自愿认罪认罚,能说明没有大的人身危险性。但是,最终犯罪人各被判处八个月,一年,六个月。尤其是在7号案中犯罪人仅是把虚假信息发到一个微信群里,可谴责性不大。人身危险性上说,犯罪人是初犯,且自首并认罪认罚。表明犯罪人对自己的犯罪事实有认真悔过,可以说人身危险性是特别小。

这样看来7号案的可谴责性与人身危险性都明显小于杨某甲案,但是同样都被判处六个月的有期徒刑。

4结论

经过这次的新冠疫情,我们发现中国制度、中国之治在疫情防卫攻坚战是行得通的。为了全体社会公共安全的需要,我们必须要严惩妨害疫情防治工作的犯罪。但是,对于惩戒当前的谣言犯罪,当前法律和解释并未跟得上维护社会秩序的需求。由此,笔者建议以下两大措施。

4.1明确“严重扰乱社会秩序”的范围

法律并未明确规定“扰乱社会秩序”之界限,导致法官在审理案件时很難对犯罪结果做出适当的裁量,以致于出现量刑基准出现冲突的情形。2013年《最高人民法院关于审理编造、故意传播虚假恐怖信息刑事案件适用法律若干问题的解释》中指出了“严重扰乱社会秩序”的范围。但是对编造、故意传播虚假信息罪使用以上解释明显不当,此罪是2015年作为新罪入刑的,而且与编造、故意传播虚假恐怖信息罪相比,其危害性更要小,对此我们应当提高入刑难度,对“社会秩序”的扰乱程度要适当地扩大。

4.2行政处罚代替刑罚

《治安管理处罚法》第25条中规定了对于散播谣言、谎报疫情扰乱公共秩序的可以拘留和罚款。对于人身危险性不大、违法性程度不严重的行为人,我们可以不追究刑事责任,从而对此给予行政处罚。这样可以有效达到即能制裁违法人员,又能适当地保障违法人员不受到过于严厉的制裁的这一目标。

参考文献

[1][意]贝卡里亚著.论犯罪与刑罚[M].北京:中国大百科全书出版社,1993.

[2]李冠煜.量刑规范化改革视野下的量刑基准研究:以完善《关于常见犯罪的量刑指导意见》规定的量刑步骤为中心[J].比较法研究,2015(6):111-125.

[3]王奎.论人身危险性的评价因素[J].政治与法律,2007(3):152-157.

(责编:赵露)