基于社区公共卫生技能培养的本科生社区护理实践教学改革

2020-05-22马鹏涛王凌云邹海欧刘维维吴凡

马鹏涛王凌云邹海欧 刘维维吴凡 赵 洁

(1.北京市西城区德胜社区卫生服务中心,北京100120;2.北京协和医学院护理学院,北京100730;3.首都医科大学护理学院,北京100069)

我国本科护理教育培养目标定位以培养实用型人才为主[1],社区护理实践教学是培养实用型社区护理人才的有效途径。《社区护理学》已成为我国本科护理教育的一门必修课,但因教学起步较晚,仍处于探索改革教学方法阶段,学生对社区护理学习重视度与兴趣不高,缺乏主动性[2],实践教学(包括实训课、见习、实习)缺乏系统研究,实践教学环节更为薄弱[3],应该引起学校与社区护理教学实习基地共同关注[4]。护理本科生大三课间见习是护理临床教育的重要组成部分,是护理本科生获得专业护士所必须具备的专业知识技能、态度和行为的重要途径[5-6]。《护理学本科专业规范》[7]明确本科《社区护理学》的教学目标为:在带教老师的指导下,完成本阶段的临床实践后,学生能够进行社区和家庭健康评估,参与社区慢性病患者的管理工作,进行社区健康教育。本研究在以往社区护理实践教学中,发现大部分社区患者愿意跟护理本科生沟通交流,特别是城市社区居民综合素质较高,对维护自身健康愿望强,对护理本科生信任度高,健康教育需求较多,能为护理本科生见习提供真实实践场景。见习需求调查也显示,护理本科生愿意更多地接触患者,体验社区护士角色,实践社区护士公共卫生职能。有鉴于此,考虑到护理本科生专业基础知识相对扎实,综合素质较高等因素,本研究在2017-2019年护理本科生大三学年的《社区护理学》集中见习中,持续尝试基于社区公共卫生职能培养的护理本科生社区护理实践教学改革,着力为护理本科生提供更多社区护士角色与技能体验机会,激发护理本科生社区护理实见习兴趣,拓展护理本科生为居民或患者解决健康问题的综合能力,提高实见习质量,收到了较为满意的实践教学效果。现将本研究成果加以总结,以期为护理本科生社区护理实践教学提供参考。

1 对 象

选取2017-2019期间进入中心进行社区护理实践教学的北京市2所高校的大三护理本科生198 名,其中,2017 年55 名,2018 年70 名,2019年73名;女生170名(85.9%),男生28名(14.1%);年龄18~25岁,平均21.09岁。纳入标准:全日制在校本科生;完成大三学年的《社区护理学》课间3次见习;遵从自愿参与调查的原则。

2 方 法

2.1 教学改革实施方法

2.1.1 实见习前准备

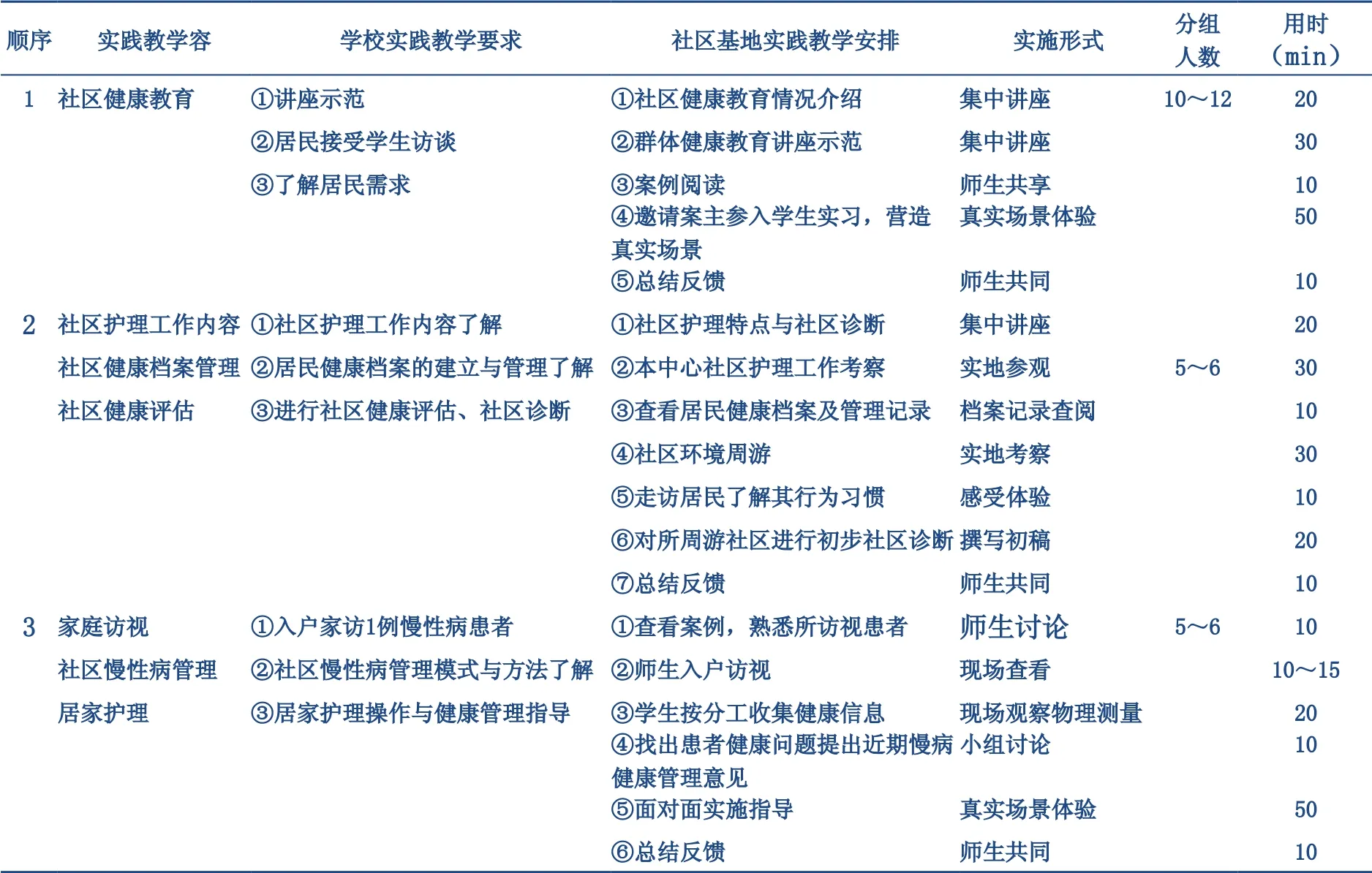

(1)护理本科生实见习方案制定:按照《护理学本科专业规范》要求,学校为护理本科生大三学年安排了3次《社区护理学》课间见习机会,内容包括社区健康教育;社区护理工作内容、社区健康档案管理与社区诊断;家庭访视、社区慢性病管理与居家护理3 个模块,每次半天3学时时间(表1)。中心护理教研室依据学校大三护理本科生《社区护理学》实见习安排和内容要求,制定具体的实践教学计划报学校审核,修改完善。

(2)遴选带教老师组织集体备课:挑选高级职称及专科护士实施本科生带教,专科护士方向为:糖尿病、心血管、COPD和安宁疗护。结合学校大分组再细分成小组,保证每小组5~6人,安排1名带教老师。本科生下社区前1~2天,护理教研室组织参与带教老师进行集体备课,共同回顾、提升相关专业理论知识,每次选一名老师预演带教流程,其他老师观摩,提意见促改进,教研室主任最后把关,保证实践教学的同质性。

(3)撰写教学案例:中心护理教研室结合社区护理工作实际中开展的家庭医生签约管理服务,整理撰写出规范化真实病患案例,案例为高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、COPD及晚期恶性肿瘤等6种社区重点管理的慢性病病种。案例撰写按照个案论文病历汇报格式提供患者一般资料、疾病诊断、病情进展过程、特征性症状体征、阳性化验及辅助检查、生活方式与行为习惯、社会家庭支持等信息资料,经教学团队成员集体讨论、修改、完善,最后形成格式统一的案例。案例于本科生见习前一周电子版发送到学校。

(4)协调患者配合:依据知情同意的原则,中心协调病患本人于本科生见习期间到中心门诊或社区站,配合本科生见习,补充接受一次由带教老师协同的本科生社区健康管理服务,帮助学生再现真实临床场景进行见习体验。

(5)学校配合准备:学校带队老师在得到中心提供的规范化真实案例后,将病例按学生分组抽签分配,每小组1 份,要求学生熟悉案例,提前回顾相关知识点,查找未知信息进行知识拓展,提前做好见习前的相应准备。

2.1.2 实践教学实施过程

(1)组织管理:每次的护理本科生见习活动均有护理教研室主任专人负责组织安排,包括协调教学场地,力争分组教学少受干扰,安排学生及带教老师签到记考勤,准时开始教学,提供WiFi 连接密码,方便学生手机上网查找资料,及时巡视各小组教学活动开展情况并进行教学督导,积极协调处理随机突发情况,保证本科生见习按计划完成。

(2)过程实施:护理本科生每次的社区护理实践教学活动,中心均设立多个教学环节,每个环节实践内容具体,时间安排紧促,任务目标明确。根据内容场景确定大、小组教学,运用不同教学形式有效组合,教学始终以学生为主导,患者为主体,带教老师协助引导的方法开展教学,突出学生真实临床场景体验,提供真实案例,引导学生帮助患者解决社区家庭医生签约服务实践中的社区公共卫生管理问题,力争患者满意(表2)。

2.2 评价方法

本科生实践教学没有统一规范的评价量表,一般较长时间的见习评价往往采用理论考试、技能操作考核及师生满意度来进行综合评价。因大三护理本科生社区护理集中见习时间短,理论考试与实践操作技能考核既没有时间实施,也不能独立体现学习成效,因此,我们选择学生见习满意度与带教老师访谈进行过程评价。

表1大三护理本科生《社区护理学》实践教学安排与实施

表2大三护理本科生《社区护理学》实习慢性病案例(高血压、糖尿病、脑卒中)真实临床体验内容

2.2.1护理本科生见习满意度调查

满意度是对满意程度的描述,是对接触的人和事产生真实感受与其期望值比较的程度[8]。护理本科生对临床见习的满意度能体现学生对临床见习的期望值[9]。在查考相关文献[10-12]的基础上,自行编制《本科生社区护理课间见习满意度调查问卷》,问卷包括一般资料和见习过程两部分,其中见习过程包括组织管理督导(5个条目)、环境设施提供(5个条目)、师资力量配备(9个条目)、学生参与程度(5个条目)、见习内容安排(5个条目)及学生见习感受(7个条目)6个维度一共36个条目。问卷采用Likert 5级评分法,每个条目从“很满意”到“很不满意”依次赋值1~5分。该问卷检验Cronbach’sα系数为0.927,内容效度指数为0.870。问卷于护理本科生完成三次见习后,研究者发放问卷对学生进行调查,由学校老师协助收回问卷一周后完成。问卷采用统一的指导语说明调查目的、意义、填写说明,要求学生以无记名方式独立填写问卷。共发放问卷198份,回收有效问卷198份,回收率为100%。

2.2.2 带教老师教学感受访谈

每年度同一批本科生3次社区护理见习结束,中心护理教研室均组织8名带教老师进行小组访谈,了解护理本科生见习过程中的实际表现及自主感受。

2.3 统计学方法

学生满意度评价采用SPSS 20.0统计软件进行数据统计分析。计量资料采用均数、标准差描述,计数资料采用率、构成比进行统计描述。满意率=各分项(满意+很满意)/调查人数×100%。带教老师访谈提炼出主题。

3 结 果

3.1 护理本科生见习满意度调查

3.1.1 护理本科生对社区护理见习各维度及总体满意度

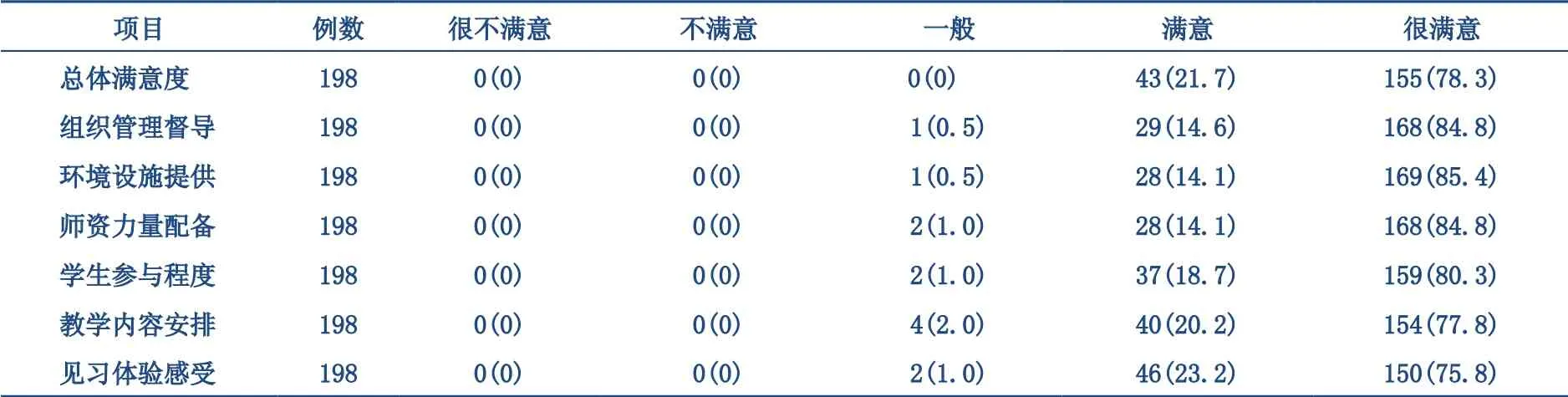

调查显示:本科生对社区护理见习总体满意度、组织管理督导、环境设施提供、师资力量配备、学生参与度、教学内容安排、见习体验感受等方面的满意度均达到98%及以上(表3)。

表3护理本科对社区护理见习总体满意度及各维度整体感觉[n(%)]

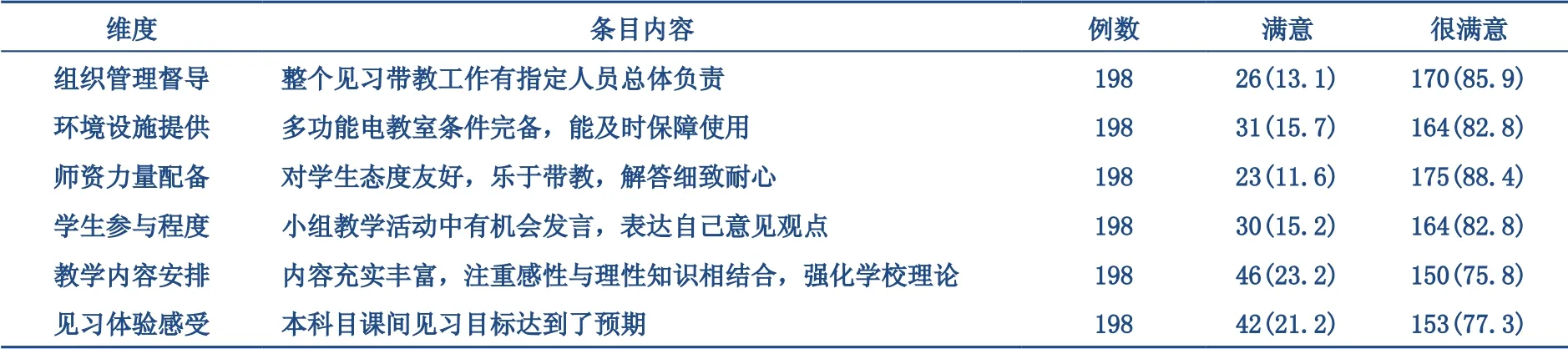

3.1.2 护理本科生对社区护理见习各维度中满意度最高的条目

详见表4。

3.1.3 护理本科生对社区护理见习各维度中满意度最低的条目

详见表5。

3.2 带教老师教学感受

(1)观察、了解到学生社区护理见习主动参与程度高,时间利用率高,公共卫生实践管理技能得到有效锻炼与提升。

老师们反映:学生们见习热情提升,每次3学时,常感觉时间不够用,到点学生们还在提问题;学生们特别愿意跟病人或居民沟通,本科生自信,沟通交流能力较强,敢于向病人或居民询问,病人或居民对本科生也比较信任,乐于与学生沟通,并接受其指导,学生们真实体验到了作为一名社区护士的健康管理者角色;见习环节安排紧凑,学生专注度提升,听课打瞌睡、看手机及参观走神、聊天等分心现象极少发生。

表4护理本科生对社区护理见习各维度中满意度最高的条目[n(%)]

表5护理本科生对社区护理见习各维度中满意度最低的条目 [n(%)]

(2)感觉带教投入时间与精力虽多,增加了工作负担,但教学相长,专科理论知识得到拓展,教学能力得到较快提升,体现了专业价值。

老师们反映:整个教学活动,从组织策划到计划安排,需费很大精力,特别是规范整理病例很费劲,累得头晕脑胀;还要做病人工作以取得配合,有的病人不想被打扰很勉强;不过从查阅健康档案到撰写出较为规范的社区健康管理案例,从寻找适宜病人到取得病人及家属的合作过程中,对自己也是一个锻炼提高的过程,提升了克服困难的勇气,看到带教过程顺畅,护、患、生沟通融洽,挺有成就感的,专业价值感觉得到体现。特别是听到带队老师和学生较为满意的反馈,心理很踏实,从学生病例分析中也拓展了自己的知识储备,确实体验到教学相长,对继续做好护理本科生社区护理实践教学更增添了信心。

4 总 结

本研究探索出基于社区公共卫生技能培养的合理本科生社区护理实践教学改革方法符合师生期待,可为护理本科生的社区护理实践见习提供参考借鉴。本次调查中,护理本科生对社区护理见习的总体满意度为100%;组织管理督导及环境设施提供满意度99.5%;见习体验感受、师资力量配备、学生参与程度满意度为99%;教学内容安排整体满意度为98%。检索近五年文献报道的三级以上医院的护理本科生见习满意度均在72%以下[10,13],说明护理本科生对大三学年的社区护理见习是满意的。综合分析:其一,社区护理见习能提供学生多接触患者、多体验社区护士角色的机会,有利于学生在亲身体验感受中获得感性知识,实现课堂理论知识与临床护理实践有机融合,印证并丰富课堂上所学的理论知识,培养学生临床思维能力和增强专业认同感[14-15],锻炼和提升了与患者有效沟通、健康评估、健康教育的综合能力,这是学生满意度较高的主要原因;其次,大三护理本科生社区护理见习前对社区护理工作缺乏了解,认为未来从事社区护理可能性不大,对《社区护理学》见习期望值低,到社区学什么、怎么学、达到什么标准,没有认真思考过,通过见习,了解到社区护理工作“就医环境温馨整洁、配套设施相对完善、标牌标识清楚、就医流程规范”,亲眼见证了社区带教老师综合健康管理能力强,带教的工作热情,颠覆了学生们对社区护士的刻板印象和原有认知。有文献报道,对护理本科生专业思想影响最大的是临床见习,其能促进角色转换,尽快建立护士形象,加深对护理工作的理解和认同,更能增强护理本科生对职业、对自身的认同感和自信心[15-16]。本调查提示,学生通过社区护理见习加深了对社区护理的认知,增进了学习社区护理的愿望,但对社区护理就业意愿低和社区护理见习的预期不高,其映射的专业设置与职业教育导向等问题应进一步研究[17]。

分析本次调查中满意度中各维度较差的条目可知,还需融合各种教学方法的优势[18]。加强实践教学中的信息化建设也不可或缺[19],而本中心无论在网络设施,还是案例资料(影视、图片等)辅助教学方面,距离三级医院的护理教学教学基地要求还有一定差距。利用先进的信息化手段、多样化的教学形式、详实的案例资料、真实的临床场景体验,力争护理本科生在较为有限的见习课时里获得对社区护理更为全面的认知、认同和就业意向,较早体验到护士职业价值认同和职业荣誉,为新时代社区护理人才队伍建设做好人才储备,将是社区护理实践教学的更高目标。