志愿服务视角下医学生社会责任感培养

——以山东第一医科大学为例

2020-05-22桦张睿思李丹徐召召王艳

林 桦张睿思李丹 徐召召王艳

(1.山东第一医科大学(山东省医学科学院)护理学院,泰安271016;2.山东第一医科大学第二附属医院重症监护室,泰安271016)

1 研究背景

在志愿服务过程中,对于志愿者的人生观、价值观的影响正逐渐为人们所重视,志愿服务也是大学生接触社会、了解社会的重要环节[1]。他们通过志愿服务了解弱势群体和边缘群体等服务对象,激发其同情心和责任心,引起其积极思考,使其对国家发展与人民生活环境有进一步了解。当学生们的志愿服务得到认可时,他们会获得心灵上的满足,深刻认识到自己的使命和自己对社会及他人的意义。

2 调查问卷结果分析

为了探究志愿服务现状、志愿服务与社会责任感培养的内在逻辑关系,我们对山东第一医科大学在校大学生开展问卷调查,收取实际有效问卷为536份。

2.1 被调查者基本资料

①性别:男生为135人,占有效样本25.19%;女生401人,占有效样本74.81%。②年级:大一学生为326人,占有效样本60.82%;大二学生为90人,占有效样本16.79%;大三学生为100人,占有效样本18.66%;大四学生为20 人,占有效样本3.73%。③是否为学生干部:154人是学生干部,占有效样本28.73%;382人不是学生干部,占有效样本71.27%。④生源地:生源地为农村有357人,占有效样本66.6%;生源地为城市有179人,占有效样本33.4%。⑤毕业高中类型:252人毕业于区域内重点高中,占有效样本47.01%;284人毕业于区域内普通高中,占有效样本52.99%。⑥是否为学校各类奖学金获得者:81 人是学校各类奖学金获得者,占有效样本15.11%;455人不是学校各类奖学金获得者,占有效样本84.89%。

2.2 调查问卷具体情况

2.2.1 志愿服务方面

有469位医学生认为志愿服务是助人为乐的行为,占有效样本的87.5%;有64位医学生认为志愿服务是医学生的义务行为,占有效样本11.94%;有3位医学生认为志愿服务是形式主义的活动,占有效样本的0.56%。从调查结果来看,多数高校医学生对志愿服务有正确的认知,少数医学生的社会责任感还有待加强。

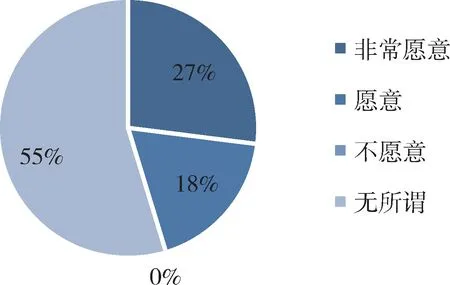

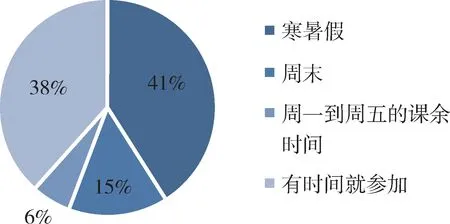

在接受调查的医学生中,有461人有志愿服务经历,其中有119人经常参与,占有效样本22.2%,342人偶尔参与,占有效样本63.81%。此外,有75人从未参与,占有效样本13.99%。在参与过志愿服务的461人中,多数医学生在寒暑假和其空闲时间参与志愿活动(图1),再次参与志愿服务的热情高涨(图2),主要参与社区服务、与自身专业相关的服务和校内服务(表1)。他们参与的志愿服务主要是由学校和学生社团组织(表2),目的多为提升自身的社会责任感、提高工作能力和扩大人际交往(表3)。

图1医学生再次参与志愿服务的意愿

在536位医学生中,有271人会根据自己的实际情况,有时间和精力就去参与志愿服务,占有效样本50.56%;261人对待医学生志愿服务的态度是积极参与,占有效样本48.69%;有4人认为做不做志愿服务无所谓,占有效样本0.75%。同时,有310人认为志愿服务的符合社会需求,对受助群体有所帮助,占有效样本57.84%;有209人认为志愿服务有一定的帮助但还存在一定的问题需要改进,占有效样本38.99%;有17人认为志愿服务的形式大于内容,没有太大帮助,占有效样本3.17%。由此可见,大多医学生都愿意参与志愿服务,但有一部分学生认为志愿服务存在一些问题需要改进。

图2医学生参与志愿服务时间

表1医学生参与志愿服务的形式(多选)

表2所参与的志愿服务的招募组织(多选)

表3参与志愿服务的主要目的(多选)

大部分医学生认为志愿服务存在的主要问题是缺乏资金与专业技能人才,占有效样本58.4%;其次为服务形式与内容过于单一,占有效样本58.02%;其余有51.68%的学生认为志愿服务组织管理较差,48.69%的学生认为志愿者的权益缺乏保障,43.84%的学生认为是学生自身缺乏兴趣,43.28%的学生认为学校对志愿服务的支持力度不够,39.55%的学生认为政府对志愿服务的重视力度不足,39.37%的学生认为志愿服务的社会认可度不高,10.63%的学生认为志愿服务还存在其他问题(表4)。对于改善途径,制定选拔管理和保障制度(83.58%)、组建规范服务队(77.99%)、完善志愿服务认证与考核体系(75.93%)受到了多数同学的认同,其次还有68.47%的学生赞同提供多样化的服务项目,66.04%的学生赞同开设相关的培训课程,49.81%的学生赞同制定有效奖惩机制,11.57%的学生认为还有其他的改善方式(表5)。

表4志愿服务存在的问题(多选)

表5改善志愿服务问题的途径(多选)

2.2.2 社会责任感方面

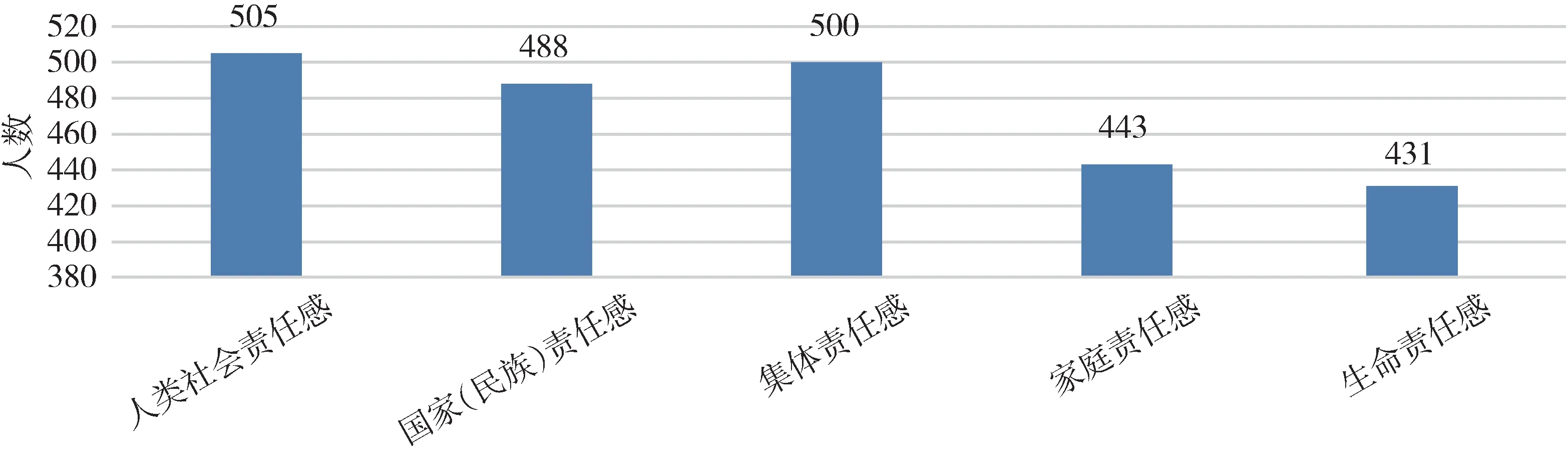

当代医学生的社会责任感包括人类社会责任感、国家(民族)责任感、集体责任感、家庭责任感、生命责任感等(图3)。有292人认为当前高校医学生社会责任感整体状况处于一般状态,占有效样本54.48%;有233人认为整体状况很好,占有效样本43.47%;11人认为整体状况较差,占有效样本2.05%。在提高医学生社会责任感方面,有504人认为志愿服务可以提升医学生社会责任感,占有效样本94.03%。在医学生是否有必要通过志愿服务来提升自身社会责任感的问题上,61.57%的学生认为很有必要,36.38%的学生认为有必要,共占有效样本97.95%。在高校是否有必要培养医学生社会责任感的问题上,62.31%的学生认为很有必要,35.63%的学生认为有必要,共占有效样本97.94%。由此可知,绝大多数医学生对以志愿服务为载体的社会责任培养表示赞同,高校作为医学生的主要生活场所,应大力发展志愿服务以培养医学生的社会责任感。

图3 医学生认同的社会责任感(多选)

有关培养医学生社会责任感的校园活动,最受欢迎的是学校组织的志愿活动,占有效样本的92.35%;其余的校园活动受欢迎程度差异不大,依次为思想政治教育、学校组织座谈会、参加班级党支部或团支部组织的志愿活动和其他社会性质的志愿者服务(表6)。医学生对于医学生社会责任感存在问题的原因(表7)和纠正对策的也存在着不同的看法(表8)。

表6培养社会责任感的校园活动受欢迎程度(多选)

表7医学生对其社会责任感存在某些问题的原因

表8医学生对纠正其社会责任感的对策的不同看法

3 存在的问题及解决途径

3.1 问题及其原因

从问卷调查结果显示,大部分受访医学生社会责任感较强,对志愿服务持乐观积极态度。志愿服务接受度高,这对推动志愿服务的发展,打破服务瓶颈,找出问题所在和改进志愿服务的质量是非常有利的。

3.1.1 志愿服务的教育与形式过于单一

根据数据调查显示,学生们参与志愿服务的时间主要集中在寒暑假,志愿服务时间过分集中则会导致志愿服务缺乏灵活性和创造性。同时,高校开展的社会实践活动较少,使得学生更倾向于将更多地时间和精力花费在考试中重点考察的学科上,而轻视了德育对个人的成长与发展。学校对学生社会责任感的培养多注重课内讲解,让原本丰富多彩的实践形式拘泥于课本中无趣繁琐的内容。

3.1.2 大学生社会责任认知有所欠缺

当前,在校大学生大多出生于1999年—2002年,这一年龄段出生的城镇孩子大多都是家庭的独生子女。孩子得到了更多的关照,但同时也可能会出现过度宠爱的问题,使孩子缺乏了承担责任与解决问题的能力[2]。

3.1.3 高校对志愿服务管理不到位

有些大学生参与志愿服务的目的仅仅是为了获得相应学分或荣誉,结果导致他们被动参与志愿服务,志愿服务效果不好,违背了志愿活动的初衷[3]。

3.1.4 缺乏法律保障,易受环境影响

由于没有明确的相关法律法规规定来保护志愿服务工作者的合法权益,他们参与志愿服务的积极性会受到打击以及对全心参与服务产生顾虑。如果医学生的社会权益无法得到保障,会使他们对社会失去信心,导致社会责任感减弱[4]。香港“占中”行为中出现了许多青年学生,就是由于缺乏主流价值观影响,造成社会责任感缺失。

3.2 解决途径

3.2.1 利用媒体平台,鼓励学生参与

应利用微博、QQ等新媒体,加强高校与政府、相关单位的信息合作[5]。同时,可以根据每个专业特点,开展个性独特的志愿服务,建立激励机制,鼓励学生参与,学习更多的知识,在提高社会责任感的过程中实现自我成长。志愿服务组织与平台也应该在推进活动过程前做好规划,听取参加活动志愿者的需求以及能力,做出最好的任务分配。这样不仅可以提升志愿者的志愿角色认知以及独立自主自主性,也可以改善管理形式和组织形式。

3.2.2 改善教育方式,促进社会责任感培育

教师们可以通过志愿服务宣讲与教学传统文化创新结合,帮助学生提升他们的社会责任感,培养学生们的文化自信,并根据学生自身特点进行引导学生思考问题,鼓励学生关注社会热点并主动参与志愿服务。在社会实践方面,要对医学生进行专业指导培训,明确服务目标,提高医学生的责任意识与服务质量。

3.2.3 完善法律体系,保护学生权益

十八大以来,法治中国必将为大学生志愿服务提供更完善的支援保障。随着我国的改革创新,法律制度将会更加的完善,大学生也会对志愿服务多一份信心。