谓词隐含与复合词的生成

2020-04-13杨永忠

杨永忠

云南财经大学

【提 要】本文从谓词隐含角度入手,对名词性复合词的内部结构和各个成分之间的题元关系以及名词性复合词的生成方式和制约机制进行了研究,发现:不同题元成分在复合词中具有不同的功能,每个成分的功能由其在结构中所处的位置决定。词法结构与其原始的句法结构之间呈现高度的一致性。谓词隐含必然触发嫁接操作的发生,但成分嫁接必须按照等级顺序依次进行,不可跨层级嫁接。题元角色、语义关系、句法结构和词法结构之间具有对应性。在此基础上,本文在现有形式语言学框架内合理地解释了含有施事类题元复合词和非施事类题元复合词之间的差异、句法结构分析对词法结构的影响、复合词词法结构中的题元角色和论元结构以及表层结构的线性排列顺序等问题。

1. 引言

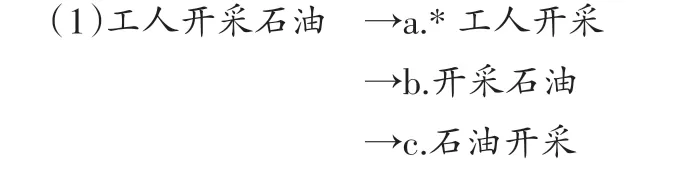

汉语复合词具有怎样的论元结构、其生成机制如何解释、其内部结构受制于何种机制一直是汉语学界尤其是生成语法学界讨论颇多的一个话题(顾阳、沈阳2001;石定栩2003;何元建2004;程工2005;何元建、王玲玲2005;杨永忠2006,2016;周韧2006;邓思颖2008,2014;庄会彬、刘振前2011;王铭宇2011;贺阳、崔艳蕾2012)。学界普遍认为,汉语的词法结构与句法结构关系密切,二者基本一致,汉语复合词的结构甚至可以视为“微型”的句法结构(Chao 1968:189-243;吕叔湘、朱德熙1952:28;陆志韦1964:2;任学良1981:134-135;朱德熙1982:33;黄伯荣、廖序东2007:8;邓思颖2008)。这种理论具有很强的解释力,但碰到的问题是:在保留谓词的情况下,主谓式复合词一般难以成立,而只有动宾式复合词方可成立;在隐含谓词情况下,施事-受事型复合词不能成立,而只有受事-施事型复合词方可成立,如(1)所示。如果谓词前的成分为工具、时间、材料、处所等非施事类题元角色1,在保留谓词的情况下,主谓式复合词不能成立,只有动宾式复合词方可成立;在隐含谓词的情况下,受事-非施事型复合词不能成立,而只有非施事-受事型复合词方可成立,如(2)所示。

显然,(1)和(2)形成了鲜明的对比。如何解释(1)和(2)之间的差异、如何解释句法结构分析对词法结构的影响、如何在现有形式语言学框架内解释复合词词法结构中的题元角色以及论元结构和表层结构的线性排列顺序正是笔者需要研究的问题。

本文拟从谓词隐含(predicate implicitness)角度入手,着重研究名词性复合词的内部结构和各个成分之间的题元关系,探究名词性复合词的生成方式和制约机制。

2. 谓词隐含概念及其句法语义表征

所谓谓词隐含(predicate implicitness),指的是在句子转换为复合词的过程中,谓词必须在结构上隐而不显,以隐性形式存在,名词与名词之间的述谓关系通过这两个名词之间的语义联结得以完整地保留。谓词隐含是句法结构中的两个名词共现于词法结构的一个必备条件。如果在词法结构中保留谓词,那么,只能生成动宾式复合词,而此时,只有承担宾语角色的名词可以出现。只有当谓词在词法结构中隐而不显时,方才可能生成含有两个名词(即施事和受事)的复合词。此时,两个名词之间往往具有偏正式语义关系。当人们要理解这二者之间的语义关系时,就需要根据二者之间的语义联系激活其中所隐含的谓词。例如,当我们看到复合词“红木家具”时,就需要激活其中所隐含的谓词“制造”,方能获得“红木制造的家具”这一语义。当被激活的谓词超过一个时,就可能产生语义歧义。例如,当我们看到复合词“石油公司”,就可能激活其中所隐含的谓词“勘探”“精炼”“销售”等,如何确定谓词就需要依赖于具体的语境。可以说,在此情况下,具体的语境和听说双方的知识背景对语义歧义的消除至关重要。被隐含的谓词不仅在深层的语义结构中起作用,而且在表层的句法结构中起作用,因而,隐含谓词的体词性成分具有一定的谓词性功能(见袁毓林1995)。

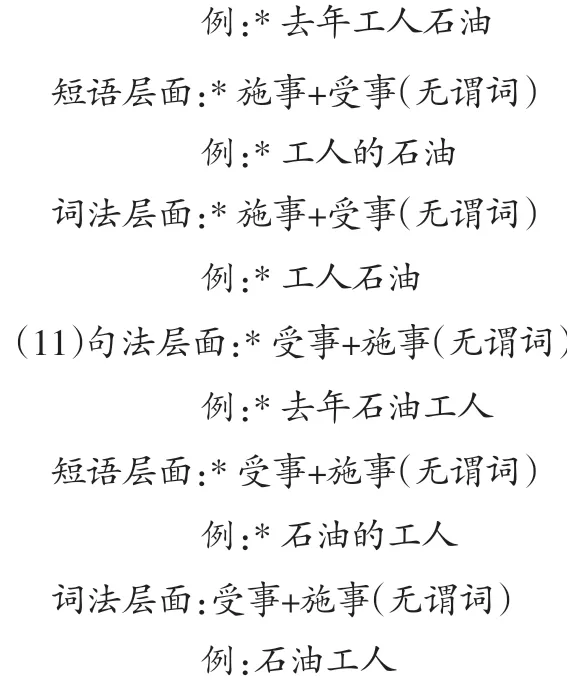

谓词隐含造成施事和受事直接组合在一起,如何排列就是一个值得探讨的问题。如果按照句法结构,那么,施事应当前置于受事,形成施事-受事型复合词。然而,这样的复合词在语言实际生活中并不存在。相反,词法结构中只允许受事-施事型复合词存在。在此种情形下,受事充当施事的修饰语,如(3)所示。

如果谓词前面的名词为非施事类题元成分,那么,词法结构中则只允许非施事-受事型复合词存在,此时,受事充当名词中心语,如(4)所示。

比较(3)和(4)中占据主语位置的名词,不难发现:(3)中的名词都是施事类题元,而(4)中的名词则都是非施事类题元,包括工具、处所、时间等;(3)中的施事类题元在句子中充当主语,而(4)中的非施事类题元虽然占据谓词前的位置,但在句子中充当状语,此类成分既可理解为名词作状语,亦可理解为其与以隐性形式存在的介词一起充当状语2。那么,为什么施事类题元在词法结构中不能充当修饰语而只能充当名词中心语,相反,非施事类题元在词法结构中却只能充当修饰语而不能充当名词中心语?从成分提取角度看,无论是施事还是受事,抑或是工具、时间、材料、处所等非题元角色成分,都具有可以提取的条件,但是,如果结构中含有施事,那么,只有提取施事类题元成分的名词短语可以做进一步操作,即隐含谓词和短语标记“的”,进而生成偏正式复合词,而提取受事类题元成分的名词短语则不能隐含谓词和短语标记“的”,无法生成偏正式复合词,或者说,由此类题元成分生成的偏正式复合词根本就不合法,如(5)所示。如果结构中没有施事,那么,只有提取受事类题元成分的名词短语可以隐含谓词和短语标记“的”,生成偏正式复合词,而提取工具、材料、时间、处所等附加成分的名词短语都不能隐含谓词和短语标记“的”,如(6)所示。

根据(5)和(6),复合词的生成方式可以概括为:

谓词隐含必然造成两个名词性成分直接组合,但是,只有含有非施事类题元成分的偏正式复合词的词法结构在表层语序上与句法结构保持一致,而含有施事类题元成分的偏正式复合词的词法结构在表层语序上与句法结构正好相反。那么,(7)中的复合词生成模式能否在生成语法理论框架得到合理解释,是笔者需要进一步探讨的问题。

3. 谓词隐含与复合词的生成方式和结构类型

对偏正式复合词的内部结构做进一步观察,就会发现:含施事类题元的复合词的结构和含非施事类题元的复合词的结构都是核心词在后,前者由施事类题元充当名词中心语,而后者则由受事类题元充当名词中心语,占据谓词前位置的名词其实并非结构核心,而是外围性成分,可视为附加语。换言之,复合词的论元结构与其原始的句法结构具有高度的一致性。

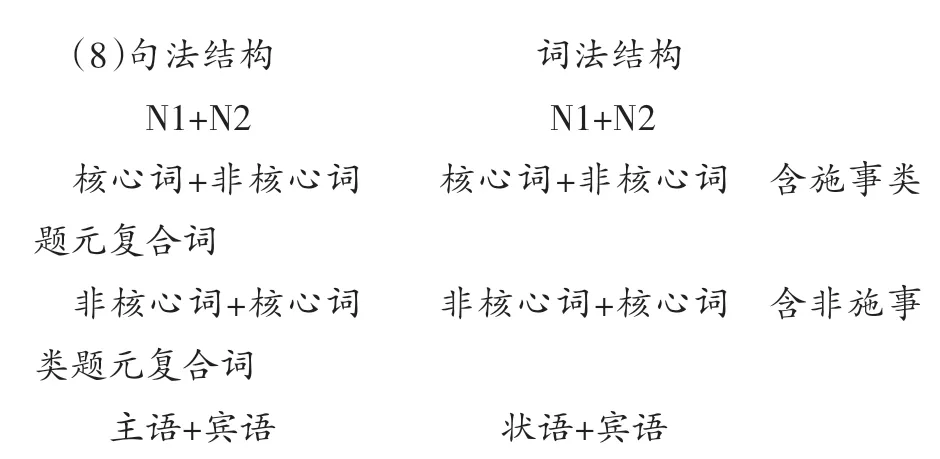

(8)表明,句法结构与词法结构完全对应。含施事类题元复合词核心词在前,非核心词在后,其中,N1 承载语义重心,N2 则起补充说明的作用,因而,N1+N2 相当于N+Complement,即NC。这样一来,词法结构与句法结构就呈现完全一致的格局。同样,含非施事类题元的复合词非核心词在前,核心词在后,N1 表示领属、性质、状态、质料、用途、时间、场所等,N2 承载语义重心,因而,N1+N2 相当于Adjective+N,即A+N。两种类型的复合词语义重心与句法重心一致,因而,其句法结构与词法结构一致。如果我们将上述论证进行简化,就得到(9):

从(9)可以看出,N1 非对称性成分统制N2,N2 不能成分统制N1。正因为如此,具有限定语D特征的指示词,理应占据DP 结构的最高位置,要么前置于NP1+NP2,要么前置于NP2+NP1,而不能介于NP1 与NP2 之间,同样也不能介于NP2 与NP1 之间,否则就会违反“词汇完整性假设”(Lexical Integrity Hypothesis)3。

在句法层面,NP1 占据主语位置,属于支配成分,而NP2 占据宾语位置,属于从属成分,二者之间存在谓词;在短语层面,从结构中提取出来的成分NP1 依然是支配成分,NP2 虽然占据NP1 前面的位置,但依然为从属成分,二者之间依旧保留谓词,此时,谓词不可隐含,否则,二者间的句法语义关系就无法得到清晰的表达;在词法层面,谓词隐含,NP2 作为NP1 的修饰语,占据NP1 前面的位置,NP2 为从属成分,NP1 为支配成分。这表明,如果施事前置于受事,那么,二者之间无论是在句法层面,还是在短语层面,抑或是词法层面,都必须有谓词,否则,结构不合法。相反,如果受事前置于施事,那么,只是在句法层面和短语层面必须保留谓词,而在词法层面则必须隐含谓词。

工具、材料、时间、处所等题元成分在句法层面、短语层面和词法层面的表现与施事类题元相似,兹不赘述。句法层面、短语层面都必须保留谓词,而词法层面则必须隐含谓词。

在短语层面,无论提取的成分是受事还是施事,抑或是非施事,结构是合法的。然而,在词法层面,施事只能后置于受事,非施事必须前置于受事,这样的顺序不可颠倒。例如:

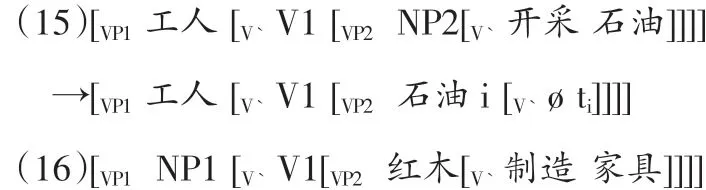

受事只能充当施事的修饰语,但不能充当非施事的修饰语;施事不能充当受事的修饰语,但非施事却可充当受事的修饰语。在词法层面,为什么施事只能充当名词中心语而不能充当修饰语?为什么非施事只能充当修饰语而不能充当名词中心语?笔者认为,原因在于复合词的词法结构。根据程工(1999:239-245)、杨永忠(2007a),含有外部论元的词库表征形式为[VPNP1[V`V1[VP2NP2[V`V2 NP3]]]],其中,NP1 和NP3 为分别由VP 和V 指派题元角色的外部论元和内部论元,V1 和V2 分别为空谓词和主谓词,设置空谓词是为了满足概念系统与句法系统之间的对称要求。因此,“工人开采石油”和“红木制造家具”就应当分析为:

(15)和(16)显示,“工人”与“石油”之间节点太多,致使二者无法形成紧密的组合;相比之下,“红木”与“家具”之间只有一个隐性节点,该节点由于谓词隐含而形成句法空位,因而,“红木”与“家具”可以直接组合。施事与受事不可直接组合成复合词,相反,非施事与受事则可以直接组合成复合词。受事“家具”向左移位至[NP2 VP2]位置,与占据NP2 位置的非施事“红木”合并,生成复合词“红木家具”。受事“石油”虽然可以向左移位,填充句法空位,但仍无法与施事“工人”合并,无法生成复合词“工人石油”。根据主语非对称性成分统制宾语的普遍假设(见Gruber 2001),“石油工人”可以视为受事宾语“石油”向左移位的结果,如(17)所示。“石油”从[O N`]位置向左提升移位,越过占据[S NP]位置的“工人”,形成对“工人”的修饰关系。如果结构中含有非施事,那么,情形则有所不同,因为非施事占据的是[N N`]位置,因而,无需提升移位即可生成表层语序,如(18)所示。

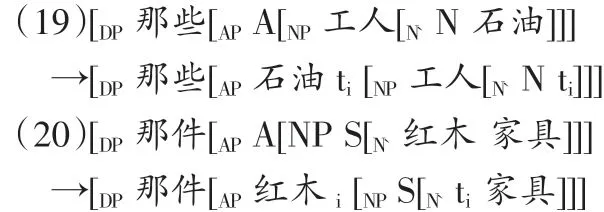

如果结构中出现指示词,那么,指示词占据D位置,“石油”则由其基础生成位置上移至[A AP]4位置,如(19)所示。同样,非施事类复合词中的非施事“红木”由其基础生成位置提升移位至[A AP]位置,如(20)所示。这样的移位操作即N-to-A 移位,属于中心词移位。移位的动因在于名词中心语不受指示词修饰。名词中心语移位旨在对充当主语的施事名词指派属格(见Bernstein 2001)。

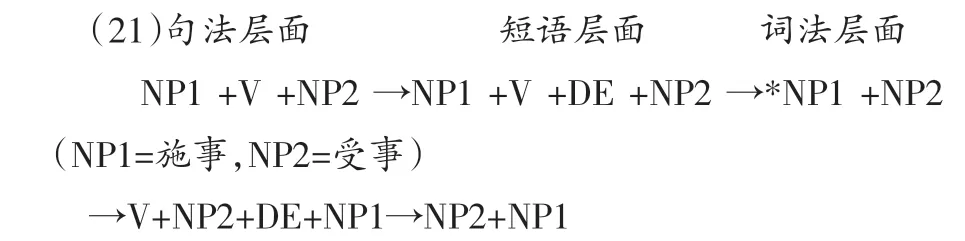

(19)和(20)显示,受事题元和非施事题元移位是为了挽救词法结构,使其不至落入崩溃的境地。这就表明,句法层面和短语层面合法的结构在词法层面却可能是不合法的结构,换言之,合法的句法结构可以生成合法的短语结构,但不一定能生成合法的词法结构。那么,是什么因素造成这样的局面?含有施事类题元的句法结构虽然可以分别提取谓词前后成分并生成合法的短语结构,但是,在词法层面,只有提取施事的短语结构才是合法的,如(21)所示。

相反,含有非施事题元的句法结构同样可以提取非施事和受事,生成合法的短语结构,但是只有提取受事的短语结构才能生成合法的词法结构,如(22)所示。

如果将(21)和(22)进一步简化,并忽略题元之间的差异,就得到如下结构。

通过分析(23)可以发现,谓词V 虽然可以支配受事NP2,但是不能修饰施事NP1 和非施事NP1,因而造成结构不合法。根据杨永忠(2006)提出的“动词辖域原则”(VGR),V 统摄N1,且修饰N2,当且仅当V 统摄N1 并修饰N2 时,动宾倒置复合词方能成立。傅爱平(2004)指出,N+V 格式往往用来指称事件,通过在V 的事件框架中提取成分N 来限制V 的内涵,表示论元关系,这样做的前提是V 必须具备控制客体N 的能力。这表明,不同的语义关系往往会选择不同的结构形式,客体关系优先选择N+V,很少选择V+N。非论元关系则正好相反。试分析:

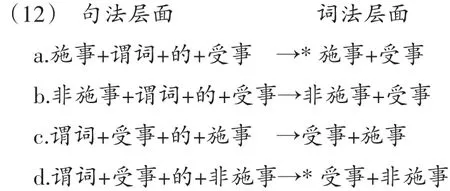

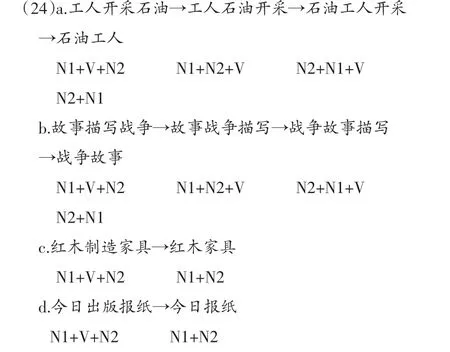

(24)显示,施事类复合词的生成经历了宾语前置,或者说,宾语漂移过程。宾语先移位至VP 的左侧边缘,即VP 的标志语位置,然后,再从该位置移位至NP 的左侧边缘位置,生成表层语序NP2+NP1+V。V 发生脱落,进而生成NP2+NP1 复合词。相比之下,非施事类复合词并未经历宾语前置过程,只需隐含谓词,即可生成NP1+NP2 复合词。NP1+V+NP2 转换为NP2+NP1 意味着NP1 和NP2之间的语义关系已经发生了改变,即由陈述、述谓关系变为偏正、修饰关系。由于谓词隐含,充当宾语的NP2 无法获得宾格,因而需要移位。由于宾语NP2 无法从谓词V 那里得到受格,为了避免违法句法限制,于是离开宾语位置,移位至主语NP1 前的标志语位置,充当主语NP1 的修饰语。受事名词在句法结构中充当宾语,在词法结构中充当修饰语。可以说,每个成分的功能由其在结构中所处的位置决定。

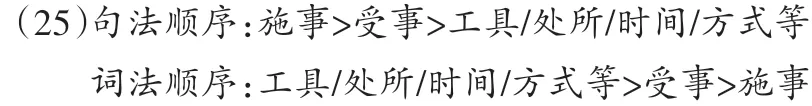

从线性关系来看,各个成分在词法结构中的顺序与其在句法结构中的顺序正好相反,如下所示:

例如:

旁格(oblique case)基础生成于受事后的位置,移位至谓词V 前的位置,生成表层句法结构。受事和旁格分别移位至施事前,旁格标记脱落或与介词宾语融合,生成复合词。受事和旁格移位是因为谓词隐含,导致语义关系不明确。另一种解释则是旁格标记抑制旁格成分,同时阻碍受事移位至旁格前的位置,而只能停留于原位,因此,不会生成“家具红木制造”这类不合法的结构。旁格标记(即介词)与旁格成分合并为NP 形式,NP 阻碍受事单独左移,但是NP 可以与受事一道并移(pied-piping)至施事前的位置。

施事或旁格不出现的情况下,谓词与受事可以组合形成动宾复合词,如“家具制造”“石油开采”。如果施事出现,则谓词必须隐含,这样,施事和受事才能入词,形成名词性复合词。由于施事基础生成于轻动词投射的标志语位置,这就意味着,只有当结构中含有轻动词时,施事才会出现,也才可能得到允准(见Chomsky 1995:219-394)。无论是动宾式复合词,还是主谓式复合词,结构中都没有轻动词这一功能词5,因此,施事不可出现。这就是“工人石油”“故事战争”这类复合词不合法的原因。那么,我们如何解释“石油开采”“战争描写”“家具制造”这类复合词呢?其实,这类复合词具有相同的词法结构,即都是偏正式复合词,而不是主谓式复合词。

正如(28)所示,N 嫁接于V,形成附加语结构,N 为客体。如果N1 和N2 组合,则形成如下结构:

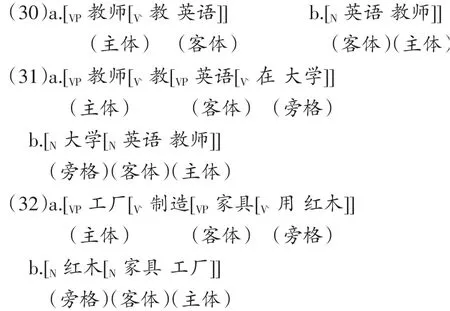

(29a)中,客体N1 嫁接于主体N2,形成嫁接结构(adjunction);(29b)中,旁格N1 嫁接于客体N2,形成嫁接结构。这样的词法结构与其原始的句法结构具有高度的一致性,如下所示。

(31)-(32)显示了从句法到词法的派生过程,极为清晰地解释了为什么客体可以紧邻主体并修饰主体,而旁格却只能修饰由客体和主体构成的词法复合体(morphological object)。可以说,词法结构是句法结构的镜像。谓词隐含的句法后果是触发嫁接操作的发生。题元等级低的成分嫁接于题元等级高的成分之上,并充当后者的修饰语。成分嫁接必须按等级顺序依次进行,不可跨层级嫁接。比如说,题元最低等级的成分不可越过中间等级的成分直接嫁接到题元等级最高的成分上。据此,我们可以将词法结构中各个成分的嫁接顺序概括为:

根据(33),客体与主体优先嫁接,因为二者是核心成分,旁格属于外围成分,因而必须等待客体和主体的嫁接操作完成以后方才可以实施旁格与由客体和主体组成的词汇复合体的嫁接操作,形成新的词汇复合体[旁格[客体主体]]。

题元等级与线性关系具有对应性。就核心在前语言而言,题元等级高的成分在句法结构中位于靠左边的位置,即处于支配地位的主语位置,在词法结构中则处于靠右边的位置,即名词中心语位置。相反,题元等级低的成分则往往位于句法结构中靠右边的位置,即处于受支配地位的位置,在词法结构中则位于靠左边的位置,即修饰语位置。如此一来,一个成分无论是在句法结构还是在词法结构中的位置都是由其在题元等级中的位置决定的。题元等级高的成分充当句法中心语或词法中心语,题元等级低的成分充当句法补足语或词法修饰语。可见,题元等级与线性排列关系具有一致性。同样,题元角色、句法成分与词法成分三者之间呈对称性分布。核心成分在句法结构中为施事,在词法结构中则为具有主体地位的名词中心语;旁格成分在句法结构中充当动词的附加语,在词法结构中充当名词中心语的附加语。主体/施事为中心语,客体/受事为修饰语,旁格成分为外围修饰语,换言之,客体/受事为内涵定语,而旁格成分则为外延定语6。

汉语名词的结构为核心在后,名词中心语由具有主体地位的名词充当,与句法结构中的施事主语相对应,亦与题元等级中层级最高的题元角色相对应;修饰语分别由旁格和受事充当,前者处于名词结构的最外层,后者则紧邻名词中心语,这样的线性顺序对应于句法结构中的宾语和状语,亦对应于题元等级中层级较低和最低的题元角色。我们可以将这一结论概括为:

4. 结语

汉语复合词的论元结构、生成机制、制约因素等一直是汉语学界尤其是生成语法学界讨论颇多的一个话题。本文从谓词隐含角度入手,对名词性复合词的内部结构和各个成分之间的题元关系以及名词性复合词的生成方式和制约机制进行了研究,结果发现,在保留谓词的情况下,主谓式复合词一般难以成立,而只有动宾式复合词方可成立;在隐含谓词情况下,施事-受事型复合词不能成立,而只有受事-施事型复合词方可成立。如果谓词前的成分为工具、时间、材料、处所等非施事类题元角色,在保留谓词的情况下,主谓式复合词不能成立,只有动宾式复合词方可成立;在隐含谓词的情况下,受事-非施事型复合词不能成立,而只有非施事-受事型复合词方可成立。受事只能充当施事的修饰语,但不能充当非施事类成分的修饰语;施事不能充当受事的修饰语,但非施事类成分却可充当受事的修饰语。其根本原因在于复合词的词法结构。每个成分的功能由其在结构中所处的位置决定。无论是动宾式复合词,还是主谓式复合词,结构中都没有轻动词这一功能词,因此,施事不可出现。这就合理地解释了为什么“石油工人”“战争故事”这类复合词合法,而“工人石油”“故事战争”这类复合词不合法。至于“石油开采”“战争描写”“家具制造”这类复合词,其实都是偏正式复合词,而不是主谓式复合词,其词法结构与其原始的句法结构之间呈现高度的一致性。可以说,词法结构是句法结构的镜像。谓词隐含的句法后果就是触发嫁接操作的发生。成分嫁接必须按照等级顺序依次进行,不可跨层级嫁接。题元角色、语义关系、句法结构和词法结构四者之间具有对应性。

注释:

1 Larson(1988)、Baker(1988)、Grimshaw(1990)等认为,题元角色呈等级排列,因而,题元角色指派遵守由高到低的次序。

2目前,对介词隐含有两种分析,一种分析认为,这是由于介词受到动词和后续名词的双重挤压而发生语音弱化,进而消失,在句法上类似于空语类;另一种分析认为,介词的缺失并非被删除或省略的结果,而是介词与其宾语发生融合的结果。(杨永忠2007a,2007b,2009)

3根据“词汇完整性假设”,句法操作和语义解释都不能影响词的下属部分(Jackendoff 1972;Selkirk1984)。

4A 即adjective(形容词),S 即subjec(t主语),O 即object(宾语)。

5轻动词只能出现在句法层面,不能进入词的内部结构,否则就会违反“词汇完整性假设”(Lin 2001;Huang 2005;邓思颖2008)。

6内涵定语是给整个名词语增加词汇性语义要素(即内涵)的定语,由实词性/开放性语类充当。外延定语用来给名词赋以指称、量化属性,表明它在真实世界或可能世界中的具体所指范围,由指称和/或量化成分充当(刘丹青2008)。