预置导丝在预防胆道镜诊疗中窦道重度形成不良并发症中的应用

2020-04-07代俭华陈龙江陈光彬孙礼侠刘昌阔刘丹峰

代俭华,陈龙江,陈光彬,孙礼侠,刘昌阔,刘丹峰

(芜湖市第二人民医院 肝胆外科,安徽 芜湖 241000)

胆道镜是目前肝胆外科领域一项重要的技术,在处理胆道术后残余结石、胆道狭窄等方面发挥着不可替代的作用[1]。纤维胆道镜操作相对安全可行。T管引流术后窦道主要并发症为窦道形成不良主要包括窦道缺如、壁薄、不完整等。窦道形成不良偶有发生,但在高危人群当中发生率较高,一般采取延长置管时间来避免。窦道形成不良在术前基本无法辨识,对于窦道轻度不完整,一般均亦可在胆道镜下再次置管成功,但对于窦道重度形成不良而言,一旦发生后果严重,一般均需再次手术治疗或者ERC下支架治疗,常不被患者所理解,极易引起医患纠纷。我科近年来,通过对胆道术后窦道缺如高危患者行胆道镜检查术前预置导丝技术,比较满意地预防了窦道形成不良所带来的严重并发症的进一步发生,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2014~2018年于芜湖市第二人民医院术后常规行胆道镜检查的患者共2461例,收集其中具有窦道形成不良高风险患者84例采取预置导丝方法,距手术时间至少6~8周,其中男性39例,女性45例,年龄45~87岁,中位年龄61岁。该类患者均具有窦道形成不全的一个或多个高危因素:控制不理想的长期糖尿病患者、长期营养不良、既往曾行大网膜切除术、长期服用糖皮质激素、年龄>85岁、慢性肾功能不全、合并有恶性肿瘤、以及腹腔镜胆道探查手术。

1.2 主要器械和治疗方法

1.2.1 主要器械 日本0lympus(CHF-P60)纤维胆道镜、取石网篮、斑马导丝、各种型号导尿管。

1.2.2 操作方法 术前评估胆道残余结石情况并确定窦道形成不全高危患者,常规消毒铺巾,于拔出T管前顺T管腔预先置入导丝一根至胆管内,然后固定导丝并拔除T管;沿窦道置入胆道镜,顺导丝方向缓慢进镜,观察窦道情况;如窦道完整,则拔除导丝按常规方法完成胆道镜检查及治疗;如胆道镜下发现窦道部分形成,一般较容易取石和再次置管;但是对于窦道完全未形成,则嘱助手确切固定导丝防止滑脱,胆道镜顺导丝方向指引下进入胆道内,探查远端胆总管、如发现末端残石存在,则用取石网篮快速取出结石,取石时网篮收紧防止结石掉入腹腔。近端胆管若胆道造影无明显梗阻则不探查,减少胆汁流入腹腔,尽快结束操作;沿导丝置入导尿管一根,型号同原T管或稍小,置入长度以尽量确保导尿管在胆管内,必要时可予以X线下造影了解管子位置,妥善固定导尿管。

1.2.3 术后治疗 门诊治疗患者均予以门诊观察6~8 h,常规禁食、水,预防感染,抑酸及液体支持治疗。重点关注患者腹部体征变化,如出现进行性加重的腹痛或弥漫型腹膜炎,则急诊住院行再次手术或ERC下胆道支架治疗。

2 结果

2.1 窦道形成情况分型 目前尚无关于T管窦道形成情况的分类及分型,本课题组根据胆道镜下窦道完整程度及连续性将其分为三型:Ⅰ型窦道连续性及完整性均较好;Ⅱ型窦道管壁部分缺失,但连续性存在;Ⅲ型窦道连续性中断或未形成窦道。本研究84例患者中,根据窦道形态,其中Ⅰ型70例、Ⅱ型6例、Ⅲ型8例;Ⅰ型、Ⅱ型在行胆道镜诊疗及重新置管均较容易时,相对风险较小。故预置导丝方法主要用于Ⅲ型,在Ⅰ型及Ⅱ型当中获益不大。

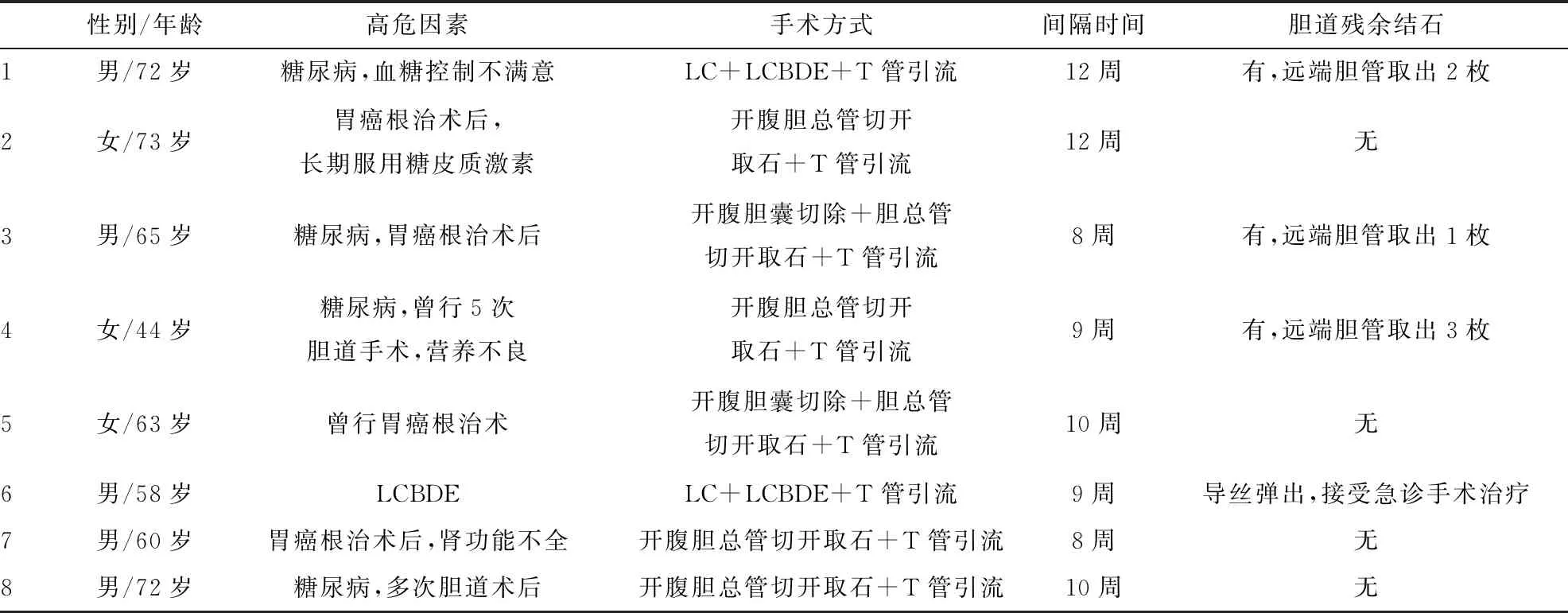

2.2 预置导丝在重度窦道形成不良中的作用 84例患者中,共有8例为Ⅲ型窦道,患者在拔出T管后出现不同程度的腹痛不适,胆道镜下观察发现窦道重度形成不良,镜下仅见漂浮的网膜和肠管,无法找见胆总管。术者即刻减慢胆道镜进水滴速,其中7例均成功顺着导丝指引方向进入胆管内并探查远端胆管;术者发现共有3例患者存在远端胆管残余结石,成功予以网篮取石;另有1例在沿导丝进镜操作过程中由于超滑导丝弹出,无法再次置入并起引导作用而导致再次置管失败,由于患方拒绝行ERCP胆管支架置入治疗,最终接受急诊手术治疗(见表1)。

退镜后,迅速沿导丝指引下再次置入相应型号的导尿管(较原T管型号略小),术后经X线下造影证实管子均成功置入胆管内。术后观察引流管引流通畅,经保守治疗后腹痛不适逐渐缓解,安全离院。

3 讨论

T管拔管后胆漏是胆道术后严重并发症,其发病率为1%~7.9%,且随时间推移呈上升趋势,而在高危人群中其发生率更高[2-4]。目前,尽管有学者相关研究表明拔管前行螺旋CT检查、超声检查及置“新型”T管行窦道造影检查等能够在拔管前为术者提供窦道形成情况的重要判断依据[5-7],但并未显示出明显的优越性并应用于临床。外科医师判断能否拔除T管的最主要依据仍然为术后时间这一因素。因此,拔管过程变得较为盲目,T管拔管后胆漏时有发生。而发生T管拔管后胆漏最重要的治疗措施则是通过“原窦道”再次置管引流,可快速缓解患者症状,避免二次手术。目前,再次置管成功率各文献报道不一,尚缺乏权威的统计学数据,与术者经验与技术、窦道缺损大小、患者耐受程度等多种因素有关。黄维学等[8]报道20例T管拔管后胆漏置管仅2例成功,11例接受了再次手术治疗;罗权芳等[9]报道的90例拔除T管后胆漏患者中,15例经保守治疗无效而中转手术后治愈,17例患者因胆漏引起严重腹膜炎,急诊手术治疗,经再次手术后1例死亡。张新朝[10]所报道的16例患者中,则有5例因置管失败接受了再次手术治疗。因此,在术前无法准确判断窦道情况下,如何提高出现拔管胆漏后的成功置管率具有非常重要的临床意义。

表1 8例窦道严重形成不良患者一般信息及处理情况

性别/年龄高危因素手术方式间隔时间胆道残余结石1男/72岁糖尿病,血糖控制不满意LC+LCBDE+T管引流12周有,远端胆管取出2枚2女/73岁胃癌根治术后,长期服用糖皮质激素开腹胆总管切开取石+T管引流12周无3男/65岁糖尿病,胃癌根治术后开腹胆囊切除+胆总管切开取石+T管引流8周有,远端胆管取出1枚4女/44岁糖尿病,曾行5次胆道手术,营养不良开腹胆总管切开取石+T管引流9周有,远端胆管取出3枚5女/63岁曾行胃癌根治术开腹胆囊切除+胆总管切开取石+T管引流10周无6男/58岁LCBDELC+LCBDE+T管引流9周导丝弹出,接受急诊手术治疗7男/60岁胃癌根治术后,肾功能不全开腹胆总管切开取石+T管引流8周无8男/72岁糖尿病,多次胆道术后开腹胆总管切开取石+T管引流10周无

本课题组在完成大量的胆道镜诊疗例数的基础上,通过总结多年的经验和教训后发现:在窦道形成不良高风险人群中,术前预先经T管放置导丝,后在导丝的指引下有利于二次导管的放置,比盲目置管极大地提高了再次置管的成功率,从而很好地改善了患者窦道形成不良相关并发症的预后。整个操作过程中的注意要点主要包括:①使用的导丝头部要柔软,经T管置入时要预先判断深度,确保导丝已进入胆管内,必要时X线下确认;②操作过程中一定要固定导丝防止滑脱,一旦导丝弹出,则将很难再次置入从而起到引导作用;③对于术前高度怀疑远端胆管梗阻者,即使窦道形成未完全,也应该在预置导丝的引导下,胆道镜直视进入远端胆管,网篮快速取出远端结石,待尽量保证远端胆管通畅后,再次沿预置导丝置入合适型号的导尿管/T管;④在远端胆管通畅的情况下,即使导管难以置入胆管内,只要顺导丝引导下导管放置到胆管瘘口附近,一般也能起到很好的引流效果。通过采用该项技术,加上术者娴熟的胆道镜操作技巧,我们大大提高了拔T管胆漏后的置管成功率,减少了因置管失败需再次手术患者。

综上所述,对于合并多个窦道形成不良因素的病人,应尽量延长拔管时间,在窦道形成不良的高危人群胆道镜检查术前预置导丝能够较大程度提高出现拔T管胆漏后的再次置管成功率,从而降低患者的急诊再手术率。该技术成本低、适用性强、易操作、易推广、疗效显著。