由“通读”走向“统整”

2020-03-15潘书松

潘书松

摘要:高中生初读《边城》时,对其人物形象、情节梗概不难理解,但可能对作品的主题缺乏整体的思考和深度的理解。将“爱与忧伤”作为全书的母题,通过“通读任务”“关键任务”“统整任务”三个步骤完成对《边城》的整本书阅读。每一个步骤都有相应的读写任务,以保障整本书阅读的持续性、有效性和体系性。

关键词:《边城》整本书阅读通读任务关键任务统整任务

《边城》是沈从文先生发表于1934年的中篇小说。评论家李健吾认为:“《边城》便是这样一部杰作。这里一切是谐和,光与影的适度配置,什么样人生活在什么样空气里,一件艺术作品,正要叫人看不出是艺术的。一切准乎自然……”如何让学生破除对作品的肤浅化理解,真正走进这座用“美”搭建的小城,深入领悟这部杰作的价值所在?如何运用思辨读写推动整本书阅读,让学生既对全书有整体上的感知,同时又能够关注到作品的细节?如何让学生破除不同时代和不同风俗造成的认识上的隔阂,扫除作品跳动的时序节奏、缓慢的叙事风格、曲折的人物命运造成的阅读障碍?教师的引领不可或缺。

吴欣歆老师将整本书阅读的过程指导分为“选书、预热、通读、研读和展示五个环节”;余党绪老师将整本书阅读分为“原生态阅读”“批判性思考”“转化性运用”三个步骤。笔者所在的高一語文备课组经过多方讨论,结合母题,初步将《边城》的读写任务划分为“通读任务”“关键任务”和“统整任务”,以保障阅读的持续性、有效性和体系性。学生的“裸读”感受固然极为重要,需要予以足够的尊重,但他们可能会忽略作品中有深意的细节,所以每一小节之后都有相应的“通读任务”。“关键任务”通过对母题的诠释、整本书的梳理和议题间的相互碰撞,旨在让学生走进整本书阅读水草丰茂的深处。“统整任务”则结合相关的试题训练、拓展写作和实践活动提升学生的综合能力。

一、母题阐释

我们将《边城》的母题定为“爱与忧伤”。

“爱”是《边城》的一个重要主题。翠翠和傩送之间的爱既不同于世俗意义上的恋爱(因二人确实没有实质性的恋情交往),又不同于男女之间产生的自然的爱慕和吸引。书中写傩送因翠翠观赛而卖力划水乃至失足落水、在夜半为翠翠高歌、宁愿抛弃碾坊选择渡船、遭受哥哥离世的痛苦后仍然不改变对翠翠的追求,充分体现了傩送对翠翠的爱的专一。而翠翠遇到傩送时的举动反常、不得所爱产生的内心慌乱、祖父去世后撑渡船以等待傩送归来等情节,说明翠翠对傩送亦心有所属,二人之间确实产生了情感纠葛。所以,《边城》中的男女之爱更如同《关雎》里所谓的“窈窕淑女,君子好逑”,简单而纯净,美好而纯粹。

边城中的“爱”又是多元的,包括祖孙之爱、手足之爱、父子之爱、邻里之爱、至交之爱等。翠翠和祖父之间的相濡以沫,天保和傩送之间的手足情深,顺顺痛失爱子后的故作镇定,老船夫对屠户的“简直是妩媚的微笑”,老船夫和杨马兵之间的推心置腹等,人与人之间的和谐美好的共处,让《边城》始终充满着温情脉脉的气氛。

与此同时,《边城》的故事又透着一股忧伤。因父母的爱情悲剧而出生的翠翠,从一出生即面临着孤独而不幸的宿命。老船夫极力想让翠翠获得幸福,实质上正是对命运的挑战。老船夫在雷电交加的夜晚去世,预示着对抗的彻底失败。最终留下翠翠一人,遥遥无期地等待。

忧伤的结局源于人物的性格。翠翠的性格继承自她的母亲,作品对翠翠母亲交代的文字不多,但也有暗示下一代会延续爱情悲剧的意味。翠翠的父母通过唱歌相恋,最终选择秘密结合。这说明翠翠的母亲是一个不安于日常、追求自由和浪漫的女子。但她没有勇气离开自己的亲人,又因翠翠父亲的服毒而最终选择殉情,这说明她所追求的自由仍然受到亲情的束缚。当矛盾无法化解、无法寻找到真正意义上的自由时,她宁可放弃母亲的责任而选择自杀。

翠翠对自由有着同样的渴求,这体现在她对爱情的自主选择。祖父从多方面向她暗示大老天保的求婚,但她要么岔开话题,要么闭口不答,可能因为她对于哪怕是协商式的家长安排也是抗拒的。翠翠身上的浪漫主义气息注定她不会选择对她而言更为合适的天保,而是选择富有诗人气质的傩送。

天保的务实可能来源于其父亲顺顺。从顺顺早年的发迹史来看,他选择了一位“略有产业的白脸黑发小寡妇”,意味着顺顺较为看重婚姻的物质基础。天保本能地选择了走车路,因传统的婚姻程式更加合乎他的性格。天保和老船夫交涉时,提到了他希望翠翠能够操持家务,说明他较为注重日常的幸福。他对渡船生活展开憧憬,已经盘算好在渡河的周边种上竹子。有经济头脑的天保对于翠翠而言未尝不是一个很好的选择。然而,翠翠对天保却没有丝毫的情感可言,甚至听闻天保去世的消息之后亦不为所动。只是老船夫提及此事可能会被傩送误解后,翠翠才会心乱。

与哥哥相反,傩送身上有一种冲动和莽撞的精神,以及从不计较物质得失的特质。在碾坊和渡船之间,他选择了渡船,固然是源于爱情,也因为碾坊和渡船背后的象征意味。碾坊是固定的,是更有价值的产业,代表着僵硬的秩序;渡船是漂泊的,除了所背负的社会责任,毫无价值可言,然而工作内容更加的自由。从象征的角度而言,傩送的选择和他的天性也是一致的——从他对脚夫的追求嗤之以鼻的对话中可见一斑。

翠翠和傩送对自由的渴望、对父母之命的抗拒,成为其不被世俗理解乃至重蹈上代人覆辙的原因。正如翠翠的父亲和母亲在面对责任和亲情的抉择时,无法达成一致的意见而走向自我的毁灭,两个同样追求自由、同样固执己见的灵魂碰撞,注定不会取得圆满的结局。

作品的忧伤还源于一种让人物命运更加复杂、故事发展更加曲折的偶然性。如果老船夫和顺顺一家的交涉过程中没有太多的误会,如果傩送不被王团总的女儿看重,如果天保不在恋情受挫时遭遇风浪而死亡……没有一系列的意外情况,就不会酿成最终的结局。但一系列看似偶然的“果”背后仍然可以找到必然的“因”:老船夫因为过于热衷翠翠的婚事,而逾越了身份和边界,容易给外界造成不好的印象;老船夫既想尊重孙女的自由意志,同时又想用世俗的眼光为她谋求幸福,陷入一种矛盾的状态;被茶峒人称为“岳云”的傩送必定会得到女人的青睐,翠翠又必然会面临新的情敌,而从门当户对的角度考虑,翠翠和傩送的婚事很大可能会被顺顺排斥;天保恋情受挫退出兄弟竞争,这之后他便封闭自我,连续多天不跟他人交流……正如书中所言:“凡事都有偶然的凑巧,结果却又如宿命的必然。”

从某种意义而言,小说中笼罩的忧伤氛围正是对现实世界的微妙投射。1934年的中国仍处于兵荒马乱之中,这样的小城其实并不能持久地维持安宁。任何意义上的现实危机,譬如打仗、征兵、匪乱,都会让小城的旧有秩序完全被破坏。所以,作者笔下的“边城”更像是一个泡沫,看似五彩斑斓实则不堪一击。

《边城》堪称经典,不仅因为醇美的爱的故事之中包裹着忧伤的内核,同时也因为忧伤的外部氛围中有着醇美的爱的故事。爱与忧伤互为表里,共同成就了《边城》的经久不衰。

二、任务设计

(一)通读任务

整本书阅读得以有效开展的前提是学生能够充分熟悉文本,这需要对全书化整为零,依循书的章节、体例适当的切割和组合。《边城》全书大致可分为三部分。

第一部分(第1章至第5章)为全书的开篇,主要叙写了翠翠的成长经历,铺叙介绍了茶峒的环境民俗,引出了书中的核心人物——祖父、翠翠、顺顺、天保、傩送。

在设置通读任务时,需要引领学生思考文本细节。学生在阅读时,可能更多地关注翠翠在“三次端午节”的经历,而忽略全书的另一条暗线——翠翠父母之间的爱情悲剧,这也是翠翠和儺送爱情悲剧故事的伏笔。教师可以在学生初读相关章节后布置简单的读写任务予以提醒。

例如,阅读第1章至第2章,可以设置一个任务:

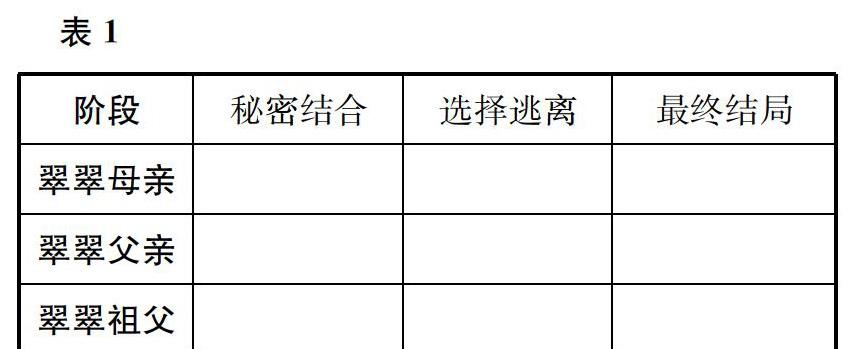

概述翠翠的身世,列出每个阶段的人物相关表现,填写表1。

表1阶段秘密结合选择逃离最终结局翠翠母亲翠翠父亲翠翠祖父第二部分(第6章至第15章)为全书的主体,主要描写翠翠和祖父一起管理渡船时的所见所闻。

关于翠翠在这一部分的工作和经历,可以设置一个简单的读写任务:

如果你参加社会实践,需要跟着翠翠的祖父做一天实习船工,请你根据本部分介绍的船工生活的相关内容,为自己制作一张船工的日程表。

作者看似无心的安排,实则也在隐秘地推动故事的情节发展。如渡口遇到同龄便早早结婚的富家女孩,是翠翠成人意识觉醒的重要契机,后文再写翠翠对婚事的不置可否也就顺理成章。这一部分还穿插翠翠和天保和傩送的爱情纠葛。兄弟俩同时爱上了翠翠,商定走马路,并通过唱歌竞争。

这里,可根据第11章至第15章的内容设置读写任务:

这一部分是小说情节的高潮部分,主要讲述了天保、傩送为翠翠竞争的过程。如果你是漫画家,想把这一部分的故事绘成连环画,请问你会设计几幅插画?每一幅分别包含哪些内容?请用文字分别描述。

第三部分(第16章至第21章)顺顺仍然摇摆于碾坊与渡船之间,并且更加倾向于关注儿子实际利益的获得。天保的意外离世加深了翠翠祖父和顺顺、傩送之间的隔阂。

阅读这部分内容,可设置如下读写任务:

顺顺因天保之死、傩送赌气离家等事对老船夫有了误会,不愿再与老船夫谈儿女婚事,但老船夫死后,顺顺却主动与杨马兵商量接翠翠到他家中去。做此决定时,顺顺有怎样的心理活动?请展开想象,从顺顺的视角,写一段顺顺决定接翠翠到家里住时的心理活动(150字左右)。

“通读任务”意在引领学生阅读小说,读写任务的布置旨在让学生全面充分地把握小说,可根据文本灵活机动地安排任务的数量,不宜设置较为复杂的读写任务。

(二)关键任务

关键任务可以分成两部分。

第一部分为整体梳理,可以跳出文章的章节次序,以更灵活的方式整合全书内容,让学生对全书有整体的把握。

例如,设置多样化的读写任务,完成对小说的整体梳理,读写任务如下:

1. 一部《边城》即是一幅似淡却浓的水墨画,一曲优美凄婉的牧歌,一首讴歌人性的抒情诗。茶峒风光之美、人情之美,无不给读者留下深刻的印象。某出版社为推广《边城》的阅读,发行了一套以“大美边城”为主题的书签。如果你是书签的设计者,自选一个角度,运用文字配图画的方式,设计制作一张书签,并写一段设计说明文字。

2. 《边城》中有许多女性人物,有名字的,没名字的,她们是翠翠成长环境的一部分。选取一个或一群这样的女性,以“致茶峒的×××(一个女性或一群女性)”为题,用“你真……我想……”的结构,至少写三组,表达你对她们的人生的思考。

3. 当代媒体发展日新月异,音频种类也日益丰富。譬如“白噪音”,就是通过收集或模拟生活中的细小声音,如溪水声、雨声、远处的人声等,来达到让人放松甚至是治疗神经系统疾病的效果。茶峒作为边地小城,拥有极具地域特色的声音。假如你是音频公司的设计师,想要制作一段以茶峒为主题的减压“白噪音”,请用一段文字说明,你会收录哪些声音,理由是什么。

余党绪老师提出了“三题定位”的主张:以母题、议题和问题定位整本书阅读课程教学内容。其中的议题,内涵近似于“命题”,但它是“有待论证”的命题,即有待于分析、论证从而作出判断的命题。有思辨意味的阅读尤其应当借助“议题”这一支架,每个议题可下设具体的任务。

第二部分的议题及读写任务如下:

“误会与偏见”的读写任务:

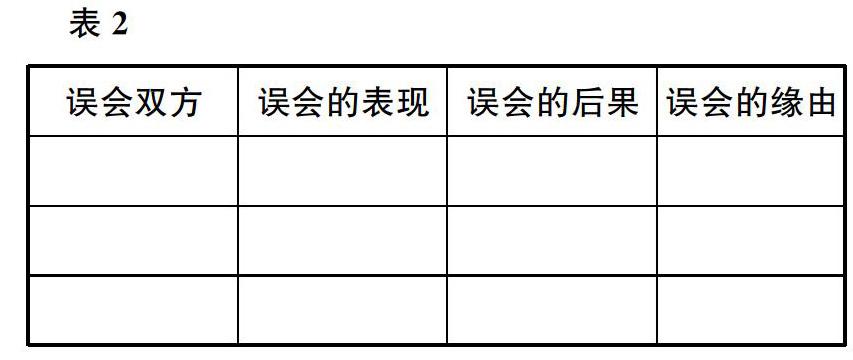

人与人之相处,常常会因阴差阳错互生龃龉。阅读《边城》,读者常为最后的结局唏嘘不已。“假如翠翠不那么羞涩,假如老船夫不那么拙于言表,假如中寨人不会因妒忌傩送的爱情而使坏。”众多的相遇与误会交织,让情节摇曳生姿,具有曲折哀婉之美,最终酿生了一个美好而忧伤的故事。请你寻找《边城》里的几次误会,完成表2,探究人与人之间心口不一和交流障碍的原因。

误会双方误会的表现误会的后果误会的缘由“孤独与憧憬”的读写任务:

一个人在成长过程中会不可避免地感到孤独,生在城市有家人与同学陪伴的你,是否能感受到生在乡野与祖父相依为命的翠翠的孤独?仔细阅读小说中关于翠翠内心感受的部分,以笔友的身份给翠翠写一封信,谈谈你和翠翠的孤独。

“甜蜜与忧伤”的读写任务:

在小说里,傩送与翠翠的初遇,是通过翠翠的视角叙述的,虽然当时有些误会,但事后回想,翠翠总觉得这是一段“甜而美”的回忆。那么,作为另一方的傩送,他又对翠翠留下了怎样的印象呢?请你以傩送的视角,写一段文字,来具体描述你和翠翠初见的情形。

“悲哀与微笑”的读写任务:

为何小说的人事安排,无论是翠翠父母还是翠翠,都不能尽如人意呢?假设沈从文先生在阅读读者来信时,看到这么一个问题,请你代沈从文先生为之写一封回信。

“牧歌与挽歌”的读写任务:

《边城》中这样描写翠翠的祖父:“他从不思索自己职务对于本人的意义,只是静静地很忠实地在那里活下去。”于是有人认为,祖父活得平静、安逸,就好像网红主播李子柒那样,过着让都市人羡慕的清新的田园生活。你同意这种说法吗?请以祖父的口吻写一段人生自白。

“悲剧与伏笔”的读写任务:

翠翠的母亲在小说中未能正式登场。我们只能从祖父的只言片语和零星的回忆中,获取一些有关这位“可怜”的母亲的形象碎片。请你根据这些文字碎片,仔细推敲小说在言语之间对人物形象的塑造,并展开合理的联想,用一段文字为我们复原翠翠母亲的完整形象。

关键任务的设置,有利于学生从支离破碎的文本阅读感受中建立对小说的整体印象,进而更深入地理解小说的母题和主旨。

(三)统整任务

统整任务的设置立足于测评和学生成果的展示。首先,精选与《边城》相关的高考真题、模拟试题(包括选择、填空、简答、综合等),作为重要的评价手段。其次,安排适量的拓展写作任务或实践任务,加深学生对小说的思考,提升学生的语文素养。读写任务如下:

1. 评选书中最美人物,为之写一段颁奖词。

2. 傩送到底会不会回来?续写结局。

3. “乌托邦”是古希腊哲学家柏拉图提出的一个概念,它的本意是“没有的地方”或者“好地方”,延伸为“理想的,或是不可能完成的好事情”。其中文翻译也可以理解为“乌”是没有,“托”是寄托,“邦”是国家,“乌托邦”三个字合起来的意思即为“空想的国家”。很多人认为,《边城》就是沈从文笔下的“乌托邦”。请你通读小说,寻找并整理出茶峒中符合“乌托邦”特征的线索。

4. 有人认为:在20世纪30年代左右,曹禺带来了《雷雨》,巴金贡献了“激流三部曲”……他們的创作对时代有着重要的积极意义,与他们相比,沈从文的创作现实意义不大。你认同这个观点吗?说出你的看法。

5. 沈从文在《〈边城〉题记》中写道:“对于农人和士兵,怀了不可言说的温爱,这点感情在我的一切作品中,随处都可以看出。”但反观《边城》,老船工死了,天保死了,翠翠的母亲和当兵的父亲殉情了,翠翠成了真正的孤儿……这样的结局似乎并不能算有“温爱”的。你认为沈从文的话是否自相矛盾?你觉得《边城》中是否存在对农人和士兵的“温爱”?

6. 阅读下面的材料,根据要求写作。

据近期一项对来华留学生的调查,他们较为关注的“中国关键词”有:一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付。

请从中选择两三个关键词来呈现你所认识的中国,写一篇文章帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词,使之形成有机的关联;选好角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

统整任务的相关成果可以进一步激发学生的阅读兴趣。

通过“通读任务”“关键任务”“统整任务”三个步骤,结合对母题“爱与忧伤”的理解,结合相关的议题探讨,学生能够通过思辨建立自我的阅读感受,对《边城》整本书有更深层次的把握和理解。

参考文献:

[1] 郭宏安.李健吾批评文集[M].珠海:珠海出版社,1998.

[2] 吴欣歆.培养真正的阅读者——整本书阅读之理论基础[M].上海:上海教育出版社,2018.

[3] 陈兴才.思辨性阅读,以什么为思辨的对象?[J].教育研究与评论(中学教育教学),2017(5).

[4] 余党绪.走向理性与清明——整本书阅读之思辨读写[M].上海:上海教育出版社,2019.