论明代松江府“上上役”之布解与北运白粮

2019-12-04陈蕴鸾

陈蕴鸾

(泰州学院 马克思主义学院,江苏 泰州 225300)

明代,江南为财赋之区,其中又以苏州、松江两府“独甲于天下”,而松江府较之苏州府,“幅员仅五之一,分邑亦三之一”,但“赋役不相上下,则松之苦尤甚。”松江府不仅有沉重的赋税,差役也备极繁难,“此他郡未必有,而松郡独兼有之也”[1]。以往学界对江南地区的重赋问题论述颇多,而对于该地区的重役关注较少。本文以江南地区具有代表性的松江府为例,对被称为该府差役之中“上上役”的布解与北运白粮,从编征的官布与白粮的本色、折色以及两役存在的弊病与解决之道等方面作一个比较系统的梳理与分析,以期对明代江南赋役制度,特别是重役的研究有所裨益。

一、官布与白粮的本色编征

明代,松江府官布与白粮的征解均始于明初。白粮是上供玉食,与漕粮不同,自明太祖朱元璋定鼎金陵即编为民运,因地近而用力少也,后明成祖朱棣迁都北京,自此白粮有了北运与南运之分。南运为“中等役”,因“脚力足用,解米从容,人不甚苦之”[2],而北运则为“上上役”,道路迂徐三千里余,民运艰难。官布的征解是因税粮逋欠,而作为折征对象,以布折粮,初为明政府临时性的折征,后于宣德八年成为定制,遂有布解之役[3]。官布与白粮归于秋粮项下征解,因是该府的重役,均编有相关的解运费用。

(一)官布的本色编征

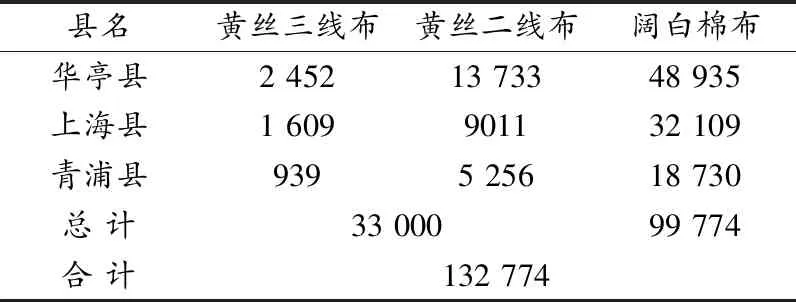

明代,松江府所征官布分为阔白三梭布(俗称细布)、阔白棉布(俗称粗布)两类,府属三县官布派征数额为:阔白三梭布——华亭县17 830匹,上海县10 825匹,青浦县4 345匹;阔白棉布——华亭县76 720匹,上海县 46 577 匹,青浦县18 703匹[4]。最初都为本色棉布,其征解数额是以弘治十五年起运数目为准,共“绵布一十七万五千匹”[5]。至明中后期,该府所征解的官布有了本、折之分,所谓本色即征收实物棉布,而折色则是将棉布折成银两上纳。依据万历六年户部会计所载,松江府三县所征解的本色官布中,阔白三梭布——华亭县16 185匹,上海县10 620匹,青浦县6 195匹;阔白棉布——华亭县48 935匹,上海县32 109匹,青浦县18 730匹[6]。后于万历四十五年,又将阔白三梭布33 000匹内改织黄丝三线布5 000匹,黄丝二线布28 000匹[7]。而阔白棉布改折后,余99 774匹征本色[7],共计征本色官布132 774匹(见表1)。

表1 明中后期松江府本色官布征解数额(单位:匹)

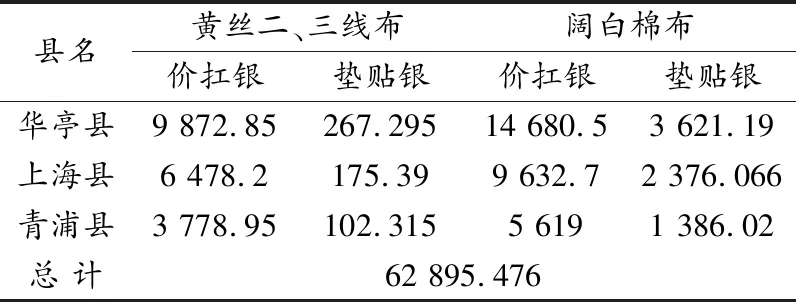

在本色官布编银的细目上,本色初编有价扛银,后又增垫贴银(或是垫扛银),折色初编官布的折银数额,后又增解扛银等项。本色官布中阔白三梭布33 000匹,每匹连价扛征银0.61两,该银 20 130两。万历四十五年,于阔白三梭布内改织黄丝三线布5 000匹,每匹加垫贴银0.25两,黄丝二线布28 000匹,每匹加垫贴银0.15两,共增垫贴银5 450两[7]。本色黄丝二线、三线布编银数为25 580两,分派于三县,则为华亭县黄丝三线布1 557.02两,黄丝二线布8 583.125两;上海县黄丝三线布1 021.715两,黄丝二线布5 631.875两;青浦县黄丝三线布596.265两,黄丝二线布3 285两。本色粗布99 774匹,初每匹编价银0.25两,扛银0.03两,后奉文每匹增银0.02两,以为铺垫,共银0.3两。万历初又复议增加铺垫银0.024两,后于万历十五年,松江府为清查粮额,以甦民困,将后增的0.024两铺垫银裁减[3],则定每匹价扛银0.3两,该银29 932.2两。万历四十五年每匹加垫贴银 0.074两,该银7 383.276两,共计编银37 315.476两[7]。本色官布共编银62 895.476两,分派于华亭、上海、青浦三县(见表2)。

表2 明中后期松江府本色官布编银数(单位:两)

(二)白粮的本色编征

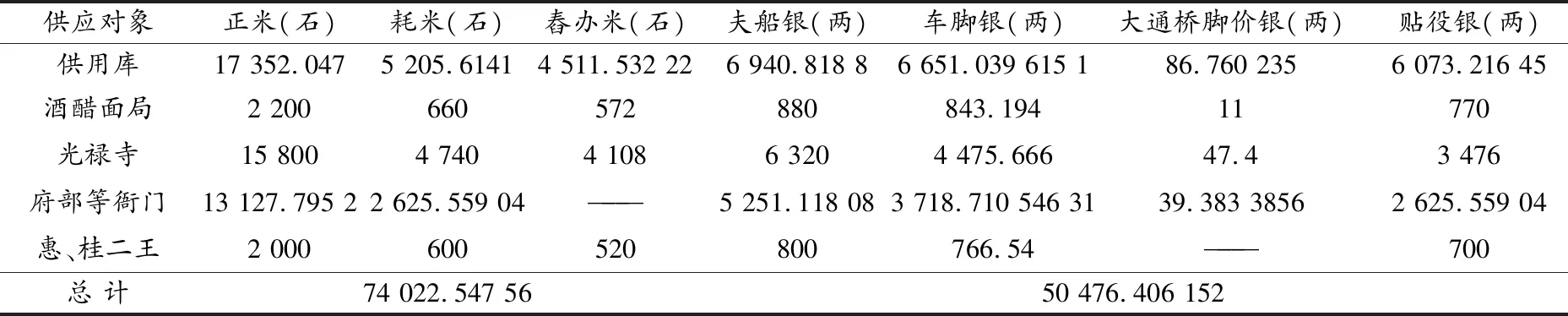

白粮按用途划分,基本分为两大类,其一是质量最好的白熟粳米、白熟糯米,它们归内府使用以保证皇室及宫廷人员的生活;其二是质量次一等的白糙米,用作百官食俸[8]。松江府所征收的白粮是供给供用库、光禄寺、酒醋面局及府部等衙门官员的禄米。以万历六年起运数为例,“光禄寺白熟粳米13 600石,准糙粳米14 960石,白熟糯米2 200石,准糙粳米2 420石,酒醋面局白熟糯米2 100石,准糙粳米2 310石,供用库白熟粳米17 352.047石,准糙粳米19 087.251 7石[9]。”解五府六部都察院等衙门禄米,最初全征本色,后于嘉靖元年改为八分本色,二分折色,其中八分糙粳正米13 127.795 2石。后又于万历四十七年,加增惠、桂二王禄米2 000石[7]。

在解运的白粮正米之外,编有白耗米、舂办米,又每正米一石编有夫船银、贴役银、车脚银(内扣出石坝号房脚价银),万历四十七年又加编大通桥脚价银。松江府征解的供用库白熟粳正米17 352.047石,每正米一石加白耗米0.3石,又每正耗米一石加舂办米0.2石。每石夫船银0.4两,车脚银0.384 7两,内扣出石坝号房脚价银每石0.001 4两。万历四十七年每石加编大通桥脚价银0.005两,每石贴役银0.35两。酒醋面局白熟糯正米2 200石,每石加白耗米0.3石,舂办米0.2石。每石夫船银0.4两,车脚银0.384 7两,内扣出石坝号房脚价银3.146两。万历四十七年每石加编大通桥脚价银0.005两,每石贴役银0.35两。光禄寺白熟粳正米13 600石,每石加白耗米0.3石,又加舂办米0.2石。白熟糯正米2 200石,每石加白耗米0.3石,又加舂办米0.2石。每石夫船银0.4两,车脚银0.284 7两,内扣出石坝号房脚价银每石0.001 43两。万历四十七年每石加大通桥脚价银0.003两,每石贴役银0.22两。解五府六部都察院等衙门八分糙粳正米13 127.795 2石,每石加耗米0.2石。每石夫船银0.4两,车脚银0.284 7两,内扣石坝号房脚价银18.772 747 13两,每石加给大通桥脚价银0.003两,贴役银0.2两。万历四十七年加增的惠、桂二王禄米,查照昔年瑞王事例,每石加白耗米0.3石,该米600石。每石舂办米0.2石,该米520石,总计征米3 120石。每石夫船银0.4两,该银800两。每石车脚银0.384两,该银769.4两,内扣出石坝号房脚价银2.86两,实该车脚银766.54两。又每石贴役银0.35两,该银700两,总计征银2 266.54两[7]。松江府北运白粮征解本色米共74 022.547 56石,相关车船、脚价、帖役等银共50 476.406 152两(见表3)。

表3 明中后期松江府“北运白粮”本色编征银米数

从上述内容可以看出:在编银细目上,官布与白粮不同,本色官布最初直接征收实物棉布,到明中后期改为将官布编征银两,再由解户领银买布上纳,因而除相关解运费用外,另编有布价银;因白粮征解数额较多,雇募的船支也比官布要多,其在解运费用上要远高于官布。

二、官布与白粮的折色编征

明中叶以后,随着商品经济的发展与白银的货币化,赋税折银成为一种趋势,北运白粮与官布的改折也正是在这样一个大背景下开始的,由明初征解本色,后变为有本、折之分。松江府官布与白粮的改折大致可分为形成定制的改折和临时性的改折两大类。

(一)形成定制的改折

松江府官布中的阔白棉布、白粮中府部等衙门禄米和惠、桂二王禄米的改折是有定额的,即形成定制。官布的改折始于弘治十七年,所征阔白绵布以十分为率,六分征本色,四分征折色,本色即为折粮布,折色则为折银布[3]。至明中后期,将阔白棉布中改折42 226匹[7],其改折率约为24.1%,每匹折银0.3两,该银12 667.8两,每正银1两编解扛银0.014两,该银177.349 2两[7],共编银12 845.149 2两,分派于华亭、上海两县,此项银两收贮于太仓库,用以官员折俸、赏赐军士冬衣、解支边用等。

北运白粮中征解的府部等衙门禄米最先是解运至各衙门收,后改为交收到禄米仓,其改折始于嘉靖元年,八分糙粳正米13 127.795 2石,二分折银米3 281.948 8石,每石折银1两,该银3 281.948 8两,每两解扛银0.014两,该银45.947 283 2两,同正粮批差,粮解赴府解部。秦博认为这仅是嘉靖元年一年江南五府的改折之额,并未形成定额。但就松江府而言,似乎已成定制,在其后的万历二年,户部尚书王国光议将禄米仓岁收俸粮,“每年遇米贱时月,照依时价放给折色壹贰月,永为定规。”万历皇帝下旨,“是这白粮以后除原议二分之外,再不许议改折[10]。”也就是说,从嘉靖元年开始,松江府所征解的府部等衙门禄米是一直遵循八分本色,二分折色的定额。万历四十七年加增的惠、桂二王禄米先是征解本色,后奉文改征折色,共银2 269.596两,即每石禄米折银1.134 798两[7]。此两项折银米总计征银5 597.492 083 2两,在该府所征解的白粮正米中,其改折率约为6.8%。

(二)临时性的改折

松江府征解的官布与白粮中临时性的改折有两种情况:一种视内府库的储备情况进行的改折。如光禄寺的白粮改折,万历二年,户部给事中颜容舒奏,“光禄寺积贮白粮二十八万七千一百余石,合尽数查盘,中间积贮年久,正耗亏折,请‘照便递减,仍将盤出附余通融抵补,自后放粮新陈搭配’,乃从之”。万历五年,户科给事中刘鲁条议,“光禄寺粳糯及上中白米积贮数多,将来陈朽,乞要折纳。”户部尚书殷正茂议覆将“本年的本色粳米每石折银壹两,糯米每石折银壹两贰钱,征解交纳”,“陆年分仍征本色,以后本折轮年征运,候白粮支放太半,照旧通派本色”。至万历九年,因光禄寺卿萧廪题称“大官等署白粮近年存积数少,供应不敷”,请将“本折间派之法量为酌处,仍征本色”。但由于东南五府饥荒,准五府白粮该年仍征解折色。万历十年以后通派本色,其中“每年上粳糯米每拾分征派本色捌分,折色贰分,中粳米每拾分征派本色玖分,折色壹分,粳米每石折银壹两,糯米每石折银壹两壹钱,征解交纳本寺[11]。”

一种是因灾改折。弘治十五年,“以苏松灾伤改折起运粮米,北京官员月米每石折银八钱”[12]。正德三年,苏州、松江、杭州等府旱灾,总督苏松等处粮储都御史罗鉴请将兑军米并两京官吏俸粮折银,户部议覆“兑军米内量准折银四十万石,石五钱,两京俸粮内准折银一十万石,石七钱,省其脚耗,以补有灾不能起运之数,犹不足,则於临德等仓支运本处俸粮,及赈济所需,听从宜处之”。正德四年,苏、松、湖三府水灾,户部据巡按御史李廷梧并管粮御史苏锡奏,“苏州府兑军粮已量折二十五万石,仍请再折二十万石,并两京府部该运岁粮俱每石折银七钱,临德二仓请运二十万石以补京储,京库折色并阔白绵布请量起一项,余俟丰年征解,下户税粮俱请停免,从之。”正德五年十一月,以苏松常三府水灾,凡起运税粮棉布丝绢俱量改折色,存留者本色折色中半征收,各卫所屯田子粒并视灾之轻重免蠲。从巡按御史奏请。嘉靖四十年以苏松等府水灾,改折起运粮米,停征宗人府米折,京库折草布绢等银,仍留关税与各府引价事例银赈济。隆庆二年十一月以苏松常三府水灾诏改折额解禄米食粮一年[9]。

从上述资料中可以看出:官布、白粮的改折多为与灾荒有关的临时性改折,不得已而为之,仅止权宜之计,待丰年仍要补足;形成定制的改折所占比例是较小的,其对象是官布中的阔白棉布,以及白粮中供给府部等衙门的禄米,而关系到皇室内府御用的阔白三梭布和白粮仍全征本色,并无改折。

三、两役之弊病与解决之道

(一)两役之弊病

布解与北运白粮役属民收民解,是松江府的“上上役”,因此在施行之初考虑的比较周密,两役均编“有贴解银,有雇船水脚银,有起驳车脚银,有舂办折耗米,有夫船工食米”[13],并且所制定的与解运相关的细则与规定也能被较好地遵循,充役者尚能承担。随着明代中后期赋役制度的变革,加之政治的腐化与吏制的败坏,两役弊病丛生。

1.官府在解户的佥派上放富差贫

松江府三县布解一役,每年解户八名,华亭县四名,上海县三名,青浦县一名。北运白粮解户,每年五十六名,华亭二十八人,上海县一十八人,青浦县十名。解户是照地亩签差,均以大户充布解、粮解,规定官布解户 “田余二千亩、家累巨万金者承之”[6]。北运白粮的编佥田亩数虽无明确记载,但可以想见其数必不会低于前者。而在实际的佥派中,大户夤缘祈免,则以中人下户承充,往往产尽而身随之毙。大户如不幸被编佥,则雇人包揽代解[14]。官府在大役的佥派上本应对承役者验明正身,真正做到以殷实大户充役,但由于官吏的贪污腐化与不作为,使得佥派原则不能够得到真正的落实,累及中人下户来承担重役。

2.征收的不足额与解运相关费用的迟发重扣

(1)征收的不足额。首先需要指出的是官布与白粮的征收略有差别,白粮一直是以征收实物为主要形式;而官布的征收则是以明中叶为分界点,之前是征收实物布匹,之后随着役法改革,以及白银货币化的趋势,在布匹的征收形式上改为解户领价银投布行收布。在官布的征收上,由于明中叶以后,征收形式变为官府将粗、细布折算成银征收,并将价银发于解户,而后解户将银投于布行,再由布行进行采办,之后布匹交由解户运输。与最初的征收形式相比,不再是布行直接向机户收布,变成官府征收银两——解户领银投布行——布行以银易布的多层关系,征收布匹的中间环节增多,容易滋生弊端[3]。布价银往往是迟发重扣,解户得先行垫付,待买布后再给银。最后所给银两只有十之六七,甚至一半都不到[3]。由于官布征收的不足额,从而导致在实际官布的解运上,细布全解,粗布实不能全完。万历年间华亭县《免加辽饷榜谕》中提到:“粗布向以民欠解不及法,今细布之全解者存其实”,“该县计粗布缓于细布,虽编而未尽解,故其垫贴名编实欠”,以粗布所编正银和垫贴银“抵补辽饷,免其加编”[15]。在白粮的征收上,存在着白粮与漕粮的征派苦乐不均,由于漕军之争兑,总书作弊,白粮往往“专派荒区荒啚”,加之顽户不肯完纳,导致收米不足,“不能尽粮”,使得白粮不能及时起运,耽搁衍期。

(2)解运相关费用的迟发重扣。官布与白粮均编有与解运相关的费用,官布除买布价银外,又有铺垫扛解银,是在布匹起解时发与解户,用于布匹解运过程中雇船、雇人等花费,这笔银两能发放到解户手里的,比之布价银更是有限,早已被胥吏侵吞得所剩无几[10]。万历年间,将松江府阔白三梭布内改织黄丝二线、三线布,并加编银两,“御用三线细布每匹加银二钱,内府赏赍二线布,每匹加银一钱,此项每以事后编征,不入当年会计,遂多展转乾没,而小民不敢言”[1],即在细布(即阔白三梭布)改织后解户无疑负担更重,要贴补更多的银两去买布。与官布一样,白粮亦编有车船水脚银,只不过白粮解运的相关费用比官布要更高。在白粮的相关解运费用征收上,是先尽本户,“其余银两自十二月至正月即尽数一并与之”,虽有追比期限,但不能尽完。因此,“车水脚银等常苦征纳不前,或有迟误不发”,即使收齐,又要“解银至部运衙门”,银两“又不全给,半留上鞘,以待中途徐给”[6]。银两的缓发导致船帮开迟,解户经年守冻,不能如期上纳,以致赔费百倍。

3.解运上纳过程中的需索与科罚

官布是由解户自行雇募民船运载为主,有过短暂的随北运官船搭载运解,但仅行之一年,又编民运。而北运白粮的船支,则经历了由自雇民船—造红船(即官船)—自雇民船—造湖广江西式船支(即官船)—自雇民船这样一个变化过程。在解运上纳过程中,解户要面对的是层层盘剥与需索,从地方府、县,到沿途洪闸、关津,最终入京交纳,每一环节都有花费,名目繁多。

(1)装船起运前,两役解户首先要面对的是地方府、县胥吏的勒索。官布装船运载前,解户还要送到县、府验印,待验印完毕后,方能装船起运。这其中“催验布、催印布有例,催晒布、催布出境有例”,印布则“铺堂有例,茶房库房有例,书门皂快各有例,不则践踏及之布”[6]。即在解户买布之后,徒增一环节,从中又费一番周折与侵渔。因此,时人议“买布之后,县中验而印之,亦既足矣。府体尊严,公务纷冗,三县搬挑伺候,良费时日,似可不烦再印,足省一番周折”,在县验印即可,不要再增加解户的负担。而白粮征收到仓之后,则“杂费百生,粮衙是以粮长甘心愚弄,所费六七金矣”;“旋而赴领车水脚,吏书县总驾言陋规所费且至不赀[6]。”

(2)运输中,解户沿途过各洪闸、关津又不免要被留难勒掯。载有官布的船支“至临清,视等私贩,强欲盘验,哀呼祈免,则任臆而罚之,至河西务,又从而罚之,京师崇文门纳筹外,又复罚之,所携余布,以备损坏,则指为夹带,而加罚之,甚或从而没入之”。白粮船支过洪闸时要雇洪夫、闸夫与挽拽,“每过一洪用银十余两,过一闸用银五六钱,所过共三洪五十余闸,而费可知矣。”白粮解户还要被船户勒诈,“每催船价及撑驾夫价计不下二百余两”,因船中白粮乃身家所系,只能“吞身忍气曲为顺从,势不得不然也”。而最所畏者,是漕军的凌虐,其将漕船撞擦运送白粮的民船,而“民船板厚,而军船板薄,微有损伤”[6],则百般挟诈。

(3)到京上纳时,解户又面临各项打点花费,以内官的需索留难为最甚。官布交纳内库时,有“土仪银、茶果银,有库夫验布银,甚者歇家索每匹常例使用一钱四分七厘”。如布匹被拣退,就要重复解进,每匹有赔至五六钱者。弘治六年就有解户因所解布匹送库被拣出,为了完役,不得不揭债贿嘱,至费银八九千两的[10]。等布匹交纳完毕,要到各衙门挂号销号,时日耽搁,而本地方追比批回,家属已先系囹圄矣。而白粮上纳则要“五经科道七经内官,挂号三十二衙门,亦云琐矣烦矣。”有各种常例,“管门者有钱,把斛者有钱”,“每石费五钱者,甚至有一二两者”,如不能如期完纳,则“迟留有罪,违限有罪,京中之罪未偿,而府州县销批之罪又至”[6]。

(二)解决之道

针对两役在解运过程中的弊端,明代各级官员也提出相应的举措。

1.针对白粮的收米不足,万历庚戌(三十八年)华亭知县聂绍昌议,“先将北运粮长本户粮米免其兑漕,尽数除作白粮外,次将白粮正耗米与收兑漕米拈阄分派”,“于十月即阄派白粮应收区啚,派定即听粮役及早舂办,决不许漕粮借兑”。万历己未(四十七年)华亭知县章允儒痛革陋规,“亲定牌票,命各粮长俱逢十日一报完欠数,六限不完,知县亲提比足,不假手吏书衙役,以滋弊窦”。崇祯己已(二年)华亭知县郑友玄议将“派收粮米尽本名本啚本区,严比速完。”抚台批如议行[6]。经过明中后期松江府的改革,白粮的征收先尽本名本啚本区,再将白粮正耗米与收兑漕米拈阄分派,除争兑之弊,征完舂办,尽早雇船起运,不至守冻,经年不得完纳。

2.在解运期限上,崇祯己巳(二年)知府方岳贡提出官布“每春季起程者,限以八个月;四月起程者,限以十个月;五月起程者,限以对年”[6],解户就可根据布匹征收及验印的实际情况,合理安排时间。而万历庚戍(三十八年)华亭知县聂绍昌则议白粮每年十二月底之前下粮完足,正月开行,六月到京[6]。对于解过上纳中的需索与勒诈,崇祯戊辰(元年)松江府在京乡官礼科等科给事中叶有声、许誉卿,监察御史董羽宸、钱士贵、沈犹龙、马明玠,兵部王陞,工部董中行、王庭柏、朱长世、唐昌世、姚元胤等则提出官布“价必先期预给,一切不许扣除,并严禁衙门需索,有仍踵陋规者,许解户至京日赴合于衙门,揭禀其抚按监司,亦于挂号之日,面查官价有无全发有无克扣,如或短少,即行该县给足,仍各给路引一道,明开正布若干备布若干,以便津关验放,不许科罚”,白粮则在征足后,“随给夫船银两,以便雇募船支”,“每船置立红牌,不许旗军阻抑其车脚繇闸米折等银,总部官沿途给发,不许克扣,仍听合于衙门严行查访,以定本官贤否”[16]。

3.在两役收银的问题上,明末崇祯二年华亭知县郑友玄创“给串自收”之法,先行之于布解之役,由官给串单,令解户设柜自收,先收布价银,随收铺垫扛解银,买布验印起解。以解户“自收自完具领,吏书不令经手,民纳之而民收之[6]。”而后又将此法用于北运白粮役相关车脚、水脚银的征收上,将两役中至关重要的环节——银两的征收变为解户自收,官府吏书不再经手,相关费用放领营扣之弊,及衙门需索一应牌票杂费尽革。在行之有效的情况下,知府方岳贡又将此法行之上海、青浦两县,使积弊稍缓。

从上述内容可以看出:虽然官布与白粮在征收环节上各有不同,但两役存在的弊病是相似的,且在关键问题——相关解运费用的发放上都有迟发重扣的现象;针对两役的积弊,各级官吏都提出了解决的办法,特别是银两的征收上,创“给串自收”之法,取得了一定的效果;布解役与北运白粮役同为松江府的“上上役”,两者之中又北运为最重。

布解役与北运白粮役作为松江府的“上上役”,包含了从官布、白粮的征收至解运上纳的一个复杂繁难的过程。两役均是佥派解户,以民运方式上纳,都编有与解运相关的费用。随着明中后期赋役制度的变革与白银的货币化,实物税开始向货币税转变。官布与白粮的征解均经历了一个由全征本色到本、折兼征的过程,但终明一代折色征收的比重是非常小的,这是由于两者皆事关皇室内府的用度,其征解、拣选、上纳都比较严苛,并没有太多通融转圜的余地。即使遇到灾荒,也是最小限度地减免当年额度,待灾荒过后,丰年仍要补足之前所免数额。在征收上纳的过程中,两役存在的弊病是相似的。相较之下,北运则更为繁苦,因其解运的白粮数额较大,所佥派的解户人数及编征的相关解运费都要远高于官布,上纳入库又倍为艰难,被时人称为松江府最重之役。明代,松江府的布解役与北运白粮役不仅仅是力役之征,更多地体现了赋与役的结合,是重赋之下的产物,也是江南地区重赋之下重役的一个缩影。虽然明中后期的役法改革将力役折银,由官府出银雇人应役,但因布解与北运是极重之役,并没有改变两役佥派民户充役的局面。