唐代的國家典禮與軍事征伐*

2019-11-25王博

王 博

序

近年來,編纂於玄宗朝的《大唐開元禮》(後文作《開元禮》)一直是學界所關注的熱點。這部禮典的結構是經兩漢、魏晉南北朝數百年間的調整整合,逐漸發展形成的一套體系完備、體量龐大的五禮制度(吉禮、賓禮、軍禮、嘉禮、凶禮)(1)在歷次五禮制度的變遷中,尤以梁武帝天監年間編纂完成的《五禮儀注》最爲成熟。《梁書》卷二五《徐勉傳》載尚書僕射徐勉云:“五禮之職,事有繁簡,及其列畢,不得同時。《嘉禮儀注》以天監六年五月七日上尚書,……。大凡一百二十秩,一千一百七十六卷,八千一十九條。”中華書局,1973年,382頁。可見體量之巨。見梁滿倉《魏晉南北朝五禮制度考論》第三章第二節《五禮制度發展的三個階段》,社會科學文獻出版社,2009年,145頁。。雖然圍繞其行用一直存在争議,但《開元禮》對後世影響深遠則確鑿無疑(2)見池田温《〈大唐開元禮〉解説》,古典研究會《大唐開元禮附大唐郊祀録》,汲古書院,初版1972年,1981年再版。。先學們一方面試圖從禮典對前朝(自周至南北朝)的吸收沿襲及禮典的制訂、行用、影響等各方面加以理解,另一方面,也有學者選取某個具體儀式爲切入點,結合時代背景進行深入分析,如此雙管齊下,成果豐碩。但總體上來看,前者研究較爲成熟,後者則因體量龐大,至今仍有大量儀式長期被忽視。如果將前者,即對《開元禮》的整體研究比作“頭部”的話,後者的對具體儀式進行的分析則可以看作是“腳部”,那麽可以説目前對以《開元禮》研究爲代表的相關研究整體上處於一種“頭重腳輕”的失衡狀態。這使得我們對《開元禮》性質及其全貌的把握必然無法全面客觀,《開元禮》呈現的形象依舊似明非明,模糊隱約,距我們甚遠。當然,要想解明作爲唐以前禮制集大成者的《開元禮》絶非易事,但有鑑於對每個儀式進行分析探討的重要性,這也必然是接下來爲解明《開元禮》特質所要做的重要工作。本文即作爲此工作之一環,選取目前探討尚存不足的唐代軍禮中的軍事征討相關諸儀式進行探討。

對於唐代軍事征伐儀式,目前主要有楊志剛、丸橋充拓、楊蓉、高明士等先生的研究(3)楊志剛《中國禮儀制度研究》,華東師範大學出版社,2001年,426—434頁;丸橋充拓《中國古代の戰争と出征儀禮—〈禮記〉王制と〈大唐開元禮〉のあいだー》,《東洋史研究》第72卷,2013年第3號;楊蓉《隋唐軍事征伐禮儀》,國防工業出版社,2015年9月;高明士《從軍禮論隋唐皇帝親征》,《隋唐遼宋金元史論叢》第8輯,上海古籍出版社,2018年8月。後文引用諸先行觀點時,如無特别説明均來自於此。,其中,楊志剛、楊蓉先生屬於俯瞰性通論,遺憾未能深入探讨。而丸橋充拓先生則拋出了“制度化的武力”這一概念(4)丸橋自述這一概念受到路易斯氏的啓發,Lewis.M.E, Sanctioned Violence in Early China, State University of New York Press, 1990.,探討了出征儀式的思想淵源及制度化過程,認爲《開元禮》出征儀式中對天、社稷、祖廟的做法至晚形成於《禮記·王制》,即戴勝《禮記》(小戴禮記)完成的漢宣帝時期,並指出唐代出征儀式直接繼承於北魏、北齊。高明士先生則從軍禮角度對隋煬帝、唐太宗的親征進行了全新解讀和闡釋。可以説,前輩學者們已經很大程度推動了唐代征伐禮儀研究的前進,但仍有許多問題尚未解決。比如,我們該如何從《開元禮》整體去認識和把握唐代征伐禮儀?在《開元禮》的征伐禮儀中,自然需要將皇帝與大將進行差别化,這些差異體現在哪裏?原因爲何?此外,《開元禮》對“大將出征”之際,軍事統帥權的授受又是如何記載的?

正如高明士先生所指出的,有唐一代雖然玄宗、肅宗、代宗都曾發布親征詔,但真正實施了親征的也只有太宗一人而已。而“大將出征”方面,雖然次數上占據壓倒性優勢,但相關史料均是描述戰争經過的文字,幾乎没有禮制方面的介紹。介於這兩方面史料的匱乏,對《開元禮》出征儀式的分析便變得更爲重要(5)《五禮通考》卷二三八《出師》載:“蕙田案,造禰受命於祖,皆天子親征之祭,故命將别有告廟之儀,非煩瀆也,然於經不多見,惟唐宋特詳。”。筆者希望通過本文的探討,以期進一步接近《開元禮》的真實面貌。

一、 《開元禮》軍禮的性質

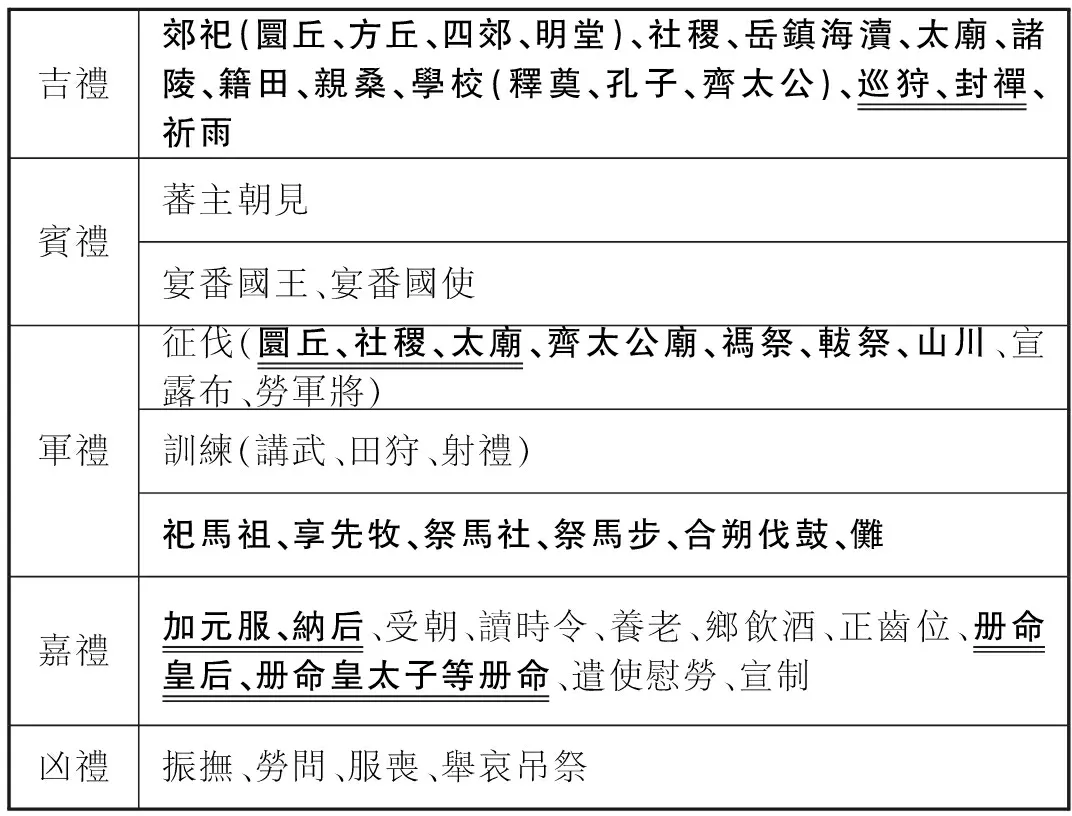

《開元禮》的整體儀式内容可大致整理如下表(標黑爲帶有祭祀性質的儀式)(6)本表於丸橋充拓氏《大唐開元禮の概観表》的基礎上作成,見丸橋充拓《魏晉南北朝隋唐時代における“軍礼”確立過程の概観》,《社會文化論集》2011年第7號。:

表1 《開元禮》諸儀式概況

從表中可以看出,五禮的内容大致可以整理如下:

吉禮: 以天地諸神爲對象的祭祀儀式羣;

賓禮: 以蕃國爲對象的外交儀式羣;

軍禮: 以軍隊爲對象進行的軍事活動儀式羣;

嘉禮: 以君臣爲對象進行的確認名分的儀式羣;

凶禮: 以自天下萬民至皇室、官僚系統爲對象進行的撫慰儀式羣(7)喪葬應也可視爲帶“撫慰”性質的儀式。。

我們可以根據儀式的性質作如下設定:

A屬性:“以神爲對象的儀式”(祭祀性儀式)。

B屬性:“以人爲對象的儀式”(世俗性儀式)。

那麽,帶著這一角度來看《開元禮》,吉禮爲祭祀所構成的儀式羣,爲A屬性。賓禮爲外交事務,凶禮爲振撫和喪葬儀式,其中幾乎没有祭祀性儀式(8)凶禮的喪葬儀式中,雖圍繞“埋葬”這一環節而對后土進行祭祀,但其在儀式中占比很小,地位和重要性較低。見《大唐開元禮(附大唐郊祀録)》卷一三九《三品以上喪之二·祭后土》,池田温解説,汲古書院,1972年。,兩者爲B屬性。軍禮中整體上多爲祭祀内容,世俗性活動占比很少,屬於AB雙重屬性。而嘉禮表面上看似乎全部是世俗性儀式,但據其儀式記載,可知在皇帝加元服、皇帝納后、册命皇后、册命皇太子這四個儀式中分别需要對圜丘、方丘、太廟進行祭祀,因此嘉禮也是AB雙重屬性。這樣看來,在《開元禮》的設定裏,軍禮是五禮之中僅次於吉禮的擁有A屬性即“以神爲對象的儀式”(祭祀性)最多的儀式羣。而且,由於軍禮中的A屬性占據了大半以上,我們據此可以認爲,至少在《開元禮》中,“祭祀”是軍禮中的絶對中心,祭祀性儀式分布於“戰時征伐”(包括親征與大將出征)及平時的“年中行事”(9)丸橋充拓氏據《開元禮》軍禮的内容,劃分爲“戰時的征伐”“定期的軍事訓練”及“平時的年中行事”三類。見丸橋充拓《唐宋變革期の軍禮と秩序》,《東洋史研究》第64卷第3號。。

值得注意的是,在“皇帝親征”之際,需要在首都先後對圜丘、社稷、太廟實施祭祀(“大將出征”的場合則只對社稷、太廟、齊太公廟進行)。圜丘、社稷、太廟分别類屬天神、地祇、人鬼(10)《舊唐書》卷四三《職官志二》云:“凡祭祀之名有四: 一曰祀天神,二曰祭地祇,三曰享人鬼,四曰釋奠於先聖先師。”中華書局,1975年,1831頁。,爲常祀,各自作爲獨立的儀式由官方於平時定期舉行。三者因爲同一個目的而分别實施的情況並不多見。我們通過梳理《開元禮》儀式發現,除“皇帝親征”外,還有如下幾個儀式:

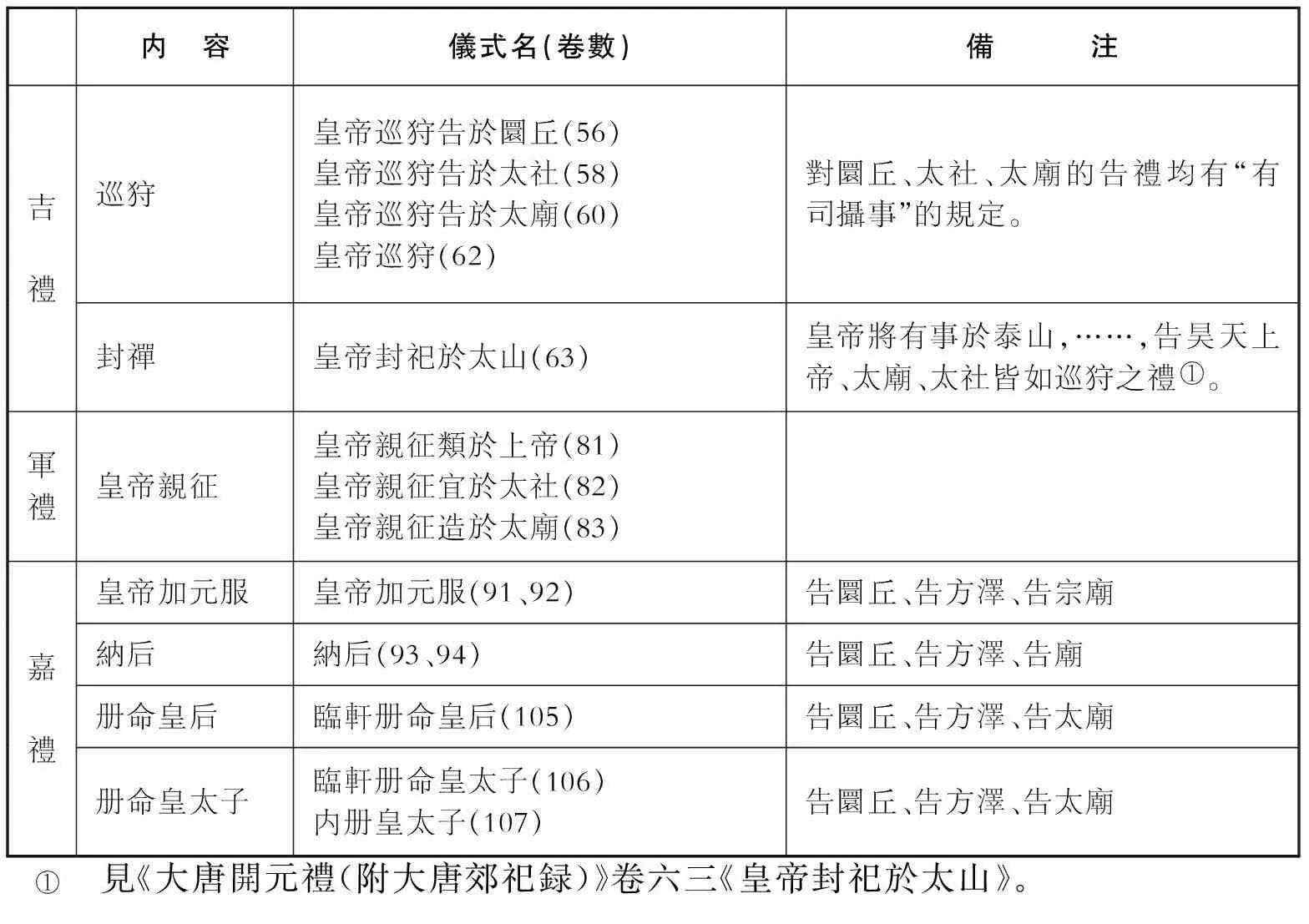

表2

從表2可以看出,吉禮中的巡狩、封禪,軍禮中的親征實施對“圜丘→社 稷→ 太廟”的祭祀,嘉禮中的皇帝加元服、納后、册命皇后、册命皇太子則實施對“圜丘→方澤→太廟”的祭祀。兩者流程一樣,都是先天神,再地祇,後人鬼,且都在涉及到國之根本的“大事”時實施。唯獨有不同之處在於所祭地祇的區别,巡狩、封禪、親征所祭地祇爲社稷,而加元服、納后、册命皇后及皇太子則所祭者爲 “方澤”。

那麽爲什麽巡狩、封禪、親征要對社稷進行祭祀呢?雖然缺乏直接的史料,但當與巡狩、封禪、親征所具有的軍事性有關。

首先,這三個行爲均需要“天子出”。天子一般不輕易出京,因爲會造成京師空虚,往往有著很大風險,需慎之又慎。如隋煬帝第二次親征高麗期間,楊玄感身處黎陽欲反逆,其謀主李密爲其出上、中、下三策,上策便是北據幽州,以斷煬帝後路(11)《隋書》卷七○《李密傳》載: 及楊玄感在黎陽,有逆謀,陰遣家僮至京師召密,令與弟玄挺等同赴黎陽。玄感舉兵而密至,玄感大喜,以爲謀主。玄感謀計於密,密曰:“愚有三計,惟公所擇。今天子出征,遠在遼外,地去幽州,懸隔千里。南有巨海之限,北有胡戎之患,中間一道理極艱危。今公擁兵,出其不意,長驅入薊,直扼其喉。前有高麗,退無歸路,不過旬月,齎糧必盡。舉麾一召,其衆自降,不戰而擒,此計之上也。”中華書局,1973年,1624—1625頁。。再如三國吴黄龍三年(231),吴主孫權欲親自征討叛臣公孫淵,大臣薛綜勸諫道(12)《三國志》卷五三《吴書八·薛綜傳》,中華書局,1982年,1253頁。:

夫帝王者,萬國之元首,天下之所繫命也。是以居則重門擊柝以戒不虞,行則清道案節以養威嚴,蓋所以存萬安之福,鎮四海之心。昔孔子疾時,托乘桴浮海之語,季由斯喜,拒以無所取才。漢元帝欲御樓船,薛廣德請刎頸以血染車。何則?水火之險至危,非帝王所宜涉也。諺曰:“千金之子,坐不垂堂。”況萬乘之尊乎?

作爲“天子出”的正當目的,無非巡狩、封禪、親征此三條而已。所以《禮記·王制》云:“王者將出,類於上帝,宜於社,造於禰。”天子外出,必載廟主、社主,所謂“用命賞於祖,弗用命則戮於社”(《尚書·甘誓》)(13)清人陳立指出此亦是言天子巡狩之禮。《白虎通疏證》卷五《三軍》載,王制曰:“王者將出,類於上帝,宜於社,造於禰。”《禮·王制》注云:“類、宜、造,皆祭名。”《春官·大祝》“六祈。一曰類,二曰造”,是也。《説文·示部》“類”作“禷”,“造”作“祰”。案此節是言天子巡守之禮,然其禮近,故亦得引之也。中華書局,1994年,203頁。。天子出,必然興師動衆,此時需要確定賞罰的規則以約束軍隊,而社主陰,陰主殺,“社”的懲罰功能是天子出,要對社稷行祭祀的原因所在,即如孔安國所曰“親祖嚴社”。

巡狩、親征、封禪與戰争的關聯尚不止於此。如關於巡狩,《通典》卷五四《巡狩》載:

天子將巡狩,類乎上帝,宜乎社,造乎禰。職方氏先戒四方諸侯曰:“各修平乃守,考乃職事,無敢不敬戒,國有大刑。”

巡狩是天子巡視治下四方的重要方式,天子通過巡狩對地方進行考核,其中如有不尊、不敬天子者,則對其動用“國之大刑”,而“國之大刑”即是指征伐(見後述)。再看封禪,封禪大禮的實施,一般而言是在天下易姓後,迎來太平盛世之際,即所謂“征伐革命,則有大功於萬物。是故王者初基,有封禪之事,蓋以其成功告於神明者也”(14)《文獻通考》卷八七《郊社考十七·封禪》,中華書局,2011年,2575頁。。换言之,封禪是經歷“征伐”流血、改朝换代後的産物(15)禮官中雖然也有和平换代亦能實施封禪的聲音,但並非主流。。也就是説,巡狩、親征、封禪隱隱之中有著如下密切聯繫,即皇帝通過巡狩來檢視國家,遇有不敬者,對其實施“國之大刑”,通過親征維護統治,然後通過封禪向天地諸神稟告天下太平。

各朝代在建國時,首要任務便是立社稷,社稷的存亡關乎王朝的存亡,以至於德宗朝李晟在收復長安後,德宗忍不住説:“天生李晟,爲社稷萬人,不爲朕也。”如此看來在實施巡狩、親征、封禪三者時,除圜丘及宗廟外,選擇祭祀社稷合乎情理。而爲何在皇帝加元服、册立皇后、册立皇太子儀式中祭祀方丘?則當是與圜丘相對應以昭告天地之用,在此不詳述。

通過梳理軍禮在整部禮典中的定位我們可以知道,軍禮是《開元禮》中僅次於吉禮的由“祭祀性儀式”所構成的儀式羣。無論是皇帝親征,亦或是大將出征,均需要通過對日常所祭祀的與軍事緊密聯繫的儀式進行再次祭祀,以期護佑。特别是“皇帝親征”時,“行天子之禮,則禮樂自天子出矣。用天子之刑,則征伐自天子出矣。諸侯豈有異心者哉!故能一德,以尊於天子也”(16)《禮記訓纂》卷五《王制第五》,中華書局,1996年,176頁。。禮樂出自天子,是天子尊嚴所繫,征伐維護天子尊嚴,而天子依靠征伐前所實施的一系列禮樂來保障征伐這一行爲的正當性和合法性、正義性,從而作爲“正義之師”師出有名,軍隊士氣也隨之高漲。

那麽,在《開元禮》中,“皇帝”和“大將”是如何被定位的呢?

二、 《開元禮》征伐儀式中的“皇帝”與“大將”

本章主要從《皇帝親征類於上帝》著手,對“皇帝”與“大將”在儀式中的關係進行分析。按照《開元禮》的記載,其核心内容爲奠玉帛及進熟兩部分,如下示(圓圈内數字爲其流程順序,分别與圖1、2數字相對應)。

纂嚴→卜日→齋戒→陳設→鑾駕出宫

奠玉帛: ① 鑾駕至大次→② 皇帝在太常博士、太常卿引導下於内壝門外受鎮圭→③ 皇帝進至版位→④ 皇帝升壇受玉(蒼璧)→⑤ 皇帝進,北面跪奠昊天上帝神座→⑥ 皇帝少退,北面再拜→⑦ 皇帝還版位。

進熟: ① 皇帝至罍洗盥手、洗爵→② 皇帝升壇→③ 皇帝至尊所,酌汎齊→④ 皇帝至於神座前跪奠爵→⑤ 皇帝稍退,北面立,太祝讀祝文,奠祝版於神 座→ ⑥ 皇帝進神座前,太祝將上尊福酒(汎齊)合置於一爵,授侍中,侍中授皇 帝→ ⑦ 皇帝跪祭酒,飲酒,奠爵。太祝從神座前取部分胙肉授司徒,司徒進皇帝,皇帝吃胙肉,飲盡福酒→⑧ 皇帝還版位→諸軍將升壇,齋郎酌山罍福酒(玄酒、清酒),軍將俱受,跪祭酒,飲酒,奠爵→齋郎從神座前取部分胙肉分别授軍將,軍將吃胙肉,飲盡福酒→軍將復位→賜胙肉於羣臣→⑨ 皇帝就望燎位,太祝進神座前取玉幣、祝版、牲體、爵酒,工人燎之→⑩ 皇帝出内壝,殿中監受鎮圭→皇帝還大次。

《皇帝親征類於上帝》儀式的參與者甚衆,包括皇帝、諸與告之官(羣官)、侍從之官應從升者(司徒、侍中、太常卿、太常博士、太祝、齋郎)、殿中監、諸軍將、諸衛令其屬、工人。有幾點值得關注:

第一,由皇帝進行奠玉帛。《新唐書》卷一一《禮樂志一》載(17)《新唐書》卷一一《禮樂志一》,中華書局,1975年,310頁。:

凡祭祀之節有六: 一曰卜日,二曰齋戒,三曰陳設,四曰省牲器,五曰奠玉帛、宗廟之晨祼,六曰進熟、饋食。

“奠玉帛”是唐代祭祀中最常見的祭祀環節(宗廟則爲晨祼和饋食)。王涇在《大唐郊祀録》中對玉帛進行了如下解釋(18)《大唐郊祀録》卷一《玉帛》,見《大唐開元禮(附大唐郊祀録)》,734頁。:

臣涇案: 《周禮·大宗伯》云,以玉作六器,以禮天地四方。以蒼璧禮天,黄琮禮地,之類是也。又《五經通義》云,禮神用圭玉者,猶臣子爲贄也。玉有五德,居於山川,精氣不匿,幽居著信,以有德君子不隱其情欲,故以玉爲質信也。

蒼璧用來禮天,黄琮禮地,是因爲蒼爲天之色,黄爲地之色故。由於玉出於山川,精氣純正,如同有德君子一般不隱藏真性情,因而能用來行禮以示“質信”。

奠玉帛的具體執行者,無疑即爲該祭祀的主導者(19)關於奠玉帛與祭祀的關係,參見Howard J.Wechsler(魏侯瑋), Offerings of Jade and Silk: Ritual and Symbol in the Legitimation of the T’ang Dynasty, Yale University Press, 1985.。池田末利先生認爲,在卜辭和金文中,對天的祭祀似乎並非專屬於王者;在此後,伴隨著周的衰微及秦的興起才逐漸演變爲王者用來誇示權威的特權性祭祀(20)池田末利《中國に於ける至上神禮儀の成立―宗教史的考察》,《日本中國學會報》第16號,1964年,1—16頁。後收入氏著《中國古代宗教史研究制度と思想》,東海大學出版會,1981年。。但在《開元禮》作爲常祀在圜丘實施的祭祀中,可以看到規定“有司攝事”的相關内容,如在《開元禮》卷五《冬至祀圜丘有司攝事》中“奠玉帛”便是由太尉來實施完成的。金子修一先生指出在唐代即便是對昊天上帝的儀式,在實際中基本也都是在皇帝於祝版上署名後,以“有司攝事”的方式進行的。但需要在儀式前由皇帝本人親筆在祝版上進行署名,以彰顯其儀式主導者的身份和立場(21)金子修一《唐代皇帝祭祀の親祭と有司攝事》,《東洋史研究》第47卷,1988年第2號,284—313頁。。在本文所探討的“親征”這樣的大事上,自然只能由皇帝本人親自實行。還需注意的是,相對於“奠玉帛”而言,在下一環節的“進熟”中,皇帝先受胙肉,其次諸軍將也一樣受胙肉(在《皇帝冬至祀圜丘》中則是先皇帝受胙肉,后太尉、最後光禄卿,依次受胙肉),與“奠玉帛”所體現的唯一性形成了鮮明對比,體現出兩者性質的差别。

第二,由皇帝本人親自酌獻,即前文“進熟”的③④(下加著重號部分)。皇帝到天帝(昊天上帝)的酒尊所,親自酌取汎齊,將之獻於昊天上帝神座,這一系列動作即爲“酌獻”。江川式部先生對唐代的“一獻”和“三獻”進行過深入探討,指出大祀、中祀實施三獻(即由三人各自酌獻一次),小祀實施一獻(由一人酌獻一次)。酌獻的執行者即祭祀的實際主導者(有司攝事則是代替皇帝行事)(22)江川式部《唐朝祭祀における三獻》,《駿台史學》第129號,2006年12月,21—51頁。。

第三,祝文宣讀於皇帝跪奠爵之後。《唐六典》卷一四《太常寺》對於太祝的職掌云(23)《唐六典》卷一四《太常寺》,中華書局,1992年,397頁。:

太祝掌出納神主於太廟之九室,而奉享薦禘祫之儀。凡國有大祭祀,凡郊廟之祝版,先進取署,乃送祠所。將事,則跪讀祝文,以信於神。禮成而焚之。

所謂“以信於神”,意在向神表明心意和目的。關於祝文内容,《開元禮》載“祝文臨時撰”,雖然史書中未見有唐代“皇帝親征”儀式上的祝文内容,但如以《皇帝冬至祀圜丘》爲參考,即爲:“A維某年歲次月朔日,B子嗣天子臣某,敢昭告於昊天上帝: C大明南至,長晷初升,萬物權輿,六氣資始,式遵彝典,D慎修禮物,敬以玉帛犧齊,粢盛庶品,備兹禋燎,祗薦潔誠,E高祖神堯皇帝配神作主。”祝文讀來頗類似於一封送禮品的書信,A是於開頭表明具體日期,B則表明發信人及收信人,C開始正式進入書信的正文,説明事由及目的,D表達以虔誠的心備下的禮物,E則説明配享神靈“作主”。《開元禮》卷八三《皇帝親征造於太廟》對於祝文記載道:“其祝文臨時撰,告以親征之意。”可見,對於昊天上帝的祝文也當類似。金子修一先生對祝文中皇帝的自稱進行過考察,指出皇帝在對天地諸神祭祀時以“天子”自稱,對祖先及其他人格神則用“皇帝”。而且,皇帝(天子)臣某、皇帝(天子)某、皇帝(天子)這三種自稱基本上與大祀、中祀、小祀分别相對應(24)金子修一《中國古代皇帝祭祀の研究》第一部第一章,岩波書店,2006年,9頁。。在親征之際,皇帝以“子嗣天子臣某”的身份向昊天上帝發起玉帛(禮物)及祝文(書信)從而表達希望得到庇護的願望。

第四,福酒來自於皇帝。在經過了奠玉帛、酌獻以及“宣讀祝文”之後,之前擺放好的酒便因神明的感應而成爲了“福酒”。由太祝從各上尊中取明水,注入一個爵内,皇帝飲用,此爲“飲福”。雖然此後,諸軍將亦登壇飲福酒,但這一福酒是因皇帝的禱告而産生的,表明天神賜福是昊天上帝對於“子嗣天子臣某”的回饋,諸軍將因伴隨其一起出征而得飲福酒。而且即便如此,《開元禮》中爲了體現兩者的身份差别,無論是福酒的容器,還是酒的内容,都進行了差别化設定,皇帝爲上尊,諸軍將爲山罍,皇帝所飲爲明水,將軍則爲玄酒及清酒(25)關於將軍所飲玄酒與清酒,《開元禮》該儀式載:“山罍二,一實玄酒爲上,一實清酒次之。”可見存在地位高低之分,應該是諸軍將中最高級别者飲玄酒,次級别者飲清酒,但具體待考。,可見即便同爲飲福,皇帝與諸軍將也存在著質的差别。

當然,皇帝與諸軍將的差别不僅於此,比如,皇帝升壇自南階,諸軍將則與祭祀的工作人員一樣自東階。爲皇帝作前導的是太常寺禮學知識豐富的太常博士以及太常寺最高長官太常寺卿,爲皇帝作協助的是司徒、侍中,而諸軍將則是在低級别的謁者、齋郎的引導下飲福等等,種種細節無一不時刻提醒著在場的所有人,皇帝的特殊身份。

總的來看,在《皇帝親征類於上帝》儀式中,皇帝是這一體現政治、軍事地位大舞臺的絶對主角。通過禮儀制度中的奠玉帛→酌獻→祝文,“向天神昊天上帝的親筆署名書信”這種與昊天上帝的直接對話以産生福酒。向在場的全體人員通過這一目所能見的具體行動彰顯其作爲“子嗣天子臣某”的特殊身份,以及因此而受到至高神昊天上帝庇佑的自信來源。值得注意的是,在諸軍將飲福酒後,在場的文武百官都獲得“賜胙肉”的待遇,王朝統治階層藉此達到了一種戰前的高度融合和密切和諧。即便是作爲最高統帥親征,皇帝的地位也無疑是神聖與超然的,體現出其獨一無二的至高軍事統帥權。

那麽,對於如此重要的軍權授受問題,《開元禮》中又是如何記載的呢。

三、 關於《開元禮》中軍事統帥權的臨時授予記載

如前所述,“戰時征伐”在《開元禮》中被分爲親征與大將出征兩種場合,即

親征:

皇帝親征類於上帝、皇帝親征宜於太社、皇帝親征造於太廟、皇帝親征禡於所征之地、親征及巡狩郊祀有司軷於國門、親征及巡狩告所過山川、平蕩賊寇宣露布、遣使勞軍將。

出征:

制遣大將有司宜於太社、制遣大將出征告於太廟、制遣大將出征有司告於齊太公廟。

親征的諸儀式被冠以“皇帝親征……”或“親征……”,而大將出征的諸儀式則被冠以“制遣大將出征有司……”命名。“制遣”表明了大將出征是“受制”且“被派遣”而出的,體現出大將的軍隊統帥權限來源於皇帝,大將只是代理行事。先來看史料中關於授予“軍隊統帥權”的相關記載。

《通典》卷七六《命將出征》載:

(漢) 高帝初爲漢王,都漢中。將還定三秦,擇良日,齋戒,設壇場,具禮,拜韓信爲大將軍。部署諸將,東出陳倉,收秦地。

高祖劉邦作爲漢王時,擇取良日,依照禮儀拜韓信爲大將軍,令其統領收秦地。

其後又載:

魏故事,遣將出征,符節郎授節鉞,跪而推轂。

曹魏在遣將出征時,由符節郎向大將授予象征軍事統帥權的節鉞,“跪而推轂”是將載有節鉞的車推出,以表示自出門之後軍事皆由大將部署,這一動作依照慣例應當是由大將本人進行。

此後,西晉荀顗在制訂新禮時規定:

其後荀顗等所定新禮,遣將,御臨軒,尚書受節鉞,依古兵書跪而推轂之義也。

從文字中無法確定是否由皇帝本人親自授予節鉞,但至少可以確定皇帝親臨現場(26)《晉書》卷二一《禮儀志下》,中華書局,1974年,662頁。。

在《隋書》卷八《禮儀志三》中分别記載了北齊、北周、隋在派遣大將出征時,對大將授予軍隊統帥權、給予其生殺予奪權限的過程,如下:

【北齊】

後齊命將出征,則太卜詣太廟,灼靈龜,授鼓旗於廟。皇帝陳法駕,服袞冕,至廟,拜於太祖。徧告訖,降就中階,引上將,操鉞授柯,曰:“從此上至天,將軍制之。”又操斧授柯,曰:“從此下至泉,將軍制之。”將軍既受斧鉞,對曰:“國不可從外理,軍不可從中制。臣既受命,有鼓旗斧鉞之威,願假一言之命於臣。”帝曰:“苟利社稷,將軍裁之。”將軍就車,載斧鉞而出。皇帝推轂度閫,曰:“從此以外,將軍制之。”(27)《隋書》卷八《禮儀志三》,163頁。

北齊命將出征前,軍隊統帥權的授予通過鼓旗、斧鉞完成。鼓旗是軍中用來指揮戰争的工具,斧鉞則象征刑罰(28)《淮南鴻烈集解》卷一五《兵略訓》有幾乎相同的内容。載: 凡國有難,君自宫召將,詔之曰:“社稷之命在將軍,即今國有難,願請子將而應之。”將軍受命,乃令祝史太卜齋宿三日,之太廟,鑽靈龜,卜吉日,以受鼓旗。君入廟門,西面而立;將入廟門,趍至堂下,北面而立。主親操鉞,持頭,授將軍其柄,曰:“從此上至天者,將軍制之。”復操斧,持頭,授將軍其柄,曰:“從此下至淵者,將軍制之。”將已受斧鉞,答曰:“國不可從外治也,軍不可從中御也。二心不可以事君,疑志不可以應敵。臣既以受制於前矣,鼓旗斧鉞之威,臣無還請,願君亦以垂一言之命於臣也。”《淮南鴻烈集解》卷一五《兵略訓》,中華書局,1997年,518頁。。關於斧鉞,《國語·魯語》有:

大刑用甲兵,其次用斧鉞。中刑用刀鋸,其次用鑽笮。薄刑用鞭扑,以威民也。大者陳之原野,小者致之市朝。

當臣子有大逆時,則披甲聚兵誅伐,而斧鉞則是對軍中犯罪的將士所進行刑罰的道具,甲兵與斧鉞作爲大刑應用於原野(29)徐元誥《國語集解·魯語上第四》,中華書局,2002年,152頁。。《隋書》中專門提到授予斧鉞時用了“授柯”,是爲表明北齊皇帝手握斧鉞的斧柄而授。没有斧柄的斧鉞則爲無用(30)《全唐文》卷三五崔致遠《謝就加侍中兼實封狀》云:“遂蒙改易兵權,分張榷課。雖值盤根錯節,其如有斧無柯。安邦之計策何成,富國之機謀莫就。”中華書局,1982年,10771頁。。最後皇帝將載有斧鉞的車推出太廟郭門,至此宗廟之外的天上地下都由“將軍制之”,完成了絶對權力的臨時交付。在北齊,是皇帝親手授受,而且較西晉似乎更爲整備。再來看北周:

【北周】

明帝武成元年,吐谷渾寇邊。帝常服乘馬,遣大司馬賀蘭祥於太祖之廟,司憲奉鉞,進授大將。大將拜受,以授從者。禮畢,出受甲兵。(31)《隋書》卷八《禮儀志三》,163頁。

明帝朝武成元年(559),吐谷渾從西面入侵,明帝遣名將大司馬賀蘭祥率軍應對,在授予軍權的儀式中,賀蘭祥於太祖之廟從負責刑罰、處置犯罪的司憲手中接過鉞,禮畢出門接管披甲聚集的軍隊。相較北齊而言,北周的程序則要簡單許多。再來看隋的情況:

【隋】

隋制,皇太子親戎,及大將出師,則以豭肫一釁鼓,皆吿社廟。受斧鉞訖,不得反宿於家。開皇八年,晉王廣將伐陳,内史令李德林攝太尉,吿於太祖廟。禮畢,又命有司宜於太社。(32)《隋書》卷八《禮儀志三》,163頁。

依照隋制,皇太子或大將出征,在太社、太廟行告禮,受斧鉞。之所以“不得反宿於家”,當是由於受命後的大將已非“私”的身份,而是皇帝在外的全權代理人。開皇八年(588),晉王楊廣征伐陳國,由内史令李德林攝太尉代替出征伐陳的晉王楊廣告於太祖廟。事實上,隨後李德林因有疾,並未追隨晉王出征,而是在文帝楊堅身邊隨侍。在太祖廟告祭者的人選方面,自然只有文帝才有資格決定,結合文帝在從同州回京途中鞭指陳的方向對李德林許下的重諾“待平陳訖,會以七寶裝嚴公,使自山東無及之者”來看,李德林所獻平陳策應該頗得文帝贊許,並專門將之交付給晉王楊廣。李德林得以出任在太祖廟的告祭者,當是由於此故(33)《隋書》卷四三《李德林傳》載: 德林自隋有天下,每贊平陳之計。八年,車駕幸同州,德林以疾不從。敕書追之,書後御筆注云:“伐陳事意,宜自隨也。”時高熲因使入京,上語熲曰:“德林若患未堪行,宜自至宅取其方略。”高祖以之付晉王廣。後從駕還,在塗中,高祖以馬鞭南指云:“待平陳訖,會以七寶裝嚴公,使自山東無及之者。”及陳平,授柱國、郡公,實封八百户,賞物三千段。晉王廣已宣敕訖,有人説高熲曰:“天子畫策,晉王及諸將戮力之所致也。今乃歸功於李德林,諸將必當憤惋,且後世觀公有若虚行。”熲入言之,高祖乃止。1206—1207頁。。或許原本文帝擬遣李德林隨晉王楊廣出征才令其告祭並受斧鉞,但因其有疾而未能成行,因史料有限,只能暫作此推測。值得注意的是,雖然在這段關於隋命將出征的文字中,一開頭就記載了隋制在“告社廟”中受斧鉞。但從開皇八年李德林代晉王楊廣告廟過程中並看不到有關斧鉞授予的内容。因此,有三種可能,一是隋實際上並未在告廟儀式中授予斧鉞,二是史料中忽略了隋在告廟儀式中對授予斧鉞環節的記載,三是在李德林告廟的同時,晉王楊廣在其他場合被授予了節鉞。中村裕一先生曾指出,在《開元禮》“制遣大將有司宜於太社、制遣大將出征告於太廟、制遣大將出征有司告於齊太公廟”三個儀式中,首先皇帝不親臨,其次未有“斧鉞”(據中村氏考察爲“旌節”)的授受環節(34)中村先生結合日本《養老軍防令》中對節刀的義解,認爲唐代的“斧鉞”只是一種兵器,真實授予的應該是“旌節”。詳見中村裕一《唐公式令·露布式の研究(二)》,《大手前女子大學論集》(9),1975年,132—179頁。。而按照《唐六典》卷八《門下省》符寶郎條的記載(35)《唐六典》卷八《門下省》,254頁。:

旌節之制,命大將帥及遣使於四方,則請而假之,旌以專賞,節以專殺。

如果按照前朝慣例的話,在告廟過程中,應該由皇帝本人或符寶郎(也有可能是掌管刑獄的大理寺卿)對大將進行軍權授予。《通典》卷二四《職官六·殿中侍御史》的一條記載值得關注:

隋末亦遣御史監軍。垂拱三年十一月,鳳閣侍郎韋方質奏言:“舊制有御史監軍,今未差遣,恐虧失節度。”武太后曰:“將出師,君授之以斧鉞,閫外之事皆使裁之。始聞比來御史監軍,乃有控制,軍中大小之事,皆須承稟,非所以委專征也。以卑制尊,理便不可。”不許。(36)《通典》卷二四《職官六》,中華書局,1988年,675頁。

對於鳳閣侍郎韋方質擔憂若不差遣御史監軍同赴前線,則恐怕對軍隊有失節度的看法,武太后指出了違背“專征”之道。從中可以確認唐代存在有“君授斧鉞”的做法。對於將在外對軍隊的絶對控制權,陸贄也在《論緣邊守備事宜狀》中説(37)《舊唐書》卷一三九《陸贄傳》,3814—3815頁。又見於《陸贄集》卷一九《論緣邊守備事宜狀》,中華書局,2006年,624—627頁。:

是以古之遣將帥者,君親推轂而命之曰:“自閫以外,將軍裁之。”又賜鈇鉞,示令專斷。故軍容不入國,國容不入軍,將在軍,君命有所不受。誠謂機宜不可以遠決,號令不可以兩從,未有委任不專,而望其克敵成功者也。自頃邊軍去就,裁斷多出宸衷,選置戎臣,先求易制,多其部以分其力,輕其任以弱其心,雖有所懲,亦有所失。遂令分閫責成之義廢,死綏任咎之志衰,一則聽命,二亦聽命,爽於軍情亦聽命,乖於事宜亦聽命。若所置將帥,必取於承順無違,則如斯可矣;若有意平凶靖難,則不可。夫兩境相接,兩軍相持,事機之來,間不容息,蓄謀而俟,猶恐失之,臨時始謀,固已疏矣。況乎千里之遠,九重之深,陳述之難明,聽覽之不一,欲其事無遺策,雖聖者亦有所不能焉。設使謀慮能周,其如權變無及!戎虜馳突,迅如風飇,驛書上聞,旬月方報。守土者以兵寡不敢抗敵,分鎮者以無詔不肯出師,逗留之間,寇已奔逼,托於救援未至,各且閉壘自全。牧馬屯牛,鞠爲椎剽;穡夫樵婦,罄作俘囚。雖詔諸鎮發兵,唯以虚聲應援,互相瞻顧,莫敢遮邀,賊既縱掠退歸,此乃陳功吿捷。其敗喪則減百而爲一,其捃獲則張百而成千。將帥既幸於總制在朝,不憂於罪累;陛下又以爲大權由己,不究事情。用師若斯,可謂機失於遥制矣。

按照陸贄的説法,賜予將帥斧鉞也就意味著予以其專權,所謂“將在外,君命有所不受”,號令不一則難以克敵。如果皇帝本人對出征軍隊進行遥控指揮,一方面,皇帝没有親臨第一線,所聽到的戰況、戰報來源不一,很難保證真假,如此也就無法確保皇帝決斷的客觀性、準確性。而且前線戰況瞬息萬變,通過驛書上報花費時日久遠,如有對我方有利的戰機但我軍由於没有皇帝命令而不敢出動,就會導致貽誤。何況將帥在外,想到決斷權在皇帝手中,戰勝戰敗均與其無關,必然會導致缺乏責任心。所以最高統治權的授予體現了疑人不用,用人不疑的精神。可以説,是否授予將帥在外的權力,授予的程度多少是決定戰争成敗的基礎和重要環節(38)《通典》卷一四八《兵一·論將》載: 漢文帝時,匈奴大入朝那,殺北地都尉卬。帝以問馮唐:“安得廉頗、李牧爲將也?”唐對曰:“臣聞上古王者之遣將也,跪而推轂,曰:‘閫以内者,寡人制之;閫以外者,將軍制之。軍功爵賞,皆決於外,歸而奏之。’此非虚言也。臣大父言,李牧之爲趙將居邊,軍市之租皆自用饗士,賞賜決於外,不從中御也。委任而責成功,故李牧乃得盡其智能,選車千三百乘,彀騎萬三千疋,百金之士十萬,是以北逐單于,破東胡,滅澹林,西抑强秦,南支韓、魏。”3796—3797頁。。

如此看來,在唐代,有不少有識之士都認識到了戰争中軍權授予的重要性。因此上述三個推測中,第一個可能性不大,可以予以排除。而再結合上一章對“皇帝”和“大將”在軍禮上的差異化分析來看,皇帝在政治、軍隊上的權力是至高無上的,《開元禮》正是這樣一部凸顯皇帝作爲天子,在人間至高性的一部國家禮典。很可能禮官們在修訂《開元禮》之時出於謹慎考慮,刻意不將“軍權授予”加以禮典化,從而對其予以了記載上的省略(或曰删除)。而這一做法很可能便來自於隋開皇八年。只是由於史料較少,目前只能暫作如此推測。

結語

本文探討了《開元禮》中軍禮的特質,指出其是由祭祀性儀式和世俗性儀式所構成的雙重性質的儀式羣。通過這一設定,作爲常祀的人神和諧關係於戰時得到了再次確認和認證,從而達到彰顯皇帝執政合法性、征伐正當性的目的,同時極大地鼓舞了軍將們的士氣。在征伐儀式中,通過奠玉帛→酌獻→祝文等環節,體現了皇帝於政治、軍事的絶對統治權,隨軍大將只是作爲協從關係追隨出征。與這一設定密切相關的便是《開元禮》在大將出征的告廟、告社中特意省略及删除了“軍權授予”這一環節,以確保皇帝在軍權的至高性和唯一性。這一做法也影響到了北宋初期的《太常因革禮》,直到《政和五禮新儀》中才在“命將出征儀”中的“造廟”“宜社”環節之前重新增加了對於軍權授受的“受旌節”儀式(39)從中也折射出“受旌節”與“告廟社”的分離。。