中药灌肠和肠息肉切除后复发率相关性研究※

2019-11-09于晓雯欧阳俊韩春霞吴德峰秦玉成

席 彪 陈 璇 于晓雯 欧阳俊 韩春霞 吴德峰 秦玉成

(南京中医药大学镇江附属医院·镇江市中医院脾胃病科,江苏 镇江 212003)

肠息肉和大肠癌发生存在着密切关系,多发于直-乙状结肠,和大肠癌的多发位置十分相似,故有效治疗大肠息肉对预防肠癌意义重大。腺瘤性肠息肉易发生癌变,通常采取内镜下电凝电切术将其摘除。但术后随访发现其复发率最高达60%[1-3],本次研究,主要对本院于2012 年3 月—2015 年12 月行肠息肉内镜下切除的158 例患者进行对比研究分析,旨在分析中药干预对肠息肉镜下切除患者复发率的影响,并有效控制术后复发率。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院于2012 年3 月—2015 年12 月行肠息肉镜下切除的158 例患者作为研究对象,将符合以上条件患者根据不同的治疗方案分2 组,各79 例。对照组男41 例,女38 例;年龄15~75 岁,平均年龄56.48 岁;按息肉部位分为直肠40 例,乙状结肠39 例;按大小分为息肉<1.0 cm,42 例,息肉>1.0 cm,37 例;按形态分为广基48 例、带蒂31 例;按组织类型分为炎性增生性36 例,腺瘤性43 例。研究组男39 例,女40 例;年龄15~75 岁,平均年龄56.58 岁;按息肉部位分为直肠38 例,乙状结肠41 例;按大小分为息肉<1.0 cm,40 例,息肉>1.0 cm,39 例;按形态分为炎性增生性35 例,腺瘤性44 例。2 组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 纳入标准(1)第一次肠息肉切除需在我院进行;(2)所有入选患者均经本人同意并签署知情同意书;(3)肠息肉经病理学证实不属于恶性病变者;(4)肠息肉术后需在我院进行定期复查的患者。

1.3 排除标准 具有严重基础疾病如:糖尿病患者、严重心,肺等疾病的患者不在研究范围之内。

1.4 治疗方法2 组患者均经门诊肠镜检查、病理确诊后,择期进行肠息肉镜下切除术,术前完成心电图、血常规、艾滋病、乙肝六项等常规检查并提前做好相关手术准备。开展手术时,指导患者呈左侧卧位,双腿屈曲于胸前,充分暴露肛门,遮蔽隐蔽处,将电极贴在患者的大腿上,待麻醉起效后,慢慢入镜,再结肠镜的观察下完成息肉切除。研究组在此基础上进行中药保留灌肠,其药物组成为未陈皮10 g,砂仁3 g,川芎10 g,黄连3 g,紫草15 g,金银花10 g,当归10 g,白及15 g,丹参10 g,乌梅10 g。均加入200 mL 水进行煎煮,取汁100 mL,每天晚上在睡前进行保留灌肠1 次,保留2 h 以上,连续灌肠2 周。

1.5 观察指标 对比分析2 组患者术后半年、1 年、2 年、3 年内的复发率。

1.6 统计学方法 数据采用SPSS 19.0 统计软件进行分析,计数资料率(%)表示行卡方检验,检验标准α<0.05。

2 结果

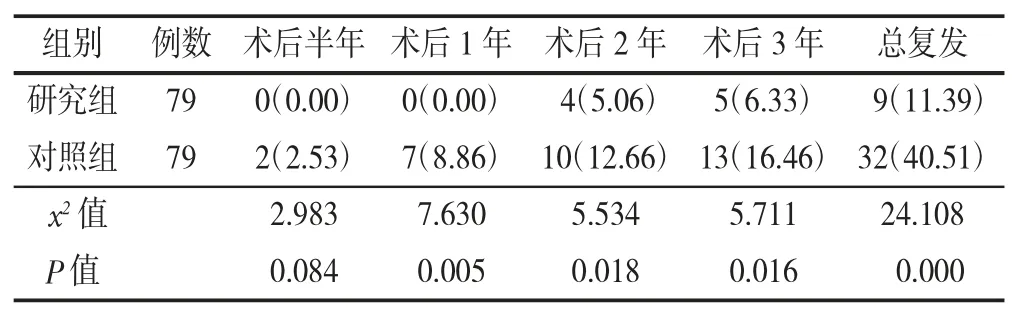

研究组患者术后半年、术后1 年均无复发,术后2 年4 例复发、术后3 年5 例复发;对照组患者术后半年有2 例复发、术后1 年7 例复发、术后2 年10 例复发、术后3年13 例复发。研究组的总复发率(11.39%)显著低于对照组(40.51%),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 复发情况对比[例(%)]

3 讨论

大肠息肉是临床常见病多发病,是一类因肠黏膜细胞异常生长而形成的隆起型病变的总称,该疾病的发生率与年龄成正比。年龄越大其发生率越大,主要发生于男性群体。息肉主要分为腺瘤性、炎症性,主要以直肠息肉和结肠息肉为主[4]。特别是较大的,多发性的腺瘤样息肉己成为公认的癌前病变,发生癌变的机率非常大。该疾病的病因包括炎症、病毒感染、高龄、胚胎异常、不良生活习惯、遗传因素等,其临床表现为腹痛、腹胀、腹泻、便秘、血便等消化道表现,但以上症状缺乏明显的特异性而常常被忽视,所以往往到腹痛,腹泻,甚至便血等症状加重就诊时息肉己经发生恶变,结肠镜的检查是发现、诊断肠息肉的主要手段。症状的产生往往与大肠黏膜炎性病变有关,而不良刺激及肠道炎症又能诱发大肠黏膜异常增生,随着这些不良刺激的持续存在,炎症的不断加重、息肉体积的不断增大及黏膜表面持续糜烂,在肠道不停地蠕动和肠道内容物持续刺激下可引起大便潜血阳性,甚至便血,故此类症状具有一定的警示作用。大肠息肉的发生、发展都会伴随或轻或重的肠道充血水肿,导致大肠黏膜血管通透性增加,各类炎性细胞浸润、渗出,诱导大量腺体及黏膜上皮细胞反应性再增生,最终发展为息肉。目前,大肠息肉的发病机制尚不明确,但在分子遗传学领域中仍有所进展,研究表明肠干细胞生物学功能异常会使大肠上皮细胞失去正常调控,导致细胞的过度增殖分化与调亡机制的失效,这是大肠息肉形成的基础。另外,当息肉中癌基因出现异常激活并且抑癌基因失活,可向大肠癌进展,多基因的参与,其中凋亡细胞能力减弱在大肠微腺瘤等癌变过程中起决定性作用[5]。对于该疾病临床上多采用微创治疗、手术治疗、药物治疗等多种治疗方案。其微创治疗是指在内镜下针对手术指征的息肉进行切除,并将其标本送至病理检查[6]。Cappell 等[7]的研究结果均证实内镜检出、摘除腺瘤可使结肠癌的发生减少76%~90%。但大量临床经验表示,行肠息肉镜下切除术后,病情复发率较高,会延缓患者的康复速度,不利于患者术后正常地工作和学习。

肠息肉属于中医学“息肉痔”范畴,大肠息肉“息肉”一词最早见于《灵枢·水胀》:“寒气客于肠外,与卫气相搏,气不得荣,因有所系,癖而内著,恶气乃起,息肉乃生”。常因过食“肥甘厚腻之品”,或因情志不畅,致使湿热内积,气滞血瘀,日久导致痰浊瘀阻,酿成息肉。目前中医药管理局肠息肉诊断标准将本病证型分为湿热内蕴、气滞血瘀和脾胃虚弱3 型,但从临床实际来看,前两型占大多数,湿热内蕴患者往往伴有大便黏滞不爽,时有溏稀,脘腹痞满疼痛,口干、口苦等症状;湿热之邪邪留滞体内,与浊气相合,下注肠道,结而成息肉;湿热蕴结肠道,大肠传导失司则大便黏滞不爽,时有溏稀,湿热阻滞气机,气机不畅则脘腹痞满,不通则痛故腹痛;湿热伤津耗液则口干、口苦;其次以上患者往往伴有不同程度的脾胃虚弱,脾胃虚弱则水湿运化失常,湿邪内生,聚而成痰,久而结于肠道为息肉;气滞血瘀者的形成不是单有气滞血瘀这两因素形成,而是结合其他病理因素形成,还可能往往伴随着其他证型相互作用而形成。上述3 种证型皆有虚实之间相互转化,所以在平时生活中顾护脾胃非常重要。本研究中主要使用自拟方进行保留灌肠,其成分中的乌梅收湿敛疮;黄连、紫草、川芎、当归、丹参和金银花可清热解毒、活血化瘀;白及可消肿生肌、收敛止血;陈皮、砂仁行气化湿。该汤剂中的多味药均有较强的抗炎作用,多研究资料表示,白及、紫草均可促进创面快速愈合[8]。总体来说,该药方具有祛腐化瘀、清热解毒,理气化痰的功效。本研究中,对照组予以手术切除治疗,研究组予以手术切除治疗+中药干预治疗,结果表明,研究组的总复发率(11.39%)显著低于对照组(40.51%)(P<0.05)。提示中药干预治疗显著增强了手术切除疗效,尤其是术后近期疗效较好,术后随访术后2 年、第3 年可复发例数、但复发率极低,远比单独使用手术切除治疗的临床效果更好,可帮助患者获取良好的预后,促进患者快速恢复健康,对有效治疗肠息肉患者意义重大。

综上所述,对行肠息肉镜下切除的患者采取中药干预治疗,诸多药物联合应用,可增强其药物疗效,有效降低术后复发率,疗效显著,值得大力推广。本研究样本数量偏少,在今后的研究中应进行大样本、多中心临床试验以取得更为真实的研究结果,为预防大肠息肉的发生、复发等提供更为严谨的客观证据。