单胎臀位实施外倒转术纠正胎位的临床应用价值分析

2019-10-15肖庆雪

肖庆雪

臀位是孕妇生产中最常见的一种异常胎位,占足月分娩的3%~4%。目前,随着剖宫产率的提高及剖宫产后并发症的高发性,降低剖宫产率成为当前研究的重点[1]。有研究显示[2],降低臀位发生率,有效实施外倒转术纠正胎位,可降低剖宫产率。基于此,本文以本院80例自愿接受外倒转术纠正胎位孕妇作为研究对象,分析单胎臀位实施外倒转术纠正胎位的临床应用价值,现将结果整理报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次研究以2018年4~12月本院妇产科收入的180例足月单胎臀位孕妇为对象,所有孕妇均符合足月单胎臀位的标准,并经B超证实。排除标准:①产前出血、前置胎盘者;②多胎妊娠者;③胎膜早破者;④子宫畸形者;⑤患严重并发症者等。按照孕妇是否接受外倒转术纠正胎位将其分为对照组(100例)和观察组(80例)。对照组孕妇年龄21~33岁,平均年龄(26.6±4.1)岁;初产妇55例,经产妇45例。观察组孕妇年龄21~34岁,平均年龄(26.8±3.8)岁;初产妇45例,经产妇35例。两组孕妇的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组孕妇不接受外倒转术纠正胎位,不做任何处理;观察组孕妇自愿接受外倒转术纠正胎位,内容如下。

1.2.1 手术方法 ①术前进行B超胎心检测,确定胎方位、胎盘位置。在硬外膜麻醉后,对孕妇实施静脉滴注硫酸特布他林(0.25%)1 ml/min,以此抑制宫缩。②根据胎儿方位,孕妇取左侧或右侧卧位,角度为15°,两腿保持屈曲,头低臀略高,并且放松松腹壁,待麻醉与无宫缩后,实施B超引导下外倒转术。在操作过程中,由2个人配和操作,其中一人双手插入先露部的下方,稍用力将先露部轻轻托出盆腔,并将臀部向胎背方向轻轻上推;另一个人则扶持胎头成俯屈状,沿着胎儿腹侧,将胎头向骨盆入口轻轻推移。一人下推胎头,另一人则上推胎臀,待确诊胎儿头位转至头位后,手术结束。③外倒转术结束后要持续监测胎心1 h。

1.2.2 注意事项 ①术前:禁食4~6 h,并在操作前注意无刺激胎心监护(NST)反应型,做好操作前的抢救准备[3]。②术中:注意孕妇的体位,并在手术过程中用B超监测胎心,若发现异常需即刻停止操作,实施宫内复苏,待孕妇胎儿胎心正常后继续进行;手术时间≤10 min。③术后:送孕妇回病房,用B超再次确定胎位,看是否存在脐带先露等情况。④孕妇在术后住院2 d后,进行B超复查,待一切正常后可出院,门诊继续定期产检。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组孕妇臀围矫正(分娩时头位)、分娩方式(阴道分娩、剖宫产)及并发症(胎膜早破、胎盘早剥、脐带脱垂、新生儿窒息)发生情况,并分析比较观察组不同孕次孕妇外倒转成功情况及其分娩方式。外倒转术成功判定标准:以B超监测为准,分娩时仍为头位表示倒转成功。

1.4 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

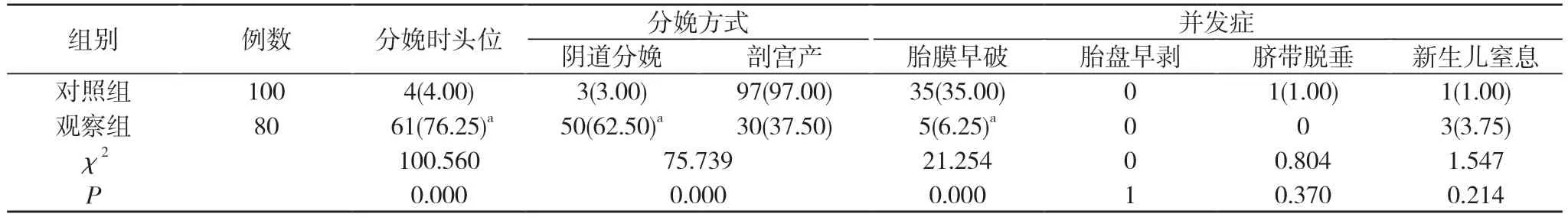

2.1 两组孕妇臀围矫正、分娩方式及并发症发生情况比较两组孕妇的胎盘早剥率、脐带脱垂率及新生儿窒息率比较差异均无统计学意义(P>0.05);而观察组孕妇的分娩时头位占比76.25%、阴道分娩率62.50%均高于对照组的4.00%、3.00%,胎膜早破率6.25%低于对照组的35.00%,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

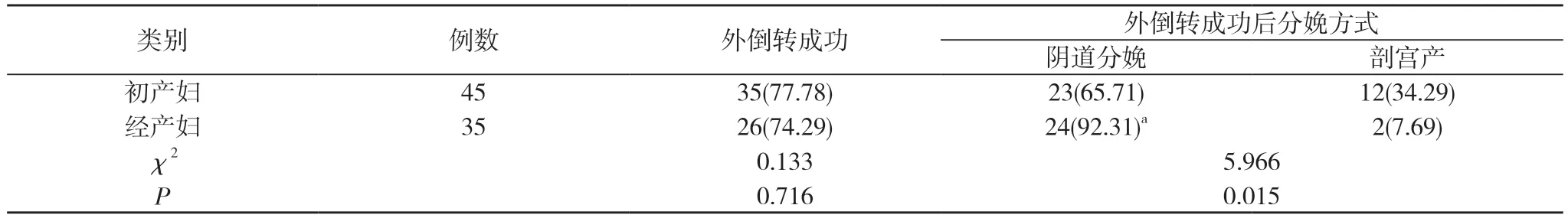

2.2 观察组不同孕次孕妇外倒转成功情况及其分娩方式比较 观察组中45例初产妇的外倒转成功率77.78%与35例经产妇的74.29%比较,差异无统计学意义(P>0.05);但外倒转成功经产妇的阴道分娩率92.31%显著高于初产妇的65.71%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组孕妇臀围矫正、分娩方式及并发症发生情况比较 [n(%)]

表2 观察组不同孕次孕妇外倒转成功情况及分娩方式比较 [n(%)]

3 讨论

本次研究结果显示,两组孕妇的胎盘早剥率、脐带脱垂率及新生儿窒息率比较差异均无统计学意义(P>0.05);而观察组孕妇的分娩时头位占比76.25%、阴道分娩率62.50%均高于对照组的4.00%、3.00%,胎膜早破率6.25%低于对照组的35.00%,差异均具有统计学意义(P<0.05)。观察组中45例初产妇的外倒转成功率77.78%与35例经产妇的74.29%比较,差异无统计学意义(P>0.05);但外倒转成功经产妇的阴道分娩率92.31%显著高于初产妇的65.71%,差异具有统计学意义(P<0.05)。这与相关学者[4-9]的研究结果基本一致。

综上所述,单胎臀位实施外倒转术纠正胎位可提高孕妇阴道分娩率,降低剖宫产率,有利于改善母婴结局。