促进数学深度预习的探索

2019-09-10孙雅琴

孙雅琴

摘要:针对当下数学教学中存在的浅层预习问题,探索如何促进数学深度预习。数学深度预习属于“有意义发现学习”的范畴,包括“看目标,心有数”“研课本,画批注”“做题目,炼方法”“找缺陷,提问题”等步骤。引领数学深度预习的内容有学习目标、学习情境、学习问题等。评价数学深度预习的时机与手段包括课前检查、课中展示、阶段性问卷调查等。

關键词:初中数学 深度预习 引领 评价

预习是指学生在课前对课上将要学习的内容预先进行自主学习,可以为学生学会学习奠定良好的基础。当下的数学教学中,一些教师有时这样布置预习任务:今晚,请同学们预习第×章第×节,课本××页至××页。这样的预习教学存在诸多问题。其一,要求统一,导致学生有的“吃不了”,有的“吃不饱”。其二,缺少引领,导致学生漫无目的、走马观花地看书、做题。其三,缺少反馈与评价,不能及时激励与纠偏,导致学生蜻蜓点水般地完成任务。针对这些浅层预习的问题,本文探索如何促进数学深度预习。

一、认识数学深度预习

要促进数学深度预习,首先要认识什么是数学深度预习。

(一)内涵

D.P.奥苏伯尔将学习分为4类:机械接受学习、机械发现学习、有意义接受学习和有意义发现学习。显然,深度预习属于最高境界“有意义发现学习”的范畴。

笔者认为,数学深度预习主要包含以下内涵:在认识学习目标的基础上研读课本,注重理解课本中的数学概念、原理,整体感知知识体系,初步把握知识的重难点;探索知识的生成历程和简单应用,揭示数学本质,提炼数学方法,形成对所学内容的进一步理解;初步了解相应的数学史,数学的人文内涵;形成自己的学习疑问,以便与老师、同学交流,逐步生成数学理性思维。

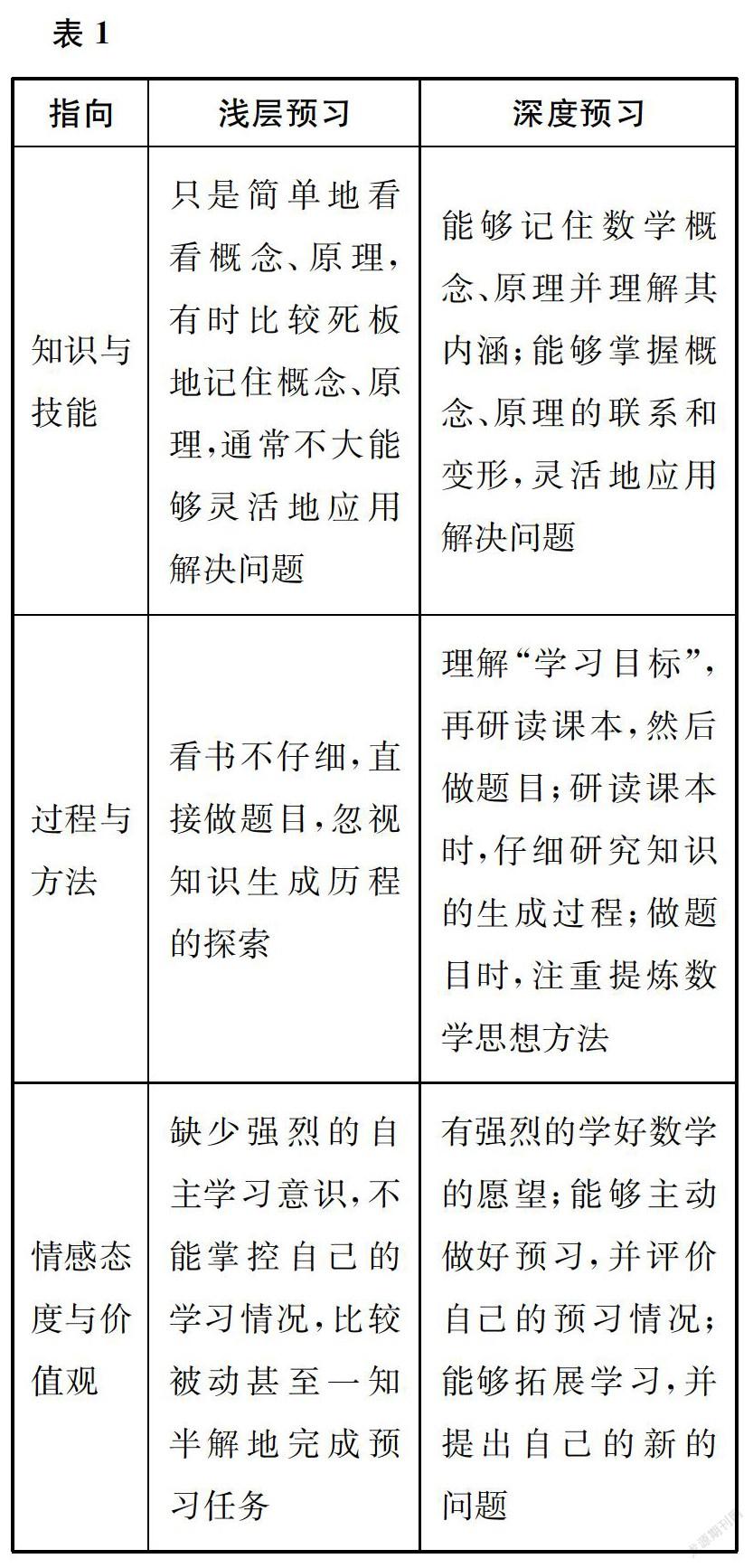

从三维目标的角度看,数学浅层预习和深度预习指向的不同如表1所示。

(二)步骤

基于数学深度预习的内涵,笔者认为,数学深度预习应该包括以下步骤:“看目标,心有数”“研课本,画批注”“做题目,炼方法”“找缺陷,提问题”。其中,“看目标,心有数”是指明确学习目标,从而有的放矢地做好预习;“读课本,画批注”是指边读课本,边用不同的颜色和符号圈画重点概念、关键结论、疑难之处等,并把自己的理解、体会写在课本的空白之处或预习材料的相应位置;“做题目,炼方法”是指在阅读课本的基础上完成预习问题,在完成问题的基础上提炼新知或解题策略与方法,以便课堂上和大家交流;“找缺陷,提问题”是指寻找不懂或理解不到位的地方,提出相应的问题,以便课堂上向他人请教。

二、引领数学深度预习

要促进数学深度预习,其次要进行有效的引领。根据学习目标和内容,基于学生已有的知识和能够达到的水平,提出处于“最近发展区”的问题,不断“搭梯”,让学生“跳一跳,摘果子”,在不断的正迁移中,认识数学本质,感悟数学思想,发展高阶思维。

(一)引领的内容

1.学习目标。

学习目标能够有效引领学生深度预习。设计学习目标时,教师要换位思考,站在学生的角度考量知识生成的路径、方法和规律,把学生获取知识的过程预设出来,并且让后续的预习任务与之相吻合。

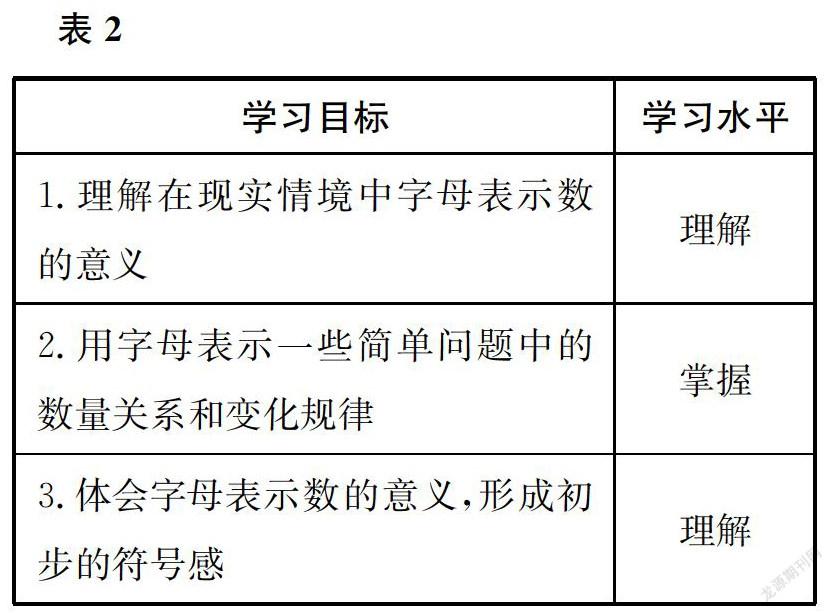

例如,教学苏科版初中数学七年级上册《字母表示数》一课,笔者设计了如下页表2所示的学习目标引领学生预习。

此外,在随后要学生完成的每道题目后面都有这样一问:“这道题目对应达到哪个学习目标及其学习水平?”这样设计的目的是让学生不光会做题,还能分析题目的学习意义,区分题目的学习指向。

2.学习情境。

弗赖登塔尔认为:“数学来源于现实,且寓于现实中。”教师可以寻找数学知识在客观世界中的背景材料,构建学习情境,从而提出(或引导学生提出)相应的问题,让学生通过问题的解决,发现、创造数学概念、原理,感悟数学思想,掌握“数学化”的方法,从而实现数学深度预习。

例如,教学苏科版初中数学七年级上册《字母表示数》一课,笔者设计了如下学习情境引领学生预习:

(1)如图1所示,请用这四张扑克牌算“24点”。

(2)据中国新闻网2011年9月19日报道,中国工程院院士袁隆平指导的“Y两优2号”百亩超级杂交稻试验田平均亩产926.6 kg,创中国大面积水稻亩产的最高纪录。

①根据上面数据完成表3。

②如果用字母a表示亩数,那么a亩水稻的总产量是多少?

③如果平均亩产为b kg ,那么a亩水稻的总产量是多少?

(3)据报道,珠穆朗玛峰以每年平均约10 mm的速度增高。2005年,我国组织测量的珠穆朗玛峰高度为海拔8844.43 m。从2005年后,经过x年,珠穆朗玛峰的高度为海拔____________m。

这些学习情境分别以生活常见的数学游戏和新闻报道中的科学研究、自然现象为背景设计,涵盖了本课学习目标的3个方面和层次,能引导学生自然地将字母转换为相应的数字,用字母表示数字,让学生明白“用字母表示数”在生活现实中无处不在,只是需要去发现。

3.学习问题。

引领数学深度预习离不开问题。这里的问题不是单纯的习题。首先,问题要源于课本而又高于课本。课本上的习题都是精心设计的,对学生的思维有导向作用。因此,可以在课本习题的基础上进行改编、拓展,作为课本内容的补充、延伸。其次,问题要具有层次性。可以设置一系列逐层深入的思考性问题,给学生架设一级级台阶,让学生拾级而上地探究。

例如,教学苏科版初中数学七年级上册《字母表示数》一课,笔者设计了如下学习问题引领学生预习:

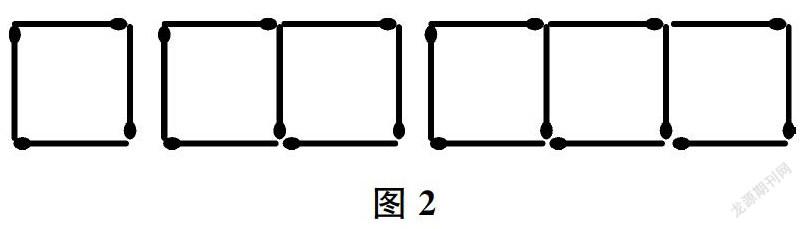

按图2中的方式用火柴棒搭正方形。

(1)搭1个正方形需要__________根火柴棒。

(2)搭2个正方形需要__________根火柴棒。

(3)搭3个正方形需要__________根火柴棒。

(4)搭10个正方形需要__________根火柴棒。

(5)搭100个正方形需要多少根火柴棒?

(6) 如果用x表示所搭正方形的个数,那么搭x个正方形需要多少根火柴棒?

(7)根据你的计算方法,搭200个正方形需要多少根火柴棒?

这一系列问题,环环相扣、层层深入,引导学生逐步理解用字母表示数的必要性及优越性,同时初步感受用代数式表示是由特殊到一般的过程,再用代数式求值是从一般到特殊的过程,从而经历数学发现和创造的过程,揭示数学本质,学会举一反三,让思维更加理性。

此外,正如苏霍姆林斯基所说:“学生对一眼能看到的东西是不感兴趣的,但对藏在后面的奥妙却很感兴趣。”教师还要提出一些具有一定挑战性的问题,或者提出一些开放性的问题(如:通过预习,我懂得了哪些知识?还没有弄明白哪些问题?还想知道哪些知识?还想研究哪些问题?……),给学生“学贵有疑”的广阔空间,让学生自主提出问题,进一步产生学习兴趣,甚至学习志趣,从而更深入地学习。

(二)引领的形式

引领数学深度预习的形式要多元,除了静态的纸质预习材料,还可以有动态的数字化(多媒体)预习材料;除了个体预习,还可以集体预习。教师可以利用数字化学习平台,呈现或发送PPT、课件、微视频等形式的预习材料;可以利用互联网,组织学生集体预习,落实“翻转课堂”模式。

三、评价数学深度预习

要促进数学深度预習,还要有跟进的评价。可通过自评、组评、师评等形式,促进学生对自己的预习进行反思,激励、校正和指导学生的预习。

(一)评价的标准

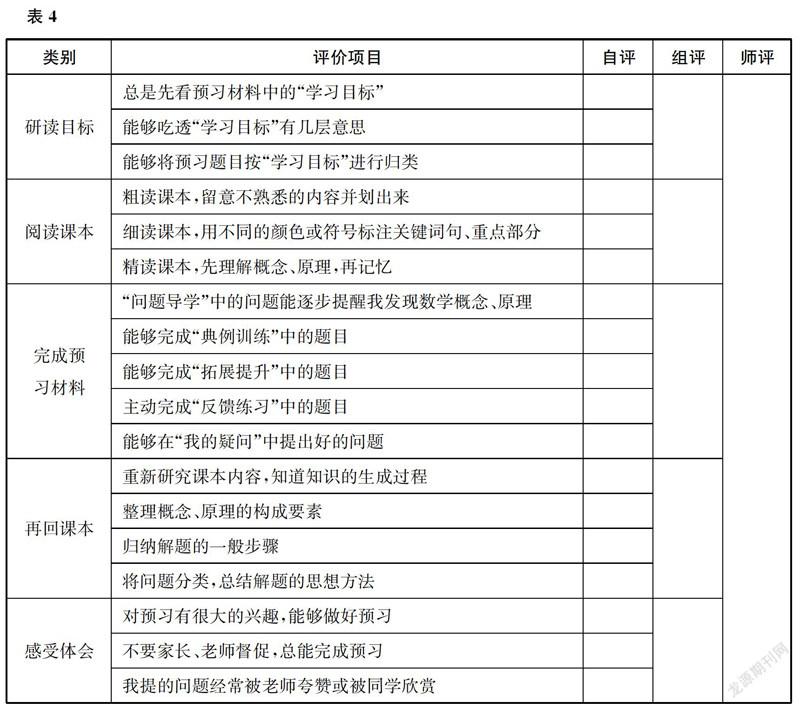

我们设计了如下页表4所示的评价项目,用来对学生的预习过程与结果进行评价。对表4中的每一个评价项目,可以用A、B、C、D四个等级表示评价结果:A代表完成得很好,B代表完成得比较好,C代表完成得一般,D代表没能完成。

(二)评价的时机与手段

1.课前检查。

课前,可以先由小组长收齐本组同学的预习材料,初步记录、点评每个同学的完成情况,上交给教师;再由教师通览全班学生的预习材料,结合各小组长的记录、点评,形成教师的评价,以备上课使用。

2.课中展示。

课上,教师要组织学生展示预习材料,表达预习思考,在此基础上进行交流,包括补充、纠正、拓展、提升等。这一教学过程其实也是对学生的预习进行评价的过程。因此,教师应处于高度敏锐的状态,观察各个小组以及整个班级的展示、交流状态,及时做出评价与引导,让每个学生各获所需、各有发展。

3.阶段性问卷调查。

一个单元教学完成或一个学期结束之后,我们还通过基于评价标准的调查问卷,组织学生对一个阶段的预习情况自评、组评,并进行师评,从而更好地帮助学生在一般化层面形成数学深度预习的元认知。

参考文献:

[1] 黄继仁.初中数学预习作业存在问题与对策[J].广西教育,2017(17).

[2] 包文礼.初中数学预习作业的设计策略初探[J].数学学习与研究,2014(24).

[3] 莫康娇.创新“数学预习”以促进学生“互动生成”[J].数学教学通讯,2012(18).

[4] 肖维松.基于知识建构的数学预习设计的思考[J].中学数学,2013(14).

[5] 王守国.灵活应用多媒体技术 提升小学数学预习有效性[J].中国教育技术装备,2014(23).

[6] 周先荣,张国棣.关于问题情境数学性的思考[J].数学通报,2008(5).