复习课也可以有实验

2019-09-10杨宝权

杨宝权

摘要:单元复习是中考前的第一轮复习,其主要作用是唤醒学生的知识、方法、思维、观念,促进学生系统掌握知识、发展思维能力。利用实验整合单元知识,成为中考单元复习教学的一种有益尝试。《碳和碳的氧化物》单元的复习教学,分析教学内容和现状,借鉴已有教学案例,整合教材实验和知识内容,形成教学情境和线索,引领学生构建知识网络,自主发展和建立观念。

关键词:实验 单元复习 中考复习 《碳和碳的氧化物》

单元复习是中考前的第一轮复习,其主要作用是唤醒学生的知识、方法、思维、观念,促进学生系统掌握知识、发展思维能力。在多年的教学实践与课堂观摩中,笔者发现,“复习课中无实验”似乎正成为惯例。殊不知,实验是化学课堂教学的灵魂。因此,利用实验(情境)整合单元知识,成为笔者思考的一个方向。《碳和碳的氧化物》单元复习课,笔者就进行了这样的实践研究:

一、教学准备及设计思路

(一)教学内容分析

人教版初中化学九年级上册第六单元《碳和碳的氧化物》,包含《金刚石、石墨和C60》《二氧化碳制取的研究》《二氧化碳和一氧化碳》和《二氧化碳的实验制取与性质》等课题和实验。本单元将课程标准中分散的相关课程内容进行了重新整理并集中,也是初中阶段唯一较为全面地研究元素化合物的单元,涉及的知识内容较广、化学反应繁多、物质之间的联系较为复杂。而一节课的时间有限,若强调面面俱到,将不利于学生掌握知识的本质。因此,在组织单元复习时,教师需要对教学内容进行精心筛选。此外,学生普遍感到这部分知识繁、杂、乱,好学、易懂、难记。因此,在复习教学中,指导学生建立有序的知识结构极为重要。

(二)教学现状分析

组织本单元复习时,教师通常采用两种方式:一是考点式复习,即根据中考的双向细目表罗列出考点及相对应的试题,让学生在考点的指引下回顾知识、例题、练习及巩固强化;二是概念图复习,即将单元知识整合为一张思维导图,用思维导图引导学生回顾知识内容并穿插强化练习。以上两种复习方式虽然都将“教师讲”转变为“学生讲”,但是依然没有摆脱形式单一、学生思维层次低等缺点,特别是对二氧化碳实验室制法的复习完全是“空对空”。

针对上述问题,许多一线教师进行了精彩的探索,如:杨永俊老师利用活动元复习策略,将整个课堂分为“认识钻石等无色固体”“分辨炭粉等黑色粉末”“区分无色气体一氧化碳与二氧化碳”“重建单元知识网络”四个活动;周敏老师将构建碳和碳的化合物的知识网络作为教学重点,借助两个探究活动串联整个单元的核心知识。这些教学改进都强化了单元知识的网络化构建,同时突出了实验探究活动在复习课中的作用。

(三)设计思路

借鉴上述教学案例,笔者进行了基于实验情境整合的教学设计(具体流程见图1):围绕木炭和氧化铜反应的实验,将碳单质、一氧化碳、二氧化碳等知识点串联起来,进行整合。以木炭粉与氧化铜黑色粉末的鉴别切入木炭的性质与用途,进而拓展至其他碳单质;以一氧化碳、二氧化碳的检验复习二者的性质与用途;通过物质的转化关系切入二氧化碳的實验室制法。同时,在每一个教学环节都安排练习巩固,意在实现知识的迁移应用,并加以拓展。

二、教学实录

(一)碳单质的性质复习

师碳与氧化铜反应的实验是初中阶段重要的化学实验。老师事先准备了木炭粉与氧化铜粉末,但由于没有及时地贴上标签,不记得哪个是木炭粉了。同学们愿意帮老师把它们鉴别出来吗?

(学生跃跃欲试。)图1师为了有序地解决这个问题。请各个小组讨论后,在学案上简单地写下实验方案和所依据的木炭的性质。

(学生小组讨论。)

师下面我们一起来交流。

(教师使用“希沃授课助手”将学生设计的典型方案拍照投影到屏幕上。学生讨论,总结得到表1。)

师请根据提供的仪器和药品完成实验,观察现象,得出结论。

(学生小组合作分别按照表1中的方案完成实验,并交流实验现象,得出结论;然后,完成学案上的练习1。)

练习1(1)木炭和活性炭具有_____________,可以用作_____________,除去食品和工业产品中的色素,消除异味和吸收有毒气体等。

(2)碳的单质还有_____________、_____________和_____________等,由于它们的原子_____________不同,导致它们在物理性质上存在很大差异。

师(小结)碳元素形成的单质很多,由于结构的不同导致各种单质的物理性质差异很大,但它们的化学性质基本相同。

(二)一氧化碳和二氧化碳的性质复习

师现将木炭粉与氧化铜粉末混合加热,试管中会出现什么现象?

生有红色固体生成。

师根据元素守恒,还有什么物质生成?小组讨论一下,尽可能说全面。

生(讨论后回答)猜想一:二氧化碳;猜想二:一氧化碳;猜想三:二氧化碳和一氧化碳的混合物。

师木炭粉与氧化铜粉末的质量比、加热的温度都会影响生成的气体成分。怎么证明哪个猜想成立呢?小组讨论并设计方案。

生可将生成的气体通入澄清石灰水中,来检验二氧化碳的存在;然后,将气体通过灼热的氧化铜,来检验一氧化碳的存在。

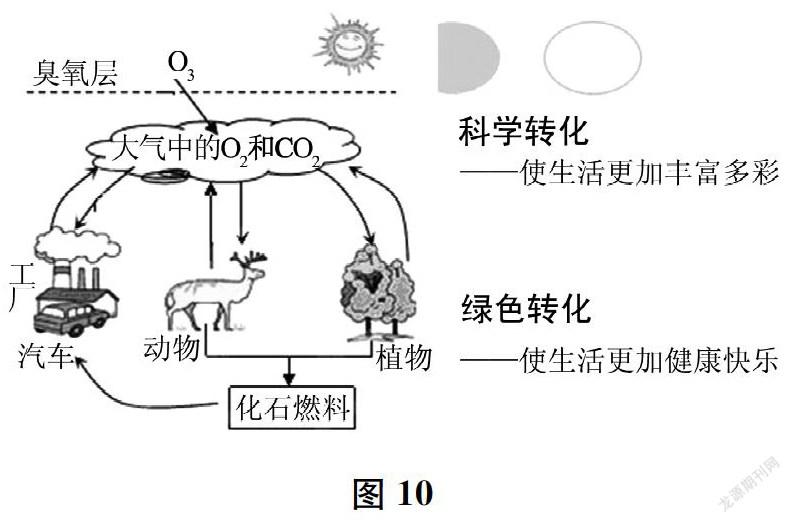

师(出示图2)根据同学们的建议,老师组装了一套仪器。其中,浓硫酸的作用是什么?

生干燥。

师如果猜想三成立,则对应的现象分别是什么?

生澄清石灰水变浑浊,装置D中的固体由黑色变红色。

师这套装置还存在一处不足,请指出来,并说明如何改进。

生没有尾气处理。可在最后的导管口接一个小气球,或放一个燃着的酒精灯。

师这个实验体现了一氧化碳的哪些性质?

生物理性质有无色、无味、气态、不溶于水等。

生化学性质有可燃性、还原性等。

师实验室检验二氧化碳,除了澄清石灰水,还可以用什么试剂?

生紫色石蕊试液。

师氢氧化钠溶液也可以与二氧化碳反应,能否用于检验二氧化碳?为什么?

生不能。反应没有很直观的现象。

师所以,氢氧化钠常用于吸收二氧化碳和尾气处理。这个实验利用了二氧化碳的哪些化学性质?

生能使澄清石灰水变浑浊,与水反应生成碳酸,与氢氢化钠等碱反应生成盐和水,通常不助燃、不可燃。

……

(三)二氧化碳的实验室制法复习

师我们已经知道木炭和氧化铜反应可以生成二氧化碳,那么这一性质可否用于实验室制备二氧化碳呢?为什么?

生不可以。因为还可能生成一氧化碳,一氧化碳很难除去。

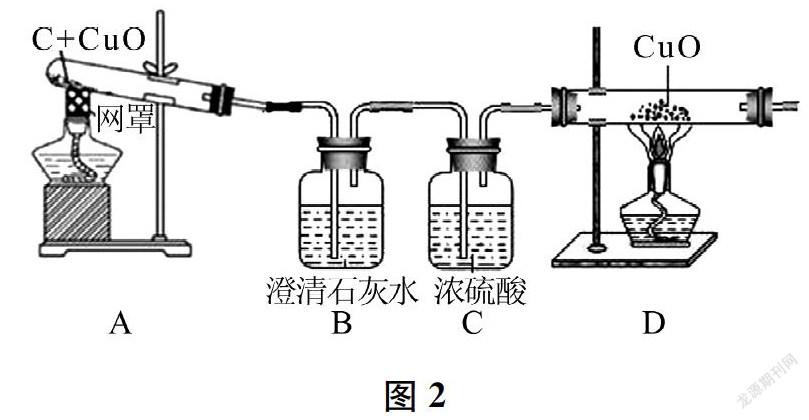

师碳、一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐等可以相互转化,也可以利用它们生成二氧化碳。(出示图3)请写出生成二氧化碳的化学反应方程式。

(学生书写方程式。)

师这么多反应都可以得到二氧化碳,实验室制取二氧化碳又是利用哪个反应?选择它的理由是什么?

生大理石或石灰石与稀盐酸反应。选择理由有操作简单、原料来源广、便于收集、得到的气体较纯等。

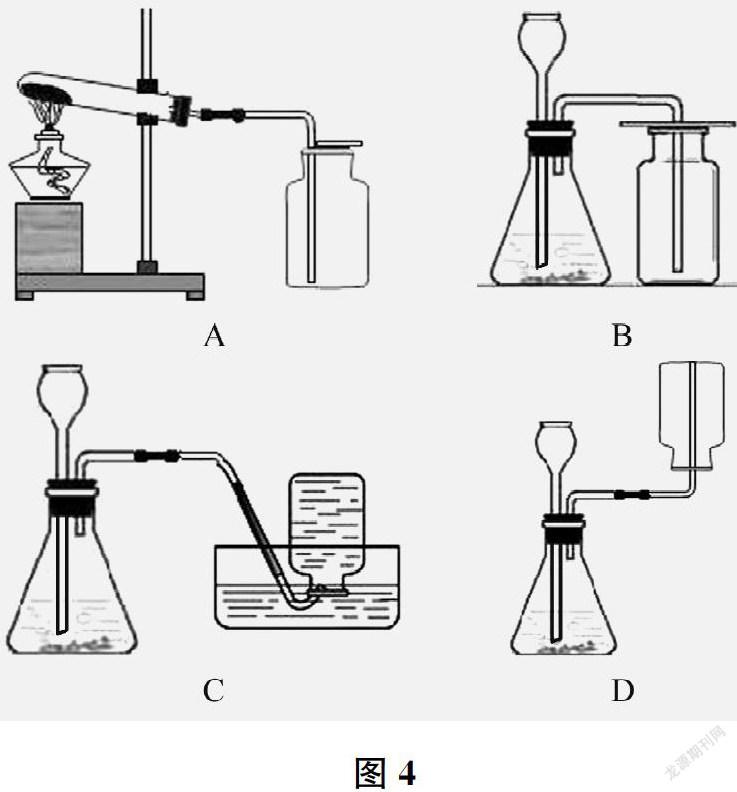

师(出示图4)下面有四个装置,分别是老师准备完成气体的制取与收集实验而组装的实验装置,哪一个是准备制取二氧化碳的?说明你的判断理由。

生B,常温下反应且向上排空气法收集气体。

师其他装置分别制取的是什么气体?

生A是高锰酸钾制氧气,C是双氧水制氧气或实验室制氢气,D是实验室制氢气。

师请同学们完成学案上的练习2。

练习2某中学开展化学实验考查,考查内容由学生抽签决定。小明同学抽签后来到实验室,实验台上为他准备的药品有:过氧化氢溶液、稀盐酸、高锰酸钾固体、氯酸钾固体、二氧化锰粉末、大理石颗粒。实验台上还准备了一些仪器,详见图5。

小明同学制取的气体是_____________,選用组装反应装置的仪器是_____________(填字母编号)。

师如果小明同学制取的气体是二氧化碳,则仪器可选用哪些?

(学生回答,仪器组合有:ADFH、ACDFG、BCDG等。)

师(展示组装好的装置图,如图6)装置②比装置①增加了长颈漏斗,这样做的优点是什么?

生可以随时添加液体。

师装置③中,将试管改为锥形瓶,又有什么优点?

生可以制取更多的气体。

师装置还可以如何改变?有什么优点?

生将长颈漏斗换成分液漏斗或注射器,可以控制反应的速率。

(教师同步出示图7。)

生在装置②中的试管下方放一个隔板,可以控制反应的开始与结束。

(教师同步出示图8。)

师上述装置还可以用于制取哪些气体?

生实验室制氢气、过氧化氢制氧气。

(四)总结提升

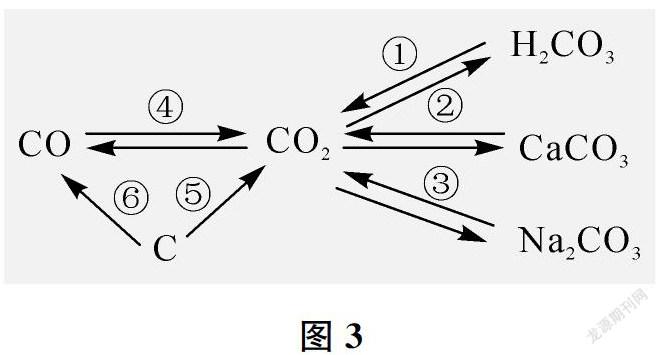

师今天我们一起复习了碳和一氧化碳、二氧化碳的性质与用途,以及二氧化碳的实验室制法。(出示图9)从知识网络中我们可以看出,碳元素能形成许多的化合物,从物质分类看,它们都属于无机物;除此之外,还有一类含碳元素的化合物,我们称之为有机物。我们在九年级下册中也初步认识了一些有机物。(出示下页图10)物质之间在一定条件下相互转化,是化学学科对社会发展的着力点之一, 二氧化碳与氧气之间的转化能很好地体现这一点。我们学习化学就是要不断地追求利用化学反应进行科学、有效的转化,从而使我们生活更加丰富多彩、更加健康快乐。

三、教学反思

本节课摒弃了传统复习课“回顾—练习—小结”的教学模式,做到了学生自主学习、自主探究、自主交流,调动了学生的积极性。而整合教材实验,创设主线情境则成为教学的最大亮点。

实践表明,以情境呈现知识不仅可以降低学生理解的难度,而且能够激发学生学习的兴趣;而将情境进一步整合成教学线索,可使课堂更加结构化、整体化。教学情境常用的素材有新闻事件、生活趣闻、化学故事、综合实验等等。综合实验因其一定的整合性,在单元复习课中较为适用。综合实验的内容往往来源于教材,但并非教材中实验的简单再现,而是基于教材实验和知识内容的融合。

木炭还原氧化铜实验是教材中的实验,学生非常熟悉。笔者另辟蹊径,以该实验为出发点,整合了黑色固体的鉴别实验、气体产物的检验实验、二氧化碳的制备实验等,并将整合后的实验过程作为教学的情境线索。这样,课堂教学在形式上不仅层次分明、环环相扣,而且富于变化、吸引力强;在内容上不仅使木炭还原氧化铜实验的内涵与外延更加丰富,而且使学生的学习更具有张力。

当然,复习也不仅仅是对知识的唤醒,方法、思维和观念也是复习教学的重要内容。本节课中,通过木炭与氧化铜的鉴别,学生了解了物质鉴别的方法;通过气体生成物的猜想与检验,学生掌握了科学探究的一般思维过程;通过知识网络的构建,学生建立了物质相互转化的基本观念;等等。

本文系江苏省中小学教研室第十二期重点课题“促进学生全面发展的高中化学教、学、评一体化的实践研究”(编号:2017JK12ZB26)和江苏省扬州市教育科学“十三五”规划2016年度课题“基于核心素养的真实课堂教学模式研究”(编号:G/16/P/114)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1] 鄢鹏,何彩霞,王凤余.打通物质之间的联系——谈“碳和碳的氧化物”单元教学[J].化学教育,2008(11).

[2] 杨永俊.精彩源于实验复习贵在重建——以“碳和碳的氧化物”复习为例[J].中学化学教学参考,2017(21).

[3] 周敏.精心设计教学构建高效课堂——以“碳和碳的氧化物”单元复习课教学设计为例[J].化学教与学,2015(10).