明代徽州府州县教官研究

2019-07-17刘欢

刘 欢

(安徽师范大学 历史与社会学院,安徽 芜湖 241002)

元末至正二十五年,朱元璋(吴王)将集庆路学改为国子学。吴元年,设国子监教官,后又称为大明国子学。明初又置儒学提举司。洪武二年,朱元璋谕中书省臣曰:“朕惟治国以教化为先,教化以学校为本。京师虽有太学,而天下学校未兴。宜令郡县皆立学校,延师儒,授生徒,讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧。”[1](卷69,选举一,P1686)于是天下各府州县皆立学,徽州一府六县也不例外。由此,府、州、县学成为明代的地方儒学,府、州、县教官成为明代学官制度的基础,形成了一整套的地方教育制度。

一、教官的编制

元末至正十八年,明太祖取婺源改为宁越府,以王宗显知宁越府事,命其开郡学延儒士,叶仪、宋濂为五经师,戴良为学正,吴沉、徐原为训导[2](卷2)。训导之名始见于此,及定天下,遂沿其制。洪武二年后天下各府州县立学,对教官的编制有明确的规定。按制,府学设教授一人,从九品,训导四人;州学设学正一人,训导三人;县学设教谕一人,训导二人。洪武十三年改州学正为未入流。二十四年定儒学训导位杂位上[1](卷75,职官四,P1851)。

徽州一府六县均按此制设教官,徽州府、县教官未有缺员,但其他地区存在教官未设满员的情况,且未设满员情况主要集中在训导职位上,现将训导缺员情况大致分为两种。第一种,是因该地或府或州或县的面积较小,人口较少,如嘉庆《黟县志》载,“正统以后……(训导)小府或三人或二人,多不全设……(训导)小州或二人或一人,多不全设……(训导)小县或止一人,或无设,徽州府属六县俱训导二人”[3](卷4,职官,P105)。另一种,随时间发展而屡有变迁,这种情况多发生在明中后期,与当时内忧外患的时局息息相关,如桂林府、梧州府原训导四人,到弘治间,各裁二人[4];福清县原训导二人,崇祯二年裁一人[5](卷8,职官志,P166);宁德县原训导二人,天启二年裁一人[6](卷3,秩官志,P269)。

二、教官的籍贯

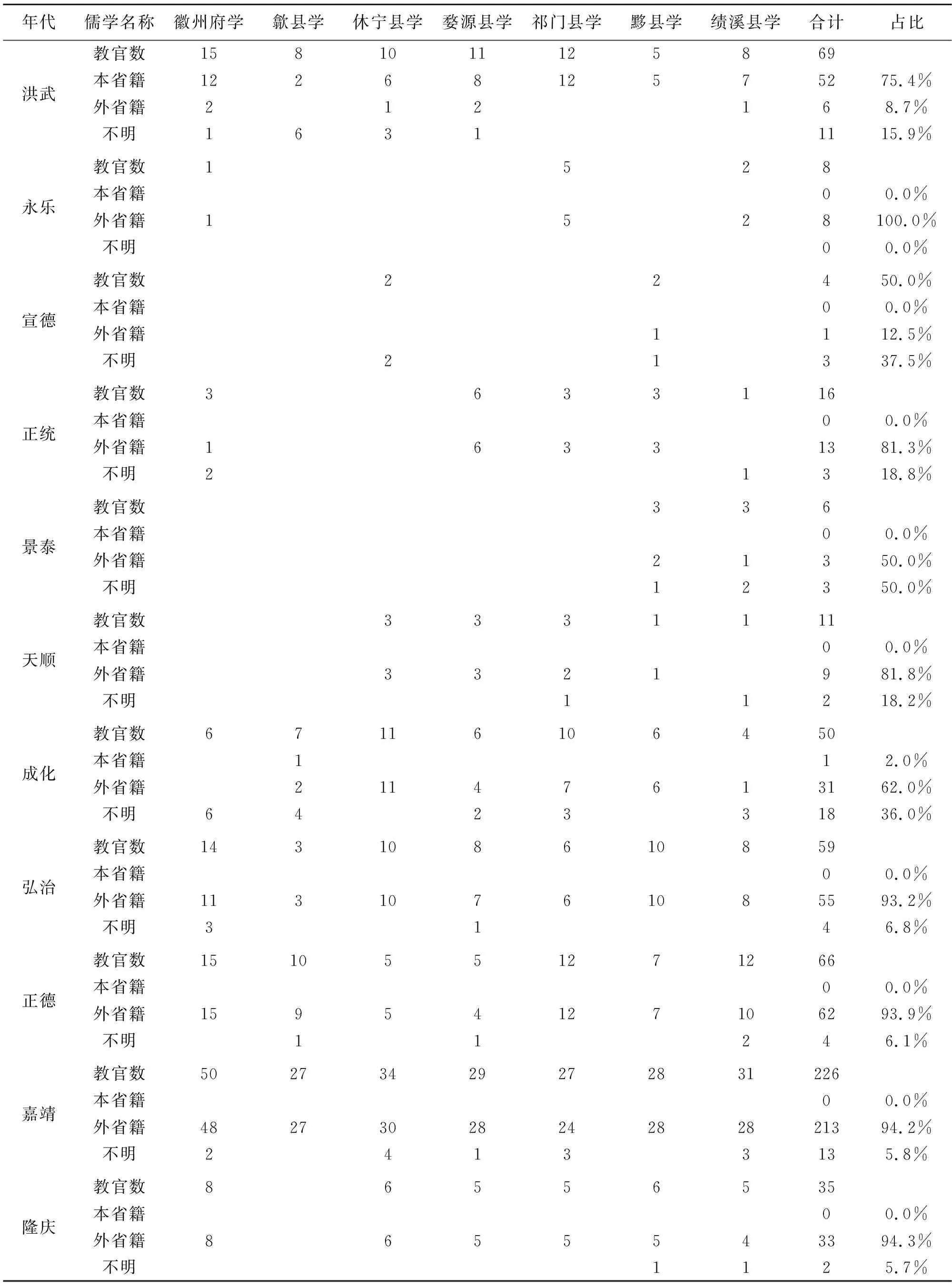

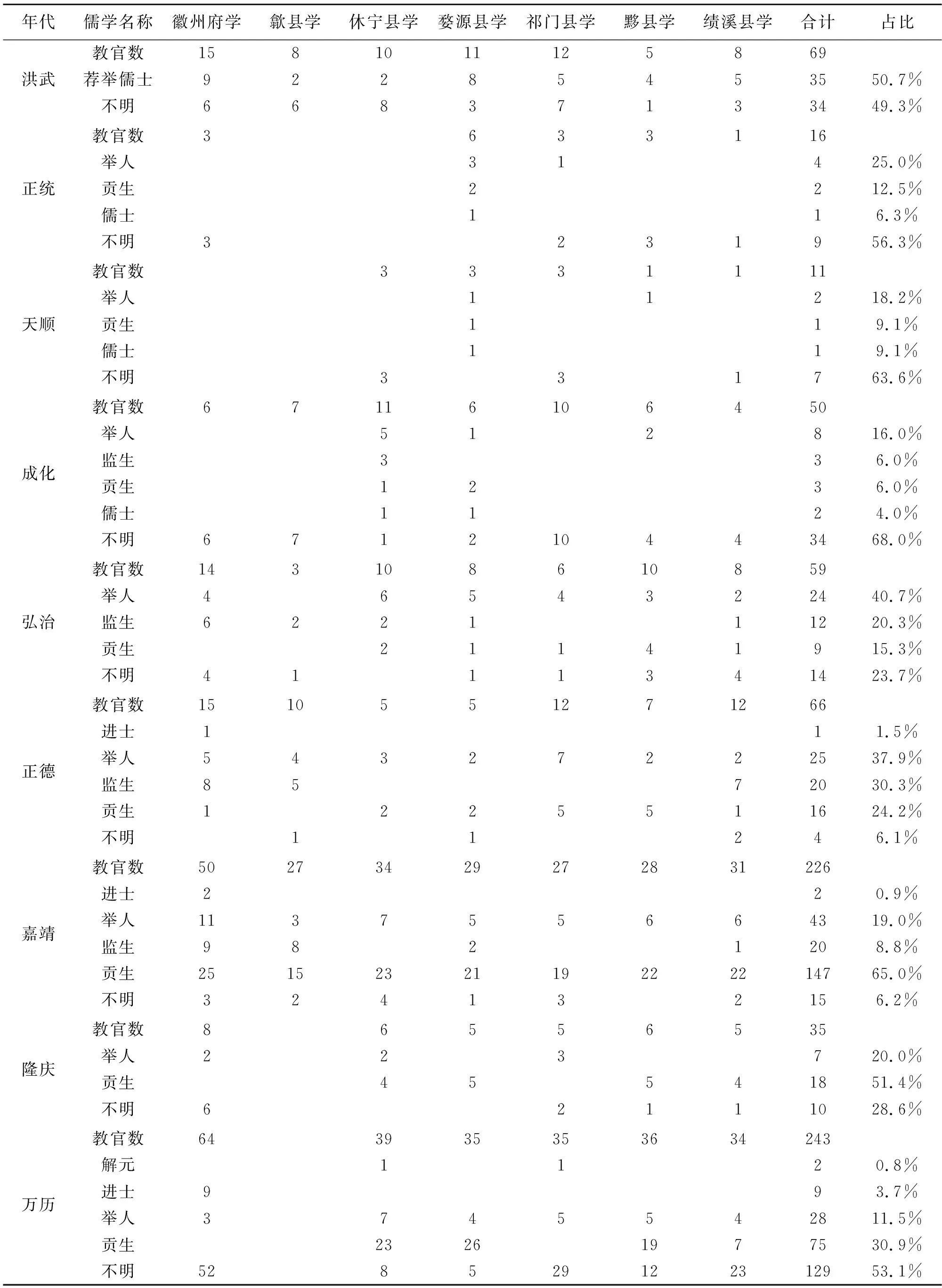

明代对于教官的籍贯也有明确规定,并且随实际情况的变化和时间的推移,其相关政策也发生变化。关于明代徽州一府六县的教官情况,根据道光《徽州府志》所载教官的籍贯,统计如表1。

表1即是有明一代徽州一府六县的教官的籍贯统计,从表中的数据显示,徽州府属各学校的教官籍贯变化主要分为三个阶段。

第一阶段,洪武年间,徽州府属各学校的教官以本省籍为主,兼用外省籍教官。洪武年间,籍贯可考的本省籍教官占籍贯可考教官总数的75.4%,外籍教官占籍贯可考教官的8.7%,本省籍教官人数远远超过外省籍教官。明初,府、州、县学刚刚建立,制度未修,本省籍教官任职更为方便,“国初征聘贤士,授以教职,若胡翰、徐一夔,就本地为之,甚善也”[7](P5)。

表1 明代徽州府属各府、州、县学教官籍贯统计表(单位:人)

续表

注:1.资料来源为(清)马步蟾:道光《徽州府志》卷7《职官志三》,《中国地方志集成·安徽府县志辑》第48册影印道光七年(1827)刻本。

2.歙县隆庆及以后时期教官籍贯、在任年份无考。

3.徽州一府六县在泰昌年间均无教官记载,故在表中省略这一时期。

4.徽州府在明代隶属南直隶,故将南直隶所辖地区看作与徽州府同省,便于统计与观察。

又由于明代沿用前代的回避制度,在洪武间,定南北更调之制,南人官北,北人官南[1](卷71,选举四,P1716)。因此在洪武四年此制实行后,出现了外省籍的教官。

第二阶段,永乐至隆庆间,徽州府属各学校的教官外省籍人数呈压倒性的状态,占绝大多数,如表上所示,除成化年间在婺源县出现一名本省籍教官外,其他年份均无本省籍教官。南北更调之制实行后,其弊端逐渐显现,在教官上主要体现在两个方面,一为南北更调使得教官的任职地与家乡相隔遥远,上任路途艰险,车马劳顿,耗费大量人力财力和时间,成本太高,二为南、北风土人情,民俗习性大不相同,语言更是差距甚大,教官上任难以开展有效的教学活动。因此,到洪武后期,对南北更调之制做了一些调整,如洪武三十一年“上以天下教官多避贯除授,有北平、山西籍而选在两广,两广籍而选在山东、北平者,语言不通,难于讲授。命吏部悉召至,改授旁近郡、县”[8](卷256,洪武三十一年三月丙辰,P3704)。又如,“其后官制渐定,自教官外,不得官本省,亦不限南北也。”[1](卷71,选举四,P1717)将教官任职的回避程度缩小至省的范围。这样极大地减少了南北相距甚远带来的诸多问题,又使回避制度继续实行。

第三阶段,万历及以后,徽州府属各学校的兼用本省籍和外省籍教官。万历年间开始出现本省籍教官,至崇祯年间籍贯可考的本省籍教官所占比重超过外省籍教官所占比重,为57.1%。这种现象出现的原因,也与当时政府的政策改变有关。隆庆五年,吏部上疏言“国家用人不得官本省……若夫学、仓、驿、递、闸、坝等官,其所司者,不过训诲、出纳之常,供应、启闭之役,初非有民社之寄者,而又其官甚卑,其家甚贫,一授远地,或弃官不能赴,或去任而不能归,零丁万状,其情可矜,近例,教官系边远人者,得授本省地方,甚以为便。乞令前项杂流,得视此例,酌量隔府近地铨补。”[9](卷59,隆庆五年七月丙戌,P1451)得到批准,将教官任职地的规定调整为不必避省,但避本籍府县,在本省内隔府隔县选调。嘉庆《黟县志》载,“教职得授本省地,方起于穆宗隆庆间从高拱之请也。”[3](卷4,职官,P105)。说明徽州在隆庆间实行此制。

概言之,有明一代,徽州府属各学校的教官任职地的规定随实际情况而逐渐调整其相关政策,呈现出教官任职地由南北更调向邻近省份和本省隔府逐渐发展的趋势。在教官籍贯问题上贯穿着回避制度,其目的为回避亲故关系,杜绝徇私,减少弊病。

三、教官的出身

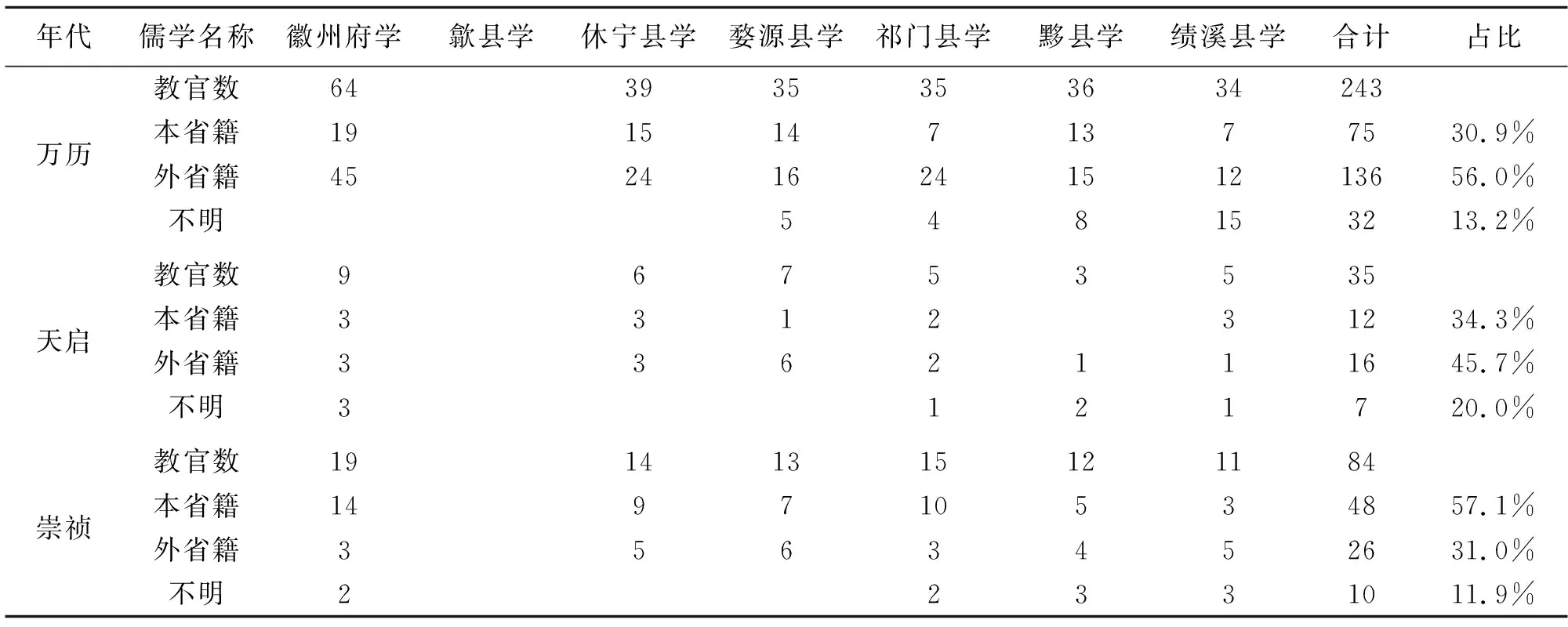

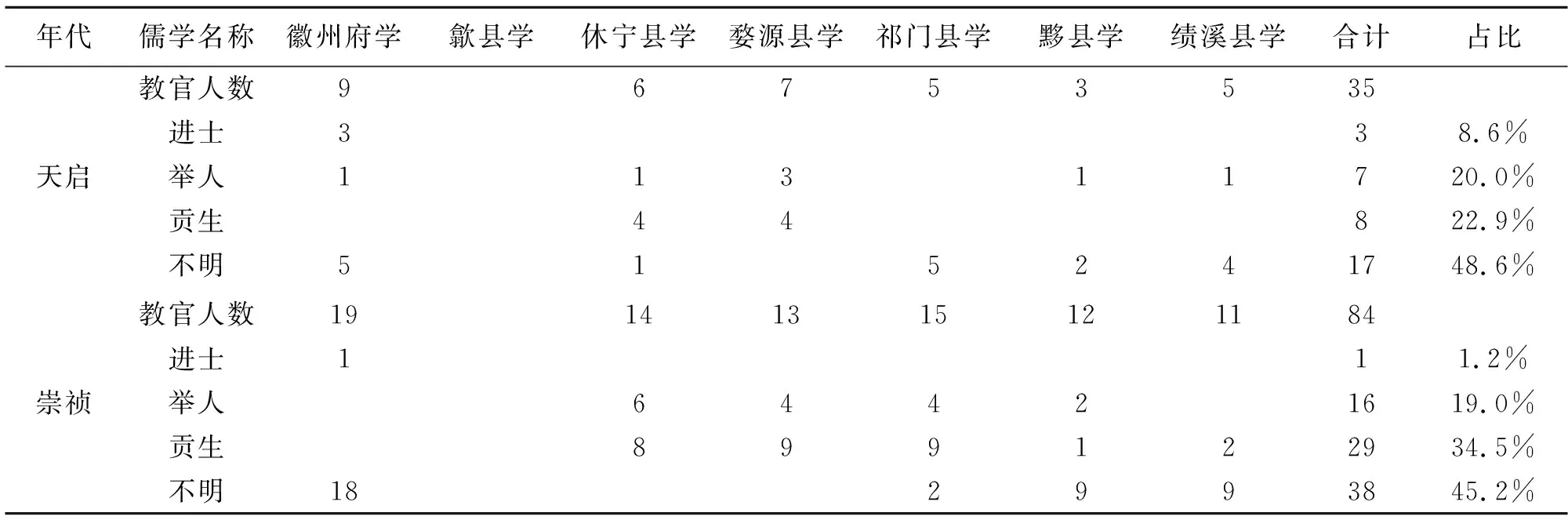

明代府、县学的教官,主要由荐举儒士、监生、进士、副榜举人和贡生充任。嘉庆《黟县志》载,“例录天下岁贡之士为之,间有举人、进士除授者”[3](卷4,职官,P105)。明代不同时期对各类出身教官的任用有所侧重。表2将明代徽州一府六县的教官出身情况做了统计,以此来研究明代不同时期教官出身情况和变化趋势。

表2 明代徽州府属各府、州、县学教官出身统计表(单位:人)

续表

注:1.资料来源为(清)道光《徽州府志》卷7《职官志三》,《中国地方志集成·安徽府县志辑》第48册,江苏古籍出版社1998年版。

2.永乐、宣德、泰昌三个时期教官身份均无记载,故未记录在表中。

根据表2,将不同出身的教官人数占总教官人数的百分比按时间顺序作图,更加直观地观察教官出身的变化情况。

图1 不同出身的教官人数占总教官人数比率的变化情况

由表2、图1可看出,明代徽州一府六县的教官出身以举人、贡生为主,以儒士、监生、进士、解元充任教官为辅。据图1不同出身的教官人数占教官总人数的比率情况,也可看出有明一代徽州府属各府、州、县教官出身情况发展的趋势,大致可分为以下三个阶段。

第一阶段,洪武年间,徽州府属各学校的教官主要由荐举儒士充任。如表2图1所示,洪武年间,出身荐举儒士的教官所占比例已逾半数。由此可见这一时期教官出身以儒士为主。明朝建立之初,百废待兴,官制之法未明,明太祖不喜科举俊少[1](卷70,选举二,P1696),遂罢科举数年,至洪武十七年,才重设科举。然地方学校建立,急需教官任教,洪武十八年礼部建议将下第举人俱授教官,“上谕曰教学之方,非求速成……若急遽苟且,未得于此而即求于彼,非但学者无益尔,亦徒劳矣,且尔等年方壮盛,虽职在教人,尤当自修其道”[10](卷1,择国教官之训,P73)。因此,洪武年间地方教官多以品学兼优,资质较老的荐举儒士充任。

第二阶段,正统至正德年间,徽州府属各学校的教官多以举人出身,贡生、监生次之。在图1中可看出,这段时期,教官的出身更多样化,其中举人出身的教官所占比重高于其他出身教官所占比重,特别是在弘治年间,举人出身教官占比40.7%。这种情况出现的原因与这一时期科举兴盛,科举人才辈出是分不开的。在此,说明一下,永乐、宣德时期虽未有记载教官的出身情况,故不做考察,但根据当时的科举发展情况,大致可推断举人出身的教官在多数。

这一时期,教官多为举人出身,这里的举人指的是下第举人和副榜举人。下第举人,是指乡试落榜的举人。副榜举人,是指会试成绩较好但因名额限制未被正式录取而录为副榜的举人,又称“乙榜”或“备榜”举人[11](P405)。明代取副榜举人充教职,如洪武二十七年,“举人杨相中副榜,当授教职,时年十六”[12](卷1,事纪一)。自洪武以来,以会试副榜举人充教已成为明廷选任府、州、县学教官的定制和最为标准的来源[11](P406)。下第举人也是教官的主要来源,“洪武中,下第举人及监生之三十岁以上者或授教谕训导或通经愽士,亦与选教谕,永乐中,定教生员科举中式额有差”[13](P667)。下第举人和副榜举人皆为举人的出身,大都厌教官位卑,不愿担任。故正统中开始有越来越多的副榜举人拒绝充任教职,这必然带来地方教职的严重缺额。“天下卫、府、州、县学校官,有缺一二员者,有缺三四员者,甚至全缺,或委阴阳、医学掌署印信,或委典史、生员代领学事。”[14](卷264,景泰七年甲申,P5624)为此明代政府想出多种应对之策,如天顺八年,“令教官由举人署职任满该升年四十以下愿会试者听”[15](卷77,科举·会试·凡应试)。又如成化二十三年二月,宪宗令副榜举人“未人监并新科年二十五以上者,俱令就职;教职六年有举人者许会试”[16](卷287,成化二十三年二月己卯,P4849)。

这一时期,副榜举人虽对充任教职有所抗拒,但在明朝政府的调动下,总体上还是呈现出副榜举人出身的教官占主体的状态。

第三个阶段,嘉靖以后,徽州府属各学校教官以贡生出身为主,举人次之。如表2图1所示,贡生出身的教官所占比重在嘉靖时达到高峰,占65%。嘉庆以后贡生教官所占比重虽呈下降趋势,但比重上仍高于其他出身教官。而举人教官比例在不断下降,天启以后稍有回势。贡生作为教官的主要来源成为明中后期徽州地区的普遍现象。

明代贡生,分为岁贡、选贡、恩贡和细贡,其中任教职的一般为岁贡、选贡和恩贡。景泰七年,开始了由吏部直接考选通过翰林院复试的岁贡生员充教。景泰七年,礼科右给事中陈谟等奏,“不足补教官见缺之数。其天下岁贡取中生员亦有堪任教职者,乞亦令考试选用”[14](卷264,景泰七年甲申,P5624)。景帝从之。然,正统年间,在婺源县教官中有两名是贡生出身,说明在官方许可岁贡生员充任教职之前,就有这样的尝试。

如前文所述,明前期副榜举人拒绝充任教官的现象不断出现,但副榜举人出身的教官还是占主体。但明中后期,教官愈加位卑且难以升迁,这些弊病已积弊难返,优礼师儒之制完全遭到破坏,副榜举人大量拒任教职。面对这样的情况,明朝政府只得另辟蹊径,选任来源较广且数量较多的贡生为地方教官。

四、结语

明初,全国各府、州、县皆立学,并设置教官执教,形成了一套较为完善的地方教官制度。本文主要从道光《徽州府志》中析出相关数据,对徽州府属各学校教官的编制、籍贯和出身进行研究分析,徽州地区府学设教授一人,训导四人;州学设学正一人,训导三人;县学设教谕一人,训导二人。教官数均有定额。徽州地区府、州、县教官的籍贯在不同时期出现不同的情况,呈现出教官任职地由南北更调向邻近省份和本省隔府逐渐发展的趋势。徽州地区府、县的教官出身状况也呈现出三个阶段,洪武年间,多以荐举儒士为教官;明前期,主要是举人任教官;明后期,主要以贡生教官为主。通过对徽州一府六县教官的研究,可以从中窥探有明一代府、县教官的情况。