多发性骨髓瘤患者凝血因子分析

2019-06-11廖洪利申聪

廖洪利 申聪

【摘 要】 目的:分析多发性骨髓瘤患者凝血因子及凝血功能。方法:选取本院52例多发性骨髓瘤患者作为观察组,另选取来本院体检的52例健康者作为对照组,比较两组凝血因子相关参数。结果:观察组患者的TT、FIB水平明显高于对照组,有显著差异(P<0.05)。两组PT、APTT、PT-INR、D-D、AT-Ⅱ水平比较,无显著差异(P>0.05)。结论:凝血功能障碍是多发性骨髓瘤患者出血的主要原因,血液黏度增加,可加重患者出血。

【关键词】 多发性骨髓瘤;凝血因子水平;临床意义

多发性骨髓瘤(multiple myeloma,MM)是一种恶性浆细胞病,其肿瘤细胞起源于骨髓中的浆细胞,而浆细胞是B淋巴细胞发育到最终功能阶段的细胞,目前WHO将其归为B细胞淋巴瘤的一种,称为浆细胞骨髓瘤/浆细胞瘤,其特征为骨髓浆细胞异常增生伴有单克隆免疫球蛋白或轻链(M蛋白)过度生成,极少数患者可以是不产生M蛋白的未分泌型MM。多发性骨髓瘤常伴有多发性溶骨性损害、高钙血症、贫血、肾脏损害,多发生于40岁以上的患者,尤其是老年患者。已有学者[1]指出恶性肿瘤与凝血功能密切相关,且约有35.0%的患者出现渗血、瘀斑及黏膜瘀点,严重者可出现肺脑出血,威胁患者生命安全[2]。本文作者为了分析多发性骨髓瘤患者凝血因子及凝血功能,特选取本院收治的52例多发性骨髓瘤患者与52例健康者作为此次研究对象,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2017年6月至2018年10月收治的52例多发性骨髓瘤患者,作为观察组,男性27例,女性25例;年龄43~76岁,平均年龄(61.78±5.34)岁。选取同期来院体检的52例健康者作为对照组,男性24例,女性28例;年龄42~72岁,平均年龄(62.45±5.67)岁。两组研究对象性别、年龄等一般资料经统计学分析,无显著差异(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:1)患者均经过免疫固定电泳及骨髓摄片确诊为多发性骨髓瘤,符合国际卫生组织(WHO)诊断MM标准:主要标准:骨髓浆细胞增多(>30.0%)、组织活检证实有浆细胞瘤、M-成分:血清IgG>3.5g/dL或IgA>2.0g/dL,尿本周蛋白>1g/24h;次要标准:骨髓浆细胞增多(10.0%~30.0%)、M-成分存在但水平低于上述水平、有溶骨性病变、正常免疫球蛋白减少50.0%以上:IgG<600mg/dL,IgA<100mg/dL,IgM<50mg/dL;具有至少1项主要标准和1项次要标准;或者具有至少3项次要标准而且必须包括其中的前2项。2)患者应有与诊断标准相关的疾病进展性症状。3)未患有其他骨髓性疾病。4)已签署知情同意书,自愿参与此次研究,经医院伦理委员会同意。排除标准:1)严重心肝肾功能疾病者;2)服用任何影响凝血功能药物者;3)精神病疾病或者无法配合研究者。

1.2 研究方法

1)试剂及仪器:凝血仪器为北京赛科希德8000,血分析仪为法国ABX60,试剂均为仪器配套试剂。2)检测方法:清晨空腹抽取2mL静脉血,采用EDTA-K2抗凝试管,测定血小板相关参数。采用枸橼酸钠抗凝试管抽取2mL静脉血,分离血清,检测凝血因子。严格按照试剂说明书操作。采用ELlSA法检测纤维蛋白原降解抑制物D二聚体。

1.3 观察指标

观察及比较两组凝血因子。凝血因子:包括凝血酶时间(thrombin time,TT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、凝血酶原时间国际标准比值(PT-INR)、部分活化凝血酶时间(partial activated thrombin time,APTT)、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)浓度、纤维蛋白原降解抑制物D二聚体(D-dimer,D-D)、抗凝血酶活性(antithrombin activity,AT-Ⅱ)。

1.4 统计学分析

本次所有调查数据均采用SPSS 19.0软件进行分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料用百分比(%)表示,采用卡方检验(χ2)。P<0.05时差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组凝血因子比较

观察组患者的TT、FIB水平明显高于对照组,其差异有统计学意义(P<0.05)。但两组PT、APTT、PT-INR经统计学分析,差异不显著,无统计学意义(P>0.05)。

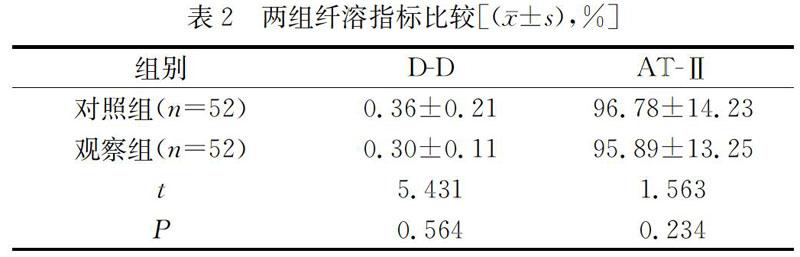

2.2 两组纤溶指标比较

观察组与对照组的D-D、AT-Ⅱ水平经统计学分析,差异不显著,无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

多发性骨髓瘤是血液系统常见的恶性腫瘤之一,多属于浆细胞克隆性增生性疾病,多是B淋巴细胞中的恶性细胞肿瘤终末分化,将患者体内的骨髓取代,破坏患者骨质,使得患者体内生成大量的异常免疫球蛋白。众多学者[3]对多发性骨髓瘤的发病机制进行了相关研究,其发病机制有现代分子生物学技术、细胞学、免疫学、遗传学。从当前研究来看,参与到多发性骨髓瘤发病中的分子有miRNAS等因子,与正常的浆液细胞相比较,miR21的表达水平明显调高[4]。绝大部分多发性骨髓瘤患者是由于体内染色体交互导致的,约占多发性骨髓瘤的34.00%。细胞学中单个细胞趋化蛋白及其特异受体COR2参与到多发性骨髓瘤发病中,并在这一趋化因子下,参与到多发性骨髓瘤的骨质破坏、髓外转移中。免疫学中的CD+IL17A+调节性T细胞在多发性骨髓瘤患者中的失衡所导致,当THI7细胞升高时,促进了骨髓瘤细胞的增值。越来越多的研究表明[5],多发性骨髓瘤的发病机制中,染色体异常也可导致多发性骨髓瘤发病,临床中约有90.00%的患者通过检查可发现染色体数目异常。

多發性骨髓瘤中约有35.00%出现不同程度的出血,在临床中表现有渗血、瘀斑、消化道及肺内出血等。近几年来,临床学者也纷纷对多发性骨髓瘤患者的出血状况进行研究,由于多发性骨髓瘤细胞分泌M蛋白而引起高黏滞综合征、肾功能不全及出血倾向等,以出血倾向为首要发病症状,但出血程度不一。也有其他学者通过研究指出[6],由于多发性骨髓瘤患者的浆细胞骨髓浸润,造血功能受到抑制,使得血小板减少,影响血小板功能。同时单克隆免疫球蛋白对凝血因子的活性起到一定的抑制效果,选择性地作用于纤维蛋白单体上,使得纤维蛋白不能聚合,最终引起出血[7]。此外,多发性骨髓瘤患者由于单克隆免疫球蛋白异常增多,降低红细胞表面负电荷间的排斥力,使得红细胞发生聚集,增加血清黏度,导致血液不畅,从而出现四肢麻木、头晕等。一旦血流滞缓,将损伤毛细血管壁,加重出血症状[8]。

在本次研究中,通过研究多发性骨髓瘤患者的凝血因子,结果显示,多发性骨髓瘤患者的TT、FIB水平明显高于健康体检者,而多发性骨髓瘤患者与健康体检者的PT、APTT、PT-INR、D-D、AT-Ⅱ无明显差异。由此表明,凝血酶时间、纤维蛋白原升高是多发性骨髓瘤患者凝血功能障碍出血的重要原因,而与纤溶系统异常无关。本研究所选研究样本量有限,有待进一步研究,以提高研究结果可靠性及安全性。

综上所述,凝血功能障碍是多发性骨髓瘤患者出血的主要原因,血液黏度增加,可加重患者出血。

参考文献

[1] 赵英菡.多发性骨髓瘤的临床分析[J].世界最新医学信息文摘,2015,15(105):162-163.

[2] 郭淑丽,田永芳,王洪丽,等.维吾尔族与汉族多发性骨髓瘤患者凝血指标对比分析[J].中华实用诊断与治疗杂志,2014,28(01):87-88.

[3] 刘朔婕,陈志奇,黄飞.初诊多发性骨髓瘤患者凝血功能分析[J].医学信息,2015,(43):327.

[4] 石威,胡豫.重视多发性骨髓瘤出凝血问题[J].中国实用内科杂志,2017,37(02):104-107.

[5] 王磊,余家玉,方奕奇,等.多发性骨髓瘤患者凝血相关指标的临床研究[J].中外医疗,2017,36(09):32-33.

[6] 丁路,洪振飞,刘海玲,等.多发性骨髓瘤疾病进展及治疗过程中的凝血功能变化及其意义[J].现代肿瘤医学,2017,25(19):3124-3127.

[7] 李红梅,王拥军.以消化道出血为首要表现的多发性骨髓瘤临床分析[J].临床和实验医学杂志,2016,15(22):2265-2267.

[8] 叶丽.多发性骨髓瘤发病中促血管新生细胞因子的作用[J].海南医学,2017,28(10):1648-1650.