古藏文“赤”()与“日”()的语音演变规律及其相关问题研究

——以吐蕃赞普与宫殿之名为例

2019-05-25南拉才让完么措

南拉才让 完么措

(西北民族大学社会科学研究院 甘肃兰州 730030)

众所周知,聂赤赞普是吐蕃第一代赞普,囊日松赞是吐蕃第三十二代赞普。在吐蕃敦煌藏文文献和后弘期的有些藏文历史文献中,关于“聂赤赞普”()和“囊日松赞”()两个名字分别记载为和。同时,止贡赞普之子聂赤()和吐蕃时期的赤则宫殿()之名也被记载为和等。从这些记载来看,藏文“日”()字和“赤”()字都有互换现象。这种互换现象的由来,可以从敦煌藏文文献中关于囊日松赞之名中“日”字的含义和由来的记载中略知一二。敦煌藏文文献p.t1287所载:“”[1],由王尧、陈践在《敦煌本吐蕃历史文书》中翻译为:

此后,岩波地方之民庶以及韦·义策等人乃上赞普尊号,云:“政比天高,盔(权势)比山坚,可号南木日伦赞(天山赞普)。”[2]

此外,黄布凡、马德在《敦煌藏文吐蕃史文献译注》中将该句译为:

于是,埃布地区之臣民与卫·义擦卜等人给赞普上尊号,以其政比天高,盔比山坚,乃上尊号为“囊日(天山)伦赞”[3]。

基于各方面的原因,目前学术界普遍认为,囊日松赞之名中“日”的含义是指“地面上由土石构成的部分”,即“山”,这一解释似乎成为了一种定论。但是,笔者通过对藏语语言演变规律、古藏文读法的发展变化,以及对藏汉经典文献材料的排比过程的分析来看,囊日松赞之名中的“日”字的含义并非指“山”,其语音不仅是从古藏文“赤”的语音中演变而来,而且其包含的意义也跟“赤”完全相同。以下笔者将用现代语言学和历史语言学的研究方法,试论“日”和“赤”之间的特殊的历史渊源关系。了音高的差别之外,其他的音位和发音方法都相同,即“i 前、高、不圆唇,短元音。e 前、半高、不圆唇,短元音。”[10]因此,在当时的语音描写(口语记录)中,e和i是有可能产生错位的。

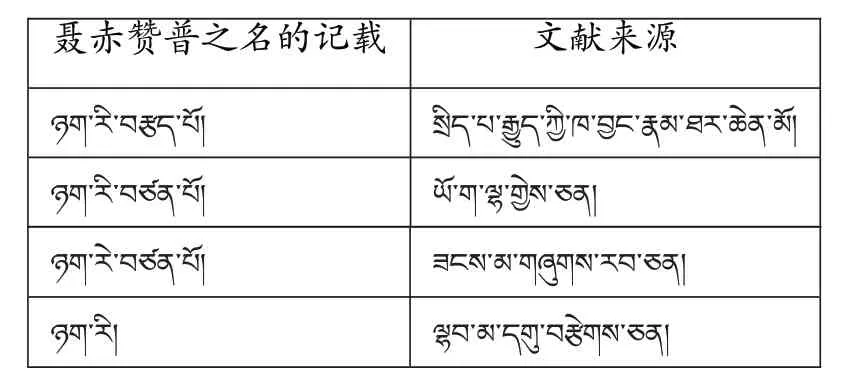

表1 古藏文文献中记载聂赤赞普之名的不同写法

一、吐蕃赞普之名中的“赤”与“日”的语音关系

(一)藏文文献中有关聂赤赞普名字的记载

在很多藏文历史文献中,聂赤赞普均被视为是吐蕃首位赞普,藏族学者都有从聂赤赞普开始讲述吐蕃赞普王系的惯例。其实在史籍中,聂赤赞普的来历记载说法不一,单就他的尊称的记载方面也多有不同。比如,敦煌藏文文献pt1286中将其记载为“”[4];《第穆摩崖石刻》中记载为“”[5]等等。吐蕃时期和后弘期的大部分文献中,吐蕃首领名字中的第二个音节均为“赤”。但是,也并非所有藏文文献中的写法都一样,比如,苯教藏文史籍《斯巴传承记》中记载为“”[6];《尤噶拉吉坚》中记载为“”[7];《桑玛修热坚》中记载为“ཁྲོི་”[8];《达玛格泽坚》中记载为“”[9]等等。从这些文献记载来看,聂赤赞普名字中的第二个音节“赤”已明显都变成了“日”。(见表1)

(二)藏文文献中有关赞普囊日松赞之名的记载

概而言之,通过以上分析,我们可以知道,藏文文献中对于囊日松赞名字的记载有以下不同的写法等。但是,若仔细考察,这些不同的称谓其实都有一定的时间间歇性等不同的原因。比如,“伦赞”()是囊日松赞年幼时的名字;“赤伦赞”()是其继承王位后的名字;后来,囊日松赞率兵往北进发,兼并强邻后称为了“囊日伦赞”()。到此时,其称谓中的“赤”已不复存在了。到了后弘期,大部分藏文文献中对于他的名字只有“囊日松赞”()这一记载。至于“囊赤伦赞”()或“囊赤松赞”()中的“赤”字如何变成了“日”字的原因,正如上述分析,是因为随着语音的演变,“赤”的第一个音素“卡”()开始脱落,于是成为了“日”字,所以,“囊日松赞”()其实就是早期文献记载中所提到的“囊赤伦赞”()。

(三)藏文文献中有关夏赤和聂赤之名的记载

此外,《弟吴宗教源流》中记载:“茹勒杰为大臣……吴德贡杰()说:老幼百姓都在羡慕您,比我叔叔还亲,故起名为门松叔”[24]。此处,止贡赞普之子布德贡杰名字中的藏文“布”变成了འུ字。根据藏语发音脱落的变化规律,在古代,最初由三个音素构成其发音的“布”字,后来,随着音的脱落而变为,再到音的脱落,最后就剩下或者变成了字;同样的道理,因语音的演变,藏文“德”字在后弘期的有些文献中也变成了字。从以上分析和藏语语音发生脱落的变化规律来看,语音脱落的情况都发生在前音素,也就是说,语音脱落都是从最前面的因素开始的。因此,根据这个规律,我们不难看出,古藏文“赤”字的语音也是由于最前面的音素的脱落,到最后就变成了“日”字。

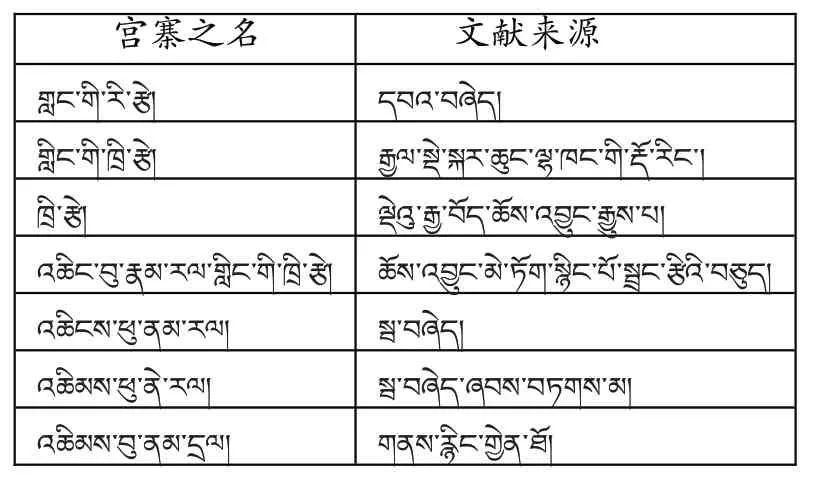

二、吐蕃时期赤则宫殿之名中的“赤”与“日”的语音关系

吐蕃世系“地上六列王”时期修建了青哇六宫,即青哇达孜宫、达孜宫、玉孜宫、赤孜()、孜穆琼孜宫和赤孜本德宫。其中,赤孜的意思是宫寨,苯教文献中将宫寨称为“塞康”(),佛教文献中称为“拉康”。《弟吴宗教源流》记载:“六列王修建了青布宫、噶曲宫、哲玛宫、正桑宫、格尔布宫、赤孜宫。”[25]娘·尼玛俄色所著《娘氏教法源流》中记载:“王子赤德祖赞时修建了桑耶噶曲宫、青浦囊热林格赤孜宫()、哲玛正桑宫、玛萨贡拉康、拉萨噶琼。”[26]根据这个记载我们可以知道,当时修建的赤孜宫的全称是“青浦囊热林格赤孜宫”。但是,有些文献中对赤孜宫的记载也不是完全相同。比如,《巴协》中记载为:“青浦囊木热()”[27];《拔协增补本》记载为:“青浦内热()”[28];《史地录》记载为:“青浦囊木哲()”[29];藏文文献《伟协》中则记载为:“赞普杜松芒波杰隆囊在位时期,建造了林格日孜宫()”[30]。此外,松赞干布的侄子杜松芒波杰曾修建过的“林格日孜宫”,似乎跟“青浦囊热林格赤孜宫”没有什么关系,但当我们详细阅读文献资料,仔细分析每个宫寨名字的字词组合及其语音变化情况,便可知道,“林格日孜宫”这个宫寨和以上这些不同名称的宫寨其实指的都是同一个宫寨,也即“青浦囊热林格赤孜宫”。

表2 古文献记载的林格日孜宫的不同写法

由于语言的演变,青浦囊热林格孜则宫在后来的历史文献中都记载为青浦囊木热、林格赤孜等。在噶迥寺建寺碑文中记载:“祖父赤都松时期,修建了林格赤孜等宫寨”[31]。祖父赤都松指的是杜松芒波杰赞普,这里所记载的宫寨林格赤孜应是“青浦囊热林格赤孜宫”。此外,《韦协》中记载的与《夏拉康碑文》中记载的指的也都是“青浦囊热林格赤孜宫”。其原因与写成和写成或的情况相同,是因为藏文“赤”的前音素脱落后变成了“日”()。从语言学的发展规律来看,语音的演变其实与人们的惰性有着直接的关联,其演变规律一般是从繁到简。青浦囊热林格赤孜宫的名称也是在这种发展变化的影响下逐渐简化,从“青浦囊热林格赤孜宫”变成了林格赤孜或青浦囊热,甚至在有些史籍中更加简单地记载为赤孜等。因此,根据以上的分析和叙述,我们可以知道,青浦囊热林格赤孜宫的称谓中的“赤”与林格日孜宫的称谓中的“日”的意义是相同的,并且,藏文“日”的词源就是古藏文“赤”。

三、汉文文献中有关古藏文“赤”与“日”的记载

从相关汉文文献来看,古藏文“赤”的汉文音译都不尽相同。比如,唐朝政治家、史学家杜佑(735-812年)所撰《通典》(一九零)中将吐蕃三十五代赞普赤芒松芒赞()名字中的“赤”音译为“乞黎”;北宋著名史学家、政治家司马光(1019-1086 年)等人编纂的《资治通鉴》(二零七)中将吐蕃三十五代赞普赤堆松()名字中的“赤”音译为“弃隶”;拉萨大昭寺门前的《唐蕃会盟碑》是唐代文武孝德皇帝唐穆宗与吐蕃四十代赞普可黎可足()在双方派出使节,先在唐京师长安盟誓,次年在吐蕃逻些重盟,并于公元823 年将盟文以藏汉两种文字对照的形式刻石所立。该碑北面的碑文上所载“(宰相同平章事尚绮立赞窟宁悉当)”[32]中,将“赤”字音译为了“綺立”。

从上述这些古典文献中所载对“赤”字的汉文音译来看,其译文字形虽然不同,但读音qi li 二字全都体现出一致性。在古代汉语中,高元音i 和y之前的j、q、x三个读音在现代汉语中都会发出g、k、h 的音。比如:“街”[jie]读为[ke],“强”[qiang]读为[khang],“鞋”[xie]读为[he],“下”[xia]读为[ha]。汉语中因没有r的音位,所以,在汉译藏语音位r的发音时通常只能选择与它相近的音位L 进行翻译,比如,《唐蕃会盟碑文》中的音译为“逻些”音译为“罗桑支”等。

语言学家共同认为,研究语音时,音译的词汇不能作为主要材料进行研究。因为不同民族有着不同的音系系统,一个民族的语音不可能与另一个民族的语音完全对应。尽管如此,但我们可以用它来做为旁证。因此,在这里,我们可以利用以上的汉语音译词汇对“日”来源于“赤”的论点进行旁证。“赤”的汉语音译qi li中的qi 在古汉语中的发音与古藏文“赤”的读音有一定的对应关系。此外,吞弥桑布扎以梵文字母为依据,结合藏语特点创制藏文时,从梵文三十四个辅音字母中去掉了()五个反体字,因此,古藏语音位系统中没有(这几个音位。古代藏语中既然没有的音,那么,古藏文“赤”在当时的发音也就不可能是现代藏语的拼读音。我们也因此可以推论,古藏文“赤”在古代是读为

四、从古藏文“赤”与“日”的语音演变看藏语语音演变规律

藏语是表音文字,每一个不同的字母都有着不同的音。这些音经过漫长的时间流逝,不断地发生演变。同时,语音相对的文字也相应地会发生变化。比如:在嘉绒话中,藏文读为的每一个音素都要发音;在安多方言中,藏文读为,此处读时只会将下加字母和元音ཨདོ的音读出,而不会将中心字母和再后加字母的音读出,因为这两个音在此处可以看作是脱落。再比如在安多农区读为和的读音也是读和。著名藏族学者根顿群培曾讨论过藏语语音演变的问题,他说“同样是呼词,比如,有些地方将此二字上下相加写成”[33],“很多藏区边地都会将每个音素读出或者与古代读法相同。锡金人将读成读成读成”[34](其著作中有许多诸如此类的例子,此处省略)。依据根顿群培的分析,我们可以看到,锡金语中读为,这种读音是因为将辅音字母和分为了两个音读为,其读音中有三个音,即将中心字母和元音字母i读为一个音,下加字母读为了一个音,后加字母读作了一个音读为,是将中心字母和元音字母读为了一个音,下加字母和后加字母拼读为了一个音,因此词读出时成了两个音读为,是将中心字母和元音字母拼读为了一个音,下加字母和后加字母拼读为了一个音,因此词共有两个音。

通过上面的分析和举例,我们可以大概知道藏语语音演变的一些过程。这些过程按照事物发展变化的规律来分析,可以说明以下几个问题:1.古代藏语音节中每个音素都要发音,比如读为读为读为等。2.可以看出藏语音节中有些音素逐渐减少的过程,比如读为读为,此类由四个以上音素组成的单词读出时变成了两个音;3.藏语已成为每个音节只发一个音,比如读为读为读为。此类表示藏语语音演变的例子,在敦煌古藏文文献中非常多。比如:敦煌古藏文文献p.t1287记载:“(琼保邦色苏孜在赞普和娘芒波杰尚囊之间屡近谗言,奸计煽动。在赞普驾前他妄说尚囊心怀二志。)”[35]此处的和赤松德赞时期的《雪石碑》记载的“(苟大公之子孙对赞普陛下不生二心,其他任何过错决不处以死刑)”[36]中的所指的意思相同,都有“造反”之意。从藏语语音演变的规律来看,的有些音素脱落后变成了。

因此,从以上运用藏语语音发展的规律来推测分析藏语语音发展变化的情况,我们可以知道,“赤”最初的读音是分别发出中心字母和后加字母的音,成为两个音节,即。后来“赤”的前音素脱落,“赤”逐渐成为单音节字“日”,这种现象符合藏语语音演变的规律,而且其语音演变情况跟上述例子中语音的读音和发展变化情况是一样的。

结语

从目前来看,关于吐蕃赞普与宫殿名字中的古藏文“赤”与“日”字,在漫长的语音历史长河中发生的演变及其相关问题,前人似乎并无专门研究过。文章初次探讨该问题,定有许多不足之处。但是,利用语言学的研究方法,依据目前所能见到的吐蕃藏文文献、后弘期的佛苯文献,以及汉文文献等有关囊日松赞名字的记载,对“日”字的来源进行探究,能够得出如下有规律性的结论:敦煌古藏文文献中的、后弘期文献中的和等名字中的藏文“赤”是囊日松赞之名中的“日”字的词源,并且,古藏文“赤”和“日”在很多文献中都有互换现象。

此外,关于“日”与古藏文“赤”之间的关系,除了本文所述内容之外,尚有以下几点问题还可以做进一步的研究。一是研究语义方面的内容。从语言学的角度研究某一个字或词,既要考虑语音问题,也要考虑语义问题。本文主要着眼语音问题,对古藏文中的“日”与“赤”之间的关系进行了分析,但它们的语义问题尚待进一步研究。二是古藏文“赤”字体现的社会阶层问题。在吐蕃文献中,古藏文“赤”频繁出现在赞普、大臣和贵妃等的名字中,因此,“赤”很可能跟当时的社会阶层有着密不可分的关联。三是重新认识吐蕃赞普、大臣和贵妃等的姓名,以及吐蕃时期的宗教活动场所“拉康”()和“塞康”()名字中包含的内在含义等问题。