西藏“土伯特”名称的前世今生

2019-05-25南小民

南小民

(西藏大学文学院 西藏拉萨 850000)

引 言

汉文词“土伯特”本是清代才产生的对西藏的称呼,但颇有学者认为它与唐代“吐蕃”一词音义相通。19 世纪初,法国汉学教授雷慕沙(Abel Rému⁃sat,1788-1832)最早因清朝称西藏为“土伯特/图伯特”而改读“吐蕃”为“吐波”[1]。鉴于雷慕沙这位法国人一生从没来过中国,仅凭若干汉学书籍和一本《满汉字典》自学汉文又并不会说汉语①雷慕沙学汉文时没有老师、教材和法汉字典;他试图到皇家图书馆查阅有关资料,但负责馆员对他嗤之以鼻。多亏一本满文书、几篇神学译稿和一本《满汉字典》,雷慕沙通过其他文字中极不正确的转译和猜测来逐渐归纳汉字原意,以这种猜谜方式自学汉文。因鸦片战争以前中、法直接交流较少,雷慕沙毕生没来过中国,并无汉语口语能力。几位中国人来到巴黎,雷慕沙与他们的交流是通过写汉字来“笔谈”。李慧.欧洲第一位“专业汉学家”雷慕沙[J].国际汉学,2015(2);《法国汉学家雷慕沙200年祭》[EB/OL],来源:https://www.douban.com/group/topic/,其“吐bō”论作为舶来品本来并不靠谱。但国内颇有学者认同此论。如任乃强(1932):“对藏族称呼土伯特或图伯特皆吐蕃之转音也。”[2]牙含章(1980):“满人把西藏叫图伯特是从蒙古人那里学来的……图伯特就是吐蕃演变而来。”[3]金文明(2001):“清史所载西藏旧译名‘土伯特’和‘图伯特’是验证‘吐蕃’古音的可靠资料……吐蕃的‘蕃’应定音为bō”[4]。此论影响所及,《辞源》(2015 第3 版)说:“吐蕃,蕃音bō,我国古代藏族所建立的地方政权。音转为‘土伯特’……在今西藏地”,明确认为“吐蕃”音转为“土伯特”,为“吐蕃”注音tǔbō背书。有学者干脆用“吐蕃特”代替音译词“土伯特”,如李保文(2003):“(清朝)皇太极于是年11 月15 日便通过色臣国师绰尔济致书吐蕃特汗”[5]。西藏某城市街道还出现了“吐蕃特喜宴”的饭店名称。一些人心里似乎已有这样一个语音等式“吐蕃(bō)≈吐蕃(bō)特=土伯特”。

那么,汉文“土伯特”之名怎么来的?它与“吐蕃”究竟是何种关系?二者语音真相等吗?我们试从词语源起和语用演变角度作一分析。

一、汉文“土伯特”的源起

(一)“土伯特”的源起时间

“土伯特”一词在汉文献中最早出现于清初皇太极时。那时后金/清朝虽使用满文和蒙文,也并用汉文;皇太极本人能文能武,通读汉籍,起用了范文程、洪承畴等诸多汉臣;幼主福临(顺治帝)的御前老师选定三位汉族文臣,仅一位满族文臣。据满文档册,早在天聪八年即1634 年,皇太极就曾有途经蒙古部落遣使土伯特(满文拉丁化写为Tubet)[6]之意,初有“土伯特”之概念。而汉文“土伯特”在五年后的《清实录》①唐以来旧制,上一代皇帝死后,由新继位皇帝特命大臣开馆纂修实录;实录馆开馆后,从宫内调取上谕、朱批奏折,从内阁调取起居注及其他原始档案,由纂修官理清年月,按纂修凡例加以选编。本文所引《清实录》相关内容参考西藏民院历史系《清实录·藏族历史资料汇编》(1981年)。中最早出现:“崇德四年(1639年)十月,遣察汉喇嘛等致书图白忒汗。书曰:‘大清国宽温仁圣皇帝致书于图白忒汗。自古释氏所制经典宜于流布,朕不欲其泯绝不传,故特遣使,延致高僧,宣扬法教。’”(按:这里的“图白忒”即“土伯特”的早期异形,据历史背景“图白忒汗”指当时统治卫藏的藏巴汗)。《清史稿·西藏》:“(皇太极)天聪年间,大兵取明之东省……迨崇德二年,奏请发币使延达赖。四年,遣使贻土伯特汗及达赖书,谓‘自古所制经典,不欲其泯灭不传,故遣使敦清’云。”说的正是上述史实。

(二)“土伯特”的源起背景

学界共知,元朝将藏区划为“吐蕃等处”“吐蕃等路”和“乌思藏纳里速古鲁孙等三路”三个宣慰使司都元帅府辖区。其中后者简称乌思藏宣慰司或乌思藏,又称“卫藏”,大体对应今西藏。明朝在乌思藏“多封众建”,对各教派首领分别封授僧官和法王,任用当地藏人担任各级官吏。及至明末,形势大变:1642年,驻牧青海的蒙古和硕特部固始汗率部进入卫藏,推翻了藏巴汗政权并扶持藏传佛教格鲁派统治卫藏;随后固始汗和格鲁派首领四世班禅、五世达赖等组成联合使团赴盛京(今辽宁沈阳)联系清朝,并被清朝称为“土伯特”。

彼时清朝尚未入关,对卫藏的称呼基本遵循蒙古人介绍。直到清朝入主中原后才罕见地提到原明朝对藏区、卫藏的称呼“西番、乌思藏”。《清实录·顺治二年》:“西番都指挥、宣慰、招讨等司万户、千户等官,旧例应于洮、河、西宁等处茶马司通贸易者,准照旧贸易……乌思藏番僧应从陕西入贡者,该布政司察号,果赉有印信番本咨文,准照旧例入贡”。这是清朝刚入关为安定中原社会,暂时沿袭前明旧称;此后但凡提到卫藏或达赖喇嘛,又冠以“土伯特、图白忒”等,均系蒙语称呼。可见清廷能较好地采用因俗而治的策略,称呼卫藏时能区别使用中原汉地旧称和蒙古诸部介绍。

(三)“土伯特”的源起性质

古典蒙文称呼藏区藏族为Töböt/Töbät[7],清朝借用此称汉译为“土伯特”,主要特指格鲁派(黄教)达赖、班禅统治的卫藏区域,继承的是元明时乌思藏地区,还没今天的西藏范围大(见后文二、2.)。清初直到康熙年间“土伯特”与“吐蕃”都无音义联系。《清实录·康熙五十九年》:“谕大学士、九卿等,朕于地理从幼留心……诸番名号虽与史传不同,而亦有可据者。今之土伯特即唐之突厥”。彼时康熙帝考证地理上瘾,竟认定“土伯特”是唐代突厥;可见清朝所谓“土伯特”并非唐代“吐蕃”之音义。

难道康熙帝没有“吐蕃”概念?有!康熙御制泸定桥碑记说:“(川西)大渡河水源出吐番,汇番境诸水”[8]。明清时“吐蕃”在指称藏区的同时,往往与“吐鲁番”音义混同①不独康熙,认为“吐蕃”与“吐鲁番”音义相通者,明清至今都有。如[明]陈诚《土尔番城》:“路出榆关几十程,诏书今到土番城”(按:土尔番是吐鲁番之别写)。[清]张荫桓《吐鲁番王玛特木迓於苏尼酬以诗》:“先是从军有烈名,吐蕃遗族尚峥嵘。”诗题明写吐鲁番郡王玛特木,诗中却称之“吐蕃遗族”。见《丝绸之路诗词-吐鲁番》[EB/OL],来源:http://www.sohu.com。牛汝晨《新疆地名概况》一书认为吐蕃之“蕃”读pan,Turpan(吐鲁番)一名源自“吐蕃”,于维诚先生亦同意此观点。见阿布力克木·阿布都热西提.吐鲁番一名语源语义考[J].中央民族大学学报,2014(3):144.,当读tǔfān。如《明实录》中“土番”有时指唐代“吐蕃”,有时又是“吐鲁番”的简称②《明熹宗实录》卷五十五“云南巡按朱泰祯言……其西界为西番,即汉西域、唐土番遗族”,此处“土番”是“吐蕃”的别写;《明武宗实录》卷一百六十四:“瓦剌卜六王等来贡称谢且言与土鲁番世仇……议瓦剌屡为土番所侵”,此处“土番”实为“吐鲁番”之简称。;[明]顾炎武《日知录》卷二十九:“唐之吐蕃,即今之吐鲁番是也”[9]。《清实录·康熙五十九年》:“谕兵部……吐鲁番之人皆近四川云南一带边境居住,准噶尔若将吐鲁番侵取,又将土伯特人民煽惑,侵犯青海,不但难于应援,亦且难于取藏。”因明清时吐鲁番与广大藏族地区长期被蒙族地方政权统治(直到乾隆时彻底平定准噶尔之乱,吐鲁番才正式归入清朝),故康熙帝所谓“吐(鲁)番”当泛指包括吐鲁番在内的蒙古部落统治区,此处特指蒙古和硕特部当时统治的川、滇藏区,与黄教所治卫藏“土伯特”区别而言。(按:准噶尔部与和硕特部同属厄鲁特蒙古,虽有矛盾,却是同宗。准噶尔部当时已侵占卫藏“土伯特”并力图掌握黄教势力,若再与“吐鲁番”即川、滇藏区的和硕特部联合,会改变整个西北、西南形势,故康熙清廷极力防范出现这种局面[10]。)

(四)“土伯特”的源起路径

1.前人的研究

安瓦尔·巴衣图尔(1982)提到古代突厥文把“吐蕃”称为Töpüt、Tüpüt等③考古突厥语言中,元音o、ö或u、ü不分,辅音b、P也不分。见安瓦尔·巴衣图尔.关于“吐蕃”一词的语源考证[J].新疆社会科学,1982(3):122-124.。安才旦(1988)把Töpüt的流传历史比作一条河,列举了一些与Töpüt 有源流关系的称谓:唐代Tӧpüt、Tüpüt(突厥文)、Tibbat(阿拉伯文)=>宋代汉文“铁不得”,译于鲜卑语=>元代Tibet(蒙文)、土波(汉文)=>明代Tibӓt(维吾尔文)=>清代“图伯特土伯特”(汉文)等[11](有节略)。安先生上面所举诸名称的历时流变,侧面体现了“土伯特”源起的时空路径,但安先生此文主要强调汉文“吐蕃”来自突厥语Töpüt,意在证明“吐蕃”应读tǔbō,这似乎有违实际。

2.我们的补充

安先生上述突厥语系诸名称意义确与“吐蕃”有交集,但关于汉文“吐蕃”与突厥语Töpüt 等的音义关系,需要明确几点:①中国历史上突厥、回鹘、契丹、蒙古、女真/满族等北方少数民族存在密切的地缘、族缘政治关系,其语言同属突厥语系。这就决定了他们对藏族的称呼颇为相似,如“称呼吐蕃的古典蒙文中作Tӧbӓt,如同是借鉴了突厥文Tӧpӓt的不同写法而已”[12]。②这些民族有的曾入主中原并使用汉文,这样他们称呼藏族的汉文音译(如铁不得、土伯特等)也颇为相似;同时他们也都使用汉文本有的“吐蕃、西蕃”等指称藏族。如契丹《辽史》中把吐蕃后裔诸部分别称作“吐蕃国、西蕃国、铁不得国”等;《辽史》“校勘记”说“铁不得即吐蕃”;而“铁不得”本身由回鹘-契丹语(并非安先生所谓鲜卑语)对藏族的称谓Tüpüt 借音而来[13],类于蒙元时期同类音译词。③蒙元时期对藏族的称呼,蒙文Tӧbӓt/Tӧbӧd与汉文“吐蕃/西蕃”等相互渗透影响:A蒙元统治者为有效统治中原,在朝廷起用大批汉族大臣,对藏区沿用汉语传统的“吐蕃/西蕃”称呼,设置吐蕃宣慰司机构④元朝统一藏区后最初在河州设立吐蕃宣慰司的行政机构,国师八思巴为此在1272-1274 年在河州居住两年多。见陈庆英.西藏一词的含义和来历[J].燕京学报,1999(6).;皇帝的蒙汉文对照圣旨中,蒙文Tӧbӧd 对译汉文“吐蕃/西蕃”⑤少林寺出土蒙哥汗蒙文圣旨碑里对译“西番”的蒙语词作tӧbün,道布等认为是Tӧbӧd 之误,是b下少写一短牙所致。见道布、照那斯图.河南登封少林寺出土的回鹊式蒙古文和八思巴字圣旨碑考释(续一)[J].民族语文,1993(6):62.;B 汉族大臣们称呼藏族时,有些主动向皇帝蒙语Tӧbӧd 发音靠拢,表现在汉文献中出现了大批意指“吐蕃/西蕃”的奇葩对音词(并不限于安先生前述元代仅1 例),如上表(见表1)。

表1 吐蕃、西番对音词一览表

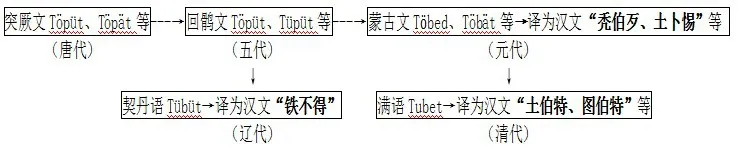

3.“土伯特”的源起路径

综上,结合清代土伯特、吐蕃等并用的情况可见,辽、元、清诸朝称呼藏族的既有汉语本有词“吐蕃、西蕃”等,也有一批突厥语系发音词如“铁不得、土卜惕、土伯特”等:这是两套不同的词语发音。元以来蒙古人用Tӧbed等称呼藏族,主要是承袭突厥语系语文的缘故;而清朝因民族地缘关系,也易于接受蒙语称呼并汉译为“土伯特”等。我们可制图如下(图1),反映“土伯特”的源起路径。

图1“土伯特”的源起路径

4.藏文史籍的印证

上述突厥语系发音诸词披上汉字外衣与“吐蕃”意义关联后,颇具迷惑性,易与“吐蕃”混为一谈。应明确,它们与“吐蕃”来源、性质不同,读音不能混同。汉文“吐蕃”-n尾发音其实元明时已被藏族人接受,音译为等屡次进入藏文《红史》《汉藏史集》《西藏王统记》等史籍;现代藏族学术大师根敦群培所写《白史》说:“除汉地外,其他诸大国,皆呼西藏为‘底巴达'()(按:对音西文Tibet)。此显然是从汉地往昔呼西藏为‘吐蕃'()与蒙语中呼西藏为‘吐巴达'()(按:相当于“土伯特”)所转变而成也。”其中对音汉文“吐蕃”的藏文也音带-n 尾[21]。可见连藏族史家眼中汉文“吐蕃”与源自蒙语的“土伯特”都是截然不同的词语读音。

二、“土伯特”的语用演变

(一)词音词形演变

清朝称呼卫藏的Tubet被汉臣们先后音译为汉文“图白忒、土北特、土伯特、都伯特、图伯特”等,本文统以“土伯特”代表。

1.《清实录·崇德七年》:“图白忒部落达赖喇嘛遣伊拉古克三胡土克图、戴青绰尔济等至盛京,上亲率诸王、贝勒、大臣出怀远门迎之。”

2.《清太宗实录稿本·崇德七年》:“土北特国达赖喇嘛遣乙勒孤格参枯独格兔、歹青绰尔济等至,上率诸王、贝勒、大人出怀远门,过养马圈迎之。”[22]

3.《清实录·康熙三十五年》:“尔第巴原系达赖喇嘛下司事之人。因尔不违达赖喇嘛之语辅助道法,朕是以优封尔为土伯特国王。”

4.《清实录·乾隆四十五年》:“尔前世荷蒙圣祖仁皇帝厚恩,赏给金印敕封……俾大兴黄教,祝国裕民。以绵我大清亿万年无疆之景运。其都伯特事宜,仍照前世率领属下。”

5.爱新觉罗·胤祯《抚远大将军奏议》:“准噶尔人背逆无道,混乱佛教,贻害杜伯特生灵。上天圣主,目不忍睹,扫除准噶尔人,收复藏地,以兴黄教。”①《抚远大将军奏议》原稿为满文,后被译为汉文,满文原本和汉译本现尚存于北大图书馆。见中国社科院清史研究室.清史资料(第三辑)[M].中华书局,1982:159-160,172-175.

6.《清史稿·西藏》:“其俗称国曰图伯特,又曰唐古忒。”

上述语料中“图伯特、土伯特、杜伯特”等所指相同,只是汉文词音和词形稍有不同。汉文文献中使用较多的是“图白忒、土伯特和图伯特”,其大体历时顺序如下:皇太极、顺治时期:图白忒→康熙、乾隆时期:土伯特→其他:图伯特

(二)词义所指演变

雍正初年,随着和硕特部罗卜藏丹津叛乱的平定,清朝直接统治整个藏区。1726-1728 年,清朝四川提督周瑛、学士班第等察勘划定西藏和青、川、滇的分界;确定四川、西藏以宁静山为界,正式将昌都划给西藏③宁静山为横断山脉主要山脉之一,是金沙江与澜沧江的分水岭。清《西藏图考》卷三:雍正五年(1727)“于巴塘西、察木多(即昌都)之东,勘定疆界,立界碑于南墩之宁静山。山以东属巴塘,山以西属藏地”。参看陈庆英.西藏一词的含义和来历[J].燕京学报,1999(6).。故雍正朝以后,“土伯特”指称西藏时才包含昌都。如成书于乾隆五十七年(1792)的《西藏志》:“西藏一隅,明曰乌斯藏,今曰图伯特……分为三部:曰康、曰卫、曰藏。康者,即今之察木多(即昌都)一路”[23]。

(三)语用频率演变

清朝终于认清“土伯特”音译他称色彩和语用局限后,便逐渐另用“西藏”名称,“土伯特”名称遂告废弃。如《西康图经》说:“‘土伯特’之名,藏人殊不自知。康熙以后,西藏用兵,交接频繁。华人数询问藏人以土伯特命名之义,藏人皆不自承。时人觉此名称不当,始有西藏、西招等异称蜂起。雍乾以后,土伯特之名亦寖废矣!”[24]这与唐之“吐蕃”历代传承的语用频率大相径庭:检索在二十五史中含“吐蕃”一词的段数:《旧唐书》499;《新唐书》477;《宋史》46;《辽史》15;《金史》4;《元史》36;《明史》32;《清史稿》16。而“土伯特”遍查二十五史只在《清史稿》里有,且仅5段(若以“图伯特”检索,3段;“图白忒”,2段),还不到“吐蕃”段数的1/3①此处“土伯特”与“吐蕃”语用情况是利用网络文本《二十五史》《四库全书》等搜索引擎所得。网址:http://www.wenxue100.com。

三、“土伯特”的今生

(一)“土伯特”与Tibet的邂逅

如前所述,指称卫藏的“土伯特”在清代康乾以后语用频率下降乃至废止,渐被“西藏”代替。如果把“土伯特”的起源和历史语用视为其前生,那么“土伯特”在当今藏族文学或某些涉藏交际场合的出现可视为其今生与新生。

指称藏族的西文Tibet概念早在13世纪便已出现,较早的词形有Burutabeth、Riboth等②1245年,柏朗嘉宾修士作为使者被欧洲教皇派遣到蒙古汗国;出使完成后他写了《蒙古史》一书,其中提到“吐蕃”所写名称为“波黎吐蕃(Burutabeth)”,是Tibet的阿拉伯文古名。1328年,一位名叫鄂多立克的方济各会士介绍其中国之旅说“我离开该省(天德)一直到达另一个叫作里波特(Riboth)的省份,它与印度接壤。该地区附属大汗”;按其所述,里波特(Riboth)实际指向西文Tibet概念。见[瑞士]米歇尔·泰勒.发现西藏[M].耿昇,译.北京:中国藏学出版社,2005.,在13世纪末《马可波罗游记》问世后才逐渐定型为Tebet、Ti⁃bet。“土伯特”与西文Tibet二者就起源来看,时间有早晚,来源有不同,几乎风马牛不相及,只是在所指含义方面有交集。前述法国人雷慕沙应是最早联系“土伯特”与西文Tibet 者③雷慕沙本人对汉语古音韵学尚无所知,以为“番”字在别的部首诸字之中皆读若“波”,于是假定“波”是“蕃”字附带的音读,由是以为吐蕃音“吐波”是西文Tibet的一种满意的译写。见张济川.“吐蕃”:读tǔbō还是tǔfān[J].中国藏学,2000(2):78-79.。任乃强(1932)也说:“Tibet 一字,乃土伯特(图伯特)之转译[25]”。到今天,拜英文Tibet 普及所赐,一些人(包括一些藏族人)在指称藏族时常常与英文Tibet 联系起来,进而音译为汉文“土伯特”,造成了历史词“土伯特”似有复兴的现象。如青海著名诗人昌耀的现代诗有“土伯特女人、土伯特妻子”等表述;扎西邓珠的现代诗《我是藏人》有“图伯特三十个字母的智慧祥光”等表述[26];一些藏族人网上交际时会说“你是土伯特吗?我也是土伯特”之类的话。

(二)“土伯特”的当代语

汉文“土伯特”的新生现象属于语言自然演变,本无可厚非。但这种演变一旦被达赖分裂集团利用,就不是一个简单的语言现象,需要我们警惕。

当代英语语境中Tibet 常与藏区对应,狭义才特指西藏。达赖集团为实现其分裂野心,无视史实,故意在“Tibet/土伯特或图伯特”应解释为“西藏”的场合,却用以指称整个藏区,似乎在范畴方面“吐蕃=西藏=土伯特=Tibet”,这样的理解抹杀历史与现实的分野,混淆西藏与藏区概念,造成人们认识的混乱。建议有关部门在国际语境下翻译Ti⁃bet,使用“吐蕃、图伯特/土伯特、西藏”时注意语用策略,厘清它们的音义界限,尤要注意“吐蕃”与“土伯特”并无音转关系,音不等同。

四、余论

(一)“吐蕃”与“土伯特”音不等同

既然国内主张“吐蕃音转为土伯特(Tibet)”的观点源自西方,那么来自西方反对该观点的主张也应重视。法国学者路易·巴赞等指出:欧洲语言里指称吐蕃的Tibet 源于中世纪旅行家向蒙文Tӧbӧt和波斯语Tibbut 的借鉴。而波斯文形式当以阿拉伯文Tibbat 写法为基础,阿拉伯文的Tibbat 源于9世纪初的粟特文Twp,yt,而粟特文则溯源于8 世纪突厥文碑铭Tӧpüt 一类……唐朝汉人则采用以-n结尾名词Tӧpӓn,瑞典高本汉对音作tʰuo-piwen,加拿大蒲立本对音为tʰo-puan,总之吐蕃在7 世纪无论如何带有-n 尾而非-t 尾音[27]。可见西方颇有学者考证吐蕃的“蕃”字唐音读重唇音声母(彼时汉语尚无轻唇音f),带-n 韵尾。另,法国学者伯希和强调“吐蕃”应保留Thu-pw’an 的古读,[法]石泰安把“(吐)蕃”拼写为fan;日本学者佐藤长给“吐蕃”拟音t'ub'iwen[28](日文读“吐蕃”为或④感谢兰州大学的焦浩老师,他在某高校教外国留学生汉语,从一个日本学生那里得知日本学者一般读“吐蕃”为とばん;并告知笔者可将此日文复制粘贴于百度翻译上听到发音。),其中“蕃”字都是类似的鼻音韵尾读音。

(二)“吐蕃”与“土伯特”不必对音一致

“土伯特”,实为突厥语系对藏族藏区称呼的系列汉译名称之一;某些学者之所以将“土伯特”与“吐蕃”读音混为相通,究其根源,除了对“土伯特”的源起和语用演变缺乏了解,还因为突厥语系里“土伯特”们意义可指向吐蕃,便主观地将“土伯特”读音也投射到“吐蕃”读音上,以为二者读音也应一致。其实古代某族群政权名称在不同语言以不同发音称呼本就常见,如吐蕃称唐朝(rgja),突厥却称唐朝Tawghac(桃花石)①藏文据语境有时译为“汉”,有时还译为唐、金、宋等中原王朝名。见拉都.汉藏语法比较与翻译[M].成都:四川民族出版社,2007:90-92.唐代突厥碑铭中屡称唐朝Tawghac(桃花石),Tawghac(桃花石)当对音中古汉文“大魏”,最早指拓跋鲜卑所建北魏之国号,后被西域中亚一些民族沿用指中原汉地。见郑张尚芳.古译名勘原辨讹五例[M].中国语文,2006(6):542-543.;再如慕容鲜卑建国自名吐谷浑,汉地南朝称之河南国,吐蕃呼之阿夏,突厥谓之唐古特②敦煌吐蕃历史文书里一份汉藏对照词表,其中吐谷浑写为藏文,拉丁转写为a-zha。见麦克唐纳.敦煌吐蕃历史文书考释(耿昇译)[M].青海人民出版社,2010:312.因吐谷浑国百姓主要是党项羌,突厥就称吐谷浑国为“唐古特”(Tangut)。见钱伯泉.木汗可汗南征吐谷浑[J].新疆社科论坛,1990(2):49.,各有约定俗成名称,发音何曾一致?故不必执著于汉文“吐蕃”读音非得与突厥语系的“土伯特”发音对应一致。

(三)“吐蕃”与“土伯特”长幼有别

“土伯特”为代表的系列汉文音译词其实都比唐代“吐蕃”一词晚数百年乃至上千年。不能依据此类晚辈词读音来限定长辈词“吐蕃”本有的读音。突厥语系里的“土伯特”们以塞音-d/-t 结尾,类于汉语入声韵;而“(吐)蕃”之反切和诗韵均读-n尾阳声韵:宋朝史炤《资治通鉴释文》明确给“(吐)蕃”注“方烦切”(见该书唐纪二十二、太宗贞观十一年等条);古诗文考察表明唐至清代千余年中“(吐)蕃”都以元韵(《广韵》、《平水韵》)入韵于律诗,以《中原音韵》的寒山韵入韵于元曲[29]。可见“吐蕃”与“土伯特”读音并不等同。

总之,“吐蕃”作为汉文词在汉文献中本有明确的反切注音和韵文例证,如果对此视而不见,却要搬出突厥语系“土伯特、铁不得”等词等来证明“吐蕃”读音,岂非舍近求远,舍本逐末?所谓“吐蕃音转为土伯特”的“吐bō”论观点缺乏实证,有待商榷;而将“土伯特”故意写为“吐蕃特”的做法很不严谨,需要规范。