口腔刺激护理干预在脑性瘫痪高危儿摄食行为中的效果

2019-02-21刘红莉

刘红莉

(郑州颐和医院,河南 郑州450000)

据统计显示,既往采用常规护理模式干预脑性瘫痪(简称脑瘫)高危儿,虽在一定程度上对喂养方式、姿势有所改善,但患儿吞咽功能未见明显改善,导致患儿身高体重显著低于同龄[1]。本研究采用口腔刺激干预吞咽功能异常患儿,以期改善患儿吞咽功能,提高喂养水平,进而提高患儿身高及体重。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2016年3月至2017年3月郑州颐和医院收治的脑瘫高危儿,按照随机数字表法分为对照组47例和观察组48例。对照组男28例,女19例;平均年龄(5.71±0.37)个月。观察组男31例,女17例;平均年龄(5.83±0.80)个月。两组患儿基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。

1.2 纳入标准 年龄<1岁;明确诊断为脑瘫;摄食、吞咽功能障碍、发育迟缓;家长签署知情同意书,且自愿配合。

1.3 排除标准 先天性心脏病及肺系疾病者。

2 护理方法

2.1 对照组 给予儿科常规护理,母乳喂养,指导喂养方法,给予一定康复锻炼。干预1、3、6个月后复查。

2.2 观察组 对患儿母亲讲解母乳喂养的重要性,指导喂养体位及姿势,以及适时添加辅食,指导母亲对患儿身高、体重进行记录。口腔刺激方法:①口轮匝肌按摩:双手拇指指腹从人中沟开始分别向两边嘴角推压,同法按摩下唇,每次5 min,每日5次。②咀嚼肌肉群按摩:右手食指按压下颌骨,左手食中两指,从左下颌开始上下推动下颌骨,同法做对侧,每次5 min,每日2次。③口腔按摩:护理人员清洁双手,带一次性PE手套,左手托住患儿下颌部,固定面部,右手食指指腹按压门牙处1 s,后滑向至左侧磨牙部,食指指腹再返回门牙处按压1 s,然后食指指腹再滑向右侧磨牙部,再返回门牙处按压1 s,同法按摩下牙床内侧及外侧。④按摩舌体:用食指指腹按摩舌体前1/3,方法是食指指腹从上滑下呈U型按摩左、右两颊肌各3次。⑤吞咽训练:一手托住患儿枕部,一手食指、中指、拇指分别固定下颌处、颏下和下唇,上推下颌骨,诱导吞咽发生,每日5~10次。干预1、3、6个月后复查。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①采用自拟脑瘫高危儿摄食行为评价表对两组患儿进行测评,内容包括患儿摄食行为9项和摄食障碍9项,分为5级评分法:1周内发生进食异常或进食障碍6 d记8分,3~5 d记6分,1~2 d记4分,低于1 d记2分,无异常记0分。评分越高说明进食障碍越严重[2]。②记录干预前后患儿平均身高及体重。

3.2 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件分析和处理数据,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用t检查,P<0.05为差异有统计学意义。3.3 结果

(1)摄食行为评分比较 观察组评分低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组脑性瘫痪高危儿摄食行为评分比较(分,x±s)

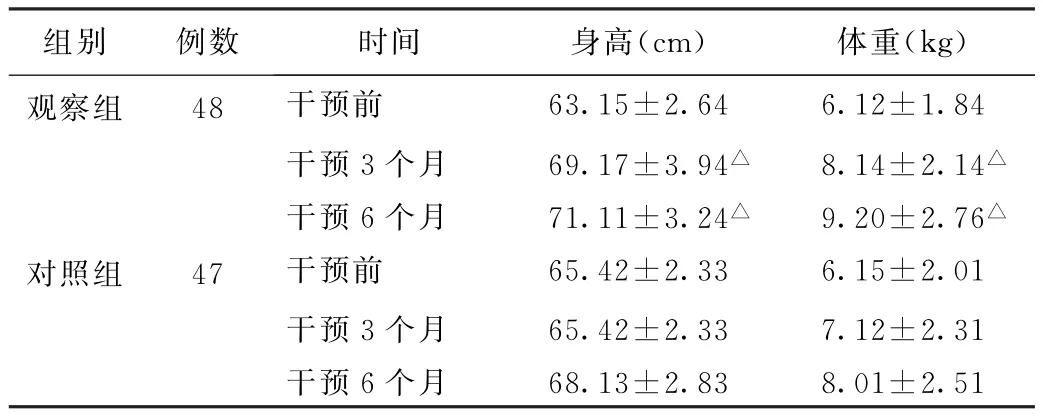

(2)身高及体重比较 观察组平均身高及体重均高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组脑性瘫痪高危儿身高体重比较(x±s)

4 讨论

本研究针对患儿摄食行为异常或障碍采用口腔刺激护理干预,包括对患儿家长进行健康教育,提倡母乳喂养并指导其喂养方式、体位、姿势,以及嘱咐家长记录每个干预阶段患儿身高及体重。然后采用按摩、按压等对口周肌、咀嚼肌进行训练,通过按摩口周轮匝肌、咀嚼肌群增加口周部、咀嚼肌周围血液循环,提高肌肉群兴奋性,改善口腔周围肌肉运动协调能力,促进患儿对食物、母乳吸吮能力,减少呛咳、吐奶的发生[3]。通过按摩舌体及牙床,改善口腔内感觉,刺激味蕾,诱导患儿食欲,为生长和智力发育提供营养支持,改善患儿营养状态。通过固定下颌处、颏下及下唇,推动下颌处,刺激患儿发生吞咽动作。结果显示,干预3个月后观察组摄食行为评分显著低于对照组(P<0.05),身高和体重高于对照组(P<0.05),提示口腔刺激护理干预可显著改善患儿摄食行为和营养状态,提高患儿身高、体重。干预6个月后复查发现其效果仍然稳定。

家庭是影响婴幼儿健康成长的重要因素,在本次护理工作中发现,患儿家长普遍对患儿喂养方式及体位不够重视,且缺乏相关喂养知识。因此本研究不仅对患儿进行护理干预,还对家长进行健康教育,普及喂养相关知识,使家长高度配合,采用引导喂养方式。本研究护理方式简单、易学,家长积极参与干预工作,使患儿喂养方式更加科学有效,从而有效促进患儿生长和智力发育[4]。

综上所述,口腔刺激护理干预能够显著改善脑瘫高危儿摄食行为,充分补充营养,提高患儿身高及体重,值得推广应用。