从互动交际看“好吧”的妥协回应功能*

2019-01-14郑娟曼

郑娟曼

(浙江师范大学国际学院,浙江金华 321004)

提 要 本文从互动语言学的视角,采用自然口语语料,考察了“好吧”在不同的会话序列中是如何完成妥协回应功能的,其语言形式与它所承担的会话行为之间又是如何交互作用的。我们发现,“好吧”所回应会话行为都包含言者的意外或不如意的信息,这一互动环境塑造了“好吧”的妥协回应功能和建构特征。从交际动因上来看,“好吧”作为一个非合意回应之后的合意回应,具有明示互动双方立场一致的作用。此外,我们从“好吧”的分布规律进一步审视句末语气词“吧”的情态功能,认为引发语中的“吧”表求定,应答语中的“吧”表“迟疑”。

一、 引 言

在现代汉语中,用作表态义的“好”跟“吧”组合而成的“好吧”主要有以下几种用法:

(1) 请你先让一下,好吧?

(2) A:你明天再来吧!

B:好吧。

(3) 董事长周伟森只咬定一句:“我的动物从不出园”,最后竟下了逐客令。好吧,比比谁的脸皮厚、耐性强。(北大语料库)

例(1)中的“好吧”位于引发话轮中,用于征求意见。例(2)中“好吧”处于真实会话的回应话轮中,表明对上一话轮的态度。例(3)中的“好吧”处于拟对话的叙述语体中,其性质跟真实对话中的“好吧”并无二致。

刘娟娟(2013)认为微博中的“好吧”是一个话语标记,并对其位置分布和语篇功能进行了考察和研究。于春(2013)在讨论“好了”的功能时,也提及“好吧”的语篇连贯功能。而对于“好吧”的概念功能、回应对象、所在会话序列及其交际价值则鲜有涉及。邵敬敏、朱晓亚(2005)对“好”的话语功能作了研究,认为“好”具有赞赏、应允和确认的积极应对功能,礼貌、让步、讽刺的消极应对功能和话语衔接的功能。我们认为赞赏、应允和确认跟礼貌、让步、讽刺是在不同层面上表现出来的功能。前者是概念功能,后者是人际功能,是非基本功能。“好”与“好吧”之间除了情态意义不同之外,概念功能也并非一一对应。“好吧”有应允功能,但没有相应的赞赏功能和确认功能。

表态回应是言者在交际中所承担的一种会话行为。它在使用中对互动交际的特殊贡献,还得从真实的言谈会话中去观察和寻找。本文试图采用互动语言学的研究视角,考察在会话中处于回应话轮的“好吧”是如何在互动交际中表达妥协回应的。其所在的会话结构,或者说它对回应的引发语有哪些特殊要求?“好吧”的语言形式及其功能在互动交际中又是如何塑造的?其交际价值如何?

本文未标明出处的语料均为本人在实际生活中或电视节目中收集的口语语料。在不影响研究结论的前提下,根据本文的研究内容,我们以话轮为单位进行文字转写。

二、 “好吧”的回应对象及其会话序列

互动语言学认为,语言发生在社会互动当中,互动交际形成并塑造语言。这需要我们将语言形式置于特定的会话序列中,揭示其分布特征、表现和作用。“好吧”作为一个表态性的回应成分,总是位于应答话轮的起始位置,对相邻对中引发话轮的话段具有很强的依赖性。会话中的“好吧”其回应对象涉及三个“引发域”,即行域、知域和言域( “概念三域”,参见沈家煊 2003)。不同的引发域对应不同会话结构。

1. 行域引发语

“好吧”的行域引发语表示一种现实的行为要求或状态。

当引发语是一个行为要求时,“好吧”妥协义表现为“我答应”,而对方所提的要求或者建议并非说话者情愿应允的。它可以独立成话轮,也可以有后续话轮的补充说明。

(4) 1R:胡老师,下一期我们想采访你。

2L:我初来乍到的,你还是另请高明吧。

3R:好吧。(失望的表情)

(5) 1R:我们一起去嘛。

2L:我真不行,让胡小舟一起去吧,男生可以干点活。

3R:那好吧。

(6) 1R:你坐下来说,别着急!

2L:好吧,但也不能说太久的。

例(4)中L提出“另请高明”的建议实际上是对R采访要求的拒绝,这并非R所愿的。例(5)L先拒绝R的请求,转而对R提出一个新的要求。显然“跟胡小舟一起去”并非R首选。这两例中L的话轮既是对前一话轮的回应,同时又是对下一个话轮的引发。因此,这两个会话序列都包含两个相邻对,分别是“要求/建议—拒绝”和“要求—答应”。例(6)是一个相邻对,但通过引发话轮中的“着急”反映出“坐下来”对L来说也并不乐意。因此L使用“好吧”是勉为其难答应。这些情况下常常伴随着难过、失望、无奈的神态。“好吧”所包含的情态特征也在一定程度上揭示了会话双方的势位关系和亲疏关系,即R与L之间的关系并非亲近关系,且L也并非低势位者。我们将该会话序列中会话行为与语言形式之间的关系表示为:

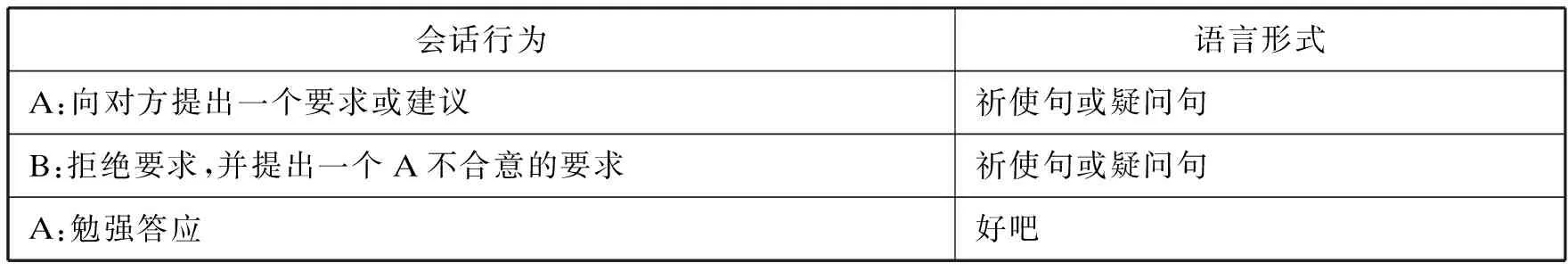

会话行为语言形式A:向对方提出一个要求或建议祈使句或疑问句B:拒绝要求,并提出一个A不合意的要求祈使句或疑问句A:勉强答应好吧

当行域引发语陈述一个客观事实时,“好吧”的妥协义表现为“我知道了”,表示无奈接受这一事实,而该事实对说话者而言是一个意外信息或不如意信息。此时所关涉的典型的会话序列通常由三个话轮组成,即FPP(相邻对前件)、SPP(相邻对后件)和PES(post-expansion sequence,后扩展序列)(Schegloff 2007),但“好吧”位于PES话轮的起始位置,跟前一个话轮不构成相邻对。如:

FPP:一个预期或某种心理上的理想状态

SPP:意外或不理想的情况

PES:好吧

FPP显示发话者存在一个预期或言者某种心理上的理想状态,SPP是通过呈现客观事实的方式对引发语中的要求、疑问进行间接的拒绝或否定,表达的是一个意外或不合意的信息。PES起始位置的“好吧”表示对信息的知晓或接受回应。不能用“对”作答,也不能说“也好吧”,因为“对事实的接受和获悉”不存在“语义量级”(沈家煊 2001)。如:

(7) 1R:你拍张他的照片给我看看。

2L:我在围墙外面,没看见他。

3R:(伤心)好吧!

(8) 1R:白糖和面粉的比例是多少?我也学学。

2L:没有算比例,我是凭感觉的。

3R:好吧,那只能叶老师秘制了。

(9) 1R:明天我也想看看《百鸟朝凤》,你先不要剧透。

2L:估计没在北美发行。

3R:好吧。(难过)

例(7)中R存在一个“L可以拍到他的照片”的预期,但是L的现实情况是“在围墙外面”,这是一个不合意的意外信息,R通过“好吧”表示无奈接受了这一客观事实。用“好”回应就不能传递言者对这一信息的主观态度,另外“好”回应的信息也不限于不合意信息或意外信息。例(8)R认为L会知道比例,但现实情况是L不知道,这是超出R预料的信息。“好吧”则是对该意外信息的妥协回应。例(9)可同理推之。我们将该会话序列中会话行为与语言形式之间的关系表示为:

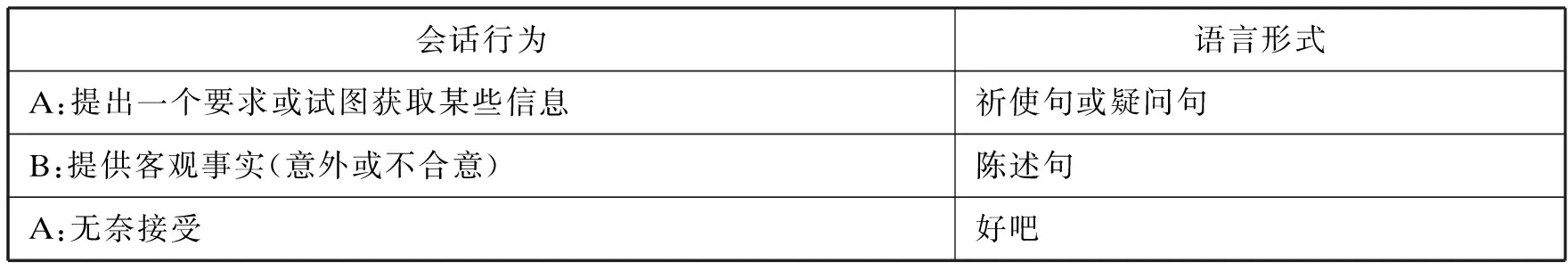

会话行为语言形式A:提出一个要求或试图获取某些信息祈使句或疑问句B:提供客观事实(意外或不合意)陈述句A:无奈接受好吧

“好吧”也可以用于表达接受某一客观事实的基础上引发下文的议论。它位于话轮的起始位置,具有承上启下的功能,但重心却是开启后续话轮。因此,后续话轮部分的内容不能缺省。从语用化的角度来讲,此时的“好吧”已经实现了一个话语标记的功能。如:

(10) (晚上十点多,家长在谈论孩子的睡眠情况。)

1家长A:桐桐现在还清醒着呢。

2家长B:跳跳也刚刚才睡。

3班主任:好吧,我们班级的孩子都是夜猫子。

(11) (家长B的女儿喜欢吃家长A做的燕麦粥,但不喜欢吃自己家的燕麦粥。)

1家长A:我就加了燕麦和切片红枣。

2家长B:然后呢?

3家长A:土冰糖一块。

4家长B:好吧,这是关键,我做燕麦粥从来不加糖。

在例(10)的会话序列中,第三个话轮是班主任的始发话轮,她的突然参与并不是为了表达对之前话轮中所述客观事实的知晓和接受,而是在两位家长提供的信息基础上展开议论。而班级里的孩子是“夜猫子”这并非班主任所希望的。例(11)家长B得知家长A做的燕麦粥里加了土冰糖,在此基础上发表评论,认为这是孩子喜欢家长A做的燕麦粥的关键原因。而燕麦粥加糖并非家长B所预料到的。我们将该会话序列中会话行为与语言形式之间的关系表示为:

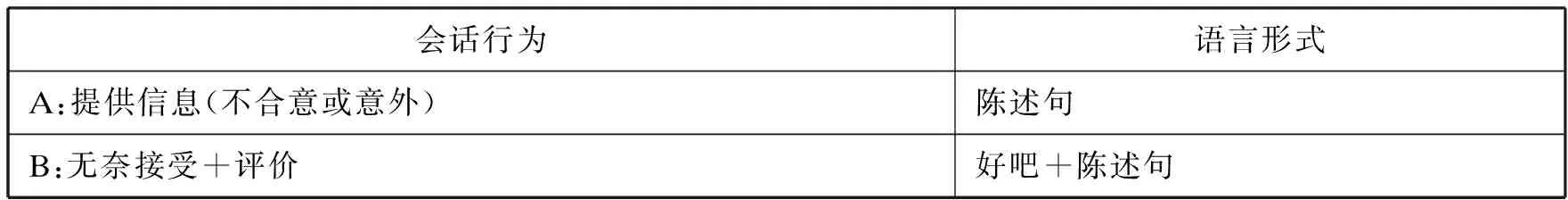

会话行为语言形式A:提供信息(不合意或意外)陈述句B:无奈接受+评价好吧+陈述句

2. 知域引发语

知域引发语,表示言者的一种主观认识。在会话中,对某种主观认识的回应,多见于使用“对”“是的”“同意”“不同意”等进行表态。但原本用于应允的“好吧”也可以用于回应知域引发语,表示勉强赞成或认可。所回应的评判多为言者意外的主观认识,其会话结构表示为:

FPP:预期(expectation)评判

SPP:偏离发话者预期的主观认识

PES:好吧

第一个话轮的话语包含一个预期,通常是对人、事物或事件的评价,第二个话轮中的话段表达的是偏离A预期命题的主观认识,即表达一个A的意外信息。两个前后话轮通常构成一次评价和二次评价的相邻对。而第三话轮中的“好吧”表示言者对B表达的意外信息的弱认同,是言者跟听者在认识上分歧之后的妥协。如:

(12) 1R:林丹刚当了新爸爸就出轨了,过分!

2L:诱惑太多,人总有意志力薄弱的时候。

3R:好吧,你说的也有一定的道理。

(13) (家长P和老师T的对话)

1P:展板做得太丑,没法见人啊。

2T:无关丑不丑,做了就好。

3P:好吧。

例(12)中R对林丹的行为作了主观评价。L表达了与R不同的看法。“好吧”是R对该意外信息的回应,R用比回应语“对”认同度低、主观性强的“好吧”对该意外信息进行回应,更具语境顺应性。例(13)也是如此。说话者的预期也可以不在会话序列中出现。如:

(14) R:他可是我们班级颜值最高的。

L:好吧。

虽然在序列中没有出现L的预期,但根据“好吧”我们可以判断,L先前存在一个预期评价,即“他应该不是颜值最高的”,而“好吧”是对意外评价的妥协式接受,带有无可奈何的语气。既然你说他是颜值最高,那就是最高的吧,体现了“好吧”的交互主观性。我们将该会话序列中会话行为与语言形式之间的关系表示为:

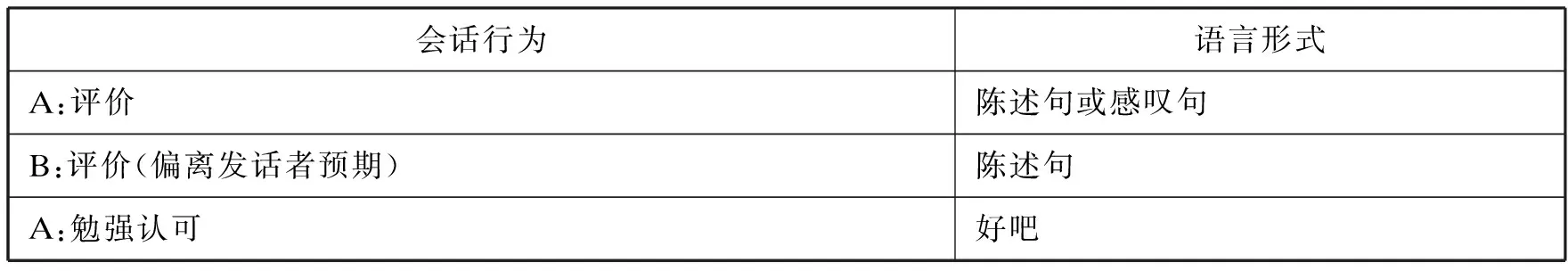

会话行为语言形式A:评价陈述句或感叹句B:评价(偏离发话者预期)陈述句A:勉强认可好吧

跟“好吧”的妥协式赞同用法相比,相应的“好”本该具有普适性的赞同功能,但事实并非如此。例(12)—(14)中的“好吧”都不能简单地替换成“好”,用来表示毫无保留的赞同。实际语言运用中“好”回应知域引发语时,也只能是对主观评论的言语上的让步式认同,其目的或者在于终结言谈话题,或者平复对方的情绪。通常重叠使用,语调紧凑。如:

(15) 1R:今天要不是你先甩门,我也不至于这样啊?

2L:好好好,都怪我,都是我的错,那我们现在可以回家了吗?

此处的“好”可以替换成“好吧”,两者功能相当。因此,让步式认同的“好”并不是妥协式赞同“好吧”的基本形式。下面的例子就不能用“好”来表示认同。如:

(16) 1R:我这张照片看起来是不是假假的?

2L:摆拍。

3R:那哪一张看起来不摆拍?

4L:除了偷拍,就是摆拍,自然就行了。

5R1:对的。

*5R2:好!

之前我们提到,对一种主观认识的赞同我们倾向于用“是的”或“对的”来回应。表达不确定语气时可以用“是的吧”或“好吧”,但后者要求说话者之前存在一个预期。如:

(17) 1R:他们一共就三个家属,就让他们参加?

2L:其实家属参加真有点不伦不类,比赛的目的是让教工放松,不在乎输赢,有多少人参加多少人。

3R:好吧。我再去找他们说说。

例(17)中R存在一个预期判断时,用“好吧”回答更自然,跟语境的关联度更高。“好吧”侧重在表现不情愿自己的预期被否定,而“是的吧”侧重在确信度低。

3. 言域引发语

言域引发语,表示一种说法。“好吧”回应的是对方的某种表述方式或者言外之意,“好吧”表示对这种说法的勉强接受,这种用法也不能用“好”来回应。如:

(18) 1R:你一个南瓯蛮女可以不用看这本书。

2L:蛮女?好吧。

(19) 1R:你这样对我,我可是特地来看你的!

2L:特地,好吧。

例(18)“好吧”并非对R所提出的现实要求的答应,而是对R关于“蛮女”这一措辞的回应,带有勉强接受的语气。而例(19)“好吧”回应的也是R的表述方式。从这两个例子可以看出,当“好吧”回应的是言域引发语时,应答话轮中总是先以回声问或回声的形式,呈现其引发域。回声问的内容是言者的意外信息,内心并不赞同,但却是妥协式接受。

4. 小结

由此可见,“好吧”所回应是哪一个引发域,它包含的信息对言者来说都具有不合意性和意外性。这一会话结构特征影响了其回应形式的功能和建构特征,即受话者只能对这些信息做出妥协式的应答,这一特征的社会行为所塑造的最优言语形式是“好吧”,而不是不包含无奈和勉强情态的“好”“对”或者“是的”。另外,“好”也不能用于回应知域引发语和言域引发语。语言形式和社会行为是相互塑造的。反过来,根据“下一话轮证明程序”(next-turn-proved-procedure),在信息表达缺省的情况下,基于“好吧”所具有的情态特征,我们可以判断“好吧”回应的上一话轮的信息为言者的意外信息或不合意信息。

三、 妥协回应式“好吧”的交际动因

1. 非合意应答之后的合意应答

交际双方的言语互动是一个交互主观性不断建构的过程,贯穿着言谈参与者之间立场的一致与分歧。通过上文的研究我们发现,“好吧”所回应的话段信息都具有不如意或意外的特征。从认知心来看,人类的预期多为积极的或与自己意愿相符,因此一旦言者自身的预期被否定,难免会出现一定程度的负面、消极情感。而“好吧”正是言者与听者在出现认识上的分歧或偏离之后的妥协反应。如:

(20) 1母:上来呀,妞!

2女:小朋友不可以爬楼梯的,妈妈难道你不懂吗?

3母:好吧,妈妈错了,妈妈下来。

在这两个会话序列中,前两个话轮都构成一个相邻对。按照选择等级(preference organization)观点,在相邻对中,与FPP配对的几个SPP并不具有同等的地位,有的是合意(preferred)的,有的是不合意(dispreferred)的。接受、认可等是合意回应的最大值,拒绝、反对等是非合意回应的最小值(preference organization,参看Pomeranz 1984; Raymond 2003;Schegloff 2007;Pomerantz & Heritage 2013等)。例(20)是关于女儿自己上楼还是妈妈下楼的对话。女儿先是给出自己不能上楼的原因,拒绝了妈妈的请求,从而暗含一个“妈妈下楼”的要求,属于非合意应答。这种间接拒绝的方式也为下一话轮中母亲的合意应答起到了导向的作用。在这个问题上,如果母亲仍然坚持要女儿上来,势必会影响交际的顺利进行,因此,即使母亲不情愿,最终还是选择妥协。“好吧”既是对女儿所给理由的赞同,也是对其暗含请求的答应。但母亲并非简单的应允,而是通过情态虚词“吧”表明自己勉为其难的态度。在言谈交际中,面对交际双方存有分歧的同一话题,总是以一方的妥协告终。

2. 消除发话者顾虑

经考察,用作表态的“好吧”可以跟其指向的话轮不构成相邻对。当发话者呈现某一客观事实时,发话者既不能作应允回应,也不能表达对某一主观认识的赞同。但受话者仍用“好吧”予以反馈。此时的“好吧”在会话交际中,具有消除L作出非合意应答时存在顾虑的作用。如:

(21) 1R:你们铠甲勇士的服装还在吗?

2L:已经带回家了。

3R:好吧。

例(21)第一话轮是一个请求前序列。R通过疑问话语向L询问实现请求所需的客观条件。但L回应的现实情况,阻止了请求行为的进一步展开,这是一个非合意回应,有可能威胁到了受话者的面子。“好吧”的回应消除了发话者的疑虑表明说话者已经接受了这一不合意事实,从而保证了会话的有序运作。因此,“好吧”在会话中,有时并非用于应允和赞同,而只是起到向受话者明示当前立场已经达成一致的作用。

四、 “吧”的情态义与“好吧”的妥协回应功能

通过上文的考察分析我们发现,对言者而言,“好吧”所回应的上一话轮的信息,具有意外性或不合意性。通过“最小差异对比法”(meaning minimalists)(参看Wu 2005:48),“好吧”不同于“好”的这一特殊功能来源于语气词“吧”。对于“吧”的情态功能,学界说法不一,大致分为两种观点,即多功能说和基本功能说。

多功能说认为一个句末情态虚词有多种不同的功能,对其功能的探索应该区分不同的分布环境。如“吧”就可以表达“劝告”“假设”“提议”“命令”“委婉”“谦虚”“同意”“请求”“催促”等多种意义(参看赵元任 1968:807-808;吕叔湘1999:57;窦道明 1983:151-152;候学超 1998:13-15等)。而用于“好”“行”“可以”之后的“吧”,表示同意。基本功能说则认为“吧”有一个基本功能或核心性能。如Li & Thompson(1981:307)的“寻求同意” 说,Shie(1991:192)的“不确定”说,Chu(1998:124)和屈承熹等(2004)的“迟疑”说,Han(1995:104) 的“削弱情态”说,等等。

多功能说旨在追求“吧”分布功能的精细化;而基本功能说试图撇开语境因素的干扰,对“吧”的基本性质进行精准提取。但两种做法都容易误入歧途。多功能说容易将句式意义转嫁到“吧”之上,出现“依句辩义”的情况。如到底是“好吧”表示同意,还是“吧”表示同意?显然是前者。而基本功能说一味追求核心性能,容易忽视“吧”不同用法间的差异,导致以偏概全;其内部可以归结为两种意见的分歧,即“寻求确认”说和“迟疑”说。前者需要听者回应,有互动的要求。而后者是言者表达某种立场态度时的情态。如果在言语互动中观照“吧”的情态功能,实际上这两种认识的对立表现为“吧”两种分布位置的对立,即引发语中的“吧”和应答语中的“吧”。如:

(22) 1R:来杭州买房吧!

2L:买不起啊!

(23) 1R:他都七十好几了吧?

2L:哪里,才六十多一点。

(24) 1R:没有互动,自言自语的吧。

2L:是的,老师,是自言自语的。

(25) 1R:你的意思是不需要买学区房,也还合作的,是吧?

2L:是的。

(26) 1R:最近忙吗?

2L:有点忙。

3R:我想是吧。

4L:等有空了找你。

(27) 1R:你几号回北京?

2L:最晚16号吧。

这些“吧”的用例中,(22)—(25)“吧”都处于相邻对的引发语中。无论引发语是祈使句、疑问句,还是陈述句,“吧”都有“寻求确认”的功能。发话者在引发语中通过互动性语气词“吧”(互动性语气词,参看方梅 2016)将话语权转交给受话者,并期待对方作出回应,且受话者都在下一话轮对相关话题作出回应。

而例(26)(27)“吧”处于相邻对的应答话轮中,显然没有寻求对方确认的功能。例(26)“吧”所在的话段表达的是言者对自身情况的判断,在这个方面无需寻求听者的同意和确认。下一话轮L的回应也证实第三个话轮是不需要作相关的回答的,此处的“吧”只是用于表现言者的迟疑态度。例(27)关于L何时回北京L最清楚,因此L在作答时不需要反过来向R寻求确认,此处的“吧”也是表达言者对“16号”这一信息的不确定。应答语中的“吧”不需要听者作相关话题的回应,此时的“吧”常常是某一个话题的“可能终结点(possible completion point)”(见Schegloff 2007:186)。

由此可见,句末语气词“吧”的具体功能,跟它在话轮中的位置有关。引发语中的“吧”是求定,需要受话者进一步证实和确定,具有更强的人际互动功能;而应答语中的“吧”表示迟疑,言者表态之后常常是某一个话题的终结。

屈承熹、李彬(2004)确定了“吧”的核心性能(core property),在“说话者的迟疑”与其“语境联系”的基础上,列出了“吧”在具体语境中的语义衍生公式,即:[我有点迟疑]核心性能 +[你听着]话语功能→[x]该句语义→[Y] 有关语境→“吧”在该语境中的解释(其中“+”表示相加,“→”表示透过该句之语义及语境)。因此,“吧”具体的衍生义跟“好”在具体语境中实现的核心功能有关。如“好吧”在“好”的应允功能的基础上实现为“说话者有点迟疑的应允”, 在“好”的认同功能的基础上实现为“有所迟疑的认同”,在“好”的知晓功能的基础上实现为“有所迟疑的知晓”。因此,由“好”和“吧”组合而成的“好吧”兼具[+肯定]、[+迟疑]的语义特征,即既有分歧,又有认可,两个对立的语义特征相互融合,形成了“好吧”的妥协回应功能。

五、 结 语

本文以汉语中的妥协式表态回应语“好吧”作为研究对象,考察该结构形式和它所承担的会话行为之间是如何相互塑造的。“好吧”作为一个积极回应语“好”与迟疑语气词“吧”的结合体,其言语结构是言谈参与者交互作用的结果。“好吧”可以回应行域、知域、言域引发语,这些引发语都包含言者的不合意或意外信息。反过来,引发语中的话段若表达了一个言者的不合意或意外信息,则下一话轮的表态回应语使用“好吧”更具语境顺应性。从交际动因上看,“好吧”作为非合意应答之后的合意应答,既保全了受话者的面子,也保证了会话的顺利进行,同时也起到消除受话者顾虑,明示当前立场已经达成一致的作用。另外,“好吧”回应对象的特殊性跟“吧”的情态不无关系。我们根据言者对回应的要求,将会话中“吧”的位置分布区分引发语中的“吧”和应答语中的“吧”,前者表示“求定”语气,后者表示“迟疑”语气。根据“好吧”出现的会话语境,其中的“吧”具有“迟疑”的情态功能,与其回应对象的意外性与非合意性具有交互关系。