康复护理干预对小儿脑性瘫痪痉挛型偏瘫预后的影响研究

2018-12-13刘永会

刘永会

(沈阳市儿童医院康复科,辽宁 沈阳 110032)

小儿脑性瘫痪临床较为常见,属非进行性脑损伤综合征,临床表现以智力低下、语言障碍、听力障碍和中枢性运动障碍为主,具体以痉挛型较为常见,患儿多处于伸张反射亢进状态,运动功能受限,大部分患儿会出现姿势异常情况,手脚不灵活且关节活动范围较小,具体表现:膝关节屈曲痉挛、双手无法抓握、上肢后背和头后仰等[1]。针对上述情况,给予患儿科学有效的护理干预服务可有效缓解其病症,促进其运动功能恢复,其中康复护理干预效果显著。本次研究基于上述背景,探讨了康复护理干预对小儿脑性瘫痪痉挛型偏瘫预后的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2015年4月~2017年11月,选择本院收治的小儿脑性瘫痪痉挛型偏瘫患儿72例作为研究对象,参照其病历号奇偶数按照1∶1比例划分为对照组和观察组,每组患者36例。对照组男19例,女17例,年龄6个月~3岁,平均年龄(1.37±0.72)岁;观察组男20例,女16例,年龄7个月~4岁,平均年龄(1.87±0.51)岁。本次研究经由本院伦理委员会批准,两组患儿临床资料差异无统计学意义,可进行比较研究。

纳入标准:符合《2006年4月国际脑瘫专题研讨会的报告》[2]相关诊断标准;患儿依从性良好,家长对研究知情并自愿参与。排除标准:过敏体质患儿;伴有肝肾等重要脏器功能障碍患儿[3]。

1.2 护理方法 对照组应用常规护理干预措施,具体为:首先强化基础护理工作,保证房间每日通风,定期消毒,利用消毒液擦拭地板,并要求患儿作息规律,且需勤洗澡,并及时更换衣物,由专门看护,避免出现坠床等不良事件;其次做好饮食指导,提倡母乳喂养,若母乳不足,家属应合理添加辅食,选择易消化食物,并增加蛋白质、维生素摄入量,具体以牛奶、瘦肉、蛋类和蔬菜为主,同时护理人员指导家属掌握正确的喂食姿势,患儿需在母亲怀中半卧,保证患儿髋关节充分屈曲,确保喂食顺利进行;最后对家长进行心理疏导,详细介绍疾病基本知识,告知其日常护理注意事项,并适当介绍成功案例,增强家属治疗信心,消除其沮丧、不安和焦虑情绪。观察组在对照组的基础上行康复护理干预,具体措施如下:第一,抱姿指导,若患儿为下肢瘫痪,引导患儿卧于或者坐于床上,将其两腿分开,家长一只手扶患儿肩部,另一只手托住其臀部,将患儿立于怀中,随后将其两腿分开,进而促进下肢内收肌痉挛缓解。若患儿为屈曲模式痉挛,则患儿背对家长,四肢完全伸展,并保证脊柱处于伸展状态,家长手臂从患侧腋下伸出,沿对角线方向握住患儿上臂,另一只手经由患儿腿间伸出;第二,卧位指导,引导患儿行仰卧位或俯卧位,仰卧位时在患儿胸前放置软枕,并引导其双臂伸向前方,若患儿头部可向前伸出或抬起时,护理人员将软枕去除;第三,坐位指导,家长坐于患儿身旁,扶正其双腿使其保持直腿坐姿势,且双腿自然分开,脊柱自然伸展,可略微向前屈,同时家长可在患儿四周放置多种玩具,引导其将各个方向玩具拿到前方,进而锻炼患儿坐位的平衡能力。此外若患儿具有独坐能力,可引导患儿直坐在凳子上,保证双膝屈曲,其双脚着地,促进患儿双下肢肌肉得到有效放松;第四,自理训练,具体包括摄食、穿衣、洗漱、大小便等,家长在日常生活中密切观察患儿变化,为其准备方便器具,并耐心指导,尽量提高患儿自理能力。

1.3 观察指标 第一,护理效果比较,参考《中国脑性瘫痪康复指南(2015)》[4]中相关内容制定评价标准,显效:护理后患儿肌张力明显改善,降低2级;有效:护理后患儿肌张力降低1级;无效:护理后患儿肌张力未改变甚至增加,护理总有效率为显效率和有效率之和;第二,痉挛程度评分,借鉴Ashworth肌张力分级量表,0~6分评分,分值越高表明肌张力增加幅度越大,运动障碍越明显。

1.4 统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件对本次数据进行分析处理,计量资料采用s”表示,组间比较采用t检验,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义

2 结果

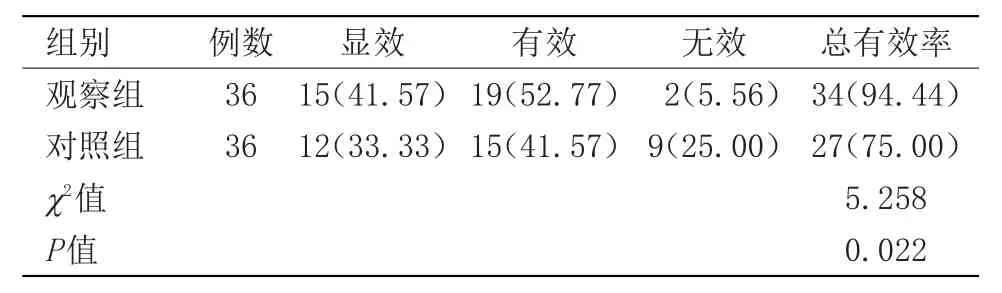

2.1 两组患者护理效果比较 就护理总有效率而言,观察组为94.44%明显高于对照组75.00%(P<0.05),见表1。

表1 两组患者护理效果比较[n(%)]Table1 Comparison of nursing effects between the two groups of patients[n(%)]

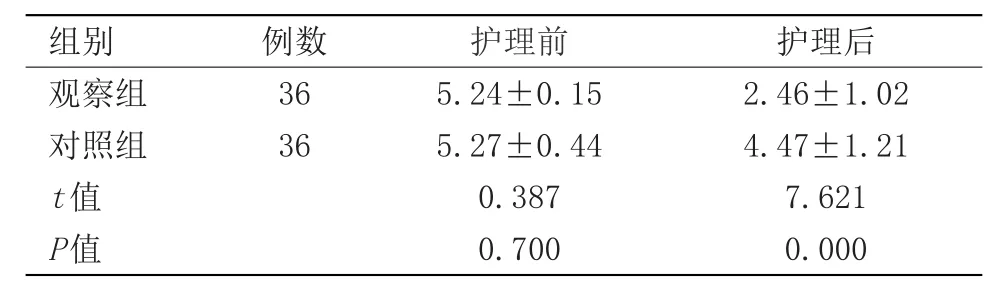

2.2 两组患者Ashworth评分比较 两组患者护理前Ashworth评分差异无统计学意义,而护理后两组患者Ashworth评分均有所降低,且观察组患者评分明显低于对照组(P<0.05),见表2。

3 讨论

小儿脑性瘫痪痉挛型偏瘫临床较为常见,由多种原因诱发,导致患儿未成熟大脑发育不全,其为一种非进行性脑损伤,临床表现以姿势或动作紊乱为主,患儿活动受限,很多患儿伴有智力低下情况,临床研究结果显示科学有效的护理工作可改善患儿临床症状,促进其病情恢复,提高其肢体活动能力,其中康复护理干预效果显著[5]。

表2 两组患者Ashworth评分比较Table2 Comparison ofAshworth scores between two groups

表2 两组患者Ashworth评分比较Table2 Comparison ofAshworth scores between two groups

?

本次研究选择小儿脑性瘫痪痉挛型偏瘫患儿作为研究对象,在常规护理干预基础上给予其康复护理干预,研究结果显示:就护理总有效率而言,观察组为94.44%明显高于对照组75.00%(P<0.05);两组患者护理前Ashworth评分差异无统计学意义,而护理后两组患者Ashworth评分均有所降低,且观察组患者评分明显低于对照组(P<0.05)。具体原因分析如下:痉挛属一种肌肉牵张反射亢进状态,机体骨骼肌被动拉长后,导致出现张力持续性增强情况,其发病机制较为复杂,通常认为与中枢神经系统损伤有关,导致高位中枢系统调控存在障碍,无法对脊髓牵张反射进行有效调控,进而增加肌肉张力,影响患儿肢体功能[6]。基于此为了缓解患儿临床症状,必须采取有效措施促进患儿肌张力降低,以此达到良好的恢复效果,针对此种情况康复护理干预效果显著,在具体护理过程中,护理人员指导家长掌握科学抱姿,合理疏导患儿肌张力,进而达到缓解痉挛效果,同时护理人员指导患儿行正确卧位,以侧卧位为例,其能够对患儿原始姿势反射进行抑制,对其肌张力进行改善,同时可保持患儿动作的对称性,且患儿在侧卧时其双手自然伸向中位线,便于关节伸展,并促进上肢关节活动[7-8]。并且护理人员指导患儿调整坐位,合理调节下肢位置,促进下肢肌张力缓解,同时引导患儿坐位时捡取周围物体,在最大程度上锻炼了患儿平衡能力,便于机体整体功能恢复[9-10]。此外,在护理过程中引导家属积极参与其中,开展日常生活能力训练,重点指导患儿进行摄食、穿脱衣物、排便等训练,进而有效纠正患儿异常活动模式,促进其快速恢复。

综上所述,针对小儿脑性瘫痪痉挛型偏瘫患儿,在常规治疗基础上行康复护理干预效果理想,减轻患儿偏瘫程度,促进其病情快速恢复,值得广泛推广。