头针电刺激对急性脑梗死大鼠血小板活化标志物CD62P、CD63的影响

2018-11-30张铭铭

张铭铭 杨 杰

(1.武汉大学人民医院,湖北 武汉 430060;2.湖北省第三人民医院,湖北 武汉 430060)

急性脑梗死(ACI)是一个复杂的缺血性级联反应过程,严重缺血造成脑组织能量很快耗竭,从而发生的一系列病理生理变化[1]。有文献报道ACI引发的多种复杂的病理变化包括炎症反应、细胞凋亡、氧化应激反应及兴奋性氨基酸毒性作用等,具体发病机制尚未完全阐明[2]。ACI是继恶性肿瘤、心肌梗死后又一严重影响人类健康的疾病,从1985年至1991年统计的发病率为 116~219/100 000,死亡率为 118~143/100 000,其中缺血性脑梗死占发病率的75%。缺血性脑梗死又分腔隙性脑梗死(40.6%)、动脉血栓性脑梗死(21.5%)、栓塞性脑梗死(7.5%)及其他原因引起的脑梗死或者TIA[3]。以中老年人发病率较高,幸存者中 30%~50%遗留有不同程度的后遗症[4]。目前,ACI的发病率在中国呈上升趋势,给家庭和社会带来了沉重的负担。本研究以CD62P、CD63为切入点,通过头针电刺激干预大鼠右侧大脑中动脉闭塞局灶性脑缺血模型,观察血清中CD62P、CD63表达的变化及神经功能缺损情况,探究头针电刺激对脑梗死可能的作用机制,为头针电刺激早期治疗提供重要的理论依据。现报告如下。

1 材料与方法

1.1 实验动物 健康雄性Wistar大鼠160只,SPF级,体质量 240~280 g,动物许可证号:SCXK(鄂)2008-0005,由湖北省实验动物研究中心提供(本实验遵循国际上广泛接受的减少、替代、优化为主的3R试验动物伦理学原则)。所有大鼠在实验室常规饲养1周,自由进食、饮水,通风、自然光照,10~12只分笼饲养。

1.2 试药与仪器 大鼠CD62P、CD63酶联免疫吸附试剂盒,购自武汉博士德生物制品有限公司;10%水合氯醛(鄂药制字H20111145),实验室提供;光学显微镜;医用水浴箱、酶标仪、低温电冰箱 (型号MDFU74V,山东博科生物产业有限公司);一端经过石蜡制备后的渔线(长度15 mm);华佗牌一次性无菌针灸针,规格0.20 mm×25 mm,苏州医疗用品厂有限公司生产;KDZ-Ⅱ型电针仪(扬州市凯达医疗设备)。

1.3 模型制备 参照Zea Longa改良线栓法[5]制备右侧大脑中动脉阻塞(MCAO)动物模型。术前准备及步骤:术前禁食不禁水24 h,随后称质量。用10%水合氯醛腹腔麻醉(0.35 mg/100 g),大鼠完全麻醉后将其固定于操作台之上,颈部皮肤常规消毒备皮,沿右颈部正中线切开1.5 cm切口,剪开阔筋膜,显露右侧胸锁乳突肌,从胸锁乳突肌和胸骨舌骨肌间向深部分离即达到颈总动脉鞘,用血管钳将颈总动脉鞘及皮下组织向两侧牵开,用玻璃分针小心分离出右侧颈总动脉(CCA)、颈外动脉(ECA)及颈内动脉(ICA);用手术缝合线结扎右ECA及CCA近心端,不剪断ECA,不结扎翼腭动脉,以动脉夹夹闭ICA;用6号注射器针头于右CCA结扎的远心端(距CCA分叉处约2~3 mm)刺入,导入栓塞线,松开ICA动脉夹,调整好插线的角度及方向,栓线经CCA顺利地进入ICA,直至右侧大脑中动脉(MCA)的起始部,稍遇到阻力即停止,长度约20~22 mm,说明线栓头部进入MCA,阻断血流,用缝合线系住栓塞线;确认无出血后逐层缝合,伤口局部消毒。假手术组除不结扎插线其余步骤同上。大鼠苏醒后,有以下表现即表示造模成功:提尾时左侧前肢内收屈曲;右眼Horner征;爬行时向左侧划圈;左侧肢体的疼痛回缩或消失,就可列入实验研究[6]。

1.4 干预方法 所有大鼠采用随机数字表法分为头针电刺激组、普通针刺组、假手术组和模型对照组,4组又分1 d、3 d、7 d和14 d组4个亚组,每组10只大鼠,并用苦味酸标记编号。头针电刺激组及普通针刺组参照华兴邦制定的《动物针灸穴位图谱》[7],选取大鼠的百会穴及大椎穴,大鼠造模成功24 h后,将其俯卧并固定于操作台,实施头针电刺激及普通针刺治疗。具体操作方法:首先常规皮肤消毒,用0.20 mm×25 mm毫针,取百会向前平刺0.5寸,大椎穴直刺0.5寸,两穴接入KDZ-Ⅱ型电针仪的正负两极,选择疏密波,留针30 min,刺激时长选为每日1次,每次30 min,普通针刺组除不接电针,其余操作同头针电刺激组,依据术后时间确定治疗疗程分别为1、3、7、14 d。其余两组大鼠每天在相同时间固定于操作台30 min,不进行任何干预,疗程与头针电刺激组相同。各组大鼠干预期间给予正常饮食,观察毛发光泽、活动及大小便等,每周称重,记录体质量变化。疗程结束后,大鼠禁食过夜,脱臼处死,取大鼠股动脉血,离心,分离血清待测。

1.5 观察项目 1)采用Bederson神经功能缺损评分[8]在1、3、7和14 d干预前后进行评分,并记录实验数据。0分为无神经功能缺损;1分为不能完全伸展左侧前肢,左腕、肘、肩关节屈曲;2分为左肩部侧推抵抗力下降;3分为活动时向左转圈;4分为不能自发行走,意识障碍。2)取大鼠股动脉血,用抗凝管进行收集,然后用离心机以2000 r/min的速度离心30 min,用移液枪吸取中间黄衣层置于EP管内,然后放入-20℃冰箱中备用。采用双抗体酶联免疫吸附法(ELISA)测定血清中CD62P、CD63的含量,具体操作严格按照说明书进行操作。

1.6 统计学处理 应用SPSS19.0统计软件。计量资料以(±s)表示,组内治疗前后比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

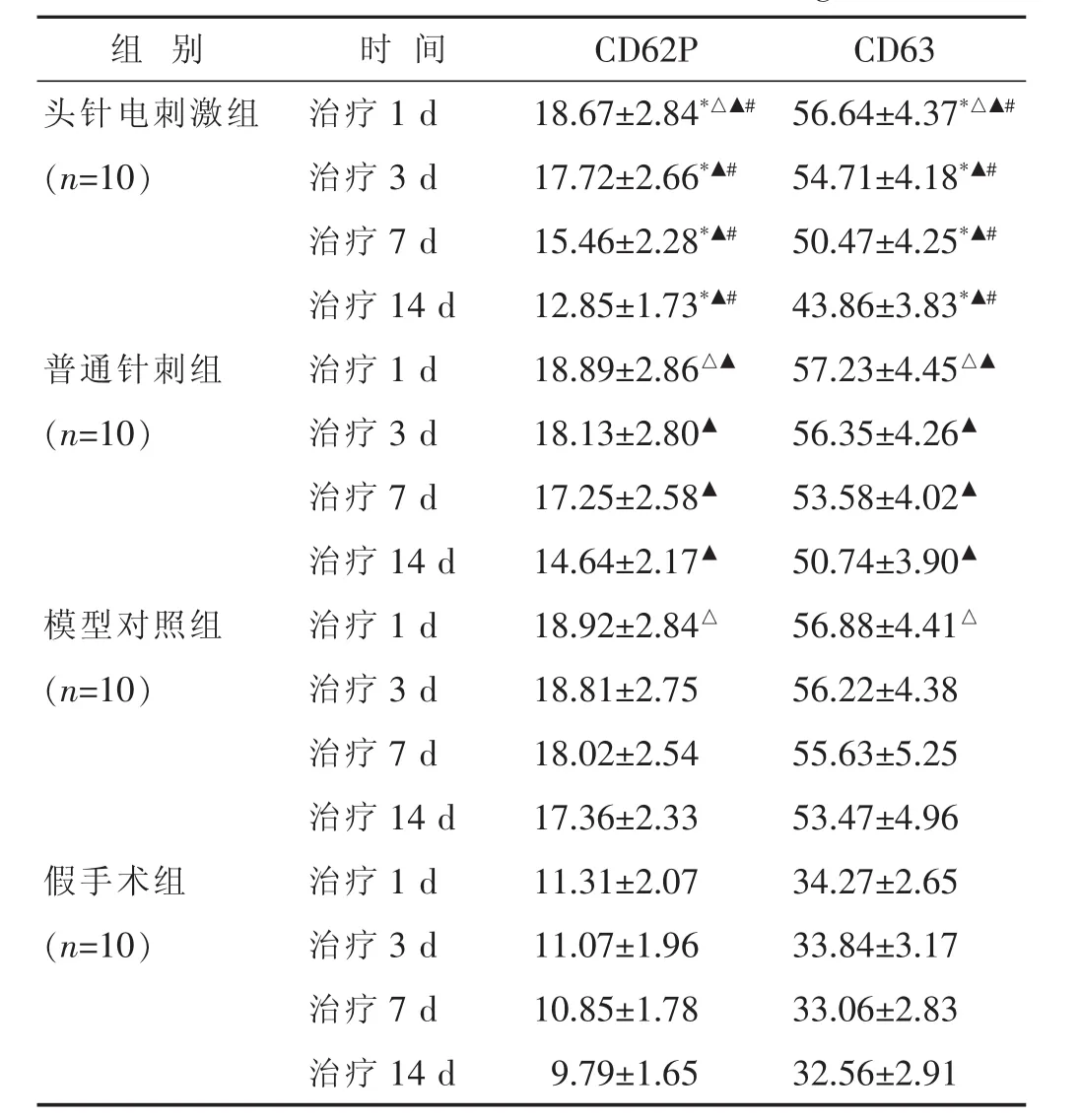

2.1 各组大鼠血清CD62P、CD63表达比较 见表1。头针电刺激组、普通针刺组和模型对照组与假手术组比较,大鼠血清中CD62P、CD63表达均增加,差异具有统计学意义(P<0.01);头针电刺激组、普通针刺组较模型对照组均能降低CD62P、CD63的表达,差异有统计学意义(P<0.01),且以头针电刺激组降低CD62P、CD63显著(P<0.01),头针电刺激组中各治疗时间点比较,血清中CD62P、CD63表达明显减少,差异具有统计学意义(P<0.01)。普通针刺组中各时间点比较,差异具有统计学意义(P<0.01);模型对照组与假手术组各时间点比较,差异无统计学意义(P>0.05)。以上结果说明头针电刺激能充分抑制脑梗死大鼠CD62P、CD63的表达,其中以14 d组效果最佳。

表1 各组大鼠血清 CD62P、CD63表达比较(ng/mL,±s)

表1 各组大鼠血清 CD62P、CD63表达比较(ng/mL,±s)

与本组治疗14 d比较,*P<0.01;与假手术组同时期比较,△P<0.01;与模型对照组同时期比较,▲P<0.01;与普通针刺组同时期比较,#P<0.01。 下同

组别 时间 C D 6 2 P C D 6 3头针电刺激组 治疗 1 d 1 8.6 7±2.8 4*△▲# 5 6.6 4±4.3 7*△▲#(n=1 0) 治疗 3 d 1 7.7 2±2.6 6*▲# 5 4.7 1±4.1 8*▲#治疗 7 d 1 5.4 6±2.2 8*▲# 5 0.4 7±4.2 5*▲#治疗 1 4 d 1 2.8 5±1.7 3*▲# 4 3.8 6±3.8 3*▲#普通针刺组 治疗 1 d 1 8.8 9±2.8 6△▲ 5 7.2 3±4.4 5△▲(n=1 0) 治疗 3 d 1 8.1 3±2.8 0▲ 5 6.3 5±4.2 6▲治疗 7 d 1 7.2 5±2.5 8▲ 5 3.5 8±4.0 2▲治疗 1 4 d 1 4.6 4±2.1 7▲ 5 0.7 4±3.9 0▲模型对照组 治疗1 d 1 8.9 2±2.8 4△ 5 6.8 8±4.4 1△(n=1 0) 治疗 3 d 1 8.8 1±2.7 5 5 6.2 2±4.3 8治疗 7 d 1 8.0 2±2.5 4 5 5.6 3±5.2 5治疗 1 4 d 1 7.3 6±2.3 3 5 3.4 7±4.9 6假手术组 治疗 1 d 1 1.3 1±2.0 7 3 4.2 7±2.6 5(n=1 0) 治疗 3 d 1 1.0 7±1.9 6 3 3.8 4±3.1 7治疗 7 d 1 0.8 5±1.7 8 3 3.0 6±2.8 3治疗 1 4 d 9.7 9±1.6 5 3 2.5 6±2.9 1

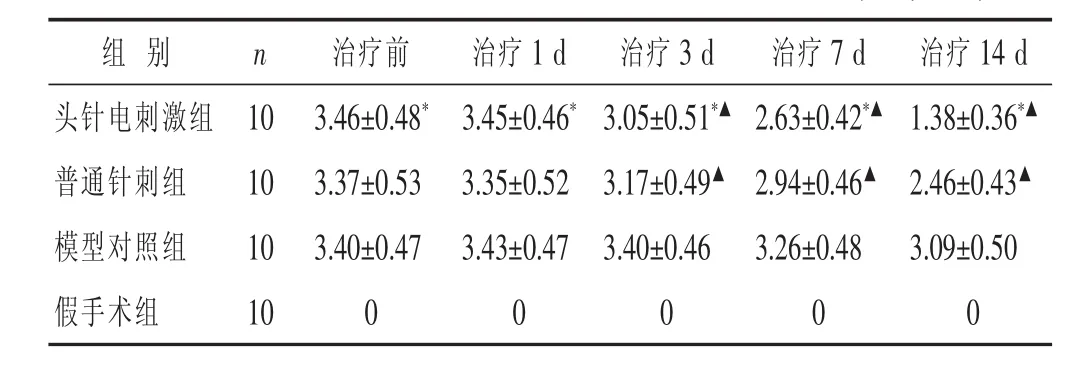

2.2 各组大鼠不同时间点Bederson评分比较 见表2。头针电刺激组、普通针刺组Bederson评分随治疗时间延长而逐渐降低,模型对照组14 d时略有下降。头针电刺激组与普通针刺组及模型对照组比较,3 d、7 d及14 d组差异具有统计学意义(P<0.05),表明头针电刺激能显著改善脑梗死大鼠神经功能缺损情况;头针电刺激组中各治疗时间点评分比较,随着时间增加,评分降低(P<0.05);普通针刺组中各治疗时间点评分比较,差异有统计学意义(P<0.05);模型对照组与假手术组各治疗时间点比较,差异无统计学意义(P>0.05)。表明头针电刺激时间越长,脑梗死大鼠神经功能改善越明显,且以14 d为最佳。

表2 各组大鼠不同时间点Bederson评分比较(分,±s)

表2 各组大鼠不同时间点Bederson评分比较(分,±s)

组 别 n 治疗前 治疗1 d 治疗3 d 治疗7 d 治疗1 4 d头针电刺激组 1 0普通针刺组 1 0模型对照组 1 0 3.4 6±0.4 8* 3.4 5±0.4 6*3.0 5±0.5 1*▲3.3 7±0.5 3 3.3 5±0.5 2 3.1 7±0.4 9▲3.4 0±0.4 7 3.4 3±0.4 7 3.4 0±0.4 6 2.6 3±0.4 2*▲ 1.3 8±0.3 6*▲2.9 4±0.4 6▲ 2.4 6±0.4 3▲3.2 6±0.4 8 3.0 9±0.5 0假手术组 1 0 0 0 0 0 0

3 讨 论

CD62P、CD63是血小板活化的2个特异性标志物[10],其中CD62P又称P选择素,主要分布在内皮细胞及ɑ颗粒,是血小板表面的一个富含半胱氨酸、高度糖基化的糖蛋白,属于选择素家族黏附分子[11]。在静止血小板表面平均每个血小板仅表达700个CD62P分子,如果被活化,血小板内α颗粒与质膜融合并且释放,使平均每个血小板表达11000个CD62P分子,并且介导血小板、内皮细胞与单核细胞、中性粒细胞间的作用[12]。CD63为血小板溶膜体完整糖膜蛋白,在静止血小板表面仅有少量表达。

ACI的发病是诸多因素共同参与的复杂过程,在梗死中心区的缺血缺氧造成了自由基产生、血小板活性因子的释放、脑水肿等引起脑神经元代谢紊乱,大量钙离子内流,使细胞超载线粒体钙离子沉着,发生不可逆性神经元死亡[13]。在ACI的发生发展过程中,血小板活化使存在于血小板胞质内的CD62P、CD63迅速迁延到血小板的表面,并且大量表达,介导并启动血小板与白细胞、内皮细胞间的黏附,除引起血栓外,还释放血管活性物质损伤微循环,阻碍侧支循环的建立[14]。国内外文献报道血小板活化在ACI的发病机制中发挥了重要作用[15]。 Metzelaar等认为 CD62P、CD63 的表达需要较强的刺激诱导,与其他活化血小板表面标志物相比,不易体外激活,更符合临床指标所需的简便易行等条件,不易因个体操作的不同而引起较大差异,是2 个可靠指标[16]。

目前治疗ACI的主要手段为溶栓、抗凝、护脑以及对症治疗,虽能降低患者的生命风险,但是对促进患者肢体功能恢复无显著作用[17]。头针电刺激治疗作为一种非药物治疗,具有疗效显著、操作简便等优点。古人云“急则用针,缓则用药”“药之不及,针之所为”。《针灸大成》载“卒暴中风,顶门、百会”“初中风跌倒……不省人事,牙关紧闭,药水不下,急以三棱针刺手十二井,当去恶血……乃起死回生妙诀”。近年来,随着对急性脑梗死研究的深入,李晓宁等报道针灸可以改善大脑局部血供及神经功能,推测电针治疗急性脑梗死疗效最好并且存在最佳时间窗[18]。张纯等报道电刺激能将头针的疗效发挥最大作用,早期或者超早期头针电刺激治疗,能促进脑侧支循环的建立,改善脑组织的血流量,加强脑细胞的代偿能力,可使缺血受损的神经突触数目得到恢复,从而改善运动功能,减少或者减轻后遗症的发生[19]。

本实验通过观察头针电刺激对右侧MCAO大鼠血清CD62P和CD63水平、神经功能缺损以及最佳治疗时间窗的影响,结果表明头针电刺激能够降低CD62P、CD63表达,且时间越长,脑梗死大鼠神经功能改善越明显,且以14 d为最佳。此为头针电刺激治疗急性脑梗死在分子层面提供了理论基础。