不同特征精神科护士的共情疲劳及影响因素分析

2018-11-15李华芳

彭 燕 李华芳

专业生活品质[1]是用来检测在过去的1个月内,助人行业工作人员在为他人提供帮助的过程中所产生的同情心满足和同情心疲乏的状况,包括积极因素和消极因素两个方面,其中积极因素即同情心满足(Compassion Satisfaction,CS)是指在该过程中获得的心理上的满足感及成就感;负面情绪即同情心疲乏(Compassion Fatigue,CF),又包括倦怠(Burnout,BO)和二次创伤(Secondary Traumatic Stress,STS),是指助人者在为别人提供帮助并给予感情上的支持时,对其心理上所产生的负面影响。“共情疲劳”这一概念是1992年由 Joinson C[2]首先提出的。多项研究[1,3]表明,共情疲劳将导致个体工作效率降低,工作失误次数增多,同情心降低,焦虑、抑郁、睡眠障碍,兴趣缺乏,工作成就感低等生理、心理及与工作有关的症状。精神科护士因工作环境和工作对象的特殊性,长期承受着巨大的工作压力,在工作中不断地共情和移情,是共情疲劳的高发人群。国外[4~6]调查显示不同专业护理人员均存在严重的共情疲劳。共情疲劳不仅表现为对护士心理健康的负面影响,同时会加强护士离职倾向。本研究旨在探讨精神科护士的共情疲劳现状及其影响因素,以期为医院管理者制定相应的干预措施提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 对象 采用便利抽样的方法,对某省三级甲等精神卫生专科医院的在岗护士进行问卷调查。

1.2 方法

1.2.1 一般情况调查表 由研究者根据研究目的自行设计,包括年龄、性别、文化程度、工作年限、职称、用工形式等内容。

1.2.2 专业生活品质量表(Professional Quality of Life Scale,ProQOL) ProQOL第五版是 2010年 Stamm BH[1]编制的。本研究采用郑杏等[8]翻译修订的简体汉字版量表。该量表共30个条目,采用Likert 5级计分法,1~5分分别是从未有过到总是如此。该量表分为同情心满足、倦怠和二次创伤3个维度,每个维度均为10个条目,得分均在10~50分。以上3个维度的总分临界值分别为<37分、>27分和>17分,其中任何一个维度的总分超出临界值为轻度同情疲劳,任何两个维度的总分超出临界值为中度同情疲劳,3个维度的总分均超出临界值则为重度同情疲劳。测得其同情心满足、倦怠以及二次创伤分量表的Cronbach’sα系数分别为0.82、0.73、0.76。在本研究中,测得3个分量表的 Cronbach’sα系数分别为 0.890、0.746、0.832。

1.2.3 程序及统计学方法 调查结束后,对问卷进行整理、核对,剔除无效问卷。所有资料经审核后建立数据库,采用SPSS18.0软件进行统计分析,包括描述性统计、方差分析、t检验及分层回归分析等方法。取双侧检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般资料 本研究共发放调查问卷231份,回收有效问卷205份,有效回收率为88.74%。调查对象为205名年龄在22~55岁之间的在岗护士,其中男44名(21.5%),女161名(78.5%);年龄≤30岁64名(31.2%),31~40岁90名(43.9%),41~55岁51名(24.9%);工作年限≤10年护士107名(52.2%),11~20年护士 46名(22.4%),>21年护士 52名(25.4%);专科以下护士20名(9.8%),本科护士178名(86.8%),硕士护士7名(3.4%);初级职称护士100名(48.8%),中级职称护士91名(44.4%),高级职称护士14名(6.8%);白班护士55名(26.8%),三班倒护士150名(73.2%);在编护士167名(81.5%),合同制护士38名(18.5%);封闭病房护士138名(67.3%),开放及其它科室护士67名(32.7%)。

2.2 精神科护士的共情疲劳现状 精神科护士的同情心满足得分(24.67±4.10)分,倦怠(26.75±3.37)分,二次创伤(25.85±3.93)分。其中,轻度共情疲劳5名(2.44%),中度共情疲劳94名(45.85%),重度共情疲劳106名(51.71%)。

2.3 不同特征精神科护士ProQOL评分比较 不同性别、学历的精神科护士ProQOL同情心满足和倦怠维度分比较差异有统计学意义(P<0.05);不同性别、工作年限的精神科护士ProQOL二次创伤维度分比较差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

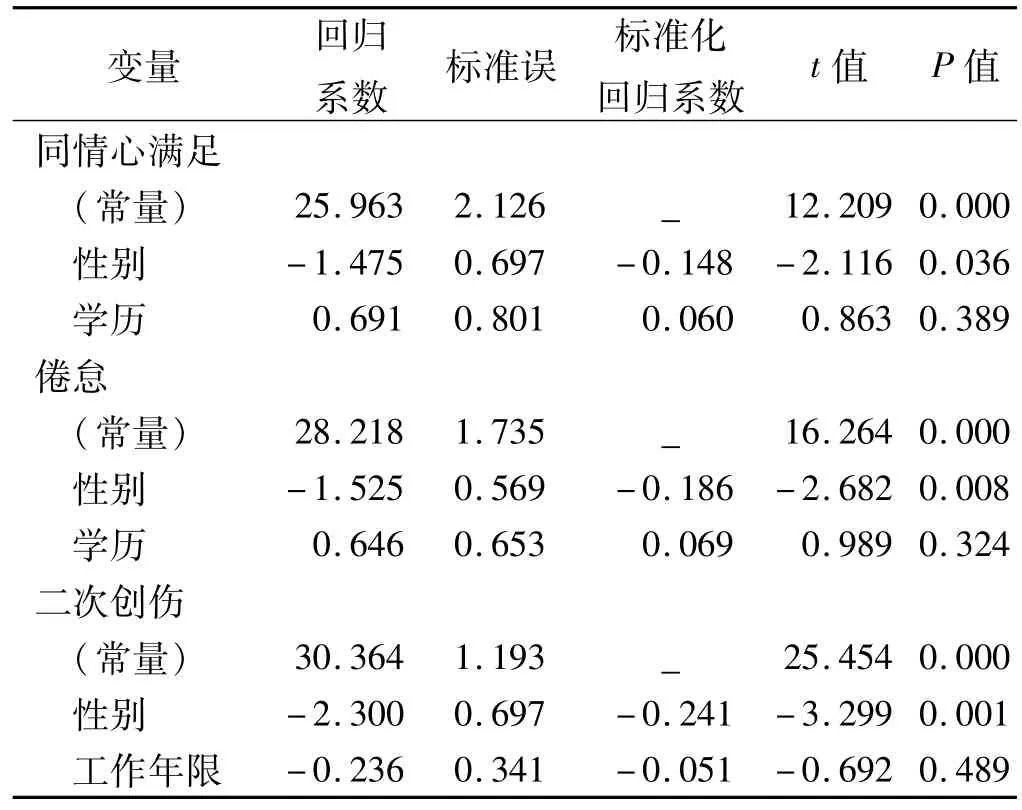

2.4 精神科护士的共情疲劳影响因素分析 以同情心满足为因变量,以性别、学历作为自变量进行多元线性回归分析,得出回归方程为:R2=0.028,ΔR2=0.018,F=2.888,P=0.058;以倦怠为因变量,以性别、学历作为自变量进行多元线性回归分析,得出的回归方程为:R2=0.206,ΔR2=0.043,F=4.492,P=0.012;以二次创伤为因变量,以性别、工作年限作为自变量进行多元线性回归分析,得出的回归方程为:R2=0.264,ΔR2=0.070,F=7.571,P=0.001。性别为共情疲劳3个维度的影响因素(P<0.05)。见表2。

表1 不同特征精神科护士ProQOL评分比较(n=205,)

表1 不同特征精神科护士ProQOL评分比较(n=205,)

项目 同情心满足 倦怠 二次创伤性别男25.89±5.13 28.00±4.53 27.80±5.19女24.34±3.73 26.40±2.90 25.32±3.33 t值 2.244 2.829 3.834 P值 0.026 0.005 0.000年龄(岁)≤30 24.38±4.01 26.94±3.73 26.64±3.91 31~40 24.52±4.34 26.63±3.56 25.48±4.14 41~55 25.29±3.78 26.71±2.50 25.51±3.47 F值 0.813 0.156 1.911 P值 0.445 0.856 0.151工作年限(年)≤10 24.71±4.20 26.93±3.85 26.58±3.91 11~20 24.02±4.12 26.26±3.06 24.50±4.13>21 25.15±3.89 26.81±2.48 25.54±3.46 F值 0.941 0.633 4.912 P值 0.392 0.532 0.008学历专科以下 24.90±4.09 26.70±3.11 25.80±2.46本科 24.48±4.03 26.63±3.34 25.72±3.96硕士 28.71±4.42 29.86±3.98 29.14±5.40 F值 3.714 3.151 2.594 P值 0.026* 0.045 0.077职称初级职称 24.62±4.09 27.08±3.79 26.29±4.03中级职称 24.66±4.26 26.47±3.03 25.41±3.93高级职称 25.07±3.29 26.14±1.92 25.57±2.90 F值 0.074 1.013 1.247 P值 0.929 0.365 0.290班次白班 24.78±3.82 26.89±2.82 25.85±3.53三班倒 24.63±4.21 26.69±3.56 25.85±4.07 t值 0.239 0.371 0.013 P值 0.811 0.711 0.990劳动关系在编 24.74±4.07 26.80±3.24 25.83±3.88合同制 24.34±4.29 26.53±3.95 25.95±4.16 t值 0.542 0.445 -0.171 P值 0.588 0.657 0.864科室科室封闭 24.59±4.19 26.80±3.70 25.95±4.22开放及其他 25.92±3.41 26.63±2.59 25.64±3.26 t值 -1.462 0.353 0.525 P值0.146 0.725 0.600

表2 精神科护士共情疲劳的多元线性回归分析

3 讨论

本研究结果显示:同情心满足得分为(24.67±4.10)分及二次创伤维度得分为(25.85±3.93)分都超出了临界值,处于中度共情疲劳,这与刘巧梅等[9]对肿瘤科护士的调查结果一致,较田凤娥等[3]对精神科护士的调查结果程度轻,这可能与样本量及样本来源不同有关;但本研究结果也提示:45.85%精神科护士属于中度共情疲劳,51.71%属于重度共情疲劳。分析原因,可能是精神科护士在长期接触思维、情感、意志行为等异常的患者过程中,不断地共情和移情,长此以往,导致护士同情心满意降低和共情疲乏,严重者导致护士出勤率降低,工作效率降低,甚至导致护士离职。这也提示,护士的共情疲劳状况不容忽视,护理管理者应重视护士管理和培训,提高护士的抗压能力,避免共情疲劳。

男性护士和具有硕士学历的护士同情心满足得分高。研究结果显示:性别和学历对共情满意结果有影响。不同性别护理人员共情疲劳症状的差异可能和男女之间的心理弹性、调节适应能力不同有关[10]。女护士和本科及以下的护士共情满意得分低。女护士是护理队伍的主力军,其共情满意度的高低不仅影响护理质量,还间接影响护理队伍的稳定性。男护士选择护理专业,说明男护士持有较高的职业认同感。护士职业认同是护士对职业的积极感情,决定其积极行为,直接影响护士的职业自我效能[11,12]。有研究[3,13]表明:职业认同感与共情满意呈正相关,高职业认同感能够促进护士核心能力的发展[14],使护士更主动积极地全身心地投入到工作中去,护士能够设身处地地为患者着想,主动了解患者所需,积极解决患者各种需求,从而提高共情满意。硕士学历护士,工作时间相对较短,年龄较小,他们对工作保持着高度的热忱,且他们不仅经过扎实的理论学习,更具有前瞻性的科研思维和对工作的积极性,因此,共情满意度较高。

女护士和本科护士倦怠得分较低。本研究结果显示:性别和学历对职业倦怠有影响。女护士倦怠程度较低,可能是在工作中,女护士更能与患者共情和移情,深受患者“亲睐”,患者也会比较“体谅”女护士,在其值班期间,尽量不发生或少发生暴力行为;而女护士在生活中得到的社会支持较高有关;研究[15]表明,社会支持不仅能维持个人的良好情绪体验,而且对应激状态下的个体有保护作用。因此,改善精神病专科医院护士的社会支持系统,对于减少精神病专科医院护士的继发性创伤应激十分重要。本科护士群体是我们护理团队的主力军,经过不断的学习和“充电”,该群体理论知识日渐扎实,技能操作更加娴熟,工作中更能得心应手,有的放矢,成就感较高,提高了护士的工作热情,护士职业倦怠的发生较少。

女护士和工作11~20年的护士二次创伤得分较低。女护士拥有更多的角色,既是女儿、妈妈、妻子,又是护理团队的主力军;不仅要工作,还要学习新理论、新知识、新技能,知识的不断扩充,使女护士更能处理各种冲突,二次创伤(继发性创伤)发生较少。工作11~20年的护士,工作经验比较丰富,是工作中中坚力量,随着学习和培训的不断深入,心理承受能力和抗压能力不断加强,较少发生二次创伤。

综上所述,精神科护士处于中重度同情心疲乏;男护士和硕士学历护士的同情心满足较高,且容易发生职业倦怠;女护士和工作11~20年的护士发生二次创伤的机率较小。精神科护理人员应重视自身学习,提高应对不良情绪和环境的能力;同时,学会心理调试,不断沟通技能和冲突管理能力,提高抗压能力,增强职业认同感,提高同情心满足,降低同情心疲乏。此外,医院管理者也应该提高认识,充分发挥管理才能,制定相应的保护措施,保护护士的合法权益;帮助护士制定合理的职业规划,增加护士晋升和外出学习的机会,提高护士的职业认同感,间接地降低倦怠和二次创伤的发生。