南北朝兽面图像源流考辩

2018-09-14李海磊

李海磊

(上海大学上海美术学院,上海 200444)

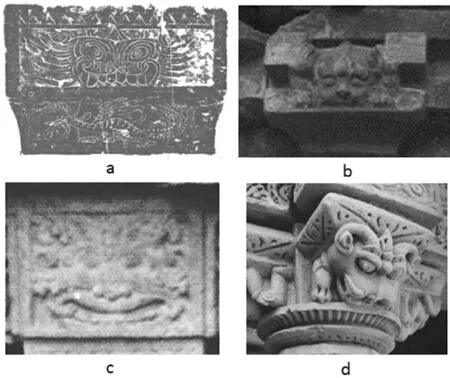

南北朝时期,在佛教石窟、造像碑、菩萨造像及墓葬装饰中出现一种特殊的兽面图像,并且位于石窟龛楣(图1)、碑首、头冠、墓门门额(图2)正中间的显著位置。在建康地区墓葬和陵墓石刻上也有发现(图3),同时洛阳、大同、邺城、建康地区寺院遗址也出土大量饰有兽面的瓦当。兽面图像分布区域广泛,且北朝地区较多,附着载体种类多样,结构组合形式丰富,显然成为这一时期佛教艺术和墓葬装饰中重要的装饰母题。

图1 龙门石窟古阳洞北壁龛楣帷幔

图2 山西太原北齐徐显秀墓石门门额兽面图(太原北齐壁画博物馆王馆长提供)

图3 南朝(梁)大通三年(529)萧绩墓石柱上的文字和雕刻(引自南京博物院编著、徐湖平主编:《南京陵墓雕刻艺术》,北京:文物出版社,2006年,第166页) (2)

目前学界对其定名颇有争议[注]“兽面”最早见于宋人吕大临《考古图》书中“葵鼎”下云:“文作龙虎,中有兽面,盖饕餮之象”。 李济先生不赞成用饕餮名称,将青铜器上的这类纹饰总称为“动物面”;张光直先生则称为“兽头纹”,有单头和连身之分;刘敦愿提出对《吕氏春秋》“周鼎著饕餮”说提出质疑,认为文献记载本身具有时代局限性,故其使用“兽面纹”名称;马承源也用兽面替换“饕餮”,这也是对传统惯用语汇提出反省等。,例如饕餮、铺首、兽面(兽首)、鬼面、Kirttimukha(荣耀之面)等。但从其特征上整体观察都具有相似的结构:均是以动物(兽)面部正面表现,由对称的双眼、双立耳,阔鼻张口,獠牙外露等基本单元组成。因此,本文以“兽面”统称这些具有共同结构和装饰风格的图像,将不同时期、不同区域、不同载体的兽面图像纳入到同一体系中观察比较。

一、关于南北朝兽面来源的几种观点

针对南北朝兽面图像的来源,学术界有多种不同看法,但基本上可以归纳为两种观点:一是外来说,认为这种兽面并非是中原本土所有,而是受到外来文化和宗教艺术的影响,即对外来文化艺术形式与观念的吸收与借鉴。王敏庆认为中国佛教艺术中兽面主要源自印度的Kirttimukha,中亚祆教的贪魔阿缁也引用了佛教中的Kirttimukha图像,因此北朝粟特人墓葬中出现这类兽面,具有明显的佛教特征[1](P225)。赵玲通过对尼泊尔佛教艺术中的“天福之面”(Kirttimukha)图像考察,认为其“源于佛教密宗受到同时期印度教密教的流行和宇宙生命崇拜的影响,并最终在我国藏传佛教美术中演变为‘六拏具’”[2]。马兆民认为中国石窟中的饕餮纹受到印度‘天福之面’的影响[3]。

图4 a山东沂南汉画像石墓墓室石柱上兽面;b东汉建安四十年(209)高颐阙南北两面交叉枋头的正中各浮雕兽面;c印度阿旃陀第19窟门口右侧柱子顶端兽面;d印度巴坦王后阶梯井石柱 公元11世纪(引自朱新天著:《印度教万神殿艺术—印度王后井探秘》,Franco-Indian Research Pvt.Ltd,2008,第145页)

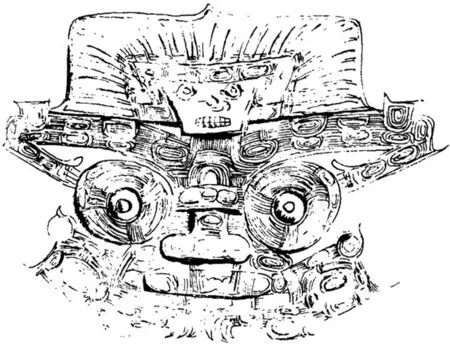

不过法籍华裔印度学专家朱新天探索印度Kirttimukha的源流时,在《印度艺术中的神兽VYALA》(1997年法文版)中将其出现的时间推至公元3世纪贵霜王朝,通过对贵霜王朝神庙艺术中的脸谱研究,认为印度Kirttimukha的原型是中国饕餮的形象,是由于大月氏人的迁徙而流传至印度,“不仅仅‘进入’了印度的神庙艺术,而且对于东南亚许多国家的神庙艺术都产生了相当大的影响。”[4](P142-145)印度Kirttimukha结构特征及其变型后带有手臂(前肢)的兽面,与中国汉墓画像石及汉阙阙楼上带有手臂的口衔蛇或鱼的兽面图像极为相似(图4),但目前还没有更充足的证据表明两者之间的相互关系。

Kirttimukha源自于印度教湿婆神话传说,它最初并没有视觉形象表现,而是随着键陀罗佛教艺术发展,借助于狮子面孔才得以展现出实体形象。根据意大利考古队在斯瓦特地区考古发掘资料显示,在布特卡拉一号佛教寺院遗址内第14号、17号窣堵波基座的檐口层发现高浮雕狮首[5](P94)(图5),两者均属于第三期(公元1世纪至公元3世纪末)建造。这些具有写实性的狮子头部浮雕,与公元前3世纪阿育王石柱上的狮子正面形象极为相似,因此意大利考古学家菲利真齐和日本学者宫治昭更倾向于称之为“动物纹”、“狮首”,并未称Kirttimukha(荣耀之面)。

图5 布特卡拉一号遗址内第14号窣堵波基座的檐口细部兽首, 约公元1世纪——(引自Faccenna, D. (1980一1981) Butkara I (Swat,Pakistan) 1956-1962(ISMEO Reports and Memoirs III.1-5.2)

印度早期兽面(狮首)所出现的位置大多是佛寺建筑檐口和柱子,或者作为建筑横梁的上下间的支撑体,这与Kirttimukha的传说和象征功能也并非一致,反而体现出古代印度民族对狮子的崇拜与信仰。佛教创立后对狮子形象更是推崇备至[6],逐渐成为佛教的护法者(护法神兽),这里的狮首很可能是此后克提穆卡纹(Kirttimukha)的原型,萧兵认为“克提穆卡及其变体,包括佛教类似辟邪的护法神兽,都是以狮子面孔为母型的‘兽面’辟邪物。”[7](P22)公元5世纪Kirttimukha的形象才出现在阿旃陀石窟门口立柱上(图6),以及桑奇大塔雕塑头饰上面,并逐渐在出现在佛像背光中(图7)。在公元8世纪左右开始出现在神庙门楣上,它的形象也逐渐发生改变,眼睛更加凸起,眉毛上耸起两支“角”状物,头顶饰有植物和人物形象,两侧伸出前臂(或兽爪)。

早期佛教与印度教诸神形象是相互借鉴与融合,“印度绝大部分地区菩萨崇拜已经与印度教神祗结合在一起”[8],在这种背景下佛教对狮子的信仰与湿婆教Kirttimukha的传说相互结合,并以狮首图像为基础,最后逐渐以Kirttimukha之名代替。这种图像极有可能随着佛教传入中国,但是根据佛教传播路线上的石窟出现Kirttimukha的时间早晚存在较大差异,推测图像的传播路线不是由西向东单线的、一元的,而是双向、多元的,以平城为中心向四周放射状传播,形成丝绸之路上佛教艺术的双向传播形态。

图6 印度阿旃陀第19窟门口右侧 柱子顶端兽面 约450-490年,基岩,(引自(英)费顿出版社 著《艺术博物馆》台北:阁林文创股份有限公司出版,2015年,第218页。

图7 山奇建筑群45号遗址像7-10世纪 (引自(意)玛瑞里娅 阿巴尼斯著:《古印度——从起源到公元13世纪》,中国水利水电出版社,2006年,第145页)

二是本土说,即对中国本土传统兽面图像的延续与改造,认为北朝石窟和造像碑上兽面受汉魏传统乃至商周青铜器上的饕餮演变而来,或是源于新石器时代玉器上的兽面纹饰。日本学者水野清一和长广敏雄在研究云冈石窟装饰时,通过对比汉代铜器纹样认为“这里的兽面,也是汉魏传统的兽面,绝不是键陀罗及其他地方所能看到的兽面。”[9]罗叔子认为云冈石窟中出现的兽头,“其根源是汉代之兽面与殷周之饕餮”[10](P34)。罗宏才认为关中地区造像碑碑额顶部或碑身龛楣位置的兽面是模仿汉画像石、墓葬壁画等艺术形式,具有驱鬼逐疫的作用[11](P118)。孙武军认为康业、安伽墓石门门楣正中线刻的兽首图像“应来自中国传统的铺首造型,具有震慑、避邪等作用”[12](P42)。李姃恩认为佛教石窟中的兽面是佛教传入之后,对中国本土兽面纹的延续和借用[13]。以上学者都认为兽面图像源自中国本土文化,但并未详细梳理兽面从原始时期至南北朝时期发展演变轨迹。

二、兽面与“方相氏”、“畏兽”的关系

在这里还有必要对兽面与方相氏、畏兽(乌获)兽首及祆教神祗形象进行区分,因它们在造型、功能及象征含义上有相似之处。方相氏是中国古代傩礼、丧葬、祭祀中的驱疫避邪之神。《周礼·夏官》云:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶隶而时傩,以索室驱疫。”[14](P287)而周华斌认为:“‘黄金四目’实际上是虎口兽角的饕餮型青铜面具,确实有一副狂放之相。”[15](P124)铺首也是方相魌头的又一种表现,在旅顺营城子汉墓主室内壁门顶、辽阳北园汉墓入口的石楣上都画有戴假面具、蒙兽皮的方相氏,“即使不表现全部,也常常画一个‘方相氏’。”[16](P289)并且指出它们都是在一个母题(motif)下演变出来的,在北朝巩县石窟及佛座底部的浮雕上皆有表现。

这类形似方相氏的畏兽在北朝墓室壁画、石棺椁及石窟中较为常见(图8),在南朝陵墓石刻上也有出现。畏兽出自晋郭璞《山海经图赞·猛槐》:“列象畏兽,凶邪是辟。”这种兽面人身、巨目獠牙,三爪二趾、上身袒露,肩生翼或火焰,腿有飞羽,常作奔腾疾走之状,也偶有凌空飞翔者(图9)。学界一般认为它是来自中亚粟特人祆教神祇或天神,但并未见于粟特考古发现中[17](P134),它的图像来源主要借鉴了中国传统神兽形象。长广敏雄、林已奈夫认为北朝石窟和墓葬中畏兽来源于汉代美术传统[18],在山东沂南汉画像石墓中已有畏兽式神像(方相氏)[19](P138),“这种传统传袭而来的图像,被祆教美术采纳为祆教天神图像”[20](P82)。汉画像石上有翼神兽(方相氏),很可能就是北朝墓葬和石窟中畏兽的母本。在敦煌佛爷庙湾魏晋墓的照墙上饰有“方相”,此“‘方相’实即畏兽”[21](P222)。

图8 山东沂南汉墓前室北壁方相氏(引自南京博物院、山东省文物管理处编:《沂南古画像石墓发掘报告》,文化部文物管理局,1956年,图版33)

图9 北魏元谧墓石棺后档(采自施安昌著《火坛与祭司鸟神 中国古代祆教美术考古手记》北京:紫禁城出版社,2004年,图19,第151页。

祆教神祇信仰传入中国以后,在与本土传统文化相融合的过程中,借助中国传统固有的图像进行传播,吸取和借鉴了汉代神兽图像,经匠师的加工与糅合,成为一种图像混合体。孙武军和焦博认为北朝畏兽是对中国“乌获”形象的借鉴和模仿,“入华粟特人墓葬中的畏兽、四神、兽首等主要来自中原墓葬传统,这些形象的移用并没有完全改变原有的内涵与功能。”[22](P92)其实,北朝墓门门额的兽面在某种意义上就是祆教中“畏兽”的兽首或前半身的代表[23](P154-157),在北朝石棺床腿上也出现带有肩生羽翼的半身或全身形象,但始终都是以狰狞的面部为核心的表现方式。

三、兽面本土演变轨迹

为了深入探究兽面图像发展演变脉络,有必要从历时性角度追溯其“母题”原型。兽面的起源可以追溯至新石器时代玉器神兽纹饰,可以从良渚文化玉礼器上“神徽”[24](图10)、浙江余杭反山良渚墓地出土的冠形器兽面纹(图11)、后石家河文化青玉神祖面饰、龙山时代玉器纹样等玉器纹样上找到兽面最初原型。这些兽面呈现出许多共同特点:圆眼,阔鼻,宽嘴,有獠牙,甚至两侧出现兽爪,均是正面图式,只有兽头部形象,这或许可以作为原始先民对动物正面透视关系的最初认识。

图10 良渚文化玉礼器上的“神徽”(引自李学勤:《良渚文化玉器与饕餮纹的演变》,《东南文化》1991年第5期。)

图11 反山良渚墓地出土的冠形器图案(引自黄建康:《良渚文化神徽解析》,《东南文化》2006年第6期)

从视觉心理学上来讲,兽面的出现源自于原始先民的图腾崇拜和信仰,这一时期图腾神灵多以兽形的面目出现,神态是浑沌、狞厉或无表情的。而以兽首的正面形式表现,会使人与兽眼直接对视,怒目圆睁,獠牙外露,给心灵带来恐惧和威慑力。这种表现方式抓住动物面部最显著的特征,采用抽象、夸张、隐喻的手法,用局部形象代替整体,成为以后借鉴与模仿的基本图式。

至商周时期,青铜器上饕餮纹延续了新石器时代玉器上的兽面纹,依然保留着其基本造型元素(图12)。“商代继承了史前时期的饕餮纹,这不仅是沿用了一种艺术传统,而且是传承了信仰和神话”[25],解释二里岗期到殷墟期饕餮纹的历史发展,其造型源头可以追溯到良渚文化玉器的兽面纹。并追溯到影响这种纹饰的良渚文化玉器。”[26](P233)饕餮纹成为青铜器纹样中延续时间最长、地位最突出的一种装饰母题,具有“示戒”的作用。同时西周时期还出现许多风格狞厉的被称为“玉面鬼”的兽面纹,“此类神兽实际上是原始时代图腾习俗的遗留,目的是祈求神灵的保护,求得生活的安宁”[27]。至秦汉时期,青铜器趋向简化,饕餮纹饰也在器物中逐渐淡化,于是饕餮便成为一种过去的形象记忆,其原有内涵也逐渐发生转变。饕餮在结构和造型上演变为一种新的兽面图式——铺首衔环,在春秋战国时期的淘器、青铜器、玉器、宫门上已出现大量兽面衔环装饰。一直延续到两汉,形成相对稳定的图式组合——铺首与环(图13),在汉墓画像石、墓门、墓阙及建筑物上都有表现。常任侠认为“铺首当为饕餮的转变,它可能是古代某一民族的图腾。”[28]有些铺首头顶饰有山字形冠,实际上是“省略后的神人图像,兽面直接继承了史前时期的兽面纹、商周青铜器上的饕餮纹”[29]。

图12 商周时期青铜器上的兽面(引自刘敦愿:《美术考古与古代文明》,北京:人民美术出版社,2007年,第90页)

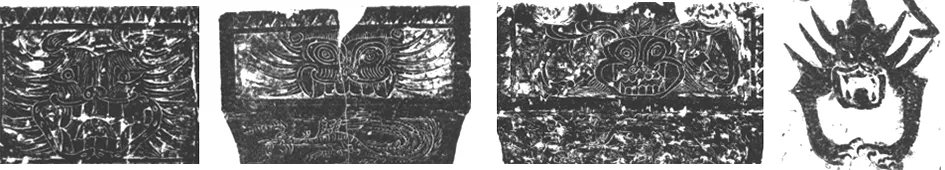

除了兽面铺首衔环,汉墓画像石上还出现了许多形似虎头的单独兽面,湖南溆浦汉墓出土了几件滑石雕兽面(图14),山东沂南汉墓墓室石柱上不仅有兽面(兽首),而且还出现半身、全身形象(图15)。四川地区东汉阙楼的檐枋间出现带有前臂(前肢)、口衔鱼或蛇的兽面,如四川雅安东汉建安四十年(209)高颐阙阙楼南北两面枋间的正中各浮雕一兽面,四川渠县东汉沈府君阙,以及冯焕阙旁边残阙楼枋头间斗拱上也出现兽面。显然,汉代兽面已成为墓葬建筑构件上的重要装饰母题,其结构形态也在原有兽面图式基础上发生许多式微的变化。

图13 汉画像石铺首衔环(引自中国画像石全集编辑委员会编《中国美术分类全集 中国画像石全集第三卷 山东画像石》第170页

图14 汉代滑石雕兽面,湖南溆浦汉墓出土 (引自萧兵著:《中国上古图饰的文化判读—建构饕餮的多面相》,武汉:湖北人民出版社,2011年,第140页

图15 山东沂南汉画像石墓墓室石柱上兽面(引自南京博物院、山东省文物管理处编:《沂南古画像石墓发掘报告》,文化部文物管理局,1956年) (2)

三国两晋时期兽面一部分延续了汉代兽面铺首,结构与组合并无太多变化,多出现在墓葬器物上,但是铺首越来越小,环逐渐消失。河西走廊魏晋墓则继承了汉墓单独兽面图像,主要位于仿木建筑之斗面上,也有位于拱或枋之间[30]。(图16)在南方地区作为随葬品的魂瓶上出现许多兽面铺首衔环(图17),且与佛像并列交叉排列,陶思炎认为“铺首为镇墓之兽,也是大门的标记,佛像与铺首并列,即有迎魂之义。”[31]说明佛教与本土传统装饰图像之间已开始互相借取、互渗互融,佛教思想逐渐融入到中国传统文化体系中。

图16 甘肃敦煌佛爷庙湾—西晋画像砖墓兽面类型(引自吴桂兵:《两晋时期建筑构件中的兽面研究》,《东南文化》2008年第4期。)

图17 (三国 吴)瓷堆塑人物楼阙魂瓶,南京江宁上坊出土,现藏南京六朝博物馆(笔者拍摄)

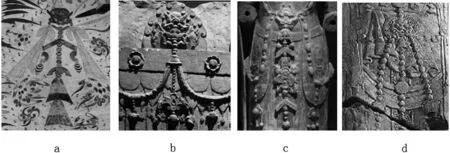

南北朝时期,在佛教、祆教等外来文化影响下,以及北方游牧民族与中原地区民族的碰撞融合,兽面原有的图式结构发生裂变、异化与重构,组合元素更加丰富,表现载体更加多样,样式繁杂、组合形式多变成为这一时期整体特点。兽面铺首衔环图像相比汉代呈现出数量减少,铺首+衔环的固定搭配图式也发生变化。在北魏墓葬石棺椁上兽面铺首兽口中开始出现飘带或璎珞(图18),兽面头顶生出对称双角,双角中间饰有忍冬、莲花纹,甚至出现带有背光的菩萨像(图19)。佛教艺术中兽面类型最为丰富多样,成为石窟龛楣帷幔的装饰、菩萨立像冠饰和身上的配饰(图20),而造像碑碑首或龛楣上的兽面略显单一,没有过多组合装饰。外来的宗教文化信仰和艺术形式为中国本土兽面的发展增添了许多新元素,兽面的“变异”也更加复杂多样,这种现象在墓葬装饰中也比较突出。例如墓葬石门门楣上兽口衔“胜”的独特组合方式(图21),更是反映出汉末至南北朝西王母信仰的变迁。除此之外,墓门门楣出现以兽面为中心,两侧对称分布双鸟(朱雀)(见图2)、青龙、白虎的组合,甚至两侧还有飞天或对称的莲花。

图18 北魏元谧墓石棺左右帮 兽面铺首 《神与兽的纹样学》第222页 (1)

图19 a、b大同北魏宋绍祖墓石椁南壁板,c大同市南郊智家堡村北魏墓石棺床腿中间兽面(引自王银田、曹臣民:《北魏石雕三品》,《文物》2004年第6期,第92页),d头顶有菩萨的兽面 6世纪(引自林已奈夫著:《神与兽的纹样学》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第220、224页)

图20 北魏元谧墓石棺左右帮 兽面铺首 《神与兽的纹样学》第222页 (3)

图21 a河南邓县学庄南朝墓门楣(笔者绘),b南京栖霞区新合村狮子冲南朝墓石门门楣(笔者绘)

虽然这一时期兽面图像呈现出多元形态,但是其基本的图式结构与本土传统兽面图式仍保持一致性,拥有共同的母题和相通的文化基因。即使不同区域、不同载体、不同位置的兽面图像,它们之间都有一种错综复杂、相互交叉的相似关系的网络,有时表现出总体上的相似,有时是细节上的相似,犹如一个庞大的兽面家族谱系。这些兽面结构、组合形式及位置的变化都反映出这一时期装饰艺术具有很强的开放性、包容性、融合性和创造性,同时也是“汉唐之变”的一种表现,隋唐统一后的兽面由多线、多维、多类型向稳定、固化、统一的方向发展。

兽面图像发展至南北朝时期已经成为一个比较成熟的图像演变模式,也是一个开放式的“网”,可以容纳各种不同的文化因素。“它的形成和发展,既有对先行文化的变革与继承,又有对同时期周围其他文化的借鉴、吸收和融合,同时还受到自然地理环境的影响和制约。”[32]南北朝时期犹如一个可以分裂、打乱、重组的巨大熔炉,将各种类兽面及相关元素重新组合,经历文化重构、艺术变革,形成新的兽面图像。这种兽面装饰母题由商而周而春秋战国,而秦、汉、唐、宋以至于直到今天,依然在普遍流传[33]。

结语

兽面图像在中国的发展历史从未间断过,有一条清晰的演变发展脉络,即一种传统兽面图式的延续,“延续性的法则,即传统的法则,传统往往受到修改和调整以适应新的情境,但却保持着自己的势头”[34](P234)。南北朝时期兽面的形成和发展,既有对先行文化的变革与继承,又有对同时期周围其他文化的借鉴、吸收和融合。在影响兽面发展演化的因素中,中国本土文化因素始终占据主导地位,其次是佛教文化因素所占比重较多,而祆教畏兽的图像则是借鉴中国传统神兽图像改造而来,更多的是受中国传统因素影响。兽面不仅代表着中华文明延续的一个文化现象,也是中国古代装饰艺术史中不可缺少的重要母题。

任何民族的文化艺术在吸收或借鉴其他民族文化艺术时,总是要立足于本民族的观念意志,在固有艺术形式基础上有所选择并加以改造。外来的宗教文化信仰和艺术形式为中国本土传统兽面的发展增添了许多新元素,兽面的“变异”见证了外来印度佛教文化、中亚粟特文化与中国本土文化相融合的过程,不仅体现了南北朝装饰艺术风格的变迁,还折射出这一时期中外文化艺术交流、民族融合以及民众信仰和宗教观念的变迁。