商周青铜器兽面纹“蕝”部小议

2019-12-11辛宇

□辛宇

一、兽面纹的“蕝”部

商周之际的青铜器上常以兽面纹作为主要装饰纹样,常见的有“有首无身”与“一首两身”①“有首无身”者等同于北宋以降金石学所谓饕餮,容庚在《商周彝器通考》中有较详细界定;“一首两身”者又曰“肥遗”,李济依据相关记载,倡用其指称铜器上正面兽面两侧都有较细长的向外延展躯体的花纹。两种表现形式。二里岗期至殷墟早期是兽面纹系统的发展阶段,处于这一时期的兽面造型简单,常以勾曲的粗线条构成,两侧有延展的躯体,有的用联珠纹分出上下栏。殷墟中晚期是兽面纹系统的成熟阶段,多层纹饰、细线条刻画、 造型繁缛精美是这一时期兽面纹的最大特点,可以辨别得出鼻、目、口、肢、爪、角、面颊、躯干、尾等部位,兽面两侧经常配置两条倒立的小夔龙,头顶的一对兽角可以作为区分纹饰兽类的标志[1]。兽面纹在西周早中期进入没落消退阶段,虽然早期延续了兽面纹精致绝美的特点,但这一阶段兽面神秘威严的色彩正在渐渐退去。

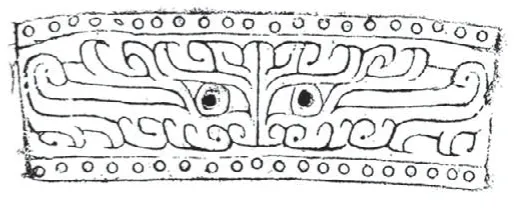

本文想要讨论的是兽面纹上的“蕝”部[2],就是兽面额头至鼻际呈条块状分布的部分。(图1)

“蕝”(音同绝),是春秋战国时期各诸侯国拜谒天子时作为标识立于身后的旗帜旧称。由于兽面上的这一部分并非任何现实中兽类所具有,加之殷墟后期兽面纹中这一部分趋于消失,“蕝” 部成为兽面纹研究中容易被忽视的部分。通过阅读前人研究著作以及对兽面纹图录的仔细观察,笔者尝试专门对这一部分纹饰进行讨论。

1.商代早期的“蕝”

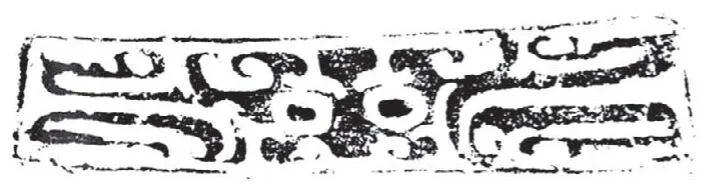

商代早期的兽面纹常见于爵、觚等酒器之上,作为突出标志的兽面双目清晰可辨,头部与躯体在同一条状框内铺陈。图2兽面纹爵自颈部向外一面饰环柱角兽面纹,躯体是平行线条。图3兽面纹觚腹部饰粗犷的环柱角兽面纹,上下有连珠纹为栏,小圈排列得不规整,表现出早期青铜器纹饰特征。可以看出,较之于后期加入更多现实兽类纹样因素,兽面纹系统还处于发展阶段,它的“蕝”部已经清晰显著,呈块状分布于兽面鼻梁上端。

图1 刘鼎

图2 兽面纹爵纹样

图3 兽面纹觚纹样

图4 变形兽面纹觚纹样

图5 兽面纹纹样

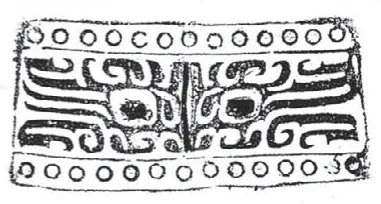

商代早期直到中期还存在有一种抽象的兽面,就是用较细的线条刻画出类似于兽面纹躯体的条带状轮廓,但未见双目。之所以将其认定为兽面,是因为同一时期还存在一类仅比之多出明显双目,可以被确定为兽面的纹样,如图4 为变形兽面纹觚腹部纹样,由细劲的线条组成象征性兽面纹,省略双目,兽面纹的上下有不设界线连珠纹为栏。图5 为装饰在兽面纹斝颈部的环柱角兽面纹,双目稍大有圆形瞳仁,口部不明显,躯体作双勾弯曲向上,兽面纹的上下有连珠纹为栏。我们将这两种风格的兽面命名为细线波浪兽面,与图2、 图3 两类兽面分属于两种构图风格,而“蕝”部是它们共有的部分。我们可以得出结论: 被认为是兽面核心标识的双目并非兽面纹不可缺少的部分,而兽面鼻梁上部中央部位的“蕝”才是兽面纹的核心。青铜器成为特权阶层用来彰显身份等级的标志物,作为奴隶主贵族阶层用作飨宴神灵祖先的盛食器,如果兽面纹存在宗教意义的话,那么“蕝”一定承担了这个意义的大部分。

2.商代中晚期的“蕝”

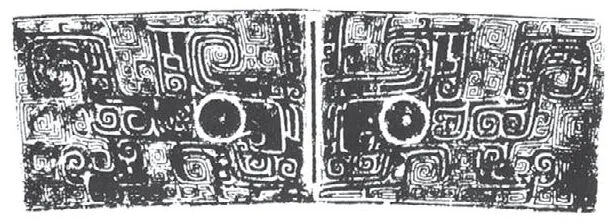

商代中晚期“蕝”部的造型随着兽面整体精致繁缛的特点也变得复杂起来。图1 刘鼎腹饰兽面纹,向外卷起的角型特别大,而躯体部分就显得很小,仅有一条向上卷起的兽尾,躯体的另一部分向下成为爪子。图6 兽面纹鼎腹部饰有内卷角兽面纹,躯体向两侧展开,两爪分张,不做通常的对拱式,这是商代中期兽面纹特征的孑遗,兽面纹鼻准的隔棱不到下栏底部,这是殷墟早期或更早一些兽面构图的特点之一。图7 所示兽面纹装饰在“鬲鼎”上,器形有别于通常的圜底鼎,这类鼎数量甚少,该鼎腹部饰兽面纹,上栏为云雷纹,角根沿着鼻准向上竖起并向外侧卷曲,这种形式的角在商代晚期的青铜器上很普遍,往往配置鸟和龙,是商代兽面纹的主要形式之一。

总体来看,“蕝” 部在殷墟中晚期兽面纹中有被拉长的趋势,“蕝” 部下端与兽面额头相连,向上生长至画框边界,上宽下狭,敞口呈喇叭状。还有的分出层级,两层最为常见,如刘鼎兽面“蕝”上层喇叭口形下方到兽面额际有边缘内卷的平台(图1),至后期存在两层联通,但仍保留一层平台边缘内卷部分(图6)。“蕝”部上有采用平雕手法刻画出的纹样,与地纹一起构成青铜器的多层纹样结构。

与早期的兽面纹带孤立地出现在器物的颈或腹部中央位置不同,商代中晚期出现了在器物口沿下或者圈足上的一条或两条陪衬中间主要兽面纹带的相对简化兽面纹带。这种简化兽面纹带的中央,小兽相对共同拱卫的经常是突起的一个小兽首,形象写实,没有“蕝”部出现,或可以理解为突起的小兽等同于带“蕝”部的平面兽面。圈足上出现的兽面纹带相对最简单,没有突起的兽首,可以看到简化的“蕝”部。无论是主要兽面纹还是陪衬性质的兽面纹,都突出地体现出一个兽面单元的可二元解读性: 既可以看作以中心兽面为主,向两侧延展的躯体;亦可以解读为两只小龙相聚在中央。从中体现了商代世界观的两分倾向[3]。(图8)

兽面纹鼻梁接连“蕝”部从商代早期起就有起隔棱倾向(图3),刚开始是稍稍突起的一条线,到商代晚期加高加粗形成扉棱状,上饰有花纹(图8)。这也为判断器物年代提供了一条标准:兽面纹鼻梁隔棱不到下栏底部,是殷墟早期或者更早一些时期的兽面构图特点。

图6 兽面纹鼎纹样

图7 兽面纹鼎纹样

图8 兽面纹簋

3.殷墟晚期之后

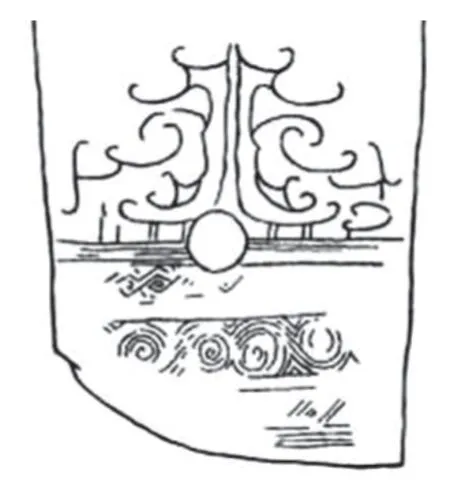

西周早期继续沿袭殷墟青铜器纹样精美繁缛的特点,之后纹饰趋于简素。兽面纹写实性更强,神秘与威严的色彩减弱。与这些变化同时发生的是兽面纹的“蕝”部弱化,甚至消失。(图9)

二、“蕝”部的渊源

从兽面纹的发展过程中我们可以看出“蕝”部演变的规律。兽面纹的渊源可以上溯到良渚文化甚至更早的新石器时代文化之中,经过了龙山文化与夏时代的发展。对其进行总体性的归纳,可以划分为四个阶段[4]:

第一阶段,河姆渡文化、马家浜文化-崧泽文化时期,是鸟、 日母题结合的自然神阶段。约为公元前 5000—前 3200 年。文化上对薛家岗文化和大汶口文化产生影响。

第二阶段,良渚文化早中期,是鸟、日、人结合的祖神阶段。约为公元前3200—前2500年。继续保持对龙山文化产生影响。

第三阶段,龙山时代。随着良渚文化的传播和衰微,山东龙山文化、山西陶寺文化、湖北石家河文化继之而起,成为鸟人神像得以延续、发展的载体。年代约为公元前2500—前2000 年。

第四阶段,夏至早商初段,二里头文化成为鸟人神像创作的艺术中心,并南下至四川盆地。年代约为公元前 2000—前 1650 年。二里头铜牌饰为龙山时代玉器与商周青铜兽面纹的一种过渡形式。

既然兽面纹的渊源在年代上可以上溯到新石器时代文化,那么我们是否可以在这些早期的纹样中找寻到“蕝”部的踪迹? 首先回顾一下商族的玄鸟崇拜。玄鸟崇拜见于历史记载的传说中,东夷部落的首领少昊帝以凤鸟作为部落图腾; 商人先王契被帝喾封为火正,死后被视为火神,火正这一官职为子孙昭明、相土等沿袭。管理火作为商先祖们的崇高事业,商发迹于火,想必商人对火一定十分崇拜。鸟、太阳与火的关系十分密切,这种三位一体关系不仅存在于传说神话中,而且也发现于考古遗物图样上。(图10)

图9 父丁鼎

图10 河姆渡文化载负日月的金雕纹样

图11 火焰纹

图12 简略火焰纹

图13 龙山文化纹样

玄鸟作为商族的图腾有大量的文献资料可以佐证,但商代早中期的青铜器上几乎看不到鸟的形象。有两种可能:其一,青铜器上的纹饰表现的主题并非图腾崇拜这一类;其二,玄鸟转而通过其他形象被间接地表现出来。结合新石器时代以降人们有将信仰崇拜之物呈现在具体实物这一传统来看,笔者倾向于第二种可能。

到这里,我们已经开始意识到“蕝”部其实是太阳(火、鸟)崇拜的抽象表现物,支撑这一结论的证据如下:

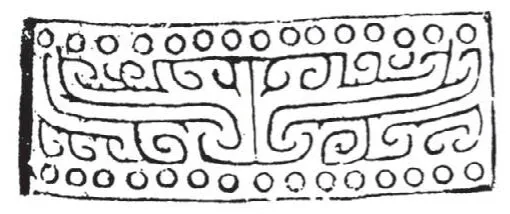

龙山文化玉斧上出现了如图11、 图12、图13 的纹样。图11 表现的是火焰纹,两侧波浪状的火焰在中间相遇,形成更高的山状火焰;图12 表现的是简略火焰纹;而图13 则出现了类似于兽面的脸部轮廓,鼻梁上端赫然呈现的图样基本等同于图12 中央的山状突起物,又与商周时期兽面纹的“蕝”部构图相吻合。

商周青铜器兽面纹“蕝”部在早中晚不同时期有着不同的风格特点。在生产力低下的三千年前,统治阶级铸造这样的奢侈品必定投入了巨大的物力、财力、精力,想必心灵手巧的工匠在陶范上雕刻出的每一笔、 为图样添加进去的每一个元素都不是漫不经心的,故应存在“蕝”部演变规律这一命题,进一步讲,“蕝”是太阳(火、鸟)崇拜的抽象表现物。