传统文化引领高校性道德教育走出迷途的路径探究

——基于甘肃省部分高校性观念与性道德的调查

2018-09-05黄克申郭亚琴

黄克申,郭亚琴

(甘肃钢铁职业技术学院,甘肃 嘉峪关 735100)

20世纪80年代,我国学校性教育开始起步,但时至今日,高校性教育尤其是性道德教育仍没有形成较为系统、科学、有效的教育模式来适应社会发展及大学生健康成长的需要。作为拥有悠久历史的中华民族,拥有博大精深的中华优秀传统文化,蕴含着丰富的思想道德资源,不乏众多性道德教育思想可挖掘和阐发。在当前大学生中开展性道德教育,汲取历史智慧,弘扬优秀传统文化,无疑是引领高校性道德教育走出迷途的最佳路径。

因此,本课题组对在校大学生进行了近两年的实践探索,为了更真实、有效地将大学生通过中华传统文化性道德教育前后的状态、思想、行为变化进行对比,寻求高校性道德教育走出迷途的有效路径,于2017年10月将前期的纸质问卷更改为两套在线调查问卷。问卷内容包括性知识、性心理、性观念、性行为、性道德等方面的内容,两套问卷内容大相径庭,以便清晰反映中华传统文化对大学生性道德的影响。

调查对象是甘肃钢铁职业技术学院、酒泉职业技术学院、兰州资源环境职业技术学院、陇东学院的中专、职高、本科等不同层次学生。共开展传统文化讲座12场次,参与学生1600余名,讲座前收回有效问卷565份,讲座后收回有效问卷423份。期间,由于未能收回和理解错误等原因造成讲座前废卷35份,讲座后废卷27份。问卷采用SPSS分析软件进行处理和分析。

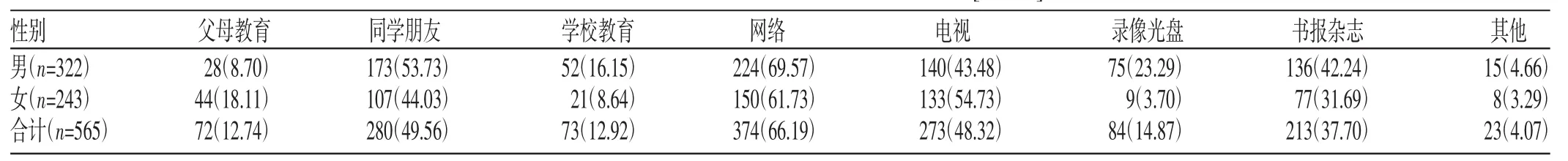

表1 不同性别大学生性知识来源构成情况[n(%)]

1 从性文明的调查对比看中华优秀传统文化对大学生性道德教育的影响

1.1 性知识的调查对比

性文明的前提是获得科学的性知识。性知识是否科学关键取决于来源渠道,大学生作为青年中文化层次较高的群体,知识涉猎范围广,但调查的结果令人担忧。

调查数据显示,大学生性知识最主要的来源是网络,占总人数的66.19%,其中男生多于女生;电视、书报杂志排名第三、第四。这种局面令人担忧,因为当前网络、影视媒体、书报杂志上的性知识较为混乱,健康的与非健康的性知识、性价值观、性道德观共存,青年人无法有效甄别。同时,父母和学校的教育分别占12.74%、12.92%,排在最末(除其他项)。可见,家庭和学校性教育严重缺失,在学校和家庭中无法得到全面的性知识时,学生只能通过其他途径获得。具体见表1。

为了解当代大学生在两性交往中最需要哪方面的性健康知识教育,课题组设计了8个选项进行调查:异性交往、恋爱心理;分析性方面的社会现象;预防性病、艾滋病;性方面的伦理道德;自慰、性卫生、性健康;避孕、生育;性心理、性变态、同性恋及其他。

由调查可知,异性交往、恋爱心理占37.17%,排名第一。分析性方面的社会现象占14.51%;性方面的伦理道德占12.39%,分别排第二、第四,这3项都属于性道德教育范畴,具体见图1。可见,在面对多元化性价值取向时,大学生更需要正确的性道德教育。现如今,各高校由于受专业培养方案限制,加之教室、专任师资缺乏,大学生需要的性知识、性道德、性心理、性法律等方面的教育很难通过正规渠道实现。

为进一步证明学校教育在大学生性知识教育中的重要性以及通过弘扬中华传统文化对大学生性道德教育的作用,课题组通过调查得到了令人欣慰的结果:在学校进行传统文化讲座前,有11.00%的大学生对性知识基本不知道,31.00%的大学生所知甚少,50.00%的大学生有一定认识,8.00%的大学生认识全面。讲座后,有75.20%的大学生有了一定正确的认识,21.00%的大学生认识全面。

图1 在两性交往中最需要哪方面的性健康知识教育

目前,我国开设性道德教育课程的高校较少,不少教师和家长过度关注专业知识的学习,而忽略大学生身心健康。事实上,大学生的想法与师长的观点恰恰相反。在调查的423名大学生中,有376人认为学校开设性教育课程意义重要,占88.89%。由此可见,大学生对科学性知识是渴求的,对高校开设性教育课程是期望的,高校通过中华传统文化性道德教育讲座是切实可行的。

1.2 性心理的调查对比

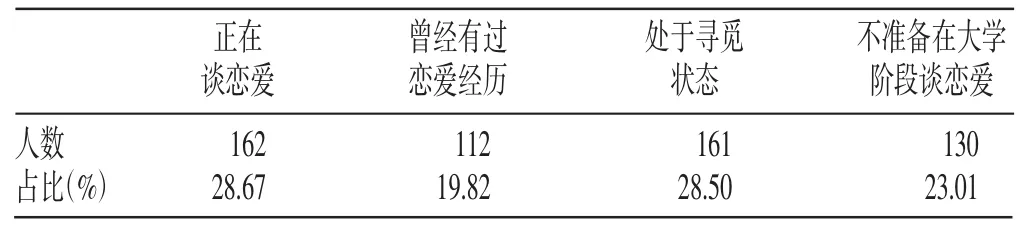

爱情是一种理想的情感,人类追求爱情不单纯为满足性欲,而是有意识、有目的地建立一种特殊亲密的关系。在调查的565人中,有112人曾经有过恋爱经历,有162人正在谈恋爱;有161人处于寻觅状态,有130人不准备在大学阶段谈恋爱,见表2。

表2 被调查的565名大学生目前的恋爱状态

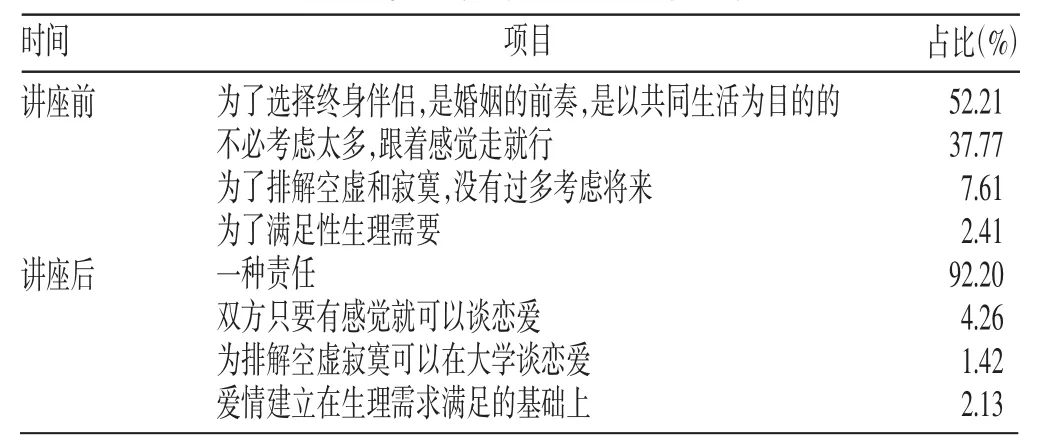

恋爱是青年的心理要求和合法权利,但如何行使这个权利需要正确的价值导向和个人修养。大学阶段非常短暂,是学生学习、积累知识,树立正确人生观、价值观、爱情观的关键时期,如果没有正确的价值导向,甚至在错误价值观的影响下误入歧途,将对其一生带来不可挽回的后果。课题组对在大学期间谈恋爱的目的在讲座前后分别进行了调查,见表3。讲座前调查结果显示,认为是“为了选择终身伴侣,是婚姻的前奏,是以共同生活为目的的”排第一,占52.21%;“不必考虑太多,跟着感觉走就行”排第二,占37.77%;“为了排解空虚和寂寞,没有过多考虑将来”排第三,占7.61%;“为了满足性生理需要”占2.41%。讲座后调查结果显示:“一种责任”排第一,占92.20%;“双方只要有感觉就可以谈恋爱”“爱情建立在生理需求满足的基础上”“为排解空虚寂寞可以在大学谈恋爱”分别占4.26%、2.13%、1.42%,数据相比讲座前均有下降。由此可见,大多数大学生在该问题的认识上较为理智,是真诚付出感情,要找到自己真心爱慕的对象,而非盲目从中寻求刺激。另外,从“恋爱是排解空虚寂寞”也可看出,在大学生活中由于人际交往、学习、考试以及就业等方面的压力,使得一些学生对信念和自我长期把握不定,希望通过爱情建立比较密切的关系,有人来共同分担这种不良情绪,从而缓解压力。讲座后使大学生明确了恋爱婚姻指向,降低了恋爱行为的随意性,提升了恋爱的忠贞度及婚姻信任度。

表3 在大学期间谈恋爱的目的

1.3 性观念的调查对比

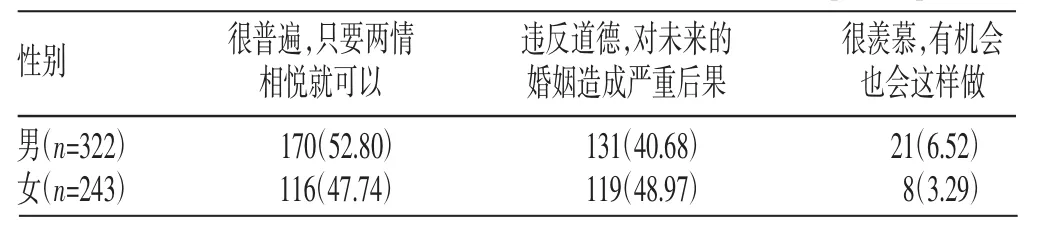

随着对外开放,人们的价值观呈多元化趋势,“性解放”“性自由”观念使中国传统的性观念受到冲击,以大学生对非婚同居的态度为例进行调查。非婚同居是指未婚男女在未办理结婚登记手续的情况下,共同生活在一起。近年来,我国大学生非婚同居现象增多。本次调查的统计结果表明,有48.97%的女生和40.68%的男生认为大学生同居是“违反道德,对未来的婚姻造成严重后果”,比较看重贞操,并认为与道德有关。但仍有52.80%的男生和47.74%的女生认为“很普遍,只要两情相悦就可以”,甚至有6.52%的男生和3.29%的女生“很羡慕,有机会也会这样做”,这种态度跟中国传统认识不一致,而且通过男女生比例的比较可以看出,男生比女生更具有性自由倾向,见表4。

表4 被调查的565名大学生对大学生同居的看法[n(%)]

课题组为了解中华传统文化对大学生观念的影响,针对其对婚前性行为的态度进行了调查对比,见表5。讲座前调查统计结果表明,46.37%的大学生认为婚前性行为“在这个时代很正常”,43.89%的大学生认为“只要双方有感情就可以”,29.20%的大学生认为“是个人的事,无须在乎他人的看法”,有19.47%的人表示“坚决反对”。可见,当代大学生对婚前性行为给予较大的宽容和接受,甚至认为该行为作为个人隐私不应受到外界和他人的指责及评价,个人拥有对此的认可或否定的权利。当今,随着西方性自由观念的影响,在性问题上采取轻率态度者增多,这与课题中期的调研中“有65%的大学生认为恋爱时可以发生性行为”也是吻合的。通过开展中华传统文化性道德教育讲座,认为婚前性行为是“违背中国传统道德,备受家长、社会指责”和“坚决反对”的学生占比提升至59.10%和52.96%,其他观点学生占比均明显下降,可见中华传统文化教育能够改变大学生的性观念。

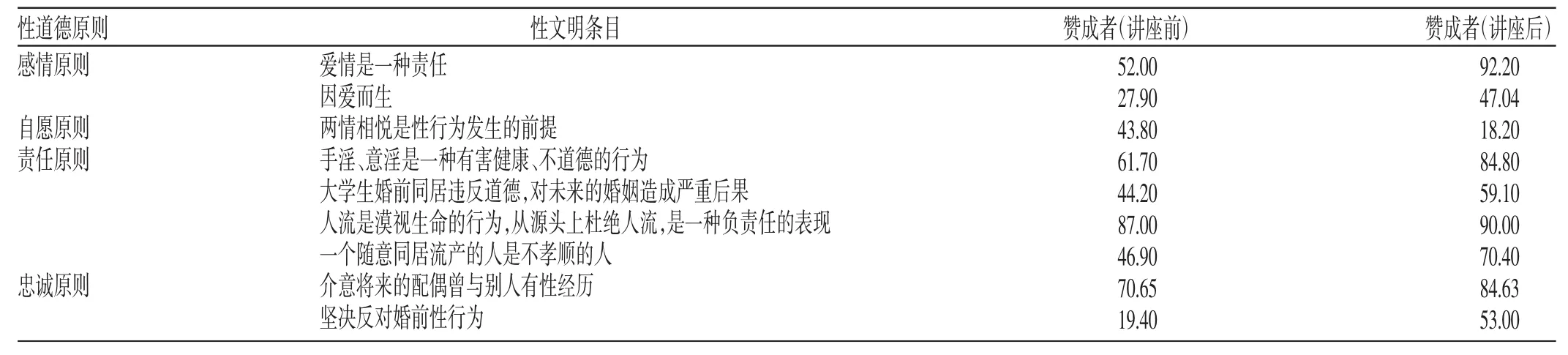

1.4 从性文明看性道德教育的内容

从性知识、性心理、性观念(包含性行为)3个方面进行阐述,正确解释性知识、性心理、性观念与性道德之间的关系。蒋迪[1]在《高中生性知识、性观念、自尊特点及其与性行为关系研究》中提出“掌握科学的性知识,有助于形成良好的性心理、性观念,有助于减少其不正当性行为发生,会使其行为更加符合社会规范”。郑夕春[2]在《当代大学生性观念与性道德调查报告》中提出:“性道德是指调节两性关系及性生活中的行为准则和规范的总和。”可见,性道德是性知识、性心理、性观念是否正确的标准,同时三者又作用于性道德。那么性道德的核心到底是什么呢?陈敏燕[3]认为:“爱情原则、忠诚原则、责任原则、自愿原则是众多性道德原则中的核心基础原则。”通过这4种原则,将性文明与性道德一一对应(见表6),从而清楚反映当代大学生的性道德现状。

表5 被调查的大学生对婚前性行为的态度[n(%)]

表6 大学生性道德观现状分析(%)

调查数据表明:大学生最为认同的原则是责任原则和感情原则,这说明他们责任心较强,会充分考虑对自己和对方的各种后果,而不是一味地只顾自己的快乐享受,尊重性关系双方的权利和价值。同时,这些数据来源于设计的多项题目中,针对性文明,每一项都占不同的比例,可见大学生性道德价值观呈现多元化,这也意味着大学生在性道德问题上具有选择的迷茫、困惑,缺乏正确价值观的引导。该调查数据也力证了传统文化对于青少年性道德观念上的重要塑造作用,也指引教育者应当从传统文化的精髓中提炼并运用与时俱进、适合当前青年学子的性道德教育内容。

2 中华优秀传统文化对大学生性道德教育的启示

中华文化是维系我们民族生存的伟大人文力量,传统文化中的性道德直到今天还规范着绝大多数中国人的性活动和性观念,近百年来在与西方文化的冲突中,它是中国人家庭稳固的堡垒。有人认为传统性道德是封建余孽,造成这种偏见的根本原因是没有正确理解中华文化的深刻内涵。学习传播中华优秀传统文化,发掘传统性道德文化是我们进行性道德教育的基础。

2.1 大学生性道德教育是理想人格教育

中国传统文化是以儒家文化为核心的,儒家的伦理学说[4]表达了一种道德的理性,它强调修身为本,以实现“修身、齐家、治国、平天下”的社会理想。修身就是强调个人道德的自我完善,形成理想人格。对于如何修身,《大学》强调要“格物致知”“正心诚意”。“格物致知”就是要正确认识伦理关系,知善恶,明荣辱,自觉履行伦理责任和义务。“正心诚意”则要求个人抛弃外界物欲引诱,使内心清澈透明,无邪念而归于善。儒家认为“存天理,灭人欲”,过去人们认为儒家只讲“天理”不讲“人欲”,是禁欲主义,其实这是一种误解[5]。儒家所讲的“灭人欲”是指灭“邪恶之人欲”,即违反“天理”、违反道德要求的“人欲”,而非一切人的生理欲望。在儒家看来,正确处理“理”和“欲”的关系,即要在男女两性问题上保持严肃认真的态度,严守道德规范,男女性爱建立在爱情基础上,忠贞专一;男女双方要自尊自爱,坚守贞操,自觉维护家庭稳定,这些就是修身的重要内容,修身对个人人格的完善具有重要意义。

在20世纪80年代,我国各种各样的性知识普及读物五花八门,鱼龙混杂,随着互联网的普及,海量的性信息更是让人眼花缭乱,在科学与色情、审美与诱惑面前,大学生作为敏感且较为激进的群体,非常容易受西方不良性观念的影响,而引发一系列性问题,尤其是对人生理想表现出的迷茫令人担忧。课题组对大学生理想的调查数据显示:讲座前22%的人提出理想迷茫;讲座后只有7%的人表示理想迷茫,这表明中华传统文化教育能够给学生传递正能量。因此,人格理想教育是大学生性道德教育的重点内容。孔子说:“古之学者为己,今之学者为人。”为己之学就是强调如何做人,注重理想人格的培养,强调人应超越自身的感性存在去追求崇高理想的精神境界,形成完美自由的人格,这才是人生的目的和意义。要教育大学生“尚志”,即确立正确远大的人生志向,奋发向上,以坚强的意志力不断合理调节自己的生理欲望;教育他们树立正确的价值观、爱情观、荣辱观,在与异性交往中明是非善恶,知荣明耻,自尊自爱,要有贞操观念,洁身自好,自觉维护自己的人格尊严,同时要有好的性心理,明确个人对家庭的责任,从而使自己成为身心健康、德智体美全面发展的人才。

2.2 大学生性道德教育是责任教育

“天下兴亡,匹夫有责”“青年兴,则国家兴”,国家的兴亡,是每一个公民的责任,更是青年学子的责任。在历史上,中国传统文化在稳定社会秩序、化解社会矛盾、和谐家庭关系、增强民族凝聚力方面发挥了重要的作用。近年来由于受西方文化的影响,我国离婚率呈现加速上升的态势,离婚年龄年轻化,这导致单亲家庭的增加以及孩子成长的环境不完善,产生了一系列的教育问题、社会问题。可见,两性健康关系到个人和家庭的幸福,也关系到社会的稳定。因而,应将性道德教育视为一种终生教育。

曾经未婚同居被视为伤风败俗、有悖道德之举。然而社会发展到今天,婚前性行为呈上升趋势。大学生生活阅历浅,心理未成熟,缺少担当,加之性知识贫乏,分辨能力低,未婚同居对他们的身心造成极大的伤害,甚至会给他们的一生带来不良影响。因此,通过中华传统文化讲座对大学生进行性责任教育,可提高大学生的责任意识。

2.3 大学生性道德教育的核心是生命和孝道教育

在对待生命的问题上,儒家的一个基本出发点就是尊重、敬畏生命。基于儒家的伦理价值观,他们对生命爱护首先是源于行孝尽孝,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”。儒家认为,孝是百善之道,而最基本的孝道就是要爱护父母给予的生命。面对花花世界,一些大学生对待生命的态度陷入迷茫和困惑,自杀自伤、杀他伤他等严重暴力犯罪行为不断发生[6],年轻人为了追求短暂的快乐而一味放纵自己,人流、堕胎、性病等都是对生命的亵渎与无视。一个真正孝顺的人是绝对不会随意放纵自己欲望的。因此,生命教育和孝道教育是中华传统文化的根本,更是大学生性道德教育的核心。

3 中华优秀传统文化引领大学生性道德教育实现路径

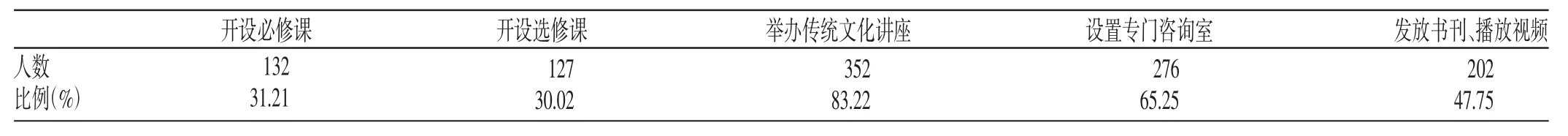

3.1 举办传统文化讲座是最受大学生欢迎的性道德教育模式[7]

由于内容的特殊性,性道德教育模式与其他教学模式不同。课题组设计了开设选修课、开设必修课、举办传统文化讲座、发放书刊、播放视频、设置专门咨询室这些选项进行调查,见表7。表7显示,大学生首选的教学模式是举办传统文化讲座;第二是设置专门咨询室;第三是发放书刊、播放视频。可见,大学生希望学校重视性道德教育,同时,通过举办传统文化讲座进行性道德教育方式更容易被学生接受。

表7 大学生对性道德教育方式的选择(n=423)

3.2 建立中华传统文化性道德教育网络平台使性道德教育真正走向科学化和大众化[8]

当今社会处于知识经济大数据时代,“互联网+”运用到各个领域,推动着社会的快速发展。目前,由于国内各高校性健康教育方面的师资力量、教学条件不完善,大学生的需求无法完全得到满足。要解决这个现实问题,最有效、可行的办法是整合优势资源,建立权威的中华传统文化性道德教育网络平台,采用多种方式开展基于网络的、科学系统的中华传统文化性道德教育讲座及在线讨论、指导和答疑等咨询服务活动,尤其应加强大学生性观念的正确判断能力和性道德践行能力,提高大学生的性道德判断能力。从国外性教育的成功经验和我国性教育现状[9]来看,通过权威的中华传统文化性道德教育网络平台,使社会、学校和家庭“三方联动”,进而使大学生性道德教育成为精神文明的重要内容,提高社会文明程度。

3.3 创设家长、教师共同学习传统文化的性道德教育平台,给学生营造更好的成长环境

本课题组在调查走访中发现,学校、家长避讳公开谈论有关“性”的话题,而青年学生大量的两性知识都来自网络,甚至是不健康的网站,这些不健康的宣传给他们的身心造成了极大的伤害[10],这种伤害甚至从中小学就开始了。令人忧虑的是,目前家庭教育、学校教育和社会教育更多的是关注学生的知识、技能教育,而忽视了人格教育,致使部分学生在人生成长的重要阶段缺乏正确的引导,偏离了人生正道,其主要原因是大多数家长和教师自己也是迷茫的[11],几十年来不知道人生的目的和意义,无法给青年一代正确引导,所以家长和教师更需要传统文化引领的性道德教育这样的课程。只有家长、教师明白人生的意义、教育的真谛,学生才可能有更好的成长环境,才能树立远大的理想和抱负,家庭、社会才可能更和谐。

本课题组针对父母及教师以“珍爱生命、和谐身心、圆满孝道,成就幸福美满家庭”为题,近一年多来对约五百名家长及部分教师尝试举办了传统文化的性道德公益讲座,获得听课家长和教师的好评。