跨省移民与犯罪:来自中国的实证证据*

2018-06-14刘生龙张君忆高宇宁

刘生龙 张君忆 高宇宁

外来移民长期以来都是具有争议性的话题。①产生争议的原因主要在两个方面:一个方面在于人口迁移给流入地带来劳动力的再分配效应;另一个方面在于外来移民的增加会提高流入地的犯罪率。目前来看,经济学界对前一个问题进行了大量的探讨(如Card,2001、②Card, David,“Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market Impacts of Higher Immigration”,Journal of Labor Economics, vol.XIX, 2001, pp.22-64.2005、③Card, David,“Is the New Immigration Really So Bad?”,Economic Journal, vol.115, 2005, pp.300-323.2009;④Card, David,“Immigration and Inequality”,American Economic Review, Papers and Proceedings, vol.99, no.2, 2009, pp.1-21.Peri,2012⑤Giovanni, Peri,“The Effect of Immigration on Productivity: Evidence from U.S. States”,The Review of Economics and Statistics, vol.94, no.1, 2012, pp.348-358),他们尤其关注的是外来移民与本地居民之间劳动力市场上的竞争关系(Borjas,1994;⑥Borjas, George J.“Ethnicity, Neighborhoods, and Human Capital Externalities”,National Bureau of Economic Research, no.4912, 1994.Bauer,2002;⑦Bauer, Thomas K., Klaus F. Zimmermann, The Economics of Migration, E. Elgar, 2002.Card,2005);对第二个问题的探讨还远远不够。 然而,基于国际上的一项针对OECD的社会调查结果表明,不论是政策制定者还是普通市民就移民对犯罪的影响的关注度显著高于移民对土著就业的影响(Bianchi,2012)。①Bianchi, M., Buonanno, P., Pinotti, P.,“Do Immigrants Cause Crime?”,Journal of the European Economic Association, vol.10, no.6, 2012, pp.1318-1347.本文主要论证在中国背景下外来跨省移民对本地犯罪率的影响。

虽然已有少量的文献探讨了移民对犯罪率的影响,但是并没有得出一致的结论。Bucher & Piehl(1998)利用美国大城市的样本探讨了新移民对1980年代犯罪率的影响,结果发现两者之间关系不显著。而Borjas(2010)的研究发现近来的移民对美国本土男性黑人的犯罪率有着显著正向影响,②Borjas, G. J., Grogger J., Hanson, G. H.,“Immigration and the Economic Status of African-American Men”,Economica, vol.77, no.306, 2010, pp.255-282.主要原因是外来移民抢占了本土男性黑人的就业机会,使得他们的就业率显著下降。Bianchi(2012)利用意大利的省级面板数据研究了移民对犯罪率的影响,结果发现两者之间只有相关关系,没有因果关系。本文的研究可以对这些文献进行一定的补充,因为从目前来看,这是第一篇通过严格的实证来论述跨省移民对中国犯罪率影响的论文。与此同时,本文的另一个贡献在于,不同于国际上一些文献从犯罪的经济学理论解释跨省移民对犯罪率的影响,本文同时从两个角度来解释跨省移民为什么会导致更高的犯罪率,即从犯罪的经济学理论和社会文化理论来解释跨省移民与中国犯罪率之间的关系。

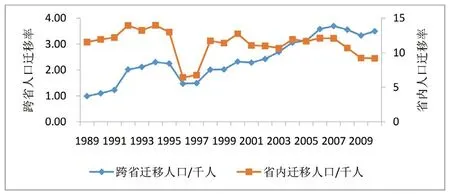

图1 各年份跨省迁移与省内迁移人口

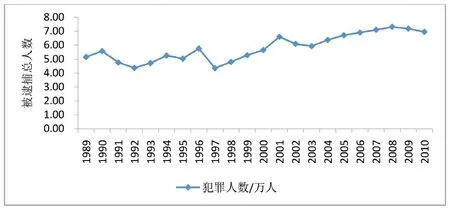

图2 全国各年份被逮捕人数

一、中国的跨省移民与犯罪

(一)基本的事实及相关理论

改革开放以来,随着计划经济向市场经济转变,以及户籍制度逐步放松,中国的流动人口迅速增加,特别是跨省人口迁移。根据第四、五、六次全国人口普查结果,如果按照现住地和五年前常住地来进行识别,1990年中国的人口迁移规模为3413万人,2000年达到12121万人,2010年达到11989万人。如图1所示,1989—2010年,中国每千人中的跨省人口迁移数量从0.99人增加到3.50人,增加了2.54倍,而每千人中的省内人口迁移不仅没有增加,反而略有下降。中国跨省移民大规模增加主要体现在两个时间段,分别是1992—1995年和1998—2007年。1992年邓小平南巡之后,中国确立了市场经济方向,建立市场经济的基础之一就是人口的自由迁徙,因此人口跨省迁移规模随之大幅度增加。1998年三峡工程开始第二期,三峡库区周边的大规模移民也就此拉开了序幕,另外1998年之后,尤其是西部大开发的实施,中国加大了对基础设施的投入力度,交通基础设施迅速改善,这些因素也为跨省移民提供了客观条件。在过去的20多年时间里,中国的犯罪率也迅速增加(见图2)。从1989年到2010年,中国的犯罪率(本文用每万人中被逮捕人数衡量)从5.15人/万人上升至6.95人/万人,增长了35.0%。一些学者对中国的犯罪率增加进行了解释,这些解释包括经济改革、收入差距扩大、社会控制力弱化和男女性别比率上升(Messner,2001;③Messner, Steven F., Liu, Jianhong F., Zhang, Lening, Crime and Social Control in a Changing China, Greenwood Press, 2001.Bakken,2005;④Bakken, Borge, Crime, Punishment, and Policing in China, Lanham, MD: Rowman & Littlef i eld, 2005.胡联合,2006;⑤胡联合:《转型与犯罪:中国转型期犯罪问题的实证研究》,北京:中共中央党校出版社,2006年。Edlund等,2013⑥Edlund, L., Li, H., Yi, J.,“Sex Ratios and Crime: Evidence from China”,Review of Economics and Statistics, vol.95,no.5, 2013, pp.1520-1534.)。

本文从另一个视角,即从跨省人口迁移的角度来解释中国犯罪率的增加。从现有理论上来看,外来移民导致犯罪率提高主要有如下几个方面的原因。首先,移民和土著有着不同的犯罪倾向,因此,移民增加会提高犯罪率。根据犯罪经济学理论,移民和土著面临着不同的合法工作的机会,土著更容易获得合法的工作机会,移民由于更不容易获得体面的工作,犯罪的机会成本相对较低,因此,移民有着更高的犯罪倾向(Becker,1968;Ehrlich,1973)。其次,外来移民的进入会使得低技能的土著面临更强的工作竞争,当面临更加严峻的就业形势时,这部分低技能者失业率会增加,进而可能会增加犯罪倾向,因此外来移民很可能通过增加本地低技能劳动者的失业率从而导致犯罪率增加(Bojas,2010)。第三,移民会导致收入差距扩大(Card,2009),而后者又会倾向于增加犯罪率(Kelly,2000)。①Kelly, Morgan,“Inequality and Crime”,Review of Economics and Statistics, vol.82, no.4, 2000, pp.530-539.尽管理论上移民增加有可能会使得犯罪率增加,但是实证检验跨省移民对中国犯罪率影响的文献仍然十分罕见。本文致力于探索跨省移民对中国犯罪率的影响,并试图解释跨省移民影响犯罪率的机制。

(二)数据及其测量问题

本文数据涵盖1989—2010年中国内地31个省、市、自治区。犯罪率数据来自最高人民法院《中国法律年鉴》(1990—2011)和《中国检察年鉴》(1991—2012),跨省人口迁移数据来自《中国人口统计年鉴》(1990—1992)和《中华人民共和国分县市人口统计资料》(1993—2011)。分省的犯罪统计只有在1988年之后才能够获取,跨省人口迁移统计在1989年以后才有分省资料,因此本文的起始年份为1989年。我们用各省级人民法院报告的批准实施逮捕的总人数与各省总人口之比来衡量总体犯罪率,尽管在《中国法律年鉴》中,总犯罪统计下面还包含危害公共安全罪、财产犯罪和暴力犯罪等,但是由于在省级层面没有这些细分犯罪的连续一致统计,本文的被解释变量仅仅包含总犯罪率。报告的犯罪人数往往低于实际的犯罪人数,这是因为有些犯罪的人并没有被实施逮捕,此外,还有些犯罪的人根本就没有被发现,因此,本文的被解释变量存在着被低估的情况。这一问题在犯罪率的研究中十分普遍,从目前收集到的文献来看,为了解决这一问题,往往对犯罪率先取对数,然后在面板模型下同时引入区域和时间固定效应(Levitt,1998;②Levitt P.,“Social Remittances: Migration Driven Local-level Forms of Cultural Diffusion”,International Migration Review, vol.32, no.4, 1998, pp.926-948.Gould,2002;③Gould, E. D., Weinberg, B. A., Mustard, D. B.,“Crime Rates and Local Labor Market Opportunities in the United States: 1979-997”,Review of Economics and Statistics, vol.84, no.1, 2002, pp.45-61.Öster,2007;④Öster, A., Agell, J.,“Crime and Unemployment in Turbulent Times”,Journal of the European Economic Association,vol.5, no.4, 2007, pp.752-775.Fougère,2009;⑤Fougère, D., Kramarz, F., Pouget, J.,“Youth Unemployment and Crime in France”,Journal of the European Economic Association, vol.7, no.5, 2009, pp.909-938.Bianchi,2012)。这种方法可以消除随着区域或时间不变的测量误差,对于那些容易低估的变量,用这种方法是非常合适的。

?和 分别是省份i在t年份实际和报告的犯罪率的对数, 和 是省份和时间固定效应,用 作为真实的犯罪率的代理变量。

与其他国家一样,中国官方统计中有关人口迁移统计主要依靠空间标准来进行定义。1990年第四次人口普查中人口迁移的定义指的是5岁及以上被调查者5年前户口所在地与当前居住地不同。当然,为了区别于暂时的人口流动,1990年的人口普查除了满足空间标准之外,还得满足如下条件之一:(1)离开原居住地或者户口所在地至少1年以上;(2)户口由原居住地转到现居住地。如果满足第一个条件就称之为暂时性移民,如果满足第二个条件就称之为永久性移民。中国的跨省移民也存在着低估的可能性,抛开人口统计中的漏报和瞒报以外,最典型的就是到外省求学或工作未满1年,且户口没有随迁的这部分人,他们应该算作移民,但是在官方统计中不会将其统计为移民。与犯罪统计一样,如果移民在

官方统计中的测量误差不随着省际或时间变化,这里也可以用区域和时间固定效应来消除测量误差。

?和分别是实际的和官方统计的外省迁入人口占省际总人口的对数, 和 分别表示省份和时间固定效应。

(三)中国的跨省移民与犯罪率的趋势

1989—2010年,中国的跨省移民从111.3万人增加到468.7万人,每千人中跨省人口迁移增加了254%。跨省移民的增加首先是政策的因素,即中国的户籍制度对人口迁移的限制越来越弱;其次是经济发展的因素,由于改革开放之后,中国东部沿海省份的经济快速增长,使得内陆经济欠发达地区的人口向东部地区迁移寻找更多的工作机会,人口迁出地经济发展落后成为人口迁移的“推力”,而人口迁入地良好的经济环境同时成为人口迁移的“拉力”;此外,大工程的实施导致的政策性移民(例如始于1994年的三峡工程的库区移民和2000年西部大开发的生态移民)形成的对人口迁移外生性的“推力”;最后,尽管户籍制度对人口迁移的影响在不断降低,但是相对于本土居民而言,移民仍然是相对弱势的群体,他们很难进入一些政府部门及其相关部门,也很难获得相关信息;因此,许多跨省移民主要依靠社会网络,比如说家庭成员、亲戚、朋友或者同乡人获取所要迁移之地的工作机会和相关待遇等方面的信息。这也就客观导致在B省份中A省份的移民份额越大,越容易引致更多的A省份的移民,即迁移存量对人口迁移会产生“拉力”(Fan,2002;Lou等,2004)。目前来看,主流研究文献主要以人口迁移中那些外生性的“推力”和迁移存量来识别移民与犯罪之间的因果效应。

二、经验分析

(一)实证模型、变量及数据

由于存在一些因素能够同时影响到移民与犯罪,因此在回归分析时有必要将这些因素进行控制。考虑到前面提到的数据的测量问题,实证模型形式如下:

?是省份i在t年份报告的每万人中被实施逮捕人数的对数; 是省份i在t年份中每千人中跨省移民的对数; 是一系列的控制变量向量; 和 分别是省份和年份固定效应;是误差项。

与最近研究犯罪行为的文献一样,主要包含一些影响犯罪的社会经济方面的和人口统计方面的因素(Eide,2006;①Eide, E., Rubin, P. H., Shepherd, J. M., Economics of Crime, Now Publishers Inc, 2006.Bianchi,2012;Edlund等,2013)。经济社会方面的变量包括对数人均实际GDP(gdp)、失业率(unemploy)、开放度(open),这些变量可以用来衡量个体获得合法收入的机会(Raphael,2001;②Raphael, S., Winter-Ebmer, R.“Identifying the Effect of Unemployment on Crime”,Journal of Law and Economics,vol.41, 2001, pp.259-283Gould,2002;Edlund等,2013)。已有研究表明,收入不平等也会导致犯罪率上升(Kelly,2000),本文用城乡居民收入差距来衡量收入不平等(inequality),以此来控制收入差距的影响。最后,经济社会变量还包括警察支出(police),当政府部门加大对犯罪行为的打击力度时,会使得犯罪的机会成本增加,在一定程度上会降低犯罪率的发生(McCrary,2011)。③McCrary, Justin, Chalf i n, Aaron,“The Effect of Police on Crime: New Evidence from U.S. Cities, 1960-2008”,Law and Economics Workshop, UC Berkeley: Berkeley Program in Law and Economics, 2011.人口统计变量包括各省份对数常住人口(pop),由于本文控制了省份虚拟变量,控制省际常住人口实际上就相当于控制了人口密度,而人口密度被认为是犯罪水平重要的决定因素(Glaeser & Sacerdote,1999);④Glaeser, Edward L., Sacerdote, B.,“Why is There More Crime in Cities?”,Journal of Political Economy, vol.107,no.6, 1999, pp.225-258.由于大多数犯罪人员是青年男性,青年男性人口数量增加通常被认为是犯罪率增加的重要因素(Freeman,1991;⑤Freeman, Richard B.“Crime and the Employment of Disadvantaged Youths”,National Bureau of Economic Research,No.w3875, 1991.Grogger,1998),①Grogger, J.,“Market Wages and Youth Crime”,Journal of Labor Economics, vol.4, 1998, pp.756-791.而由于计划生育导致的男女比例失衡被认为是中国犯罪率增加的重要因素之一(Edlund等,2013)。为了反映性别失衡对犯罪率的影响,本文根据2000年人口普查抽样数据,按出生地计算了各省份1989—2010年15—39岁的男女性别比。这样本文的人口统计变量还包含了各省份15—39岁男性人口与女性人口的比值(ratio)。最后,为了反映由于农村人口变成城镇市民对犯罪率的影响,与Edlund等(2013)一样,本文还控制城镇化(urban)对犯罪率的影响。

(二)OLS基准估计

表1给出了面板模型的基准回归结果,所有的回归模型均同时控制了省际和年份虚拟变量。模型(1)中的被解释变量仅仅包含跨省移民的对数,前面的系数显著为正,为0.047。

模型(2)—(4)逐步引入影响犯罪率的人口统计变量。人口密度被认为是影响犯罪率的一个重要因素(Glaeser & Sacerdote,1999)。与Bianchi(2012)一样,模型(2)进一步引入对数总人口作为控制变量,结果发现对数总人口对犯罪率的影响显著为正。而控制了对数总人口之后,跨省移民对犯罪率的影响变得更加显著,且前面的系数也明显增加,达到了0.068。

与Edlund等(2013)和Bianchi(2012)一样,模型(3)还引入了城镇化率的影响。我们发现城镇化率越高,则犯罪率越高,这是符合经济学直觉的,这是因为犯罪行为,尤其是财产犯罪更容易发生在城市里。而前面已经提到,中国的犯罪70%以上都是财产犯罪。控制了城镇化率的影响后,跨省移民对犯罪率的影响仍然显著为正,前面的系数略有降低,为0.062。

由于已有的研究表明,男女性别比失衡是导致中国犯罪率高发的原因之一(Edlund等,2013),本文在模型(4)中引入15—39岁男女性别比变量。与Edlund等(2013)的研究结果一样,男女性别比例失衡的确是导致中国犯罪率提高的重要原因之一。当控制男女性别比例之后,跨省移民对犯罪率的影响仍旧没有变化,且大小仍为0.062。

模型(5)—(9)在(2)—(4)的基础之上逐渐引入社会经济变量。已有文献研究表明,在人均收入更高的地方可能吸引更多的移民,也有可能导致更多的财产性犯罪,因此有必要在回归方程中引入人均GDP这个控制变量(Edlund等,2013)。模型(5)进一步引入人均实际GDP的对数,结果发现,对数人均实际GDP对犯罪率的影响显著为正。当引入人均实际GDP后,跨省移民对犯罪率的影响仍然显著为正,前面的系数有所增加,达到了0.070。

就业情况反映一个地方获得合法工作的机会,一般情况而言,就业状况越好的时候,人们获得合法工作的机会越多,此时,犯罪的情况就会较少发生(Phillips & Land,2012)。②Phillips, Land, K. C.,“The Link between Unemployment and Crime Rate Fluctuations: an Analysis at the County, State,and National Levels”,Social Science Research, vol.41, 2012, pp.681-694.模型(6)进一步控制了失业率的影响,实证结果表明,在本文的样本里,失业率对犯罪率的影响不显著。当控制失业率之后,跨省移民的影响相较于模型(5)来说,没有发生变化。

已有的研究表明收入差距对犯罪率也会产生影响,例如Kelly(2000)的研究表明,收入差距扩大会导致更高暴力犯罪率;Choe(2008)也证实了收入不平等对美国犯罪率的正向影响。③Choe J.,“Income, Inequality and Crime in the United States”,Economics Letters, vol.101, 2008, pp.1-33.本文用城乡收入差距衡量各省的收入不平等,并在模型(7)中引入这一变量。结果发现收入不平等对犯罪率有着正向的影响,该影响只是在边际水平上通过了显著性检验。当收入不平等变量被引入后,跨省移民的对数对犯罪率的影响仍然显著为正,前面的系数略有下降,为0.066。

与Edlund等(2013)一样,本文在模型(8)中进一步引入开放度这个控制变量,结果表明,开放度对犯罪率有着显著的正向影响。当引入开放度后,跨省移民对犯罪率的影响仍然显著为正,而且系数

也与模型(2)的估计结果一样,为0.068。

表 1 跨省移民与犯罪:面板数据基准回归

表 2 跨省移民与犯罪:其他设定

已有的研究表明,加大警力有助于减少犯罪(Rafeal & Ernesto,2004)。①Di Tella, Rafael, Sebastian Galiani, Ernesto Schargrodsky,“Crime Inequality When Victims Adapt”,IV Reunión sobre Pobreza y Distribución del Ingreso, 2004.但是,警力加大很可能是犯罪率高的一个结果,而非原因(Levitt,1997)。②Levitt, Steven D.,“Using Electoral Cycles in Police Hiring to Estimate the Effect of Police on Crime”,American Economic Review, vol.87, 1997, pp.270-290.本文引入公共安全支出占财政支出的比重作为警力支出放在模型(9)中,结果发现当控制警力支出后,跨省移民对犯罪的影响仍然显著为正,前面的系数略有下降,为0.066。

(三)其他设定

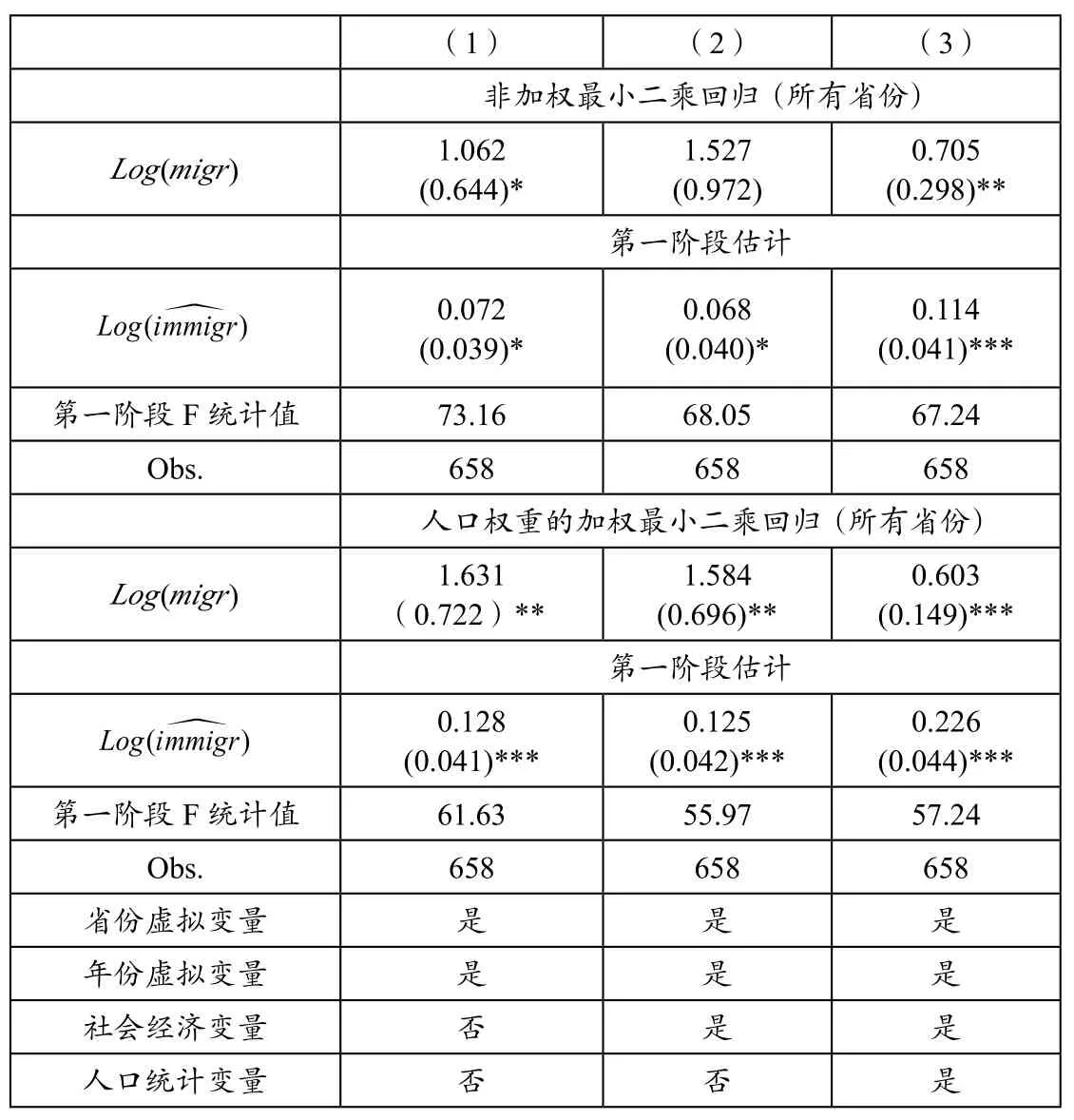

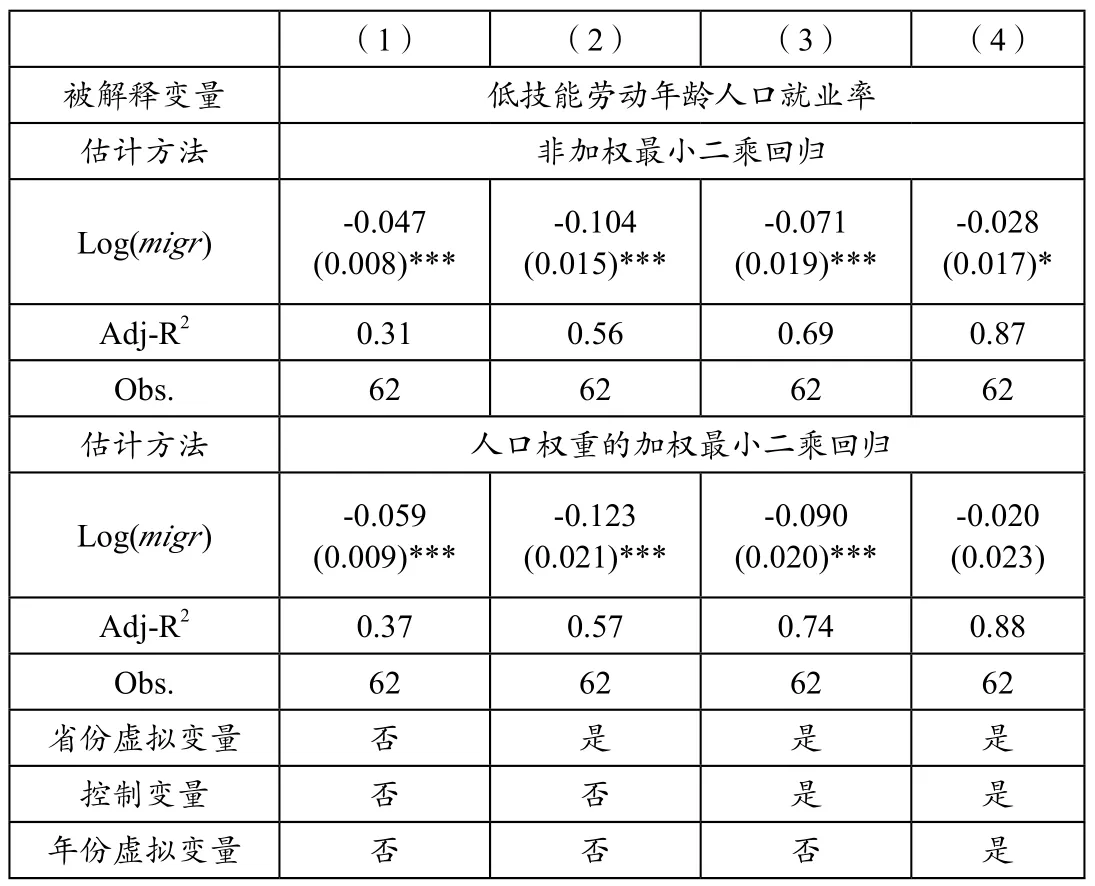

尽管在表1的回归结果里同时引入了省份和年份虚拟变量,回归的结果应当非常稳健,但是我们无法知道在其他设定的条件下,跨省移民对中国犯罪率的影响。表2给出了不同设定情况下无权重的OLS回归结果和人口权重的加权OLS回归结果。

模型(1)用混合OLS进行参数估计,且仅仅包含跨省移民变量。可以看到,无论是无权重OLS,还是人口权重的加权OLS估计,跨省迁移对犯罪率的影响显著为正,且前面的系数很高。

当引入省际虚拟变量后(见模型(2)),跨省迁移对犯罪率的影响仍然显著为正,前面的系数有所下降。随着年份虚拟变量的进一步引入,跨省移民对犯罪率的影响仍然为正,只是在人口权重的加权最小二乘估计中系数不再显著。模型(4)进一步引入所有的社会经济变量,估计结果与模型(3)的结果非常相似。模型(5)进一步引入所有的人口统计变量,这一次,非加权OLS的结果其实就是表1中模型(9)的情形。而引入人口权重的加权最小OLS估计结果表明跨省移民对中国的犯罪率有着显著正向的影响,其影响系数明显高于非加权OLS的估计值,达到了0.079。

最后,模型(6)加入省际线性时间趋势变量,引入该变量可以控制省际内无法测量的随时间而发生的趋势项。当引入省际线性时间趋势变量后,我们发现无论是普通的OLS估计,还是人口权重的加权OLS估计,跨省移民对犯罪率的影响均显著为正。

表2的回归结果表明在不同的模型设定下,跨省移民对中国犯罪率的影响均显著为正,即跨省移民增加导致中国犯罪率增加这一结论是非常稳健的。

当所有的变量都被引入,同时引入省际时间趋势项后,调整后的R2达到了0.91,说明本文引入的解释变量对犯罪率具有很高的解释力。由于表1中模型(6)包含了所有的解释变量,我们的分析暂时集中在模型(6)上。由于跨省移民与犯罪率都取了对数,因此前面的系数反映的是弹性系数,即跨省移民每增加1%将会使得中国的犯罪率增加0.042%,样本期间内,中国的跨省移民增加了254%,而犯罪率增加了35.0%,通过简单的计算,跨省移民增加对中国犯罪率增加的贡献度为30.5%。

三、因果检验

尽管我们检验跨省移民对中国犯罪率的影响时同时引入了省份、年份虚拟变量和省际时间趋势项,并且还控制了其他一些影响犯罪率的社会经济变量和人口统计变量,但仍然存在着一些不可观测的且随时间会发生变化的因素可能同时影响跨省移民和犯罪率,从而导致固定效应的参数估计有偏。首先,犯罪率和跨省移民很可能互为因果关系,跨省移民对犯罪率会产生影响,而犯罪率又会反过来影响跨省人口分布;其次,当某一个地区经济环境和就业条件改善而用人均GDP和失业率又无法完全捕捉到这种变化时,这种改善会使得移民增加而犯罪率降低,这会使得跨省移民对犯罪率影响的OLS估计被低估;最后,当一个地方加大对犯罪分子的打击力度时,往往会使得跨省移民和犯罪率同时降低,这又会使得跨省移民对犯罪率影响的OLS估计被高估。本文将遵循先前的一些文献所采用的方法构造跨省移民外生的工具变量,用工具变量估计方法来进行两者之间的因果识别。

(一)因果识别

一个基本的事实就是当B省份接受A省份的跨省移民越多时,A省份将会有更多的移民跨省迁入到B省份,当前许多文献都是基于这样一个现实来对移民的影响进行因果识别(Ottaviano & Peri,2006;①Ottaviano, G. I. P., Peri, G.,“The Economic Value of Cultural Diversity: Evidence from US Cities”,Journal of Economic Geography, vol.6, 2006, pp.9-44.Card,2009;Bianchi,2012 )。由于新的跨省移民更倾向于迁移到从相同省份迁移的移民存量更多的地方,因此人口跨省迁移的数量和分布在给定的时间段里是可预测的。具体而言,假定MA是A省份跨省迁移到外地的总人口(比如说1990—1995年),假定先前年份(比如说1985—1990年)从A省份迁移到B省份的移民的比重是βAB,于是一个最简单的预测就是从A省份迁移到B省份的人口将为βABMA。假定NA代表先前从A省份迁移到其他省份人口的总和,NAB代表生活在B省份的A省移民,假定B省份的总人口为PB,那么跨省移民占B省份人口的比重为:

方程式(4)意味着某一个省份的跨省人口迁入率是其他省份人口迁入率的加权平均值,而且权重就是先前这些省份移民所占的份额。这就意味着我们可以根据如下式子估计跨省人口迁移:

?是从i省份跨省迁移到j省份总人口的对数, 是前一时段i省份迁移到j省份占所有省份迁移到j省份总人口的比重。 是待估参数,根据前面的分析, 应当大于0。c是常数项,是误差项,N代表省份的个数。根据(5)式,我们可以得到i省份迁移到j省份的人口的估计值 。假定j省份的人口总数是Pj,那么j省份跨省移民的比重则为:

由于前一时期迁移人口份额是人口跨省迁移外生的拉力,可将(6)式的跨省人口迁移率的预测值作为跨省人口迁移统计值的工具变量,从而就跨省人口迁移对犯罪率的影响进行因果识别。

(二)数据

测算方程(4)中的权重需要知道各省份之间人口跨省迁移的数据,而从1990年、2000年和2010年第4、5、6次人口普查资料中,我们可以获取1985—1990年、1995—2000年和2005—2010年各省份之间人口迁移数据。此外,1995年和2005年1%人口抽样调查数据还分别提供了1990—1995年和2000—2005年各省份之间人口迁移数据。这样,我们就可以根据1985—1990年的人口跨省迁移份额对1990—1995年和1995—2000年的人口跨省迁移进行预测,同时我们还利用1995—2000年的跨省人口迁移对2000—2005年和2005—2010年的跨省人口迁移进行预测。进而根据方程式(6)得出各省内省外移民的比重的预测值

(三)结果

由于 是人口外生变动的预测值,我们可以运用这个预测值作为跨省人口迁移率的工具变量,从而通过2SLS估计进一步验证跨省移民与中国犯罪率之间的因果关系。2SLS估计结果如表3所示。表3中的回归结果都同时控制了省份和年份虚拟变量。由于在样本期间内,中国发生了两次大规模的政策性移民,分别是始于1994年之后三峡工程的库区移民和2000年西部大开发之后的生态移民。此外,1992年邓小平南巡之后中国确立市场经济方向导致户籍制度对跨省人口迁移的约束逐渐变弱。这些由于政策变化导致的对跨省移民的外生性冲击可以部分地由时间和省份虚拟变量进行捕获。

表3给出了不同设定下第一阶段的回归估计结果,这一部分主要是为了检验工具变量的有效性。从第一阶段的F统计值来看,不论是非加权的2SLS估计还是人口加权的2SLS估计,F统计值均远远大于10。而从第一阶段的估计结果来看前面的系数在所有的设定下都通过了显著性检验,说明与migr是高度正相关的。工具变量的外生性和高度相关性都得到了满足,说明作为migr的工具变量是有效的。2SLS估计结果再次表明跨省移民对中国犯罪率有着显著的正向影响,这就意味着跨省移民与中国的犯罪率之间不仅存在着相关关系,而且存在着因果关系,说明跨省移民增加的确是中国近些年来犯罪率增加的原因之一。这与国际上有些研究移民与犯罪率之间关系文献的结论是有所不同的。Butcher& Piehl(1998)运用美国1980年代大城市地区的样本研究表明新移民对犯罪率的影响不显著,①Butcher, Kristin F., Piehl, Ann M.,“Cross-City Evidence on the Relationship between Immigration and Crime”,Journal of Policy Analysis and Management, vol.17, 1998, pp.457-493.Bianchi(2012)的研究表明移民与意大利的犯罪率之间存在着相关关系,但不存在着因果关系。这也就引出了这样一个问题:为什么跨省移民与中国犯罪率之间存在着因果关系?后文我们将围绕这一问题进行探讨和验证。

表 3 跨省移民与犯罪:2SLS估计

四、跨省移民影响中国犯罪率的机制验证

从犯罪经济学来看,移民可以通过以下几个机制对犯罪产生影响:首先,当移民与本地居民面临着不同的合法收入机会时,移民和本地居民会有不同的犯罪倾向,这会直接导致犯罪率的增加(Becker,1968;Ehrlich,1973);其次,当外来移民增加,使得本地低技能者失业率增加时,会间接导致犯罪率上升(Borjas,2010)。这一节将检验上述两种途径是否成为跨省移民导致中国犯罪率增加的原因。

(一)跨省移民与本地居民的就业机会和社会保障比较

首先利用2005年全国人口1%抽样调查数据检验本省居民和外省移民在收入、是否就业、就业类型、失业保险、养老保险和医疗保险方面的差异,以便观察跨省移民是否与本省居民具有不同的就业和获得合法收入的机会。这里的实证模型包含两类,第一类模型在一个明瑟方程的基础之上检验外省移民与本省居民在收入上的差异,方程形式如下:

(7)式中 是个人的工资收入, 是虚拟变量,当个人1年前常住地在省外时,我们判断这个人为移民,取值为1,如果一年前常住地为本省,则取值0。X是其他一些控制变量,包括教育程度、年龄、年龄的平方项、性别、婚否和省际虚拟变量。

第二类模型用二元选择模型检验外省移民与本省居民就业和社会保障方面的差异,方程形式如下:Y是本文感兴趣的一些结果变量,包括是否就业、是否在正规部门就业、是否享有失业保险、是否享有养老保险和是否享有医疗保险。(8)式中, 满足如下条件:

这里的 是一个标准正态密度函数。

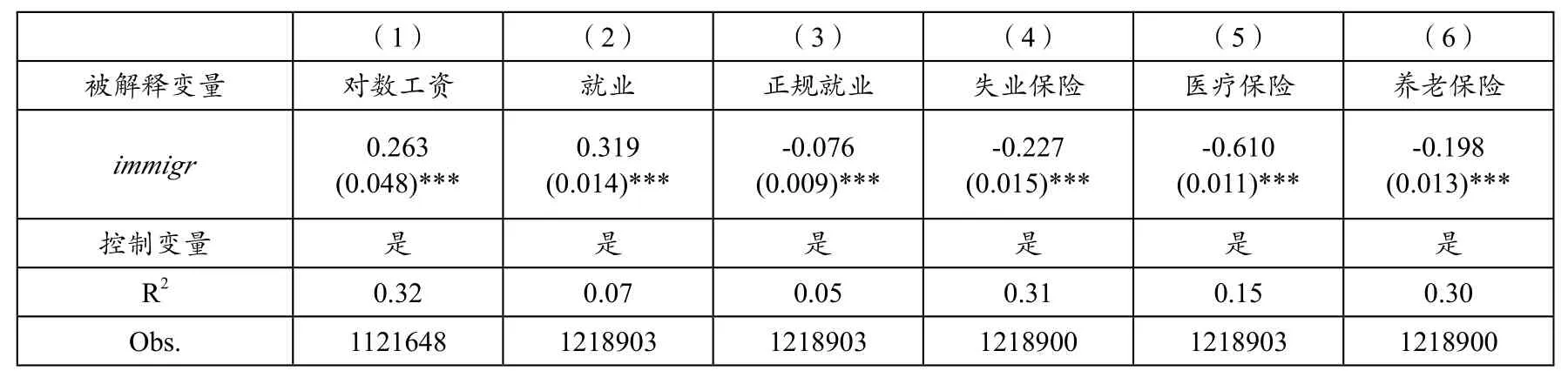

我们对2005年的人口抽样数据进行了一定的处理,首先,由于犯罪的人往往比较年轻,我们选择15—50岁的人群作为我们的样本;其次,在校学生、丧失劳动能力、已经办理了离退休手续以及在家料理家务的人也被从总体样本中进行排除。表4给出了方程式(7)和(8)的参数估计结果,我们感兴趣的是跨省移民前面的系数。模型(1)中,跨省移民前面的系数显著为正,说明在控制了教育、年龄等个人特征变量之后,平均来说跨省移民的收入比本省居民的收入要高出26.3个百分点。从模型(2)可以看出跨省移民的整体就业比本省居民还要高,平均来说跨省移民的就业率比本省居民要高出3.1个百分点。①这里反映是否跨省移民的边际效应,根据公式计算得来。这就意味着跨省移民平均收入之所以比本省居民要高,一个重要原因在于跨省移民的就业率更高。这一点并不难解释,跨省移民很难像本省的居民那样更多地享受亲戚、朋友或政府的支持,因而不得不参加工作以维持生活。从模型(3)可以看到,本省居民获得正规就业的机会明显高于跨省移民,有如下几个方面的原因可以解释这一结果,首先,当前中国仍然保留着户籍制度,尽管户籍制度对跨省迁移的影响越来越弱,但是对跨省移民的正规就业和社会保障等仍然会产生一定的影响;其次,本省居民相对于新迁入的移民有更多的信息上和人脉关系上的优势,更容易被政府部门接纳和熟人关照从而获得更加体面的正规工作。简单的计算表明跨省移民在正规部门就业的机会要比本省居民低1.8个百分点。这就意味着相较于本省居民而言,跨省移民更多的是在非正规部门就业,这种就业大多处于一种低层次的就业,而且往往社会保障也不健全。从模型(4)—(6)可以看到,跨省移民享有失业、医疗和养老保险的机会比本省居民要分别低2.1、17.9和3.3个百分点。进一步的分析②限于篇幅,附表没有在文中列出,如有需要可以向作者索取。表明,即使在正规部门就业,在相对更加稳定和体面的国有部门(包括政府机关和国有企业)里,本省居民就业的机会明显高于跨省移民,而在不那么稳定和体面的私营部门(包括个体工商户和私营企业)里,跨省移民的就业率明显高于本省居民。

表 4 跨省移民与本省居民在就业和社会保障方面的差异

表4的回归结果表明尽管跨省移民在就业率上明显高于本省居民,但是跨省移民就业更多的集中在私营部门和非正规部门,而在更加稳定和体面的国有部门就业中,跨省移民就业率明显低于本省居民。也就是说,跨省移民的就业更多地占据了低端劳动力市场,该市场所需的劳动技能不高,因而普遍收入水平也不高。此外,跨省移民也不能够享受与本省居民相同的社会保障,因此跨省移民容易在心理上感受到不公正的对待。相对于其合法工作的收益而言,跨省移民犯罪的机会成本较低,再加上在社会保障上受到不公平待遇从而导致心理失衡,与本省居民相比跨省移民很可能有着更高的犯罪倾向。

(二)跨省移民对本省低技能劳动年龄人口就业率的影响

这里主要利用2000年第四次人口普查1%抽样数据和2005年1%人口抽样数据计算中国各省份低技能劳动年龄人口的就业率。我们对数据进行如下处理:首先,仍然选择15—50岁的人群作为分析样本;其次,将在校学生、丧失劳动能力、已经办理了离退休手续以及在家料理家务的人从总体样本中进行排除;最后,定义教育程度在初中及初中以下的劳动力作为低技能劳动力。经过整理,我们根据低技能劳动年龄人口的就业状况计算出2000年和2005年中国各省份的低技能劳动年龄人口的就业率(lemploy),并通过如下方程来估计跨省移民对本省低技能劳动年龄人口就业率的影响。

表 5 跨省移民对低技能劳动年龄人口就业的影响

式中,Xit是影响就业的一些控制变量,包括实际经济增长率(growth)、开放度(open)、城镇化率(urban)和总人口(pop)的对数。

表5给出了跨省移民对本省低技能劳动年龄人口就业率影响的参数估计结果。可以看到,在所有模型设定下,跨省移民对低技能劳动力的就业产生负向影响。这在一定程度上支持了这样一种假设,即跨省移民由于大多数都在劳动力的低端市场就业,这就很可能对本省低技能劳动年龄人口的就业产生不利影响,使得他们失业率增加,而低技能劳动年龄人口失业率增加又会在一定程度上导致这部分人群的犯罪倾向增加,从而最终使得总体犯罪率上升。

五、结论及探讨

在过去的20多年时间里,中国的跨省移民迅速增加,与此同时,中国的犯罪率也明显增加。本文利用1989年以来中国的省级数据探讨跨省移民与犯罪率之间的相关关系和因果关系,研究表明跨省移民对中国的犯罪率有着显著的正向影响,两者之间不仅存在着相关关系,而且存在着因果关系。在样本期间内,跨省移民增加对中国犯罪率增加的贡献度为30.5%。此外,犯罪的经济学理论和社会文化理论都可以部分地解释为什么跨省移民增加成为中国犯罪率提高的重要原因之一。虽然本文的实证结果证实了跨省移民显著地增加了中国的犯罪率,但是这并不意味着中国应该就此对跨省移民进行限制,这是因为在一个国家内自由迁移是公民的基本权力,而且中国正在面临着的大规模的人口迁移是市场经济发展的必然产物。相反地,我们认为中国应当取消户籍制度对跨省移民的限制,加强对劳动力的教育和培训,提高本省低技能劳动力和跨省移民的人力资本从而增加其犯罪的机会成本。其次,中国应当为跨省移民提供与本省居民相同的最低社会保障体系,为这部分人提供最低的生存保障,从而降低这部分人因不公平感而导致的犯罪倾向。最后,由于市场经济是法制经济,中国应当建立适应现代市场管理的法理社会,同时通过法理社会和礼俗社会来约束人们的犯罪行为。