城市治理中的双重联盟与冲突解决*

2018-06-14杨宏山

杨宏山 李 娉

【编者按】城市治理无疑是中国国家治理的重要维度。中国城市治理涉及政府部门、市场、社会组织、市民等多元主体,并各自具有不同的利益诉求和行动逻辑。在城市发展中,多元主体通过不同途径影响公共政策过程,并争取有利于自身的政策制定,这是城市治理实践过程中最为凸显的问题。面对多元价值偏好,如何积聚共识,寻求最大公约数,是城市治理永恒的主题。本专栏的三篇论文都聚焦于多元利益博弈,从城市双重联盟、公共价值失灵、政府监管三个不同视角探求改进城市治理、增进公共价值的路径选择。本专栏希望通过呈现中国城市治理被制度和变迁中的外部环境所塑造的复杂性,增进对中国城市治理中政府与市场、社会关系的深刻理解和精准认知,同时也使得对中国城市治理的理论观察变得更为丰满。

城市是人类为追求美好生活的创造物,它在有限的空间里集聚了大量人口、资源和公共服务设施,为广泛的社会合作提供了可能性。爱德华·格莱泽指出,高密度的城市生活不仅可提供更多的经济机遇、公共服务和娱乐生活,还有利于保护环境,能够带来创新与发展,推动人类文明的进程。①城市要取得成功,不仅要吸引各行各业的优秀人才,还要构建有效的治理体系,不断扩展社会合作的网络系统。本文通过回顾城市控制权研究的理论发展,展现城市治理中的双重联盟及各自的运作体系,结合典型案例研究,探讨城市治理的冲突解决机制。

一、城市治理的理论之争

城市治理的行动主体包括公共部门、私人部门、第三部门、社会精英、市民等多方行动者,分别通过各自途径和方式影响城市政策过程,争取有利于自身的公共政策及利益再分配。回顾城市控制权研究的理论发展,可以看到,学界一直存在着竞争性的理论建构。其中,精英主义与多元主义之争,代表着两种主导性的理论范式。

精英主义理论认为城市社会就是一个金字塔结构,少数人站在顶端,对城市治理尤其是政策制定具有支配性影响力,大多数人处于金字塔的底端,他们缺少资源和能力影响政策过程,只能被动接受公共政策对社会价值的权威性分配。美国学者弗洛伊德·亨特基于对亚特兰大市政策过程的问卷调查和访谈研究,提出“尽管机构和正式社群在决定和执行政策方面起到了非常重要的作用,更多的政策制定其实发生在这些正式组织的外部”,对城市统治秩序具有支配性影响力的不是政府官员,而是政府系统之外的工商业精英。①Floyd Hunter, Community Power Structure: A Study of Decision Makers, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1953, p.82.亨特得出结论:城市社会实际上由精英掌握和控制,美国的地方代议制民主只是占支配地位的经济利益的幌子而已。

这一论断引发了精英主义与多元主义的理论之争。多元主义理论认为,城市权力实际上是分割的和分散的,所有的团体都拥有一定的资源来表达自身诉求,即使政府不能遵照它们的要求行事。罗伯特·达尔对多元主义权力结构进行了经典阐述。②R. A. Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven: Yale University Press, 1961,pp.90,p.102.他基于对康涅狄格州纽海文市的实证研究,提出尽管决策权掌握在少数人手中,但选举政治并非摆设,城市仍受公众制约,政策过程保持开放透明,有组织的、希望被听取诉求的社会团体能够通过一定途径对决策保持影响。③R. A. Dahl, Rethinking Who Governs? New Haven revisited, R. J. Waste (eds). Community Power Directions for Future Research, Newbury Park, CA: Sage, 1986, pp.182-183.多元主义论者还批评亨特运用的研究方法不恰当,提出缺少有力的证据证明工商业精英能够支配具有明显利益冲突的争议性问题的政策制定。④[英]戴维·贾奇、格里·斯托克、哈罗德·沃尔曼:《城市政治学理论》,刘晔译,上海:上海世纪出版集团,2009年,第49页。

多元主义论者提出,城市社会可以理解为数百个小型特殊利益团体的聚集体,这些团体有着不完全的人员重叠,广泛分散的权力基础,以及大量的对重要决策施加影响的手段。⑤N. W. Polsby, Community Power and Political Theory, New Haven: Yale University Press, 1980, p.118.多元主义者把多个相对自治的社会团体的存在,视为民主政治的根本所在,并通过实证研究竭力证明:在一个议题中具有影响力的个体或团体,不一定在其他议题中也具有影响力。多元主义理论也遇到了一些质疑,一些批评者提出罗伯特·达尔对纽海文市的研究所选择的决策案例太少,而且议题具有“堆砌”特性。面对质疑者的批评,罗伯特·达尔也承认,“无论在何时何地,影响力的不平等几乎是所有政治体系的特征。”⑥R. A. Dahl, Rethinking Who Governs? New Haven revisited, R. J. Waste (eds). Community Power Directions for Future Research, Newbury Park, CA: Sage, 1986, p. 184.多元主义的支持者也承认,“这种关于权力分配的观点尽管在纽海文市是存在的,但并不是说它在其他地方都是正确的。”⑦N. W. Polsby, Community Power and Political Theory, New Haven: Yale University Press, 1980, p.164.

罗根和莫洛奇提出的增长机器理论(growth machine theory),进一步拓展了精英主义理论的研究视野。该理论将注意力集中于商界精英的权力上,认为“企业家的行动主义一直以来都是形成城市系统的关键动力”,主导城市发展的是食利者和商界精英形成的联盟。⑧John R. Logan, Harvey L. Molotch, Urban Fortunes: The Political Economy of Place, Berkeley: University of California Press, 1987, p.52.罗根和莫洛奇认为“食利者”(rentiers)处在城市发展的核心地位,他们致力于从拥有的土地、建筑物等资产中获得经营性收入,通过开发新的使用价值来增加租金,实现租金最大化。食利者不能仅靠自身力量达到目标,他们需要与致力于促进增长的企业、开发商、金融机构、媒体等进行合作,并给后者提供一部分利润。罗根、莫洛奇认为“食利者”属于“地方性资本”,其资产不能转移到其他地方,他们需要与非当地的投资者进行议价,或通过创造吸引投资的商业环境,来吸引流动资本进行投资。在罗根、莫洛奇看来,商界精英也是增长机器的主要成员,他们发挥自己在组织网络体系,动员和控制关键资源方面的能力,在城市治理中具有重要影响力,在特定情境下甚至可能成为支配性的因素。

20世纪80年代以来,一些研究者提出城市机制理论(urban regime theory),认为当代城市运行立基于高度复杂的关系网之中,形成了多元化的相互依存和运作机制,进一步拓展了多元主义的适用性。①S. Elkin, City and Regime in the American Republic, Chicago, IL: Macmillan, 1987, p.18.根据城市机制理论,城市中生产资料的所有权控制在私人部门手中,公共部门的官员与私人部门的掌控者一起承担改进市民福利的责任,但政府官员不能决定经济绩效,只能进行诱导。在此过程中,政府必须考虑城市环境中的不同力量,在多元力量中建立联盟,推动有关力量做出决定。为此,政府、企业、社团之间需要建立协调和合作机制,一种机制就是一组“将这种劳动分工构架起来的安排”。②C. Stone,“Urban Regimes and the Capacity to Govern: A Political Economy Approach”,Journal of Urban Affairs,vol.15, no. 1, 1993.费恩斯坦夫妇总结了二战后美国三种比较典型的城市机制:管制型机制、授权型机制、保守型机制。③N.Fainstein, S.Fainstein,“Regime Strategies, Communal Resistance and Economic Forces”,Restructuring the City:The Political Economy of Urban Redevelopment, New York: Longman, 1983, pp.245-282.斯通基于对亚特兰大市治理机制变迁的研究,提出了四种机制类型:维持型、发展型、中产阶级改革型、低收入阶层机会扩展型。④C. Stone, Regime Politics: Governing Atlanta: 1946-1988, Lawrence: University Press of Kansas, 1989, pp.851-852.在城市机制理论看来,政治组织、经济组织、社会组织分别掌握不同的资源,任何一方都无法独立地实现城市发展目标,多元主体之间的“联盟”就成为一种必然选择。

梳理城市控制权研究的相关文献可以看到,对于精英在城市治理中发挥怎样的影响力,如何看待精英与社群的关系,不同学者的研究结论存在差异性。概括起来,精英主义学派关注于谁在统治城市,哪些人对议程设置具有支配性影响力。精英主义理论凸显了商界精英在美国城市治理中的主导性作用,认为致力于经济增长的力量及其联盟对城市政策过程具有支配性影响力。多元主义学派关注于城市治理是否存在能够左右政策制定的支配性集团。多元主义理论认为在竞争性民主体制下,城市社会由多个小规模的利益集团所组成,并不存在稳定不变的支配性集团,“政策结果是高度分散且不稳定的问题与政策环境的产物”⑤D. Yates, The Ungovernable City: The Politics of Urban Problems and Policy Making, Cambridge MA: MIT Press,1977, p. 85.。

精英主义理论和多元主义理论分别凸显城市治理的某方面特征,两种理论都存在一定局限性。面对批评者的质疑,多元主义理论的开创者罗伯特·达尔也不得不承认“无论在何时何地,影响力的不平等几乎是所有政治体系的特征。这一点是不言而喻的。我们这群被叫作多元主义者的人,当然也包括我,从来不曾相信过一切团体在政治体系中都是平等的。”⑥R. A. Dahl, Rethinking Who Governs? New Haven revisited, R. J. Waste (eds). Community Power Directions for Future Research. Newbury Park, CA: Sage, 1986, p. 184.同样,精英主义理论也遭到了后续研究的有力挑战,城市机制研究学者发现,城市权力实际上是特定情境下联盟的产物,而不是单方面的产物。⑦[美]乔纳森·S. 戴维斯、[美]戴维·L. 英布罗肖主编:《城市政治学理论前沿》,何艳玲译,上海:格致出版社、上海人民出版社,2013年,第50页。鉴于上述,我们在已有理论的基础上,提出一个整合性分析框架,剖析中国城市治理中的双重联盟格局,探讨其所导致的群体性冲突的争端解决机制。

二、城市治理中的双重联盟格局

卡尔·波兰尼提出,“现代社会由一种双向运动中配着:市场的不断扩张以及它所遭遇的反向运动(即把市场的扩张控制在某种确定方向上)”。①[英]卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,冯钢等译,杭州:浙江人民出版社,2007年,第112页。自我调节的市场秩序通过不断扩张,将社会成员和各类资源组织起来,纳入其运行轨道,产生了前所未有的发展动力,极大地促进了经济增长。然而,市场秩序并不能保证所有人都能从增长中受益,而且,它与某些强制机制相结合,还可能像“撒旦的磨坊”一样,将普通劳动者碾压成乌合之众。波兰尼指出,面对市场秩序的不断扩张,现代社会出于自我保护的反向运动也在同步进行之中,这种反向运动依赖于直接受到市场有害行动影响的群体的支持,通过保护性立法、限制性的社群以及其他干预方式作为运作手段。

观察城市治理中的群体性博弈,我们同样可以看到类似的双向运动:一方面,致力于经济发展的社会力量通过结盟行动形成增长联盟,包括开发商、建筑商、金融家、工商精英、城市规划师、建筑设计人员以及其他可从经济增长中获得可观收益的人员,都是增长联盟的重要成员,他们通过构建增长导向的政策网络,支持增长导向的政策学习和政策议题,致力于把“蛋糕”做大,自身也从经济增长中获得比普通市民更大的额外收益;另一方面,面对增长联盟谋求利益最大化的组织化行动,利益受到侵害的社会成员也会联合起来,通过有组织的集体行动对增长联盟有损于本社群利益的行动进行反向制约。②杨宏山:《回应导向的城市治理》,《2016中国城市规划年会报告集》,中国城市规划网:http://www.planning.org.cn/news/view?id=5198,2016年9月24日。社会成员的这种自我保护性反应在很多场景中是出于一种本能,而并非都是一种人为策划的阴谋。

这种增长联盟与社群联盟之间的双向运动,形成了双重联盟及互动博弈格局。在城市治理中,致力于促进经济增长的各界精英与着力于维护自身权利的普通市民都需要通过联盟行动,在更大范围内动员社会力量及其掌握的资源,以影响政策议程,争取有利于自身的政策决定。实际上,城市治理的政策安排乃是增长联盟与社群联盟共同作用、共同影响的结果。出于财政收入考虑,地方政府在内部议程中常常会对增长联盟的政策主张给予一定支持,致使经济增长成为城市发展的基本政策导向。然而,随着政策议题引起争议、成为公众广泛关注的焦点事件后,尤其是利益相关者结成社群联盟时,地方政府则会采取超然于增长联盟的姿态,转而秉持更为平衡的角色定位。

随着市场化改革的推进,这种双重联盟及博弈行为已经成为中国城市治理的一种常态现象。城市开发商、工商企业、金融机构将经济增长置于优先目标,致力于创造有利于吸引投资的商业环境,吸引更多的流动资本进入本地,从而创造更大的新价值。例如,开发商主张通过激进方式,在短时间内获得对土地和资源的排他性使用权,希望地方政府设置行政审批绿色通道,在政策执行上予以配合,确保新项目尽快落地。随着市场化改革的推进,城市也出现了制约增长联盟及其“任性”行为的社会反制运动。与开发商、工商精英致力于创造新价值的目标导向不同,大多数市民更珍视所拥有土地、资源的使用价值,面对市场主体突破法律和伦理底线的任性行为,出于本能性反应,利益受损者则会产生一种自我保护意识。在焦点事件的触发下,相似境况的利益相关者也会形成社群联盟,通过组织集体行动进行反抗,防范或制约增长联盟行为对自身利益造成伤害。③[美]苏黛瑞:《在中国城市中争取公民权》,王春光等译,杭州:浙江人民出版社,2009年,第312-316页。在新闻媒体报道的群体性事件中,人们可以看到这样的社会抗争情景:针对城市拆迁、邻避设施建设中,一些利益相关者通过组织集体行动来表达共同诉求,要求政府采取措施,防范社群利益遭受损失;针对企业欠薪、环境污染、公共安全隐患等问题,一些利益受损者联合起来进行自我保护。

从力量对比看,增长联盟显然处于优势地位,掌握着重要资源,具有更好的组织性,拥有更大的话语权,对城市政策过程具有更大影响力。20世纪80年代以来,随着党和政府工作转向以经济建设为中心,企业家群体开始崛起,政商联盟成为地方治理的一种行动战略。在“效率优先,兼顾公平”的价值导向下,为了吸引外来投资,城市政府纷纷出台优惠政策,简化行政审批流程,为项目落地开辟绿色通道。一些城市还提出了“亲商”“安商”“富商”“稳商”等口号。为了提升决策理性和有效性,城市政策制定从闭门决策走向精英参与,注重听取企业家和专家意见,各级政府组建了专家咨询委员会,知识精英的话语权扩大。这种增长联盟主导的城市治理取得了显著成就,使得城市拥有了良好的基础设施、快速扩展的新城、有竞争力的制造业、快速增长的财政收入、庞大的中产阶级队伍。同时,也存在公共服务偏向性、公共空间供给不足、商品房价格高企、邻避冲突问题凸显、群体性事件较多等问题。①杨宏山:《转型中的城市治理》,北京:中国人民大学出版社,2017年,第2页。

针对城市治理存在的上述问题,党的十九大报告提出“促进社会公平正义”“增进民生福祉”的价值导向,要求构建“亲清新型政商关系”,贯彻共享发展理念,在发展中补齐民生短板。改进城市治理既要调整价值定位,改进公共政策体系,也要保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权,提升社群联盟及其反制行动在政策议程中的话语权,构建新型冲突解决机制,更好地平衡增长联盟和社群联盟的利益诉求,从而保证全体人民共享发展成果,让普通市民拥有更多获得感。

三、双重联盟博弈下的群体性冲突

近年来,在土地征用、劳资纠纷、房屋拆迁、邻避设施建设等领域的群体性事件大多是社群联盟出于自我保护而组织的集体行动,目的在于免遭某种强制性或不规范力量的支配。

在城市治理中,增长联盟与社群联盟分别具有各自的价值导向和利益关注。增长联盟的成员关注于土地、建筑物等资产的交换价值,致力于通过市场交易、区域开发等商业活动,实现收益最大化,而社群联盟的成员只关注于自身拥有物品的使用价值,他们要求保持现状,不愿意已有的生活空间因城市更新、开发或新的项目建设而发生变化,双方的利益诉求具有差异性。

在双方的沟通中,增长联盟的成员拥有更多的专业性知识,对城市发展具有更长远的认知和预判,他们常运用技术性知识,有意弱化某些项目的实际风险,以争取公众的认可和支持。而社群联盟的成员在专业知识上有所不足,他们基于个体经验对新项目建设进行风险评估,也借助舆论力量进行施压。如果双方在沟通中不能达成共识,而增长联盟试图单方面改变现状时,社群联盟就可能通过动员行动,寻求大规模参与和抗争,从而引发群体性事件。

作为城市治理的权威主体,地方政府既要关注经济增长,也要听取不同社群的利益诉求,对社群偏好做出回应。为此,地方政府既要与增长联盟建立合作关系,也要构建容纳各方参与者的集体论坛,与各类社群保持沟通,在对话中识别多方利益诉求,并通过协商增进利益协调,寻求各方都能接受的方案,从而化解群体性冲突。②何艳玲:《“中国式”邻避冲突:基于事件的冲突》,《开放时代》2009年第12期。

赫伯特·西蒙关于决策中事实与价值的区分,可为城市群体性冲突治理提供一种解决思路。每一项公共决策都涉及“事实”要素和“价值”要素的判断,事实判断存在客观的经验真理,而价值要素的“正确度”只有在人的主观偏好上才有意义。西蒙指出,“民主机构存在的主要理由是它可以作为证实价值判断的程序。由于不存在任何价值判断的‘科学’法或‘专家’法,因此无论具备何种专业技能和知识的专家都没有资格执行价值判断的职能。”③[美]赫伯特· A. 西蒙:《管理行为》,詹正茂译,北京:机械工业出版社,2013年,第56页。

在双重联盟及互动博弈格局下,促进城市善治,既要发挥增长联盟的作用,运用企业家和专家的知识优势,发挥专门知识和技能的作用,提升“事实”要素判断的准确性,也要识别公众偏好,倾听社群声音。对于“价值”要素的判断,从逻辑上讲,企业家和专家并不具有资格代替公众进行判断。问题在于,增长联盟总是倾向于把价值问题转化为技术问题,这难免会受到社群联盟的质疑和不满。

中国城市治理面临的最大挑战,就是如何构建有效的互动和对话平台,提升双重回应性,增进利益协调。城市治理不能仅仅立足于化解各类群体性事件,也要构建更具包容性的集体论坛,既要发挥增长联盟的作用,提升决策理性,将城市发展的“蛋糕”做大,也要听取各个社群的利益诉求,提升回应性,保证各个社群都能共享发展成果。

四、城市群体性冲突的解决机制

(一)增长联盟主导型解决机制

这种解决机制受增长联盟主导,双重联盟博弈的结果是社群联盟的自我保护性目标诉求屈从于增长联盟的目标诉求。增长联盟主导型解决机制以发展优先、效率优先为价值导向,地方政府基于经济绩效考虑,倾向为增长联盟提供政策支持,甚至建立战略合作关系,形成政企联盟、政商联盟格局,地方政府提供特惠政策,增长联盟以项目投资、加快建设、投产见效、税收贡献等作为回报。当遇到个体或小规模的社会抗争时,增长联盟凭借自身的资源优势、话语权力或网络关系,通过不规范手段进行运作,甚至诉诸强制或暴力,促使社群联盟做出妥协,后者的目标诉求容易遭到无视或忽略。

在城市拆迁过程中,开发商出于经济收益考虑,总是希望在最短时间内占有土地,要求尽快完成拆迁任务,并尽可能压缩补偿金额。涉及的搬迁户的利益诉求则相反,他们希望缓期搬迁,提高补偿金额,如果双方达不成补偿协议,居民则会采取行动阻止拆迁。地方政府出于城市发展和政绩考虑,在政策执行中会直接或间接地对增长联盟给予支持。在增长联盟主导下,相关社群的正当利益诉求得不到有效回应,就会导致情绪被动、精神焦虑。随着情绪持续紧张,在缺乏有效沟通渠道的情况下,容易出现过激行为,甚至引发群体性冲突。①孙琳琳、诸大建:《城市邻避事件的状态、原因、对策及深化研究的方向》,《公共管理与政策评论》2014年第2期。增长联盟主导型冲突解决机制也容易对公共部门的公信力造成不利影响。随着自身形象受损,在自上而下的政治问责压力下,地方政府也会改变治理的价值导向,转而对社群联盟的利益诉求给予更积极回应。

(二)社群联盟主导型解决机制

这种解决机制将普通社会成员的利益诉求置于优先地位,其适用情境是相关社群被大规模动员起来,社群联盟规模庞大在双方博弈中占据主导地位。增长联盟主要通过接触、游说、交易等方式影响政治精英,争取对自身有利的政策制定。受到强势群体行为损害的社会群体,由于缺少平等的话语权,他们更多地通过网络平台、街头行动来表达利益诉求,甚至通过群体性抗争对地方政府施压,试图影响政策制定。随着社群联盟的规模不断扩大,在可能引发群体性事件的情况下,地方政府出于维护社会稳定考虑,也会转变城市治理的目标定位,转而对社群联盟的利益诉求给予优先考量。社群联盟主导性争端解决机制有利于避免冲突升级,提升治理公信力,也容易导致新项目陷入停滞状态。

以广州市番禺区垃圾焚烧发电厂项目选址引发的群体性事件处置为例。垃圾焚烧发电厂属于较为典型的邻避设施,投资企业为获得财政补贴和经营收益,极力游说政府加快推进项目规划,推动项目尽早落地。邻避设施选址的周边居民担心自身利益受损,他们自发组织起来,利用互联网平台表达反对意见,并动员社会参与,争取外部舆论支持,提高公众关注度。地方政府作为双重联盟之间的利益协调者,在事件之初,试图运用专家的技术知识来说服当地居民,但随着越来越多的居民参与进来,群体性事件不断升级,区政府开始调整公共治理的价值定位,注重倾听并接受居民诉求,宣布停止原项目实施。

(三)联盟间互动型解决机制

这种解决机制兼顾增长联盟与本地社群的利益诉求,地方政府既与增长联盟合作,也会倾听社群声音,寻求各方都能接受的互惠性方案。构建联盟间互动型冲突解决机制,需要推进民主治理的制度建设,促使地方政府从发展导向、增长为本走向权利导向、服务为本。在此过程中,城市治理既要赋予双方相对平等的话语权,也要运用政治权威,通过协调、引导和说服等手段,促使各方倾听对方的目标诉求和利益偏好,进而协调自身立场,实现共享发展成果。这种平等协商和权威整合,可提升公共治理的公信力。

京沈高铁项目线路规划引发的群体性事件及最终解决,属于典型的联盟间互动型解决机制。在项目规划之初,项目设计方和建设方结成联盟,积极推进项目规划,并运用专业化知识,试图说服沿线居民。沿线小区居民出于自身利益考虑,通过网络等途径组成社群联盟,要求高铁项目调整线路规划,或给予更高标准的利益补偿。政府部门多次召开座谈会,将利益相关者纳入协商过程,听取沿线社群的意见和利益诉求,将其吸纳到新方案之中。最终,该项目推进通过互动协商、方案优化、完善补偿等措施,达成了增长联盟、社群联盟都可接受的规划方案。

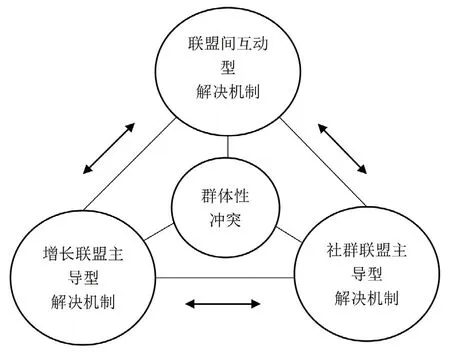

图1 群体性冲突三种解决机制及转化

(四)不同解决机制之间的转化

对于同一类群体性事件,在事件发展的不同阶段,面对不同情势,地方政府应对冲突的解决机制也有差异。当冲突范围较小、社会影响不大时,地方政府在政策议程中通常会偏向于增长联盟;当社群力量被动员起来,群体性事件的参与者规模持续扩大,地方政府基于执政公信力考虑,则会对社群联盟的利益诉求给予更多考量,政策制定和执行会偏向于后者,从而导致冲突解决模式出现转化,如图1。

五、结论

本文在文献梳理基础上,提出城市治理的一种整合性框架,剖析了城市治理中的双重联盟格局:一方是致力于经济发展、创造价值的精英群体,他们更关心如何将“蛋糕”做大,另一方是致力于自我保护的社群力量,他们更关注于所拥有资源的使用价值。双方既有共同利益,也存在利益冲突。两者分别通过联盟行动,在更大范围内动员社会资源,力求提升自身影响力。

从力量对比看,增长联盟占据优势地位,控制着关键资源,具有更大话语权,拥有更多的渠道和手段来影响政策制定。社群联盟具有分散性、多样性,尽管数量很多,但各自的利益诉求并不一致。社群力量也会组织集体行动,依靠群体性力量进行反向制约。在焦点事件的触发下,随着越来越多的利益相关者加入社群联盟,表达反对意见,可对增长联盟构成反制作用。近年来,群体性冲突屡见报道,已经成为城市治理面临的一项挑战。

地方政府出于经济增长、财政收入和政绩考虑,在政策议程中通常会偏向于增长联盟,优先考虑经济发展、税收增加及相关诉求。然而,随着增长导向的项目开发引起广泛争议,利益受损者自行组织起来,通过群体性活动表达反对意见,地方政府则会调整治理导向,转而对社群联盟的利益诉求给予优先关注。城市群体性冲突的解决机制可分为增长联盟主导型、社群联盟主导型、联盟间互动解决型三种类型。对于同一类事件,在不同情境下,地方政府采取的冲突解决机制具有差异性。推进城市善治,既要发挥增长联盟的作用,也要构建联盟间对话机制,倾听多方意见和声音,整合多方利益诉求,促进城市包容性发展。