基于相对估值法的行业股票价值分析

2018-05-14姚艺珊

姚艺珊

本文主要研究行业不同估值方法是否与市场走势有关系,多种估值方法比较得出那种方法更有效、更接近市场走势。估值结果表明,基于行业视角的市净率估值法对企业价值进行评估时所得到的理论价值能够有效的趋近其市场价值,从而有力地证明了市净率估值法在企业价值评估上具有适用性和可操作性。

估值方法 企业价值评估 适用性

引言

随着我国社会主义市场经济体系的不断完善以及资本市场的快速发展,我国上市公司的数量不断增加,机构投资者以及散户股民队伍也不断壮大,因此,对投资者而言,树立价值投资理念,更为准确地估计上市公司价值显得尤为重要。而估值评估的方法多种多样,如何选择更适合该行业的估值方法十分重要。本文以2012-2016年间在沪深A股上市的9个行业龙头股5年的财务数据为研究样本,分别将不同方法得出的公司价值与基准日价值相对比,判断是否与实证研究得出相同的结果。

理论基础

(1) PE估值法(市盈率)

市盈率是指股票市价与每股收益的比率。基本估计公式为:

P=PExEPS

其中:P为股票市场价格,PE为可比公司的市盈率,EPS为被估计公司的每股收益。

PE估值法的优点在于:直接反应了股票价铬与公司盈利情况的关系,反映了股票的本质,而且市盈率的计算也十分方便简洁,使用范围较广。

(2) PB估值法(市净率)

市净率是指股票市价与普通股股东每股净资产的比率。基本估计公式为:

P=PBxBP

其中:P为股累市场价格,PB为可比公司的市净率,BP为被估计公司的每股净资产。

PB估值法的优点在于:首先相较于PE估值法,PB估值法计算中每股净资产是一个累积量,通常情况下是正值,不会像每股收益出现负数的情况,所以当市盈率为负不能使用时市净率还可以使用。

对公司进行估值方法的准确性检验的实证分析

(1)运用PE估值法进行估值

市盈率的定义为:每股价格/每股收益,PE=P/EPS。公司的股票价格一参考市盈率×每股收益。选择可比公司时,可使用自身公司的历史数据,能更好地反映公司的各个基本面情况。使用2012-2016年12月31日的企业每年末的历史市盈率,计算历史平均市盈率,使用2016年12月31日各企业每股收益。

(2)运用PB估值法进行估值

公司的股票价格=参考市净率×每股净资产。使用历史市净率计算平均市净率,最后与每股净值相乘得到预测的公司价值。公司的净资产随着经济周期的不同时期.变化不大。因此对于公司的每股净资产不做数据处理。需要做的是作为参考系的市净率,通过历史数据进行分析和平均化,剔除周期性的影响,得出更适合的市净率。使用2012 - 2016年企业每年末的历史市净率,计算历史平均市净率,使用2016年12月31日各企业每股净资产。

(3)估值结果与市场价偏离度比较

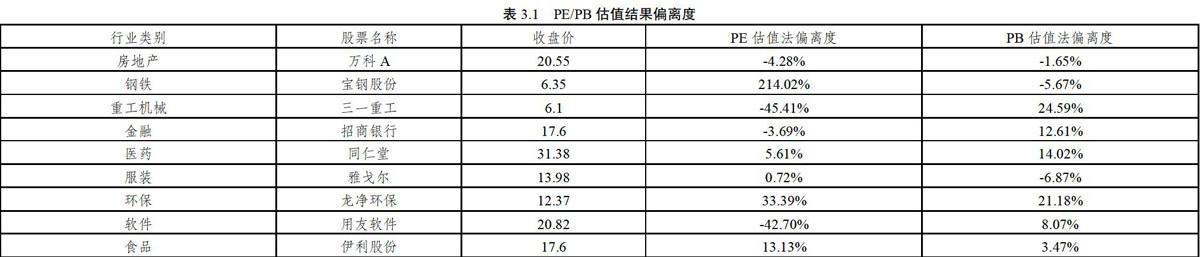

通过以上2种估值方法得到了股票价值,通过将估计得出的股票价值与各企业2016年末收盘价进行对比来检验不同估值方法的偏离程度,即(估值价格一市场价格)/市场价格的大小作为偏离程度进行检验,得到表3.1的结果:

通过上表我们可以看出,采用PE/PB估值法对9个行业龙头股进行进行企业价值评估,通过对比评估结果和公司实际的股价,可以发现不同估计方法得出的估计值都与真实值有着一定的差距。房地产行业、金融行业、医药行业、服装行业和环保行业两种估值方法的估值结果较为相近且较接近市场价格,钢铁行业、重工机械行业、软件行业用PE估值法的偏离度较大,而用PB估值法较接近市场价格。可以看出对比9家公司的2种估计方法,每家公司2种估计方法中PB估值法的估计结果与市价最为接近。市净率估值法的结果要略优于市盈率估值法。

结语

本文选取9家公司,分别用市盈率估值法和市净率估值法对企业进行估值,结果发现,用市净率估值法更靠近企业的股价,认为市净率估值法比市盈率估值法更适用于对国内上市企业价值的评估,并且在企业价值评估上具有适用性和可操作性。分行业来看,PE/PB估值法的估值效果有差異。金融行业、医药行业、服装行业用PE估值法的估值效果比用PB估值法的估值效果更好,房地产行业、钢铁行业、重工机械行业、环保行业、软件行业、食品行业用PB估值法的估值误差比用PE估值法的估值误差更小。两种估值方法得出的钢铁铁行业、重工机械行业、软件行业的评估结果差异较大。其他行业得出的评估结果差异不大,估值结果并没有因为行业的不同而产生明显的区别。

综上所述,根据2种估值方法估计结果的分析用市盈率法估值更为适用于我国目前行业的上市公司的股票估值。但由于市场的不确定因素过多,根据本文结果,建议在进行行业上市公司估值时,采用相对估值法,以市净率法为主,参考其他估值方法综合地对股票进行评估,以便提高估值的准确度。

[1]王波.公司股票估值方法研究——以三一重工为例[D].硕士学位论文,山东大学,2007

[2]张莎莎.沪深上市公司估值指标体系设计与估值模型研究[D].硕士学位论文,西安理工大学,2009