拓跋氏前期庙制中的神灵崇拜与国家礼制

——兼论孝文庙制的历史定位

2018-05-09张帅

张 帅

(山西大学 历史文化学院,山西 太原 030006)

拓跋氏前期庙制的材料大多集于《魏书·礼志》,中有旧俗,有新制,还有与汉制相仿的内容,显得杂乱而不成系统。囿于史料的匮乏,在本来相关研究就比较少的情况下,又因杂乱而颇生歧义与偏见,迄无较为准确的认识。

学者们或采否定的态度,如刘慧琴先生以为:“北魏就宗庙的祭祀活动,以孝文帝为界,前后有一个明显的变化,在此之前,宗庙的祭祀活动多与北方民族所固有的宗教信仰、政治生活习惯有关。其中最具有特色的,是对已故皇后,甚至公主别立宗庙祭祀,这不但不合儒家礼教,在整个封建朝代中也可说绝无仅有。”[1]此说颇为众所采纳*如王柏中等学者便认为:“不难看出,北魏前期的宗庙设置上是相当混乱的。既有道武帝定都平城之初,依照‘左祖右社’的礼制格局设置的‘都宫别殿’宗庙;又有为了飨亲尽孝方便,而在宫中设置的亲庙;还有为了昭示孝意、彰显祖宗,设于他处的女祖庙、别庙。”王柏中,史颖,董春龙:《北魏国家宗庙祭祀制度考述》,殷宪主编:《北朝史研究——中国魏晋南北朝史国际学术研讨会论文集》,商务印书馆2005年,第306页。,“明显的变化”确乎其然,但不可判而两分,多有旧制也是实情,但并非全无章法。至于为故皇后、公主别立庙等内容,却非鲜卑旧俗,汉代亦多其事。在事实否定以外,又有学者对此前期相关文献的记载表示出不信任的态度:“在北朝,最先采用真正的中国式的祭祀(与南朝不同)的是北魏,在记述其过程的重要史料《魏书·礼仪志》中,经著作者魏收之手作了相当多的文饰,有的地方连拓跋族固有的祭祀也作了中国式的记述。……本稿将从积极地采用中国的祭祀的孝文帝时代开始叙述。”[2]341所谓“固有祭祀”和“中国式记述”,指魏收或以后世礼家的笔法去书写鲜卑旧制,故而不可便看作实情。此说虽后经作者本人加以修正,但偏见仍存,时有和者。

因这种种歧见,拓跋氏前期庙制的意义惯被低估或忽略,甚而用以为孝文改制张本。楼劲先生近作《北魏开国史探》中对道武帝天兴庙制的重新评估,即是有警于此。他采用“君统-宗统”的分析框架,旨在说明道武帝试图从庙制上来确定正统,“宗脉”是论述的中心。[3]201-257在清理庙制系统和重定历史地位上,本文与楼先生的见解或合或异,盼能收商榷之效。

一 拓跋氏在孝文帝之前的祖先庙制

北魏孝文帝太和十五年(491)十月,太庙成,十一月,“迁七庙神主于新庙”[4]卷7:168,这是孝文帝在魏、晋礼制指导下对国家宗庙制度做出的又一次改革。*孝文以汉制制礼,所谓:“高祖稽古,率由旧则,斟酌前王,择其令典,朝章国范,焕乎复振。”见《魏书》卷108《礼志》,第2733页。在此之前的传说时代,拓跋氏已有祖先祭祀,承担着基于神灵崇拜心理的祈福功能。什翼犍仿汉制建立代国,作为“礼”的宗庙方有了启动的机制。

《魏书·礼志》:“魏先之居幽都也,凿石为祖宗之庙于乌洛侯国西北。自后南迁,其地隔远。真君中,乌洛侯国遣使朝献,云石庙如故,民常祈请,有神验焉。”*另据《魏书》卷100《乌洛侯传》:“乌洛侯国,在地豆于之北,去代都四千五百余里。……世祖真君四年来朝,称其国西北有国家先帝旧墟,石室南北九十步,东西四十步,高七十尺,室有神灵,民多祈请。世祖遣中书侍郎李敞告祭焉,刊祝文于室之壁而还。”第2224页。拓跋氏早先曾游牧于黑龙江、嫩江流域,在今内蒙古自治区鄂伦春自治旗阿里河镇北约十公里处,大兴安岭北段顶峰的东端有一处天然洞穴,考古工作者于1980年在洞内发现北魏太平真君四年(443)所刻祝祷铭文,证明此嘎仙洞正是史籍中所记载的拓跋氏祖先祠庙。其实“祖宗之庙”、“石庙”、“旧庙”是后世史家笔法,在当时,这间石室不光有祭祀功能,还是拓跋先民生活居住的场所。*米平文:《鲜卑石室的发现与初步研究》:“嘎仙洞在一道高达百米,巍然陡立的花岗岩峭壁上,高平地25米(原图略)。……嘎仙洞这样的天然山洞,是原始人类居住的好地方。这一带严冬季节气温降到摄氏零下四十度以下,而嘎仙洞内不过零下十七八度,适于原始人类过冬居住。后来到拓跋焘的时代把此洞称为‘祖宗之庙’,实际上不过是其先民长期居住的山洞罢了。”《文物》,1981年第2期,第1-7页。嘎仙洞石室的发现在考古学界和历史学界都有重要的意义,很多悬而未决的问题得到解决,对于拓跋氏早期祭祀的认识也因此得以加深。如前文所提到的,因为《魏书》在笔法上的不够严谨,如称石室为“祖宗之庙”之类,学者在研究北魏前期庙制时不得不采取怀疑的态度,但考古遗迹的发现使得《魏书》的可信度又增加了几分,至少可以证明在孝文帝以前已经有了依汉制而进行的宗庙仪式。*金子修一在《日本战后对汉唐皇帝制度的研究》一文中说道,“笔者曾经怀疑《魏书》关于孝文帝之前北魏郊庙制度的记载,经过了编者魏收的润色。”后通过嘎仙洞铭文的对读,证实了《魏书·礼志》所载祝文真实可靠,“据此可知,北魏从孝文帝以前就已正确使用‘天子臣某’告天了。看来,对《魏书·礼仪志》有关孝文帝以前的记载,不能简单地加以怀疑。”《中国史研究动态》,1998年第1期,第17页。

拓跋氏在代国时期的祖庙很少见诸史料和实物,也很少被论者提及,但什翼犍既仿汉制建国,制度方面行皇帝制,又立百官、建宫室,礼仪上自当有一定程度的汉化,在祖先祭祀上部分地行宗庙制度也属题中之意,只是无法确知其程度如何。道武帝拓跋珪生时,什翼犍大悦,“群臣称庆,大赦,告于祖宗。”[4]卷2:19按礼,“大事则告祖祢,小事则特告祢,”王嗣出生正是国之大事,什翼犍是以行告庙礼,虽不知所告是几庙,具体礼仪亦不可考,但大致可以肯定是宗庙礼制的一部分*告庙礼秦、汉不常行,魏、晋以后才逐渐恢复,《晋书》卷19《礼上》:“礼,大事则告祖祢,小事则特告祢,秦汉久废。……自是迄晋相承,告郊之后仍以告庙,至江左其礼废。至成帝咸和三年,苏峻覆乱京都,温峤等立行庙于白石,复行其典。”中华书局1974年,第971页。元帝太兴三年(320),追尊虞氏为皇后,改葬建平陵,神主祔于太庙,原先的陵庙当在此时。第609页。代国正处于魏晋礼制复兴的历史阶段,这是得以行宗庙制度的文化环境。与此类似的告庙之事,如西晋太康四年(283)北海王司马寔出继广汉王司马广德后,告太庙。南宋孝武帝孝建三年(456),皇子刘子绥出继安隆王刘睿,礼官的争论在于告祢还是告太庙,抛却不论,足见大事告庙之礼在魏晋南北朝已广泛施行,可为什翼犍行告庙礼佐证。,因而可以推定,盛乐时期是有宗庙的,与部落联盟时期的祖先祠庙有本质不同。

拓跋氏宗庙建设得到进一步发展是在道武帝拓跋珪称帝迁都以后。天兴元年(398)七月,“迁都平城,始营宫室,建宗庙,立社稷。”[4]卷2:33平城时代的宗庙建制颇为复杂,先是在三年(400)建成了平文(拓跋郁律)、昭成(拓跋什翼犍)、献明(拓跋寔)三庙,此后又于宫中立神元(拓跋力微)、思帝(拓跋弗)、平文、昭成、献明五庙,又在云中、盛乐祭祀神元以下七帝。平文、昭成、献明是道武帝父、祖、高祖三代,再上溯一代为思帝拓跋弗,文帝拓跋沙漠汗,再往上便是神元帝拓跋力微。则平城之初的宗庙世系,便是道武的三代或者五代直系先祖,至于云中、盛乐所祀七帝,除以上庙主以外,或许还包含道武帝本人。*关于云中、盛乐所祀七帝尚难确认,有的认为是神元、文帝、章帝、平帝、昭帝、桓帝、穆帝,见王柏中等:《北魏国家宗庙祭祀制度考述》,第306页;也有学者认为神元以下不止七帝,“由于目前史书中并无此时所立七庙庙主明确记载,上述观点尚有待考证。”见郭善兵:《中国古代帝王宗庙礼制研究》,人民出版社2007年,第315页。此七庙主,根据拓跋族世系从神元以下取最近七人显然不够谨慎,道武帝立庙时已然确立起了父子相继的宗法原则,因而最大的可能就是以己身预先入庙,这在孝文帝时也有尝试,曹魏明帝时也实践过,是一种可能的宗庙礼制,然而兹无明证,阙略代考。虽说庙制烦复,但已然形成了一定的礼制秩序,祭祀的对象限制在道武一脉的直系先祖,这是汉制宗法的基本原则。其次祭祀等级鲜明,规格最高的是太庙,主祭的是宗正兼太尉,一岁中至、分、腊五祭,祭以太牢。其次是五帝庙,正月、冬至、腊日、九月凡四祭,以牛、马献,虽道武亲祭,但其性质实则属于家祭。再低一等级的是七庙祭祀,所祭为诸远祖,祀官主之,正、冬、腊三祭,以马、牛献。

在道武帝以后,拓跋氏的宗庙制度持续更新,这种更新嬗变基本上是在此前的基础上不断叠加。明元帝永兴四年(412)于宫中增道武庙,也是一岁四献,用马、牛、羊三牲。云中、盛乐、金陵皆立道武庙*《魏书·礼志》记为太庙,误。第2737页。,四时祭祀,祀官主祭。原先太庙是三所,太武帝破梁州、黄龙以后增加为五庙:“(于宫城)南门外立二土门,内立庙,开四门,各随方色,凡五庙,一世一间,瓦屋。”[5]卷57:985这五庙无疑是增加了道武庙和明元帝拓跋嗣庙。

明元帝在位时期的庙制出现了超出以上三种之外的新形式,或在山前立庙,此庙也设立于永兴四年,位置在距白登山七里处,神瑞元年(414),又改立昭成、献明、道武三庙,世号“白登庙”,因在平城以东,又称“东庙”。*《魏书·礼志》载明元帝先于白登山立道武庙,又在山西立三庙,语焉不详,因而引起了后世史家的争议。《资治通鉴》元熙元年“魏主有事于东庙”条,胡三省注引杜佑的说法:“明元永兴四年,立太祖道武庙于白登山,岁一祭,无常月;又于白登西太祖旧游之处立昭成、献明、太祖庙,常以九月、十月之交亲祀焉。则东庙者,白登山庙也;以山西又有庙,故以此为东庙。”卷118《晋纪四十·安皇帝》,第3727-3728页。径将白登山庙视为东西两处,上引王柏中等学者论文与此同,第306页。胡三省本人较为保守,在此条下只说道:“古制,左祖,右社。魏建宗庙于平城宫之东,因曰东庙。”也就是说,东庙便是平城内宗庙,但他本人又在元嘉二十九年“余夜祭东庙”的注中说:“白登在平城东,故曰东庙。”卷126《宋纪八·太祖文皇帝下之上》,第3980页。两说抵牾,语义含混,或者在他看来,东庙只是个代称,可以指城内宗庙,也可指白登庙。其实关于此白登庙,《魏书》虽然叫法不一,实则都是一处。明元帝泰常四年(419)尝荐熟于白登庙,太庙博士许钟上言:“近尝于太祖庙,有车骑声”云云,则白登庙又径称太祖庙。太和十六年(492)白登庙改制诏中说道:“白登庙者,有为而兴,昭穆不次。故太祖有三层之宇,以降无方丈之室。”则白登庙便不是单独的道武庙,而是父祖庙。白登庙改制诏中还说道:“白登之高,未若九室之美;帏次之华,未如清庙之盛。将欲废彼东山之祀,成此二享之敬。”[4]卷108:2750-2751则官方也径称白登庙为东庙。综上,明元帝于神瑞四年在白登山西所立庙,正是魏史中所见“东庙”。其实《魏书》中并未提到白登山的道武庙是在山东,杜佑的说法有附会之嫌,最有可能的,后来的三庙是在原先道武庙的基础上增修,故而道武庙宏伟,昭成、献明亦有庙室,其他庙主便“无方丈之室”。原先的道武庙一岁一祭,无常月,献用太牢。后来的三庙祭祀在每年的九月、十月之间,用马、牛、羊,皇帝皆亲祭。还有就是郡国坛所,立于道武巡幸所住行宫,祭祀规格与白登山道武庙相同,牲用太牢,一岁一祭,由牧守代祀。又为其姊华阴公主立庙,在道武庙垣后,每年祭毕受荐。太武帝生母密皇后杜氏为魏郡邺县人,神麚二年(429)为其在所生之地立庙,刺史以四时荐祀。在孝文帝改革庙制以前,此种类型的祠庙一直在持续叠加,如东山白登庙增加了太宗以下神主,只是皆无殿宇。除白登庙以外,又于崞山、鸡鸣山各立庙*崞山约在平城东南80公里处,今山西省大同市浑源县西留乡宝峰寨村以西,鸡鸣山约在平城西北160公里处,在今河北省张家口市下花园区以西。,虽详情不可知,但可以肯定的是祖宗庙的一种。长安又有文明冯太后父冯朗庙,雍州刺史以四时致荐。凡此,皆是北魏庙制不同于经典礼制之处,也是孝文帝日后改革的对象。以上祠庙形式确实繁复,观察者目其为混乱无章法,并进一步得出拓跋氏早期文化不成熟,在庙制上与民族祖先崇拜羼杂难分的结论,就显得颇为自然。但是当我们将这些祠庙类型做进一步细致划分,就会发现它们并非完全无文化上的安排,便是那些看似是源自鲜卑旧俗的庙制类型,也能在汉族传统中找到原型,以下试做进一步探讨。

二 神灵崇拜与国家礼制——拓跋氏前期庙制中的两套系统

拓跋氏在孝文帝之前有传说时代、部落联盟时代、代国时代、北魏帝国时代几个阶段,核心居住区大致从大兴安岭渐转移到漠北、盛乐,又定都平城。在大多数历史阶段,拓跋氏都有相应的,符合其文化水平的祖先祭祀形式。概括地说,拓跋氏在建立起汉族式的宗庙制度之前,一直处于本民族祭祖传统和汉文化宗庙礼制的过渡阶段,这是学界的一般认识。但是其间又有不同,我们姑且称之为积极理解和消极理解。有的学者在观察拓跋氏早期庙制时持消极的态度,对民族传统和政权主导者在汉文化的汲取程度做出了不同的估计,甚至对文献记录提出苛刻的怀疑,从而过度压低了孝文帝之前执政者在庙制上做出的汉化努力。*日本学者金子修一在这方面的论述具有代表性,上引《关于魏晋到隋唐的郊祀、宗庙制度》一文便从质疑《魏书·礼仪志》的叙述进而搁置对拓跋氏早期庙制的讨论,虽然这是一种谨慎的做法,但其影响是过分低估了孝文帝以前在庙制上的汉化水平,从而也难以对孝文帝改制产生客观的理解。金子在此后观点的转变同样具有代表性,见上引《日本战后对汉唐皇帝制度的研究》一文。国内学者在此问题上的看法与之类似,大多持一种高估了民族旧传统的消极式理解。但是如果将此时期庙制进一步的归类分析,所得出的认识可能更为客观。

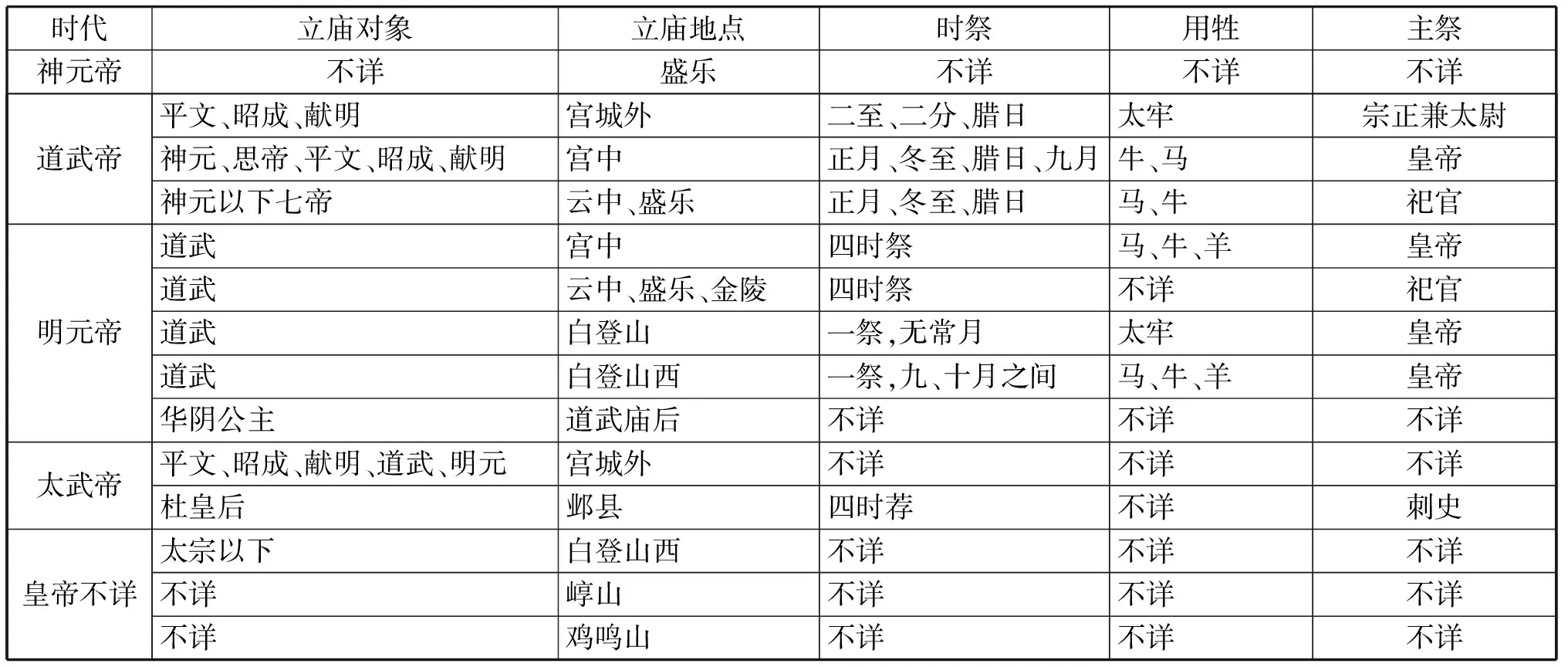

上节对拓跋氏早期的祖先庙制已经大致叙述,以下再做整理以期得到更为清楚地展示:

表1 拓跋氏前期庙制表

在表1中,谨慎起见,史料无征处皆标以“不详”,不过有些部分是可以根据类似情况做合理推论的。例如明元帝时所立道武云中、金陵、盛乐庙,祭祀所用牲当与宫中庙和白登庙相同,为马、牛、羊三牲。华阴公主庙必不在云中、白登等所,则只能是宫中道武庙后,四时荐以时鲜。太武帝时所立宫门外五庙,祭时、用牲和主祭人当与道武时三庙同。杜皇后庙四时荐品当是时鲜。白登庙庙主在太武到孝文之间一直有增加,其祭时、用牲和主祭人当是延续旧制。

拓跋氏在魏、晋时期才与中原文化正式接触,并逐渐脱离部落组织形成民族国家。不可避免的,其本民族故有的宗教、习俗、观念等会保持较为持久的惯性,甚至与王朝历史相始终。拓跋氏早期的祖先崇拜与世界其他民族的早期形态类似,源自对神灵的畏惧和景仰,并希望从祈祷中得到赐福,其中可能有一定的仪式,也可能有一定的祖灵谱系,但是对此不应估计过高。嘎仙洞拓跋氏祖先遗址被发现后,后人根据文化习惯,或称其为祖庙,或称其为宗庙,这样的认识是需要商榷的。*如《魏书》对此旧墟有祖庙、石庙等称,已见前述,也有学者将其归入北魏宗庙,如上引《中国古代帝王宗庙礼制研究》:“鲜卑族拓跋氏原居住于今内蒙古自治区鄂伦春自治旗大兴安岭北部一带。当时已经建有用于祭祀祖先的宗庙。”第313页。中国古代宗庙制度起自商代,在商晚期得以成熟,格局上如左庙右社、前庙后寝,宗法上如父子相继、重视近亲,礼仪上如告庙、共祭等,这些后世宗庙制度上的内容在此时确已出现。*参见陈梦家:《殷墟卜辞综述》,中华书局1988年,第401-483页;朱凤瀚:《殷墟卜辞所见商王室宗庙制度》,《历史研究》,1990年第6期,第3-19页。从史料记载来推测,嘎仙洞遗址的可能年代大概在公元前一千七、八百年,与华夏族夏、商之际相近。[6]但是很难说当时穴居于此处的拓跋氏先民就已经有了宗庙建筑和宗法原则。在嘎仙洞祭祖铭文中或以子孙功绩相告,如“王业之兴,起自皇祖,绵绵瓜瓞,时惟多祜”,这是汉族宗庙礼中告庙的仪式,或者乞求祖先神灵的眷顾,如“归以谢施,推以配天,子子孙孙,福禄用延”,[7]361这是内含于民族文化中的祖灵信仰。如果以北魏皇帝在此行过告庙礼来说,在官方的意识中可能是将其作为祖庙来看待的,但史料所见也仅此一次,它在当时官方宗庙系统,在北魏宗庙制度史上的意义也仅止于此。严格说来,并非所有祖先祠庙都可称之为宗庙,只有以礼学为指导,以宗法为原则,有秩序功能并且有权力象征的祠庙组建筑才可称之为宗庙,它是祖先祭祀传统和国家礼制相结合的产物,嘎仙洞拓跋氏石室并不具有这样的特征。

在国家化的进程中,拓跋氏最早有宗庙大概是在神元帝盛乐时期,此后随着军事力量的强盛和文化上的成熟,宗庙礼制也越来越成规模。仅道武、明元、太武三代,就在宫中、平城、旧都、白登山等处分别建立宗庙,此外还为道武于郡国立坛,还有公主庙、外戚庙等等,从而形成一套颇为复杂的祖先祭祀体系。这套系统远超出汉族经典礼制的范畴,因而被视为混乱无章。但是进一步观察会发现,这套祭祀系统虽然繁复,但并非完全没有规则,它囊括了神灵崇拜和国家礼制两个方面,其间有着非常明显的界限,互不相混。在神灵崇拜一面,也与汉族旧有信仰趋于一致。

自道武帝以来北魏前期的宗庙系统,大致可分为太庙、宫庙、旧都庙、山陵庙四种。道武帝所立太庙位于宫城南门外,以左、右格局对应地又有太社、太稷、帝社。按礼,天子当立七庙,但此时庙主只有平文、昭成、献明三位,确与礼制不相符。相较于同时期汉族中原王朝,此时正处于礼制国家化的进展阶段,虽然所行宗庙礼制也不完全贴合经典,但未有天子三庙之例。*《隋书》卷7《礼仪二》:“晋江左以后,乃至宋、齐,相承始受命之主,皆立六庙,虚太祖之位。”中华书局1973年,第130页。太武帝时期增加了道武、明元二帝,为五庙,也只是达到了中原诸侯的庙制水准。此外,按礼,太庙祭祀主祭者为皇帝本人,北魏却到了太和年间冯太后主政才有了皇帝亲祭的行为。道武帝宫中所立庙有宫庙的性质,奇怪的是在建立之初,神主世系就要多于太庙,起初是神元、思帝、平文、昭成、献明,后来又增加了道武、明元,形成七庙,始终要高于太庙。且宫庙祭祀时,皇帝皆亲祭,这又是在规格上超出太庙的地方。在太庙之外又于宫中立庙,这样的制度不见于其他王朝。考虑到北魏脱胎于原先的代国,而作为诸侯可立五庙,即四亲庙和始祖庙,在北魏的宫庙世系中,思帝、平文、昭成、献明为四亲,神元为始祖,王以四时亲祭,凡此皆与中原诸侯庙制符契相合。所以有理由相信,北魏早期的宫内宫庙,便来自于代国时期的诸侯庙。

道武帝时期的太庙、宫庙、旧都庙恰成三、五、七的次序,形成这样的排列很难说是完全出于偶然*以往论者将拓跋氏早期的这种庙制理解为文化上的不成熟,以为:“北魏道武帝时,皇帝宗庙庙数并不确定,陆续立有三庙、五庙、七庙。庙数的陆续增加,表明北魏皇室对祖先在国家神灵体系中地位和影响的认识逐渐深化,逐渐与汉族政权有关礼仪接轨。”郭善兵:《中国古代帝王宗庙礼制研究》,第315页。,道武时的庙制并非是三、五、七的叠加,而是不同的系统,且有不同的制度上的源头。但现有资料还不足以给出充分的说明。已知的是,宫内五庙来自于代国诸侯庙,那么三、七是否便是在此基础上按数理推导所得?当然也有这种可能,不过还是有一些材料可以为此做出直接解读。以七为数实际上是鲜卑拓跋氏在神灵崇拜中故有的传统,如道武帝天赐二年(405)于西郊行祭天礼:“为方坛一,置木主七于上……选帝之十族子弟七人执酒,在巫南,西面北上……执酒七人西向,以酒洒天神主,复拜,如此者七。”又高祖延兴四年(474)六月,“显祖以西郊旧事,岁增木主七,易世则更兆,其事无益于神明。初革前仪,定置主七,立碑于郊所。”[4]卷108:2740至于太庙三庙,确实不见诸礼经,但是汉代以来的纬书中却有相关的内容,一直到北魏末年都在被礼家所取法。肃宗神龟元年(518),灵太后父太上秦公胡国珍薨,议庙制,太学博士卢观引《礼纬》:“夏四庙,至子孙五;殷五庙,至子孙六;周六庙,至子孙七。”[4]卷108:2769道武帝会不会采诸类似的理论以立三庙,可能性还是很大的。在庙制上形成的三、五、七的次序,很容易使人产生这样的认识,即在礼制等级上,旧都庙要高于宫庙,宫庙又要高于太庙。但是进一步深入庙制内部又会发现有意思的现象,即在祭时和用牲上恰恰呈现出相反的排序,太庙要高于宫庙,宫庙又高于旧都庙。也就是说,在北魏早期的庙制中,不能以庙数或神主的多少来衡量其在礼制秩序中的地位。这种现象在中国古代庙制中非常特殊,最为可能的主导因素就是其本民族故有信仰。观此庙制,在三、五、七的阶次上,恰好坐落着国家、种族和神灵,如果从精神层面来讲,神灵自然要高于种族,种族又要高于国家,但是从现实生活、实际政治的层面来讲,次序便正好相反。也就是说,在看似同一套庙制体系中,实际上有两个不同的层面,即祖灵信仰和国家礼制,在传统的滋生于汉文化的王朝中,礼俗可以实现较好的结合,但是脱胎于异族文化的北魏王朝不大可能很快达到这样的程度,能做到兼重礼俗已然需要很大的决心和努力。这种礼俗并重的态度,表现出来便是我们看到的北魏前期的特殊庙制。

北魏前期庙制中还有一种特殊的山陵庙,即明元帝为其父道武帝所立白登庙,这也是论北魏庙制者争论颇多之处。关于白登庙的庙制内容,前一节已有叙述,此处不再重复,只讨论白登庙设立的文化或者历史的原因。关于这一点,文献中有两种说法,其一是唐代史家杜佑的观点,以为建白登庙是因为这里是道武生前常游之处,另外一种说法较为含混,出自孝文帝太和十六年(492)白登庙改制诏,其中提到:“白登庙者,有为而兴,昭穆不次。故太祖有三层之宇,以降无方丈之室。”杜佑的说法无其他凭据,很有可能是出自后世史家的推测。孝文帝说它是“有为而兴”,此“有为”并不是说事出有因,而是说出于人的私意,与大道至公的“无为”相对,因而不合礼制。子孙立祖宗庙的初衷大多是出于孝亲或祈福,但如果是这种同然之人情,便不能称之为“私意”。除此以外古代立庙还有一种原因,就是厌灾。道武帝拓跋珪晚年好服寒食散,性情暴戾,多行诛戮,于天赐六年(409)被其次子拓跋绍刺杀身亡,终年三十九岁。古人笃信鬼神,以为人在非正常死亡后魂灵不散,可作恶伤人,因而有立庙厌灾之举。道武帝时,尚为太子的拓跋嗣曾以次帝拓跋绍凶顽,祝祷于平城西武周、车轮二山,此类祝祷便是厌灾,并且在即位后“以为常祀,岁一祭,牲用牛,帝皆亲之,无常日。”[4]卷108:2736每年一祭,用牲,皇帝亲临,此二山的祭祀形式和规格,几乎与白登山一致。且史籍所见魏帝祀山、立庙之事非常频繁*明元帝时,泰常四年(419),“幸代,至雁门关,望祀恒岳……明年(泰常七年)正月,南巡恒岳,祀以太牢。幸洛阳,遣使以太牢祀嵩高、华岳。还登太行。五月,至自洛阳,诸所过山川,群祀之。”太武帝太延元年(435),“立庙于恒岳、华岳、嵩岳上,各置待祀九十人,岁时祈祷水旱。其春秋泮涸,遣官率刺史祭以牲牢,有玉币。”太平真君十一年(450),“经恒山,祀以太牢。浮河、济,祀以少牢。过岱宗,祀以太牢。”文成帝兴安三年(454),“遣有司诣华岳修庙立碑。”以上见《魏书》卷108《礼志一》,第2737、2738、2739页。凡此立庙、祭山之事,北魏历代皆有,不能枚举。,所用牲多是最高规格的太牢,与白登、太庙相当。前后联系,白登庙的修建很有可能是出于以山灵厌灾,此后便在此基础上不断增加新的神主,因主灵是道武,所以新增昭成、献明二庙规格较低,至于明元以下竟无庙室。

太武帝时新修太庙,增设五祀,经过以上解读,其实此时庙制已无太多新意,不过是在此前基础上的叠加。由此庙制的延续,正可为上文观点再添佐证。由三庙变成五庙,明元时期虽然文献无征,但不至于阙略,应该是增为四庙,这正是《礼纬》所谓“夏四庙,至子孙五,殷五庙,至子孙六”的庙制学说的实践。太庙庙主增加的同时,宫庙和旧都庙也在增加,虽然不知旧都庙主是一直叠加,还是以七主为定额按次迁毁,不过这并不影响我们此前的判断,即在同一套庙制中仍然有祖灵信仰和国家礼制两个不同的层面,仍然礼俗并重的文化体制,只是随着汉化程度的不同,二者比重会不断增减。

在北魏庙制中,还有一些现象反复被研究者提及,最明显的如女性宗庙*如王柏中等:“还有为了昭示孝意、彰显祖宗,设于他处的女祖庙、别庙。”刘慧琴:“其中最具有特色的,是对已故皇后,甚至公主别立宗庙祭祀,这不但不合儒家礼教,在整个封建朝代中也可说绝无仅有。”,道武帝行宫祭坛等,以此作为北魏宗庙制度中民族信仰浓厚,庙制混乱的直接证据。关于女性宗庙,其实在汉制中早已有之,周人就曾为后稷生母姜嫄立庙,汉代亦女主庙*参见郭善兵:《略论南朝皇帝“七庙”中的女性宗庙》,《鲁东大学学报》,2007年第1期,第5-8页。也见于郭著《中国古代帝王宗庙礼制研究》,第283-293页。,发展到魏晋南北朝更加的制度化,最终归结于南朝梁的小庙制度。明元帝时为道武巡行处行宫所立坛祭,又极似汉代皇帝为先祖在巡行处立庙致祭,如“至惠帝尊高帝庙为太祖庙,景帝尊孝文庙为太宗庙,行所尝幸郡国各立太祖、太宗庙”,[8]卷73:3115又如宣帝本始二年(前72)为武帝在郡国巡幸处皆立庙。[8]卷8:243虽然不能说北魏女主庙、郡国庙便与汉制相同,但不可否认其间有高度的相似性,而且极有可能便是取法于此。退一步讲,即便二者无关,在汉制中已有其例,似乎便不可再以异族眼光来看待此北魏制度。

三 孝文帝庙制改革的重新认识

在拓跋氏庙制中,孝文帝改制前后常常形成对比,从而加深了前期庙制混乱,孝文改制后方归于汉制系统,从而得以产生质的优化这样的观点。对北魏前期庙制的内涵认识不足,便难以对孝文帝的庙制改革产生准确地理解。

早在太和六年(482)冯太后主政时北魏庙制上便有了新的变化,是年制定太庙祭仪:“将亲祀七庙,诏有司依礼具仪。……于是群臣议曰:‘……大魏七庙之祭,依先朝旧事,多不亲谒。今陛下孝诚发中,思亲祀事,稽合古王礼之常典。臣等谨案旧章,并采汉魏故事,撰祭服冠屦牲牢之具,罍洗簠簋俎豆之器,百官助祭位次,乐官节奏之引,升降进退之法,别集为亲拜之仪。’制可。于是上乃亲祭。其后四时常祀,皆亲之。”[4]卷108:2740-2741十三年,讨论禘祫大礼与四时祭,十五年,综合郑玄、王肃经说定禘祫:“今互取郑、王二义,禘祫并为一名,从王;禘祫是祭圜丘大祭之名,上下同用,从郑。若以数则黩,五年一禘,改祫从禘。五年一禘,则四时尽禘,以称今情。禘则依《礼》文,先禘而后时祭。便即施行,著之于令,永为世法。”[4]卷108:2743又以魏晋庙制为准改营太庙*《魏书》卷91《蒋少游传》:“后于平城将营太庙、太极殿,遣少游乘传诣洛,量准魏晋基址。”第1971页。,定祖宗庙号及迭毁之礼,诏曰:“今将述遵先志,具详礼典,宜制祖宗之号,定将来之法。烈祖有创基之功,世祖有开拓之德,宜为祖宗,百世不迁。……朕今奉尊道武为太祖,与显祖为二祧,余者以次而迁。”[4]卷108:2747-2748十六年,改四时祭:“今将仰遵远式,以此孟月,犆礿于太庙。”[4]卷108:2749

除此以外,孝文帝时期还以礼废除了许多前朝庙制,如明元帝所立白登庙:“白登庙者,有为而兴,昭穆不次。故太祖有三层之宇,巴陵无方丈之室。又常用季秋,躬驾展虔,祀礼或有亵慢之失,嘉乐颇涉野合之讥。今授衣之旦,享祭明堂;玄冬之始,奉烝太庙。若复致齐白登,便为一月再驾,事成亵渎。回详二理,谓宜省一。白登之高,未若九室之美;帏次之华,未如清庙之盛。将欲废彼东山之祀,成此二享之敬。可具敕有司,但令内典神者,摄行祭事。献明、道武各有庙称,可具依旧式。自太宗诸帝,昔无殿宇,因停之。”[4]卷108:2750-2751十九年,又废太武为密皇后所立邺县庙。[4]卷108:2751-2752

孝文帝的庙制改革主要集中在太和十三年到十六年,最为重要的是三项:定禘祫礼,改革祖宗庙号,废东山之庙。禘祫是宗庙大礼,向有郑、王两说,孝文帝综合礼家意见,最后定制五年禘祫,四时合祭。定庙号,以神元为始祖,以道武、显祖为二祧,其他四亲以次迁毁,异于郑玄、王肃庙制,也与西汉刘歆、东汉蔡邕的学说不相同。[9]324废白登庙,是因其昭穆不次,不合礼制,且一月两祭,祭多则渎神。凡此,皆可见孝文帝本人深厚的儒学素养,为后世奠基业的魄力,以及不拘旧说、不耽鬼神的实用精神。除此以外,在庙制上也有不属于孝文帝改制的内容,如七庙之制,在孝文以前屡见于记载,太和六年冯太后主导下皇帝亲祀七庙,礼官以为“大魏七庙之祭,依先朝旧事,多不亲谒”,太和十六年新营太庙,诏书中有“平文既迁,庙唯有六”,同时臣下奏文中提到“七庙之祀,备行日久,无宜阙一”,[4]卷108:2740,2748凡此,均可见太庙七庙之制此前已定,并非孝文新制。*郭善兵先生以为孝文前无宗庙迭毁制度,因而七庙并非指实:“上述所谓‘七庙’,皆可能系借用其泛化含义,而不是当时皇帝宗庙的实际庙数。”《中国古代皇帝宗庙礼制研究》,第322页注1。文献中述及孝文前七庙所在多有,而此前宗庙迭毁制度虽然不见诸记载,但也并不见反证,不能以此便推定七庙为虚指。此外,四时之祭虽依礼改仲月为首时,但也并没有材料能证明此前的时祭便非汉制,而是鲜卑旧俗,[2]342,[9]325这又是将太和庙制夸大的表现。

太和年间庙制改革,主要的文献材料便是《魏书·礼志》,其中对太庙庙号、时祭、祫禘记载最详,导致的直接结果便是在讨论庙制时以此为重点,造成孝文改制集中于太庙的印象。如前所述,太庙七庙制度在太和以前便已确定,只是相关礼仪未备,孝文帝的功绩便在于此。但是也不能忽视,在北魏前期,四种庙制是同时存在的,其中白登庙的重要性甚至超过太庙,在太和以后,白登庙废祀,宫庙、旧都庙鲜有所闻,两相对比,孝文帝庙制改革的内在逻辑便清晰起来,即将原先庙制中神灵崇拜和国家礼制两者去其一,将原先礼俗并重的状态扭转到以礼为本上来,这才是孝文帝在庙制上汉化改革的确切内容。

四 结语

孝文帝时期对皇帝宗庙制度做了重要变革,从而在北魏宗庙制度史上形成了明显区别的前后两期,前期杂糅了胡族信仰,显得粗糙杂乱,后期主用汉族礼制,形成新的气象。孝文帝改制确实意义重大,以往论及庙制也多瞩目于此,但孝文以前的宗庙制度并非无可取法,反而在厘清旧传统和新文化上功不可没,认识及此,方能对孝文改制和拓跋氏前期庙制有一个更为客观的评价。

以往被目为混乱的北魏前期庙制,实际上颇成系统,其主要组成部分为四种,即太庙、宫庙、旧都庙、山陵庙。每种庙制皆有其理论依据与文化渊源,太庙为国家礼制建筑,宫庙实则沿自代国时期的诸侯庙,旧都庙为原先拓跋氏祭祖场所,山陵庙的初衷则出自厌灾飨神。四种庙制中,太庙、宫庙属于国家礼制,旧都庙、山陵庙属于神灵崇拜,两种文化交织在一起,形成了北魏前期的特殊庙制。宫庙和旧都庙是代国故有,太庙、山陵庙为平城新制,新旧之间界限分明但并不替换,从而显得颇为繁复。

道武帝时期的三种宗庙呈现出三、五、七的秩序,太庙三庙来自于纬书理论,宫庙为诸侯五庙的延续,旧都七庙则是鲜卑族神灵崇拜的故有规模。在三、五、七的秩序中,旧都庙要高于宫庙,宫庙又要高于太庙,在祭时和用牲上则呈现出相反的排序,太庙要高于宫庙,宫庙又高于旧都庙。在同一套庙制体系中,实际上有两个不同的层面,即祖灵信仰和国家礼制,表现出北魏前期执政者礼俗并重的态度。北魏前期宗庙中的郡国坛祭、女主庙等庙制内容,在汉代便有其例,并非鲜卑旧俗,也不能以此作为拓跋氏前期宗庙混乱的依据。

北魏孝文帝从太和十三年起对旧有的皇家宗庙制度做进一步改革,包括兼采郑、王确立祫禘,改营太庙并提高其地位,废除或降等与礼制不符之庙等。孝文帝改革无疑是鲜卑拓跋氏汉化的又一成果,其用意在于压缩神灵崇拜的一支,破除礼俗并重格局,倡明国家化。孝文帝的庙制成就,在故有太庙规模上,承继要大于立新,对此不应做过高的估计。

参考文献:

[1]刘慧琴.北朝郊祀、宗庙制度的儒学化[J].西北大学学报,2000(1):39-42.

[2]〔日〕金子修一.关于魏晋到隋唐的郊祀、宗庙制度[M]∥刘俊文.日本中青年学者论中国史:六朝隋唐卷.上海:上海古籍出版社,1995.

[3]楼 劲.北魏开国史探[M].北京:中国社会科学出版社,2017.

[4](北齐)魏 收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[5](南梁)萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1972.

[6]米平文.鲜卑石室的发现与初步研究[J].文物,1981(2):1-7.

[7]米文平.嘎仙洞北魏祝文石刻考释[C]∥中国魏晋南北朝史学会成立大会暨首届学术讨论会论文集.1984.

[8](汉)班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[9]郭善兵.中国古代帝王宗庙礼制研究[M].北京:人民出版社,2007.