中国传播学研究与国际学术界的对接观察

——国际传播学学会(ICA)视角

2018-05-09柯泽,李荣

柯 泽,李 荣

(西北政法大学 新闻传播学院,陕西 西安 710122)

一 国际传播学学会(ICA)的发展以及中国传播学界的早期接触

国际传播学学会是目前世界上组织规模和学术影响力最大的传播学研究机构, 作为活跃在美国和西方最大的传播学研究国际组织,国际传播学学会目前拥有4 300多名会员,遍布80多个国家和地区。其标志性的活动是每年在世界不同国家举办的年会,在过去7年中平均每届年会到会人数超过3 000人,每届年会平均提交论文达到3 000篇左右。

国际传播学学会已经有60多年的历史。其前身可以追溯到1950年1月1日成立的美国传播学研究学会(National Society for the Study of Communication,NSSC),这是一个隶属于美国演讲学会(Speech Association of America,SSA)的学术组织。据J.Micheal sproule在《传播:从概念到领域,再到学科》一文中介绍,该组织的诞生标志着美国学术界试图将传播研究从传统的演讲研究中剥离出来,并希望将传播研究发展成为一个独立学科的努力。[1]直到1967年,美国传播学研究学会才从美国演讲学会分离出来,1969年正式更名为国际传播学学会(International Communication Association,ICA),当时仅有会员150名,来自7个不同国家。

早期国际传播学学会一方面试图将研究主题尽量引导到传播相关问题上来,努力将传播研究发展成为一个独立的学科领域,另一方面又试图限制研究机构的扩张,努力维持在精英研究的层次上。但是,现实的发展不断打破这种张力和平衡,伴随着传播相关问题的日益多元化和精细化,国际传播学学会的发展也越来越面临新的挑战。20世纪90年代以前国际传播学的会员主要集中在美国,从90年代后期开始,学会最终启动了国际化发展的方向,效仿联合国和世界银行的组织框架,进行机构改造,建立了新的具有国际代表性的主任委员会、编辑委员会,至2000年已经在全世界共建立了5个大区委员会,在2003年的选举中,差不多半数以上的主任委员会委员来自美国以外的其他国家,这标志着国际传播学学会已成为名副其实的国际化学术组织。早期的学会在美国德克萨斯州租用房间办公,2001年迁入华盛顿,2016年在当地购买办公大楼,从此学会拥有永久办公地点。

国内传播学界参与国际传播学学会以及相关活动的程度无疑是观察中国传播学研究国际化程度的一个重要窗口。

文献资料显示,中国传播学界与国际传播学学会的第一次接触发生在1999年美国旧金山举办的第49届年会上,这次年会的主题是“传播与对立:经由对话接纳差异”(Communication and Contradiction:Embracing Differences Through Discourse),根据陆晔的描述,此次到会的学者中,来自印度、日本、韩国、新加坡和中国(内地、香港、台湾)等亚洲学者约占10%左右。[2]据介绍,中国传播学会(Chinese Communication Association)也参加了这次年会,并就海外媒体“妖魔化”中国等议题举行了专题报告会,但是该文没有提及出席这次年会的中国学者名字。

时隔3年之后,2002年《新闻大学》冬季号再次刊登陆晔提供的简讯,披露中国大陆学者首次以正式代表身份出席2002年在韩国首尔举办的ICA第52届年会,并以专题报告小组(Theme Panel)形式就相关议题发言。参加小组发言的大陆学者包括复旦大学的张国良(小组主席)、黄旦、陆晔、廖圣清以及北京广播学院(中国传媒大学)的胡正荣,上海外国语学院的张咏华,评议人为香港中文大学的陈韬文教授。[3]此外,据2009年第8期《国际新闻界》提供的短讯报道,中国人民大学新闻传播学院副教授雷蔚真也于2009年5月出席了在美国芝加哥举办的第59届年会,并在新闻学分组会议上以ExploringtheTransmationoftheChinesePressfromaPerspectiveof“PublicOpinionSuppervisionDiscourseafter1978”(《从1978年以来舆论监督进程角度探寻新闻业转型》)为题做论文发言,这可能是中国大陆学者论文首次被ICA年会正式收录并到会发言。

另外有文献显示,最近几年来国际传播学学会与中国大陆相关学术机构之间的交流和互动也开始发生,不过有据可查的信息非常少。

其一,2012年5月23日,上海交通大学全球传播研究院申办的“中国新媒体传播与互联网社区专题论坛暨第五届全球传播论坛”获得国际传播学学会本届大会委员会批准,在美国亚利桑那州凤凰城召开,来自中国大陆十余所大学的专家学者到会,会议共发表包括中国香港、台湾和欧美学者在内的学术论文39篇。

其二,2013年1月9日至10日,国际传播学学会以“传播与社会转型”为题在上海举行区域性大会,国际传播学学会现任主席弗朗索瓦(Francois Heinderyckx)、前任主席辛西亚(Cynthia Stohl)以及候任主席彼德(Peter Vorderer)等高层管理人员均到会,这是ICA成立64年来首次到访中国。[4]

其三,2014年10月25日,上海交通大学联合国际传播学学会在上海举办“2014年国际新媒体高峰论坛”,来自国内外的300名学者以“大传播、大融合:新媒体传播的机遇与挑战”为主题进行了学术探讨。[5]

然而零星式的举办几次合作性质的主题会议或者区域性会议只是中国大陆传播学界参与国际学术活动的一个方面,中国传播学界国际化的科学评价还应该有更全面和深度的指标。就与国际传播学学会的对接而言,中国学者注册会员情况如何?参与和举办年会的情况如何?参与学会管理层以及学术刊物编辑的情况如何?在其刊物发表论文情况如何?这些都应该成为重要的评价指标。

以下分别从学会会员注册与组织管理、年会举办与参与、期刊编辑与发表论文等角度深度考察中国传播学界与国际传播学学会的对接情况,由此反思中国传播学国际化的现实。

二 中国传播学界参与国际传播学学会(ICA)的深度观察

(一)从学会组织管理和会员注册看中国传播学界的参与

今天的国际传播学学会是一个开放性的国际性学术组织,其组织构架采用通行的国际惯例,所有机构负责人由投票选举产生,学会面对世界上所有对传播研究问题感兴趣的人士开放注册。*以下资料除特别注明,均来自于国际传播学学会官方网站http://www.icahdq.org

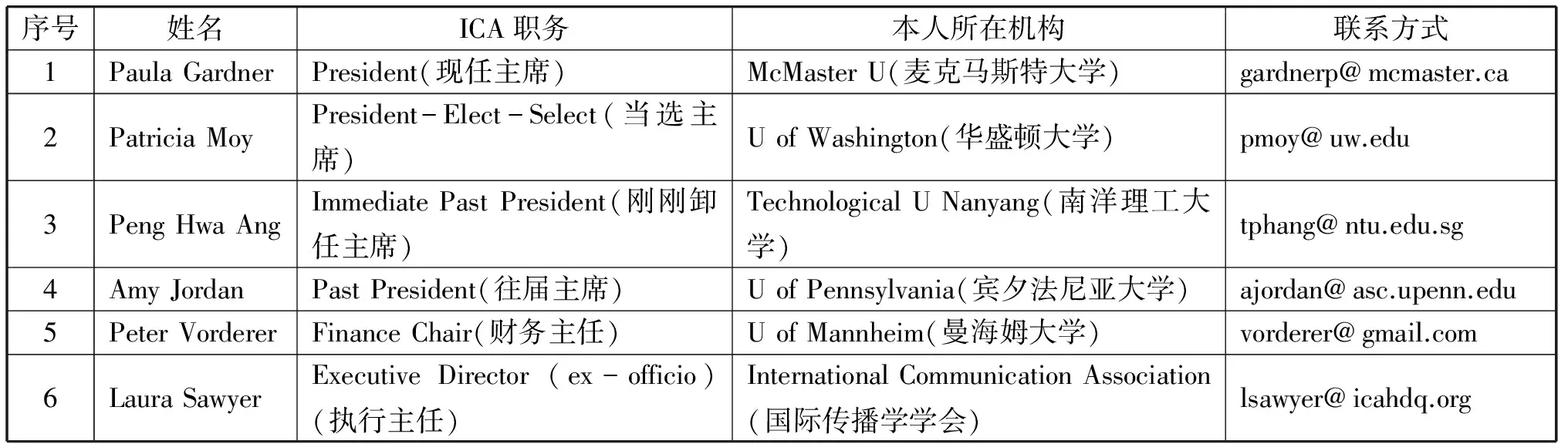

学会设主席一名,投票选举产生,任期为一年,全面负责学会运行。学会管理层由主任委员会、执行委员会、历届主席、各分会以及兴趣小组主席、委员会事务主席等构成。主任委员会依次由学会主席、本届当选主席、前一届卸任主席、各分会以及兴趣小组主席、5名大区域主管、两名学生委员会成员、主席候选人、刚卸任之前的往届主席、执行主任、财务主管组成。执行委员会属于下一层次管理机构,其组成人员包括主席、本届当选主席、主席候选人、近三届刚刚卸任主席、上一届执行主任。

从1949年至2017年学会共产生过53届主席。现任主席是来自加拿大麦克马斯特大学的保拉·加德勒(Paula Gardner)教授,刚刚卸任的主席是来自新加坡南洋理工大学的彭华安(Peng Hwa Ang)教授。在53位现任和历任主席中,除了彭华安教授具有亚裔背景外,其余均为欧美本土人士,无一中国大陆学者担任过学会主席。

在现任6位执行委员以及现任56位主任委员会委员中无一人是大陆学者,但是其中同时担任“行为传播与社会公正”兴趣小组主席的杨国宾(Guobin Yang),同时担任“跨文化传播分会”主席的蔡芳(Chia-fang),同时担任“基础与发展传播分会”主席的郑望(Zheng Wang)疑似具有亚裔背景(见表1)。

表1 ICA现任执行委员简况

ICA最重要的具体活动组织机构是各个兴趣小组与分会组织,这些机构的设立既体现了ICA的管理层特点,也大致反映了ICA的研究领域(见表2与下页表3)。

表2 ICA兴趣小组以及现任主席简况

在23个分会和兴趣小组共计63名主席、副主席中(其中分会主席、副主席共46人)同样无一职位由大陆学者担任,但有7人疑似亚裔背景,这体现出国际传播学学会的国际包容性。

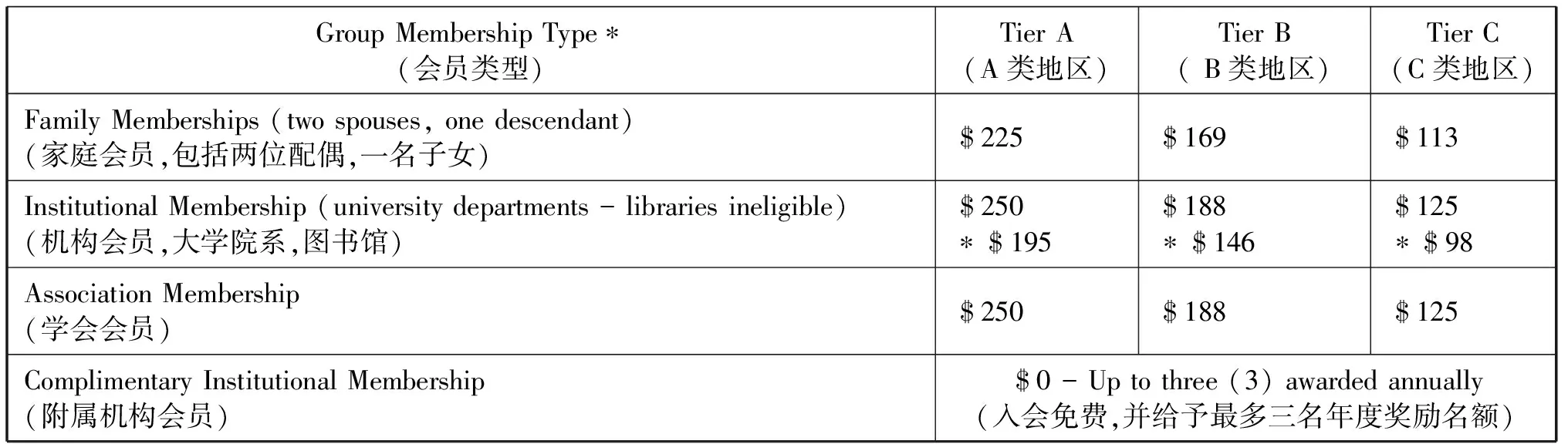

国际传播学学会是一个面向世界各界开放的学术组织,只要本人对传播学相关问题感兴趣都可以申请成为该组织会员,如前所述,目前该组织机构注册会员已达四千余名。

作为联合国认可的非政府组织,为了获得学会发展所必需的经费支持,该组织采取会员收费制,每位会员均需缴纳必要费用方可入会,为了维持会员地位,每位会员必须按年度续费。会员形式分为家庭组会员(Family Memberships,最多由3名成员组成)、机构会员(Institutional Memberships,由机构成员构成)以及学会组织会员(Association Membership),对传播研究感兴趣的个人也可以加入学会。会费标准依参会者身份和所在国家地而定,略有差别。

表3 ICA研究分会以及现任各分会主席简况

任何个人只要在年会官方网站注册报名并缴纳费用均可参加国际传播学年会,只要向大会提出要求,一般都会获得以年会举办地大区负责人或相关研究分会负责人名义发出的学术会议邀请函。

可以这样简单的理解,国际传播学学会是一个只要愿意交纳会费就可能成为其会员的国际性学术组织,具有最大限度的开放性和包容性。作为会员具有一系列相应的权益,例如定期免费获得学会编辑出版的学术刊物,免费使用官方网站提供的学术资源(主要包括学会编辑出版的各类刊物历年数据库),优惠注册参加每年在全球不同城市举办的年会,竞选学会组织机构以及学术刊物的管理岗位等等,这些都体现了组织管理的高度透明化和民主化。

也许正是因为上述因素,国际传播学学会的发展规模和学术影响在近十年来发展非常迅速,并改变了过去欧美学者独占学会的局面,南美、中东、亚洲、远东等其他地区的学者也开始大量被吸纳到该组织机构中。国际传播学学会会员在世界各国和地区的大致分布情况为:美国占59%,欧洲占22%,亚洲占11%,非美国美洲国家和地区占4%,大洋洲地区占3%。

不容乐观的是,即使在如此开放包容的情况下,来自中国大陆学术界的注册会员仅仅25人,*该数据由ICA会员服务助理Kristine Rosa提供。不足4 300名会员的0.6%,这个比例显然微不足道。加之中国大陆学者无一人担任国际传播学学会管理层领导,这些都表明大陆传播学界参与国际传播学学会的程度非常弱,更谈不上在这个学术圈施加任何学术和组织影响。

表4 各种类型的会员依据类型和所在地区实行不同的收费标准

(二)国际传播学学会年会以及中国大陆学者的参与

国际传播学学会最为标志性的学术活动是一年一度的年会,从该组织1950年诞生之日算起,迄今为止已经举办了67届年会。1999年以来举办的年会情况见下页表5。

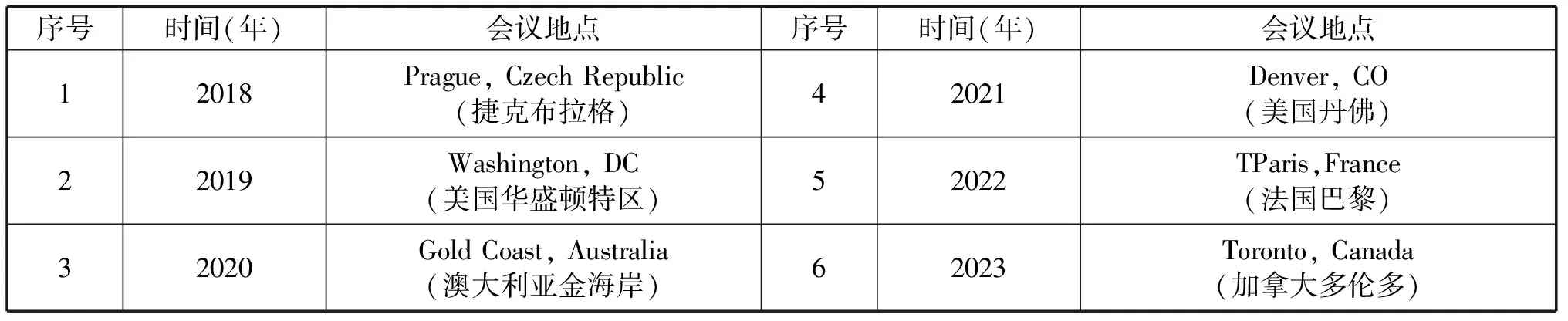

作为一项具有广泛影响力的大型学术交流活动,国际传播学学会年会是各国传播学术界竞相争取的学术资源,正是在这种激烈竞争的背景之下,未来5年国际传播学年会地点以及议题也早已安排,并在其官方网站公布。

从表5可以看出,1999年至今,国际传播学年会召开次数为18次。其中仅2002年、2010年和2016年分别在韩国首尔、新加坡和日本福岗召开。迄今为止,国际传播学学会年会尚未在中国召开过一次年会,主要原因应该是中国大陆学者注册会员数量严重不足,历史记录中年会的投稿量以及稿件录用数量极少,在学会所属刊物投稿量以及录用量同样极少,总而言之,中国传播学界的学术质量、学术能力以及学术影响力尚不足以支撑这样大规模的国际学术会议。而未来6年的年会地点已经确定(见下页表6),这意味着至少未来相当长的一段时间内,中国传播学术界已经失去了迎来一场国际传播学学术盛会的机会。

每年年底,学会官方网站会开放年会论文投稿系统,接受世界各国学者投稿,随后年会在会员中公开招募论文评审专家,有意愿参与评审工作的专家志愿报名,说明自己感兴趣的评审领域,并承诺愿意接受评审论文的篇数。学会一般不会对评审专家进行身份鉴定和学术鉴定,主要依据诚信原则进行双方工作约定,并且不提供任何报酬,也不对参与评审工作的专家提供稿件录用、竞争职位、到会发言等方面的任何额外便利或优惠。所有年会投稿论文经既定程序评审后,会在官方网站公布结果,只有论文通过评审的作者才可以获得机会在正式年会和各分会组织的预备会议上宣读自己的学术论文。每届年会投稿论文的录用率大约是44%,ICA学术刊物投稿论文的录用率大约是11%。

表5 1999年以来ICA年会简况

表6 2018-2023年ICA年会预告

近些年来,国内传播学界参与国际传播学学会年会意识有所提高,但是参与程度依然有限。笔者2013年、2014年以及2016年分别参加英国伦敦,美国西雅图以及日本福岗的年会,从个人观察角度来看,每届年会到会的中国大陆学者不超过50人,这其中还包括在欧美国家留学的中国大陆学生和学者。在刚刚过去的2017年美国圣迭哥年会中,到会的中国大陆学者为51人*该数据由ICA会员服务助理Cristine Rose提供。。按照每届年会平均到会人数3 000人计算,中国学者每届年会到会率不足2%,在每届年会上发表论文的学者更是寥寥无几。据笔者观察和了解,在以上三届年会中只有来自中国社会科学院新闻传播研究所、中国人民大学、北京大学,中国传媒大学、复旦大学、浙江大学等极少数中国大陆学术单位的学者在大会上发表论文。

(三)国际传播学学会相关刊物中国大陆传播学界论文发表情况考察

作为学术建设的一项重要内容,国际传播学学会先后创办了5份重要的传播学专业学术期刊,分别是《传播学刊》(Journal of Communication,1951)、《人类传播研究》(Human Communication,1973)、《传播理论》(Communication Theory,1991)、《传播、文化与批评》(Communication,Culture & Critique,2005)以及《计算机介入传播学刊》(Journal of Computer Mediated Communication)。从1977年起学会还编辑出版《传播学年刊》(Communication Yearbook,1977),发布会议议程以及各类年度学术成果和观点(该刊现已改名为《国际传播学学会年刊》Annals of International Communication Association)。这5份专业刊物都已成为欧美传播学研究的主流刊物,其中,《传播学刊》和《计算机介入传播学刊》2016年的5年期刊影响因子分别为5.377和5.629,是欧美传播学研究顶级刊物。这些刊物的主编和编辑均通过自推荐、他人推荐及在线投票的方式产生,在过去数十年中,这5份刊物总计40多名主编、编辑绝大部分来自欧美国家,无一人来自中国大陆以及香港、台湾地区。

表7 ICA刊物现任主编、编辑

国内有学者对中国大陆地区作者在上述相关传播学国际刊物论文发表情况进行了统计和分析。邵培仁统计分析显示,2000年至2009年10年间,《传播学刊》共发表论文722篇,美国学者发表271篇,中国学者仅3篇,分别占总数的81.1%和0.9%。[6]张志安等人统计显示,自20世纪80年代初,截至2013年底,三十多年来中国大陆学者仅在《传播学刊》发表论文4篇,《计算机介入传播期刊》发表论文1篇,《人类传播研究》发表论文1篇,并且这些论文中大部分是与海外学者和机构共同署名发表,一些作者还是海外和内地双聘教授身份。[7]这项研究还显示,2013年之前几十年间,中国大陆学者在31种传播学国际刊物中仅发表论文160篇,其中《中国传播学刊》《亚洲传播学刊》还具有中国台湾与香港背景,在这两份刊物发表的论文为53篇,占160篇发表论文的33%。最新数据显示,2010-2017年间,已有17位来自中国大陆的学者在ICA所属的刊物以第一作者身份发表论文。这也表明自2013年后,中国学者在这些刊物的发文量提升较快。*该数据由ICA会员主管Julie Randolph提供。相比之下,2000年至2017年在国内新闻传播学的重要期刊《国际新闻界》《现代传播》《新闻与传播研究》《新闻大学》上刊载的论文分别为3 942篇、7 431篇1 564篇以及2 126篇,总数为15 063篇。[8]考虑到中国大陆还有大量的社科期刊、大学学报,每年也发表大量新闻传播学专业论文,这18年间中国大陆发表的新闻传播学论文将会是一个很大数字。

上述数据表明,中国大陆学者在国际传播学学术刊物上发表论文的动力、能力非常薄弱,零星出现的一点独立研究成果主要是由少数几位具有海外留学经历的中青年学者产出。数十年间,SSCI传播学相关论文产出仅百余篇的事实与中国传播学研究大国、国内传播学论文极其高产的现实相互对照,可以看出,中国大陆传播学研究还没有进入国际传播研究的话语体系中。

三 中国传播学界国际对接乏力的原因探析

中国传播学基本上是一个源自美国和西方的知识和话语体系。自20世纪80年代以来,虽然传播学研究在中国已成为显学,但是国内研究热热闹闹,国外接触零零星星,国际反响更是寂寥无声。从大的方面看,造成这一局面的主要原因有:中国传播学界只重视皮毛式的国外理论介绍,未能创造出中国传播学话语体系;只重视西方现成理论的生搬硬套,缺乏对自己现实问题的探索思考;只重视“大跃进”式的所谓学术论著的土法上马,批量生产,却忽视学术研究基本的科学性、严谨性,忽视学术论文写作的最基本的规范。从具体原因来看,普遍性的语言障碍、心态障碍等问题严重妨碍了中国传播学界与国际学术界的对接,不了解国际学术界的学术规范、评审规则,忽视研究方法等等,所有这些都是中国传播学界无法有效对接国际学术界的重要原因。

(一)语言障碍

良好的外语能力,尤其是英语能力是国际学术交流的基础,也体现了国际学术交流的基本能力。妨碍中国大陆传播学研究国际化的一个重要因素是国内学者英语沟通能力普遍偏弱。50岁以上年龄段的学者无疑构成了中国传播学研究的骨干力量。然而由于历史的原因,这个年龄段的学者只有一部分受过正规的硕士、博士教育,具备一定的英语阅读写作能力,只能进行一般性的英文会话交流。英语虽然是一种相对简单的语种,但是要进行学术化的会话和沟通也并非易事,需要使用者掌握大量的专业词汇,需要在真实的语言环境下反复训练,不断提高,还需要非常准确的语言表达,这个年龄段的学者在上述方面的训练普遍比较缺乏,因而很难从事准确的英文写作,更难以在国际会议等场所进行学术交流。

近几年来,年龄在40-50岁之间的传播学者迅速成长为国内传播学研究的又一骨干力量。这个年龄段的学者一般都在国内获得博士学位,受过良好的英语阅读和写作训练,但是由于国内英语教育重阅读写作,轻口语练习,加之这部分学者在成长过程中资源有限,没有太多的机会赴国外交流学习,参加国际学术会议,这些学者的英语实际应用能力也不容乐观。当然,这个年龄段的学者中有少数在国外获得博士学位,有些曾经在国外学术机构任职。事实上,近些年来,在国外SSCI刊物上发表论文的主要是这部分学者。国内30岁左右的学者仍然处于成长初期,他们大多数仍然在读博士或做博士后,也有人刚刚进入高校从事学术研究工作,学术成果尚不丰硕,接受的仍然是国内的英语教育,要熟练运用英文进行论文写作、或学术交流,仍然有待时日。

(二)心态障碍

西方文化传统视学术为一项专业和纯净的事业,恪守自由、平等、公开、公正等基本原则,身份意识淡薄。笔者曾先后三次参加国际传播学年会,亲眼所见,主题大会现场均不设主席台,嘉宾做大会发言时,其他ICA管理高层,从主席到副主席,从获奖者到学界大腕均随意取座,在各分组会议上也从不设主席台,所有与会人员均平等参与,平等讨论,褒扬来自思想,荣誉源自学术,身份是身外之物。反观中国学术界,大多数的学术会议总是有形无形地彰显身份意识,某些学术会议成为现实利益勾兑的世俗场所。在这样一种恶习之下,国内一些拥有官方资源和学术话语权的学者,在心理上适应不了国际学术场合的清淡气氛,因为那里没有别人安排的特殊礼遇,没有学术以外的殊荣和光环,更没有主席台上的一席宝座,这种心态障碍也使中国传播学国际对接的动力被大大削弱。

与此同时,还有一个认识的局限,即某些学者认为,关于中国问题的中国传播研究,并没有一定要进入国际学术视野的必要。

(三)评审规则

ICA年会及所属刊物论文录用均制定有严格的评审标准,一般论文要求2万字以上,论文评审设定为理论强度、分析强度、方法强度、贡献强度以及创新强度及总体评价6个指标。近两年来,评审指标调整为主题关联度、写作质量、创新性、理论支撑、研究方法、篇章组织6个指标,每项指标分值为1-5分,总分值高的论文收录。评审指标的调整显然强化了对论文研究方法的重视,越来越重视实证和量论研究。ICA建议自愿承担评审工作的专家要给出建议录用的比例,一般不超过自己评审论文数量的四分之一。每篇投稿论文会分配给三位不同专家独立评审,三位评审专家全部建议录用的论文才算被最终录用。在这样严格的评审程序和评审标准之下,几乎不可能出现关系稿、人情稿、交易稿之类的伪学术情况,并且欧美学者视学术水准、个人信誉为生命,一般也不会拿审稿权去做交易。中国学者要与国际学术界对接就必须适应国际评审规则,适应在一种透明、公正的学术环境下去公平竞争。

(四)研究方法

作为行为科学的一个重要领域,美国传播学研究自20世纪50年代初发展成为一门独立学科以来,就已经形成了四个方向或称之为四大传统,即以拉斯韦尔为代表的政治功能主义传统,以拉扎斯菲尔德为代表的社会学传统,以卢因为代表的团体动力学传统以及以霍夫兰为代表的实验心理学传统。[1]166-167伴随着20世纪60年代以来认知心理学、脑神经心理学的兴起和发展,美国传播学研究与科学心理学以及其他自然科学的结合日益紧密,更严格的定量研究方法、实证研究方法、实验研究方法越来越多地应用于传播学研究之中,尤其是在健康传播、视觉传播、游戏研究、传播心理这些新兴研究领域,量化实证研究方法的应用更为普遍。邵培仁研究表明,2000年至2009年ICA《传播学刊》发表的332篇论文当中采用实证研究方法的高达193篇,占全部论文的58.1%,采用诠释研究法、批判研究方法和混合研究方法的分别为68篇、9篇和62篇,分别占论文总数的20.5%,2.7%和18.7%。[6]实证研究方法在美国传播学研究中占据绝对主导地位,有迹象显示,自2010年以来,欧美传播学界对实证研究方法更加重视。几十年来,中国传播学研究更多地采用文献梳理、内容分析、历史解释、哲学阐释之类更为传统的质化研究法,严格意义上的实证研究及其缺乏,这大大降低了论文成果被国际主流刊物接纳的可能性。

四 世界知识谱系中的中国传播学研究及其国际接轨

任何学科的知识生产和理论建构一定是人类知识理论谱系中的一个有机组成部分,是在世界知识理论谱系背景之下的生发与延展。前与后,旧与新之间具有相互启发、承前启后,继往开来的逻辑秩序。当然在这一继承与变革的具体历史进程中,知识、理论、思想的复杂交错也是难免的。

从更远的历史源头上说,发轫于19世纪后期社会学芝加哥学派的美国传播学研究,继承了欧洲自由主义的思想传统和价值范畴,其理论倡导和理论宗旨都是为美国这个新兴国家的民主制度服务,为其商业利益、战争利益及其他国家利益服务,我们首先应该从欧洲文艺复兴、启蒙运动、资产阶级革命这一西方自由主义知识、理论和思想谱系历史主轴去看待美国传播学研究的起源和发展。

作为世界上后起的资本主义国家,美国传播学研究自20世纪初以来,在实用主义哲学的推动之下,又被迅速纳入到行为主义科学的大潮之中,以满足在民主制度初步建立起来之后对传播效果这一现实应用问题的急切关照,其结果是将传播学这一新兴学科导入行为预测与控制这一矛盾漩流之中,形成了实用主义的研究传统,由此与欧美自由主义思想传统产生了一定的矛盾冲突,造成思想脉络的断层。

欧洲科学革命和实证主义强化了传统欧洲几千年的理性主义思想传统,使人们对事实、准确、精确和规律的追求和迷信达到了顶峰,人们开始幻想用自然科学的方法手段去观察和研究人及社会发展规律。19世纪前后美国继承和发展了欧洲科学革命和实证主义的思想成果,创造性地提出了实用主义哲学,包括传播学研究在内的行为科学在实用主义哲学的统治之下,开启了社会科学自然科学化的旅程,把以实证研究、量化研究、实验控制研究为主要特征的那一整套自然科学观点带到人的行为研究领域,试图将人的行为纳入到社会控制的一部分,对人的行为进行预测、引导和控制,由此又与自由主义价值范畴形构了一定的张力和冲突。但是美国和西方自由主义精神传统如此强大,美国的实用主义,它所采取的实证主义研究方法,在其基础上所产生的行为科学,当然也包括传播学研究并未能够从根本上颠覆自由主义的精神大厦。相反,这类哲学思想、研究方法和研究结果必须受到自由主义基本价值理念的约束,并最终统一于自由主义思想传统。

由于传播问题与社会学,尤其与社会心理学具有学科问题原生共同性的特点,它们都直接与人的情绪、感情、态度、认知和行为这类心理因素密切相关,在美国传播学学科发展历史中,传播学与社会学及社会心理学又始终处于一种相互共生、相互融合、相互促进的状态,由此形成了传播学研究的社会心理学传统,自由主义思想脉流之中所固有的个人独立、个人权利、个人自由等价值理念与传播学研究中的宣传、劝服、受众、发行量、点击率等传播效果问题均构成了一定的价值冲突,但是对受众心理的重视也是对作为公众的受众的重视,也是对个人自由、个人独立、个人权利的尊重,从这一点来看美国传播学研究中的社会心理学传统也与自由主义传统具有相互暗合之处。

美国传播学研究始于欧洲自由主义思想传统,又具有美国式的创新与发展,在创新与发展过程当中时而也导入偏门,但是最终又不得不统一于自由主义。以上或许正是过去百余年间美国传播学研究以及其他社会科学研究曲折思想脉流中的一条主流思想脉络,也是作为异域的中国传播学者观察研究美国传播学发展、并试图从中获得启发的一个重要窗口。

人类思想史、哲学(包括马克思主义哲学)、政治学、文化人类学以及社会进化论等已经揭示了有关历史进化、文明进化的广泛证据和理论雄辩,自文艺复兴、启蒙运动以及近代以来的资产阶级革命、民族独立解放运动都已经历史性地表明,迄今为止,自由是人类无可替代的最高价值范畴。欧洲知识分子的学术思考较好地体现了这种自由价值的历史一致性,所以欧洲百余年的传播研究始终关注人的自由问题,形成了欧洲传播学批判学派的学术传统,欧洲传播学者始终对资本主义文化领域出现的种种问题给予最严厉的批判,体现了追求人的自由的最强烈的呼声。对比之下,美国传播学研究大体上是一种承认式的研究,是在西方政治制度、文化形态基本固化的情况下,对现实的一种认可和妥协,它们的立足点更多的是为求得社会生产质量和效率的最大化而提供理论指导和方案策划。毕竟人类在追求自由这条大道上已经走得太长太久,暂时的歇息喘气,静心建设,而不是急于破旧立新,这些都是可以理解的。

在世界知识谱系的大背景中去理解中国当代传播学研究及其国际对接问题至关重要。首先,中国传播学研究始于对西方,尤其是对美国传播学的学习和借鉴。我们一定要从欧美传播思想史、传播学学科发展史的层面搞清楚域外传播学历史发展的思想脉络,在世界知识谱系的大背景下去正确理解欧美传播学的发展,既要看到欧洲传播学研究在自由问题上的历史一致性,也要看清美国传播学研究在自由问题上的历史局限性和历史妥协性;其次,要还原理论学习、理论创新的具体现实情境,清晰地意识到欧洲传播学研究在自由问题上的历史一致性是基于自身民主制度情境对现实的再批判,对自由的更长远的追求,它不能成为回避中国现实的盾牌。美国传播学研究对现实的妥协和认可只是在追求自由这条大道上的暂时休息调整,重在建设,我们不能断定这就是美国传播学研究的思想乱局,更不能错置时空,盲目追随美国传播学,甚至以美国传播学研究的实用主义理念为不甚完美的中国传播现实做合法性注解,从而放弃中国传播学建设应有的人文情怀和批判立场。再者,必须看到,西方传播学的一些基本理论并不适用于中国当代传播实践,学习研究西方传播学理论更多的只是具有传播史,传播学学科发展史的价值,它们可以启发我们去建设自己的传播学理论体系,但是很难用美国和西方理论去图解中国的传播实践。最后,必须还原当代中国传播实践活动的真实情境,理论与现实真正对接,创建中国本土传播学理论,创建真正属于中国的传播学话语体系,在具体创建过程当中应该遵循理论契合性、理论效用性、理论批判性等基本原则,这是与国际传播学界对接的关键。[9]

历史之书一页页翻开,翻开的时序并非线性,时序可能颠倒,时空可能杂乱,但是人类对自由的追求是共同的。任何一种理论,只要满足了对自由的追求,对现实的关注,对真相的追问,只要体现了真正科学的精神,它一定会在不同人群中引起同情和理解,并被普遍接受。中国并非游离于世界知识谱系之外,社会主义核心价值观“富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善”,真正体现了对人类共同创造的精神财富的珍视,中国原创性的传播学理论体系建设应该在这样一种人类真实的精神背景下展开,由此寻求与国际学术界的精神共鸣。

参考文献:

[1]David W Park,Jefferson Dooley.The History of Media and Communication Research:Contested Memories[M].New York/Washington,D.C,Peter Lang Publishing,lnc,2008.

[2]陆 晔,潇 湘.传播学的多元视角与多维框架——99年国际传播学会第49届年会述评[J].现代传播,1999(4):25.

[3]陆 晔.中国(大陆)学者首次以正式代表身份参加国际传播协会(International Communication Association)年会[J].新闻大学,2002(冬):82.

[4]禹卫华,张国良.新闻传播转型:趋势、理论与方法[J].新闻记者,2014(2):30.

[5]郑兴刚,赵 雪.上海交通大学—国际传播学学会2014国际新媒体高峰论坛综述[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2016(1):137.

[6]邵培仁,杨丽萍.21世纪初传播学研究的现状与趋势——以SSCI收录的《传播学刊》为例[J].杭州师范大学学报:社会科学版,2010(2):62-63.

[7]张志安,贾能鹏.中国新闻传播学研究的国际发表现状与格局——基于SSCI数据库的研究[J].新闻与传播研究,2015(5):9-14.

[8]王 婉,吕 倩.新世纪以来中国的新闻传播学在研究什么[OL].中国人民大学新闻系RUC新闻坊,2018-01-01.

[9]柯 泽.传播学研究的社会心理学传统:兼论中国本土传播心理学理论建设[M].北京:学习出版社,2016:362-364.