“互联网+教育”中国化的行与思

2018-04-13胡滨,李婕

胡 滨,李 婕

(温州商学院,温州 325035)

确保到2020年我国基本实现教育现代化,这是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的战略目标。随着移动通信和互联网技术的快速发展,以及“互联网+”国家战略目标的确立,BAT等互联网技术公司和学校等教育行业积极探索运用互联网与行业的联通融合之路。互联网教育市场规模从2010年的465.6亿元激增到2016年的2 125亿元……互联网教育用户数从2010年的4 321.5万人增加到2015年的9 129.7万人[1]。截至2015年年底,有9 500家企业从事互联网教育,其中仅K12互联网教育就有2 200~2 400家,共30万从业人员[2]。“互联网+教育”成为互联网行业和教育行业的一片红海,一跃成为教育现代化的航标。但任何事物都是作为矛盾统一体而存在的,为此,本文基于“互联网+”背景下我国教育行业发展的实践,反思这种热潮形成的逻辑。

一、中国互联网教育发展演变概要

依据教育和“互联网+”在互联网教育中所处地位及属性,我国互联网教育的发展可以分为“教育+互联网”和“互联网+教育”两个阶段(见表1)。

表1 我国互联网教育发展阶段及其特征

由表1可见,在“教育+互联网”阶段,受到信息通信技术和互联网技术以及由此带来的“数字鸿沟”的限制,我国互联网教育的核心仍属于传统教育思维,是一种以标准化、掌握式为主的学习,互联网技术只是作为工具为教育所用,附属于教育,通过教育信息网络化,起到补充和推广传统教育的作用。“教育+互联网”的受众主要是学生和学历教育需求者,通过互联网教育平台参与学历教育学习以克服时间、空间的局限,其实质是网络技术在教育领域的运用。随着互联网技术的基础化,特别是移动互联网化、云化和大数据化,互联网教育逐渐由“教育+互联网”转向“互联网+教育”,在教和学的方式上更注重差异化、个性化,是一种互联网式的联通学习、泛在学习,互联网教育迈入了井喷式的“互联网+教育”时代,给产业界、教育界以无限的遐想空间,互联网开始实现对旧的教育模式的超越。在功利主义诱导下,互联网大有凌驾于教育之上的势头,以实现教育形式、内容、组织、评价和商业模式等的在线化、数字化,受众也不再只有学历需求,而是在资本逻辑引导下的全域在线化、产业化和社会化。此时“互联网+教育”在公平、效率外衣下的本真开始显露出来,引发储朝辉、张晓东等学者关于“互联网+教育”主体的关注和反思[3-4]。

二、“互联网+教育”发展的现实困境

“互联网+”一经提出便如哈利·波特的魔棒一样,与周遭不期而遇的一切互连,颠覆、变革“+”后端的生态结构和商业模式,教育亦赫然在场。“互联网+教育”将极大地促进我国教育资源供给与适应性服务能力的提升[5],是一个不可逆转的潮流且渐呈“常态化”。但作为一种新业态,“‘互联网+教育’既未有一个具体的制度部署,也未有一个内涵清晰的概念,甚至哪些实践属于‘互联网+教育’也是语焉不详,只能靠实践者在自己的情景中去解读和探索”[6]。“互联网+教育”虽然出现频度很高,影响力很大,但还未能从根本上改变传统的教育生态[7],学生在教学中仍然处于被动接受的地位[8]。

(一)“互联网+教育”,缺乏具体的制度和法规部署

现有“互联网+”的顶层设计和相关制度法规并未对“互联网+教育”做出一个具体部署和详细说明。2015年将“互联网+”带入大众视野的总理政府工作报告,虽确定了“互联网+”的国家战略地位,所印发的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》只是对创新创业等11个领域进行了顶层设计和战略部署,却并未提到“互联网+教育”。为响应“互联网+”国家战略,教育部随即印发《2016年教育信息化工作要点》,要求落实国务院有关“互联网+”、大数据、云计算等重大战略,做好教育信息化统筹规划与指导,加强教育信息化统筹部署[9]。把握“互联网+”潮流,通过开发共享教育、科技资源,为全民学习、终身学习提供教育公共服务[10]。领导人的讲话也只是对教育部工作的一个纲领性回应,并未就“互联网+教育”进行具体的指示和实质性部署。即便与教育相关的《教师法》《教育法》《高等教育法》《学位条例》等法律法规,对互联网教育虽有所涉及,但更多地是从教育的角度来概括行文,并没有很好地针对互联网的发展及互联网与教育的融合来规范和推动该项工作[11]。而与互联网教育有关的相关法律也主要集中在网络安全、个人信息保护和大数据等信息安全方面,如《网络安全法》《个人信息保护法》《互联网信息服务管理办法》等,它们更多地从信息技术而非教育的角度、更不是“互联网+教育”的角度进行相应的规定。但一如《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》所指出的,“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视”[12]。为此,《国家教育事业发展“十三五”规划》明确提出推进“互联网+教育”的发展。

(二)“+”什么、如何“+”未有定论

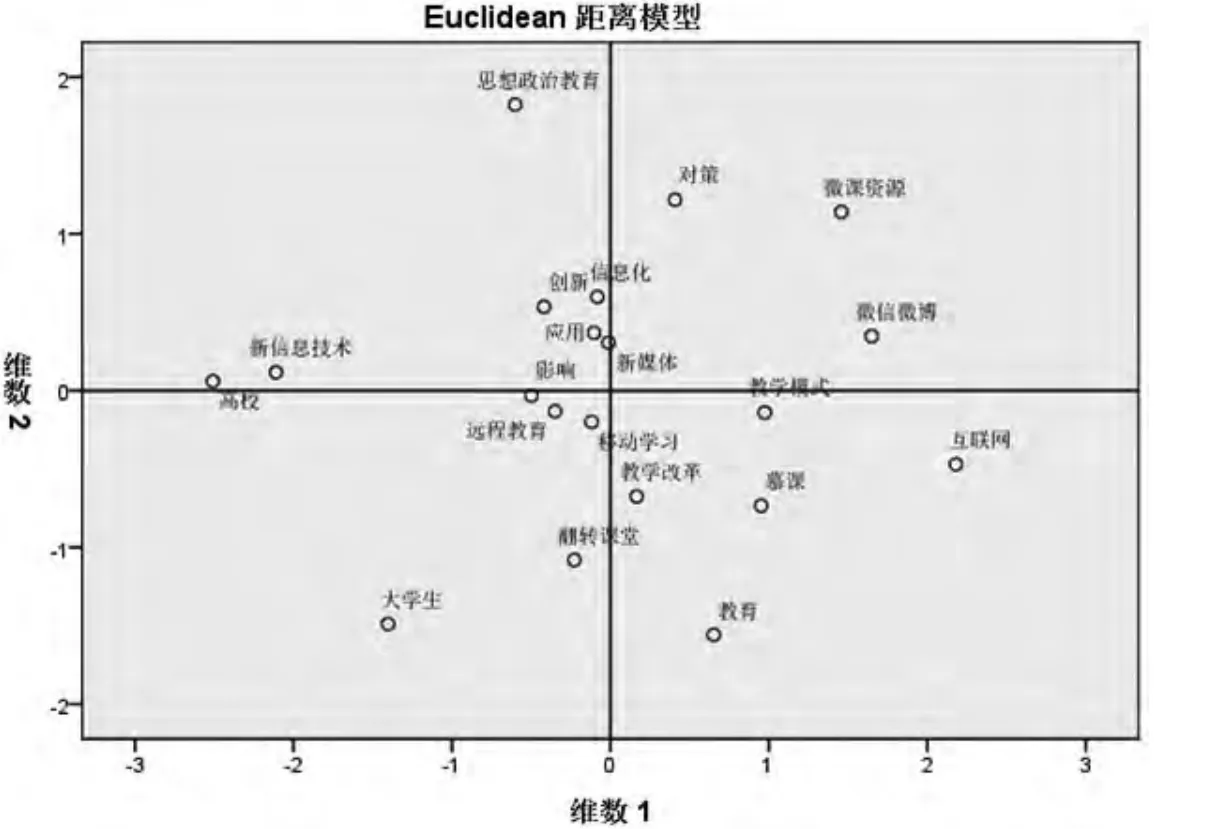

对于“互联网+教育”的本质以及“+”什么、如何“+”等仍是一个存在争议的问题。我们通过CNKI数据库,用主题词“互联网+教育”或“教育+互联网”进行搜索,时间区段为2010年1月至2017年6月,筛选后共获得22 510篇文献,利用CNKI计量可视化分析以及SPSS多维尺度分析(MDS)得到关键词多维空间感知图(如图1)。

图1 CNKI检索“互联网+教育”所得关键词多维空间感知图(MDS)

由图1可见,“互联网+教育”的研究集中度不高,分散在“互联网+”的技术理性如何变革教育教学形态、大学生学习方式以及对策建议等方面(维度2);研究领域主要包括高校“+互联网”、新一代信息通信技术和互联网“+”教育(维度1)。这种多维度、多尺度的研究,本为探究“互联网+教育”的本质以及如何“+”和“+”什么提供了基础,但由于“互联网+教育”在我国发展时间还比较短,有关这一主题的研究仍处在一个探索的阶段,因此对于“互联网+教育”尚未形成一个权威的、明晰的概念。

1.“互联网 + 教育”:技术取向与价值取向之辩

“‘互联网+教育’就是一种教育技术变革……作为支撑环境、呈现方式、教学手段来发挥作用”[13],是教育信息化在教育新常态背景下实现教育现代化的主要手段和重要体现;“就是利用信息通信技术和互联网平台,让互联网与传统教育进行深度交融”[14],实现教育智慧化。为此,“应该通过创建‘互联网+’教育平台,开发并利用好‘互联网+’的优势资源库,实现教学内容及教学方式的数字化”,“用在线教育这一全新的教育模式取代传统的教育模式”[15-16]。然而,陈丽等研究者却认为:“互联网+教育”“不是在线教育,而是一种变革的思路,是要以互联网为基础设施和创新要素,创新教育的组织模式、服务模式、教学模式等,进而构建数字时代的新型教育生态体系”[6],是素质教育的一种实践样态[4],其目的在于“利用互联网技术推动教育的转型升级”[13],通过信息网络技术为教育注入互联网基因,实现以互联网为支撑的生态化教育,以培养互联网经济时代和社会发展所需的人才,实现教育全局性发展、战略性转型[17],进而让教育变得更有智慧[8]。“互联网+教育”本质上应该是变“工具、技术”为“范式、价值”,而不是“技术通约教育、通兑教育”。正如弗洛姆所言:“必须是人,而不是技术成为价值的最终源泉;是人的最优发展,而不是生产的最大化,才是制定所有计划的标准。”[18]可见,技术取向和价值取向的“互联网+教育”观,均有其合理性,但都只是“互联网+教育”的单一向度,合法性基础不够。

2.“互联网+教育”:推动了教育公平还是拉大了教育鸿沟

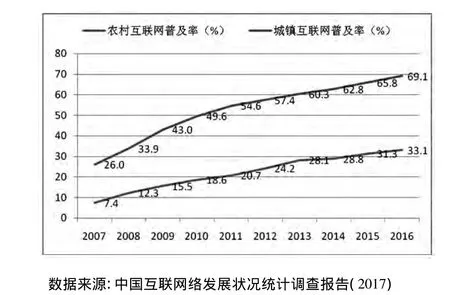

让每个人都能通过互联网享受到优质的教育,这是“互联网+教育”所承载的愿景。互联网和教育通过“+教学”“+模式”“+思维”,能够显著地推动教育公平。据统计,全球共有超过2 500万用户使用美国两大慕课平台Coursera和Udemy。但俞明雅、叶波的研究显示,由于“教育信息化的基础建设不均衡、教育信息化的内涵建设仍然薄弱”[7],导致不同区域、不同群体间存在着硬件和软件方面的“数字鸿沟”,“互联网+教育”所带来的红利的分配也并不均衡。图2也显示我国城乡互联网普及率的差距在逐年加大,“互联网+教育”并非如理论愿景让教育变得更好,而是让“城乡教育差距加剧、优质教育资源分配不均等依然存在”[19]。但“‘互联网+’之于教育,是一种变革的关系……是一种亘古未有的教育革命”[20],其“引发教育变革是一种历史必然”[5],终极指向是人的终身教育和社会教育,这是无可置疑的,也是教育的应有之义。

图2 我国城乡互联网普及率趋势图

(三)实践层面“经济达尔文主义”凸显:技术取向跑马圈地,伦理纠偏缺位

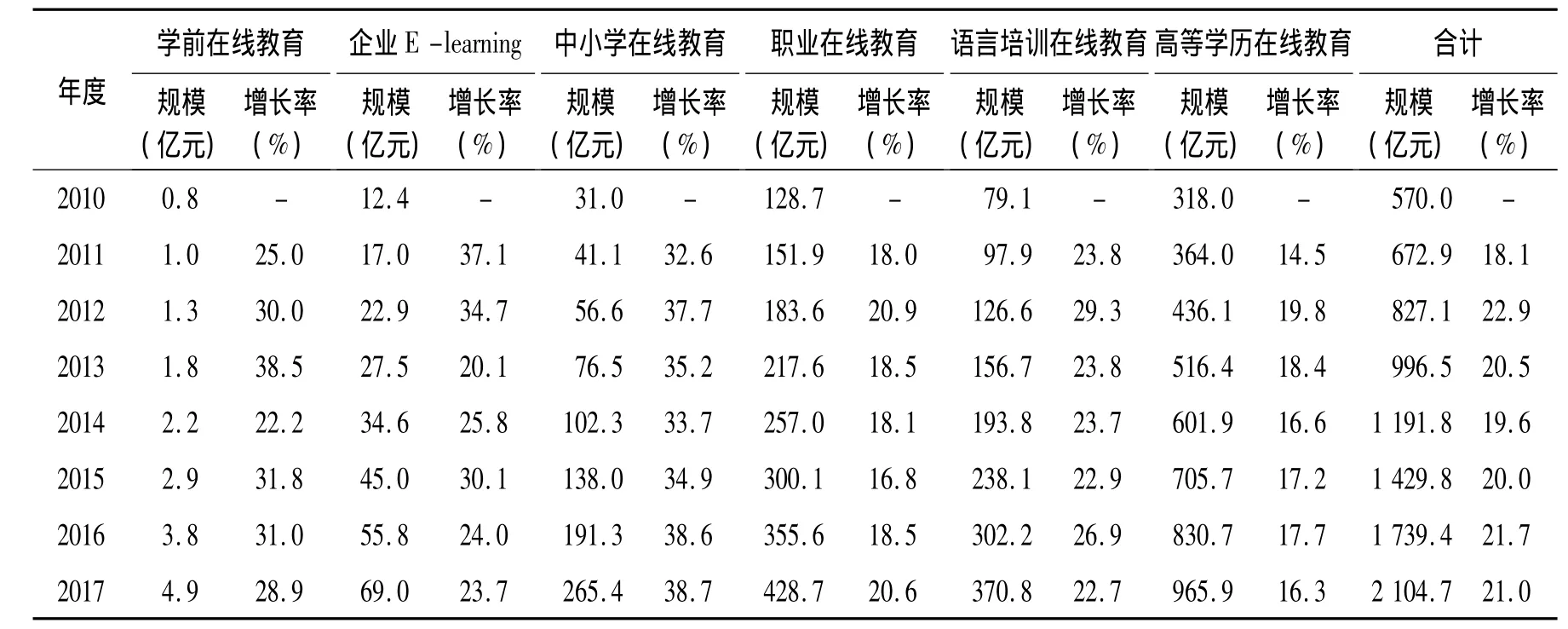

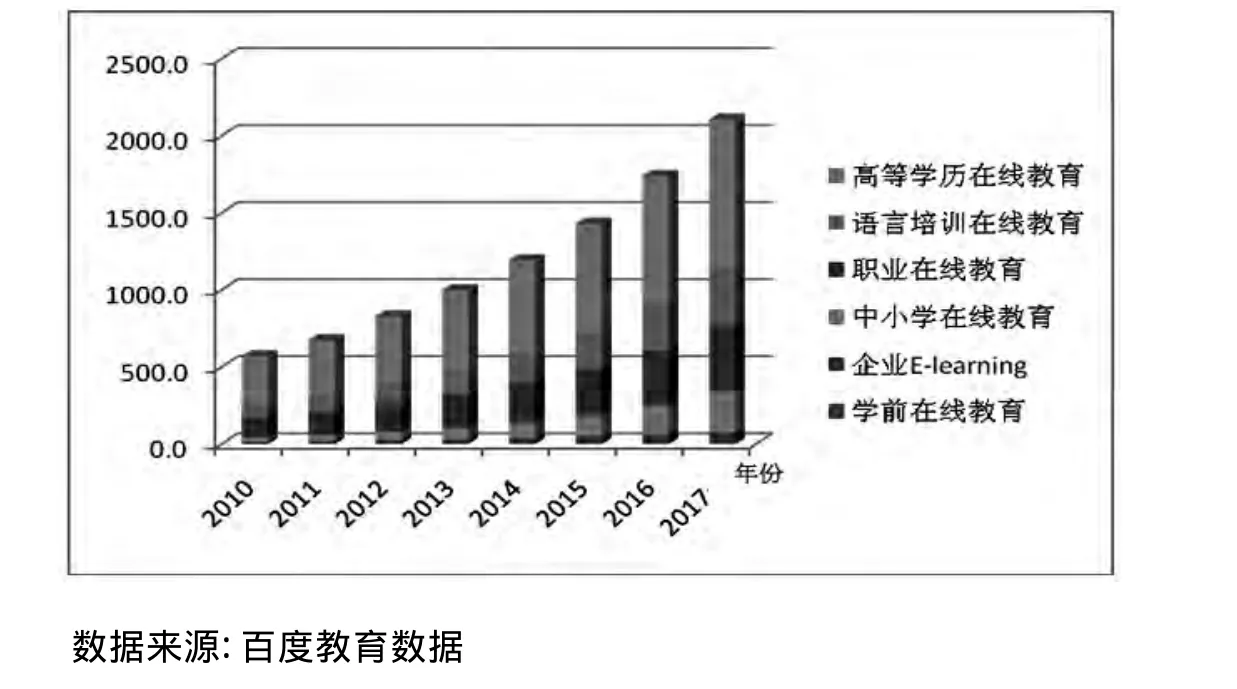

“互联网+”明显的技术属性,使其亦如蒸汽革命、电气革命和信息革命一样,承载着让经济社会变得更好的想象。“互联网+”的时空压缩属性突破了学习对场域的特定性要求,整合了学习的碎片化时间。在美国三大MOOC平台、可汗学院、翻转平台等的积极推动下,以在线化、数据化和现代化为主要形式的我国“互联网+教育”市场规模急剧扩张(见表2、图3)。

表2 “互联网+教育”快速发展以来我国在线教育市场细分及其规模

图3 2010—2017年中国在线教育市场细分及其规模结构图

由表2和图3可见,以在线教育为典型形式的我国“互联网+教育”市场规模发展迅速,进一步细分市场主要为学前在线教育、企业E-learning、中小学在线教育、职业在线教育、语言培训在线教育、高等学历在线教育。其中市场规模以高等学历在线教育、职业在线教育、语言培训在线教育为三驾马车奋力前进,2017年高等学历在线教育占据了整个在线教育市场容量的45.89%;扩张速度则以中小学在线教育、学前在线教育居前,年均增速分别高达35.4%和29.8%,整个在线教育市场规模年均增速也高达20.4%。从事在线教育的企业(截至2015年底)多达9 500家,年均营业收入为2 700万元,从业人数约30万人(互联网教育统计院,2016),平台类型有B2C服务型、B2B2C平台型、O2O、C2C、MOOC、OCMC(开放课程联盟)等诸多形式,大有“乱花渐欲迷人眼”之势。

“互联网+教育”市场空间如此巨大、发展速度如此迅猛,国家教育信息化、现代化等相关法律和制度的导向指引为其“制度因”。2015年1月,国务院常务会议通过《教育法》《高等教育法》《民办教育促进法》的修正草案,将“任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构”修改为“以财政性经费、捐赠资产举办或者参与举办的学校及其他教育机构不得设立为营利性组织”,赋予教育企业盈利以“合法性”。同时,国家在教育经费上的投入,无论是绝对数额还是相对于GDP比率,均逐年递增(见表3)。

表3 教育信息化、财政性教育经费投入一览表

资本无孔不入的逐利性则是“互联网+教育”市场扩张的“动力因”。“互联网+教育”作为蓬勃发展的新业态、新市场,“新”便意味着商机、意味着利润的增长点,而资本的天性注定了资本的在场性和主导性。据全国中小企业股份转让系统公布的数据,2015年国内教育类上市公司企业数为172家,其中77家分布在新三板,成交金额超过50亿元。依据主营业务的不同,可将其细分为技术服务(64家)、数字内容(52家)、培训服务(24家)、硬件设备(19家)和图书出版(13家)。仅2017年第一季度教育行业平均1.5天就发生1起投融资事件。《2016年互联网教育景气指数研究报告》也印证了这一资本狂舞,2015年、2016年国内教育行业并购事件超过80起,成交规模达50亿元;职业教育投资规模为15.09亿元,语言在线培训投资规模则高达29.02亿元[21]。

资本和权力的同谋,让“互联网+教育”忘却了教育的本质和目的——培育“大写的人和完整的人”。本质和目的的忘却,使“互联网+教育”成为“互联网+”的技术属性在教育的运用而非融合,这种技术取向使“互联网+教育”异化为利润最大化的追逐者、“锦标赛”的制造者,凸显了“经济达尔文主义”的价值追求,而伦理道德和人文关怀的教化功能在此过程中则逐渐旁落。“4亿学生都必须下载的APP是什么”之问、频发的数据隐私和学生信息泄露“事故”、网络公司和高校合谋的“寻利寻租”、“永恒之蓝”勒索病毒席卷全球、很多在线APP只是传统应试教育内容的网上“昨日重现”,以及城乡、区域“数字鸿沟”①国家信息中心“中国数字鸿沟研究”课题组《中国数字鸿沟报告2013》显示,2012年中国数字鸿沟总指数为0.38,地区数字鸿沟指数为0.32,京穗沪三地的上网用户就占了全国上网用户的42.33%,而最低的10个省区加起来的总和才4.36%。和教师信息素养问题等,所有这些裹挟在快速发展的“互联网+教育”中,急需伦理道德这一“看门人”的出场,而这种实存的“数字鸿沟”和教育伦理的不在场,也正是我国“互联网+教育”发展的难点和痛点。

三、“互联网+教育”生态结构构想

“互联网+教育”相关法律法规滞后,理论研究概念不清、目的不明,实践领域“技术理性”主导而伦理缺位,严重制约了我国“互联网+教育”的深度发展和二者的协同融合。为此,需重塑“互联网+教育”的公共属性,完善“互联网+教育”的生态结构,实现“互联网+教育”的公平正义。

(一)重新审视两种价值观,厘清“互联网+教育”的理论合理性

无论是“技术理性”取向还是“价值理性”取向的教育观念,都是审视当代“互联网+教育”的重要维度,教育及其变革本身是一个综合的系统性工程,我们应该从不同维度来审视“互联网+教育”及其发展,通过不同视角的碰撞、对话,提升“互联网+教育”的理论合理性和制度合法性,从而产生“互联网+教育”发展的乘数效应。为此,我们应该明白:第一,技术取向和价值取向的“互联网+教育”的争论和质疑,都是“互联网+教育”发展过程的必然,“互联网+”的开放、共享理念与传统教育的封闭、保守之间的张力,在不断碰撞与对话中会逐步由裂变、分化走向融合、协同,但由于制度建设的滞后、伦理的缺失,过程是曲折有起伏的;第二,大数据、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和应用,为“互联网+教育”提供技术支撑的同时,也造成互联网和教育之间、学校和社会组织之间边界的模糊和泛化,“互联网+教育”将越发成为一个价值问题而非技术问题,新的游戏规则正在架构,“互联网+教育”更多的是教育的互联网化而不是互联网的教育化。

(二)健全法律法规,构筑“互联网+教育”的制度合法性

教育和互联网的相遇、相连、相通,让本来就异常庞杂的教育系统变得更加复杂多变。“互联网+教育”的数字化、全球化、共享协作化和社会化所带来的新问题、新张力和新情况,诸如数字教育资源版权问题、教育全球化文化安全问题等,使得原有的相关法律法规不再具有针对性和可行性。一是因为原有的基于网络教育的法规集中在网络信息安全、教学内容传播和青少年保护等方面,很多内容时过境迁需随形势更新完善;二是为促进“互联网+教育”发展所需的硬件设施和软件条件建设,需要出台相关的法律法规来保障;三是随着“互联网+教育”而来的新现象、新问题需要新的法律法规给予约束和规范;四是“互联网+教育”作为一个多学科交叉的跨领域和行业间的协作、多主体的配合涉及各种现实性、差异性问题,这既需要从战略层面制订相关法律来引导,也需要更具针对性的地方法规来管治。因此,健全相关的互联网教育的法律法规是当下“互联网+教育”发展的现实需要。全国人大代表周洪宇呼吁:“在立法上,将《互联网教育法》纳入‘十三五规划’,并适时启动制定工作;分层次、分领域推动和完善互联网教育立法。”[11]

(三)强化教育伦理,提升“互联网+教育”的社会公正性

任何技术和创新都是“双刃剑”,在给一部分人或一些领域带来便利的同时,也给另一部分人或另一些领域造成“相对剥夺”。这也是技术和创新发展的必然,是为实现人的目的必走的弯路。但若不进行引导、规范和纠偏,则可能引发“社会不公”和“技术暴力”。对于当下为技术裹挟而快速发展的“互联网+教育”而言,急需教育伦理这一“看门人”为其纠偏、引航。正如技术哲学家汉斯·萨克塞所言,在技术时代,我们面临的不是技术问题,而是伦理问题,诅咒或取消技术是不现实的,正确的态度是科学家和技术工作者通过积极地承担责任,避免急速发展过程中的不良后果[22]。为此,首先应在思想上对“互联网+”这一新技术有客观辩证的认识。技术不只是带来善,也可能带来恶;技术在进步的同时,也抛出了一些新问题。但技术是人造产品,而不是什么神或者恶魔的创造物,技术在变革我们的生产、生活和社会组织结构时,是向善还是向恶取决于人。因此,技术发展进步的过程需要技术之外的价值尺度来考察、规范和引导,即伦理应该成为“互联网+教育”的在场者,“互联网+教育”应该在教育伦理的场域中有序生成。其次,技术活动及其结果不只是关涉某一类人或某些领域,而是涉及整个社会,它本身不会自发地产生伦理关怀,“互联网+教育”也是如此。因此,要进一步加强“互联网+”、大数据等的普及化教育,提升全民的信息素养,缩小乃至抹平“数字鸿沟”,使信息技术服务于教育的公平正义和终身学习,而不是资本逻辑下的商业化、经济利益最大化。再次,“互联网+教育”伦理之维应着重通过日常教育和应用来落实,实现伦理教育的课堂化、日常化和制度化。不幸的是,作为经济学发轫的伦理学,在商业利益的冲击下日渐式微。即便是高等教育的本科课堂中也鲜有伦理教育或者伦理学这一课程。因此,应以价值为基础、以人为中心、以教育为核心,加强伦理的研究和应用,推动“互联网+教育”的伦理建设,净化信息空间,预防或减少信息污染。最后,“联网+教育”伦理之维的建构,不应只涉及互联网信息的技术维度,还应包括互联网企业的商业伦理、互联网用户的社会伦理和教育场域的人文关怀,是一种多维度多视角的伦理审视和规范。

参考文献:

[1] 中国互联网教育行业趋势报告(2016)[EB/OL].(2016-11-01).http://b2b.toocle.com/detail_6366801.html.

[2] 中国互联网教育市场发展现状与未来趋势(2016)[EB/OL].(2017-03-31).http://www.sootoo.com/content/670441.shtml.

[3] 储朝晖.“互联网+教育”还是“教育 +互联网”?[N].光明日报,2016-04-19(14).

[4] 张晓东.“互联网+教育”的哲学反思[J].江苏高教,2017(1):37-42.

[5] 黄荣怀,刘德建,刘晓琳,等.互联网促进教育变革的基本格局[J].中国电化教育,2017(1):7-15.

[6] 陈丽.“互联网+教育”的创新本质与变革趋势[J].远程教育杂志,2017(4):3-8.

[7] 俞明雅,叶波.“‘互联网+’能促进教育公平吗?”——兼论“互联网+教育”公平的挑战与应对[J].教育科学研究,2017(4):15-23.

[8] 曹培杰.未来学校的变革之路——“互联网+教育”的定位与持续发展[J].教育研究,2017(10):46-51.

[9] 2016 年教育信息化工作要点[EB/OL].(2016-02-19).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201602/t20160219_229804.html.

[10]刘延东.“互联网+”时代我国基础教育信息化的趋势和新方向[J].电化教育研究,2017(5):43-50.

[11]易凌云,周洪宇,王明雯,等.推动我国互联网教育立法的思考与建议[J].现代远程教育,2017(1):43-50.

[12] 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)[EB/OL].(2010-07-29).http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html.

[13]南旭光,张培.“互联网+教育”:现实争论与实践逻辑[J].电化教育研究,2016(9):55-60.

[14]平和光,杜亚丽.“互联网+教育”:机遇、挑战与对策[J].现代教育管理,2016(1):13-18.

[15]张忠华,周萍.“互联网+”背景下的教育变革[J].教育学术月刊,2015(12):39-43.

[16]王晨,刘男.“互联网+教育”:移动互联网时代的教育大变革[M].北京:中国经济出版社,2015(6):27.

[17]吴南中.“互联网+教育”内涵解析与推进机制研究[J].成人教育,2016(1):6-11.

[18]埃里希·弗罗姆.占有还是生存——一个新社会的精神基础[M].关山,译.上海:生活·读书·新知三联书店,1989:96.

[19]李春玲.“80后”的教育经历与机会不平等——兼评《无声的革命》[J].中国社会科学,2014(4):66-77.

[20]刘云生.论“互联网+”下的教育大变革[J].教育发展研究,2015(20):10-16.

[21]2016中国互联网教育景气指数研究报告[EB/OL].(2016-12-16).http://www.investedu.cn/?p=4172.

[22]王飞.萨克塞技术伦理思想及其启示[J].科学技术与辩证法,2008(5):75-79,112.