产业精准扶贫中的基层实践:策略选择与双重约束

2018-02-12孙德超曹志立

孙德超 曹志立

摘 要: 随着我国脱贫攻坚工作的逐步深入推进,产业精准扶贫已经成为精准扶贫工作的关键性手段。掌握作为扶贫主导力量的基层政府在产业精准扶贫实践中的策略选择倾向,对于进一步提升产业精准扶贫的效益至关重要。本文以国家级贫困县A县的调查为例,考察了产业精准扶贫中基层政府的策略选择及其形成机理。研究发现,基层政府的产业精准扶贫实践策略,主要包括经营模式的重组整合,扶贫项目类型以数量取胜;存量依赖式的产业选择,注重典型项目打造;简化取向的扶贫产业链培育,积极推动“短平快”项目发展;严格项目和资金的扶贫用途。基层政府推进产业精准扶贫的行为,受到项目制和科层制的双重结构形塑,也即多重目标捆绑下“项目制”的首尾管控和过程闭合以及科层组织的任务迎检和部门冲突。

关键词: 产业精准扶贫;基层政府;项目制;科层制

中图分类号:F32;F113.9 文献标识码: A 文章编号:0257-5833(2018)12-0003-11

一、问题的提出

自精准扶贫战略实施以来,产业扶贫备受国家重视。2016年11月发布并实施的《“十三五”脱贫攻坚规划》强调,“坚持精准帮扶与区域整体开发有机结合”,产业扶贫作为“打赢脱贫攻坚战”的重要方略被提出。在迈向全面建设小康社会的新时期,产业扶贫的作用和地位更加凸显。从中央专项扶贫资金对于脱贫攻坚的政策支持来看,预算安排扶贫资金补助地方部分从2015年的460.9亿元增至2017年的860.95亿元,增幅达86.8% ,其中,新增资金重点用于产业扶贫。可见,通过产业带动的方式扶持贫困地区经济社会发展、实现脱贫,已经成为国家推进精准扶贫工作的关键性手段。

国家以专项资金形式下达的农村产业扶贫资金逐年增加,在这种项目制运作中,基层政府的作用尤为重要。对此,学术界从不同视角进行了效果分析与原因阐释。一方面,从农业产业扶贫项目的效果来看,基层政府在项目推进中发挥着重要的作用,展现出不同的行为面向。另一方面,关于扶贫项目在基层政府的落实过程中会产生目标与结果的“易位”,一些研究从项目制与科层制的视角对项目的执行逻辑给出了深入的阐释。

统观而言,已有研究对于项目申请、审批等流程给予了剖析,指出其中存在的不规范和政府决策的逆向选择问题。单个项目可能部分地存在一些问题,但从地方尤其是基层政府而言,随着贫困县被赋予更大的统筹扶贫项目和资源分配权,在项目分配的结果上呈现出何种效果或状态,现有研究仍显不足。基层政府能否发挥项目制下的自主性?抑或基层政府的行动更加规范,将目标锚定在产业体系构筑和收益分配并带动扶贫上?对于基层扶贫结果的原因解释,不论是项目强化集权的控制论,还是项目受制于地方自主性的反控制论,都或多或少地蕴含着项目失败的隐性假设,认为项目制与科层制之间具有互斥性。应该看到,在我国央地关系及其政策执行體系下,产业精准扶贫中的基层政府仍然具有一定的自主性,但会受到时间和任务两个方面的约束,表现为对扶贫目标在指标考核上锁定、在执行过程上解构、在效果内容上弱化。正如李祖佩所指出的,“项目运作并没有脱离于原有的基层治理体制机制而形塑新的治理空间”。科层制作为一种强弹性的制度设计,具有较强的适应性,对于其他的资源配置方式具有很强的吸纳与融合能力。由此可见,项目制是嵌入而非重新确立了国家治理体制,它在改变科层制下基层政府行动的同时,也被科层关系塑造着。本文以国家级贫困县A县为例,考察农村产业精准扶贫的典型基层实践,总览基层政府的产业扶贫项目策略选择,阐述农村产业扶贫的形成逻辑,尝试为产业扶贫项目会产生何种效果,以及在受到项目制和科层制共同形塑的基层政府那里为何会产生此种效果,提供合理的解释。

二、案例介绍

A县是我国东北内陆腹地的国家级贫困县,地处松嫩平原,属于《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020年)》确立的十四个集中连片贫困地区之一——大兴安岭南麓山区贫困带。全县总人口43万,2016年建档立卡确定贫困户20101户,农村贫困人口39263人。2015年,全县实现地区生产总值(GDP)142亿元,在全省39个县域中排名第22,在8个国家级贫困县中经济体量排名第一,经济条件相对较好。该县为“十年九春旱”的半干旱气候,年平均降水量为399.9毫米;由于地处嫩江和第二松花江的汇流之处,河流沼泽较多。A县地处松嫩平原苏打盐碱地分布区之一,所在的地级市盐碱地面积总计60多万公顷。该县周边盐碱地面积广布,盐碱、沼泽、沙地、裸地等类型土地达13万公顷之多,占全县耕地面积的98.7%,这极大地限制了农业生产活动的开展。在农业发展方面,A县产业结构以种植业和畜牧业为主,域内主要是种植养殖企业。“十二五”期间,该县共筹建194个标准化养殖场(小区),规模养殖户达1.3万户。该地区的气候和盐碱地环境,使得县域内芦苇资源丰富,总面积525公顷,年产量可达4万吨。同时,适宜种植碱性大米和大挠子(一种用于笤帚加工的重要原材料)。在该县的部分地区,大挠子种植的效益较好,发挥了带动致富的效果,得到国家农业部门的关注和报道。此外,该县特色产业还包括黄菇娘、狐貉等。

本文的经验材料来自于2016年我们前往A县开展的基层调研 。课题组重点从农业产业方面,对县、乡、村三级精准扶贫、脱贫攻坚工作进展情况及扶贫配套政策进行了深入的考察。期间,课题组走访了A县4个乡镇的多个贫困村、1个省级领导包保的贫困村(位于L镇)以及7个农民合作社和农业企业。调研过程中,我们采用与基层政府座谈、对各级干部和贫困户的半结构访谈及深入观察法,考察了基层政府产业精准扶贫项目的选择规划和基层运行情况,重点关注了产业精准扶贫的基层政府行为选择特征及其实际约束,并对产业选择布局中的政府决策逻辑进行了深入的探究。

三、产业精准扶贫项目如何选择:基层政府的实践策略

(一)经营模式的重组整合,扶贫项目类型以数量取胜

在项目制背景下,基层政府的关注点集中在以项目建设来争取更多的上级部门专项资金,造就了基层政府间各式各样产业项目的建设行为打造和包装等方式,包括上下合作进行项目包装、不断上马新产业。贫困地区基层政府这种发展产业的强烈冲动,在产业扶贫作为国家“打赢脱贫攻坚战”重要方略的背景下被进一步激发,极大地调动了基层政府发展产业的积极性。然而,由于贫困地区的产业基础和经济环境不佳,在扶贫产业项目的包装、打造方面,基层政府十分重视项目的形式和数量,在有限的条件和范围内开展“创新”,主要表现为产业经营项目的类型整合和形式“创新”。

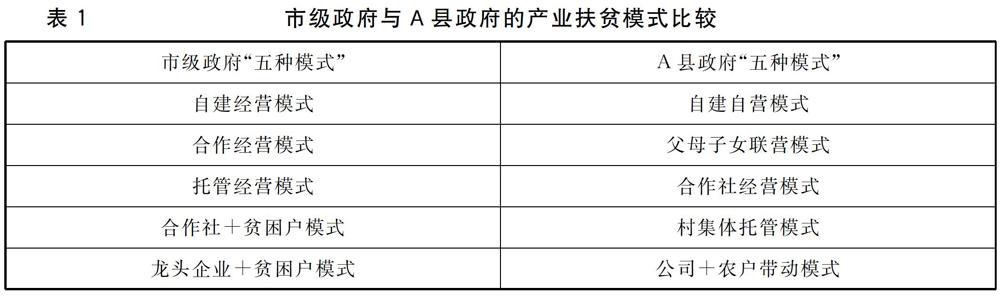

首先,积极塑造产业扶贫的多种模式。市县政府的产业扶贫存在着刻板化的“五种模式”现象,也就是说,即使不同地方和层级的政府在产业项目建设过程中采用的扶贫方式和思路大致相同,也会尽力塑造出多样而全面的“模式”以突显政绩。如果模式的数量不够或缺失,政府就会刻意在某方面进行整合或塑造,而且,在政府间竞争比拼的条件下,地方还会争取“七种”甚至“九种”模式,在争取塑造脱贫攻坚样板的同时,通过项目的样式和数量突显自身的创新能力。A县作为X省国家级贫困县中经济发展条件较好的县,自然资源丰富,农业条件较为优越,在产业扶贫的途径选择上显得游刃有余,集中对域内农牧业产业发展进行政策扶持。由于上级政府提出要实现精准施策五种产业扶贫模式,即“自建经营模式、合作经营模式、托管经营模式、合作社+贫困户模式、龙头企业+贫困户模式”,该县在遵照上级要求的条件下,“创造性”地提出了包含“父母子女联营模式”在内的五种帮扶模式。(见表1)

其次,进一步细分扶助方式的类型,实现扶贫资金和项目的全覆盖。2016年,A县获得中央和省政府下达的专项扶贫资金1.16亿元,除基础设施建设类(包括以工代赈和危房改造项目)之外,该县政府分配0.53亿元用于资助贫困户种养殖产业发展,占专项扶贫总资金的46%。对于这部分资金的使用,A县按照“扶贫资金和项目当年全覆蓋”的原则,采取分类扶助的方式,实行三个等级的补贴标准。扶持三星贫困户共5918户,其中,养殖业项目4000户、种植业项目1918户;二星贫困户共6090户,其中,养殖业项目4000户、种植业项目2090户;一星贫困户共8159户,扶贫项目为农业发展贷款贴息。县扶贫办在汇报中非常自豪地提出,“全市20101户贫困户(除46户死亡外),全部落实产业、资金、项目,覆盖达到100%。……来年(2017年),力争每个贫困户都有2个以上增收项目。”如此众多的产业项目和全覆盖的方式,能够有效地将全部贫困户都吸纳到扶助范围内,使得县域内扶贫产业项目数量在短时间内急剧增加。但实际上,A县扶贫产业项目的重点仍是肉羊、生猪、肉鸡、大鹅等一般性产业,而不是自身具有优势的烤烟、大挠子等产业。

(二)存量依赖式的产业选择,注重典型项目打造

从项目制的分级运作体制上看,无论是上级政府“发包”或是下级政府“承包”,双方都青睐于寻找和打造“典型”。那些自身条件优越的“出类拔萃”者,能凸显上级专项资金和项目的意义,下级在抓包过程中才能彰显优势;那些提升空间和改革增量效益较大的“基础薄弱”者,能满足项目的上级发包方和下级承包方对项目绩效的期待。在这一逻辑线条下,基层政府的产业扶贫实践会表现出“存量依赖”的特征,在项目选择过程中偏向于少数典型项目的打造。这突出地表现为政府在扶贫过程中,对当地传统企业给予资助并进行简单地扩大再生产。从时效性角度而言,依靠增加传统种养殖产业存量的方式具有一定的优势,但与中央“发展特色产业脱贫”的内涵要求还存在一定的差距,而且,实践中会衍生出产业单一、趋同、过剩等问题。

一是借助基础优势扩张已有传统产业。贫困地区的二三产业发展欠优,农牧业在产业结构中占比较大,因此,产业扶贫会最大限度地强化传统种养殖企业的发展。从A县部分扶贫产业项目的统计情况中可以看出,羊、鸡、西甜瓜等传统种养殖产业在扶贫项目中所占比例超过了84%(见表2),而碱性水稻、黄菇娘、狐貉等地方特色产业在实际发展中得到的项目较为有限。其中的道理在于,当地的农业企业主要分布于传统种养殖产业中,这些企业的基础条件较好,在项目和资金的申请过程中得到了政府部门更多的青睐。在同等条件下,资本大量进入传统种养殖企业,抑制了对于地方特色产业的资助,不利于地区产业的多样化和特色化。而同类型扶贫项目的扎推,将导致区域内同质化企业和产品的激增乃至过剩,最终将增加产业发展的市场风险。

二是注重打造产业扶贫项目“典型”。A县在每类产业中开展扶贫的企业大多属于龙头企业(见表2)。例如,肉鸡产业扶贫依托的AD牧业公司是国家级农业产业化龙头企业,黏玉米产业和水稻产业依托的均属于省级农业产业化龙头企业,肉羊养殖依托的也属于地市级龙头企业。由于A县对产业扶贫资金的使用条件要求较高,因此,在扶贫产业项目确立之前,这些产业扶贫的“典型”身份早已基本确定,出现了扶贫过程中资源的精英俘获。与此同时,A县倾力打造省级领导和省政府办公厅包保的贫困村,即TD村和TS村。对于这两个毗邻的贫困村,A县一把手亲自包保了其所在的L镇,A县重要职能部门(政府办、财政和供电等)都对该镇进行了包保,并积极协调争取扶贫基础设施投资2422.5万,产业发展资金405万。

(三)简化取向的扶贫产业链培育,积极推动“短平快”项目发展

产业精准扶贫离不开与生产要素和供需市场的有效对接,这就需要基层政府在遵循市场规律的基础上培育适于产业壮大和地方经济升级的环境,在区域经济发展中扮演积极作为的角色。一般而言,在地区发展初级阶段,要素禀赋结构会呈现出劳动力或物质资源相对丰富、资本和技术相对稀缺的特点,在市场配置资源的竞争机制下,企业多为劳动力或资源密集型。要进一步摆脱贫困,促进持续性发展,需要由政府为比较优势产业降低生产外部性和交易成本。然而,基层政府是否会依据比较优势原理,重点发展和培育优势产业呢?在产业精准扶贫中,基层政府受到项目目标、上级任务考核、脱贫时效的约束,出于风险最小化考虑,并不会积极开发新产业和长线产业,而是会选择简化产业培育,推动“短平快”项目发展。

一方面,以“资金注入”政策代替产业培育。“资金注入”包括直接资金投入和银行贷款。前者是将贫困户的扶贫资金入股企业或合作社,后者则是在特定条件下为企业或贫困户提供各类银行担保贷款和信贷贴息贷款。通过这两种资金注入,基层政府能以简单的方式兼顾产业和扶贫两项任务。A县借助全省“农牧贷”项目,实现本级注入和向上争取担保金0.2亿元,在当地农业银行和农村商业银行获得支农贷款2.6亿元;为中小企业担保公司共注资0.6亿元,为龙头企业、专业合作社和种养大户提供产业发展贷款担保;专门为农业龙头企业提供金融机构担保贷款0.8亿元;为贫困户设立贷款贴息基金3000万元。由此,形成了从龙头企业到农业合作社再到贫困户的贷款保障体系。

另一方面,积极为贫困户谋划“短平快”的种养殖项目。相较于产业链培育和市场打造,个体种养殖项目被认为是周期短、收益高和见效快的扶贫方式。而且,个体种养殖项目的农民认可度较高,基层干部也认为“很多贫困户不愿意跟着合作社或者企业项目走,愿意自家养殖”。于是,收益见效快和管理简单化的“短平快”种养殖项目纷纷上马。我们对A县一把手包保的L镇进行调研走访时发现,从该镇产业扶贫类型统计情况看,“短平快”的种养殖项目随处可见,发放“扶贫羊”、“扶贫猪”、“扶贫鹅”等仍然是地方产业扶贫的主要方式(见表3)。

(四)严格项目开发和资金用途的扶贫导向

产业精准扶贫以发展地方产业、繁荣地方经济的方式来带动贫困群体脱贫致富,因而需要汇集产业发展所需的土地、劳动力和资本等要素。在此过程中,应充分考虑农村贫困地区的特定劳动力结构、收入状况、区位条件和资源禀赋的背景,并围绕带动脱贫的要求进行发展环境、政策支撑和产业体系的构建。与一般性极力争取产业项目、开发区域经济的政府行为不同,产业精准扶贫下的基层政府在利用项目资金进行产业扶持的过程中,更加注意紧密围绕脱贫攻坚的任务。

一方面,积极探索产业带动脱贫的激励机制。基层政府的产业精准扶贫项目,一般都会避开对贫困户而言“操作”难度较高的产业领域,这是因为,贫困群体的致贫原因往往包括产业发展所应回避的因素,如资金匮乏、劳动能力不足、知识技能欠缺等。而且,个体经营难以实现收入稳定增长,脱贫后返贫率高。因此,基层政府倾向于通过产业带动实现长效扶贫。产业带动的关键在于能否通过有效的利益联结机制,确保贫困户真正受益。为此,A县投入近1.4亿元作为风险抵押金,放在金融机构,为龙头企业、专业合作社和种养殖大户提供产业发展贷款担保,并规定只有带动贫困户才能获得低息贷款(贷款利息只有正常贷款的三分之一到四分之一)。

另一方面,严格项目资金使用的扶贫目的。在扶贫项目的财政资金使用上,上级严格规定了扶贫用途。因此,基层政府对于产业扶贫资金的使用十分谨慎。在产业精准扶贫方面,A县提出按照“资金跟着贫困户走,贫困户跟着能人走,能人跟着项目走”的原则使用专项扶贫资金。对于公司或合作社主动带动贫困的,可以扶贫资金入股企业。但每年企业需要以扶贫项目资金款的6%-12%返给贫困户,作为资金收益回报。

四、项目与科层:基层产业精准扶贫的双重约束

产业精准扶贫通过扶贫资金的大量投放和扶贫项目的运作,产生了积极的效果,有助于连片贫困地区经济社会发展和持久性脱贫。在基层产业发展的体制性背景下,产业精准扶贫面临着项目制和科层制的双重结构形塑,具体而言,包括多重目标捆绑下“项目制”的首尾管控和过程闭合,以及科层组织的任务迎检和部门冲突。不同制度结构的逻辑交叉约束,限制了产业精准扶贫的产出和结果,导致产业精准扶贫结果的系统性偏差。

(一)中央产业精准扶贫的多重目标捆绑

精准扶贫既是国家对社会价值的权威性分配,也是保障社会公平公正的自主意志的体现,具有特定的目标诉求。蕴含于精准扶贫中的国家自主性,体现着“对一些并非仅仅是反映社会集团、阶级或社团之需求或利益的目标”的确定和追求。这种国家自主性,能够有效地超脱于特定利益集团,避免受其捆绑和俘获,并通过路径规划和制度设计确保自身意志得以贯彻。但目标的多元化会使得特定的国家意志落实到某一项具体任务中的實现方式之间出现冲突,反而弱化国家自主性。随着国家扶贫资金和项目的增多,在产业精准扶贫中,中央有关“如何培植发展产业”的扶贫业务工作和“如何规划整合资金”扶贫管理工作的目标要求逐渐捆绑加码,产业精准扶贫目标趋于复杂,在科层组织的多层级传递中产生偏差。

一方面,围绕产业培植发展和带动脱贫的目标要求逐渐加码。国家早期的农村扶贫开发纲要对于扶贫工作的定位十分有限,侧重于推动落后地区发展、缩小贫富差距。如《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》提出,扶贫工作“是统筹城乡区域发展、保障和改善民生、缩小发展差距,……全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的迫切需要”。而精准扶贫对扶贫工作的目标定位较高,脱贫攻坚应有助于“扩大有效消费需求,为产业结构调整升级赢得时间和空间”、“形成新的经济增长极”,“对经济发展大局可以起到‘下好一子、带活全局的效果” 。关于如何进行产业扶贫,不同于以往简单地依靠“培植壮大特色支柱产业;促进龙头企业、合作社等带动帮助贫困户生产增收;引导支持企业投资;承接劳动密集型产业转移”,产业精准扶贫的要求更加具体化和系统化。例如,2016年5月,农业部牵头九部委联合印发的《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》要求,产业精准扶贫需要“做到产业选择精准、项目设计精准、支持投向精准、贫困人口受益精准”。在产业精准扶贫的方式方法上,要求科学分析、理性选择优势特色产业,积极促进一二三产业融合升级发展,搭建“网上销售、流通追溯和运输配送”的产业支撑体系,同步跟进抵押贷款和保险支持,实现生态保护的绿色发展等。在产业精准扶贫的实践运作上,要求组织编制规划,动态跟踪、及时更新产业扶贫信息,实现精准管理与考核。国家产业精准扶贫的目标在于实现经济升级和区域振兴,短期内构建起稳固的产业政策体系。虽然这一目标能够缩小区域和贫富差距,但在短时间内诉诸过多的目标,无益于贫困地区政府专注并胜任产业扶贫工作。

另一方面,产业精准扶贫中的任务整合,进一步转嫁给作为执行方的基层政府。与以往扶贫开发相比,产业精准扶贫中的项目资金整合成为特色之一。伴随着国家对贫困县的扶助力度加大、扶贫资金增多,规划何种目标、如何整合资金成为产业精准扶贫的关键。2016年4月,《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》提出,“扶贫资金项目审批权限完全下放到贫困县”。在此基础上,要求贫困县政府制定本地产业发展规划,出台资金统筹整合使用方案,并将资金统筹整合使用绩效纳入扶贫开发工作成效考核。项目资金整合,虽然有助于提高部门财政资金的利用效率,但基层政府被赋予资金整合权,担负了更多的任务压力。A县扶贫办主任指出,“以前,把涉农资金整合使用、窜项花,是违规的;现在,不把涉农资金整合使用,是违规的!”同时,他对资金整合深表忧虑,原因在于,县级扶贫部门整合使用涉农资金,需要详细而繁琐的基层考察、产业分析、论证报告和发展规划,配套的政策任务在一定程度上制约了扶贫资金的快速到位和高效使用。由此,整合前的任务压力比整合后的便利效益要高。

(二)产业精准扶贫下的“项目制”运作:首尾管控与过程闭合

1、首尾管控的指标设置

项目制作为国家公共财政资金的分配方式,是对公共利益的增进和维护,也被认为是国家实现自主性的重要方式和手段 。通过项目的管理体制,针对特定预期目标,通过财政转移支付的办法来进行考评控制,既给予基层政府充足的激励,也可以对政策执行结果进行有效的把控和约束。实践中,这种约束主要是通过项目运行前具体的指标设置以及项目结束后的指标验收来实现,也即是一种管住项目“首尾两头”的方式。从项目管理方而言,选取项目预期目标中的关键性指标,并在项目结束时依据标准体系进行评估验收,能够有效地避免项目落实过程中偏离预期目标,也有助于减少由于管理面过大、层级过多而带来的管理失控问题,减轻考核任务压力。

国家的产业精准扶贫也不例外,扶贫资金和项目的下达,往往伴随着一系列具体的脱贫指标设置、项目评估与验收。但是,这种将指标当作项目落实“指挥棒”的做法,常常导致激励的偏差,也即项目执行和考核均以完成指标作为主要任务。项目目标基本恒定,但影响目标达成的因素却在不断发展变化,目标往往就变成僵化的指标。至于最终项目预期结果以及政策制定者所期望的效果,往往被项目管理方和执行方所忽略。

由于受到严格的指标限制,A县产业精准扶贫实践中十分重视把控资金和项目的扶贫用途,对指标有着不切实际地追求。为了兼顾产业发展和脱贫任务,除了发放牛羊等家畜等,A县提出由公司和专业合作社带动贫困户,将分配给贫困户的产业发展资金入股企业和合作社,实现带动贫困户获利分红的目的。省里要求,使用扶贫资金收益分红的,收益率不能低于6%。每年对扶贫资金进行检查验收时,都会对这项指标进行考核,目的在于避免基层政企合谋套取国家资金。但是,这种严苛的指标,却让基层政府忽视了扶贫中产业发展的内在逻辑。对于县级政府而言,扶贫收益越高,表明地方产业发展资金的使用越高效。实际上,A县6%-12%的资金收益率作为贫困户回报分红显然较高,甚至超出了同时期正常的银行贷款利率。而且,扶贫资金在本轮扶贫过程中发挥带动效应、实现部分贫困户脱贫之后,并不直接归属企业或者脱贫户,而是作为下一轮新进贫困户的脱贫扶助资金。贫困户扶贫发展资金数量少,扶贫资金分红收益率要求高,限制了产业扶贫政策对种养殖大户与专业合作社的扶持效果。在一些合作社或者企业看来,扶贫资金是进一步发展的负担,并不具有吸引力。

2、“过程闭合式”的项目运作

国家治理中的项目制具有分级运作和治理的特点,也即是一种国家部委发包、地方政府打包、基层村镇抓包的结构 。项目制作为一种国家资源的再分配方式,“嵌入在多层级政府的政治结构之上,是有效地在中央与地方之间均衡了集权和分权的纽带” 。加之政府原有的层级控制权,项目制强化了由上至下的分级激励和控制,是在资源高度集中条件下的逻辑延伸。因此,项目制本质上仍然是一个政府资源如何分配以及资源如何使用的内部闭合的过程。政府主导或主推的项目运作過程表现出了一种闭合式特征,产生了诸多负面效应,如通过龙头企业和基层干部的承包推广双季稻种植 ,以及国家的行为和意图在地方实践中忽视“米提斯”所导致的失败 。从运作过程来看,产业精准扶贫下的项目制运作呈现出典型的闭合性。国家有关部门以事本主义的原则向下转移支付,对财政资源进行再分配,设置指标体系,对地方政府组织考核。省级政府肩负领导责任,负责下达国家项目资源,从宏观层面把控地方产业发展战略和方向,负责督导和监管。县级政府作为实际项目的执行者,会进行产业发展的规划、重点领域资金的分配、产业扶贫方式的选择。乡镇和村的示范乡村和典型乡村会通过借款筹资、示范包装等来进行“抓包”(见图1)。项目制下的产业精准扶贫,表现出弱决策论证、强迎合执行,弱参与反馈、强监督检查的特征。在基层产业精准扶贫中,政府主导着资源的下达和上接,资源的权威性分配发生在政府内部不同层级之间,制度结构的反馈调试有限。

受到闭合式项目运作的影响,一方面,地方扶贫产业选择呈现出存量依赖的特征。扶持政策基本由基层政府决定,传统种养殖业产业基础好、带动贫困户能力强,得到的政策优惠就多,这样,地方特色产业发展的需求较难得到满足。我们在实际调研中了解到,A县YF粮贸公司(生产具有地方特色的碱性大米)经理与扶贫办主任商量,县里能否再给一定的优惠政策,好多贷一些款。扶贫办主任表示,虽然公司生产的碱性大米很好,也很有前景,但公司企业的合作社带动贫困户人数固定,该给的按规定已经给过了。另一方面,项目运作缺乏及时有效的政策反馈和修正。例如,A县为了减少扶贫资金流失,规定对农民个体选择自建自营方式的采取事后补贴,也即贫困户先自行建设大棚或购买畜禽,所购物资都履行相关手续后,经检查验收合格后给予扶持资金补贴。一个大棚的成本需要2-3万元,还要投入生产资料,贫困户基本负担不起。实际上,该县的种植棚膜,多是由帮扶单位全额拨付或由较大规模合作社建设运营。

(三)产业精准扶贫中的科层组织:任务迎检与部门冲突

1、纵向基层任务迎检

基层政府的中心工作是围绕上级政府部署的各种任务而展开贯彻落实工作。而中心工作又都辅之以考核检查,这樣,中心工作就可以化约为考核检查和迎接检查。我国的晋升锦标赛体制,属于一种强激励的形式。科层组织结构中的职务晋升对个人的激励作用较为强劲。由此,基层政府十分看重能否有效迎接上级的任务和检查,既包括正面政绩的完成,也包括负面“否决”事项的规避。

基层政府的产业精准扶贫实践,同样受到这种强激励下上级政府考核检查的塑造。由于中央设定了多任务的目标,产业精准扶贫本身内含着培育和发展产业的市场逻辑和社会公平诉求的道德逻辑之间难以调和的张力。中央提出要在2020年打赢脱贫攻坚战,加大了基层政府迎接检查的压力。在农户脱贫和产业发展“双重”任务以及时间约束的条件下,基层政府的注意力也发生了变化,他们会更加注重那些上级检查成本低、成效外显性强的关键性任务,基层政府在产业扶贫方面遵循负面“不出事”和证明完成任务的逻辑。

首先,重视具有政绩否决性质的否决性检查事项。即使在发展产业这种易出政绩的领域亦是如此,“做砸A事,可以通过把B事或C事做漂亮来弥补”的惰性逻辑并不能起作用。2016年末,A县开展“万名干部驻千村百日大会战”行动,以应对全省即将开展的脱贫攻坚年度任务检查。其中的一项检查是,对产业精准扶贫受益人群,严格规定了受益群体的条件,即省里规定的八类人群(也称“八类户”)不能建档立卡享受国家财政扶持,否则属于政策违规,不论产业扶贫效益是否突出,给予一票否决。A县扶贫办业务科室领导对此强调,“有些国家规定的八类户,不准进入建档立卡数据库。其实贫困户,可能是亲戚用他名买了车,大伙儿也都知道他家穷,实际没车。但是交警队一查,你名下有车。对于这种情况,省里意思告诉了是必须清除。到时候审计署查来了,不听你的,也没工夫听你解释。”

其次,相对于产业培育和规划发展,更注重“短平快”项目。在时间压力和任务强度都较大的条件下,基础较弱的地方特色产业、潜在优势产业和产业升级融合,对于基层政府而言并不具有实际效益。短时间内完成扶贫任务和检查,最佳选择就是借助传统产业的优势带动贫困户,通过突出贫困户获得政府资助项目的数字来完成政绩要求。A县的产业精准扶贫,明显表现出对产业链培育和产业环境打造方面的兴趣较小,实践中更加注重项目的覆盖面、受益人数等。我们在L镇了解到项目的全覆盖情况。尽管贫困户的种植大棚和牛羊养殖项目具有特定的技术要求,全镇技术人员较为缺乏,但从不同种类的扶贫模式占比情况看,自建自营模式占比仍然较大(见表4)。

2、横向部门合作冲突

依据组织系统中的权力配置而划分的科层组织部门及其彼此关系,其作用在于“把科层组织成员间的接触主要限制在事先规定的规范内,以此使各种摩擦减少到最小限度”,但是,“正是这些能增进服从可能性的方式导致了过分严守规章,造成胆怯、保守和技术主义的工作作风”。科层制的专业分工由此成为部门之间协同合作的藩篱。这种部门划分的科层制结构对效率的追求,强化了部门本位的自我保护。产业精准扶贫经历由上到下的资源再分配,尝试通过项目专项资金渠道来突破层级传达所产生的效率损耗,但却陷入科层体系中部门的反功能怪圈当中。原有的部门分工、各管一块的规章制度,在变化的新环境和任务下,阻碍了组织新目标的高效实现,体现为产业扶贫中不同部门之间的利益冲突,制约了产业培育所需的扶贫资金整合及其使用。尼斯坎南的官僚制模型指出,官僚组织和个人都会致力于追求“他们所负责的特定服务的预算最大化”。在部门利益至上的条件下,政府部门对于权力和利益的最大化追求,使得产业精准扶贫政策难以形成合力。

虽然国家已经开始在贫困县试点涉农资金整合政策,促进地方扶贫资源整合,但基层政府的多部门资金整合并不能破解上级政府的部门藩篱。表面上看,可以使地方资金利用更有效益,但实际上,从基层进行资金整合存在较大难度。A县扶贫办主任对于涉农扶贫资金整合表示出了忧虑之处并分析了内在原因,“这种资金整合方式好不好呢?好。它有益于我们县里把资金整合一起搞重点项目。但有难度。例如,每年农业部门都下拨园区建设资金,但是目前我们的园区建设基本已经可以了。可是农田水利设施条件差,资金不足。如果想从县一级层面进行资金整合,将园区建设资金投到农田水利建设,贫困县今年国家政策是允许的。但是明年,农业部门的这项资金就不一定给你了……说到底,农业部门的资金不能给其他部门的扶贫政绩做贡献。”在官僚部门预算及其控制权最大化的背景下,基层政府的涉农扶贫资金整合权,建立在上级政府分立的部门财政资金结构上。由于基层的资金整合行为会对上级政府的部门利益形成冲击,进而波及本级预算收益,其实际执行程度和效果都会大打折扣。

五、结 论

当前我国的产业精准扶贫,采取的是一种基于结果导向而非过程导向的项目制运作方式。但从基层实践中可以看到,在项目目标和项目预期结果之间,同样充斥了科层组织结构及其运作逻辑。在国家多重目标约束的背景下,产业脱困的市场诉求、地方经济增长的发展诉求和扶贫济弱的社会道德诉求,被寄希望于产业精准扶贫的基层实践之中。产业精准扶贫的政策实施主体,也即基层政府,在多任务目标下,虽然被赋予了很大自主权,但其行动表现出了对结构体制的选择性适应。基层政府采取的策略主要包括:经营模式的重组整合,扶贫项目类型以数量取胜;存量依赖式的产业选择,注重典型项目打造;简化取向的扶贫产业链培育,积极推动“短平快”项目发展;严格项目和资金扶贫用途的产业扶贫。实际上,基层政府发展产业项目扶贫的行为,受到了项目制和科层制的双重结构形塑,也即多重目标捆绑下“项目制”的首尾管控和过程闭合以及科层组织的任务迎检和部门冲突。在这种结构性特征之下,产业精准扶贫的最终效果将偏离政策最初的目标设定。在这种固有的双重结构形塑下,产业精准扶贫中也会产生多种偏离目标的结果,如利益主体之间会形成对产业扶贫资源的俘获。具体而言,发包者与承包者之间互相“钓鱼”将催生项目制下特有的马太效应 ,使得产业扶贫落入“扶富不扶贫”的怪圈当中,产生“官僚政绩至上逻辑与公民需求导向逻辑之间的内在矛盾和困境”。

在此背景下,農村产业精准扶贫的基层实践,要克服项目制的指标逻辑、科层制的权力逻辑,避免对产业发展和长效脱贫的目标迎合与结果扭曲,需要调整政策的约束和激励机制,突破现有的结构局限性。第一,进一步规范产业扶贫项目的规划论证。基层政府需要结合地方特色,制定符合地方优势的产业发展规划,进行有效的项目论证,实现产业扶贫的精细化,健全重大项目决策出台的程序。第二,强化部门协调与资源整合,综合构筑产业发展的适宜环境。适当提升单位协调与资源整合的层级,例如,可以从省一级进行部门整合。第三,吸纳民众参与扶贫项目决策和反馈过程。通过完善项目制的项目落地论证和监督反馈,积极引入社会力量开展项目评估,推动项目考评社会化。

The Grass-Roots Practice of the Precise Poverty Alleviation

of Industry: Strategic Options and Dual Constraints——Based

on the Investigation of County A

Sun Dechao Cao Zhili

Abstract: With the gradual deepening of the work of poverty alleviation in China, the precise poverty alleviation of industry has become the key means of precise poverty alleviation. It is of great importance for further improving the benefits of precise poverty alleviation to master the strategic choice tendency of the grass-roots government as the leading force of the precise poverty alleviation of industry. This paper takes the investigation of the national-level poor county A as an example, investigates the strategic selection and formation mechanism of the grass-roots government in the precise poverty alleviation of industry. The study finds that the practical strategies of precise poverty alleviation of industry from the grass-roots government include reorganization and integration of management models and the types of poverty alleviation project wining by quantity; industrial selection depending on stock and building typical projects; choosing simplified orientation for the cultivation of the poverty alleviation industry chain and promoting the development of the “short, adaptable and fast” projects actively; and using poverty alleviation projects and funds strictly. The actions of grass-roots governments' promoting precise poverty alleviation of industry are shaped by the dual structure of the “project-based system” and the bureaucracy, that is, the head and tail control and process closure of the “project-based system” under the multiple targets binding, and the task inspection and sector conflict of the bureaucracy.

Keywords: the Precise Poverty Alleviation of Industry; Grass-roots Government; Project-based System; Bureaucracy