不同居群野罂粟个体形态特征及访花昆虫行为观察△

2017-12-26董又溧李慧芳庄丽刘金新赵春颖阿里穆斯

董又溧,李慧芳,3,庄丽,4,刘金新,赵春颖,阿里穆斯

(1.中央民族大学 中国少数民族传统医学研究院,北京 100081;2.“中国少数民族传统医学”教育部重点实验室,北京 100081;

·中药农业·

不同居群野罂粟个体形态特征及访花昆虫行为观察△

董又溧1,2,李慧芳1,2,3,庄丽1,2,4,刘金新5,6,赵春颖5,6,阿里穆斯1,2

(1.中央民族大学 中国少数民族传统医学研究院,北京 100081;2.“中国少数民族传统医学”教育部重点实验室,北京 100081;

目的野罂粟作为“咳欣康”与“咳喘宁”等中成药的主要成分被大量开发,野生资源数量急剧减少。本研究探讨不同地区野罂粟个体形态学差异及访花昆虫的类别与行为。方法在野罂粟盛花期,选择不同生境的10个野生居群,采用经典的样方法与样带法结合定位观测研究花期野罂粟的株高、分埠数、莛数和叶片性状等7个生物学指标和访花昆虫的类别与行为特征的差异。结果(1)在个体水平上,野罂粟生物学指标在居群内和居群间均表现出明显差异(P<0.05),株高、分埠数、莛数和叶面积在不同居群间呈现极显著差异(P<0.01);(2)访花昆虫有7目18科23种,其中鞘翅目(4科6种,占26.1%)、半翅目(4科5种,占21.7%)、双翅目(3科4种,占17.4%)、鳞翅目(3科4种,占17.4%)。结论为了更科学的阐明药用植物的繁育机制、遗传背景、活性物质等关键问题,建议下一步开展野外定位观测结合环境控制试验,系统研究中草药的繁殖生物学过程和规律,预期成果将为优良中药品种繁育与栽培及其资源的科学评价提供参考依据。

野罂粟;居群;资源评价;个体形态;访花昆虫

1 引言

近年来,关于野生植物的繁育机制和传粉昆虫行为的研究越来越受到关注。据对国家自然科学基金委员会资助的各类昆虫有关项目统计发现,仅2015年就有320 项,较2014年度增加近10%[1]。此外,最新的《中国生物种质资源科学报告》[2]强调,揭示野生植物(含药用植物)的繁育机制、遗传背景、活性物质及其功能基因的基础研究将是建立种质资源评价方法和质量标准的关键,对未来我国生物种质资源的保护及可持续利用具有重要的现实意义。因此,以国家“中药材保护和发展规划”战略为契机,围绕繁育机制、遗传背景、活性物质等关键问题,开展野外定位观测结合环境控制试验,进行中草药的繁殖生物学过程和规律的基础研究,必将为中药优良品种繁育与栽培及其资源的科学评价提供参考依据。

野罂粟PapavernudicauleL.是罂粟科罂粟属多年生草本植物,果实及全草入中药,花入蒙药,收载于蒙药大师占布拉·道尔吉的《蒙药正典》,在蒙古族民间沿用已久,用于治疗久咳、喘息和久泻[3-4]。近年来,野罂粟作为“咳欣康”、“咳喘宁”等中药的主要成分被广泛熟知并被大量开发应用[5]。野罂粟在内蒙古境内主要分布于大青山、乌拉山、蛮汗山、锡林郭勒盟东部与东南部山地等区域的山地林缘、草甸、草甸草原及沟谷[6]。目前,国内外对于野罂粟的研究大多集中在化学成分及药理研究[7-9],而关于野罂粟的繁殖生物学特征方面的研究却鲜见报道。此外,随着30年来工业化进程的加快,野罂粟资源的自然分布区域已发生巨大变化,野生资源分布及数量急剧缩小,在工业化密集区域已难觅其野生资源,不久将无法满足市场需求[10]。因此,本研究选择不同生境条件下的10个野罂粟天然居群,通过研究繁殖生物学特征,定位观测访花昆虫的类别与行为,以探索野罂粟的繁育机制,最终为野罂粟资源的保护和可持续利用提供科学依据。

2 材料与方法

2.1 材料

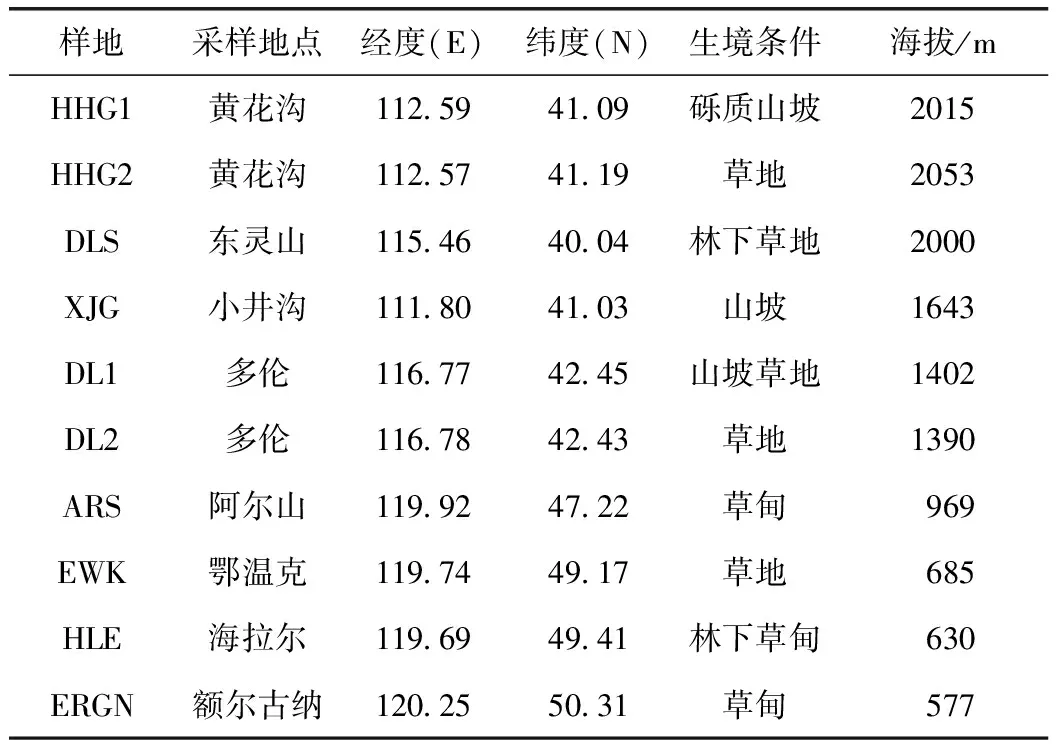

2013年6~8月,在整理文献的基础上,本研究选择内蒙古境内的黄花沟(HHG)、小井沟(XJG)、多伦(DL)、阿尔山(ARS)、鄂温克(EWK)、海拉尔(HLE)、额尔古纳(ERGN)和北京的东灵山(DLS,表1)等10个典型的野罂粟居群,进行繁殖生物学和访花昆虫的分类与行为观察研究,采集野罂粟植株、昆虫及土壤样品。

表1 采样地生境信息

2.2 方法

在上述各样地,参照Song et al.[11]采用样方法随机设置3个1 m×1 m的样方,测量野罂粟个体的株高(从根部至植物顶部)、分埠数(植物分枝数)、莛数(茎数)、叶片长度(叶片底部至顶部)、叶宽(叶片中部))与花冠径(自然生长状态下的最宽部分)等指标(植株数,n≥15,表2)。采用样带法在野罂粟的盛花期随机设置5 m×30 m的样带,对有访花行为的昆虫进行记录和网捕带回实验室进行鉴定保存[10-11]。同时,随机选取野罂粟健康植株由地表向下挖取50~230 cm的土壤剖面,观察野罂粟的地下根系分布特征。采用SPSS 18.0对数据进行单因素方差分析(One Way ANOVA),利用Duncan法对平均值进行比较。

3 结果与分析

3.1 野罂粟个体生物学特征

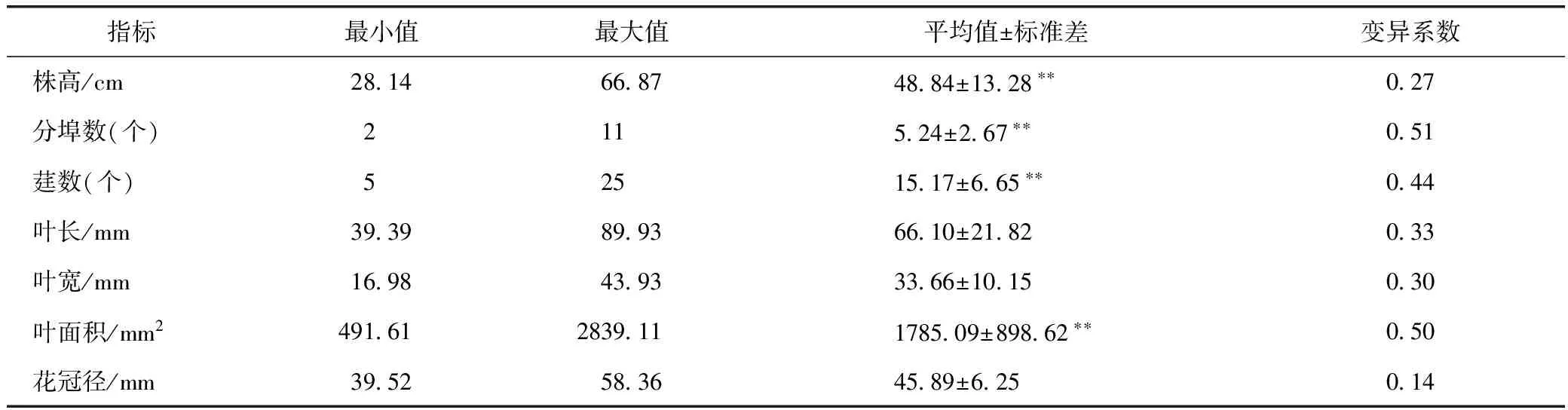

本研究分别对野罂粟个体的株高、分埠数、莛数、叶长、叶宽、叶面积与花冠径等七个生物学特征指标进行考察。结果显示,在个体水平上,不同居群间的野罂粟生物学特征指标存在明显差异(表2),变化范围表现为,株高:33.73~66.87 cm;花冠径:38.36~58.36 mm;叶长:31.65~75.53 mm,叶宽:16.80~47.09 mm;叶面积:491.69~2 900.21 mm2;分埠数:2~11;莛数:5~26。

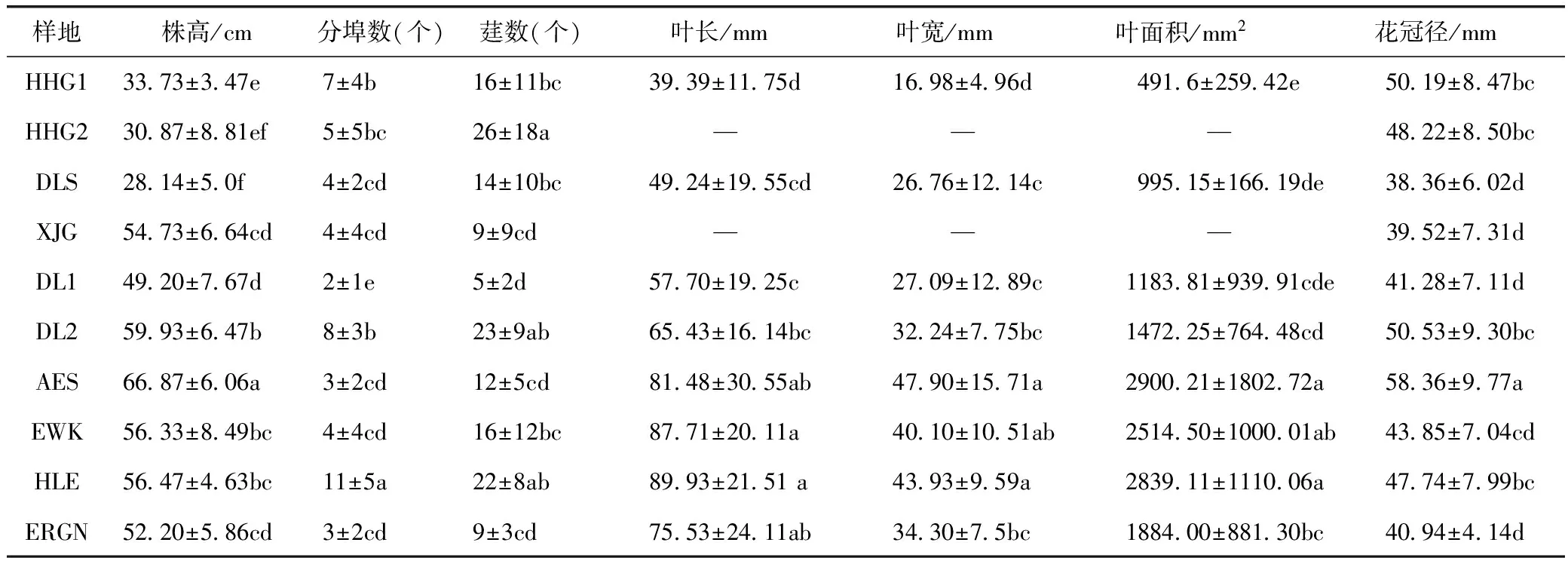

同时,在同一居群内的野罂粟生物学指标亦存在较大的个体差异(表3)。其中,变异系数的平均值呈现如下趋势:HHG1>EWK>XJG>HHG2>DLS>AES>DL1>DL2>HLE>ERGN。而且即便是在同一居群内,不同形态特征指标的变化也有所不同。如,在HHG1居群,分埠数的变异系数最高(0.856),株高的变异系数最低(0.103);而在HHG2居群,莛数的变异系数最高(0.718),花冠径的变异系数最低(0.176)。

而总体上,各个指标的变异系数呈现如下趋势:分埠数>叶面积>莛数>叶长>叶宽>株高>花冠径。此外,方差分析结果显示,不同居群间野罂粟的株高、分埠数、莛数以及叶面积的差异达到极显著水平(表4)

表2 不同居群间野罂粟个体形态特征指标(n≥15)

注:表中字母为Duncan grouping 表示值,小写字母表示在P=0.05水平;同列数据标字母相同者为相互间差异不显著

表3 同一居群内各个形态特征指标的变异系数

注:—表示缺测值(下同)

表4 不同居群间的形态特征差异

注:**表示显著性水平P<0.01

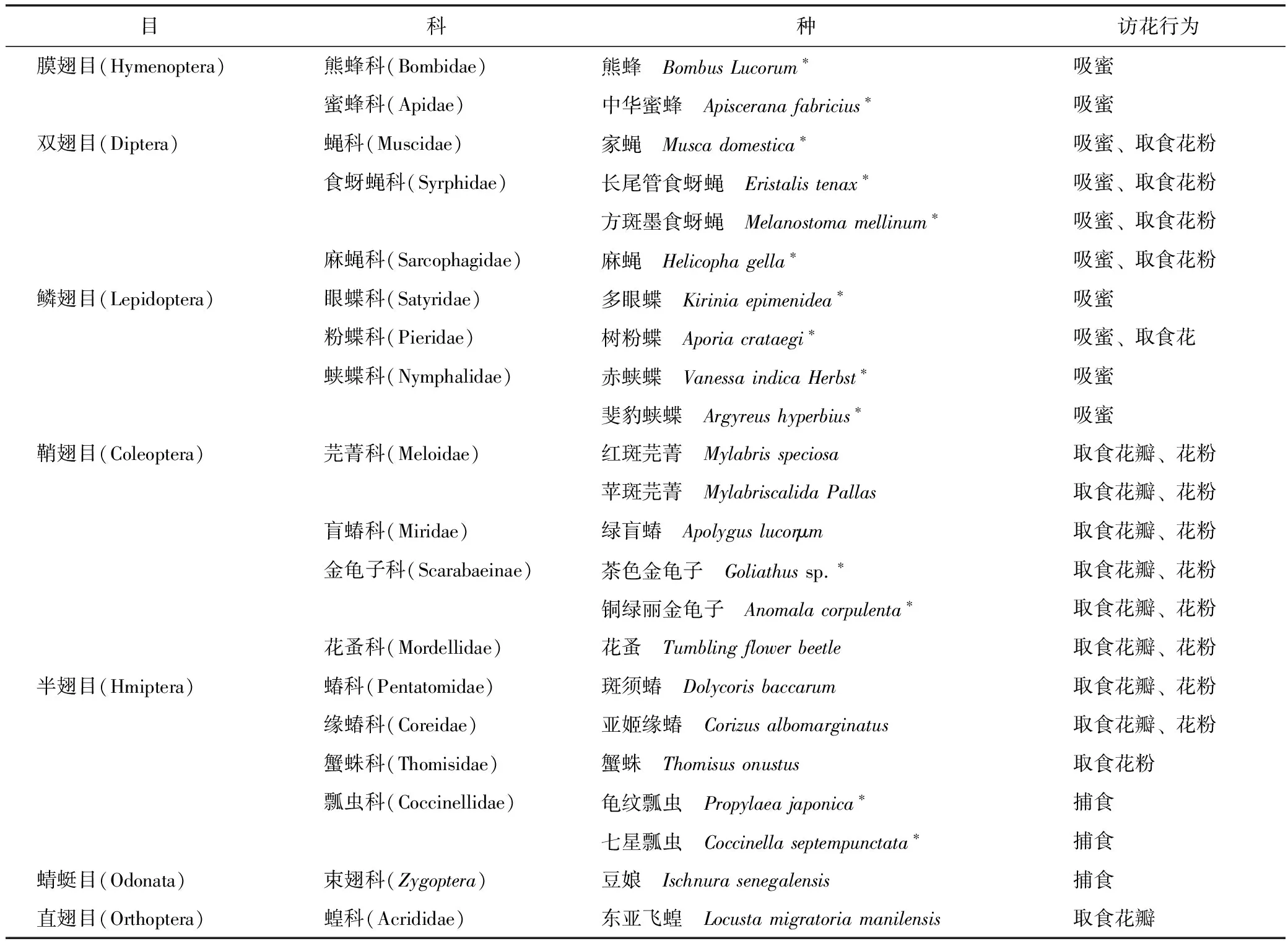

3.2 访花昆虫种类组成

由表5可知,通过野外定位观测和标本鉴定得出对野罂粟具有访花行为的昆虫共23种,分属于7个目的18科(由内蒙古师范大学能乃扎布教授鉴定)。其中,鞘翅目(Coleoptera)数量最多,有4科6种,占26.1%;其次是半翅目(Diptera)有4科5种,占21.7%;双翅目(Diptera)有3科4种,占17.4%;鳞翅目(Lepidoptera)有3科4种,占17.4%;膜翅目(Hymenoptera)有2科2种,占8.7%;蜻蜓目(Odonata)有1科1种,占4.4%;直翅目(Orthoptera)有1科1种,占4.4%。

表5 访花昆虫名录

注:*表示传粉昆虫

3.3 野罂粟繁殖特征观察

3.3.1 无性生殖系观察 野罂粟是多年生直根系草本植物,根系向下生长极深,可达200~300 cm。本研究在野外调查过程中,仅在DL1与DL2居群,采挖到较为完整的野罂粟地下根系部分(图1)。其中,主根最长可达210 cm,为植物地上高度的1.5倍以上;侧根长约10~35 cm,地下根系的水平覆盖面积基本与地上部分的盖度相接近,且未发现野罂粟地下部分存在克隆生长(无性生殖系)的迹象。这些结果与文献报道相一致[11-12]。

图1 野罂粟地下部分观察

3.3.2 访花昆虫行为观察 野罂粟为虫媒花,本研究所选择的不同居群野罂粟花多为淡黄色,少有桔红色,并带淡淡的芳香气味。我们通过样带调查法和定位观察,记录和捕获的访花昆虫有23种,分属于7个目的18科(由内蒙古师范大学能乃扎布教授鉴定,表5)。通过野外定位观测与记录发现,昆虫的访花行为与访花目的存在差异,对野罂粟具有传粉行为的昆虫有14种,分属于膜翅目、双翅目、鞘翅目、鳞翅目及半翅目。其中,膜翅目的蜜蜂Apisceranafabricius作为调查地的主要传粉者,个体数量占有绝对优势。但是,蜜蜂的访花行为受气候因素的影响较大,在阴天或雨天蜜蜂的访花频率明显减少(-65%)。熊蜂BombusLucorum数量虽不及蜜蜂,但是熊蜂体表面积大于蜜蜂,可携带更多的花粉,是野罂粟的高效能传粉者。同时,由于熊蜂对低温、低光具有较强的适应能力,在阴雨或雨天雄峰仍可维持进行一定的传粉行为。此外,双翅目的家蝇Muscadomestica、长尾管食蚜蝇Eristalistenax、麻蝇Helicophagella与鳞翅目的多眼蝶Kiriniaepimenidea以及鞘翅目的铜绿丽金龟子Anomalacorpulenta、龟纹瓢虫Propylaeajaponica、七星瓢虫Coccinellaseptempunctata也是野罂粟的有效传粉者。半翅目的蟹蛛Thomisusonustus常常停在野罂粟的花朵中,以自身的颜色作为保护色,等待其他昆虫访问花朵时,对其进行捕食,在没有其他访花者时,也以花粉为食。而以红斑芫菁Mylabrisspeciosa及苹斑芫菁MylabriscalidaPallas为代表的芫菁科昆虫取食野罂粟的花药、花粉与花瓣乃至嫩叶,在其取食时的咀嚼动作易伤害花朵,危害野罂粟生长与繁殖,此类昆虫对野罂粟植株的损害作用远远大于其传粉效应。此外,根据记载在干旱少雨季节,调查地亦有大量直翅目蝗虫成灾的报道[11],它们对包括野罂粟在内的植物资源产生更加直接性和毁灭性的伤害。

4 讨论

植物在自然界中普遍存在多样的形态变异现象[13]。一般来讲,植物生物学特征、繁殖特征基本反映植物对其生境条件的适应能力[14]。即便是同一物种,由于受到遗传分化及其所处生境生态因子的综合作用,所表现出的功能性状亦会有所差别[15]。例如,在药用植物重楼Parispolyphylla的不同居群之间,各器官的变异程度呈现出生殖器官大于营养器官[16]。又如,由于曼陀罗Daturastramonium的生境相对闭塞,居群分布范围相对狭窄,导致其不同居群间的形态性状变异减少[17]。本研究也得到了类似的结果,野罂粟的形态特征(表2~4)在居群内和居群间均表现出明显差异(P<0.05)。

在自然演化历程中,昆虫与植物之间相互作用、相互选择、相互适应,形成了错综复杂的关系,其中最为特化的结果是植物演化出虫媒花,昆虫演化出传粉昆虫[18]。已有研究表明,显花植物的65%为虫媒植物,访花昆虫的传粉行为直接影响显花植物的生长周期与繁殖规律[19]。虫媒花的一般特征为:两侧对称(便于昆虫着落),色泽鲜艳(常为黄色或蓝色),具花蜜,味清香而不浓烈[20]。其花的结构、颜色、气味和给访花者提供的报酬等[21]都会给传粉带来一定的影响。野罂粟的花部特征完全符合上述特征,是典型的虫媒花,因此能通过自身的特点吸引不同昆虫对其进行访问,为其传粉繁殖。在生产实践中,通过繁殖优良品种、引种驯化及人工栽培、定向育种等方法,可以弥补因药品生产及气候环境等其他因素导致的野生资源下降,获得人们需要的植株。研究野罂粟的繁殖过程与机制,可为提高和改善其产量提供保障。

已有大量研究表明[22-24],光照、温度等气象因素通过影响访花者的数量、行为、频率,进而影响植物的传粉与座果。刘林德等[25-26]发现,刺五加Acanthopanaxsenticosus与蓝盆花Scabiosatschiliensis的传粉特征对气象因子的适应性有所不同。昆虫对刺五加的访花频率与光照强度和日照时数正相关[23];而昆虫对蓝盆花的访花频率则表现出一定的日变化,并对微环境的变化敏感[26]。本研究也得到了相近的结果,在晴天9点~14点之间,野罂粟的访花昆虫种类较多(7目18科23种)且昆虫访花行为与访花目的不同(表5),而在雨天基本上没有发现传粉昆虫。鉴于上述,研究有效传粉昆虫的种类、访花行为与目的是揭示药用植物生长与繁殖机制的重要内容之一[27],生境条件和气象因素对其的影响又不是这些因素的简单加权,而是一种复杂的综合效应。因此,今后的在大数据时代,研究药用植物的繁殖特征及其次生代谢产物之间的相互作用关系,特别是在不同环境条件下,开展野外定位观测进行中草药的繁殖生物学过程和规律的基础研究,将为深入系统探究其隐含的生物规律和品质形成的生物学本质奠定科学基础。

[1] 吕秀霞,张仙婷.2015年度与昆虫学相关的国家自然科学基金资助项目统计与分析.应用昆虫学报[J].2015,52(6):1513-1526.

[2] 刘旭.中国生物种质资源科学报告(2版)[M].北京:科学出版社,2015.

[3] 占布拉·道尔吉.蒙药正典(罗布桑译)[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2007.

[4] 苏佩清,李锦,王承华,等.论野罂粟归经.承德医学院学报[J].1993,10(4):303-304.

[5] 蓝蓉,崔箭,覃筱燕,等.民族药野罂粟的化学及应用研究现状与发展前景[J].微量元素与健康研究,2006,23(4):51-55.

[6] 内蒙古植物志:第二卷[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1991.

[7] 崔箭,庞宗然,崔勋.野罂粟化学成分及药理作用研究进展[J].河北医学,2003,9(6):553-557.

[8] Liu Y P,Tong J M.Analgesic effect of nudicauline and its mechanism[J].Chinese journal of Clinical Rehabilitation,2005(9):238-239.

[9] 刘素芳.野罂粟水煎剂对番泻叶致泻小鼠止泻作用的机理研究[M].北京中医药大学,北京,2007.

[10] 阿里穆斯,王勇,庄丽,等.野罂粟生物碱化学成分及生物活性研究进展[J].中央民族大学学报(自然科学版),2013,22 (3):5-11.

[11] Song M H,Don,M,Jiang G M.Clonal plants’ importance and plant species diversity in the communities along the Northeast China Transect[J].Ecological Research,2002,17:705-716.

[12] 甄占萱,李云祥,那淑芝,等.野罂粟形态特征与开花规律研究[J].安徽农业科学,2007,35(20):6081-6082.

[13] 冯立超,孟庆繁,高文韬.长白山西南坡山楂海棠访花昆虫多样性及其行为研究[J].广东农业科学,2015,42(3):147-152.

[14] 罗长维.麻疯树传粉昆虫组成及主要传粉者行为生态学研究[D].北京:中国林业科学研究院,2012.

[15] 谭永耀,许恒皓,何坤,等.拟南芥自然居群的形态变异[J].武汉大学学报(理学版),2004,50(6):775-780.

[16] Lavorel S,Mcintyre S,Landsberg J,et al.Plant functional classifications:from general groups to specific groups based on response to disturbance[J].Trends in Ecology and Evolution,1997,12:474-478.

[17] 朱璧如,徐冰,张大勇.草地植物功能性状变异的程度和来源[J].北京师范大学学报(自然科学版),2011,47(5):485-489.

[18] 李林玉,李绍平,杨斌,等.滇重楼不同居群形态变异研究[J].中国中药杂志,2010,35(22):2959-2962.

[19] 赵云青.曼陀罗不同居群形态多样性及生物碱含量比较研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2011.

[20] 任炳忠,尚利娜,高毅,等.长白山地区优势蜜源植物花的气味与访花昆虫种类的关系[J].吉林农业大学学报,2012,34(1):24-30.

[21] 李俊兰,潘斌,格日勒,等.濒危植物柄扁桃的传粉者及其访花行为[J].生态学杂志,2011,30(7):1370-1374.

[22] Faegri K L,Leendert P.The Principles of Pollination Ecology[M].Oxford:Pergamon,1979.

[23] 龚燕兵,黄双全.传粉昆虫行为的研究方法探讨[J].生物多样性,2007,15(6):576-583.

[24] Smith S E,Buchmann S L.Pollination effectiveness and pollination efficiency of insects foragingProsopisvelutinain South-eastern Arizona[J].Journal of Applied Ecology,2004,32:519-527.

[25] 刘林德,王仲礼,田国伟,等.刺五加传粉生物学研究[J].植物分类学报,1998,36(1):19-27.

[26] 刘林德,陈磊,张丽,等.华北蓝盆花的开花特性及传粉生态学研究[J].生态学报,2004,24(4):718-723.

[27] 邵剑文,张小平,张中信,等.安徽羽叶报春的有效传粉昆虫及花朵密度和种群大小对传粉效果的影响[J].植物分类学报,2008,46(4):537-544.

StudyonIndividualformCharacteristicsandInsectPollinationBehaviorofPapavernudicaulefromDifferentPopulations

DONG Youli1,2,LI Huifang1,2,3,ZHUANG Li1,2,4,LIU Jinxin5,6,ZHAO Chunjing5,6,BORJIGIDAI Almaz1,2*

(1.InstituteofChineseMinorityTraditionalMedicine,MinzuUniversityofChina,Beijing100081,China;2.KeyLaboratoryofMinorityTraditionalMedicine(MinzuUniversityofChina),MinistryofEducation,Beijing100081,China;3.InstituteofMedicinalPlantDevelopment,ChineseAcademyofMedicalSciencesandPekingUnionMedicalCouege,Beijing100193,China;4.RizhaotraditionalChinesemedicinehospital,Rizhao276800,China; 5.InstituteofChineseTraditionalMedicine,ChengdeMedicalCollege,Chengde067000,China; 6.HebeiKeyLaboratoryofStudyandExploitationofChineseMedicine,ChengdeMedicalCollege,Chengde067000,China)

Objective:PapavernudicauleL.is the main ingredient of Chinese patent medicine such as “Kexinkang Pain” and “Ke Chuan Ning”,the natural resource of the herb has been dramatically decreased because of over exploitations.The study aims to investigate the biology characteristics ofP.nudicauleand the behavior and category of the flower visiting insects.MethodsTen population ofP.nudicaulefrom different habitats were chosen to research biology indicators such as height,branches,stems and leaves,and differences between flower visiting insect in categories and behaviors during the flowering period.ResultsBiological indicators showed significant difference at individual plants either from the same population or different populations (P<0.05);especially,the characteristics of the height,branches number,stems and leaf areas showed extremely significant differences between different populations (P<0.01).In addition,the results also showed that there were 23 species of pollinators,which belonged to 7 orders,18 families,within Hymenoptera (4 families 6 species,26.1%),Hemiptera (4 families 5 species,21.7%),Diptera (3 families 4 species,17.4%),and Lepidoptera (3 families 4 species,17.4%) were major visitors.ConclusionIn order to more scientifically review breeding mechanisms,genetic backgrounds and active ingredients of medicinal plants ofP.nudicaule,the authors suggest that located field observation combined with environmental control test would be taken to systematically study the reproductive biology process and universal rules in traditional Chinese medicine,and provide references for breeding,cultivation and resources conservation.

PapavernudicauleL.;population;resource evolution;individual form;flower visiting insect

10.13313/j.issn.1673-4890.2017.9.013

国家自然科学基金(81573535);北京市自然科学基金(5132013);北京市科技新星与领军人才培养专项(Z161100004916032);国家科技支撑计划(2013BAC09B03-4)及中国科协委托课题

*

阿里穆斯,教授,研究方向:民族医药资源保护与利用;E-mail:almaz.b@hotmail.com

3.北京协和医学院 中国医学科学院 药用植物研究所,北京 100193;4.日照市中医医院,日照 262300;5.承德医学院 中药研究所,承德 067000;6.河北省中药研究与开发重点实验室,承德 067000)

2017-02-20)