高危儿家长对过渡期护理真实体验的质性研究

2017-12-13郭宏卿阐玉英倪志红

郭宏卿 阐玉英 倪志红

(苏州大学附属儿童医院,江苏 苏州 215000)

·质性研究·

高危儿家长对过渡期护理真实体验的质性研究

郭宏卿 阐玉英 倪志红

(苏州大学附属儿童医院,江苏 苏州 215000)

目的了解高危儿家长对于过渡期护理的真实体验。方法采用半结构式访谈,对16名高危儿家长进行访谈,借助Nvivo 10软件,应用Colaizzi现象学研究法分析资料。结果提炼出四大主题:住院期间心理压力大、出院后思想负担重、积极乐观的态度、不同的应对行为。结论过渡期护理应重视高危儿家长的心理护理,注重不同时期对患儿持续有效的支持,提高过渡期护理质量。

高危儿; 过渡期; 真实体验; 质性研究; 护理

High-risk children; Transitional period; Real experience; Qualitative research; Nursing

随着NICU生命支持和护理技术的发展,高危儿的存活率显著提高,也增加了其生长发育、神经发育迟滞以及复杂医疗问题的风险[1]。与同龄人相比,这些患儿出院后的家庭护理面临着更为严峻的挑战。有研究[2]表明,充分的出院准备和过渡期护理能够帮助高危儿家庭顺利地完成从医院到家庭的过渡,减少再入院和进入ICU的发生率。高危儿的过渡期护理的对象为整个高危儿家庭,我国高危儿出院后的管理往往对患儿本身的干预更为关注,而家长作为患儿出院后主要的照护者,内心的真实体验和行为往往被忽视。本研究旨在了解高危儿家长对过渡期护理的真实体验,为构建高危儿过渡期护理模式,探索科学的高危儿管理体系提供理论依据。

1 对象与方法

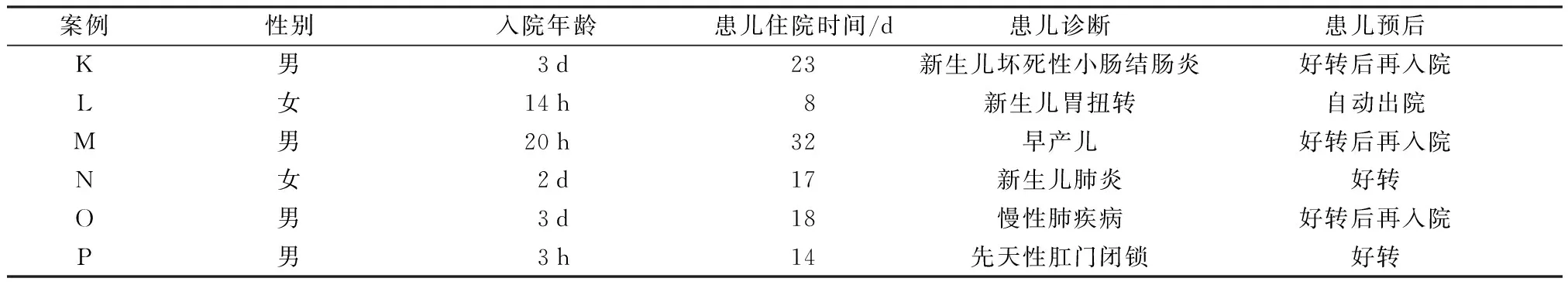

1.1研究对象 本研究选择3位在我院入住NICU患儿的家长作为研究对象进行预访谈,同样方法对我院及苏州市立医院的患儿家长进行正式访谈,采用目的性抽样法。纳入标准:(1)有过NICU住院经历患儿的家长。(2)患儿家长精神正常,神志清醒,有基本阅读和理解能力。(3)自愿参加本项目研究,并签署知情同意书。(4)既往无精神病史。 排除标准:(1)患儿伴先天性畸形或患儿伴遗传性疾病及伴重症合并症。(2)患儿家长有严重视听障碍或认知障碍。样本量以信息饱和原则为标准。共访谈16名患儿家长(编号 A~P),描述对过渡期护理的主观体验。患儿及家长基本资料,见表1和表2。

表1 患儿的基本资料

续表1 患儿的基本资料

表2 受访高危儿家长的一般资料

1.2研究方法 采用半结构式深度访谈法。根据事先拟定的访谈提纲,为获取不同时间点家长对过渡期护理的真实体验,对同1家长进行访谈时选择不同的时间点,包括:出院前1周内、出院后1周内、出院后2周到4周内共三次。每次访谈时间为 20~40 min,地点根据家长便利的原则选择安静的会谈间、空闲的门诊诊室或患儿家中进行访谈。征得受访者同意对访谈过程全程录音,研究者倾听并记录访谈内容,同时观察并记录访谈对象的表情、动作、语句停顿、语调、困惑、相应解释等。访谈提纲包括:过渡期的压力构成;对相关人员实施过渡期护理的感受;出院后遇到的困难,怎样应对等。在研究过程中,根据实际访谈效果,护理专家的建议并依据数据分析结果不断修改半结构式访谈提纲,使其更符合访谈需求,后续资料收集更完整。

1.3资料分析 本研究以Colaizzi的现象学资料7步分析法[3]为基础,结合NVivo 10的运用。对收集的资料进行存储、编码、检索以及非智性分析。分析步骤如下:(1)仔细阅读访谈记录。(2)析取有重要意义的陈述并批注。(3)对反复出现的有意义的观点进行初步编码形成自由节点。(4)分析所有个案中各自由节点间的关系,将性质与概念类似的自由节点归类逐渐形成树状节点。(5)对树状节点进行分析,做详细的描述。(6)辨别相似观点,升华出主题概念。(7)返回至受访者处求证,排除“效度威胁”。研究者围绕着构建的树状节点,系统地结合研究者自己的洞察与反思,考虑树状节点间的关联,逐渐升华出主题概念,即研究结果。所有访谈均由研究者亲自进行,在不同的时间点和场所收集资料,通过深入研究现场和主动参与的方法,取得研究对象的信任,减少霍桑效应。采用合众法分析资料,经具有一定研究经验的第二人核对。并请同行参与讨论,及时修正访谈指引。

2 结果

按照前述研究设计及资料整理步骤,对访谈资料进行反复地比较、归纳、深入分析后,提炼出8个树状节点,19个子节点。归纳为疾病不确定感、焦虑感、经济负担、疲惫感、情感压抑、积极乐观的态度、积极应对、消极应对为树状节点。

2.1住院期间心理压力大

2.1.1疾病不确定感 因高危儿住院期间的病情不稳定,并发症的发生率高,长时间的住院带给患儿家长巨大的压力,表现为对患儿病情的不确定感。个案A:“住院这段时间已经不知道接到过多少医生的电话了,看到医院的号码就特别害怕,怕突然告诉我孩子又有什么病情变化了,或者是又要用呼吸机了或者吃奶又不好了。”虽然处于过渡期,但存在预后不良的高危儿家长住院期间由于对患儿预后的不确定感表现出担忧、紧张、不安、恐惧等负性情绪。个案B:“听医生说孩子有个耳朵听力有问题,不知道脑子是不是也有问题。”个案O:“不知道为什么别人家的孩子都正常,而我自己的孩子怎么会这个样子,也不知道生长发育会不会一直落后于同龄的孩子,智商有没有问题!”

2.1.2因探视限制的焦虑感 在患儿病情危重入住NICU的情况下,高危儿家长们会遵守NICU探视制度,但对探视制度的局限性有所不满,希望探视制度更加人性化。个案C:“对里面的情况不了解,全是靠医生护士告诉我们是什么情况,孩子一直在好转比较安心,每个星期探视一次,只能在电视上看下孩子的脸,还是很担心的。”个案A:“如果能定个时间,允许家长入内探视就好了,还是挺想了解下周围的环境。”个案L:“宝宝在里面的时候很想抱抱她,除非等到外出检查或者出院才能看到宝宝,公立医院就是这个样子,如果能陪护,我就不转院了。”

2.1.3经济负担重 本研究中,可以办理医保今后报销部分费用的患儿家庭为7人,占43%,大多数家长认为能够负担患儿的住院费用,但仍有部分家庭认为高昂的住院费用及后续治疗费用给家庭和自身带来沉重的负担。个案G:“太贵了,像我们打工的一天花费估计要赚一个月,住不起。”个案P:“没有医保,得了这个毛病开刀已经花了很多钱,后期再住院还要花钱,再加上吃奶粉什么的,这段时间我们都没法找工作,靠父母帮点,亲戚那边也借了点,没办法,慢慢还吧。”

2.2出院后思想负担重

2.2.1疲惫感 出院后需要面对患儿的日常护理和特殊疾病护理,许多家长感觉力不从心,表现疲惫感。个案B:“妈妈比较辛苦,因为不能吃母乳,每天晚上都要爬起来给孩子喂奶,还要自己给孩子做康复。我自己工作太忙,感觉也帮不上什么忙,心理面觉得亏欠他们。”个案K:“照看孩子的确辛苦,隔几天就要给孩子买特殊奶粉吃,又怕他吃了之后不消化,伤口长不好。”本研究中有3例患儿出院后因疾病原因再次入院,反复入院带给家长巨大的压力。个案O:“太累了,现在都不能脱离氧气,为了孩子只能在医院周围租房,晚上睡觉一直睡不好,一直要起来,发现一有不对劲就马上往医院赶,有种绝望的看不到尽头的感觉。”

2.2.2情感压抑 对孩子有过入住NICU经历的高危儿家长,经历过急性压力失调,当家庭内部存在分歧或者家长刻意压抑自己的情感时,这种压力失调会表现得更明显,表现为自责和负罪感或个体有效感缺失。个案D:“我爱人在孩子住院期间天天在家哭,老人也觉得接受不了,我也实在没有办法才接孩子出院的。回家了她妈妈又整天担心孩子出现各种各样的问题,孩子一有点症状,跟老人的意见总是不统一。我白天上班,晚上还要照顾他们,处理各种问题,为人父母真不容易。”个案A:“因为二胎,我怀孕期间也没有特别注意,不然宝宝应该不会这么早出来。现在基本上都是我一个人在带孩子,怕影响老大和其他人的休息。”

2.3积极乐观的态度 虽然面临着巨大的心理压力,但在家庭护理中也有部分家长会持积极乐观的态度。个案K:“出院的时候护士教会我怎么换这个造瘘袋,平时都是我给孩子换的,平时需要观察些什么,医生都已经告诉我了,虽然他还要再做手术,但我对照顾好他很有信心。”

2.4过渡期护理困难的应对行为

2.4.1多种渠道求助,积极应对 面对育儿护理和疾病护理中的各种困惑大多数家长都会选择向长辈、朋友、书籍、网络、医务人员等渠道求助的方式积极应对。个案L:“我爱人喜欢看一些相关的书,像宝宝红屁股了该怎么办,吃奶的时候该注意些什么,都是她从书上看来的。”个案D:“发朋友圈这个方法也不错,有许多当父母的朋友都会主动回答一些问题,有时候大家也在一起谈论怎样带孩子,虽然都不如你们专业,但是也能够解决些困难。”个案O:“我最相信你们了,平时我把问题集中起来,去门诊的时候顺便问医生,在你们打回访电话的时候也会提一些问题,你们都很热心。”个案J:“当然会用百度来搜索一些问题的答案了,毕竟也不可能随时随地给你们打电话,医生护士也很忙,如果人人都打电话咨询,估计你们也不用上班了。”

2.4.2消极应对 由于母婴分离造成的焦虑以及患儿父母工作繁忙或家庭观念等原因,在家庭过渡期护理中也有个别家长采取消极应对的态度。个案M:“我老婆恢复的一直不好,加上住院期间长时间没有见到孩子,很不适应,孩子后来又住了一次医院,就干脆放弃吃母乳,平时都是我妈在带孩子,我们第一个孩子也是我妈带的,我们自己对于怎么带孩子还真不大清楚,两个孩子生病了也是我妈和我爸带去医院检查。”

3 讨论

3.1重视高危儿家长的压力

3.1.1高危儿家长的压力源 进入NICU的高危儿家长的压力是一个全球性的问题,家长们压力大是普遍现象,特别是住院期间。初为父母的患儿家长因患儿住院延迟了原有正常角色的转变,家长们会体验各种不适的情感,甚至这种不适一直延续到患儿回归家庭后。过渡期进行角色转变时要求相应的角色行为的转变,如不改变导致的个体内部和个体之间的角色冲突会带来进一步的压力和负面情绪。本研究认为即使处于相对平稳的过渡期,对高危儿家长来说焦虑和抑郁也是常见的情绪,不仅影响身体和心理健康,也对家庭和谐有负面影响。与布斯等[4]人的研究结果一致,高危儿家长体验的是一种包括抑郁、疲劳、睡眠紊乱、焦虑在内的组合,在院时的压力更多是来自于NICU的环境和与刚出生孩子的分离[5],当患儿逐渐好转回归家庭后,家长的压力构成随之发生变化,逐渐转变为疾病本身的家庭护理和育儿困难造成的困扰。与正常婴儿相比,这些患儿再次入院率和发生潜在发育障碍的风险较高,也是造成家长心理压力大的原因之一。

3.1.2高危儿父母的压力存在差异性 本研究的研究对象中,患儿父亲多于患儿母亲,与在院期间的探视者与决策者多为父亲有关。住院期间高危儿母亲的压力为产后创伤后应激障碍(PTSD),产后抑郁症,初始角色链接困难,母乳喂养[6]失去母亲的角色是母亲最大的压力来源[7]。母亲存在不同程度的自责和负罪感,认为自身的原因导致孩子受到伤害,不能完成正常的育儿任务也为母亲带来挫折感。有研究[8]显示,患儿出院后90%以上的母亲在育儿生活中有不安感。本研究中患儿父亲同样存在较大的精神压力,除了承担经济压力、情感压抑还需照护患儿及为母亲提供支持等。现在越来越多的研究关注父亲的压力,有研究[9]表明,虽然比患儿母亲的患病概率低,但父亲仍有患抑郁症的风险。父亲相对于母亲来说在患儿住院期间需要面对更多的决策性压力[10]。父亲表现的问题多于母亲,可能与父亲的双重角色有关,既担心患儿的安危,同时担心产妇的安危,部分负性情绪控制不好,易产生焦虑心理[11]。

3.2注重在不同时期对家长的支持 根据家庭系统理论,家庭成员间在情感、行为、认知等方面可以相互影响。当患儿处于疾病状态时,家长表现为焦虑、沮丧等负性情绪。同时家长又作为患儿的主要支持力量直接影响患儿的生活质量,家长良好的应对能力和家庭和谐有利于患儿的康复。护士在高危儿家长的支持中扮演着重要的角色,护士的参与是目的并不仅仅提供给家长支持,并能够帮助完成患儿由NICU至家庭的成功过渡[12]。研究中发现患儿家长在不同照护点间的角色转换准备及心理适应也未能充分被医护人员重视。因此针对不同时期家长的心理压力不同,护士应对患儿情况、家长需求、家庭环境、家庭功能等进行全面评估,采取不同的措施协助家长应对各种问题,减轻患儿家长的压力。

3.2.1情感支持 情感领域的支持是建立正确信念的基础,也是有效护患交流的重要因素[13]。对家长的心理护理应包含情感支持,允许家长表达自己的情感,释放不安的情绪。如倾听家长叙事,叙事可以使叙述者个人性格特征、内心情感、 文化背景、社会关系、复杂的经历等得到总体上的理解[14],是患者情感阴霾倾泻的出口。在病房内设立心愿卡,让家长将对患儿的祝福及愿望写在上面,贴在患儿床头,也可增强家长的信心。

本研究对象中有一人因无法忍受无陪化管理,在患儿病情稍稳定后转至有陪护的病房内继续治疗。几乎所有的受访者都不能忍受长时间的分离,希望延长探视时间,改变探视方式。虽然网络摄像机等远程设备已经被应用于许多地区的NICU,但家长不满足于仅仅看到患儿的照片或是没有声音的画面,他们希望能够直观地看到患儿的治疗情况,更希望与医生护士进行面对面的沟通交流[15]。不同地区不同医院的NICU应结合自身的情况提供患儿家长与医护人员进行交流、探讨患儿病情的机会,为家长提供专业性的意见。

3.2.2亲子交流 通常在NICU中母亲认为自己被剥夺照顾孩子的权利,且自己的感觉容易被忽视[16]。本研究发现患儿住院期间母亲对情感需求超过实际信息的需求,她们更希望参与到患儿的日常护理中。护士被认为是母子关系间的纽带,可促进早期母子关系的发展[17]。在过渡期尝试让母亲在医院环境中锻炼她的角色,尽可能弥补角色缺失,能避免应该自然过渡的母子关系受到医源性干扰。例如护士可以根据患儿的情况在病情平稳的过渡期实施母婴互动计划,创造母亲与患儿接触的机会。母婴交流作为一种独特的交流对患儿的生理、心理和智力发展有深远的影响。但在实施母婴互动计划时往往会受到高危儿的保护性隔离、治疗需要、NICU格局设置、护士思想观念和家长自身意愿不强等因素的阻碍,随着NICU格局的优化、优质护理的开展,将会逐渐克服这些困难,逐步开展亲子交流。

另外,提高NICU中的母乳喂养率,能够减轻父母压力,提高满意度[18],即使在发达国家的NICU中有1/7的患儿的母乳喂养支持是来自于护士提供的,哺乳顾问在NICU中并非常规配备[19]。国内有条件的NICU中应常规配备哺乳室或患儿转入SCN病房后指导母乳喂养,在母乳喂养的过程中进行有效的母婴互动。

3.2.3决策支持 由于患儿没有自主决策能力,患儿母亲分娩过后参与决策的意愿相对较低,更多的决策压力集中在父亲的身上。针对父亲的决策压力和信息需求,国外有报道称在决策时使用计算机化的决策支持系统,通过评估临床环境中,建立一定的设计标准,帮助家长作出决策,提高决策效率[20]。医务人员做为决策的主体之一,沟通技巧和观念影响家长参与决策的程度和作出的决策,帮助家长正确地分析形势,给出合理化建议是目前国内NICU对在院的高危儿家长进行支持的有效方法。

3.2.4早期教育 健康教育是通过信息传播和行为干预,帮助个人和群体掌握相关的知识,树立健康观念,自愿采纳有利于健康行为和生活方式的教育活动与过程。系统化的健康教育不仅可以改善因知识缺乏而带来的精神和情感上的困惑,而且适当的健康教育可以使护理对象的治疗、护理效果更令人满意,预防并发症。

早期教育是减轻家长压力的有效方法[21],尤其是在对父亲使用早期的家庭教育计划,更能够增强其信心,促进家庭关系[22]。针对高危儿的早期教育重点是对患儿的认识上,例如通过指导家长对患儿的干预,让家长理解新生儿的行为暗示、特殊的反射、视觉听觉特点、如何胜任父母角色、确认自己孩子的独特行为,提供家长针对自己孩子的护理信息等。出院后的教育则应侧重于患儿照护和康复治疗。另外在早期教育中使用临床健康路径可使护士的健康教育工作具有针对性、计划性和预见性。

3.2.5家庭支持与网络支持 随着信息化的发展,越来越多的高危儿家长认为有必要通过社交网络等渠道来分享他们的经历,他们找寻经历相似的人来寻求社会支持,而且许多家长在患儿入院1周之内已经这样做了。父亲主要关注患儿的医疗风险,而母亲则更多地通过网络分享自己的情绪反应,在母亲与父亲的网络分享中潜在着内疚与愤怒,安全的依附状态能够有效地促进社会共享[23]。互联网的24 h开放更加方便了社交网络支持,如一角募捐基金会等在线网站等是专门为早产儿家长提供支持的网站,网站除了提供健康教育支持外,家长还可以通过分享自己的故事以及阅读别人的故事来减轻压力[24]。国内提供家长支持的网站逐渐增多,国内高危儿家长也倾向于采用网络找寻同病相怜的家长,以寻求相互支持。

出院后高危儿家长的同伴支持的目的是维持复杂的自我管理,以达到维持健康的目的。同伴支持的模式有同伴支持小组面授、同伴指导、互助小组等形式,其中支持的媒介为电话、互联网或新媒体。高危儿家长更容易接受其他有相似经历的高危儿家长处分享知识和经验,得到建议、忠告、鼓励、关怀,个人的感受被接受、肯定,并得到尊重。从而达到调整日常生活、应对育儿压力、遵从健康行为、激发坚定信念、提高自我效能的目的。

医务人员应是有效的同伴支持项目的组织者和协调者,为避免同伴支持的负面影响,应慎重选择有成功经历和有后续需求的高危儿家长同伴,采取循证为基础的干预措施,建立标准化的同伴支持措施,如培训时间、培训方式、培训形式、同伴与参加者的比例,由专业人员主导或由同伴主导等。另外,促进出院后同病种家长的交流与联谊也是进行出院后支持的有效方法,类似于小组支持模式,参加的成员相对较多,交流广泛,但容易受到场地、时间的影响。建议高危儿同伴支持项目参加者2~5个家庭左右。 现在苏州市高危儿同伴支持的障碍主要是组织者(NICU医护人员)不积极、医疗服务体系的准备度不够和项目支持经费缺乏。虽然意识到出院后支持的重要性,但三级医院NICU的医护人员在出院后的管理上没有表现出积极的态度。利用现有的医疗资源,与社区医疗服务机构合作共同组织同伴支持,建立网络化合作平台是解决三级医院积极性不高、为过渡期护理减轻负担的有效方法,但招募同伴和支持措施培训仍需要三级医院医护人员参与。

3.2.5其他支持方式 除此之外,改变NICU的环境,在家属会谈间及探视区域营造温馨的氛围,如采用剪贴画等艺术行为作为一种有效的短期干预,能够减少新生儿重症监护病房父母的焦虑[25]。适当放置成功者的案例,也能增强高危儿家长们的信心。 临床护士应为患儿家长提供连续的支持,并且提供支持的护士本身应该经过系统的培训。但往往新生儿重症监护室环境条件的限制、护士没有时间与家长进行沟通、文化差异等都成为护士为家长提供支持的障碍。本研究中有受访者认为自己的心情受医护人员的态度、动作、表情、言语等影响,因此怎样克服这些障碍与家长进行有效和谐地沟通是当前高危儿过渡期护理努力的方向。

[1] Gong A,Johnson Y R,Livingston J,et al.Newborn intensive care survivors:A review and a plan for collaboration in Texas[J].Matern Health Neonatol Perinatol,2015,19(1):24.DOI:10.1186/s40748-015-0025-2.

[2] Smith V C,Hwang S S,Dukhovny D,et al.Neonatal intensive care unit discharge preparation,family readiness and infant outcomes:connecting the dots[J].J Perinatol,2013,33(6):451-421.DOI:10.1038/jp.2013.23.

[3] Colaizzi P.Psychological research as the phenomenologist views[M].New York:Oxford University Press,1978:48.

[4] Busse M,Stromgren K,Thorngate L,et al.Parents’ responses to stress in the neonatal intensive care unit[J].Critical Care Nurse,2013,33(4):52-60.DOI:10.4037/ccn2013715.

[5] Edell-Gustafsson U,Angelhoff C,Johnsson E,et al.Hindering and buffering factors for parental sleep in neonatal care.A phenomenographic study[J].J Clin Nurs,2005,24(5/6):717-727.DOI:10.1111/jocn.12654.

[6] Wigert H,Johansson R,Berg M, et al.Mothers' experience of having their newborn child in a neonatal intensive care unit[J].Scand J Caring Sci,2006,20(1):35-41.DOI:10.1111/j.1471-6712.2006.00377.x.

[7] Cleveland L M.Parenting in the neonatal intensive care unit[J].J Obstet Gynecol Neonatal Nurs,2008,37(6):666-691.DOI:10.1111/j.1552-6909.2008.00288.x.

[8] 周明芳,藤本荣子,晏玲,等.新生儿重症监护室出院早产儿母亲育儿生活体验的质性研究[J].中华护理杂志,2012,47(8):680-682.

[9] Gonulal D,Yalaz M,Altun-Koroglu O,et al.Both parents of neonatal intensive care unit patients are at risk of depression[J].Turk J Pediatr,2014,56(2):171-176.PMID:24911852.

[10] Kadivar M,Mozafarinia S M.Supporting Fathers in a NICU:Effects of the HUG Your Baby Program on Fathers' Understanding of Preterm Infant Behavior[J].J Perinat Educ,2013,22(2):113-119.DOI:10.1891/1058-1243.22.2.113.

[11] Feder A,Alonso A,Tang M,et al.Children of low-income depressed mothers:psychiatric disorders and social adjustment[J].Depress Anxiety,2009,26(6):513-520.DOI:10.1002/da.20522.

[12] Lopez G L,Anderson K H,Feutchinger J.Transition of premature infants from hospital to home life[J].Neonatal Netw,2012,31:207-214.PMCID:PMC3662297

[13] 官锐园.临床护士对护患关系的看法及伦理决策、情感反应的研究[J].中国实用护理杂志,2014,30(增刊):164-165.

[14] Karnieli-Miller O,Vu T R,H0ltman M C,et al.Medical students’ professionalism narratives: A window on the informal and hidden curriculum[J].Acad Med,2010,85(1):124-133.DOI:10.1097/ACM.0b013e3181c42896.

[15] Minton S,Allan M,Valdes W.Teleneonatology:A major tool for the future[J].Pediatr Ann,2014,43(2):E50-E55.DOI:10.3928/00904481-20140127-11.

[16] Frello A T,Carraro T E.Nursing and the relationship with the mothers of newborns in the neonatal intensive care unit[J].Rev Bras Enferm 2012,65:514-521.PMID:23032345.

[17] Kantrowitz-Gordon I.Expanded care for women and families after preterm birth[J].J Midwifery Womens Health,2013,58(2):158-166.DOI:10.1111/j.1542-2011.2012.00242.x.

[18] Fugate K,Hernandez I,Ashmeade T,et al.Improving human milk and breastfeeding practices in the NICU[J].J Obstet Gynecol Neonatal Nurs,2015,44(3):426-438.DOI:10.1111/1552-6909.12563.

[19] Hallowell S G,Spatz,D L,Hanlon A L,et al.Characteristics of the NICU work environment associated with breastfeeding support[J].Adv Neonatal Care,2014,14(4):290-300.DOI:10.1097/ANC.0000000000000102.

[20] Weyand S A,Frize M,Bariciak E,et al.Development and usability testing of a parent decision support tool for the neonatal intensive care unit[J].Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc,2011,2011(2011):6430-6433.DOI:10.1109/IEMBS.2011.6091587.

[21] Abdeyazdan Z,Shahkolahi Z,Mehrabi T ,et al.A family support intervention to reduce stress among parents of preterm infants in neonatal intensive care unit[J].Iran J Nurs Midwifery Res,2014,19(4):349-353.PMCID:PMC4145487.

[22] Kadivar Ma,Mozafarinia S M.Supporting fathers in a NICU:effects of the HUG your baby program on fathers' understanding of preterm infant behavior[J].J Perinat Educ,2013,22(2):113-119.DOI:10.1891/1058-1243.22.2.113.

[23] Coppola G,Cassibba R,Bosco A,et al.In search of social support in the NICU:Features,benefits and antecedents of parents' tendency to share with others the premature birth of their baby[J].J Matern Fetal Neonatal Med,2013,26(17):1737-1741.DOI:10.3109/14767058.2013.798281.

[24] Plantin L,Daneback K.Parenthood,information and support on the internet.A literature review of research on parents and professionals online[J].BMC Fam Practm,2009,18(10):34.DOI:10.1186/1471-2296-10-34.

[25] Mouradian L E,DeGrace B W,Thompson DM.Art-based occupation group reduces parent anxiety in the neonatal intensive care unit:a mixed-methods study[J].Am J Occup Ther,2013,67(6):692-700.DOI:10.5014/ajot.2013.007682.

江苏省卫计委医学科研课题资助(编号:N201603)

郭宏卿 (1981-),女,山东淄博,本科,主管护师,护士长,从事护理管理工作

阐玉英,E-mail:969756072@qq.com

R473.72

A

10.16821/j.cnki.hsjx.2017.23.027

2017-07-19)