法官如何应用“社会效果”

——基于213份刑事裁判文书的考察

2017-12-05江秋伟

江秋伟

【提 要】 法律效果和社会效果的统一是最高法院的一项司法政策。学理上认为法律效果与社会效果的统一,需要通过法律的方式容纳社会效果予以实现。而通过中国裁判文书网上2016年刑事案件裁判文书的考察发现,实践中存在213份裁判文书明确使用“社会效果”进行裁判说理。这些明确使用“社会效果”的裁判文书呈现出来的特征是:第一,具有明显的基层法院特征;第二,主要涉及常见的、与百姓生活关系相关的罪名;第三,具有明显的审判结果利于被告人的特征,且涉及的是刑罚较轻的犯罪;第四,使用“社会效果”的方式相对粗糙;第五,通过“社会效果”实现相应的裁判功能。之所以如此,一方面可能与该司法政策的争议性有关,另一方面可能与基层法院司法权威、推理能力有关。

引言

早在1998年11月23日,时任最高法院副院长的李国光在谈及关于审理涉农案件的问题,认为“要坚持保护农村集体经济组织利益和保护农民利益的统一,坚持审判的法律效果与社会效果的统一”〔1〕《最高人民法院关于当前经济审判工作应当注意的几个问题》(1998年11月23日)(法宝引证码 CLI.3.21659)。。随后,法律效果和社会效果的统一,通过最高法院的领导讲话以及最高法院的一系列文件,最终确定为一项司法政策。〔2〕“判决不仅是单纯的法律责任的判断,更重要的,它是一个可能造成一系列社会影响的法决策。为此,中国司法机构提出了‘审判的法律效果与社会效果的有机统一’问题。”参见肖扬《中国司法:挑战与改革》,《人民司法》2005年第1期,第6页。第一,从最高法院的领导人讲话上来看,最高法院的领导人重视法律效果与社会效果的统一,在领导讲话中都表达“法律效果与社会效果的统一”;〔3〕参见《最高人民法院副院长李国光在全国法院技术合同审判工作座谈会上的讲话》(1999年11月26日)(法宝引证码CLI.3.109479);《最高人民法院副院长曹建明在全国法院知识产权审判工作会议上的讲话》(2001年6月12日)(法宝引证码CLI.3.109503);《最高人民法院副院长李国光在全国法院行政审判工作会议上的讲话——深入贯彻党的十六大精神努力开创行政审判工作新局面为全面建设小康社会提供司法保障》(2003年2月13日)(法宝引证码CLI.3.132655);《最高人民法院院长肖扬在全国高级法院院长会议上的讲话》(2003年12月15日)(法宝引证码CLI.3.110277);等等。第二,从最高法院的司法文件上来看,最高法院强调法律效果与社会效果的统一,在文件中都表达“法律效果与社会效果的统一”。〔4〕参见《最高人民法院关于加强人民法院基层建设的若干意见》(法发〔2000〕17号);《最高人民法院关于周正义状告浦东发展银行要求撤销增发新股议案等一类纠纷的投诉应否受理问题的复函》(〔2002〕民立他字第2号);《最高人民法院关于进一步加强各项审判工作为整顿和规范市场经济秩序提供有力司法保障的通知》(法〔2003〕57号);《最高人民法院关于加大对涉及重大公共安全事故等案件的审判力度全力维护社会稳定的通知》(法〔2004〕107号);《最高人民法院关于印发〈关于进一步加强人民法院基层建设的决定〉的通知》(法发〔2004〕21号);等等。直至今天,最高法院依然强调法律效果与社会效果的统一。〔5〕如《2016年人民法院工作要点》(法发〔2016〕4号)中规定:“确保办案法律效果和社会效果有机统一”;《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2016〕32号)中规定:“坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动,努力实现法律效果和社会效果的高度统一”;等等。通过这些最高法院领导的讲话以及最高法院的文件可以看出,“法律效果与社会效果的统一”的适用领域,已经从一开始的针对经济审判,扩大到所有的司法领域。

学理上的研究,主要是将“法律效果与社会效果的统一”纳入法律框架内予以考量的,认为社会效果需要通过法律的方式予以实现。尽管存在相当多的反对意见,“法律效果与社会效果的统一”可能造成混乱或异化〔6〕参见李旭东《论司法裁判的法律标准——对社会效果与法律效果统一论的批评》,《华南理工大学学报(社会科学版)》2010年第5期,第73—78页;陈金钊《被社会效果所异化的法律效果及其克服——对两个效果统一论的反思》,《东方法学》2012年第6期,第44—61页。,法律效果与社会效果如何统一仍然是研究的重心。其研究的重点在于法律效果与社会效果之间的张力问题。具体而言,法律效果与社会效果的统一表征的是法条主义与民意、法官职业化与司法民主化、严格规则与法官自由裁量、形式正义与实质正义和正式制度与非正式制度等关系之间的关联。〔1〕参见张文显、李光宇《司法:法律效果与社会效果的衡平分析》,《社会科学战线》2011年第7期,第189—194页。对于这种张力的化解,最终必须是通过法律的方式容纳社会效果。〔2〕参见孔祥俊《论法律效果与社会效果的统一:一项基本司法政策的法理分析》,《法律适用》2005年第1期,第26—31页;江必新《在法律之内寻求社会效果》,《中国法学》2009年第3期,第5—14页;江国华《审判的社会效果寓于其法律效果之中》,《湖南社会科学》2011年第4期,第52—59页;陈林林、许杨勇《论法律效果与社会效果的“有机统一”》,《求是学刊》2012年第2期,第85—90页;陈金钊《被社会效果所异化的法律效果及其克服——对两个效果统一论的反思》,《东方法学》2012年第6期,第44—61页。

具体而言,通过法律的方式实现社会效果,主要是通过对法律目的、法律原则、法律规则、法律概念(多义概念、不确定概念)的法律解释、漏洞填补、法律论证乃至于法律修辞,进而容纳社会价值或者需求。〔3〕参见孔祥俊《论法律效果与社会效果的统一:一项基本司法政策的法理分析》,《法律适用》2005年第1期,第26—31页;江必新《在法律之内寻求社会效果》,《中国法学》2009年第3期,第5—14页;陈金钊《被社会效果所异化的法律效果及其克服——对两个效果统一论的反思》,《东方法学》2012年第6期,第44—61页。通过这样的转换,“社会效果”这一概念“消失了”,“法律效果与社会效果相统一”也“消失了”,成为具体的法律解释、漏洞填补、法律论证乃至于法律修辞。然而这种“消失”,针对的可能只是“社会效果”,“法律效果与社会效果的统一”被具体的法律解释、漏洞填补、法律论证乃至于法律修辞所替代的“消失”,并没有触及实际中法院的实践样态。

通过“中国裁判文书网”高级检索,裁判文书内容选定为“理由”〔4〕在中国裁判文书网中,对裁判文书的内容检索可以区分为“全文”“首部”“事实”“理由”“裁判结果”“尾部”六个方式。根据《人民法院民事裁判文书制作规范》((法〔2016〕221号)),裁判文书的正文包括首部、事实、理由、裁判依据、裁判主文、尾部等六个部分,其中理由部分以“本院认为”作为开头,其后直接写明具体意见,根据认定的案件事实和法律依据,对当事人的诉讼请求是否成立进行分析评述,阐明理由。因此,可以推定,中国裁判文书网中“理由”检索部分所指涉的内容,应该就是法院裁判理由。,输入“社会效果”〔1〕法院如何使用“社会效果”进行裁判,难以通过隐性考察的方式揭示出来。以“张学英诉蒋伦芳遗赠纠纷案”[(2001)纳溪民初字第561号]为例,在该案中,四川省泸州市纳溪区人民法院是通过《民法通则》第7条的规定“民事活动应当尊重社会公德”,进而无效了遗赠人之遗嘱。法院这种裁判方式,是适用法律原则的结果,还是适用“法律效果与社会效果的统一”原则的结果,单纯从判决书中比较难以发现其因果关系。当然,从其他资料作为补充,可以进一步揭示法院是否考虑社会后果或者其他因素,如有学者通过事后主审法官的言论,认为“张学英诉蒋伦芳遗赠纠纷案”的判决结论“既不是法律的规定,也不是法律的精神和价值,而是法官个人的道德判断”,孙海波:《“后果考量”与“法条主义”的较量——穿行于法律方法的噩梦与美梦之间》,《法制与社会发展》2015年第2期,第173页。进行检索,截至笔者检索时刻,中国裁判文书网上共有裁判文书如下:“刑事案由”的裁判文书共823份,“民事案由”的裁判文书共1190份,“行政案由”的裁判文书共36份。〔2〕参见中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/,访问时间:2017年4月28日。考虑到裁判文书数量的大小以及刑事案件对于公民的权利的限制最为严苛,刑事案件裁判文书理由对于“社会效果”使用,更是需要引起关注。因此,本文主要集中于2016年刑事案件的考察。通过“中国裁判文书网”高级检索,裁判文书内容选定为“理由”,输入“社会效果”进行检索,选取裁判年份为“2016年”,案由为“刑事案由”,剔除其中重复以及刑罚变更〔3〕刑罚执行变更包括了如假释、减刑、缓刑执行变更等刑罚执行变更。的裁判文书,共获得裁判文书213份,其中一审判决书共191份,二审判决书共14份,二审裁定书共4份,再审判决书共1份,再审裁定书共3份。〔4〕参见中国裁判文书网,http://wenshu.court.gov.cn/,访问时间:2017年4月28日。其中只有3份判决书属于一审法院判决书或者上诉人意见中使用了“社会效果”,二审法院就此进行评价。其余均属于法院的直接使用。

本文尝试通过这213份裁判文书的分析,集中于:第一,哪个层级的法院使用“社会效果”;第二,哪些地方的法院使用“社会效果”;第三,哪些类型案件中使用“社会效果”;第四,案件使用“社会效果”是否有利于被告人;第五,法院是通过何种方式使用“社会效果”。在这个基础上,归纳总结出法院使用“社会效果”的实践样态,进而可以提炼出实践中法院如何解决“法律效果”与“社会效果”之间的张力。本文首先对考察样本案例的标准进行设定以及样本选取,考察所选取样本案例的情况,总结出“社会效果”在样本案例的实践样态,进而初步解释法院使用“社会效果”的可能逻辑以及存在的问题。

一、基于“社会效果”的刑事裁判文书的考察

通过对213份裁判文书进行逐份阅读、整理,法院使用“法律效果与社会效果的统一”原则的实践样态显示了出来。这种实践样态在不同级别、不同地方、不同的案件、不同审判结果以及不同使用方式上,具有较为明显的特征。通过这五个方面特征的梳理,可以得出法院使用“社会效果”特点。

(一)不同层级的法院

通过对213份裁判文书的受理法院的层级进行统计,本文发现,明确使用“社会效果”进行刑事裁判这一现象具有明显的基层法院特征,如表一所示。

表一〔1〕 表中“*”代表所考察的213份裁判文书没有出现这一类型,下文数据同。

表二

从表一的数据上来看,213个使用“社会效果”的裁判文书主要集中于基层法院,占比达到了90.6%(193/213)。这一数据说明了,主要是基层法院明确使用“社会效果”进行刑事裁判。中级人民法院和高级人民法院在明确使用“社会效果”进行刑事裁判方面,则是比较少的,而且集中于二审或者再审,没有涉及一审案件。通过这一考察可以得出,明确使用“社会效果”进行刑事裁判这一现象具有明显的基层法院特征。

除此之外,一审案件之所以集中于基层法院,正如表二所呈现出来的,一个很重要的原因是与部分基层法院的受案量72.3%(138/191)之显著性有关。之所以集中于部分法院,可能与这部分法院的判决书格式化或案件类型有关。以福建省惠安县人民法院的56个判决书为例,出现“社会效果”一词的表述都是“综合考虑本案的犯罪事实、情节及社会效果”,56个判决书中有51个是危险驾驶罪与交通肇事罪。但是以河南省淮阳县人民法院26个判决书进行考察,其中涉及多重罪名,26个判决书中则有10个是交通肇事罪,没有涉及危险驾驶罪。因此,裁判文书集中于部分法院,需要进一步结合非裁判文书的资料予以解释。

(二)不同地方的法院

通过对213份裁判文书的受理法院的行政区域进行统计,笔者发现,明确使用“社会效果”进行刑事裁判这一现象具有明显的具体基层法院特征,如表三所示。

表三

从这些进行刑事审判的具体法院上来看,除了北京、重庆、青海、内蒙古、西藏、宁夏六大省市没有涉及之外,全国其他省级(不包括台湾、香港以及澳门)法院基本都有涉及。其中大部分省份只涉及零星裁判文书。裁判文书之所以使用“社会效果”可能只与具体裁判的法官有关。比如浙江省只有1例,即浙江省开化县人民法院〔1〕(2015)衢开刑初字第121号。,广东省只有3例,即广东省的遂溪县人民法院〔2〕(2016)粤0823刑初20号。、深圳市以及梅州中级人民法院〔3〕(2016)粤03刑终1061号、(2016)粤14刑终125号。。然而经过考察统计,仍然能够发现案件主要集中于某些省份的具体基层法院。如果以使用“社会效果”为标准,正如表二所显示的,涉及案件量处于前五个名词的省份——福建、陕西、河南、甘肃以及江苏——其案件量总和就已经达到了70.9%(151/213)。而这五个省份,福建省涉及的法院主要是福建省惠安县人民法院,陕西省涉及的法院主要是陕西省榆林市榆阳区人民法院,河南省涉及的法院主要是河南省淮阳县人民法院,甘肃省涉及的法院主要是甘肃省秦安县人民法院,江苏省涉及的法院主要是江苏省溧阳市人民法院。这五个基层法院,占了五个省份涉及案件的91.4%(138/151)。通过这一考察可以得出,明确使用“社会效果”进行刑事裁判这一现象具有明显的具体基层法院特征。而如果仅仅考虑使用“社会效果”的法院数量,可以发现,各省都只有若干法院使用“社会效果”。因而,明确使用“社会效果”进行判决可能与地域无关。当然进一步考察更多隐性使用“社会效果”的刑事裁判文书,有可能进一步充实使用“社会效果”进行判决与地域的关系。

(三)不同类型的案件

通过对213份裁判文书的受理的案件类型进行统计,本文发现,明确使用“社会效果”进行刑事裁判这一现象具有明显的具体罪名特征,案件量前五的罪名统计如表四所示。

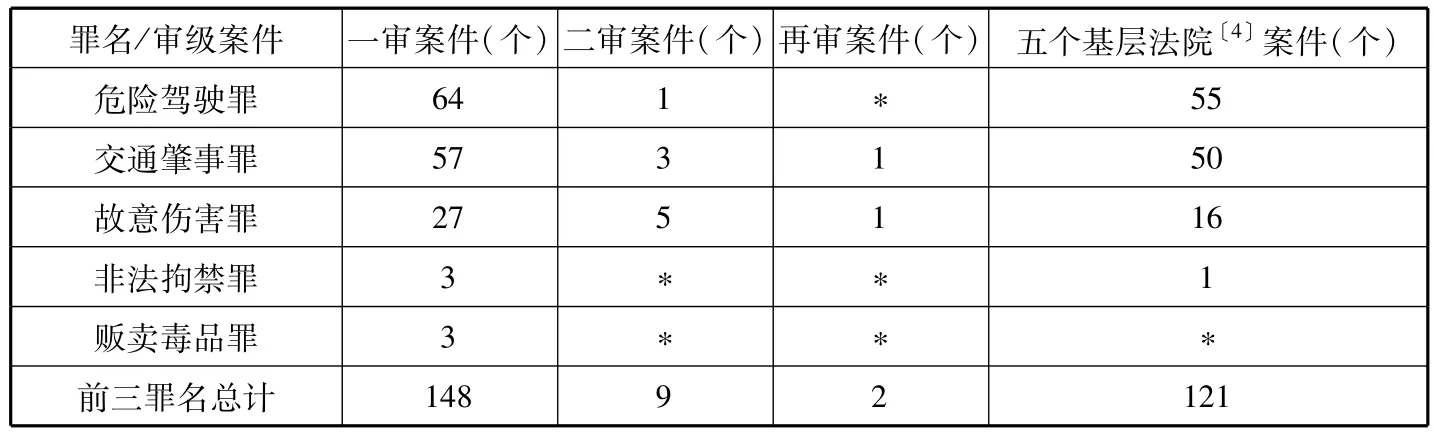

表四

〔4〕具体指的就是福建省惠安县人民法院、陕西省榆林市榆阳区人民法院、河南省淮阳县人民法院、甘肃省秦安县人民法院、江苏省溧阳市人民法院等五个基层法院。

从213个使用“社会效果”进行刑事审判的案件涉及的罪名上来看,涉及的罪名有交通肇事罪、危险驾驶罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、贩卖毒品罪、妨害公务罪、故意杀人罪、过失致人死亡罪等34个罪名。其中很多的罪名主要是涉及的案件较少,比如故意杀人罪,只有2个案件,即福建省泉州市洛江区人民法院受理的因家庭纠纷引发的故意杀人案件〔1〕参见(2016)闽0504刑初195号。,以及河北省邯郸市中级人民法院受理的精神分裂故意杀人案件。〔2〕参见(2016)冀04刑终564号。但仍然能够发现案件主要集中于某些罪名。正如表三所显示,涉及交通肇事罪、危险驾驶罪与危险驾驶罪三个罪名的裁判文书有159个,占所有裁判文书的74.6%(159/213)。通过这一考察可以得出,明确使用“社会效果”进行刑事裁判这一现象具有明显的具体罪名特征。而如果将这个数据与五个基层法院的数据相比,可以发现,这种明显性特征,五个基层法院的数据的显著性是一个很大的贡献。之所以裁判文书较多出现交通肇事罪、危险驾驶罪与危险驾驶罪,可能与这三个罪名都涉及较为常见以及涉及当事人的生活关系。犯罪事件更为高发,裁判处理往往涉及当事人社会关系的稳定。

(四)是否有利于被告人

通过对213份裁判文书进行分析,笔者发现,明确使用“社会效果”进行刑事裁判这一现象具有明显的审判结果利于被告人的特征,涉及的是刑罚较轻的犯罪。如表五所示。

表五

〔3〕涉案法院认为,对同一犯罪人执行较重刑罚后再执行较轻刑罚,就适用刑罚的目的来说,既无必要,也达不到预期的社会效果,不利于对罪犯的教育改造,因而依据吸收原则,执行较重刑法。

从213个使用“社会效果”进行刑事审判涉及的审判结果来看,既有案件的审判结果对被告人或者原审被告人有利的裁判文书,也有对被告人或者原审被告人不利的裁判文书。

第一,不利于(原审)被告人的裁判主要涉及的情况是:(1)通过“社会效果”,将犯罪未遂认定为犯罪既遂。江西省崇仁县人民法院在证据未能证明既遂或者未遂的情况下,认为,“从刑法的作用来看,如果认定抢夺未遂将不能体现刑法的警示和教育功能,且会产生不良的社会效果;故本院认定被告人抢夺既遂。”〔1〕(2016)赣1024刑初74号。(2)通过“社会效果”,认为职务犯罪不适合缓刑。四川省北川羌族自治县人民法院在被告人成立受贿罪的情况下,认为,“为正确贯彻宽严相济刑事政策,确保审理职务犯罪案件的法律效果和社会效果,根据被告人罗某甲的犯罪情节,参酌本案案发前后的社会反映,对被告人罗某甲不宜宣告缓刑。”〔2〕(2015)北刑初字第61号。(3)通过“社会效果”,认为犯罪不适合缓刑。安徽省含山县人民法院认为:“盗窃次数较多,数额较大,在社会上产生较坏的影响,适用缓刑社会效果不好。”〔3〕(2016)皖0522刑初100号。

第二,利于(原审)被告人的裁判主要涉及的情况是减刑、缓刑、免除刑事处罚以及择一执行刑罚四种情况。正如表四所显示的,大部分的审判结果对于(原审)被告人是有利的,共有203个裁判文书,占所有裁判文书的95.3%(203/213)。其中涉及减刑、缓刑的案件达到了 86%(183/213),可以说,大部分使用“社会效果”进行刑事审判的裁判文书,都与“缓刑”相关。能够适用缓刑,说明了这些案件主要是涉及刑罚较轻的犯罪。

通过这一考察可以得出,明确使用“社会效果”进行刑事裁判这一现象具有审判结果利于被告人的明显特征,而且大部分使用“社会效果”进行刑事审判的裁判文书,涉及的是刑罚较轻的犯罪。

(五)使用“社会效果”的情况

总体而言,213份裁判中使用“社会效果”两种情况:单独使用“社会效果”与同时使用“法律效果与社会效果”。具体可见表六。

表六

〔1〕如(2016)桂0305刑初134号。

〔2〕如(2016)陕0802刑初830号。

〔3〕如(2016)闽0521刑初801号。

〔4〕如(2015)任刑初字第562号。

〔5〕如(2016)赣01刑终119号。

〔6〕如(2016)云0621刑初110号。

〔7〕如(2016)豫1626刑初390号。

〔8〕如(2016)苏0481刑初430号。

〔9〕如(2016)吉0621刑初90号。

〔10〕如(2016)新0105刑初193号。

〔11〕如(2016)豫1626刑初219号。

〔12〕如(2016)甘0522刑初63号。

〔13〕如(2016)鄂2822刑初67号。

〔14〕如(2016)湘0602刑初315号。

〔15〕如(2016)吉0403刑初72号。

在使用“社会效果”的表述上,绝大部分的裁判文书都没有展开论证“何为社会效果”“何为法律效果与社会效果的统一”,而是一种抽象性的用法,比如“综合”“实现”“彰显”“兼顾”等。但是如果从考察裁判文书中出现的内容上来看,能够对社会效果的内容,做一个大致的梳理。213份裁判文书中的社会效果主要包含以下三个方面的内容:

第一,社会效果可能指的是判决作出前后对社会的影响。广西壮族自治区桂林市七星区人民法院认为:“被告人莫某甲能主动到公安机关接受讯问,配合调查系自首,依法可从轻处罚。被告人其家属赔偿了被害人全部损失并取得谅解,酌情可从轻处罚。鉴于被告人主观恶性小,悔罪态度好,为创造和谐村民关系,达到案结事了社会效果,对被告人可以适用缓刑。”〔1〕(2016)桂0305刑初134号。从法院的判决理由中可以看出,“社会效果”指涉的是“和谐村民关系、案结事了”。此外还有其他,如被告人所犯非法吸收公众存款罪之“社会影响恶劣”〔2〕(2015)衢开刑初字第121号。、所犯受贿罪之“案发前后的社会反映”〔3〕(2015)北刑初字第61号。、所犯盗窃罪“在社会上产生较坏的影响”〔4〕(2016)皖0522刑初100号。“如果认定抢夺未遂将不能体现刑法的警示和教育功能,且会产生不良的社会效果”〔5〕(2016)赣1024刑初74号。等。

第二,社会效果可能指的是与被告人的特殊情况相关的判决后果。江苏省溧阳市人民法院认为:“根据被告人丁某甲的犯罪情节及认罪、悔罪表现和有身孕的现状,从法律效果与社会效果相结合的原则,决定对被告人丁某甲从轻处罚并适用缓刑。”〔6〕(2016)苏0481刑初377号。这个社会效果指的可能就是被告人的“身孕”。此外,所考察的判决文书中主要包括其他情况,如被告人乃是“先有残疾又遭重创,身心俱衰”〔7〕(2016)陕0827刑初111号。“农民,家中主要劳动力”〔8〕(2016)晋1124刑初17号。“家庭发生变故”〔9〕(2016)赣0281刑初31号。“家庭矛盾”〔10〕(2016)闽0521刑初695号。“正哺育婴儿”〔11〕(2016)津0105刑初28号。“抚养三个子女”〔12〕(2016)云0621刑初110号。“早日出狱筹集资金尽快支付农民工工资”〔13〕(2015)唐刑重初字第00011号。“获得被害人谅解”〔14〕(2016)闽0521刑初742号。等。

第三,社会效果可能指的是社区矫正所带来的效果。大部分涉及缓刑的案件,都与社区矫正相关。如福建省惠安县人民法院认为:“被告人武文杰归案后能如实供述自己的犯罪事实,可从轻处罚。且积极预交罚金,可酌情从轻处罚。审理期间,被告人武文杰居住地的社区矫正中心向本院出具《审前调查评估意见表》,认为其符合社区矫正条件,建议将其纳入社区矫正。综合考虑本案的犯罪事实、情节及社会效果,对被告人武文杰宣告缓刑,对其所居住的社区没有重大不良影响,且符合矫正条件,可对其适用缓刑。”从法院的判决理由上来看,“社会效果”具体指涉的是社区矫正执行刑罚相较于其他刑罚方式所带来的效果。

综上所述,可以一定程度上归纳出213份裁判文书中“社会效果”的可能具体指向。然而裁判的关键在于对这些“社会效果”的正当性以及如何适用予以证明。因此裁判文书对于“社会效果”的适用主要是一种粗糙的状态。

二、“社会效果”的应用在刑事裁判中的功能

前文通过对213份裁判文书在法院层级、地域、案件类型、是否有利于被告人以及如何使用“社会效果”进行了考察。基于这些材料,可以进一步考察的问题就是,“社会效果”在213份裁判文书中发挥了什么作用的问题。从学理上而言,“社会效果”与“法律效果”本身就存在张力问题,尽管学理上认为“社会效果”应当通过对法律目的、法律原则、法律规则、法律概念(多义概念、不确定概念)的法律解释、漏洞填补、法律论证乃至于法律修辞予以容纳。但是关键的问题在于,什么是“社会效果”?

前文通过裁判文书“社会效果”内容的考察,“社会效果”主要有三个方面的内容:“社会效果”可能指的是判决作出前后对社会的影响;“社会效果”可能指的是与被告人的特殊情况相关的判决后果;“社会效果”可能指的是社区矫正所带来的效果。在这些“社会后果”中,有些已经为法律或者司法解释所规定,如被告人的特殊性(未成年、怀孕妇女以及老年人)〔1〕《刑法》第72条第1款:“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”、案件起因、被害人谅解等〔2〕《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(法释[2012]21号)第225条第2款规定:“人民法院除应当审查被告人是否具有法定量刑情节外,还应当根据案件情况审查以下影响量刑的情节:(一)案件起因;(二)被害人有无过错及过错程度,是否对矛盾激化负有责任及责任大小;(三)被告人的近亲属是否协助抓获被告人;(四)被告人平时表现,有无悔罪态度;(五)退赃、退赔及赔偿情况;(六)被告人是否取得被害人或者其近亲属谅解;(七)影响量刑的其他情节。”,有些则不为法律或司法解释所规定,如判决作出前后对社会的影响,有些则是本身并不与法律规定形成冲突,如社区矫正所带来的效果。正是213份裁判文书中“社会效果”存在这样的情况,便与“社会效果”使用在刑事审判中发挥的作用勾连起来。

通过对213份裁判文书的使用进行阅读考察,本文发现裁判文书对于“社会效果”的使用,有三种模式:增强裁判文书的说服力、独立支撑裁判文书的裁判结果以及模糊裁判文书的推理过程。

(一)增强裁判文书的说服力

“社会效果”作为增强的理由。在这一类型的案件中,刑法相关的条款以及司法解释足以得出审判结果,裁判文书还使用“社会效果”进行说理,加强审判结果的说服力。以两个使用“社会效果”基层法院为例。(1)福建省惠安县人民法院在被告人“归案后能如实供述自己的犯罪事实,可从轻处罚。且积极预交罚金,可酌情从轻处罚……社区矫正中心向本院出具《审前调查评估意见表》,认为其符合社区矫正条件,建议将其纳入社区矫正”的情况下,认为“综合考虑本案的犯罪事实、情节及社会效果,对被告人黄沧林宣告缓刑,对其所居住的社区没有重大不良影响,且符合矫正条件,可对其适用缓刑。”〔1〕(2016)闽0521刑初716号。(2)河北省晋州市人民法院在被告人“自首”“真诚悔罪”“经审前社会调查,宁晋县司法局社区矫正办公室出具证明认为判处缓刑对其所居住的社区无重大不良影响,同意对被告人实行社区矫正,符合缓刑条件,可适用缓刑”的情况下,“为实现法律效果和社会效果的统一”,对被告人判处缓刑。实际上,根据《刑法》第72条关于缓刑的规定,两个基层法院结合被告人的相关情节与事实,就可以得出被告人缓刑的结论。而“社会效果”的使用与否,对于法律上的判断,可以说没有相应的助益。然而由于考虑“社会效果”是最高法院的司法政策,反而有增强理由的功能。“综合考虑本案的犯罪事实、情节及社会效果”或者“为实现法律效果和社会效果的统一”在修辞上可能使得诉讼两造觉得更有道理,也使得审理法院作出判决似乎更有底气。

(二)独立支撑裁判文书的裁判结果

“社会效果”作为独立的理由。这一类型有2个判决。〔1〕(2016)赣1024刑初74号(如果认定抢夺未遂,将不能体现刑法的警示和教育功能,且会产生不良的社会效果)、(2015)北刑初字第61号(考虑受贿罪案发前后的社会反应)。在这一类型的案件中,刑法相关的条款以及司法解释不足以得出审判结果,裁判文书使用“社会效果”论证其审判结果。以江西省崇仁县人民法院为例。江西省崇仁县人民法院在证据未能证明既遂或者未遂的情况下,认为:“从刑法的作用来看,如果认定抢夺未遂将不能体现刑法的警示和教育功能,且会产生不良的社会效果;故本院认定被告人抢夺既遂。”〔2〕(2016)赣1024刑初74号。根据《刑事诉讼法》第195条第1款第3项:“证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。”在没有证据证明既遂或者未遂的情况下,应当据此作出判决,然而江西省崇仁县人民法院则是根据“产生不良的社会效果”,认定被告人有罪。可以说,“社会效果”作为一种独立理由,推导出了审判结果。

(三)模糊裁判文书的推理过程

“社会效果”模糊推理过程。在这一类型的案件中,刑法相关的条款及其司法解释通过裁判的进一步解释可以得出审判结果。然而裁判文书并没有对法律规范进行解释,进而将案件事实归入法律规范,而是直接使用“社会效果”,笼统地认为“为了实现法律效果与社会效果的统一”,进而得出裁判结果。这便是一种模糊裁判推理过程。以云南省鲁甸县人民法院为例,对于一起贩卖毒品罪,云南省鲁甸县人民法院认为:“因被告人肖某某之丈夫长期不归家,其还抚养着三个子女的实际情况,若对被告人收监执行,将会造成小孩无人照管,生活无来源及辍学的境地,同时造成社会负担,故综合本案犯罪事实、情节、后果及被告人的认罪态度,悔罪表现和侦破该案的特殊原因及其被告人的家庭状况等因素,结合宽严相济的刑事政策以及法律效果与社会效果相统一的原则,决定对被告人肖某某从轻处罚并适用缓刑。”〔3〕(2016)云0621刑初110号。被告人需要抚养小孩的家庭情况,如何归入《刑法》第72条关于缓刑的条款,是需要通过展开关于缓刑的规定予以解释的。比如量刑情节,理论上存在法定情节与酌定情节的划分,其中酌定情节是法律未作明文规定,需要根据立法精神与刑事政策,在量刑时予以考虑的情节。〔1〕参见陈兴良《刑法适用总论(下卷)》(第二版),北京:中国人民大学出版社,2006年,第279页;张明楷《刑法学》(第三版),北京:法律出版社,2007年,第434页。因此如何解释“被告人需要抚养小孩的家庭情况”属于酌定情节,就必须对刑事政策或者“法律效果与社会效果”展开论证。这样一种向一般条款逃逸的方式——“结合宽严相济的刑事政策以及法律效果与社会效果相统一的原则”——显然已经模糊了推理的过程,使得被告人之所以适用缓刑,似乎已经与《刑法》第72条关于缓刑的规定无关了。

三、对法院应用“社会效果”进行刑事判决的解释

“法律效果与社会效果的统一”是最高法院的一项司法政策。问题的关键在于界定“何为社会效果”以及解决“法律效果”与“社会效果”之间的张力问题。实践中法院也通过使用“社会效果”进行裁判说理。但是通过前文的考察,至少存在以下的现象以及问题:

第一,样本案例相对较少。

第二,样本案例大部分出现在基层法院,或者更准确地说,与处于基层法院的法官相关。

第三,样本案例主要涉及的罪名是常见的、与百姓生活关系相关的罪名。

第四,样本案例主要是有利于被告人,且涉及的是刑罚较轻的犯罪。

第五,样本案例使用“社会效果”的方式相对粗糙,并且有其裁判功能。

样本案例所展示出来的这些特点,呈现出一定的规律。之所以如此,可能一方面与司法政策的争议性有关,另一方面则与司法权威、推理能力不足有关。本文试图通过这两个方面,尝试着来解释这些问题以及现象。

(一)司法政策的争议性

根据本文的考察,2016年明确使用“社会效果”的刑事案件裁判文书只有213份,与中国裁判文书网2016年公布的1480550万份〔1〕“中国裁判文书网”高级检索,裁判文书内容选定为“理由”,输入“社会效果”进行检索,选取案由为“刑事案由”,检索时间:2017年6月4日。刑事案件裁判文书相比,比例非常之小。其中一审案件只有191件,与2016年全国各级法院审结一审刑事案件111.6万件〔2〕参见周强:《最高人民法院工作报告——2017年3月12日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上》,登载于“中国人大网”,网址:http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018938.htm,访问时间:2017年 4月 30日。相比,其数量可谓微乎其微。大部分法院之所以没有在裁判理由中明确使用“社会效果”进行刑事审判,是因为:“社会效果”或“法律效果和社会效果的统一”是为学理上明确批评的〔3〕参见陈金钊《被社会效果所异化的法律效果及其克服——对两个效果统一论的反思》,《东方法学》2012年第6期,第44—61页。,因而缺乏明确使用“社会效果”的正当性,这可以从更有争议性的“法律效果和政治效果、社会效果的统一”明确使用更少获得支持〔4〕“中国裁判文书网”高级检索,裁判文书内容选定为“理由”,输入“政治效果”进行检索,排除重复文书,只有4份判决书,其中西藏自治区巴青县人民法院使用了“更好地实现政治效果和法律效果、社会效果相统一”,内蒙古自治区磴口县人民法院在两个案件中使用了“政治效果”一词,山东省临沂市中级人民法院评价了辩护意见。检索时间:2017年6月3日。。正是在这种司法政策争议的情况下,法院即使使用“社会效果”,可能是通过更为隐蔽或者谨慎的方式进行的。具体可以进一步解释如下:第一,法官实际上可能以隐藏的方式使用“社会效果”。比如社会效果可以通过法律适用的方式体现出来,而不必要明确在裁判文书中表示出来,即使裁判文书没有体现“法律效果”或“社会效果”,实质却是“法律效果与社会效果统一”的思维。第二,法官以谨慎的方式使用“社会效果”。刑法以及刑事诉讼法最重要的理念之一在于保障被告人的权利,谨防国家刑罚权的滥用。“社会效果”的考量可能会为加重被告人刑罚提供跳板,进而存在滥用的可能,明确使用“社会效果”可能给人造成加重被告人刑罚的印象。因此,即使进行明确使用,正如样本案例所显示的,主要涉及的也是有利于被告人,刑罚较轻的犯罪以及常见的、与百姓生活关系相关的罪名。而基于样本案例的考察,确实存在一些裁判文书利用“社会效果”作出不利于被告人的审判结果的问题〔5〕参见(2016)赣1024刑初74号。,这是违反了“法律效果与社会效果的统一”原则的,也是学理上明确反对的用法。这些违反法律的用法,应当得到相应的重视与纠正。

(二)司法权威、推理能力不足,向司法政策逃逸

除了少量裁判文书是通过“社会效果”作为独立理由支撑裁判结果,大部分使用“社会效果”的裁判文书要么是通过“社会效果”增强其裁判的说服力,要么是通过“社会效果”模糊了推理过程。基于以上的考察,本文认为,其中“社会效果”模糊了推理过程的类型主要与法官的法律推理能力有关,一如前述。而通过“社会效果”增强其裁判的说服力,则是为了增强裁判文书的权威。

正如前文已经揭示出来的,很多有利于被告人的案件中,一方面,法院完全可以通过对法律规范的适用,进而得出有利于被告人的审判结果,而不需要使用“社会效果”进行论证。另一方面,法院需要在结合“社会效果”进一步对法律规范以及案件事实解释的基础上,得出有利于被告人的审判结果。这种现象,一方面与增强裁判说服力有关,另一方面则与一些基层法院的裁判说理能力有关。第一,一些基层法院在裁判说理部分,没有充分展开对于刑法条款的解释与适用,这使得其说服力不足。第二,由于裁判说理不充分或者基层法院不自信而认为援引最高法院司法政策会增强说理力,因而基层法院会使用最高法院的司法政策“社会效果”增强其裁判文书的说服力,增强其基层裁判的权威。基层法院面对的是具体诉讼两造以及公众,所以基层法院的裁判是否具有充足的说服力,除了裁判本身法律适用,有时需要援引其他论证资源增强其说服力,使得具体诉讼两造以及公众更能接受这一审判结果。这是由于我国司法系统向来存在行政化问题〔1〕参见贺卫方《中国司法管理制度的两个问题》,《中国社会科学》1997年第6期,第116—129页;张卫平《论我国法院体制的非行政化——法院体制改革的一种基本思路》,《法商研究》2000年第3期,第3—11页;龙宗智、袁坚《深化改革背景下对司法行政化的遏制》,《法学研究》2014年第1期,第132—149页。,我国上级法院相对于下级法院,有一种超越的地位〔2〕参见刘忠《政治性与司法技术之间:法院院长选任的复合二元结构》,《法律科学》2015年第5期,第27页。,通过层级的叠加,尤其是最高法院变成了司法系统的最高权威了。层级越高,话语越有说服力。就此而言,最高法院的司法政策不失为一个合适的论证理由。这从裁判文书的表述来看,如“为取得较好的社会效果及法律效果”〔3〕(2016)甘0522刑初63号。“结合法律效果与社会效果相统一的原则”〔1〕(2016)云0621刑初110号。“综合考虑法律效果与社会效果”〔2〕(2016)吉0621刑初90号。“注重案件处理的法律效果和社会效果相统一”〔3〕(2016)辽1422刑初133号。“实现法律效果和社会效果的统一”〔4〕(2016)冀0183刑初185号。等表述中都可以体现出来。因此,在司法权威不足以及推理能力不足的情况下,裁判理由便向司法政策靠拢了。

四、结语

从司法权的性质上而言,法院是依法独立行使审判权。而从我国法律规范上而言,各级人民法院之间只有指导与被指导的关系,法院依法独立行使审判权。具体到“法律效果与社会效果的统一”原则,学理上一方面反对这一原则,另一方面则认为,社会效果可以通过法律适用的方式予以实现。然而,法律方法上的理想状态,与实践中法官法律推理能力之间,可能存在一定的张力。这个张力,一方面可以解释使用“社会效果”进行刑事审判的裁判文书主要集中于基层法院,另一方面也能够解释“社会效果”的使用属于一种粗糙的方式,既没有具体论证何为社会效果,也没有解释如何解决法律效果与社会效果之间的张力。因此,“社会效果”这一概念能否出现在裁判理由中,不是问题的关键。关键在于,使用“社会效果”进行裁判说理,必须充分解释“何为社会效果”以及相应的法律规范,进而解释“法律效果与社会效果”是如何统一的。而在这一过程中,一方面需要提高法官的推理能力,另一方面也需要通过体制的调整,提高基层法院的权威。这一结论是否存在更大范围的可能,则是需要进一步考察以及研究的。