旅游场域理论下潍坊杨家埠民俗文化变迁评价

2017-07-21闫阿慧赵玉宗张方云

闫阿慧,赵玉宗,张方云

(青岛大学 旅游与地理科学学院,山东 青岛 266001)

旅游场域理论下潍坊杨家埠民俗文化变迁评价

闫阿慧,赵玉宗,张方云

(青岛大学 旅游与地理科学学院,山东 青岛 266001)

近年,乡村社会文化变迁受到社会各界的关注,而旅游地民俗文化变迁更备受争议。通过文献资料法、专家咨询法以及实地调查法,确定民俗文化变迁评价因子,并运用AHP层次分析法确立评价因子的权重,建立旅游地民俗文化变迁评价体系,以潍坊杨家埠民俗旅游村为案例地,进行实证研究。

旅游场域理论;潍坊杨家埠;民俗变迁评价

一、研究背景

(一)旅游地民俗文化变迁评价体系缺失

文化变迁一直存在于文化的发展过程中。在乡村,旅游的发展无疑对民俗文化变迁的影响巨大。然而在民俗文化变迁中,出现了民俗文化被城市文化同化、扭曲与失真,文化产品过度商业化等问题[1],使得旅游地文化变迁的影响受到前所未有的质疑。然而,对于旅游地民俗文化变迁的评价,不能只用简单的“好与坏”标准衡量。目前对旅游地文化变迁的研究多运用定性分析的方法,多是阐述、评价文化变迁现象,对文化变迁的内容、方向、程度、影响因素缺乏量化研究,缺少直观的数理研究,较少建立一个科学、完整、可行的评价体系。

(二)旅游与民俗文化传承实现协调发展的客观需要

旅游对旅游地文化变迁的影响是一个潜移默化的过程,与其产生的经济影响相比,并不是很明显、可视,因此有必要对旅游地文化变迁的内容、方向、程度等进行定量化研究,从而可以清晰地识别出在旅游发展过程中,旅游与民俗文化协调发展的情况以及出现的各种问题,并及时有效地甄别出旅游地文化变迁的原因,对旅游开发者、管理者提供解决思路及理论依据,为实现旅游与民俗文化传承的协调发展提供一个动态的监测工具。

(三)旅游者实现满意民俗文化体验的迫切需求

在乡村旅游地,存在一种普遍现象,因民俗文化缺乏、民俗风情缺失、旅游和民俗文化结合不好等问题,旅游者不能得到满意的民俗文化体验,实际反映了旅游开发与民俗文化的结合、旅游发展与民俗文化传承的协调问题,而这些问题,都可以通过评价旅游地的文化变迁而甄别。民俗文化变迁评价指标体系的构建可以动态地勘探出旅游地文化变迁内容、方向及程度等系列问题,从而为判断是否实现旅游者的满意民俗文化体验提供依据和参考,并且可以采取针对性措施。

二、相关研究进展

(一)旅游地文化变迁评价体系研究现状

张广海等人[2]研究并建立了旅游目的地文化变迁评价指标体系(包括文化基本属性、文化效应和文化传承能力),并对青岛啤酒文化的变迁进行了实证研究;胡幸福等[3]在分析古村落文化结构的基础上进行了指标搜集,构建出旅游影响下古村落文化变迁的评价指标体系;而钟溢颖等[4]选取龙脊平安寨和旧州绣街两个民族村寨进行社会文化变迁对比,建立了50个指标的民族村寨文化变迁评价体系。

目前国内学者对旅游地社会文化变迁的研究,多集中在旅游对旅游地社会文化变迁的积极和消极方面,而对于评价旅游地文化变迁的过程、变迁内容及变迁程度及原因等深层次的研究较少,定量化研究尚未深入,至今尚无一个比较科学、实用的评价体系[3]。

(二)场域理论及文化再生产理论研究进展

场域理论是法国社会学家布迪厄提出的一个重要理论概念。李全生[5]认为,布迪厄提出的场域存在力量和竞争,而决定竞争的逻辑就是资本的逻辑,资本不仅是场域活动竞争的目标,同时又是用以竞争的手段,资本可分为经济、社会、文化和象征资本。因而场域理论及文化再生产理论为文化变迁提供了一个新的研究视角与解释理论。

宋晓莲[6]较早阐释了文化再生产理论对文化变迁的研究意义,并指出文化变迁要关注它与权力场(国家政治)的相互关系,还要分析它自身内部各种力量(政府、市场、民众)间的互相关系,而这些关系的合力方向就是文化发展变化的方向。张志亮[7]进一步从经济结构转型、权力的干预、资本的代际传递和资本转换四个维度,分析在旅游场域下大寨文化变迁的过程。石群[8]从布迪厄的文化再生产理论出发,并认为通过各个方面的努力,引导旅游场域下的文化再生产回归本性。而钟溢颖等[4]运用场域理论对村寨文化的变迁评价进行了定性分析,认为民族文化变迁的本质源于场域下行动者的资本博弈。总之,应用旅游场域理论以及文化再生产理论,可以理清旅游地文化变迁过程,甄别出文化变迁原因,解释旅游地文化变迁问题更具有科学性和客观性。

三、杨家埠概况

杨家埠,又名西杨家埠,是一个至少有600余年历史的古老村落,属于现山东省潍坊市寒亭区寒亭镇的一个行政村。全村300多户,1100多口人。历史悠久,文化灿烂,明古槐与明古屋闻名遐迩;木版年画、风筝誉满全球,经济发展迅速,是重点开发地段。杨家埠村是集民间年画与风筝于一体的国家非物质文化“双遗产村”,也是我国现在唯一的一个“双遗产村”。

1986年,以民俗大观园为核心景点的杨家埠民俗村开始发展旅游,使杨家埠非物质文化遗产风筝和年画得到一定程度的保护,因为风筝和年画在杨家埠发展民俗旅游中占重要的地位。杨家埠民俗村发展旅游30多年,旅游人数和旅游收入呈增长趋势,然而,杨家埠的民俗文化正发生着变迁,无论从风筝和年画自身变化,还是从整个民俗村的整体变化。那么,在发展旅游的背景下,当地居民是如何评价这种民俗文化变迁的?为什么当地居民会有这样的评价?居民的这种评价是否客观、科学?运用旅游场域理论去探索这些问题,为杨家埠民俗文化变迁问题提供理论基础及提出可操性的解决方法,同时也为其他旅游地民俗文化变迁等问题提供借鉴意义。

四、杨家埠民俗文化变迁评价体系的建立

(一)评价指标体系的选取

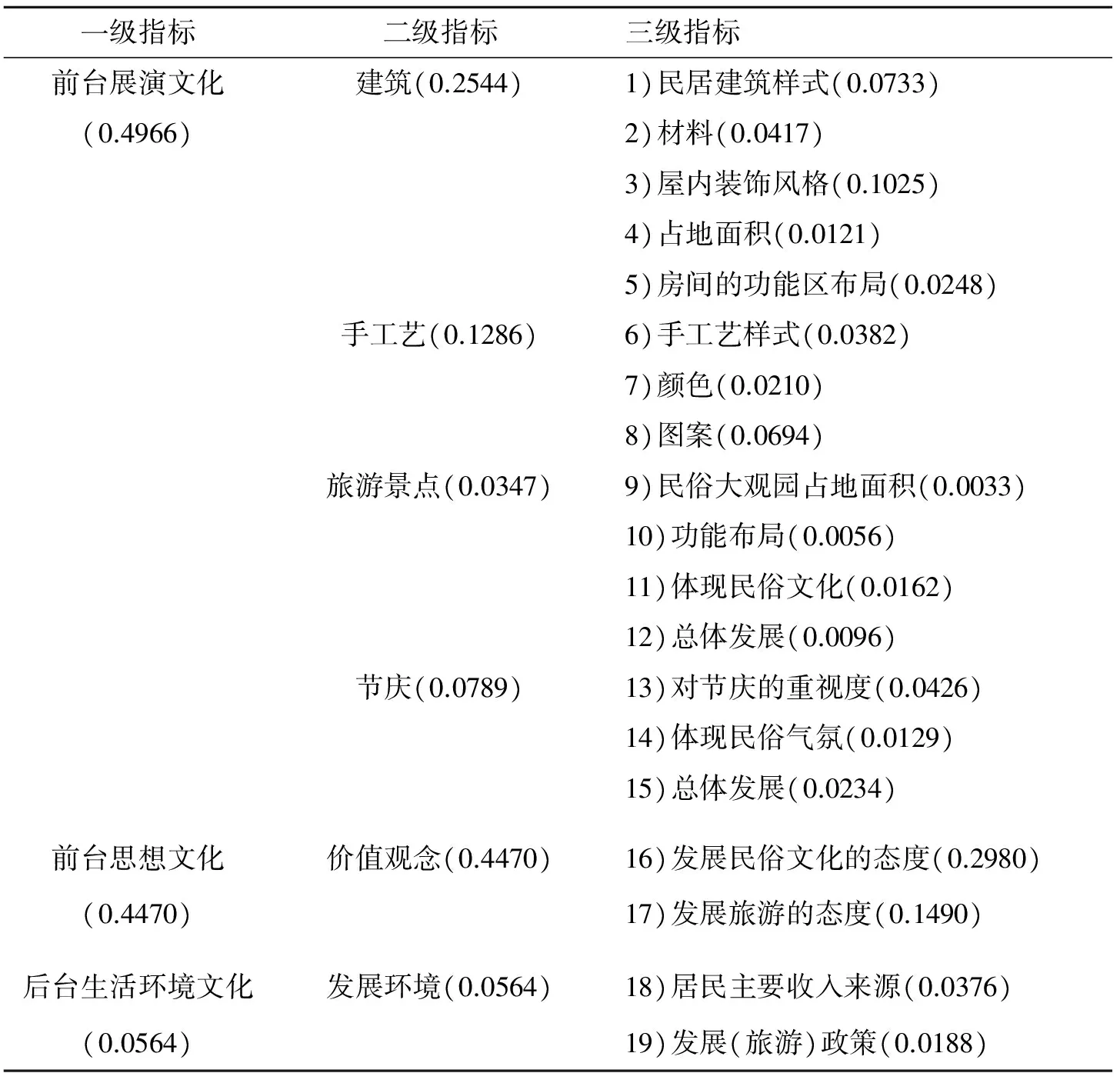

国内学者对旅游地文化变迁评价体系的研究较少。研究旅游地民俗文化变迁评价,评价指标体系主要根据钟溢颖等[4]的三个一级指标、13个二级指标和50个三级指标。笔者初步筛选出三个一级指标、8个二级指标和26个三级指标。通过对26个指标进行实际预调研与专家咨询,最终确定了三个一级指标、6个二级指标和19个三级指标。

(二)评价因子权重的确定

各指标要素权重的确定采用专家问卷调查的形式,所选的咨询对象主要为高校老师和科研人员。根据所获得的评价结果,利用AHP法,并通过AHP层次分析法软件计算各指标层的权重值。所得结果如表1所示。

表1 旅游地民俗文化变迁评价体系及权重值

1. 前台展演文化(0.4966)

主要包括建筑、手工艺、旅游景点和节庆等。相对其他文化而言,建筑和旅游景点是旅游者接触较多的展演文化,而手工艺和节庆也是旅游者民俗体验的重要组成部分,这些展演文化受到旅游的影响比较大,它们的变迁在很大程度上反映了当地旅游的发展程度。因而,前台展演文化在旅游地民俗文化变迁评价体系中的权重是最大的。

2. 前台展区思想文化(0.4470)

主要包括价值观念等。思想文化相对于物质文化,其变迁的内容、方向及程度,并不那么显化。思想文化是在长期的历史中逐渐形成的,无形地支配着人们的日常行为,而旅游对其影响,也是一个潜移默化的过程。因此,相对前台展演文化而言,展区思想文化在旅游地民俗文化变迁评价体系中的权重低一些。

3. 后台生活环境文化(0.0564)

主要包括生计方式和发展环境等。后台生活环境文化主要关注当地居民的自然生活环境和社会环境,这些文化受到的影响因素很多,而且相对前台文化,旅游对后台文化的影响较小,所以,后台生活环境文化在旅游地民俗文化变迁评价体系中的权重最低。

(三)评分方法

其中,Q表示综合评价值,W表示指标权重,P为指标平均分值。该指标体系的评价等级分为5级,即当地居民对民俗文化变迁的认可态度划分为非常赞同、赞同、中立、反对和非常反对5个级别,分别赋予5、4、3、2、1分。评价者根据自己对民俗文化的变迁认可态度来确定相应的分值。指标平均值p就是该指标下所得分数的平均分。最后,建立评判标准,钟溢颖等[4]按照综合评价值规定旅游场域下,民俗文化变迁度为[0,2)为没有变迁,[2,3)为一般变迁,[3,4)为基本变迁,[4,5]为完全变迁。

五、杨家埠民俗文化变迁评价体系的运用

杨家埠民俗村划分为三个功能区,即杨家埠民间艺术大观园、风筝年画特色文化街和居民生活区,其中,杨家埠艺术大观园(原杨家埠风筝厂)是核心部分,每年接待国内外游客60多万人次。

为更好地了解杨家埠民俗变迁情况,笔者于2017年1月到杨家埠进行了调查,采用“深度访谈+调查问卷”的方式。访谈和问卷对象主要是杨家埠风筝年画特色文化街的居民,即从事民俗产品经营(主要从事风筝、年画等)的人员。共发放问卷36份,回收有效问卷32份,有效回收率88.9%。

在深度访谈中了解到,杨家埠的风筝年画生产以家族式生产为主,如杨家埠王永训的天成鸾飞风筝规模较大。据实地调查,杨家埠文化街主要经营户有42家,主要经营风筝、年画、剪纸、泥塑等民间手工艺品。风筝、年画的销售近到潍坊周边地区,远达全国以及世界各地。杨家埠旅游的发展,增加了文化街的风筝、年画的知名度及促进其销售额的增长,但是目前销售还是以外批发为主。

笔者将所得数据输入SPSS20.0统计表格建立数据库,利用软件中的“Cronbachα系数”进行信度检验,数据的α值为0.903。根据信度系数的界限值的标准,本研究中所得数据的可靠性可以接受。

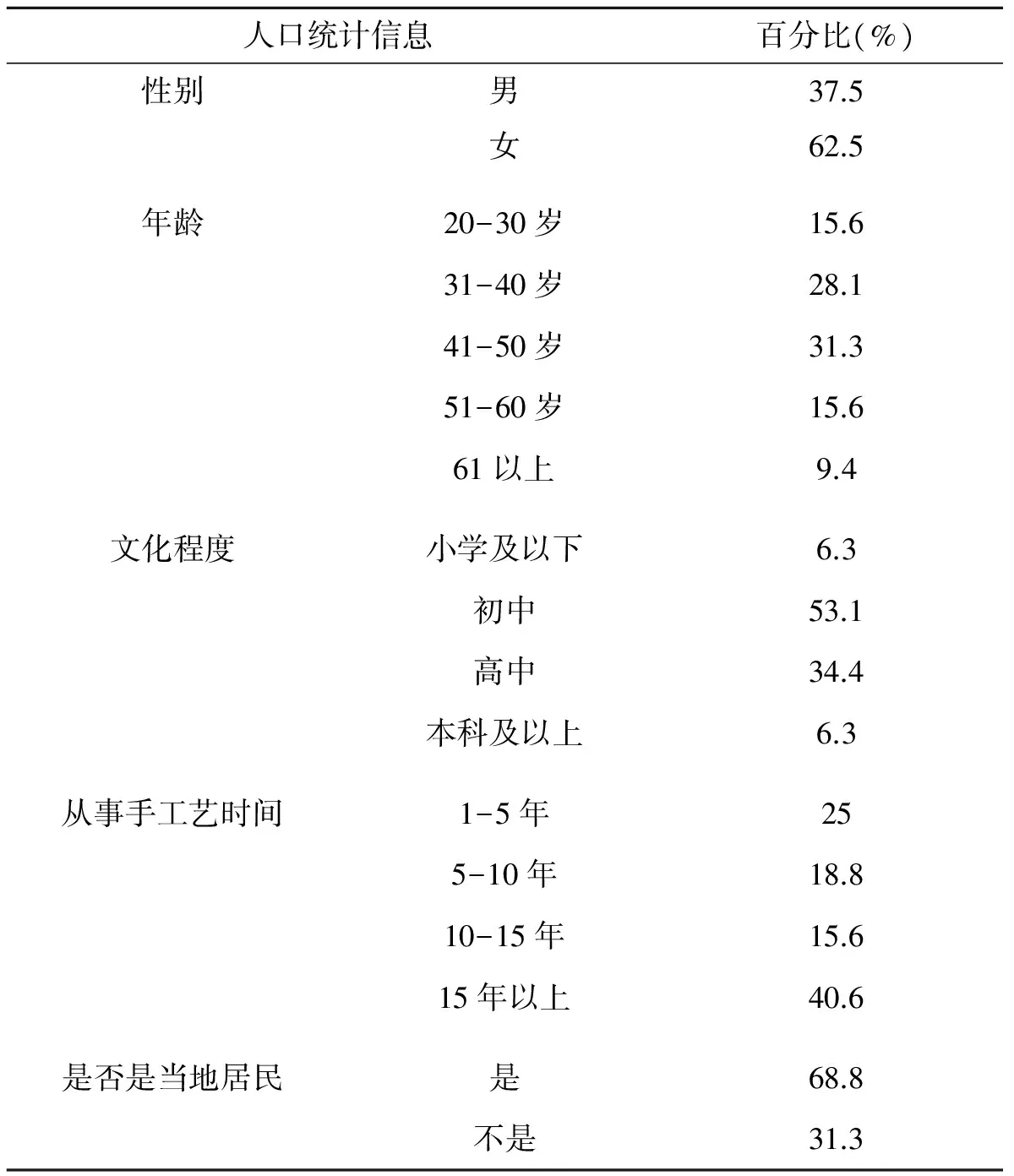

(一)人口统计信息特征分析

杨家埠风筝、年画文化街的经营户中,大约有三分之一的人不是当地居民,这些经营户的风筝生产地点大部分没有设在杨家埠,在杨家埠只是销售。但是这些居民也在杨家埠居住,生活长达10多年甚至几十年,因此,对杨家埠的民俗文化变迁也有了解,这些居民可以作为杨家埠民俗文化变迁的见证者。从事经营户的销售人员大部分以中年为主,女性占到很大比例,文化程度大部分在初中以上。

表2 杨家埠调查人口统计特征

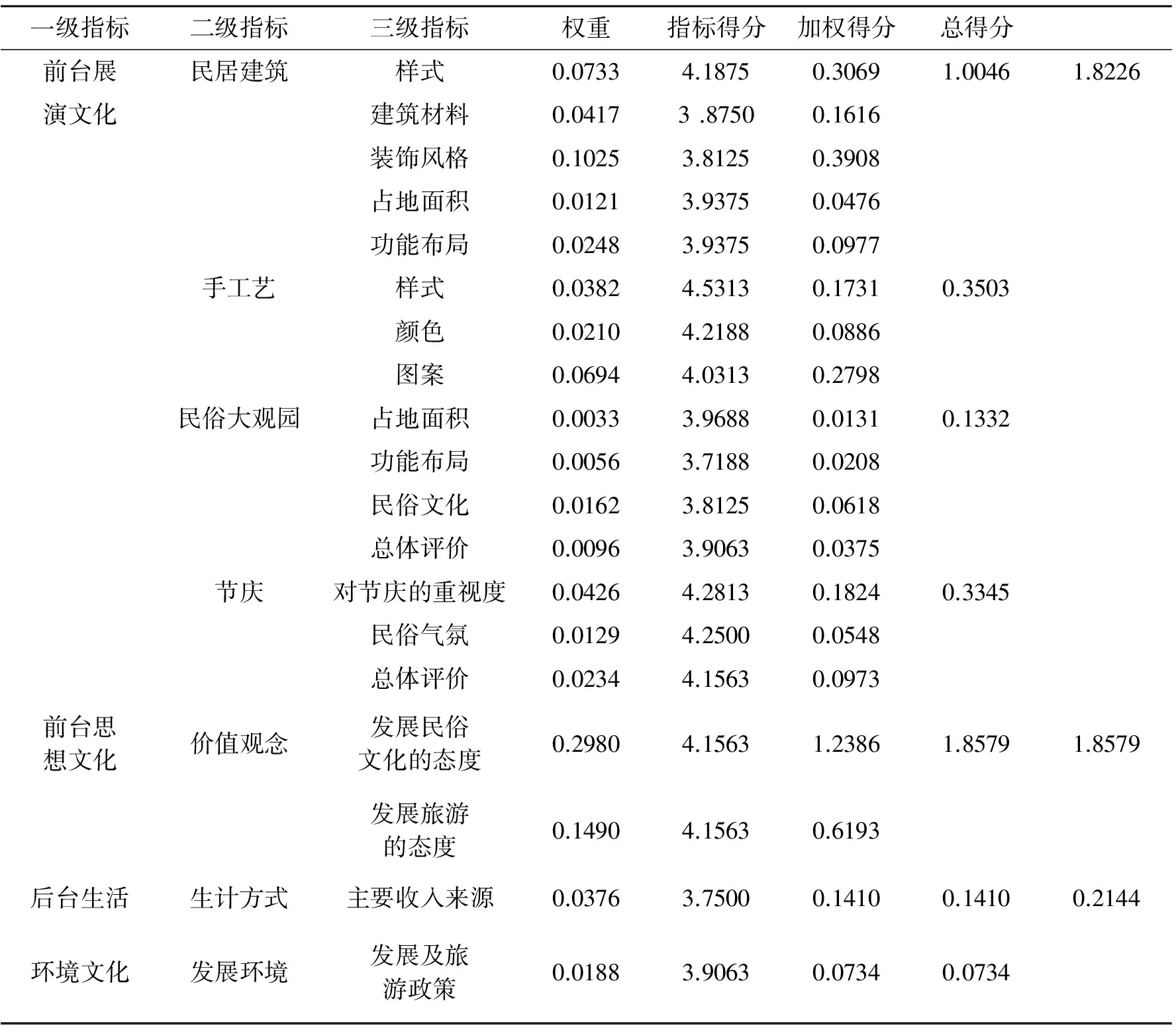

表3 杨家埠民俗文化变迁统计表

注:以上数据保留到小数点后四位。

(二) 旅游场域理论下杨家埠民俗文化变迁分析

从一级因子指标分值结果(表3)可以看出,杨家埠前台展演文化、前台思想文化、后台生活环境文化分别为1.8226、1.8579和0.2144。旅游对“前台展演文化”一般会超过对“前台思想文化”的影响,这是由于前台展演文化(包括建筑、手工艺、旅游景点和节庆等)是显性文化,相对前台思想文化而言,更易受到旅游的影响并发生变迁。但是,这次田野调查的对象主要是经营杨家埠风筝年画的居民,受到旅游的影响比较大,思想文化方面更容易变迁,因而造成旅游对“前台思想文化”的影响超过对“前台展演文化”的影响。杨家埠当地居民的主要收入来源还是以从事手工艺、务农等为主,杨家埠的发展(旅游)政策也没有大的变化,因而后台生活环境文化的变迁最小。

1.前台展演文化变迁(1.8226)评价分析

民居建筑在前台展演文化中变迁是最大的,包括样式、建筑材料、装饰风格等。田野调查了解到,杨家埠发展旅游尤其是杨家埠旅游区的正式成立,对杨家埠民居建筑的变迁有重大影响,相关政府部门及杨家埠的管理人员对杨家埠民居建筑进行统一修建,而且,杨家埠大部分居民对现在的民居建筑很满意,认为居民建筑的改善是自己生活质量提升的重要组成部分。因杨家埠是整个杨家埠旅游区(包括6个自然村)的核心,受到旅游及相关政府部门的重视,在改善居民建筑、提升杨家埠的旅游形象方面及时着实落地。因此,旅游场域发展背景下,权力场(当地政府)对杨家埠的民居建筑的变迁起到重要性作用。

杨家埠旅游的发展得益于以风筝、年画手工艺为核心的民俗文化资源,虽然现在的大部分杨家埠手工艺

(主要指风筝、年画)已经不是纯手工制作,而且基本已经商业化,但是杨家埠年画、风筝还是得到了一定程度的保护与传承。在实际调研中,了解到杨家埠的传统手工艺发生变迁是必然的,手工艺的样式、颜色和图案主要还是以过去为主,所以大部分居民对传统手工艺的变迁很满意,而且认为风筝、年画的未来很有发展前景。当然,也有部分从事风筝、年画手工艺的居民,对其发生的变迁表示不赞同,认为杨家埠纯手工制作的手工艺几乎不复存在,同样在杨家埠民俗大观园内,从事该类手工艺的居民很少,各个方面的竞争力不如文化特色街的经营者。宗晓莲[6]指出,运用旅游场域理论在分析文化变迁方向时,要详细分析它自身内部各种力量(当地政府、市场、民众)间的互相关系,这些复杂的关系所形成的合力方向就是文化发展变化的走向。而对于杨家埠的传统手工艺来说,当地政府虽以政策支持,但是在其发展变迁中,不能发挥主导作用;市场对杨家埠的手工艺变迁方向发挥着主导性作用,市场对杨家埠风筝、年画的需求量呈增长趋势,而且市场需求特点也影响着其发展变迁的走向;当地居民参与到市场中,市场和竞争意识就会增强,以至于很少居民会从事纯手工艺。权衡政府、市场和当地居民的力量,基本决定了杨家埠传统手工艺的发展方向,而发展方向即文化变迁的走向。

杨家埠民俗大观园(0.1332)和杨家埠的春节文化灯会(0.3345)变迁程度相对较小。居民对民俗大观园的旅游发展持积极支持的态度,并认为,民俗大观园旅游人数的不断增加,不仅有利于其手工艺产品的销售,而且民俗大观园的发展会带动整个杨家埠民俗旅游村的发展。杨家埠的春节文化灯会在民俗大观园内举行,因举办届数较少(2015-2017年),其变迁程度也较小,居民表示:杨家埠春节文化灯会的举办,会给民俗大观园和杨家埠增加春节民俗氛围。在旅游场域理论中,“场”是布迪厄进行关系分析时使用的一个概念,他认为,旅游场域可以划分不同的场,每个场都具有半自主性,相互关联、互相作用,影响着当地社会文化变迁[6]。因而,民俗大观园和春节文化灯会“场”,都潜移默化地影响杨家埠的民俗文化变迁。

2.前台思想文化变迁(1.8579)评价分析

杨家埠30多年的旅游发展,当地居民的思想文化同时发生着明显的变迁。对杨家埠发展民俗文化、旅游,大部分居民持积极的态度,尤其是经营手工艺产品的居民,当游客对本村手工艺产品产生好奇及购买等行为,他们会对从事手工艺感到自豪并有归属感。在旅游场域中,当地居民不同程度地参与旅游,且参与程度越高,其思想文化在旅游的背景下越容易发生变迁。

3.后台生活环境文化变迁(0.2144)评价分析

相对前台,后台生活环境文化变迁程度较小。在实地调查中,当地居民对生计方式、政策变迁持一般、无所谓的态度。在旅游场域下,“域”的范围或许不能划分明确的界限,但是“域”的影响力还是有明显区别的。所以,后台生活文化环境受到旅游的影响较小,因而该域在整个杨家埠民俗文化变迁中的作用微乎其微。

从表3看出,杨家埠民俗文化变迁值为3.8949,按照评价标准属于基本变迁程度。杨家埠发展旅游30多年,旅游在其民俗文化变迁中起到了重要的作用,或者旅游发展是促进杨家埠民俗文化变迁的一种新模式和路径。对于杨家埠旅游发展的主要民俗文化资源即风筝和年画,如何更好地保护与开发,仍是杨家埠今后旅游发展需解决的问题;如何挖掘春节文化灯会及开发杨家埠新的旅游资源,关乎杨家埠的未来旅游发展;如何充分利用杨家埠民俗大观园,贴切地表现“民俗文化”主题,是杨家埠民俗旅游发展的灵魂所在。

[1] 蒙丽琴. 建立乡村旅游与民俗文化的良性互动机制研究[J]. 农业经济, 2014,(3):105-106.

[2] 张广海, 高乐华. 旅游目的地文化变迁量化评价方法及实证研究[J]. 旅游科学, 2008, 22(4):53-58.

[3] 胡幸福, 胡静. 旅游影响下古村落文化嬗变评价体系的构建[J]. 天津大学学报:社会科学版, 2011, 13(4):312-315.

[4] 钟溢颖, 王林. 旅游场域下民族特色村寨文化变迁评价[J]. 旅游论坛, 2014,(5):77-83.

[5] 李全生. 布迪厄场域理论简析[J]. 烟台大学学报:哲学社会科学版, 2002, 15(2):146-150.

[6] 宗晓莲. 布迪厄文化再生产理论对文化变迁研究的意义——以旅游开发背景下的民族文化变迁研究为例[J]. 广西民族大学学报:哲学社会科学版, 2002, 24(2):22-25.

[7] 张志亮. 旅游开发背景下大寨的文化资本及其再生产[J]. 旅游学刊, 2009, 24(12):36-41.

[8] 石群. 反思旅游场域的文化再生产[J]. 旅游论坛, 2014,(5):21-25.

(责任编辑:张连军)

Evaluation of the Transitions of Yangjiabu Folk Culture inWeifang from the Perspective of Tourism Field Theory

YAN A-hui,ZHAO Yu-zong,ZHANG Fang-yun

(Qingdao University, Qingdao Shandong 266001)

In recent years, academic field and the society pay much attention to the transitions about rural social culture,and there are many arguments about the folk culture transitions in tourism area. In this paper, evaluation factors of the folk culture transition are given through selecting literature material, consulting experts and doing investigation. And the evaluation system of folk culture transitions in tourism area is established, by applying AHP to determine the weight of evaluation factors. Finally, the paper takes Yangjiabu as a case to do empirical research.

tourism field theory; Yangjiabu in WeiFang;evaluation of folk culture transitions

2017-04-18

闫阿慧(1991-),女,山东德州人,青岛大学旅游与地理科学学院在读硕士研究生;张方云(1993-),女,山东聊城人,青岛大学旅游与地理科学学院在读硕士研究生。

10.3969/j.issn.1009-2080.2017.03.002

F592.7

A

1009-2080(2017)03-0009-06