大学生同伴依恋与冒险行为的关系:自尊的中介作用

2017-07-21王冰

王 冰

(山东师范大学 心理学院,济南 250358)

大学生同伴依恋与冒险行为的关系:自尊的中介作用

王 冰

(山东师范大学 心理学院,济南 250358)

目的:探究大学生同伴依恋与冒险行为的关系,考察自尊的中介作用。方法:采用亲密关系经历量表、自尊量表以及青少年冒险行为量表对283名在校大学生进行问卷调查。结果:(1)同伴依恋、依恋回避、依恋焦虑与冒险行为均存在显著正相关;同伴依恋、依恋回避、依恋焦虑与自尊皆显著负相关;自尊与冒险行为显著负相关;(2)自尊在同伴依恋与消极冒险行为间起部分中介作用;自尊在依恋回避与消极冒险行为间起部分中介作用,并在依恋焦虑与消极冒险行为间起部分中介作用。

同伴依恋;冒险行为;自尊;大学生

1 问题提出

冒险行为(risk-taking behavior)指参与那些可能产生不利结果的行为[1]。根据社会适应性与可接受度,有积极和消极冒险行为之分[2]。相较于其他时期,青少年时期的个体更可能发生吸烟、酗酒、危险驾驶和暴力犯罪等消极冒险行为[3],对自身和周围人都会带来一定程度的消极影响[4],因此探究冒险行为影响发生机制,对于减少和积极应对青少年冒险行为的发生具有重要意义。

根据Jessor[5]提出的问题行为理论(Problem-behavior Theory),影响青少年冒险行为的因素包括环境因素(如同伴依恋)和个体因素(如自尊)两方面。首先,同伴依恋(peer attachment)是指青少年与同伴建立起来的相互给予温暖与支持的亲密关系[6],其与亲子关系是影响青少年冒险行为的两个重要环境因素。青少年处于发展的特殊时期,来自父母的影响逐渐减少,同伴关系成为影响其发展的重要因素[7][8]。同伴依恋同青少年的认知情感[9]、行为表现[10]和心理健康[11]等方面的适应和发展密切相关。根据Harris[12]的群体社会化理论(A Group Socialization Theory,简称GS理论),良好的同伴关系意味着个体能够以适当方式解决问题冲突,而消极同伴关系使得个体难以适应环境,对同伴表现出更多的冲突攻击。相关研究也发现,良好的同伴关系能缓解不良环境引起的青少年不良内外化问题[13],表现出更少的攻击破坏行为[14];而不良的同伴影响越大,青少年反社会行为[15]、吸毒[16]、违法犯罪[17]等行为的发生几率越大。

自尊是个体对自我价值的整体评价,是影响冒险行为的一个重要人格变量[2],低自尊水平会导致诸多问题行为的发生[18]。Rosenberg 的社会连接理论(social-bonding theory) 认为,低自尊削弱了个体与社会之间的连接,增加了个体不符合社会规范的行为,从而增加了暴力行为。自我提升假设[19]也认为,人们有维持高自尊、追求良好自我感受的需求,因此愿意承担一些利益的损失而做出冒险行为。相关研究也发现,自尊与吸烟[20]、喝酒吸毒[21]以及攻击行为的发生[22][23]均存在负相关。

可见,同伴依恋和自尊都是青少年冒险行为的影响因素。而根据个人与环境交互作用理论[24],远端的环境因素(如同伴依恋)会通过近端的个体因素(如自尊)对个体心理健康及行为表现产生间接影响。也有实证研究表明,自尊在初中生同伴依恋对生活满意度的影响之间起部分中介作用[25],在交往能力与孤儿焦虑之间起完全中介作用[26],杨珊珊等人[27]也发现,人格在中学生同伴依恋和亲社会倾向中起部分中介作用。但是自尊是否在同伴依恋和冒险行为的关系中起中介作用尚缺乏应有的实证证据,而且以往相关变量的研究大多以青少年早中期的初高中生为研究对象,而忽视了大学生这一特殊群体。在心理学上,大学生属于晚期青少年,他们大多远离父母独立在校生活,亲密接触的同伴成为其主要依恋对象,而由于缺乏父母的有效监督,其冒险行为也可能较初高中生更为常见。探讨大学生的同伴依恋对其冒险行为的影响,以及自尊是否在其中起到中介作用是很有必要的,这也是本研究的主要目的。假设模型如图1。

图1 假设模型

2 方法

2.1 被试

采用方便取样的方式,对山东某大学的283名在校大学生进行问卷调查,其中男生77人,女生206人,参与者年龄M=20.85,SD=1.45。

2.2 研究工具

2.2.1 亲密关系经历量表

采用李同归和加藤和生(2006)修订的《亲密关系经历量表》(ECR)中文版,对依恋进行测量。问卷共36个题目,有依恋回避和依恋焦虑2个维度,问卷可以测量恋人间的依恋关系以及同伴间、亲子间等依恋类型。本研究测量的是同伴依恋,问卷总的Cronbach's α系数为0.84,其中依恋回避、依恋焦虑的Cronbach's α系数分别为0.81和0.89。

2.2.2 自尊量表

(2)用蒸汽冲洗导电片,将剥锌后的阴极板用蒸汽冲洗3 s,蒸汽管与导电片成45°斜角向外冲洗,避免将Cu2+冲到阴极板面上带入电解槽。

采用Rosenberg自尊量表(SES)的中文版,该量表由季益富和于欣[28]引进和翻译。量表共10个题目,采用四点计分(1=“非常不符合”,4=“非常符合”)。根据田录梅[29]的建议,由于第8题不适合测量中国人的自尊,在这里给予删除,剩9个项目,其中第3、5、9、10题为反向计分,之后计算总得分,总分数越高说明被试的自尊水平越高。本次研究中该问卷的Cronbach's α系数为0.87。

2.2.3 青少年冒险行为问卷

青少年冒险行为问卷(ARQ)由Gullone[30]编制,包括:青少年冒险行为量表(Risk Behavior Scale,ARQ-RB)和风险知觉量表(Risk Perception Scale,ARQ-RP)。本研究采用张晨、张丽锦和尚丽[31]修订的青少年冒险问卷-冒险行为量表(ARQ-RB)。问卷总共17个题目,采用五点计分(0=“从不”,4=“总是”)。问卷包括4个维度,分别为刺激寻求、叛逆、鲁莽和反社会冒险,其中刺激寻求维度属于积极冒险行为,叛逆、鲁莽和反社会三个维度属于消极冒险行为。与大多数研究相一致,本研究探究的是消极冒险行为,故仅采用后三个维度。这三个维度的Cronbach's α系数为0.80。

2.3 数据收集与统计分析

由经过培训的心理学专业人员进行问卷的发放与收集,采用方便取样的方式,作答前由主试讲明要求,

解释指导语,在被试遇到疑惑或问题时及时给予指导,以确保其正确理解问卷内容。问卷答完后当场收回。采用SPSS 20.0软件进行数据的录入与统计分析。

3 结果

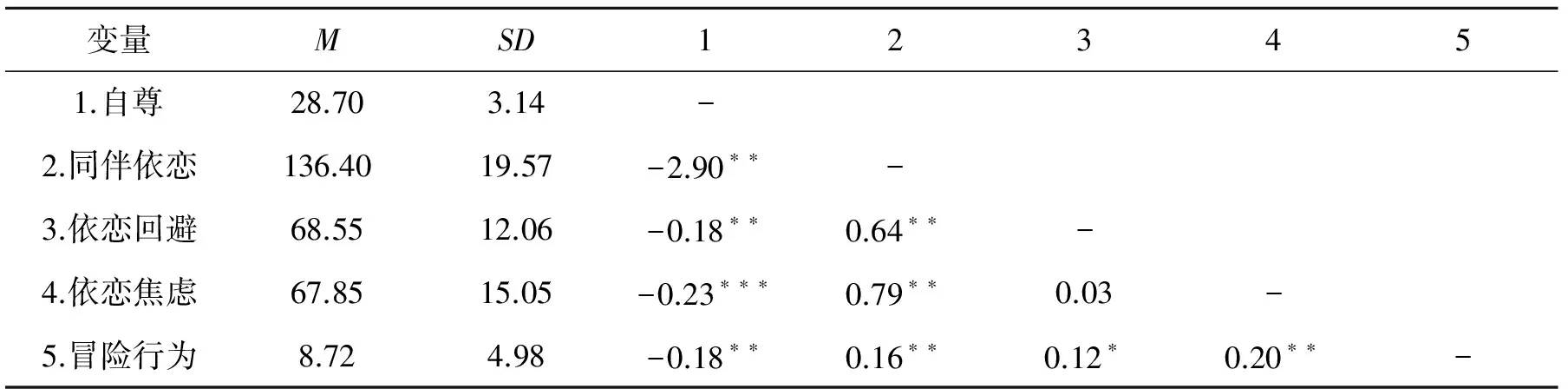

3.1 大学生同伴依恋、自尊及冒险行为的相关分析

对各变量进行Pearson相关分析,结果(见表1)表明,同伴依恋、依恋回避、依恋焦虑与冒险行为均存在显著正相关;同伴依恋、依恋回避、依恋焦虑与自尊皆显著负相关;自尊与冒险行为显著负相关。

表1 同伴依恋、自尊及冒险行为间的相关分析(n=283)

注:*代表p<0.05,**代表p<0.01,***代表p<0.001,下同。

3.2 大学生同伴依恋、自尊影响冒险行为的中介模型检验

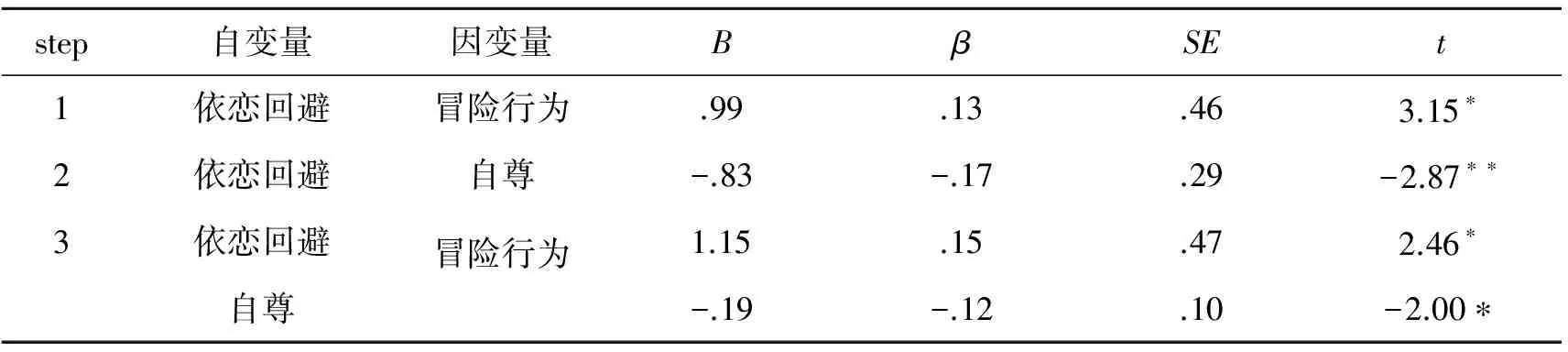

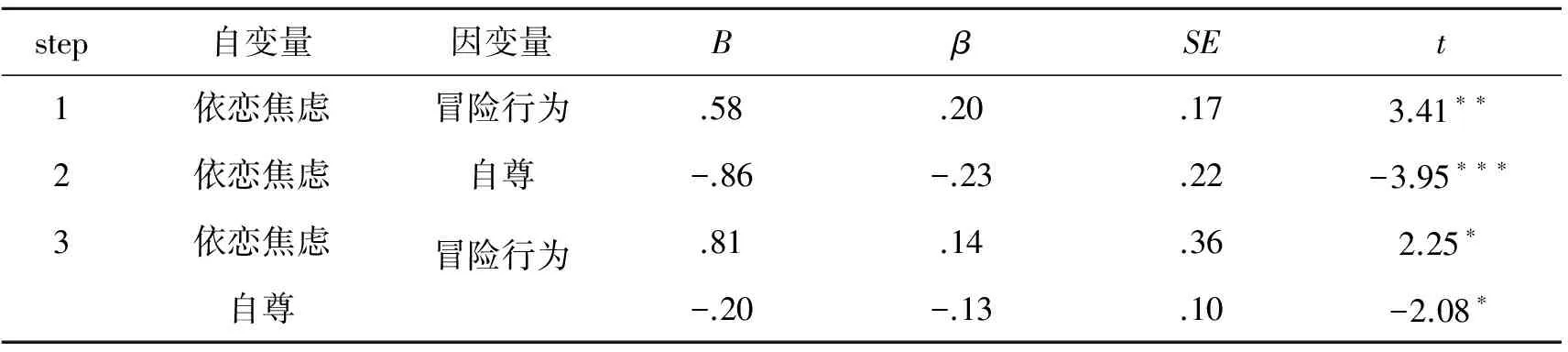

在相关分析基础上,分别以大学生同伴依恋回避、依恋焦虑为自变量,消极冒险行为为因变量,自尊为中介变量,对各变量得分中心化后,进行自尊的中介效应检验,用SPSS 20.0按步骤进行回归方程分析,结果如下:

表2 自尊在同伴依恋、冒险行为上的中介效应检验

表3 自尊在依恋回避、冒险行为上的中介效应检验

表4 自尊在依恋焦虑、冒险行为上的中介效应检验

由表2可知,自尊在同伴依恋与消极冒险行为间起部分中介作用,表明同伴依恋不仅对冒险行为有直接作用,而且通过自尊的中介作用对冒险行为产生间接影响,中介效应的占比为0.29×0.15/0.20=21.75%。

另外,自尊在依恋回避与消极冒险行为间起部分中介作用(见表3),中介效应的占比为0.17×0.12/0.15=13.60%;自尊在依恋焦虑与消极冒险行为间起部分中介作用(见表4),中介效应的占比为0.23×0.13/0.14=21.36%。

4 讨论

4.1 主要变量的相关分析

相关分析结果表明,大学生同伴依恋(依恋回避、依恋焦虑)与消极冒险行为显著正相关,与研究假设相一致。这意味着依恋回避或者依恋焦虑的青少年个体,会发生更多的消极冒险行为。其次,大学生同伴依恋(依恋回避、依恋焦虑)与自尊存在显著负相关,良好的同伴关系有利于个体自尊的发展,不良的同伴关系不利于自尊的发展,与以往研究[32]一致。再次,与以往研究[33]相一致的还有,自尊与大学生消极冒险行为显著负相关,低自尊个体会发生更多的消极冒险行为。相关研究也发现,自尊与吸烟[20]、喝酒吸毒[21]以及攻击行为的发生[22,23]均存在负相关。

4.2 大学生同伴依恋、自尊与冒险行为之间的关系

4.2.1 大学生同伴依恋对冒险行为的直接影响作用

回归分析结果显示,大学生同伴依恋(依恋回避、依恋焦虑)对消极冒险行为有直接的影响作用,有着不良同伴依恋关系的青少年会发生更多的冒险行为。同伴关系不良的青少年往往缺少社会交往机会,获得的亲社会教育不够,因此难以适应学校环境,面对矛盾冲突对同伴表现出更多的攻击行为[12],甚至产生高危行为以及行为障碍等。前人研究也发现,不良的同伴影响会导致青少年发生更多的吸烟及饮酒、吸毒[16]、违法犯罪[17]等消极冒险行为。

4.2.2 自尊对大学生同伴依恋影响冒险行为的中介作用

同伴依恋不仅对冒险行为有直接作用,而且通过自尊的中介作用对冒险行为产生间接影响。这意味着大学生的不良同伴依恋会降低其自尊水平,进而增加其消极冒险行为的发生。青少年时期身体特征、社会技能等的发展变化以及来自他人的评价(尤其是同伴的评价)等都会影响青少年自我认同和自尊的发展。良好的同伴接纳会使个体自尊水平提升,而同伴关系不良的个体,对自己产生消极评价,从而降低自尊水平[32]。例如,依恋焦虑的个体对于亲密同伴的抛弃和拒绝充满了焦虑与恐惧,这种恐惧会使得个体忽视他人对自身的积极评价,而更多地关注消极负面评价,长此以往,个体的自我接纳程度降低,表现出低自尊水平;同样依恋回避的个体害怕、不适应与他人建立亲密关系,这种不安全的同伴依恋关系使得青少年产生焦虑、抑郁等内化症状,缺少对自身特质能力的准确认知,进而影响自尊水平的提高。然而,低自尊是诸多问题行为发生的基础[18],低自尊的个体往往有较低的自我评价,对自身能力缺乏自信,认为自己难以获得他人的赞赏,因此更可能参与刺激冒险行为(如吸烟、喝酒等)。相关研究也发现,低自尊个体更加趋向于参加一些消极的冒险行为,例如抽烟[20]喝酒以及毒品使用[21]等。

本研究还存在一些局限性。首先,对于大学生同伴依恋、自尊与冒险行为关系的研究是基于横断研究的数据,未来可以通过纵向研究该影响模式的发展变化及因果关系等做出更准确的推断。其次,本研究仅针对不良的同伴依恋与消极冒险行为的关系进行探究,未来研究可以探索积极同伴依恋、积极冒险行为等的相关关系。尽管如此,本研究从个体因素和环境因素两方面探究了青少年冒险行为的影响机制,发现同伴依恋不仅对冒险行为有直接作用,也会通过自尊的中介作用对冒险行为产生间接影响。从某种意义上说,为进一步指导干预并促进青少年健康行为的发展提供了一定依据。

[1] Boyer T W. The development of risk-taking: A multi-perspective review[J]. Developmental Review, 2006, 26(3): 291-345.

[3] Steinberg L, Albert D, Cauffman E, et al. Age differences in sensation seeking and impulsivity as indexed by behavior and self-report: evidence for a dual systems model[J]. Developmental psychology, 2008, 44(6): 1764.

[4] 周丽华, 张晓贤. 青少年高冒险行为与大脑发展[J]. 心理学探新, 2012, 32(3): 199-203.

[5] Jessor R. Problem-behavior theory, psychosocial development, and adolescent problem drinking[J]. Addiction, 1987, 82(4): 331-342.

[6] 雷雳, 伍亚娜. 青少年的同伴依恋与其互联网使用的关系[J]. 心理与行为研究, 2009, 7(2): 81-86.

[7] Macek P, Jezek S. Adolescents' assessments of parents and peers: relationships to self-esteem and self-efficacy[J]. Ceskoslovenska Psychologie, 2007, 51: 26.

[8] 金晶. 初中生依恋、主观幸福感及自尊的关系研究[D]. 长沙:湖南师范大学硕士学位论文, 2012.

[9] Burt K B, Obradovi J, Long J D, et al. The interplay of social competence and psychopathology over 20 years: Testing transactional and cascade models[J]. Child development, 2008, 79(2): 359-374.

[10] 纪林芹, 陈亮, 徐夫真, 等. 童年中晚期同伴侵害对儿童心理社会适应影响的纵向分析[J]. 心理学报, 2011, (10): 1151-1162.

[11] 杨圆圆, 张仲明, 郭晓伟, 等. 留守儿童心理健康与父母同伴依恋的关系研究[J]. 中国健康心理学杂志, 2012, 20(9): 1371-1373.

[12] Harris J R. Attachment theory underestimates the child[J]. Behavioral and Brain Sciences, 2009, 32(01): 30.

[13] Bowker J C W, Rubin K H, Burgess K B, et al. Behavioral characteristics associated with stable and fluid best friendship patterns in middle childhood[J]. Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 2006: 671-693.

[14] Kawabata Y, Crick N R, Hamaguchi Y. Forms of aggression, social-psychological adjustment, and peer victimization in a Japanese sample: The moderating role of positive and negative friendship quality[J]. Journal of abnormal child psychology, 2010, 38(4): 471-484.

[16] Donaldson I A, Alonzi R, Barratt D, et al. Focal therapy: patients, interventions, and outcomes-a report from a consensus meeting[J]. European urology, 2015, 67(4): 771-777.

[17] Loes C, Pascarella E, Umbach P. Effects of diversity experiences on critical thinking skills: Who benefits?[J]. The Journal of Higher Education, 2012, 83(1): 1-25.

[18] Ostrowsky M K. Are violent people more likely to have low self-esteem or high self-esteem?[J]. Aggression and Violent Behavior, 2010, 15(1): 69-75.

[19] 刘永芳, 毕玉芳, 王怀勇. 情绪和任务框架对自我和预期他人决策时风险偏好的影响[J]. 心理学报, 2010, (3): 317-324.

[20] Carters M A, Byrne D G. The role of stress and area-specific self-esteem in adolescent smoking[J]. Australian Journal of Psychology, 2013, 65(3): 180-187.

[21] Kavas A B. Self-esteem and health-risk behaviors among Turkish late adolescents[J]. Adolescence, 2009, 44(173): 187.

[22] 黄曼, 史滋福, 刘妹. 未成年犯自尊与攻击性的关系: 自我控制的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2013, 21(4): 603-604.

[23] Teng Z, Liu Y, Guo C. A meta-analysis of the relationship between self-esteem and aggression among Chinese students[J]. Aggression and violent behavior, 2015, (21): 45-54.

[24] Magnusson D, Stattin H. Person-context interaction theories[M]. New York:John Wiley & Sons Inc, 1998.

[25] 邓林园, 马博辉, 方晓义. 初中生同伴依恋与生活满意度: 班级自尊的中介作用[J]. 心理与行为研究, 2016, 14(2): 145-151.

[26] 周永红. 人际交往能力与孤儿焦虑: 自尊中介作用分析[J]. 中国特殊教育, 2015, (12): 13.

[27] 杨珊珊, 马世超, 李淼. 青少年同伴依恋对亲社会倾向的影响——人格的中介作用[J]. 中小学心理健康教育, 2015, (19): 12-16.

[28] 季益富, 于欣. 自尊量表[J]. 中国心理卫生杂志, 1999, (12): 318-320.

[29] 田录梅. Rosenberg (1965) 自尊量表中文版的美中不足[J]. 心理学探新, 2006, 26(2): 88-91.

[30] Gullone E, Moore S, Moss S, et al. The adolescent risk——taking questionnaire: Development and psychometric evaluation[J]. Journal of Adolescent Research, 2000, 15(2): 231-250.

[31] 张晨, 张丽锦, 尚丽. 青少年冒险问卷——冒险行为量表在中学生中的信效度[J]. 中国心理卫生杂志, 2011, 25(8): 636-640.

[32] 张丽华, 张索玲, 宁微. 师生关系、同伴关系影响青少年自尊的路径分析[J]. 中国健康心理学杂志, 2009 (11): 1378-1381.

[33] 田录梅, 夏大勇, 李永梅, 等. 积极同伴压力、自尊对青少年不同冒险行为的影响[J]. 心理发展与教育, 2016, 32(3): 349-357.

(责任编辑:张连军)

The Relationship Between Peer Attachment and Risk-taking Behaviorof College Students:the Mediating Effect of Self-Esteem

WANG Bing

(School of Psychology, Shandong Normal University, Jinan 250358)

Objective:To explore the relationship between peer attachment and risk-taking behavior of College Students, and the mediating effects of self-esteem on this relationship. Methods:Totally 283 college students were tested in the study, and they were assessed with Peer Attachment Scale, Self-Esteem Scale and Risk Behavior Scale(ARQ-RB) to measure the self-esteem,peer attachment and the risk-taking behavior.Results:(1)In the present study, significant and negative correlations were found between self-esteem, peer attachment and risk-taking behavior, and significant and positive correlation were found between peer attachment and risk-taking behavior.(2)Self-esteem partially mediated the relationship between peer attachment and risk-taking behavior.

peer attachment; risk-taking behavior; self-esteem;college students

2017-04-12

王冰(1992-),女,山东潍坊人,山东师范大学心理学院应用心理学专业在读硕士研究生。

10.3969/j.issn.1009-2080.2017.03.013

B844.2

A

1009-2080(2017)03-0057-06