普罗科菲耶夫《亚历山大·涅夫斯基》的艺术特征与指挥再现

2017-05-21燕杨

●燕 杨

(安徽师范大学,安徽·芜湖,241000)

1938年,面对希特勒德国的扩张,苏联导演爱森斯坦以13世纪俄罗斯民族英雄亚历山大·涅夫斯基为原型,拍摄电影《亚历山大·涅夫斯基》。这部影片邀请普罗科菲耶夫做电影配乐,在这部作品中作曲家丢弃其早期技术艰深的枯燥风格,开始强调作品中的艺术性与思想性,在普罗科菲耶夫的笔下,俄罗斯民族的倔强与自信被充分展现,俄罗斯人民的勇气与精神被不断强调,作曲家对于民族性语言的应用,对俄罗斯传统音乐中宏大性史诗性风格的塑造,对《冰湖大战》的战争场面壮丽激荡的描写,对战争褪去后萦绕人心的硝烟的细腻处理,将英雄气质与音乐中的辉煌效果结合等等,这些具体手法都体现出普罗科菲耶夫对电影音乐做交响性、完整性的乐队处理。其中,尤其是音乐结构完整、形象鲜明生动的刻画,使导演爱森斯坦无法将音乐割裂开来用作配乐而只能迁就音乐采用蒙太奇手法剪辑影片。[1](P6)

普罗科菲耶夫对于《亚历山大·涅夫斯基》交响合唱的创作,不仅重视音乐的动力性与可听性,而且在此基础上将19世纪音乐浪漫主义音乐色彩与现代和声语汇相互融合。整个管弦乐队重视低音乐器的运动,突出乐队低音的陈述,乐队织体粗犷线条的进行引人注目,这种渲染突出了俄罗斯民间音乐勇士歌的形象,增添音乐的力量与气魄。音乐内容的爱国主义特征,俄罗斯主题的质朴感,戏剧性手法的突出渲染,风景画般的自然描述,这些都使《亚历山大·涅夫斯基》的时代感鲜明突出。下面,笔者将对这部作品的艺术特征与指挥处理做进一步详细的论述。

一、乐队编制与配器布局

交响合唱《亚历山大·涅夫斯基》采用三管编制的管弦乐队与一个大型合唱队,普罗科菲耶夫不仅在常规三管乐队中加入萨克斯管音色,而且采用多种色彩乐器,如木琴、钟琴、铃鼓、沙锤等乐器增添整体音响的亮度。在这样较为常规的编制中,塑造出具有宏大史诗般性格的音乐、具有极强画面感与现代音效的音乐,具有军队行进般粗犷的音乐等等,种种乐器、音色成为作曲家创作的平台,勾画出多样别致的音乐。《亚历山大·涅夫斯基》的乐队编制情况(见表1)。

表1

从表1能够看出,对比古典主义时期乐队的室内乐化风格,这部作品的编制是较为庞大的,完全继承19世纪晚期浪漫主义非常庞大的乐队规模。这种乐队编制的不断变化是源于许多近代指挥家对现代乐器制造技术提出的要求,如:彪罗、魏因加特纳;是源于许多作曲家对音乐表现力的追求,如瓦格纳、马勒;是源于许多乐器演奏家对演奏技术的更高要求,如帕格尼尼、波姆。在作曲家、演奏家、指挥家等人的共同作用下,大型乐队编制作品应运而生。因而,一部大型编制的管弦乐作品对于指挥家的需求更加迫切,指挥在对乐队编制做深入研读的基础上,调控乐队中丰富多样的乐器、音色,以达到平衡乐队音响的目的。

杨立青在他编著的《管弦乐配器法教程》中明确指出:“音乐结构中局部段落及总体的音色分布的设计,以及它们所体现出来的形式。在总体结构的配器布局中,如何处理好音色的对比与统一的辩证关系,自然也是一个起着决定性作用的关键口。”[2][3]由此可见,配器布局对于一部作品不仅具有重要的结构意义,而且体现着作曲家的创作思维。

《亚历山大·涅夫斯基》是一部由七个乐章构成的套曲作品,每一乐章都有不同的音色强调重点,各乐章之间的音色以对比性设计为主,第一乐章与第七乐章音色呼应一体(见表2)。

表2

在第二乐章起始处,乐队音色基本承接第一乐章,在作曲家塑造的总体音色保持统一的基础上,为突出第二乐章整体音响的不同之处,指挥家常常对合唱队的进入有特殊要求。此处,指挥家虽然追求合唱队音色与乐队其他音色的融合度,但是合唱队自身成为一个新的、独立鲜明的音色被指挥家处理。鉴于文章篇幅有限,此处仅选取合唱队第一乐句陈述形态,并对乐队其他声部酌情删减,以便于更加清晰地观察合唱队的乐队处理方式(见谱例1)。

指挥家为突出合唱队,需要将其处理为具有独奏乐器音色的柔和感与丰满度。从谱面上观察,女中音声部与男高音声部为同音齐奏线条,并以相同的p力度运动。但是在多位指挥家的实际排练处理过程中,都会将此处设计为男声音色强于女声的要求,以突出男声在此音区的饱满感。

二、句法结构处理

第一乐章在整部《亚历山大·涅夫斯基》中起到引子的作用,是唯一没有人声参与的单纯管弦乐队配置的慢速行板。第一乐章共分为七个乐句,为再现单三部曲式结构,运用交响乐队形态塑造出俄罗斯人民的苦难与悲痛。其结构(见表3)。

对于指挥而言,如此的乐句划分还不足以支撑其对音乐的细致处理,因而还需要更进一步的句法划分与材料理解,这样才能使一个指挥家的指挥达到有效、直接的目的。因而,面对相同乐段、相同乐句结构,指挥对乐句不同的句法处理,对乐句内部不同音符之间关系的考量,对速度细微变化的调整,对音量力度的不同处理等等均会使相同的谱面呈现出别样的气质。因而,细致的句法划分与材料分析是指挥得以有效处理的基石。

在第一乐章中,由两个主题构成,主题一运用三十二分音符节奏、力度频繁变化、乐队音区选择、乐器演奏法的润色等手法勾勒出俄罗斯人民的惶恐不安。主题二运用音程级

表3

谱例1:进运动、四分音符与二分音符的节奏型、木管乐器独奏等手法做长线条的情感描述,俄罗斯人民内心的凄凉与悲痛骤然跃于纸上(见谱例2)。

谱例2.1:

谱例2.2:

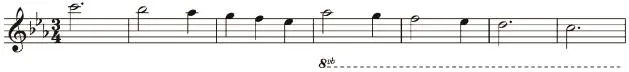

由上述分析能够看出,第一乐章由两个完全对比的不同性格主题建构而成,其中,主题一的主要核心音高为C音,由此C音延伸后形成下行的音阶进行,构成C自然调式的下行音阶(见谱例3)。[1](P11)

谱例3:

在谱例3显示的音阶运动过程中,在C音至bB音中还有四个音G、A、G、F的装饰,在多位指挥家的指挥版本中均能够观察到对这四个音的弱化处理,指挥家强调的是C音至b B音的时空运动,因而此bB音被做了强调处理与延长处理。节奏上的延长与音量上的变化均显示出指挥家对原谱的二度创作。

《起来啊,俄罗斯的儿女们》(Arise,yeRussian people)是交响合唱套曲《亚历山大·涅夫斯基》的第四乐章,此乐章是整部作品中音乐情绪最坚定、最振奋人心的乐章。在此乐章中,作曲家描绘出一个全曲较为抒情的具有爱国主义精神的主题(见谱例4)。

谱例4:

作曲家主要运用级进的音高进行与舒缓的节奏勾勒出温暖宽广并充满史诗性的优美气质。此处,普罗科菲耶夫设计较为精致的句法结构。从谱面上能够看到作曲家对起始音A与落尾音D的重音强调,以mf的力度标记陈述。在指挥家所做的具体句法结构处理过程中,将第2小节与第4小节的G音给予重音强调,将第5小节的F、E两音给予重音强调,如此以来便形成从起始音A开始的下行级进音高进行,A-G-F-ED五个音(见谱例5)。

谱例5:

指挥家这种对于谱面的再次解读不仅是对于交响乐作品的二度创作,而且这种创作是建立在丰富音乐表现力的基础之上的。

三、速度幅度变化

在一部管弦乐队作品中,面对作曲家写于谱面上的速度标记,指挥家只是将其作为一个参照,任何一个指挥家都会或多或少的有所偏离,以此形成自己对乐曲的理解而呈现出指挥家自身的鲜明个性,例如富尔特文格勒就是一位对作品乐曲速度处理变化幅度较大的指挥家,而托斯卡尼尼则遵从谱面精准的节奏与稳定的速度。

《亚历山大·涅夫斯基》的第二乐章为史诗性的赞颂乐章,此乐章以较为舒展缓慢的速度呈示,展现出俄罗斯人民战胜侵略军保卫家园的历史事迹。此乐章起始处慢板(Lento)的速度,更加快速(Piu mosso)的速度变化,再次渐慢(ritenuto)的速度变化,回到慢板(Lento)的速度变化,再次渐慢(ritenuto)的速度变化,最终回到慢板(Lento)的速度再现。笔者认为,在谱面标记慢板(Lento)记号的位置,将此处的速度处理在60-66范围内均可。这种诠释不仅保留作曲家对音乐抒情性陈述的要求,而且增添整体音乐在情绪上与性格上的气质,强调了作品的力量感。若是将此处的速度处理为严格的慢板四分音符=60的速度,这种诠释由于速度的减缓则使音乐的叙事性更加鲜明,增添了作品的柔和感与抒情性,史诗性的赞歌也由于指挥家对于速度的不同处理而呈现出歌唱性的抒情气质,使看似平凡的乐句陈述具有了丰富语言般的感染力。由此可见。不同指挥家对于一部作品速度幅度的变化显示出其对于音乐符号的理解。

《亚历山大·涅夫斯基》的第五乐章是整部作品中较为重要的部分,此乐章在篇幅上占据整部交响曲的二分之一,作曲家为塑造出著名的“冰湖大战”场面,运用丰富多样的管弦乐队手法进行画面描述,其中速度变化便是一个有效的音乐戏剧性动力展开手段。

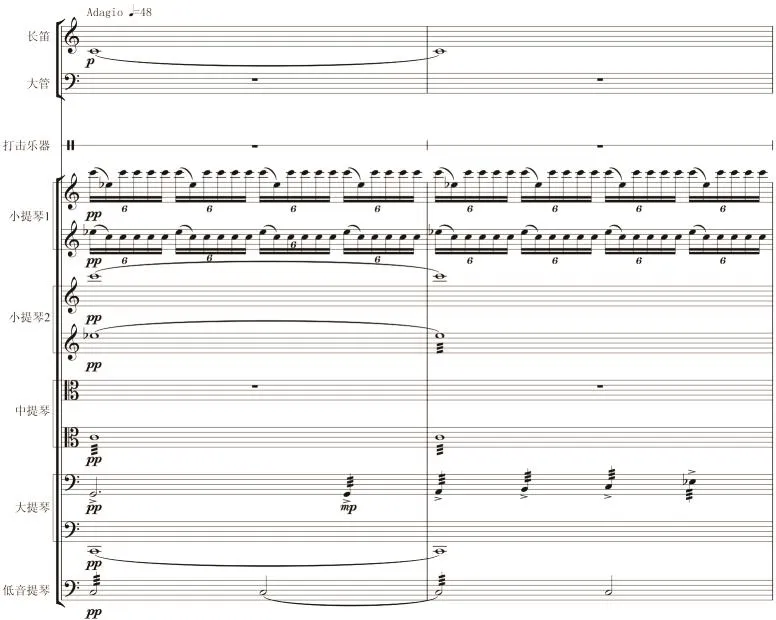

第五乐章起始引子部分的1-16小节,描绘出一副空旷紧张的战前笼罩画面,作曲家的谱面标记速度为慢板四分音符=48的速度要求,力度为pp的演奏要求(见谱例6)。

谱例6:

此部分作曲家运用弦乐队震音、音型等手法营造出一副迷雾晦暗的战争前景象,长笛乐器最低音的吹奏不仅音色冷寂,而且为整体音乐增添动荡不安的情愫。虽然谱面作曲家的标记为四分音符=48的慢板速度,但是一些指挥家为将此处萧索的画面性与后面激烈快速的战争场面做戏剧性对比,需要将此处的速度做略慢于48的速度,但保持稳定的进行,尤其突出小提琴声部高音区六连音的音型与大提琴低音区震音的有效对比。

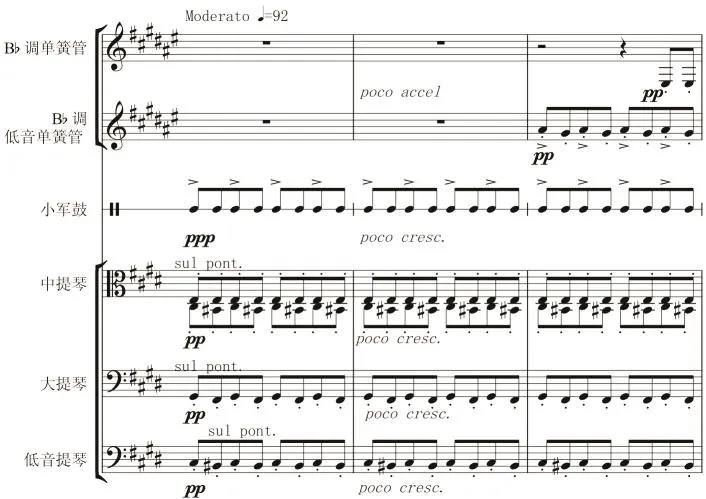

第五乐章的第一段落的17-98小节,即标号处作曲家重点描绘出侵略者前行的急促步伐,作曲家的谱面标记为中板(Moderato)四分音符=92的速度运动,弱力度演奏引入。此处四分音符=92的速度与引子部分四分音符=48的速度相差近乎一倍,因而指挥家需要将此处做出鲜明的速度预示,并且稳定的逐渐加快速度,推进音乐发展(见谱例7)。

谱例7:

三小节后速度再次调整,即 35 处作曲家设计出有节制的快板(Allegro moderato)四分音符=112的速度标记,此处多个声部以八分音符音型化的姿态呈现,使整体音响模仿军队整齐并具有其实的行进踏步感(见谱例8)。

谱例8:

第五乐章第二段落的99-160小节,作曲家重点描绘侵略者与俄罗斯军队双方的战斗场面,此部分调性变化频繁,主题变换频繁。第五乐章第三段落的161-322小节,作曲家重点描绘了俄罗斯军队逐渐反攻胜利,最终消灭侵略军的场景,同样采用频繁的调性变换与主题变换以渲染出激烈的战争场面。第五乐章第四段落的323-375小节,作曲家重点描绘了战争胜利后炽热的爱国情怀与,此部分运用弦乐高音区纤细柔和之声渲染出作生者缅怀牺牲勇士们的崇敬之情。在这些较为重要的段落中,作曲家频繁变换速度标记、表情记号,不断突出音乐的戏剧性冲突,因而,第五乐章频繁变化的速度与表情标记是需要指挥家做重点处理的。

在《亚历山大·涅夫斯基》的第六乐章中,作曲家对于音乐速度的要求是缓慢的柔板(Adagio),四分音符=48的速度,运用一个女中音独唱与乐队共同混合构成的咏叹调塑造出宁静而肃穆的悼歌乐章,在一片死寂中对亡者悼念的种种音乐处理手法饱含深情、催人泪下(见谱例9)。

谱例9:

面对此乐章缓慢的柔板(Adagio)的速度,许多指挥家为突出女中音暗淡凄美的音色,为突出哀痛怀念的情感,将速度处理为更加的缓慢,速度调整在四分音符=40-48的范围。这种偏慢的诠释与从容的速度也是在作曲家笔下有点滴暗示的,如 74 谱面标记为Meno mosso的更慢些的速度要求,这种处理令音乐更加具有哲理般的思索。而在第六乐章的中段部分,随着女中音线条的上行,情绪也逐渐激动,情感也逐渐浓烈,面对谱面Pochissimo piu animato的速度设计,指挥家将此处设计出略微快一点的情绪与速度安排,改变为四分音符=50的速度变化,要强调的是这种递进的速度与情绪仍然是非常微弱的,层次上的递进也是非常有控制的,以显示出歌者情绪的波动与音乐中体现出的赞颂与祝福。

四、弦乐的弓法

20世纪的许多作曲家对于弓法的要求非常细致,他们会在其作品中对于弓法做详尽描写,如此一来指挥家与演奏家便能够精准的按照谱面弓法的要求进行音乐陈述,以保证最大程度的还原作曲家谱面的音符。对比于此,古典主义时期的作曲家更需要指挥家对其作品的弓法进行再编辑、再修订。例如,对于贝多芬的《第五交响曲》的弦乐部分,不同的指挥家如马克维奇、卡拉扬、伯姆等人对于乐句的上弓、下弓、弓根触弦、重音拉奏等便有不同的处理。

在《亚历山大·涅夫斯基》中,弦乐较少担任整体音响的前景声部,而主要作为背景层呈现。不论弦乐担任背景声部亦或是担任前景层,普罗科菲耶夫对弦乐均有详细精致的弓法要求,其细致的弓法标记便是最直接的体现。如第三乐章的中段是弦乐队作为前景声部陈述的部分,此部分的弦乐演奏方式标记十分细腻(见谱例10)。

谱例10:

由谱例10能够看到,在第一小提琴声部被分为两组,两组之间运用相同发弓法,以八度带状形态以增强音乐的厚度与力度。其中,在第5小节中,第一小提琴声部的两个分组在B-A-G三个音高上合并为同度演奏,这种瞬间合并为齐奏方式的处理有效推动出音乐的渐强。

同时,在谱例10第5小节处连续进行的八分音符运动中,普罗科菲耶夫将前两个音高C-B做分弓演奏要求,而CB-A-G四音做两音一组的连弓处理。而在指挥家处理的过程中,为有效推动出第6小节#F音的ff高点,会将此处重新编配为每一音高的分弓演奏。

除此之外,第二小提琴声部也分为两组进行演奏,两组之间多以纵向音程性的形式陈述线条,在谱例10第5小节下行音阶运动的过程中,普罗科菲耶夫对于谱面弓法的演奏要求为E-D-C-B为一弓一音的处理,C-B-A-G为两音一弓的处理。而指挥家面对此渐强时,仍旧将此小节重新编配为每一音高的分弓演奏。

其中,中提琴声部也分为两组进行演奏,在谱例10第5小节两组做同音高、同节奏拉奏,作曲家对此处功法要求为八分音符采用两音一弓演奏,四分音符分弓演奏,但是在指挥家处理过程中,仍将此小节重新编配为每一音高的分弓演奏。

上述第一小提琴、第二小提琴、中提琴弓法的重新调配与此处大提琴声部、低音提琴声部有效统一,指挥家做出的弓法修订有效的使此小节在纵向与横向上达到统一感,共同推动音乐的渐强运动。

在交响合唱作品《亚历山大·涅夫斯基》中,普罗科菲耶夫将历史事件的具体性提高到艺术高度,不仅使用音乐的造型手法做事物的简单描绘与说明,更重要的是刻画出事件背后的情感与更加深层的哲学意义,这样的作品才是具有永恒价值的存在。普罗科菲耶夫的这部作品将俄罗斯民族民间音乐传统、自己独特的技术追求、人民大众审美追求理解三者结合起来,创作出具有真正艺术生命力的《亚历山大·涅夫斯基》,使其载入世界音乐作品史册。

参考文献:

[1]任佳.普罗柯菲耶夫《亚历山大·涅夫斯基》的创作技法研究[D].首都师范大学硕士毕业论文,2009.

[2]杨立青.管弦乐配器法教程[M].上海:上海音乐学院出版社,2008.

[3]任佳.浅谈普罗柯菲耶夫《亚历山大·涅夫斯基》音色的设计与布局[J].音乐创作,2015(6).