从“长相知”音乐会曲目看当代古诗词歌曲创作表现

——以《黄莺吟》《长相知》《关雎》三首为例

2017-05-21杨阳

●杨 阳

(上海音乐学院,上海,200031)

2016年11月17日晚,上海音乐学院方琼教授成功举办了“‘长相知’古典诗词歌曲音乐会”。整体组织设计上的别致新颖,所演古诗词歌曲的经典隽永,共同使得“长相知”成为了当代古诗词音乐会中的精品。2017年6月17日,“长相知”走进星海音乐学院,获得了极高的评价,可见该音乐会的成功与影响。

音乐会共上演18首古诗词歌曲、1首吟诵、1首琴曲。从节目安排可见,这次音乐会的主题高度集中于中国古代“文人音乐”。曲目可大致分为“古曲”与“创作曲”两大类。编曲与作曲家阵容包括赵季平、奚其明、谭盾等诸位当代著名作曲家。18首歌曲的歌词全部出自古代诗词作品(见表格),时间从先秦到明清,纵跨了整个中国古代。歌曲曲调则有古琴琴歌、古谱译谱改编、近现代作曲家创作三个主要来源。这些古代曲词本身的文化内涵,与音乐会中“古曲”与“新曲”的曲目布置,都呈现出了一种“古”与“今”的连结。这些曲目的表演形式也十分丰富,既有中式传统的“琴箫和歌”,也有艺术歌曲式的钢琴伴唱,同时还有小乐队伴奏歌唱以及合唱等。其中部分曲目更是通过“即兴”,让演奏家与歌唱家的组合,传达出了一种颇具“玩味”的音响审美意趣。

本文从“长相知”音乐会曲目中择取奚其明①、赵季平、连波②三位作曲家改编或创作的《黄莺吟》、《关雎》、《长相知》,以现场演出版本为例,作为古曲新编与新创作曲两类,从其创作体裁、旋法、词曲关系、现场演绎等角度进行分析,试在中国古诗词歌曲范畴下,勾连历史形态与文化脉络,探索当代古诗词艺术歌曲特点。

一、创作体裁

在中国传统文化中,“诗”与“歌”自古关系密切。《黄莺吟》、《关雎》、《长相知》的歌词均为古代文学作品,虽然曲调来源、手法不一,但其形式本身而言,不论是古代文论中的“诗歌”思维概念,还是近现代西方作曲体系进入后的中国艺术歌曲创作,均说明了这是一种由来已久的传承。

古代诗歌的开端之作《诗经》,便是其时北方各地民间采风所得,皆可入歌唱诵。《毛诗序》记载:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故磋叹之,磋叹之不足故永歌之。”由此可知,在先秦时期,中国人对于“诗”与“歌”的认知,便是“志”的表现手段。“志”从心生发,通过语言、文字等形式表现,则成为“诗”。情愈浓时,言诗便不足以传达,则成为“嗟叹”,再继为“歌”。从纯语言形式说念的“诗”,逐步到根据语言声调而具有一定音调旋律的“嗟叹”,再成为另一种具有自身独立体裁特征的艺术形式——“歌”。中间以“情志”贯通,反映了古人对诗词与歌的关系认知。东汉人班固有言:“诵其言谓之诗,咏其声谓之歌。”这种“诗”“歌”并举的论述习惯,至今仍被我们沿用。

“长相知”音乐会的创办初心为“与古对话”,通过古诗词入乐的聆听,品味古代“精音”。文人群体创作诗词,入乐为歌。这在古琴音乐中便有最直观的艺术形式存在,即“琴歌”③。《黄莺吟》常与姜白石《古怨》被称为最早的琴歌,其曲调古朴,意境活泼,辅以琴声,更觉古韵生动,平淡而恬美。奚其明虽对其作出改编,却未进行曲调变化。丝竹乐器进入乐队的改编,其行为本身并不会构成对琴乐传统的破坏。传统音乐的传承大体表现为一种“活传”关系,习得乐曲的后人可在一定程度之内,在音乐中加入自己的想法,从而发生修改行为。这也是传统音乐的作为一种“共享资源”的特征之一。古琴音乐亦不例外,通过新修与改编,“旧曲”在被传承的同时,也与今人发生互动,从而被加入了具有当代思想与审美的元素。这或许也是传统音乐的一种生命延续与发展模式。《黄莺吟》的改编,也当属此类传承特性之列。

相比在古曲基础上加入小型民族乐队的新编《黄莺吟》,《关雎》则遵从了“艺术歌曲”的体裁特征,在唱词上与诗词高度结合,在伴奏乐器上突出钢琴的主体性。将中国古诗词与艺术歌曲体裁结合的脉络,在中国近现代音乐史上也是清晰可见。20世纪上半叶,青主、黄自等便创作有《大江东去》、《花非花》等经典古诗词艺术歌曲。其后又有如谭小麟活用西方现代派音乐技法和观念的作曲家创作此类歌曲。经过几个阶段的演进,当代作曲家将古诗词与艺术歌曲结合时,在调性、旋法、伴奏等方面都有着较大的自由。《关雎》便是在这样的体裁背景中创作而成,歌曲运用七声写作,灵活地将音乐结构同歌词结构相照应,依词意展曲情,是一首成功的当代古诗词艺术歌曲。

《长相知》最初谱成时,伴奏乐器以琵琶为主,辅以长笛、双簧管、竖琴、提琴,在当时也属于较先锋的尝试。这个颇具特色的以中为主、与西结合的歌曲乐队编制,在音乐会现场进行了变更,在保留琵琶主奏地位的基础上,加入了钢琴伴奏,又让这首地方曲艺意味极浓的歌曲,多了一分传统艺术歌曲的特质。这首歌的创作灵感来源一方面是连波先生多年的戏曲、曲艺作曲经验,表现为通过板式与特色乐汇构架的音乐结构、节奏、旋律主体;另一方面则是对曲词的深刻解读与拆析,根据词义和语调情绪,将词格不规则的长短句划分,通过曲艺音乐中的“语调”特征运用,依词情托曲情。这种介乎艺术歌曲、曲艺的创作,在体裁本身也是创新性的试探。

《黄莺吟》在古曲基础上,实现作曲家个人性的探索;《关雎》则沿留近现代艺术歌曲创作脉络,又据词格词情,谱写曲调曲情;《长相知》则是作曲家以吴语、弹词为对象,同诗词结合的一次成功试验。不论移植改编抑或新创,都是当代古诗词艺术歌曲的主流创作。

二、旋律结构

从《黄莺吟》、《关雎》、《长相知》的旋律结构可较明显地看出,曲调来源、创作方式,以及作曲家审美观念的不同,呈现出了专业艺术化作曲共性之中的独特个性。

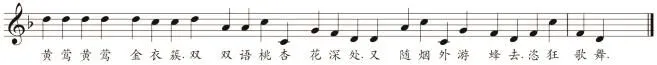

《黄莺吟》又名《开指黄莺吟》,现可见最早的该曲调曲谱载录于南宋陈元靓所编古琴谱集《事林广记》。该曲篇幅微小,全曲共21个减字,实际演奏一遍的时间在半分钟以内。标题“开指”二字,可做两解,其一是指用于正调的小引子;其二是学琴者的入门曲。不论哪一种解释,都可知这首曲子在技术上简单、易上手的特性。作曲家在保留原曲调基础上,通过段式结构与伴奏配器改编创作,呼应了原曲内涵的同时,也赋予其新的生命活力(见谱例1)。

谱例1 :《开指黄莺吟》④(音高谱)

在泰定本《事林广记》中,这首曲子为正调五声,可按歌词分为三句带一个尾声,落音分别为徵、羽、羽三音。歌曲整体旋律简单,音域仅一个九度(c1- d2)。但其歌词曲调高度相和,意境清朗,有如初春潮湿的早晨,雨露与阳光半氲时分。全曲虽为羽调色彩,却不会显得晦暗忧郁。究其原因,一方面在于全曲进行中,大量运用纯一、四、五、八度音程,让旋法走向有一定的开朗性;另一方面在于歌词中以黄莺为主,好不欢俏。这种羽调性色彩,以及小三度下行句终手法,恰恰是古人“中和”的琴乐审美特征的体现。让画面保持在平和、美好的状态,不强加大悲大喜的情绪在音乐表现上,保持着一种冷静与克制,让听众在平静与理性中产生美的感受。

原曲曲调被重复三次,并在节奏上进行变化修改。前两段为3/4拍与4/4拍的混合形式(见谱例2),另原本依附歌词,且相对自由的节奏划分,在保持其“自由感”的前提下,具有规律的控制感。第三次重复时,节拍换为3/8拍,使歌曲不仅在乐段内、字句间,抑或是全曲下的段与段之间,都有着较突出的变化和对比。

谱例 2:《黄莺吟》第一段(节选)

《关雎》是一首传唱度甚广的古诗词艺术歌曲,标题与歌词取自《诗经·周南·关雎》,也是《诗经》的第一首作品,在中国文学史上具有相当重要的地位。赵季平曾自言,在创作时,“没有音乐素材,都是自身对于歌词的理解”[1]。因此,歌曲的结构与旋律同诗文的结构、内容、涵义,有着十分精准的对应,可见作曲家创作时对诗文的参考与深研。

全曲可分为“起、承、转、合”四个部分,前两段词为“起”,由两个前急后缓的乐句构成。在两段的“窈窕淑女”时,作曲家运用休止符,让上一个乐句很流畅的旋律进行忽然停顿,以缓作强,突出了这四个字;第三段词为“承”部,通过“换尾”手法,变化重复一次,且调式也由“起”部的C宫G徵调式,转为F宫d羽调式。在歌词上,这一句“求之不得,寤寐思服。优哉游哉,辗转反侧。”正是主人公内心隐秘情感的行为化隐晦表现;末两段词为“转”部,也是全曲高潮部分,通过线条上扬、展开的旋律,以及一字一腔与句末略带“甩腔”的处理,两次重复旋律,宣泄了歌词中大胆、直白的情愫;最后再现“起”部,首尾呼应,统“合”全曲。

这首曲子从整体的结构设计,到句段内的旋律展开细节,都深受着歌词结构影响。起承转合的四部篇幅安排,与歌词的反复体量,以及歌词句逗,均基本对应。

《长相知》歌词出自《铙歌十八曲·上邪》,属于汉乐府曲辞。诗中通过女性的口吻,通过将五种不可能出现的自然现象(“山无棱,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合”)作比,表达了古人对爱情的坚贞不渝。这首诗极富浪漫色彩,其二言到六言的长短句格式,使得全诗语调朴实,充满着口语感,格外灵活与自由,其气势连贯,中间没有任何环转和堆垛,将其中情感与语气的极致抒发。

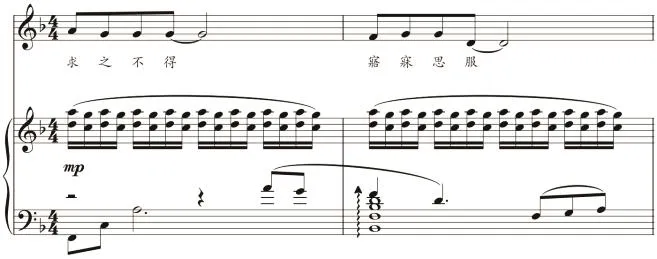

以语言格式的特点为契机,连波在音乐创作时,运用了苏州弹词的音调,歌唱家方琼在演唱时也运用吴语进行唱词与咬字。软侬细语的苏州方音和委婉深沉的弹词曲调,完美塑造了真诚多情、柔美坚贞的女性形象。曲调时而深情无限,时而荡气回肠。歌词中重复“乃敢与君绝”,加强了对爱情的坚定感,全曲色彩浓厚、意味深长。全曲共一个引子和三个部分。“引子”部分由散板进入,一高一低两次重复歌词“上邪”(见谱例3)。

谱例 3:《长相知》起句

正曲为整板,第一部分(从“我欲”起)是两个独立乐句;第二部分(从“山无棱”起)为全曲中心,也是篇幅最长部分,前半部是几个关联的小乐句,整体气势连贯。后半部(从第三个“乃敢”起)为一个独立乐句;第三部分(从“长相知”起)先两次重复主题“长相知”,后接一句完整的“我欲与君长相知”最后再反复主题“长相知”,尾音从前曲宫音转为商音,这种不稳定的“转尾”使全曲有着“意犹未尽”的聆听感受(见谱例4)。

谱例4:《长相知》尾句

有趣的是,诗中的核心句“山无棱,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合”,作曲家在处理它时,并没有通过加长句幅,或是大量运用高音等手法突出强调,而是通过弹词“叠句”的并列、反复手法,将短乐汇的连接,营造连绵不断、滔滔不绝的语气动态,极大地强化了歌曲的情感色彩,这也是对诗句本身语势的顺应而为。

《黄莺吟》通过三段反复时的配器、调性、节拍对比,在原曲喜悦而矜持的基础上,放大了这种情感的张力;《关雎》则紧密贴合诗文段式与内容,通过起承转合的四部结构、有弹性的旋律写作、灵活变化的调式,把握住了情绪的起伏;《长相知》原诗长短句,在曲中也具有自由难分的结构特征。散-整-散的板式运用,连通了这首长短句诗歌的头-腹-尾,而浓郁的弹词风格,则为此曲添上了一笔精致的阴柔之美。三首歌曲中除《黄莺吟》本就为音乐会现场而作,另两首在现场演出时,均对原曲的伴奏编配做出了一定的变化。这种变化,则恰恰反映出当代演绎中,对古诗词音乐作品的理解。

三、伴奏演绎

三首作品既有传统古琴伴奏的琴歌,也有钢琴伴奏的艺术歌曲,小型乐队的加入也着实使这些歌曲得到了新的音响展现。人声与乐队、乐队中乐器之间,均可构成一种独特的对话。乐器的即兴“把玩”,角色赋予等形式与手法的运用,都让曲情展现具有了更丰富的趣味与内蕴。

《黄莺吟》曲调为古曲,虽“小”却“精”。在“长相知”音乐会上,奚其明老师的配器改编版本,有别于传统以琴伴奏的古朴,但又不失原曲意境。奚其明的改编,在曲调上基本保留原曲,更多是在歌曲整体结构篇幅,以及“唱”与“奏”关系上,进行了新的探索。他运用箫、琵琶、阮、古筝、古琴五件性格气质各异的乐器,并赋予每件乐器独立性格,使新版非为“歌唱”与“伴奏”关系,而是令乐队与女高音成为“对话”与“互补”关系,强化了这首“小曲子”的音乐色彩与艺术表现张力。变化反复三段时,且每次反复都在伴奏配器或调性上,给予一定变化。通过相近的但又有区别的段落音响对比,传达出自己对《黄莺吟》音乐内容的思考与感悟。

改编后全曲时长6分钟,其中仅前奏便有2分钟。箫、琵琶、阮、古筝等乐器轮番展示,如同角色的“亮相”;第一段只有古琴伴奏,如起始歌词“黄莺、黄莺”,古琴伴奏上运用了“字领腔走”“腔随字行”的唱奏规则。方琼教授也在古琴泛音的延长与琴乐留白的空隙之中,弹性化地处理着节奏与速度,为听者营造出自在而宽广的画面空间;二段反复时,由箫、琵琶伴奏。第三段时,阮、筝、古琴也加入伴奏,节奏变为三拍子,有着明显的情绪对比效果。

出于对曲调与歌词的理解,以及其表象矛盾的调和与思考,奚其明的改编版本中,第一段则是少女的悠悠呼唤,腼腆而含蓄。而到第三段,变得有很强的律动性,这便是对歌词中“欢快”“明媚”感情的完全抒发。

《关雎》的钢琴伴奏较严格贴合了旋律结构,在前奏与第一段时,主要为抒情的和弦、琶音以及旋律化地分解和弦,清新而古淡。第二段起旋律渐平,伴奏亦使用右手密集的十六分音符的音程支撑,且在二度间反复铺叠,营造一种平稳而紧张的心理情绪。高潮部分时则转化左右手,左手低音区大音程密集音型,右手则以高音区和弦连接,极大地渲染了旋律与歌词中畅快倾泻的情绪力量(见谱例5)。

古筝的助奏配置不仅在音乐表现形式上,突出了“中西结合”的主题,更在音响音色上,让两件乐器互相补足,将此曲的音乐表情更加细腻化、丰富化。其亮点首先在于独到的“韵声”,无需时刻贯穿,仅在钢琴延长音部分时,演奏家根据情感时机补入,一声意味丰富的上下滑韵,则把敏感而多变的思求知情描绘无遗。在高潮和段落衔接时,古筝又辅以上下行“刮奏”,在音效上为钢琴的和弦上行增加了助力,并增强了音响上的不稳定感,为宣泄性高潮的到来更添一份预示效果。

谱例5:《关雎》第二段(节选)

《长相知》的伴奏乐器为琵琶和钢琴。琵琶通过即兴演奏弹词的大、小“过门”乐汇,令乐曲结构更加清晰,也让曲调与钢琴伴奏中,原本具有的“弹词味道”更加突出。这首歌曲的前半段是几个关联性小乐句,彼此之间加入琵琶演奏的短小过门乐汇,在产生句逗的同时,又使得整体的气势和语义连贯。之后再垫一个过门,连接后半段(从第三个“乃敢”起)的一个独立乐句。最典型的部分在歌曲第二段(从“山无陵”起),这一段为全曲中心,因此进入前,垫了一个完整的弹词过门,起到了预示效果。可以说,琵琶的颗粒性音色,以及其演奏的弹词过门,在很大程度上加强了这首歌曲的演出效果,它勾出了许多人记忆中的声音。而琵琶的“即兴”,不定谱而为之的组合关系,方琼老师的吴语演唱,也在形式和性格上,极力还原了弹词的原本样式,呼应着作曲家谱写该曲时的所思所想。

《黄莺吟》将每件乐器都赋予了性格,通过具象化的方式,让乐器与人声互动,有如原曲意境中春来蜂鸟欢的景象画面;《关雎》将音韵细腻的古筝加入伴奏,同钢琴一起支撑着伴奏部分的骨架与血肉;《长相知》采用苏州弹词的代表乐器琵琶为主奏,并与钢琴配合,强调琵琶即兴式弹词过门乐汇的结构功能,极大程度打破了艺术歌曲与弹词艺术的边界。

四、古诗词歌曲及音乐会的回思

以《黄莺吟》、《关雎》、《长相知》三首歌曲为例,在体裁与形态角度,探究了当代古诗词艺术歌曲的一些特征与表现。由此回思“‘长相知’古诗词音乐会”上,虽然演唱了许多“古曲”,但毕竟其中乐器、律制或是演奏、演唱技术的发展几经更变,我们不能苛求它就是那时的声音。著名学者林翠青教授的“音乐怀古”理论,也正是基于这样的考量而提出。中国古琴音乐中的“打谱”概念内核,或许也与之相通。古人作古,今人怀古,文化与音声,便是由这样一条不断抒写、继承、思索、发展的线条勾连穿结而成。因此,我们不妨给予“古音”以更广阔的听赏和认知空间,同时,也给予“新声”一条新的认知与回溯通道。

“长相知”音乐会上,不论是打谱的琴歌古曲,或是当代创作的旧词新曲,它们在曲辞的框格下,运用已有理论与系统的作曲、演唱、演奏技术,进行创作与演绎,其呈现出的“依词制曲”“倚情带声”的音乐现象,与传统音乐的本体程式有着直接的传承关联。当代作曲家、表演艺术家们共同完成的古诗词演绎,这种表演关系与形式,在传统音乐的历程中,也非史无前例、仅当代有之。想来中国古代文人群体,大多都掌握着当时先进、专业、系统的音乐理论与写作技术,而文人这一阶层的历史,可追溯到先秦时期的“士”阶层。文人是掌握与创造文化知识的重要群体之一,这种源远流长的文化身份,在今天的音乐工作者、学习者身上,难道完全磨灭,消失无痕?在这一身份与意识层面,作曲家主导、参与的古诗词歌曲改编创作,或也可视为传统“文人音乐”概念的当代延续。

以古诗词音乐会性质而言,主要被归类在民族声乐领域内。而在当下的民族声乐音乐会中,古诗词歌曲也并未得到充分的重视,不论是曲目量还是主题音乐会数量,均待增加与充实。演唱古诗词歌曲时,当如何行腔、用韵,处理音乐情绪,也颇值关注。“古代文人音乐”与“当代作曲家音乐”、“传统民歌”与“文人诗词声歌”正是“长相知”音乐会以实践形式集中探讨的命题,也是当下需待重视的问题。

“长相知”是一个制作精良、气质独特的古诗词歌曲音乐会项目,它以古代文人词调、琴歌为线索,勾连当代专业作曲家“依词怀古”的歌曲作品。《黄莺吟》属于古曲新编,作曲家在原曲曲调基础上,通过各具性格和形象的小型民乐队配器、多段性的节奏对比等手法,保留古曲意境,再发今人之思。《关雎》在音乐结构与乐句旋律上,参照贴合诗文含义,从将音乐的表情性和诗文的达意性综合。它承接着近现代艺术歌曲创作传统,为动人浪漫的诗文谱上优美雅致的旋律,钢琴与古筝的声韵补充,在情绪和表现力上,令这首经典古诗词歌曲再深化了一步。《长相知》的结构、语汇、琵琶、即兴等几个可听性层面,均在弹词艺术中有所引鉴,这种将古诗词歌曲与弹词等中国传统音乐类种相融合的创作,也让古诗词音乐的风格更加多元,创作的空间也更加的广阔。

三首作品曲虽各具特色,却均以诗词入乐,词曲相和。它们所吟唱的曲调或为古音、或为新曲,却都是古今具有专业性的作曲家们所制所为。尤其是歌唱家方琼在把握古诗词歌曲的用韵、唱法、艺术处理等方面,以熟练细腻的歌唱技术,化入隽永深刻的诗文,与古诗词音乐的“文气”高度地契合,不失为当代古诗词歌曲演唱的重要实践。以上所表的个性与共性结合,则可观见古诗词歌曲大况。在这些今人忆古的声音之中,或也可追寻到些许中国古代文人音乐的神采与内蕴。

注 释:

①奚其明(1941~),国家一级作曲家,中国音乐家协会理事。毕业于上海音乐学院作曲系。上海芭蕾舞团任专职作曲,上海音乐学院任兼职教授,教授作曲主科与对位。

②连波(1931~),作曲家,中国音乐家协会民族音乐委员会委员、中国曲艺音乐学会、上海音乐家协会和上海戏剧家协会理事、上海音乐学院教授。

③琴歌即伴随古琴弹奏唱的歌,它是一种有传承,有源流的传统艺术形式。在传统古琴发展中,奏琴唱歌的琴歌形式非常普遍,甚至衍生存在琴歌支持群体与纯琴乐支持群体的对立。现存许多琴谱均附有歌词,有些琴歌谱会相比同名纯器乐谱会做一定简化,减少复杂指法的运用。

④[宋]陈元靓《事林广记》(泰定本),杨阳制谱,为避免打谱版本等问题,故本文只记音高与原谱句逗。

参考文献:

[1]张婧玉.赵季平古诗词艺术歌曲的演唱研究——以《关雎》《幽兰操》《天地作合》为例[D].武汉音乐学院硕士学位论文·附录,2016.