J·库瑙与J·S·巴赫《尊主颂》比较研究

2017-05-21傅薪颖

●傅薪颖

(中央音乐学院,北京,100031)

2003年莱比锡巴赫音乐节上,Ton Koopman在托马斯教堂指挥演出了两首《尊主颂》(Magnificat),分别是约翰·库瑙和约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的作品,获得了巨大的成功。笔者有缘看到了该音乐会的DVD,对这两部作品产生了巨大的兴趣,有意对其进行比较研究。约翰·库瑙曾任莱比锡托马斯教堂的乐监,如今通常被世人当作键盘作曲家来认知,但他在当时就以一名教堂康塔塔作曲家而备受尊重,创作了许多优秀的宗教声乐作品,其中最庞大的一部就是《C大调尊主颂》。库瑙逝世后,巴赫接替了他在莱比锡托马斯教堂的职务,宗教声乐作品是他当时创作的主要内容。在这些作品中,除了《b小调弥撒》、《马太受难乐》等广为熟知的作品外,《尊主颂》也是一部倍受欢迎的作品,与《b小调弥撒》齐名。国外该作品的演出、音乐会较多,国内却鲜为人知。目前国内对巴赫研究的重点集中在器乐作品领域,声乐作品仅以《b小调弥撒》、《马太受难乐》等少量作品的研究为主,对于同样重要的《尊主颂》的研究尚未正式开始,更没人把巴赫与库瑙的《尊主颂》进行过比较分析。但笔者认为对两部作品进行比较研究具有一定理论价值和现实意义,并能够更好地说明巴赫宗教作品的戏剧性。

一、尊主颂

Magnificat译为“尊主颂”,或译“圣母赞主曲”、“圣母颂歌”②,是日常晚祷礼拜仪式的一个常规部分。歌词取自《新约圣经》之《路加福音书》中第一章46-55节。

“我心尊主为大,我灵以神、我的救主为乐。因为他顾念他使女的卑微,从今以后,万代要称我有福。那有权能的,为我成就了大事,他的名为圣。他怜悯敬畏他的人,直到世世代代。他用膀臂施展大能,那狂傲的人正心里妄想,就被他赶散了。他叫有权柄的人失位,叫卑贱的升高,叫饥饿的得饱美食,叫富足的空手回去。他扶助了他的仆人以色列,为要纪念亚伯拉罕和他的后裔,施怜悯直到永远,正如从前对我们列祖所说的话。”(1: 46-55)[1](P11)

这一段记载着玛丽亚得知自己即将为圣灵感孕,遂去拜访有相似经历的伊丽莎白,得到其祝福后便唱起了这首颂歌。这是对伊丽莎白问候祝福的回应,亦是玛利亚对上帝的感恩和赞美。“Magnificat”是拉丁圣经中该颂歌首句(Magnificat anima mea Dominium,即“我心尊主为大”)的第一个词,后人遂将此首颂歌称为Magnificat,即《尊主颂》。

《尊主颂》主题单一,带有叙事性。内容主要分为三部分:第一部分1-4节是圣母对上帝的感恩、颂扬;第二部分5-8节阐述上帝对世人的慈悲和恩惠;第三部分为9-10节以及教会常用的“圣三光荣颂”,特别提到了上帝曾经与亚伯拉罕的盟约,预示了耶稣基督即将降生。[2](P76)虽然主人公为玛利亚,但称颂的不是玛利亚的童贞或卑微,而是上帝的眷顾。[3](P160)名义上是圣母赞主,实质上则是圣徒们借圣母名义表达自己对上帝、对耶稣基督的感恩、期望与颂扬。[4](P68)因其是圣母题材,通常会把母性的光辉引入宗教音乐中,使威严、肃穆的宗教音乐多了一丝女性的温柔。公元535年圣教皇规则第一次明确规定把《尊主颂》放到晚课的最后作为替换片段使用,[5](P588-593)内容较为固定,具有一定的宗教礼仪功能。

15世纪以前的“尊主颂”是用颂歌(canticle)音调演唱的,其调式和终止由应答圣歌决定。尽管歌词有长有短,但音乐通常很简单。15世纪中叶到17世纪初,“尊主颂”从日常弥撒中分离出来,最常见为复调形式。旋律音调从头至尾与颂歌文本一起出现,使尊主颂逐渐成为一个独立的体裁。为了与应答圣歌相符,作曲家们经常需要准备大量不同风格的尊主颂作品。各种音乐风格越来越混合,呈现出一种神俗音乐风格混融的局面。

1600年以后《尊主颂》的乐曲规模扩大,逐渐由组合式结构向分曲结构转变,衍变成一系列更加独立的“乐段”。大多数作品逐节编曲;少数作品用同一音乐为歌词中的某几个诗节配乐,类似轮唱。此时的《尊主颂》配乐上显示出新的巴洛克风格:最大限度地增加音乐材料的色彩性以及绘词法的可能性,使用日益丰富的乐队编制和配器。声部增多,常见为四声部合唱。大约在1620年,完全自由的创作风格与协奏曲风格一同出现,[5](P588-593)并逐渐形成以主调风格为主的音乐特征。早期绝大多数的复调《尊主颂》作品只使用颂歌诗篇中的一半文本。到了巴洛克晚期,库瑙和巴赫把尊主颂的规模发展到了顶峰,代表了文本分曲扩充处理的极致。古典时期,这种趋势反而朝着更简洁的方式发展。

二、巴洛克中晚期莱比锡地区的尊主颂

1650年-1750年的德国正处于欧洲社会由封建主义向资本主义过渡的时期。“三十年战争”③结束后,各教派之间地位平等、和平共处。新教地位得以确立,队伍日益壮大,思想和教义等深入人心。理想主义的思想逐渐开始萌芽,出现了一批早期启蒙思想家,如:托马西乌斯、莱布尼茨、沃尔夫和诗人戈特舍德等。

这一阶段属于巴罗克中晚期,音乐在不断的发展演变:呈现出结构对称、规模宏大、富于装饰性和戏剧性等特点,并出现新、旧两种风格同时并存的现象。艺术家们在经过早期的探索和实践后,各种形式和体裁的音乐都变得越发典型,巴洛克音乐风格日趋完善。[6](P3-6)此时虽然教会音乐的统治地位已逐渐被打破,但宗教内容仍然是这一时期音乐的一个重要部分。

新教改革后,马丁·路德推崇用德语演唱《尊主颂》。16世纪末在德国南部的一些地区,拉丁语的崇拜已经完全被镇压,德语的《尊主颂》获得了支持。然而在其他一些地区,尤其是莱比锡和纽伦堡,对拉丁文的崇拜一直持续到18世纪。[7](P24-31)在莱比锡,《尊主颂》是礼拜仪式音乐的常用部分,在日常礼拜中用德文演唱,但在隆重的节日上④则用拉丁文精心演唱。[8](P131-136)因为他们认为唯有拉丁文才是最原始、最本真的,唯有用拉丁咏唱的颂歌才是最虔诚的。[2](P76)因此巴洛克时期许多著名的德国作曲家仍旧坚持为拉丁文本《尊主颂》谱曲,如迪特里希·布克斯特胡德、约翰·菲利普·克里格、J·库瑙、J·S·巴赫以及乔治·特勒曼等。除此之外莱比锡地区的《尊主颂》创作还有一个传统,即在拉丁文诗节中插入德语赞美诗,这后来也被J·库瑙、J·S·巴赫等人所遵循。⑤

三、两首《尊主颂》比较分析研究

J·库瑙(1660-1722),1684年12月就任莱比锡托马斯教堂的管风琴师一职。1701年3月,库瑙被莱比锡市议会推举成为新的乐监。在此期间,库瑙创作了《C大调尊主颂》。这是库瑙唯一一首该体裁作品,同时也是他最庞大的一部声乐作品。包含一个五声部合唱,四个独唱声部,以及一个节庆管弦乐队⑥。手稿上没有标注创作日期,也没有说明创作背景。根据记载,库瑙的这一作品创作于1689年。⑦然而研究库瑙的音乐学专家伊万杰琳·里姆巴赫则认为该作品含有一些库瑙优秀的声乐写作风格,极有可能是其晚期作品,[7](P24-31)笔者也同意这一观点。如若该作品创作于1689年,则当时库瑙仅任莱比锡托马斯教堂的管风琴师一职,按照常规他只需为教堂创作所需的管风琴作品即可,不必创作“尊主颂”这类宗教声乐作品。而如若担任乐监一职则要为整个教会年所需的各类宗教作品负责,创作宗教声乐作品《尊主颂》也就显得顺理成章了。所以,笔者认为该作品应该创作于库瑙就任托马斯教堂乐监一职之后,也就是1701年以后。同时伊万杰琳还认为这部作品很有可能是为了圣诞节而作,[7](P24-31)因为该作品包含有特定的圣诞赞美诗插入段,这也顺应了莱比锡地区创作《尊主颂》的传统。

1722年库瑙逝世,该年12月巴赫应聘莱比锡托马斯教堂乐监一职。次年4月,巴赫上任。为了证明自己的能力,巴赫决定大展才华:他为该年(1723年)的重要宗教节日创作了一系列新的作品。其中就包括为该年圣诞节晚祷而创作的一部空前宏大的宗教声乐作品:《尊主颂》(Magnificat BWV.243a)⑧,降E大调,12分曲,鼓号齐鸣,节日性浓郁,并依据莱比锡传统插入了四个圣诞诗篇。这首《尊主颂》与康塔塔(BWV63)一同首演于1723年12月25日圣尼古拉教堂,是巴赫为莱比锡大教堂所创作的第一部大规模作品,[9](P367)也是巴赫唯一一部圣母题材的颂歌,代表了巴赫开启新职业生涯的全面而精心的作曲成就。⑨

这两部作品都是二人为莱比锡托马斯教堂的圣诞季所准备的精心之作,在各个方面必然存在着一定的相似性和不同之处。

(一) 结构布局比较

在《尊主颂》作品中插入德文或拉丁文赞美诗诗篇,似乎早就成了莱比锡地区盛大节日时(尤其是圣诞节)的一种通用的宗教仪式准则。[10](P11)这些插入的赞美诗,用于描绘或说明诗篇故事发生的环境背景。巴赫和库瑙作为莱比锡圣托马斯大教堂的前后任乐监,自然都遵循了这一地方传统,在他们的《尊主颂》作品中都包含有四首圣诞节赞美诗插入段⑩。

除此之外,二人就连选用的插入诗篇以及在整首作品中安插的位置都惊人的一致。二者共同选用了“Vom Himmel hoch, da komm ich her,”、“ Freut euch und jubiliert”、“Gloria in excelsis Deo”、“Virga Jesse floruit”四个诗篇来作为圣诞插入段。并且把这四首诗篇安插在整部作品相同的位置:二三诗节中间插入A插段,四五诗节中插入B插段,六七诗节中插入C插段,八九诗节中插入D插段。这种诗篇选用和插段结构的组织编排的相似性,一是有可能参照了马丁·路德的观点;[10](P6-7)二是巴赫有可能学习借鉴了库瑙的作品。

然而,巴赫与库瑙对于这四首插入段的处理仍有些许不同。库瑙的插入段直接借用了自己之前创作的圣诞节康塔塔《从高高的天上》(VomHimmelhoch),没有重新编曲。相同的调式调性以及同样的合唱安排,都使得这四个唱段能够轻松插入到作品中来。[7](P24-31)而巴赫的插入段则是在其创作完《尊主颂》之后才根据需求完成创作的。

巴赫与库瑙的《尊主颂》唱段数量都达到了巴洛克时期的最大发展规模—12个分曲。根据中世纪以来的传统,通常《尊主颂》颂歌诗篇的每一诗节自成一段,共10段;后面再加上被分为两段的荣耀经,一共12段。在库瑙之前的《尊主颂》作品通常只选择部分诗节进行结构组合,而库瑙则创造性地运用了全部的12个分曲,把该体裁结构发展到空前最大规模,继而在巴赫手中达到极致。巴赫该作品的规模要比库瑙的作品宏大:库瑙全作品429小节(不包含插入段),而巴赫全曲则有575小节,规模扩大了近30%。

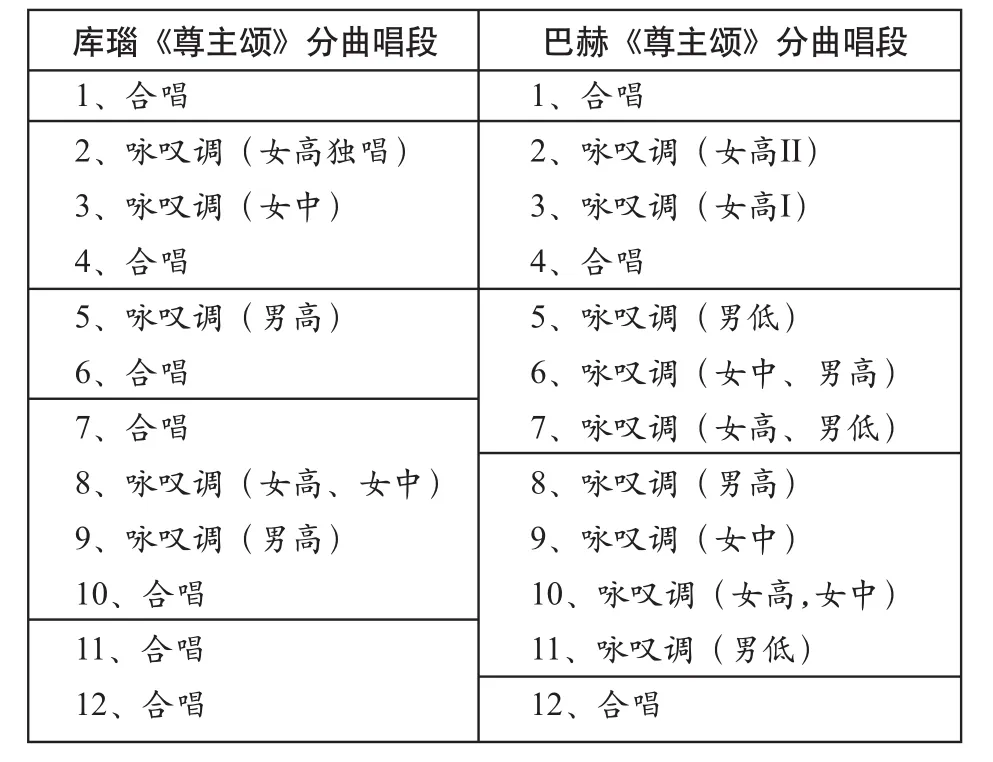

除了规模上的差异,二者在分曲的划分上也有所不同,详细情况(见表1)(不含圣诞节赞美诗插入段)。

根据表1,我们可以清晰地看到在分曲划分上,库瑙严格遵循了中世纪以来传统的诗节分割方法;而巴赫的设置则与传统有些许不同,他戏剧性地把第三诗节(第48诗节)设计为以女高音独唱开始,用五声部合唱结束的两个分曲,而最后的荣耀经则被巴赫作为一个整体进行构思谱曲。如此也是12个分曲。

在唱段设置上,库瑙与巴赫的《尊主颂》除去开头以及结尾荣耀经乐章为合唱乐段,其余部分则可以看成套曲中的三个篇章,每个部分都由咏叹调与合唱构成(见表2)。[11](P66-67)

由此可见,在唱段布置上,巴赫和库瑙的设置虽具有一定的相似性,但却比库瑙的编排更加缜密,更具戏剧性,更加有规律可循。

(二) 调式调性比较

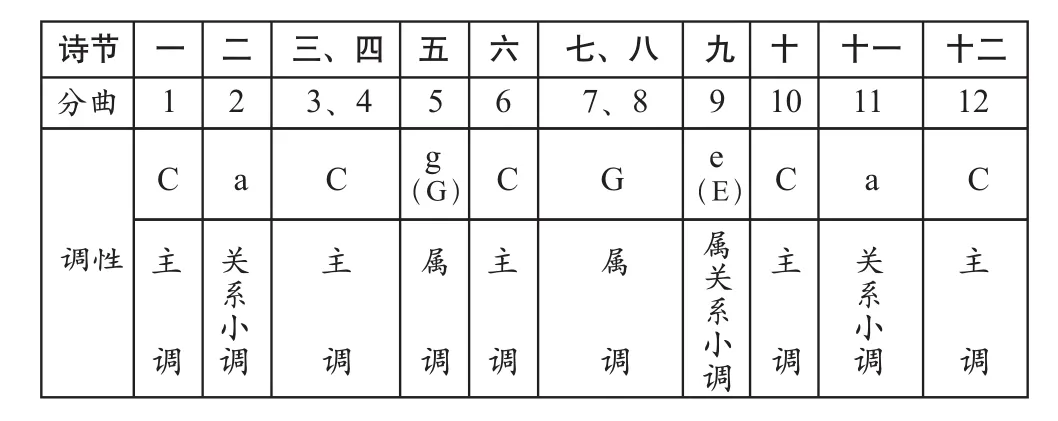

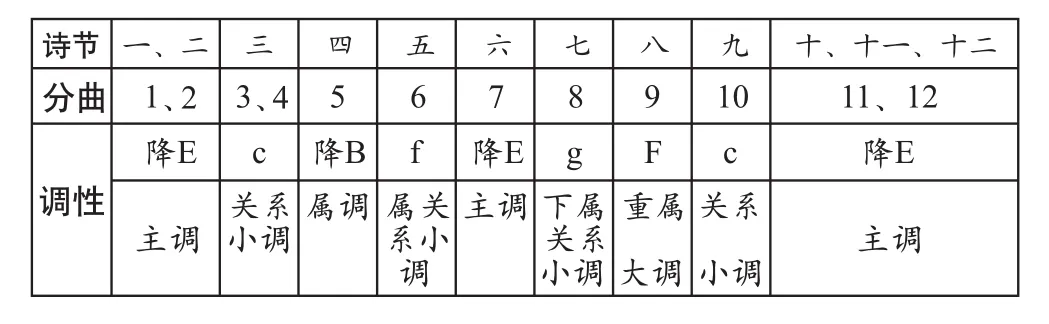

根据罗伯特·迈克尔·卡玛罗塔对J·S·巴赫同时期《尊主颂》作品的研究,[12](P78)可以发现17世纪末18世纪上半叶的《尊主颂》以C大调和D大调居多。库瑙顺应了这一潮流选用C大调为主调,而巴赫则采用了“独树一帜”的降E大调。巴赫为什么要用如此不合常规的调性来创作“尊主颂”?丢尔在《新巴赫全集》中表明这可能和当时首演的环境与要求有关,同时这也是巴赫宗教情感的一种特殊表达(见表3、4)。[13](P1-59)

表1

表2

表3、库瑙《C大调尊主颂》调式调性分析

通过表3、4可以发现库瑙的《尊主颂》作品以C大调为主调,中间向关系小调和属关系调发展。开头和末尾几个分曲在调性上有明显的对称关系。而中间几个分曲的调性安排则相对比较随意。巴赫的《尊主颂》作品则以降E大调为主调,和库瑙的作品一样向其关系小调以及各类属关系调延伸发展。然而和库瑙的作品相比,巴赫在调性上的安排布局则更有规律可循,该曲以第六诗节(第7分曲)为中轴,调性布局存在着明显的对称性(见图示)。

表4、巴赫《降E大调尊主颂》调式调性分析

(三) 绘词法比较

绘词法是巴洛克时期最常用的作曲技法之一。1600年之后《尊主颂》的配乐最大限度地增加绘词法的可能性,无论是在情感上还是在说明性上都为语言的描述提供了足够的机会。因此,在二人的《尊主颂》中,绘词法的运用都是极其常见的,当然巴赫的绘词法应用得更具普遍性与戏剧性,并更贴合路德教义。

在第二诗节“Et exsultavit” (我的灵以神我的救主为乐)中,库瑙对“exultavit”(“狂喜”)一词运用了连续的锯齿形跳进旋律以及大量的花唱拖腔加以强调,突出玛利亚的狂喜与欢愉。并多次重复“in Deo”一词,以表达对上帝的感激。而巴赫对“exsultavit”一词的描绘仅如蜻蜓点水般(通常用一个带尾音的上行分解和弦乐句),使得玛利亚的这份狂喜并没有成为重点,而是着重加强了音乐对“Deo”(神)和“salutari”(救主)这两个词的描绘。尤其对“salutari”(救主)一词使用了大量的长段花唱拖腔加以强调(如该分曲第40小节持续的近7小节的一个花唱),是该分曲中最具有装饰性的词句。巴赫之所以如此强调该词可能是受路德的影响。路德认为玛利亚因她的救主而欢欣鼓舞,强调的重点不是玛利亚的行为,而应该是这种欢愉、狂喜的来源——上帝的救赎。[10](P9-10)因此,巴赫在此处就着重强调了“salutari”(救主)一词。

在第三诗节中,库瑙把歌词“humilitatem”(谦卑)做了一个近似同音反复式的强调,偶尔出现一个二度下行,以此来刻画玛利亚的谦卑。巴赫虽和库瑙一样,对于歌词“humilitatem”(谦卑)也做了强调,但巴赫在音乐上做了更加戏剧化的处理。每一次“humilitatem”出现都是连续的级进下行,涵盖一个七度音程。从高音向低音的连续坠落,与4/4拍的缓慢节奏一起表现了玛利亚在上帝面前的卑微,刻画了一个虔诚的、近乎悔罪的角色性格,以此来表达对上帝眷顾的无限感恩与颂扬。

在该诗节最后,巴赫对独立成段的“omnes”⑪的重复更具戏剧性:该乐段描绘“omnes”一词的主题动机共变化出现了41次,这个数字正好与基督的祖先亚伯拉罕到基督的41代人相吻合,象征着从大卫到基督之间每一代人。⑫另外,“41”这个数字也是巴赫全名字母加起来的数字,代表着巴赫自己对耶稣基督、对上帝的虔诚赞美。而在库瑙的第三分曲末端,“Omnes generationes”(万代)一词的动机旋律反复在各个调式上出现,每句落在不同调式主和弦上,最终回到主调C大调主和弦上,结束第三分曲。虽也具有一定的戏剧性,但与巴赫的处理相较就稍显平淡。

无论是在巴赫的作品还是库瑙的作品中第六诗节都是全曲的高潮。库瑙在该分曲第12小节第一次用破碎的连续三个八分音符描绘了“Dispersit”(零落、散开、零散)一词,小幅的跳进旋律动机散落在各个声部,而纵向上则是三和弦的分解。随后这个动机节奏逐渐紧缩,更加突出了零散这一形象。巴赫对该词的处理和库瑙有一定的相似性。巴赫同样是以分解三和弦零散地散落在各个声部来描绘“Dispersit”一词,并创造性地用赋格曲来谱写该段。序列从最高到最低声部,然后进行到一个下行三和弦。这一分开的赋格曲,就是巴赫对该词的戏剧性描述。[14](P394)

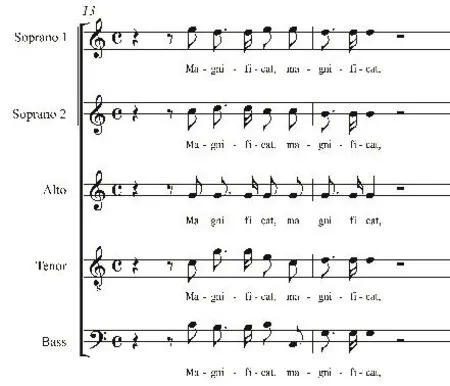

库瑙把第八诗节“Esurientes”设置成了齐唱风格的女高女中二重唱,紧随“Deposuit”之后,弦乐伴奏。“inanes”(空手)一词,库瑙去除所有的伴奏,只留下女声歌唱声部,营造一种“空”的感觉。在该分曲最后,原本正在行进的弦乐声部突然消失,只留下用数字低音声部重复主和弦来结束,也营造了一种“空”的效果,具有戏剧性。巴赫在处理inanes的配乐时,和库瑙有一定的相似性,没有过多的器乐声部,只使用空旷的通奏低音来伴奏。旋律上常用跳进把这个歌词与其他歌词分离开。分曲最后,竖笛伴奏突然消失,通奏低音孤单地落于一个主音结束,更加戏剧化地凸显“空”的感觉(见谱例1)。

谱例1:

通过研究我们发现,与库瑙相比,巴赫对绘词法的运用更加令人钦佩,音乐也更具戏剧性。巴赫将音乐更好地与文本歌词相结合,用不同音调代表不同音乐画面,起到联觉效应,旋律的变化宛如一幅视觉般的音乐画卷。[15](P4)

(四) 戏剧性比较

巴洛克时期歌剧盛行,影响了当代⑬作曲家的创作理念。库瑙与巴赫虽然都以宗教创作为主,毕生也没有写过歌剧,但歌剧的影响在他们的作品中随处可见。《尊主颂》虽为宗教体裁作品,但这一点都不妨碍库瑙和巴赫戏剧性音乐思想在作品中的发挥。

库瑙的《尊主颂》器乐编制包括:两把小提、两把中提琴、两支双簧管、三支小号、定音鼓和通奏低音。巴赫的作品(BWV.243a)采用了近乎一样的器乐编制⑭,鼓号齐鸣突出了隆重的节日气氛。巴赫在器乐编制上更加注重管乐与弦乐的并置,丰富了音乐的色彩性,使得乐曲更加具有戏剧性和对比性。

如果说巴赫《尊主颂》开头的合唱乐章是欢庆辉煌的,那么库瑙的开头合唱乐章就只能算是简单的欢愉了。虽然这两个乐章均为协唱风格,为了突出欢腾的节日气氛都采用了鼓号齐鸣,但在效果上库瑙要略显逊色。在乐段开头的器乐前奏⑮中,没有巴赫作品中管乐、弦乐组的快速音符跑动,没有不同乐器组之间连续不断的竞奏,库瑙用所有器乐声部演奏整齐统一的八分音符和四分音符简短非重音组合,偏重主调风格。这一做法使音乐听起来虽然有节日欢愉的感觉,但却并不浓烈。巴赫的这一部分为三拍子的舞曲节奏,定音鼓在每小节第一拍给予重力一击,强调单位拍的同时也起到了一个协调众声部的作用,[14](P134)与管乐组快速跑动的十六分音符环绕音型一同营造了更加欢欣鼓舞、喜气洋洋的节日气氛,更具戏剧性。

在为歌词“Magnificat”谱曲时,巴赫和库瑙的做法仍很相似,都运用了一个附点节奏:第一个音节“Ma-”常起于后半拍,然后用附点音符强调音节“gni-”、在音节“ficat”上放松结束。所不同的是库瑙用仅有四个音符的“炫耀性音型”[15](P2)展现了节日喜庆欢愉的气氛。而巴赫的谱曲明显带有更夸张和更加戏剧性的效果:在“Ma-”音节第一次出现时带有一个类似颤音音型的花唱,这种快速跑动的十六分音符又在一定程度上和器乐声部相呼应(见谱例2、3)。

谱例2:库瑙《C大调尊主颂》片段

谱例3:巴赫《降E大调尊主颂》片段

第三诗节中,巴赫创造性地把“ Omnes generationes”(万代)两个词作为一个单独的合唱段落从先前诗节的旋律中分离出来,与第三分曲无缝连接,但演唱速度却比第三分曲快了一倍。用合唱来谱曲原本在巴洛克传统中常用独唱演绎的部分,这本就不多见。而巴赫又通过不断叠加的进入、模仿,在不同调式调性上的紧张行进,罕见地创作了一支庞大的赋格曲,就像一个由声乐与器乐组成的喧闹激情的群众大合唱,充满了戏剧性。

巴赫的第四诗节是全曲中唯一一段没有乐器助奏的咏叹调段落,由男低音演唱。主题动机以同音反复开始,由四小节的数字低音引入,然后在声乐声部重复。无论巴赫是想用男低音的声音来表现在第一行的庄严主题,还是希望把它与最后一行幸福和平的主题做对比,这一音色的选择都大大增强了整体效果。男低音缓缓唱来“那有权能的为我成就了大事”,音乐沉稳,配合数字低音的固定音型,暗喻信念的稳定坚固。而库瑙的第四诗节为一个合唱段落,运用了和第一分曲同样的节奏型,起到一定的呼应作用。该分曲以一段短小的赋格曲开始,持续时间很短(共4小节),当所有声部都进入的时候,赋格也就结束了(见谱例4)。这一做法虽也有一定的戏剧性存在,但从作品整体而言却感觉缺少对比性,有些乏味。

谱例 4:库瑙《C大调尊主颂》片段

第六诗节⑯是《尊主颂》的主要内容,同时它也是整个诗篇的中间段落。因此,巴赫与库瑙都把这一诗节设置成一首除了开头结尾合唱段落之外的全奏合唱段落,与首尾交相辉映。库瑙的该分曲以主调风格为主,而巴赫的作品则主调与复调风格兼顾。巴赫的创作在一定程度上更加引人注意,具有极强的戏剧性。乐章开头展现出八分音符小跳旋律后跟附点节奏的主题动机,给人一种很跳跃欢腾的感觉,和前一乐章的伤感情绪形成明显对比。节奏性的动机旋律和连绵不断的波浪式下行花唱相互交替,此起彼伏,让人耳目一新。第13小节以后,鼓号齐鸣,让人更加激动振奋。第21小节进入乐段高潮。第29小节曲风突然转变,标记为柔板。结尾“mente cordis sui”(在他们心中的思想),用一个长和弦描写文本,带有小号吹奏的重音。音符时值都有所拖长,与前面快速跑动的八分、十六分音符截然不同,气氛变得庄重起来。结尾的柔板以主调全奏终止式结束。巴赫所有的音乐都与文本紧密结合,既表现了高超的绘词法技艺,也是戏剧化音乐的完美呈现。

通过以上比较研究可以发现:在主体结构、唱段设置以及调性布局上,库瑙与巴赫虽然都在遵循巴罗克时期《尊主颂》传统的基础上对其进行了创新发展,但巴赫的创作往往更加突破传统模式,独具创造性和戏剧性。在音乐技法上,二者均大量运用了绘词手法进行创作。和库瑙相比,巴赫作品中对“绘词法”的应用更具戏剧化,总能找到对词汇更加夸张的表达,使音乐与歌词更完美的结合。巴赫的作品呈现出更加丰富细腻的器乐作曲、作品庞大的规模与对称的框架结构、不同寻常的对位法结构、个别乐段极具表现力的表情和绘词法,以及随处可见的戏剧性。总之,巴赫的《尊主颂》与库瑙的相比,更顺应了巴洛克晚期音乐的发展规律,具有更多的创新。

注 释:

①本文由笔者的硕士毕业论文改写。

②本文统一采用“尊主颂”这一名称。

③三十年战争(1618年-1648年),主要发生在今天的德国境内。它开始于罗马帝国的新教和天主教诸侯之间的冲突,随后逐渐演变成席卷大半个欧洲的全面战争。这场战争是欧洲各国争夺利益、树立霸权以及宗教纠纷剧化的产物,战争以波西米亚人民反抗奥地利帝国哈布斯堡王朝统治为肇始,最后以哈布斯堡王朝战败并签订《威斯特伐利亚合约》而告结束。详情参见李弘《浅析巴洛克时期双簧管音乐作品的演奏风格》第2页,山西大学硕士学位论文,2012年。

④如圣诞节、复活节和五旬节(圣灵降临节)以及三个圣母节庆。

⑤ Evangeline Rimbach.“ The Magnificat of Johann Kuhnau” .Bach 1980,11(4).PP.24-31.普雷托里乌斯创作了大量的该体裁作品,在他的“MegalynodiaSioniae”(1611)中有14首拉丁文《尊主颂》。其中有3首在拉丁文诗节中插入德语赞美诗,这成为后人所追随的一项传统。

⑥三支单簧管、定音鼓、两支双簧管、两把小提琴、两把中提琴以及数字低音(管风琴和古提琴)。

⑦根据ASP古典音乐乐谱图书馆对库瑙Magnificat,C Major作曲谱的介绍。参见网址:http://search.alexanderstreet.com/view/work/851420#page/1/mode/1up.

⑧2003年巴赫学者安德里亚斯·格洛克纳提出了挑战权威的说法。他质疑巴赫《降E大调尊主颂》(BWV.243a)的创作日期为圣诞节,认为该作品的创作日期应为同年的圣母往见节(1723年7月2日),即巴赫到莱比锡任职后的五周左右,并指出巴赫D大调的《尊主颂》(BWV.243)也是为了圣母往见节而改编,首演于1733年。详情参见 Richard D. P. Jones.TheCreativeDevelopmentofJohann SebastianBach.Volume II:1717-1750. Music to Delight the Spirit.Oxford University Press,2013,P.133.

⑨大约于1732-1735年间,巴赫大幅度修订了该作品。在新的版本(BWV.243)中,巴赫省去了圣诞节附加唱段,从而消除了其礼拜仪式的目的性;把作品从降E大调移到更适应演奏演唱的D大调;对器乐乐谱进行了修改,用更加现代化的横向的长笛代替竖笛,第十乐段在独奏小号声部加上两支双簧管作为齐奏。这些更加务实的改变,使得该作品变成一个适合任何节日场合的宗教性作品。Christoph Wolff.JohannSebastianBach:TheLearnedMusician.New York:W.W.Norton,Norton,c2000.PP.289-290.

⑩两部《尊主颂》作品的插入段未列入本文研究范畴。所以,在此仅是从宏观上对库瑙和巴赫《尊主颂》中插入段的段落以及位置做一个简单论述,而没有更深层的分析。

⑪巴赫把“Omnes generationes”(万代)两个歌词设置为一个单独的分曲。

⑫关于这一部分的音乐本体分析在第三章第二节五、绘词法中还会进一步论述研究。

⑬指当时的时代,即巴洛克时期。

⑭后来的D大调版本的配器则要更加丰富,乐队编制更为强大。

⑮由于该段属于协唱曲段落,所以这里的器乐间奏(前奏)可以看成利托奈罗,也可以看成是协奏曲的器乐全奏部分。

“Fecit potentiam”(他用膀臂施展大能,那狂傲的人,心里妄想,就被他赶散了)。

参考文献:

[1]顾蓓.圣母崇拜的历史研究[D].北京复旦大学硕士学位论文,2003.

[2]韩乐.基督教中的圣母崇拜与西方音乐文化[J].交响,2004(3).

[3][德]马丁·路德著;马丁·路德著作翻译小组译.马丁·路德文选[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[4][德]马丁·路德著;林纯洁等译.桌边谈话录[M].北京:经济科学出版社,2013.

[5]Sadie,Stanley,ed.TheNewGroveDictionaryofMusicandMusicians,Macmillan Publishers,2001.vol.15,Magnificat.

[6]李弘.浅析巴洛克时期双簧管音乐作品的演奏风格[D].山西大学硕士学位论文,2012.

[7]Evangeline Rimbach.“ The ‘ Magnificat’ of Johann Kuhna u”.Bach1980,11(4).

[8]Richard D.P.Jones.TheCreativeDevelopmentofJohannSebastianBach, Volume II: 1717-1750. Music to Delight the Spirit.Oxford University Press,2013.

[9]Christoph Wolff.JohannSebastianBach:TheLearned Musician.New York:W.W.Nor Ton,c2000.

[10]Michael Linton.“Bach,Luther,and the 'Magnificat'”.Bach1986,17(2).

[11]梁晴.巴赫:起初这样,现在这样,以后也这样[J].音乐爱好者,2011(11).

[12]Robert.M.Cammarota.“The sources of the christmas interpolations in J.S.bach's magnificat in E-flat major(BWV 243a)”.CurrentMusicology1983,36.

[13]Don L.Smithers.“Anomalies of 'Tonart' and 'Stimmton' in the Frist Version of Bach's Magnificat.(BWV 243a)”.Bach1996,27(2).

[14]Hermann Kretzschmar.Fuhrer durch den Konzertsaal, Part II,Volume 1: Kirchliche Werke,ff.Breitkopf & Hartel,5th edition,1921.

[15]Christopher Hogwood.“KeepitShort:J.S.BachMagnifica t”.Gresham College,2011.

[16]Gordon Jones.Bach’schoralmusic:alistener'sguide.Amadeus Press,2009.