春水花开季 江水第一鲜

2017-05-11统筹胡桃余雪薇部分摄阿饼

统筹/胡桃 余雪薇 部分摄/阿饼

春水花开季 江水第一鲜

统筹/胡桃 余雪薇 部分摄/阿饼

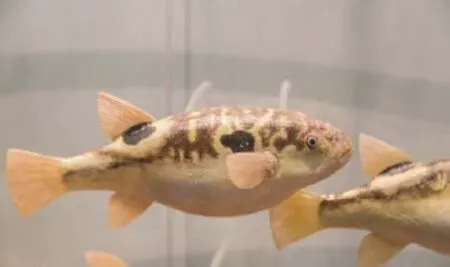

河豚,历来为“长江三鲜”之首,盛产于清明前后,味美且质地鲜嫩,营养丰富。早在战国时期的《山海经》中就有关于河豚的记载,至宋时己成为名贵佳肴。长江至江苏镇江一段江面宽阔、水流平缓,正是河豚群䆥生衍之地。河豚之肥美,有口皆碑,苏轼用“值得一死”来形容品尝后的感受,这与民间曾有的“拼死吃河豚”一说大同小异。苏轼也写下过“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”这样脍炙人口的诗句,由此可见河豚之味美。

河豚虽味鲜,在中国《水产品卫生管理办法》却有明确规定:“河豚鱼有剧毒,不得流入市场。捕获的有毒鱼类,如河豚鱼应拣出装箱,专门固定存放。”时至今日,人工养殖河豚已经十分普遍,河豚经济在江阴、靖江扬中等地得以繁衍成为一个产业链,每年的春水花开季,河豚已成为人们味蕾上的极致享受。

河豚,学名河豚鱼,又名气泡鱼,古名:鯸鲐,别名:吹肚鱼、气泡鱼、辣头鱼,在我国有40多种。江浙一带称小玉斑、大玉斑、乌狼等;广东一带称乘鱼、鸡泡鱼、龟鱼;广东潮汕地区称乖乖鱼;河北沿海附近称腊头。河豚内部器官含有一种能致人死命的神经性毒素。从品种来看,雌鱼的毒性比雄鱼大,从脏器来看,各部位含毒强弱的一般顺序为:卵、肝、皮、肠、胃、眼、鳃、脊髓、脾、血、精巢、肌肉。

河豚鱼种类有一百多种,我国沿海常见的有四十几种,河豚毒素大小因河豚鱼的种类而异,产自我国沿海的河豚鱼可以食用的有22种,如红鳍东方鲀、假睛东方鲀、棕斑腹刺鲀、黑鳃兔头鲀等,这些河豚鱼肌肉均属无毒级别,部分品种的皮、头、精巢也属无毒级别。即使是这22种河豚鱼,也不能断言去头、去内脏、去皮就可以安全食用,还要确保有毒部位的毒素未向肌肉中迁移,如果鲜度不好,或者经二次冷冻等原因都有可能致使肌肉也带毒。

22种可食河豚鱼以外的其它种类的河豚鱼则全身包括肌肉、头、皮、内脏在内的任何部位都可能有毒,如月腹刺鲀、铅点东方鲀、虫纹东方鲀等,在任何情况下都不允许食用。

河豚毒性大小,与它的生殖周期也有关系。晚春初夏怀卵的河豚毒性最大。这种毒素能使人神经麻痹、呕吐、四肢发冷,进而心跳和呼吸停止。国内外,都有吃河豚丧命的报道。

一般老百姓都认为,河豚鱼是一种鱼,事实上,河豚鱼不是一种鱼,而是一类鱼的总称。广义上河豚鱼指硬骨鱼纲、辐鳍亚纲、鲈形总目、豚形目中箱豚亚目、鳞豚亚目、翻车豚亚目、豚亚目中所有种类河豚鱼的统称,狭义上的河豚鱼是指与我们的食用、文化、历史密切相关的一类带毒却又味道鲜美的经济鱼,主要集中在豚亚目中的豚科和刺豚科。河豚鱼有某些共性,大多数河豚鱼为特有的豚形,体表有白点或白斑。

中国河豚鱼历史悠久,有史料记载已经有4500多年的历史。河豚鱼因其味道鲜美绝伦,有“鱼中之王”、“海中之虎”之称,食用历史也有2000多年,尤其在长江流域已经形成了非常深厚的饮食基础,位列“长江三鲜”(河豚鱼、刀鱼、鲥鱼)之首。历代文人骚客对河豚的题咏,中医农学典籍中对河豚的记载,文学作品中有关河豚的故事趣闻,多不胜举,令河豚名声大噪,也形成了我国独特的河豚文化。

在日常报刊杂志或者学术刊物中,还经常可看到“河鲀鱼”与“河豚鱼”混用,让读者无所适从。2003年全国河豚鱼安全利用研究协作组召开会议时,统一了 “豚”字与“鲀”字的用法,在泛称“河豚鱼”时用“豚”字,不再称“河鲀鱼”,具体到某一种河豚鱼则用“鲀”字,如称“棕斑腹刺鲀”、“黄鳍东方鲀“,不再称“棕斑腹刺豚”、“黄鳍东方豚”。

一、具有丰富食用和药用价值的河豚鱼

1、食用功效

河豚鱼具有极高的营养价值,符合绿色营养的养生理念。蛋白质含量高达18.7%,富含人体不能自行合成的8种氨基酸,有利于组织修复,增加免疫力和耐力,极低的脂肪含量(0.62%)可减少现代文明造成的高脂血症、脂肪肝和动脉硬化,丰富的维生素含量如VitB1、VitB2、VitA、牛磺酸对维持人体的正常代谢、防病、抗衰老、抗癌极为有益。

河豚鱼体内不饱和脂肪酸含量较高,其中二十二碳六烯酸(DHA俗称脑黄金)含量为15.36%,二十碳五烯酸(EPA)含量为6.19%。不饱和脂肪酸为血管的清道夫,能阻止胆固醇在血管壁上沉积,预防或减轻动脉硬化,防止脑中风和心肌梗塞,增强记忆力和思维能力,延缓脑萎缩,预防老年性痴呆,提高眼睛的视敏度,具有显著的益智健脑作用。另外,河豚鱼还具有消肿、降血压、去胃疾、恢复体力、调节免疫系统等诸多功效。

2、药用功效

河豚药用功能极强:鱼肉可补虚、去湿气、理腰脚、杀虫、去痔病、治腰酸软等;鱼皮能美容、健胃;精巢能补肾,眼睛可用于拔脚上的鸡眼;血涂于患处可用于治疗淋巴结核;胆有良好的抑真菌作用,可治脚气、烫伤、黄水疮、癣疮等;鱼肝油制成纱布外敷,可治破溃淋巴结核、慢性皮肤溃疡;卵巢可治无名肿毒、乳腺癌、颈淋巴结核等。

二、“拼死吃河豚”

不可否认的是,河豚之魅力很大一部分是靠它那魔幻般的“杀伤力”渲染出来的。在江南做客,主人为表盛情,会以河豚相招,但绝不会劝你吃,正所谓劝酒不劝河豚鱼。

河豚的危害,早在古时就有记载,根据《山海经•北山经》记载,“又北二百里,日少咸之山……敦水山焉,东流注于雁门之水,其中多鱼,食之杀人。”可见在距今4000多年前的大禹治水时代,长江下游沿岸的人们就品尝过河豚,知道它有大毒了。宋代曾子固诗云:“飞鳞亦非介,芒刺皮如猥,见形固可憎,况腹论肠胃。” 梅尧臣更是赋诗 “河豚当是时,贵不数鱼虾。其状已可怪,其毒亦莫加。忿腹若封豕,怒目犹吴蛙。庖煎苟所失,入喉为镆铘。……皆言美无度,谁谓死如麻!” 婉劝好友范仲淹不要冒险品尝河豚。明代医学家李时珍著的《本草纲目》中,也有关于河豚有毒的记载:“河豚有大毒,味虽珍美,修治失法,食之杀人。”

古人吃河豚一般选择清明之前,尤其是东坡所说“春江水暖鸭先知”之时,《石林诗话》:“浙人食河豚于上元前,常州、汇阳最先得。方出时,一尾至值千钱,然不多得。二月后,日益多,一尾才百钱目。柳絮时,人已不食。”还曾有“过清明不可食”、“芦青长一尺,不与河豚作主客”的说法。其实清明时节是“河豚”回游产卵最毒的时分,但是老饕们就是拼着冒死吃“河豚”的精神去享用,好像云南人吃蘑菇一样随时准备为美食牺牲,对饕餮之徒来说,“致命”只能增加感官上的刺激,正应了国人那句老话——“拼死吃河豚”。

三、“不吃河豚,不知鱼味”

死亡的威胁无法阻挡美食的魅力,从大禹治水时代到春秋战国时期,“拼死吃河豚”在长江中下游一带的民间蔚然成风。晋代文学家左思在《吴都赋》中,不但描述了河豚的体型特征,还详细记录了民间烹制河豚的方法。到了唐代,河豚更是堂而皇之地进入了宫廷。据史料记载,唐玄宗曾赐河豚肉给宰相李林甫品尝,李林甫受宠若惊,感恩不尽。宋代,民间吃河豚之风更盛,尤以江南一带的河豚菜肴最为有名。元代和明代,江南地区把河豚奉为食界至尊,明代的宫廷中,甚至有河豚宴。

人们不但吃河豚肉,还吃雄性河豚鱼的鱼白,认为此物洁白丰腴,入口美妙绝伦,文人们找不到恰当的语言来形容这道美味,联想到倾国倾城美貌的美女西施,便称之为“西施乳”。宋人薛季宣有《河豚》诗为证:“西施乳嫩可奴酪”,是说其嫩胜于乳酪。苏轼在《四月十一日初食荔枝》中有这样的诗句:“先生洗盏酌桂醑,冰盘荐此赪虬珠。似开江鳐斫玉柱,更洗河豚烹腹腴。”“日啖荔枝三百颗”的苏东坡认为,荔枝的美味没有其它果品可以与之媲美,只有丰腴洁白的“西施乳”才能与之相媲美。明代大文豪徐渭写有一首《河豚》诗:“万事随评品,诸鳞属并兼。惟应西子乳,臣妾百无盐。”清代诗人周芝良也写过这样的诗句:“值那一死西施乳,当日坡仙要殉身。”

现代文坛巨擘鲁迅先生早年留学日本,也曾经在情绪低落时光顾过河豚餐馆,有他的一首《无题》诗为证:“故乡黯黯锁玄云,遥夜迢迢隔上春。岁暮何堪再惆怅,且持厄酒食河豚。”

《舌尖上的中国》总顾问蔡澜的“死前必吃”清单中写道:鱼的种类无数,但是一生人非试不可的是河豚。当今有人研究出养殖没有毒的河豚,怕死可以由此入手。吃呀吃呀,你就会追求剧毒的。那种甜美,是不能以文字形容,非自己尝试不可。“

而最嗜食河豚的国家是日本,食用河豚在日本也非常盛行,经营河豚的餐馆遍布日本列岛,仅在东京就有1500多家,领取烹饪河豚许可证的厨师多达5000多名。日本早在江户时代就已经盛行吃河豚,它成了庶民买不起的高级食用鱼。吃河豚火锅,称“铁炮锅”,因河豚看似炮筒而得名。用鱼白泡制的“白子酒”,味美而喻之“西施乳”。河豚鱼刺身最能代表河豚鱼的原本的味道,由于河豚鱼肉较其它鱼肉有嚼头,因此片得很薄摆在一个大盘里,吃时夹2-3片沾上内放葱花和辣味萝卜泥、由柚子汁和醋调制的调料,味道鲜美,冬季河豚生鱼片又称“味之王”。