道德型领导能提升员工创新行为吗?

——内部人身份感知和垂直集体主义的作用

2017-04-09刘蕴

● 刘蕴

一、研究背景

当前,随着经济结构的调整和转型升级,中国经济进入了一个新的发展阶段,在新的经济形势下,企业如何适应新常态,实现企业的可持续发展已成为一个非常现实的问题。适应新常态,引领新常态,企业必须把创新作为新增长动力的根本途径。员工作为创新的源泉和载体,其创新行为可以从根本上促进组织的创新和效率提升,成为组织获取核心竞争力的关键所在(Amabile, Conti, Coon,Lazenby, & Herron, 1996)。在诸多影响员工创新行为的研究中,领导成为最重要的预测因素(Volmer, Spurk, & Niessen, 2012)。已有研究也探究了变革型领导(e.g., Gilmore,Hu, Wei, Tetrick, & Zaccaro, 2013)、领导-部属交换(e.g., Olsson, Hemlin, & Pousette,2012)、 真 实 型 领 导(e.g., Rego, Sousa,Marques, & e Cunha, 2014)与创新行为之间的关系。其中,随着近年来企业道德丑闻频发,道德型领导(Ethical leadership)凭借其较高的德行垂范,恰好响应了时代的要求,并引起了学术界的极大关注(郭一蓉, 李晓立, 宋继文, 2016; Kalshoven, Den Hartog, &De Hoogh, 2011)。但现有文献较多考察了道德型领导对员工的道德行为(如组织公民行为、道德认同、道德决策)以及不道德行为(如反生产行为、偏差行为)的影响,如Huang和Paterson (2017)检验了道德型领导对道德表现的正向作用,较少研究关注道德型领导与员工任务相关行为的研究,如员工个体的创新行为(Tu & Lu, 2013)。尽管也有文献检验了道德型领导与创新行为(Ma,Cheng, Ribbens, & Zhou, 2013; Gu, Tang, &Jiang, 2015)、创造力(郭一蓉, 李晓立, 宋继文, 2016;Tu & Lu, 2013)之间的关系,但对两者之间作用机制和边界条件的探讨知之甚少。由此,本文的首要目标就是聚焦这一彰显中国传统文化的领导理论,探究道德型领导在什么情境下以及如何影响员工创新行为。

同时,现有文献对道德型领导作用过程的描述,大多基于社会学习或社会交换理论(e.g., Brown &, 2006 ; Brown,, & Harrison, 2005)。实际上,作为一种角色外行为,员工创新行为的实施很大程度上与员工的自我认知状态有关(Amabile, 1988)。尤其在中国集体主义的文化背景下,员工往往会根据自己与组织中的重要他人(如直接领导)之间的关系进行自我归类形成自我认知,成为自我概念的重要组成部分(赖志超, 林纯安, 黄国隆, 2006)。基于此,本研究采用自我归类的视角,选取员工自我概念中的自我定义维度—内部人身份感知这一变量,作为链接道德型领导与创新行为两者之间的一个中介变量。另外,在中国情境下考察员工行为不能忽略文化因素的影响,中国作为集体主义的典型国家,以往学者主要将集体主义作为社会层面的变量进行研究,但已有研究发现,对于这一构念,同一国家的不同个体之间也会存在差异(Yang, Zhang, & Tsui,2010)。由此,本文根据Triandis (1995)对集体主义的划分,选取个体层面的垂直集体主义将其作为内部人身份感知与员工创新行为之间的一个情境变量,从一个本土化的视角考察道德型领导对员工创新行为影响的作用边界。

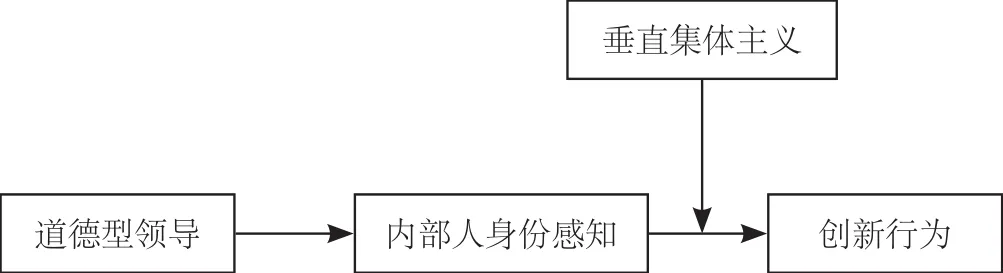

综上,本文基于自我分类的理论视角,考察了中国文化情境下道德型领导对员工创新行为的影响,分析了员工的内部人身份感知在以上关系间的中介作用以及垂直集体主义在其中的调节作用。研究框架如图1所示。

图1 研究框架

二、理论与假设

(一)道德型领导与员工创新行为

道德型领导包括“道德的人”和“道德的管理者”两个维度。其中,“道德的人”是指领导者自身具有的正直、诚实和公平等品质;“道德的管理者”是指领导者在工作中通过双向沟通和奖惩等方式规范员工并要求他们为自己的道德行为负责的领导行为(, Brown, & Hartman,2003;Brown,, & Harrison, 2005)。 目 前, 研究发现道德型领导与员工的组织公民行为(e.g., Kacmar,Bachrach, Harris, & Zivnuska, 2011)、工作绩效(e.g.,王震, 2014;Brown &, 2005)、创造力(e.g., 宋文豪,于洪彦, 蒋琬, 2014; Ng & Feldman, 2015)、情感承诺(e.g.,Demirtas & Akdogan, 2015)、主观幸福感(e.g., 薛晓州、赵畅,2016;Chughtai, Byrne, & Flood, 2015)、团队层次的组织公民行为(e.g., Shin, 2012)、团队创造力(e.g.,彭正龙, 陈秀桂, 赵红丹, 2015)均呈显著正相关。

Resick等人(2006)将道德型领导的内涵总结为正直、员工导向、鼓励和集体动机4个部分。首先,道德型领导具有的诚实、正直等特质(De Hoogh & Den Hartog,2008),使得员工相信领导会公平、公正地评价他们的工作及表现并给予相应的奖励,从而对组织产生信任并获得心理上的一种安全感,激发他们愿意做出挑战组织现状的创新行为(Carmelia & Schaubroeck, 2007)。其次,“员工导向”的道德型领导尊重员工的人权、尊严、天性以及天赋,愿意为员工的职业发展提供相关知识与技能的学习机会,并鼓励员工把自己的才能运用到工作中,使其具备了在工作中创新的知识、技能和能力,从而更加有利于创新行为的产生(Chen & Hou, 2016)。再者,道德型领导擅长鼓励员工,在工作中通过与员工进行双向沟通和奖惩措施等手段给予员工信任和尊重,为员工提供了一种支持性的工作情境 (Wu, Huang, Li, & Liu,2012),使得员工在工作中具有较多的能动性和自主性,更容易在接受具有挑战性和风险性的工作任务时表现出更多的创新行为。最后,道德型领导重视组织的集体利益,鼓励员工与同事之间的交流和合作,这种知识和信息的分享有利于员工创新性构想和创新行为的产生(Amabile,1988)。由此假设:

假设1:道德型领导对员工的创新行为有显著正向影响。

(二)内部人身份感知的中介作用

内部人身份感知是指个体在特定组织中对自己作为“内部人”身份程度的一种自我感知(Stamper &Masterson,2002),它是个体自我概念的一种反映。同时在中国这种高集体主义导向的文化情境下,组织普遍采用“差序格局”的方式对员工进行分类,高水平内部人身份感知的员工倾向于集体利益至上,从而表现出更多有益于组织的角色外行为(王永跃, 祝涛, 2014)。已有研究发现,领导作为组织的代理人,其领导方式往往成为团队中的个体判断自己在团体中占据何种社会地位的依据,积极的领导方式有助于提高员工的内部人身份感知 (Lapalme, Stamper, Simard, & Tremblay, 2009;Schaubroeck, Shen, & Chong, 2017)。

作为一种积极的领导方式,道德型领导以“员工导向”和适时授权的特征有利于员工与组织建立起密切的心理联系,提升员工的内部人身份感知。一方面,道德型领导在工作中将员工利益至上,在发展机会、参与决策及对待员工等方面都一直贯彻“员工导向”的原则,表现出对员工利益真实的关心、尊重和爱护等(涂乙冬, 陆欣欣, 郭玮, 王震, 2014),这些行为使员工感受到来自领导的支持、关心和尊重,传递了他们受组织重视的信号,从而使员工对组织有一种身份认同和归属感。另一方面,道德型领导在工作中的适时授权,这意味着领导给予员工提升自己的机会,他对组织不仅具有重要性和价值性,而且还是组织比较信任的内部人(Stamper & Masterson,2002)。由此,道德型领导对员工的内部人身份感知有正向影响。

个体对于在组织内部地位的感知是个体发挥创新行动的重要前提(顾远东, 周文莉, 彭纪生, 2014; Tierney& Farmer, 2011),在中国的组织中,个体对自己在组织中自身角色的界定,对其行为有着重要的影响(Wang& Kim, 2013)。具有高内部人身份感知的员工更倾向于视自己为组织公民,因此就会考虑作为组织公民应该承担的责任,这些责任会使他们将组织的利益置于自己利益之上,在完成自己份内工作的同时并愿意主动投入到一些积极的角色外行为和挑战性任务中去,从而做出更多有利于组织的创新行为(李珲, 丁刚, 2015;Armong-Stassen & Schlosser, 2011)。已有研究也证明了员工的内部人身份感知对创新行为之间的正向作用(王雁飞, 蔡如茵, 林星驰, 2014)。

综上,作为积极领导方式的道德型领导对员工的内部人身份感知有着积极的推动作用,而具有高内部人身份感知的员工更会以组织“主人翁”的身份行事,因此就会产生更多的创新行为。由此,假设如下:

假设2:内部人身份感知在道德型领导和员工创新行为之间起中介作用。

(三)垂直集体主义的调节作用

集体主义作为一种重要的文化价值观得到了研究者的广泛关注(Hofstede, 1980)。同时也有研究发现,集体主义虽然在同一文化中存在着大体相同的趋势,但不同个体间存在差异,由此学者们建议将其放在个体层面进行相关研 究(Hofstede,2001;Ramamoorthy & Carroll,1998)。进一步地,Triandis (1995)基于水平(强调平等)和垂直(强调权力距离)两个维度,将集体主义划分为水平集体主义(Horizontal Collectivism, HC)和垂直集体主义(Vertical Collectivism, VC)。其中,水平集体主义指集体中的每个人都追求内部群体利益的最大化,不轻易顺从权威,对自己所在群体的利益是否高过其他群体却并不关心(Komarraju & Cokley, 2008)。垂直集体主义指集体中的每个人都服从集体内部权威,在关心内群体利益最大化的同时,还追求自己的集体优于其他集体,愿意为实现集体目标而暂时牺牲个人利益(Triandis & Gelfand, 1998)。由于垂直集体主义的内容更好地契合了中国典型文化价值观取向的特性,由此,本研究选其作为调节变量,考察了个体层面的垂直集体主义变量在内部人身份感知和创新行为之间的作用边界。

Allport (1937)认为,自我概念的形成会受到不同文化的影响,文化差异会导致个体形成不同的自我概念。集体主义取向的个体的自我概念当中包含了更多的与他人之间的关系,成为了一种社会自我,他们更加关注他人对自身的评价以及人际之间的关系,甚至他们表现出的各种情绪也更加倾向于反映自我与他人的关系(Mesquita,2001)。由于他们对集体利益的重视,他们会本能地通过顺应、妥协和融入群体等有效行为,来维持自己在组织中的身份。根据垂直集体主义的概念可知,高垂直集体主义导向的员工具有较高的等级观念,更加容易接受个体之间的权利差异以及不平等现象,支持组内成员与组外成员的竞争。因此,高垂直集体主义员工将集体利益最大化放到首位,为了满足集体利益的需要和实现集体目标,他们将花费较多的时间和精力维持自己在组织中的内部人身份。由此推测,当员工的垂直集体主义导向越高时,员工的内部人感知越强,员工越能认识到创新对组织的重要性,从而愿意为了集体的利益做出更多的创新行为。相反,当员工具有较低的垂直集体主义导向时,员工对内群体成员之间的地位差异则不那么敏感,通常会依据规定的团体角色行事,创新行为作为一种对新事物的产生、推广和应用,旨在提高组织绩效的复杂工作过程(Janssen, 2005),需要员工排除异议才能实施。因此,具有低垂直集体主义导向员工的内群体角色定位会抑制内部人身份感知对创新行为的影响,即使员工具有较高的内部人身份,员工也较少实施创新。因此,集体主义倾向越高的员工,员工内部人身份感知对员工创新行为的影响作用将会被加强。由此,提出假设:

假设3a:垂直集体主义调节了内部人身份感知与创新行为之间的关系。当员工的垂直集体主义倾向较高时,内部人身份感知与创新行为的关系就越强。

综合假设2和假设3a的推导过程,由于垂直集体主义调节了内部人身份感知与员工创新行为的关系,且内部人身份感知中介了道德型领导与创新行为的关系,我们认为垂直集体主义也调节了内部人身份感知在道德型领导与创新行为关系间的中介作用,具体表现为被调节的中介模型(Preacher, Rucker, & Hayes, 2007)。具体而言,员工的垂直集体主义倾向越高,员工的内部人身份感知的中介作用就越强,通过内部人身份感知传导的道德型领导对员工创新行为的作用效果就越强;反之,当员工的垂直集体主义倾向较低时,道德型领导通过内部人身份感知传导的员工创新行为效应就会较弱。由此提出假设:

假设3b:垂直集体主义调节了内部人身份感知在道德型领导与员工创新行为关系间的中介作用。即员工的垂直集体主义越高,内部人身份感知的中介作用越强。

三、 研究方法

(一) 研究对象与程序

本研究以杭州、武汉等地的12家企业为调查对象,涉及了制造业、金融业、教育、电信等多个行业。在征得每家公司人力资源部门的同意下,采用随机抽样原则确定参与调研的团队。问卷包括员工问卷和主管问卷,主要采用配对的方式收集数据。首先,研究人员在企业人力资源管理部门的协助下,采用随机抽样原则确定了参与调研的团队,其中,团队人数3~10人不等。其次,问卷将参与调研的主管及其直接下属进行一一配对和编码,分批发放团队的员工问卷主管问卷。为尽量减少同源方差,问卷采用分时段进行调研,中间间隔时间为2个月。其中,第1次的调研对象是员工,调研的内容包括:对团队成员的个人信息、道德型领导、内部人身份感知以及垂直集体主义的评价;2个月后进行第2次调研,由团队主管评价员工的创新行为。填写完毕的问卷当场密封并由专门人员当场收集。

在第1时间段中,发放问卷70份(主管问卷)和500份(员工问卷),最终回收有效团队样本56个(回收率为80%)和员工问卷418份(回收率83.6%)。在第2时间段中,对有效填写了第1次调研的团队主管和员工再次进行调研,共获得45个团队和376份员工的有效配对问卷。通过对最终回收的45个有效团队样本与11家流失的样本企业的方差分析结果表明,两者在如人口学统计特征以及企业规模等方面无显著差异。

统计结果表明,在45个团队主管的样本中,男性的比例为89.23%,平均年龄40.23岁(SD = 6.13)。教育程度以本科为主(82.45%),平均工作年限为7.23年(SD= 5.32)。在376个有效的员工样本中,64.62%为男性,从年龄上来看,年龄在18岁至40岁之间,平均年龄29.67岁(SD =1.43)。从受教育程度来看,高中(含中专)及以下占4.62%,专科占12.53%,本科占42.62%,硕士及以上占40.23%。

(二) 变量测量

由于本文中的量表均来自于已发表的英文权威期刊,为保证它们在中国情境下的测量效果,本文严格遵循翻译—回译程序(Brislin, 1980),对本研究中所涉及的量表进行了两轮的翻译和回译的比较,以期减少理解上的差异。所有问卷测量均采用利克特5点计分法进行测量。

道德型领导:该变量的测量采用Brown等人(2005)编制的10条目量表,例题如:“我的领导为下属树立如何坚持道德原则情况下争取做对的事”。本研究中,量表的 Cronbach’s α 系数为 0.89。

内部人身份感知:该变量采用Stamper和Masterson(2002)编制的6条目量表,例题如:“我的组织让我有一种归属感”。本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.92。

垂直集体主义:该变量采用Singelis等人(1995)编制的3条目量表,例题如:“我会为了集体的利益而努力”。本研究中,量表Cronbach’s α系数为0.87。

创新行为:该变量采用Scott和Bruce (1994)编制的6条目量表,例题如:“他总是能找到与工作相关的想法与创意”。本研究中,量表Cronbach’s α系数为0.93。

控制变量:以往研究(e.g., Gu, Tang, Jiang, 2015)发现了员工的人口特征如年龄、性别、教育程度和工作年数对员工的创新行为也会产生影响,据此,本研究把上述变量作为影响员工创新行为的控制变量。

四、研究结果

(一) 验证性因子分析及共同方法偏差检验

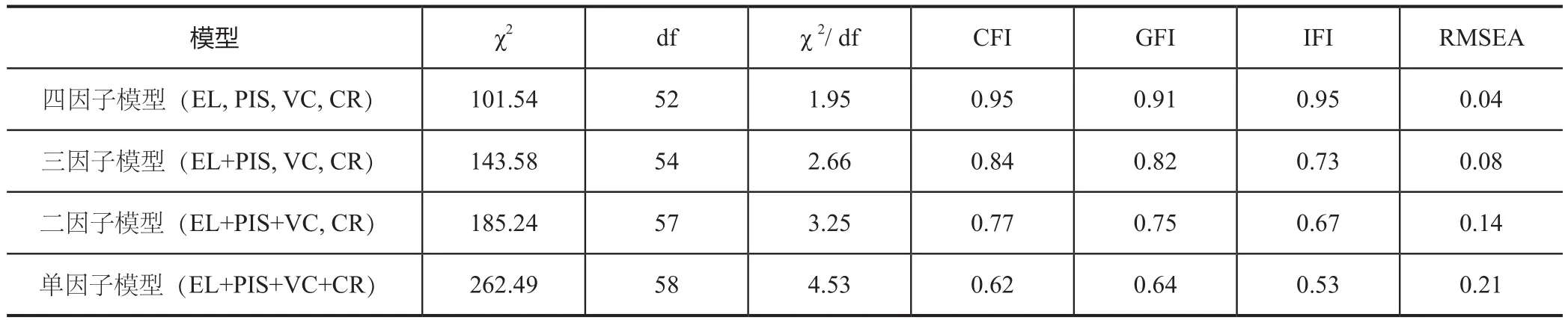

根据周浩和龙立荣(2004)的Harman单因子测验法,对员工自我评价的变量进行因子分析,结果发现第一个因子的方差解释率为20.03%,总的方差解释率为57.45%,单一因子未能解释大部分变异。对表1的四个结构方程模型的比较发现,四因子模型对数据的拟合效果最好(χ2= 101.54, df = 52, CFI = 0.95, GFI = 0.91, IFI =0.95, RMSEA = 0.04),表明这4个变量之间具有良好的区分效度,也不存在显著的共同方差偏差问题。

(二) 描述性统计与相关分析结果

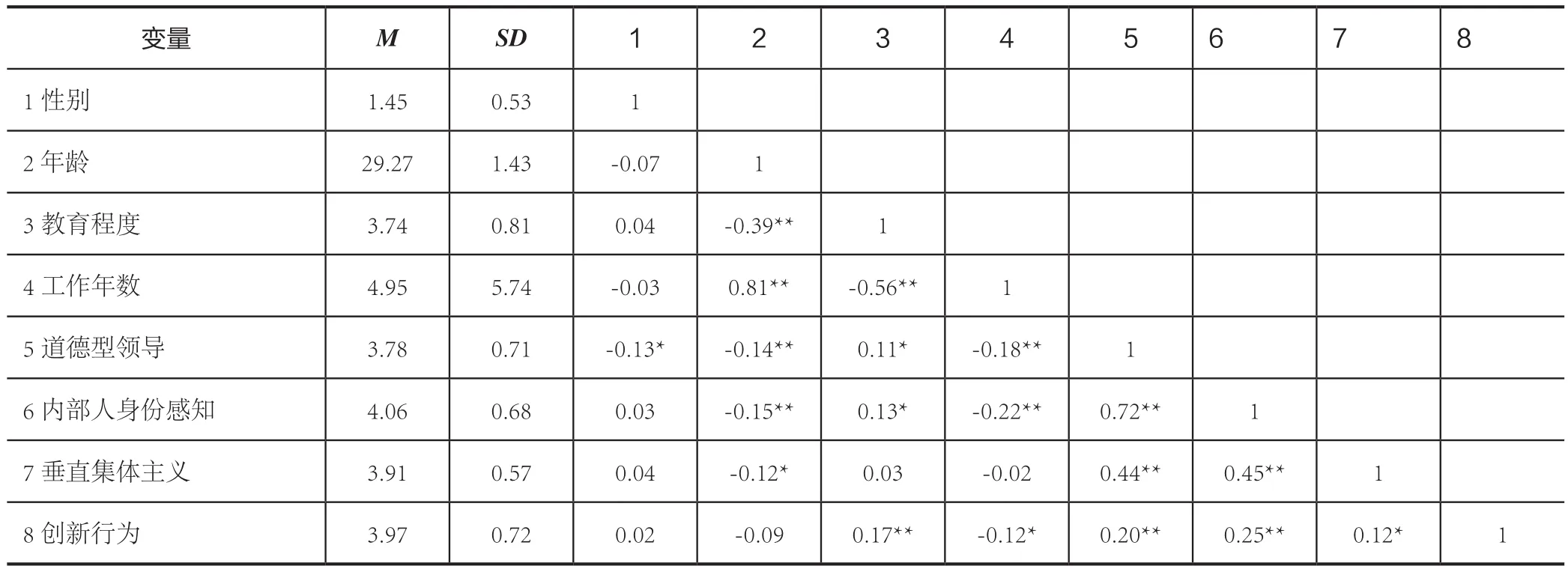

表2列出了各变量的均值、标准差及相关系数。道德型领导与内部人身份感知(r = 0.72, p < 0.01)、员工创新行为(r = 0.20, p < 0.01)显著正相关,内部人身份感知与员工创新行为(r = 0.25, p < 0.01)显著正相关,表明变量之间存在正相关关系。

表1 验证性因子分析结果

(三) 假设检验结果

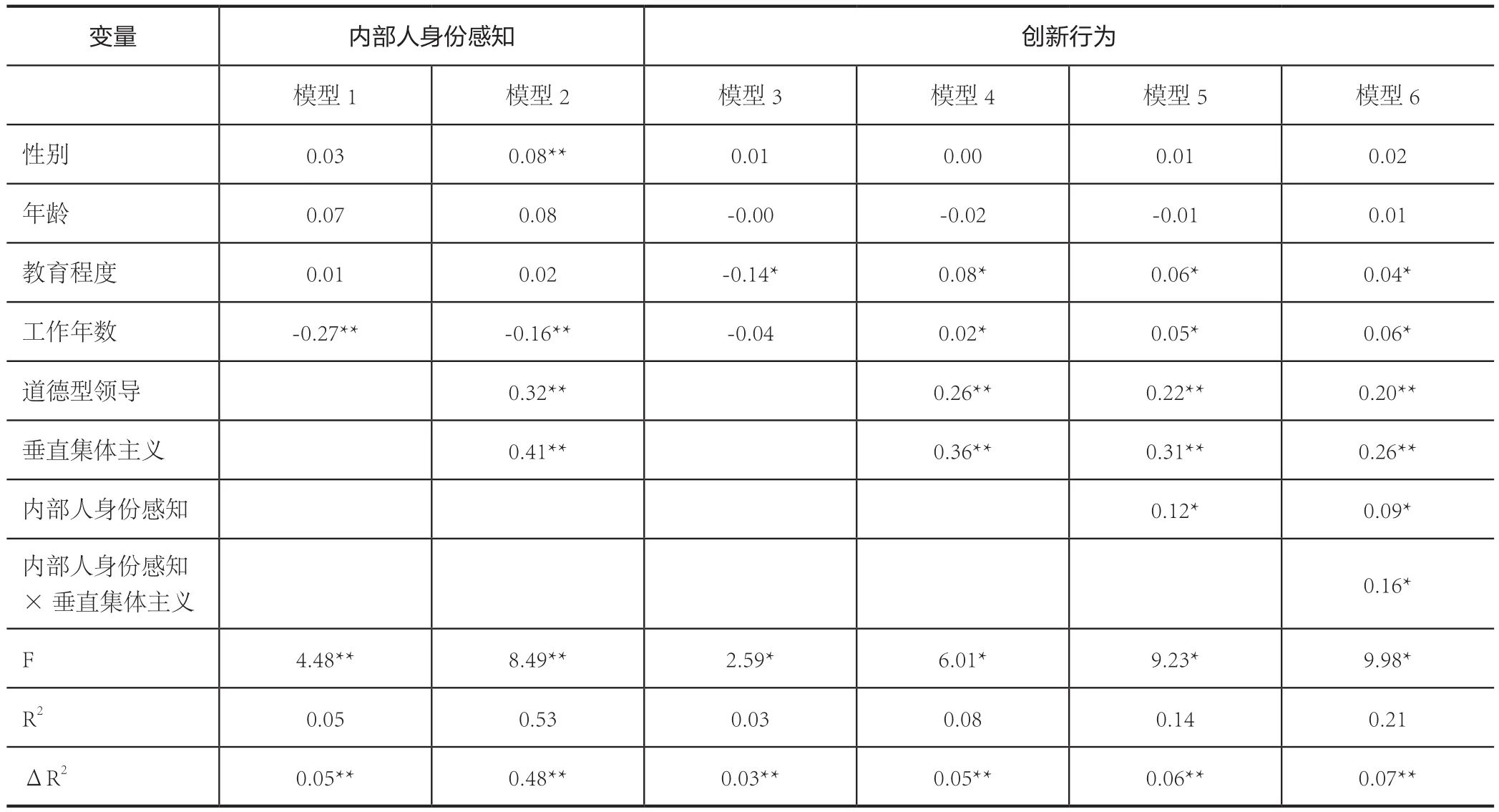

本文采用分层回归检验假设,结果见表3。

1.主效应检验

假设1提出道德型领导对员工创新的正向作用。首先将创新行为设为因变量,其次加入控制变量(性别、年龄、教育程度、工作年数),最后将自变量(道德型领导)放入回归方程。如表3模型4所示,道德型领导对创新行为具有正向影响(b = 0.26, p < 0.01;ΔR2=0.05,p < 0.01),假设1得以支持。

表2 研究变量的均值、标准差及相关系数

表3 层级回归分析结果

2.中介效应检验

根据Baron和Kenny (1986)的中介效应检验程序,由表3模型2、模型4所示,道德型领导分别对内部人身份感知、创新行为具有显著正相关,当道德型领导和内部人身份感知同时放入回归方程后,比较模型4和模型5可知,道德型领导对创新行为的影响减弱(b = 0.22, p <0.01;ΔR2= 0.06,p < 0.01),同时,内部人身份感知对创新行为具有正向影响(b = 0.12, p < 0.05;ΔR2= 0.07,p < 0.01),表明内部人身份感知在道德型领导与创新行为间起部分中介作用。同时, 采用Bootstrap法并设定抽样5000次进行回归计算表明,道德型领导通过内部人身份感知对员工的创新行为的中介作用显著(b = 0.32, p <0.01),95% 置信区间为[0.03, 0.19],不包含0。假设2得到支持。

3. 调节效应检验

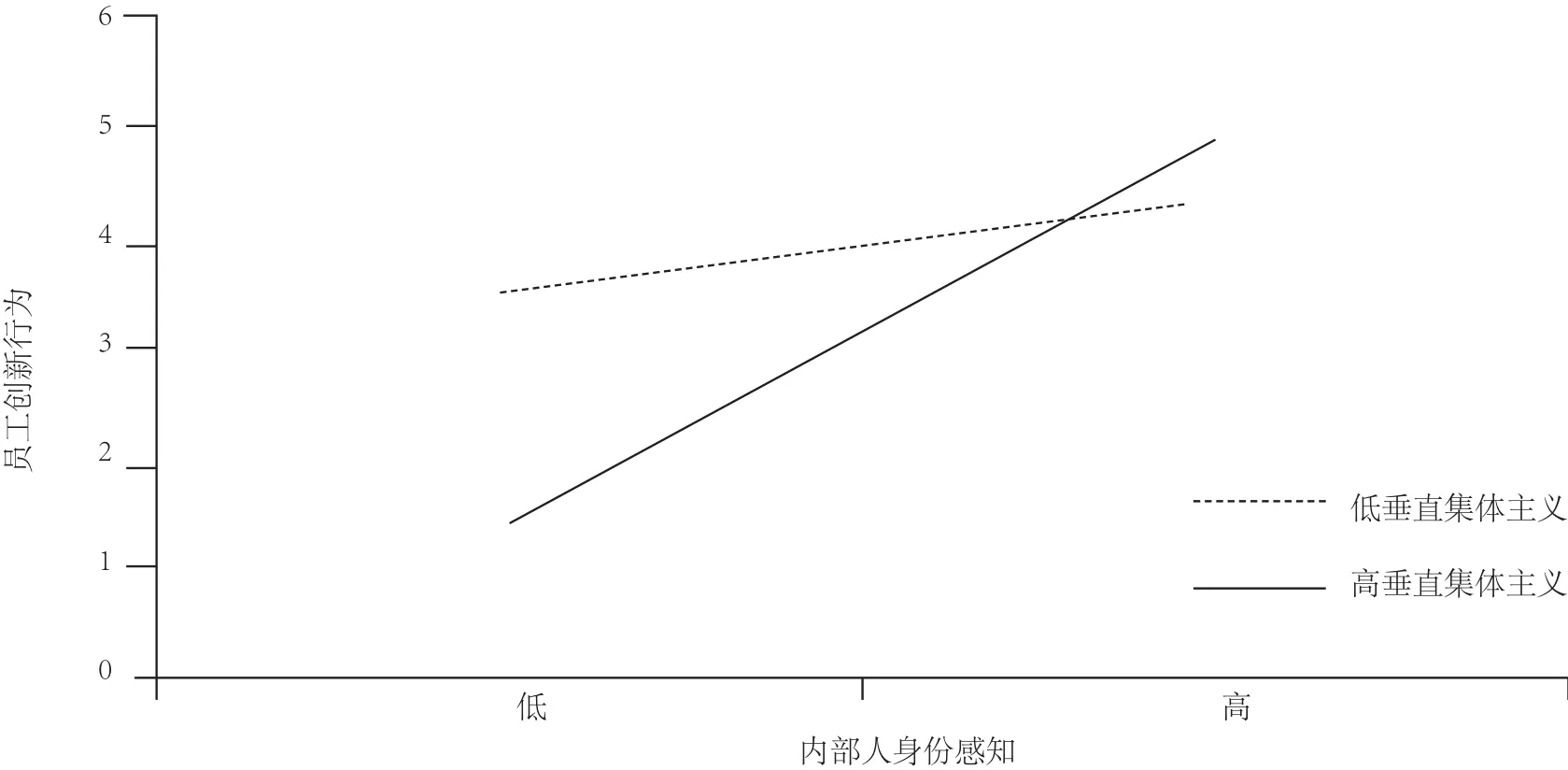

假设3a提出垂直集体主义会强化内部人身份感知与创新行为之间的正向关系。为了检验此假设,将员工创新行为自变量,逐步加入控制变量、自变量(内部人身份感知)和调节变量(垂直集体主义),最后加入经过中心化处理后的自变量和调节变量的乘积项。由表3模型6所示,内部人身份感知与垂直集体主义的交互作用对员工创新行为具有正向作用(b = 0.16, p < 0.05;ΔR2=0.07,p < 0.01),由此假设3a得到支持。根据Aike和West (1991)的建议,本文将垂直集体主义的均值加减一个标准差,绘制了员工不同垂直集体主义倾向情况下,员工的内部人身份感知对创新行为的影响差异(见图2)。从图2可以看出,相较于员工较低的垂直集体主义导向,当员工的垂直集体主义导向较高时,内部人身份感知与员工创新行为之间的正向关系较强,由此假设3a得到进一步证实。

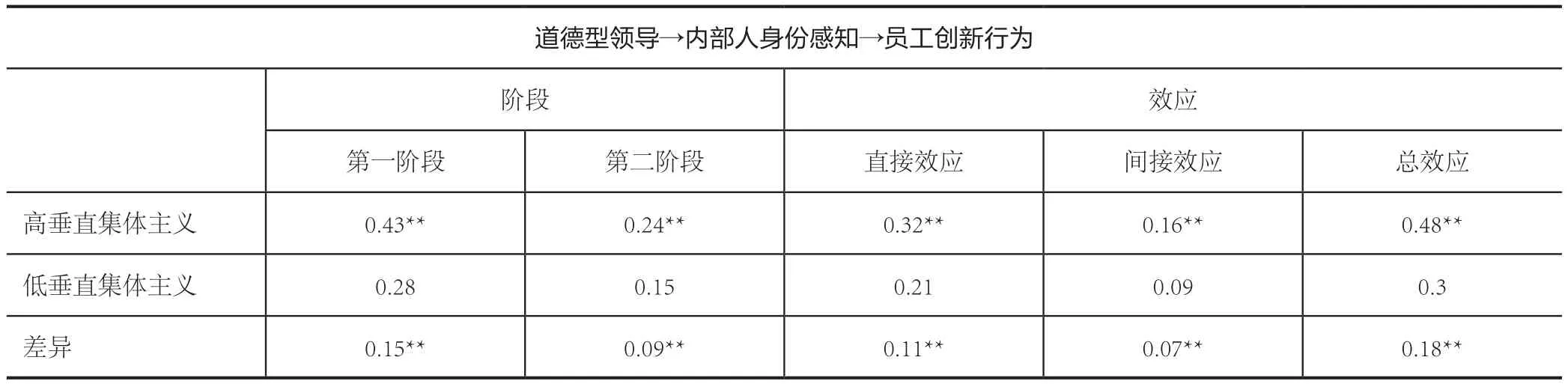

表4 有调节的中介效应模型结果

图2 垂直集体主义在员工内部人身份感知与创新行为之间的调节作用

4. 被调节的中介效应检验

根据Edwards和Lambert (2007)的检验被调节的中介效应步骤,通过对第一阶段(自变量对中介变量的影响)、第二阶段(中介变量对因变量的影响)、直接效应(自变量对因变量的影响)、间接效应(自变量通过中介变量对因变量的影响)的计算结果可知(见表4),对于高垂直集体主义的员工而言,道德型领导通过内部人身份感知对创新行为形成的影响显著(b = 0.16, p <0.01);而对于低垂直集体主义的员工而言,以上影响并不显著(b = 0.09, n. s.),假设3b得到验证。

五、讨论

本研究采用自我分类的理论视角,探析了道德型领导对员工创新行为的作用机制和边界条件。研究发现:道德型领导对员工的创新行为有着显著的正向作用,而且还借助于员工的内部人身份感知对员工创新行为有着间接的作用,员工的垂直集体主义导向不仅正向调节了内部人身份感知与创新行为之间的关系,而且还调节了道德型领导经由内部人身份感知对员工创新行为的间接作用。这些发现拓宽了道德型领导与员工创新行为之间作用机制的理解,对管理的理论和实践都具有一定的启示。

(一) 理论意义

首先,对影响员工创新行为的因素进行了探究。在当前经济结构调整和产业转型升级的背景下,员工作为组织创新的关键,其创新行为是保障企业获取可持续竞争优势的关键(Shalley & Gilson, 2004)。因此在新的背景下,如何有效激发员工的创新行为,已成为研究者关注的一个重要问题(Perry-Smith & Shalley, 2003)。已有研究过多考察了组织层面的创新行为,对个体层面的研究较为缺乏(West & Farr, 1989),因此,本研究聚焦员工的创新行为,对其影响因素进行了考察。扩展了员工创新行为领域的研究成果,对现有成果形成了一个有益的补充和拓展。

其次,本研究拓展了道德型领导的作用边界。尽管已有研究(e.g., Gu, Tang, & Jiang, 2015)检验了道德型领导对员工创新行为的影响,但基于中国情境下对两者之间关系的考察还比较缺乏。本文基于多行业中国本土企业的调查数据表明,道德型领导对员工创新行为具有显著的正向影响,从一个更大的范围内验证了两者之间的关系具有一定的稳健性和普遍性,丰富了道德型领导理论的应用范围。

再次,本研究进一步深化了道德型领导与创新行为之间内在作用机制的理解。在中国的文化背景下,员工非常重视自己被组织所接纳,成为组织“内部人”的重要意义(沈伊默, 周婉茹, 魏丽华, 张庆林, 2017)。因此,那些具有高内部人身份感知的个体,会将集体利益至上,并愿意通过组织(或领导)实施角色外行为(如创新行为)。虽然以往研究主要基于社会交换理论和社会学习理论,探究了道德型领导通过领导-部属交换对员工行为的间接影响(李劲松, 2013; 王震, 2014),然而较少研究基于自我分类视角,从员工自我概念出发,探讨并检验了员工的内部人身份感知的中介作用,为后续研究提供了一个新的理论视角。

最后,有关道德型领导对员工创新行为影响的边界条件的研究还比较缺乏,本研究可以深化道德型领导对员工创新行为之间关系的理解。随着以“80后、90后”员工走上工作岗位并成为劳动力主体,日益崇尚个性的新生代员工在文化价值观方面可能与以往年代的员工存在着较大的差异,因此,单一用集体主义取向概念来定义员工个体的价值观已经不能准确和客观的反映社会现实(Oyserman,Coon, & Kemmelmeier, 2002)。已有文献也考察了集体主义的两个维度(水平集体主义和垂直集体主义)在变革型领导与员工离职倾向之间的不同作用(e.g., 张莉, 夏莹,孙达, 2013),但针对道德型领导在不同文化情境下的考察尚未发现,本研究的结果对基于中国情境下道德型领导的作用过程具有一定的理论意义。

(二)实践意义

首先,企业应加强对领导者道德素质的建设。近年来,伴随着中国经济快速发展的同时,由于商业机制的不健全,使得人们的伦理意识发生了重大改变,出现了诸多道德丑闻和道德沦陷的案例。道德型领导在道德品质方面的率先垂范和作为领导者的诚信、公正的领导者形象,对员工的行为有着积极的影响。因此,组织应重视对领导者道德素质的建设和养成。一方面,组织在招聘甄选、职位晋升等环节,要通过各种方法加强对候选领导者道德素质方面的考核,有针对性地选拨和任用具有较高道德水平和素质的领导者。另一方面也要通过培训、领导力开发等活动,不断提高现有领导者的道德水平。

其次,组织应通过各种方法提高员工对组织的归属感。一方面,在中国集体主义文化背景下,员工尤其重视自己与组织之间的关系。另一方面,当前中国正处于经济结构调整和转型时期,诸多组织内正进行着各种人事与雇佣制度的改革,员工随时面临着分流、裁员与解聘等问题,这无形中增加了员工的不安全感。因此,在管理实践中,组织应通过各种方法提高员工对组织的归属感。如通过技能培训、在工作中的适当授权以及鼓励员工参与决策等方法,使员工感知到组织对他们的重视和认可,从而提高员工的内部人身份感知。

最后,重视员工在垂直集体集体主义价值观方面的培养。为更好地提高员工的垂直集体主义导向,在管理实践中,组织在制定关键性的决策时,建议先集中后民主的原则,有利于企业形成快速的反应机制。同时在制定绩效制度、薪酬方案或者进行奖励时,更多通过集体或团队的形式进行,如在评优时多增加集体奖的权重。但也应避免极端的垂直集体主义者,由于过多关注内部小团体利益而对组织整体利益造成不利影响,因此需要组织对员工强化整体的集体概念,减少集体内部小团体之间的内耗。

(三)研究不足与未来展望

首先,研究设计方面。道德型领导的内涵在不同的管理层级上存在着差异性,基于研究需要,本文只对作为员工直接上司的道德型领导进行了探究,没有考虑其它更高层级的道德型领导,已有研究(e.g., Brown &, 2005)指出,不同层级的道德型领导之间存在着层递效应。因此,未来的研究中要加强对不同层级的道德型领导如何通过涓滴效应对员工的创新行为产生影响的研究。其次,变量测量方面。伦理具有深刻的文化内涵,道德型领导作为在西方情境下发展起来的构念,其核心思想和表现形式在中国的文化情景下存在较大的差异,但目前国内主流研究仍然依赖西方情境下开发的问卷。因此,未来基于中国情境下考察道德型领导,要在借鉴西方道德型领导概念构成的同时,考虑中国文化和社会的特殊性,开发符合中国文化特征的道德型领导量表,实现测量工具本土化。最后,中介机制方面。本研究仅仅基于自我分类理论考察了员工的内部人身份感知在道德型领导与员工创新行为之间的中介作用,实际上,道德型领导还有可能通过如社会认定、内在动机或社会信息加工等机制发挥作用。今后的研究可以从不同视角出发,通过更为全面的理论分析以识别出其它的中介变量,对影响两者之间的中介机制做更广泛的探索,以期得到描述两者关系的一个完整的画面。

六、结论

在当前双创的背景下,如何激发员工的创造性,促进员工的创新行为,从而使组织获得可持续的竞争优势成为了诸多管理者和研究者共同关注的问题。由此,有必要对员工创新行为的产生及其过程进行探究。本研究发现,提升领导者的道德水平和素质以及加强员工对自己作为组织“内部人”的身份感知对员工的创新行为均具有重要的促进作用,同时,在组织中要重视员工垂直集体集体主义价值观的养成,从而激发员工产生更多的创新行为。

1. 管春英、汪群:《道德型领导对员工创新行为的影响及其作用机制》,载《南京社会科学》,2016年第5期,第142-149页。

2.郭一蓉、李晓立、宋继文:《道德领导对员工创造力的作用机制研究:内在动机与社会交换的中介作用》,载《中国人力资源开发》,2016年第3期,第19-27页。

3.李珲、丁刚:《员工创新行为的心理因素:基于AMO 理论的整合研究》,载《中国人力资源开发》,2015年第7期,第39-45页。

4.涂乙冬、陆欣欣、郭玮等:《道德型领导者得到了什么? 道德型领导、团队平均领导-部属交换及领导者收益》, 载《心理学报》,2014年第9期,第1378-1391页。

5. 王震:《社会学习还是社会交换?——道德型领导对下属工作绩效的作用机制》,载《经济管理》,2014年第8期,第89-97页。

6. 薛晓州、赵畅:《道德型领导对员工主观幸福感的影响: 同事支持和同事信任以及亲社会动机的作用》,载《中国人力资源开发》,2016年第11期,第18-23页。

7. 杨国枢:《我们为什么要建立中国人的本土心理学》,载《本土心理学研究》,1993年第1期,第1-24页。

8. 周浩、龙立荣:《共同方法偏差的统计检验与控制方法》,载《心理科学进展》,2004年第6期,第942-950页。

9. Aiken L S, West S G, Reno R R. Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Sage, 1991.

10. Amabile T M, Conti R, Coon H, et al. Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1154-1184.

11. Baron R M, Kenny D A. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

12. Brown M E, Treviño L K, Harrison D A. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 97(2): 117-134.

13. Carmeli A, Schaubroeck J. The influence of leaders' and other referents'normative expectations on individual involvement in creative work. The Leadership Quarterly, 2007, 18(1): 35-48.

14. Chen A S Y, Hou Y H. The effects of ethical leadership, voice behavior and climates for innovation on creativity: A moderated mediation examination. The Leadership Quarterly, 2016, 27(1): 1-13.

15. Chen X P, Eberly M B, Chiang T J, et al. Aあective trust in Chinese leaders:Linking paternalistic leadership to employee performance. Journal of Management,2014, 40(3): 796-819.

16. Chughtai A, Byrne M, Flood B. Linking ethical leadership to employee wellbeing: The role of trust in supervisor. Journal of Business Ethics, 2015, 128(3): 653-663.

17. De Hoogh A H B, Den Hartog D N. Ethical and despotic leadership,relationships with leader's social responsibility, top management team eあectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. The Leadership Quarterly, 2008,19(3): 297-311.

18. Demirtas O, Akdogan A. The eあect of ethical leadership behavior on ethical climate, turnover intention, and affective commitment. Journal of Business Ethics,2015, 130(1): 59-67.

19. Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation:a general analytical framework using moderated path analysis. Psychological Methods,2007, 12(1): 1-22.

20. Gilmore P L, Hu X, Wei F, et al. Positive affectivity neutralizes transformational leadership's influence on creative performance and organizational citizenship behaviors. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(8): 1061-1075.

21. Gu Q, Tang T L P, Jiang W. Does moral leadership enhance employee creativity? Employee identi fi cation with leader and leader–member exchange (LMX)in the Chinese context. Journal of Business Ethics, 2015, 126(3): 513-529.

22. Hofstede G. Motivation, leadership, and organization: do American theories apply abroad? Organizational Dynamics, 1980, 9(1): 42-63.

23. Huang L, Paterson T A. Group ethical voice: In fl uence of ethical leadership and impact on ethical performance. Journal of Management, 2017, 43(4): 1157-1184.

24. Kacmar K M, Bachrach D G, Harris K J, et al. Fostering good citizenship through ethical leadership: exploring the moderating role of gender and organizational politics. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(3): 633-642.

25. Kalshoven K, Den Hartog D N, De Hoogh A H B. Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 2011, 22(1): 51-69.

26. Komarraju M, Cokley K O. Horizontal and vertical dimensions of individualism-collectivism: a comparison of African Americans and European Americans. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 2008, 14(4): 336-343.

27. Lapalme M È, Stamper C L, Simard G, et al. Bringing the outside in: Can“external” workers experience insider status?. Journal of Organizational Behavior,2009, 30(7): 919-940.

28. Ma Y, Cheng W, Ribbens B A, et al. Linking ethical leadership to employee creativity: Knowledge sharing and self-efficacy as mediators. Social Behavior and Personality: an International Journal, 2013, 41(9): 1409-1419.

29. Muller D, Judd C M, Yzerbyt V Y. When moderation is mediated and mediation is moderated. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 89(6):852-863.

30. Olsson L, Hemlin S, Pousette A. A multi-level analysis of leader–member exchange and creative performance in research groups. The Leadership Quarterly,2012, 23(3): 604-619.

31. Perry-Smith J E, Shalley C E. The social side of creativity: A static and dynamic social network perspective. Academy of Management Review, 2003, 28(1):89-106.

32. Piccolo R F, Greenbaum R, Hartog D N, et al. The relationship between ethical leadership and core job characteristics. Journal of Organizational Behavior,2010, 31(2-3): 259-278.

33. Preacher K J, Rucker D D, Hayes A F. Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions. Multivariate Behavioral Research,2007, 42(1): 185-227.

34. Rego A, Sousa F, Marques C, et al. Hope and positive aあect mediating theauthentic leadership and creativity relationship. Journal of Business Research, 2014,67(2): 200-210.

35. Schaubroeck J M, Shen Y, Chong S. A dual-stage moderated mediation model linking authoritarian leadership to follower outcomes. Journal of Applied Psychology,2017, 102(2): 203-214.

36. Scott S G, Bruce R A. Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 1994,37(3): 580-607.

37. Shalley C E, Gilson L L. What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. The leadership quarterly, 2004,15(1): 33-53.

38. Singelis T M, Triandis H C, Bhawuk D P S, et al. Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement re fi nement. Cross-cultural research, 1995, 29(3): 240-275.

39. Stamper C L, Masterson S S. Insider or outsider? How employee perceptions of insider status aあect their work behavior. Journal of Organizational Behavior, 2002,23(8): 875-894.

40. Tierney P, Farmer S M. Creative self-efficacy development and creative performance over time. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(2): 277-293.

41. Treviño L K, Brown M, Hartman L P. A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite.Human Relations, 2003, 56(1): 5-37.

42. Triandis H C. Individualism & collectivism. Westview Press, 1995.

43. Volmer J, Spurk D, Niessen C. Leader–member exchange (LMX), job autonomy, and creative work involvement. The Leadership Quarterly, 2012, 23(3):456-465.

44. Wu M, Huang X, Li C, et al. Perceived interactional justice and trust-insupervisor as mediators for paternalistic leadership. Management and Organization Review, 2012, 8(1): 97-121.

45. Yang J, Zhang Z X, Tsui A S. Middle manager leadership and frontline employee performance: Bypass, cascading, and moderating effects. Journal of Management Studies, 2010, 47(4): 654-678.

46.Tu Y D, Lu X X. How ethical leadership influence employees’ innovative work behavior: A perspective of intrinsic motivation. Journal of Business Ethics, 2013,116(2): 441-455.